一、两份珍贵的历史文献

我们在重庆市档案馆看到这样两份文献,觉得十分重要,十分珍贵,拍照下来与感兴趣的朋友共享。

请更改各公共场所及街道名称案

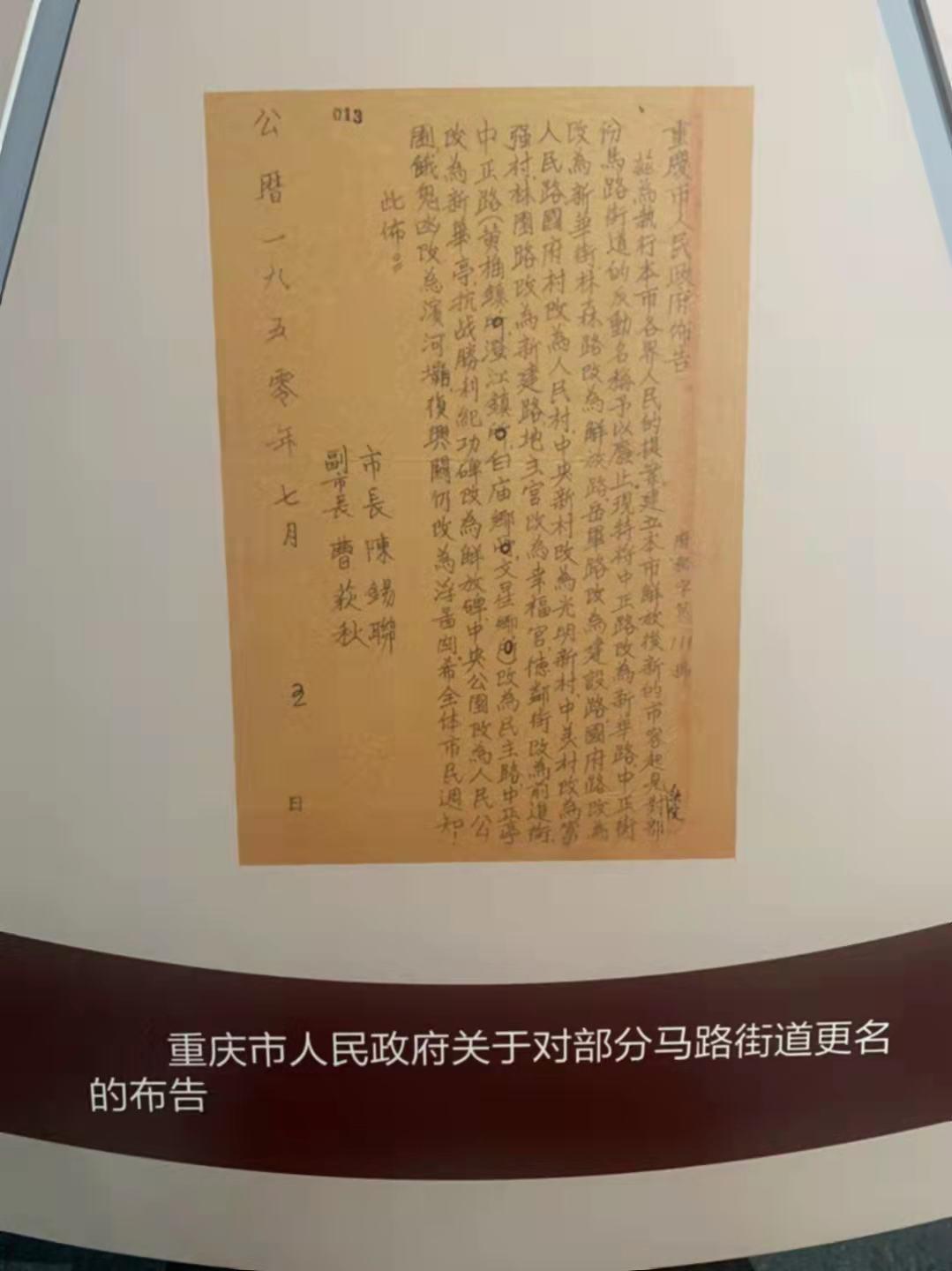

重庆市人民政府关于对部分马路街道更名的布告

通过认真辨认,第一张图片“重庆市第一届二次各界人民代表会议66号提案《请更改各公共场所及街道名称案》”的文字内容为:

第六六号

二、新中国成立后重庆第一次地名更改

重庆城是1949年11月30日解放的。12月11日,重庆市人民政府奉中央人民政府电令,正式成立,陈锡联任市长,曹荻秋任副市长。1950年1月23日,重庆市第一届各界人民代表会议召开,会议代表400名,列席及旁听人员近200名。6月5日至6日,又召开重庆市各界人民代表会议第二次会议。《请更改各公共场所及街道名称案》就是在这次会议上提出的,议案提出后一个月,就由市长陈锡联、副市长曹荻秋联合署名,发布了重庆市人民政府关于对部分马路街道更名的布告。此时,离重庆解放只有半年多的时间。在百废待举、万事待办的情况下,就对一些地名进行了必要的更改,一方面说明新成立的人民政府工作效率极高,另一方面也说明人民政府对地名管理工作高度重视。

重庆是一座具有三千多年历史的文化名城,地势刚险,重屋累居,街巷密集,地名繁多。重庆既有反映山城江城独特地形地貌的地名,又有反映历史和相关传说的地名,相当多的地名充满诗情画意,具有深厚的文化内涵。全面抗战开始后,重庆成为中国的战时首都和永久陪都。日本飞机对重庆进行狂轰滥炸,市区多次遭遇大规模毁坏,重庆人民顽强重建,又涌现了一大批反映中华民族不屈不挠精神的地名。但是,由于历史的原因,重庆地名中也存在一些低俗甚至恶俗的地名,以及一些反映旧政权意识的地名。同时,由于管理混乱,诸如多地一名、一地多名之类不规范现象也相当严重,给市民使用造成诸多麻烦。人民代表提出更改地名的议案,当然也就顺理成章。

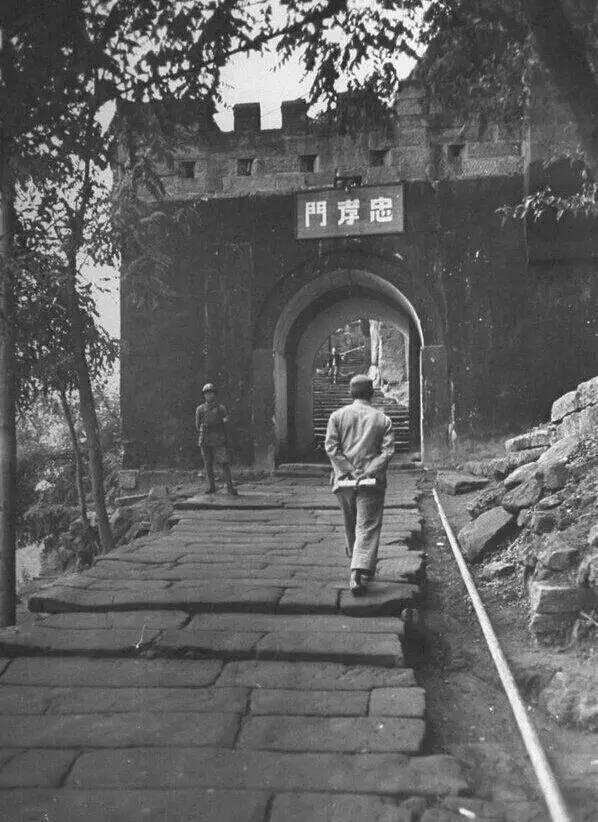

重庆解放,迎接大军进城

《请更改各公共场所及街道名称案》是由艾芜、邵子南、曾克、赵铭彝、汪子美、张友松、方敬、张德成、徐杰、张知平、柯璜、林晨等12人提出的。艾芜,著名作家,时任重庆市人民政府文化局长、市文联副主席。邵子南,作家,时任中共中央西南局宣传文艺处处长、西南文联副主席等职。曾克,女,作家,时任西南军政委员会文教委员、全国文协(即中国作家协会)理事。赵铭彝,戏剧家,时任中华戏剧专科学校校长。汪子美,漫画家,当时在西南文联工作。张友松,著名翻译家,中学教员,在重庆创办过晨光书局。方敬,著名诗人,时任重庆大学教授(当时西南师范学院还在筹办中)。张德成,著名川剧艺术家。徐杰(不详)。张知平(不详)。柯璜,书画家,蜀中艺术专科学校校长,时任市人民委员、市监察委员。林晨(不详)。虽然提案人中有三位的身份不详,但我们依然可以判定这是一个由文化界人士提出的议案,很可能都挂有西南文联委员之类的头衔。西南文联与重庆市文联“合署办公”,同属一个党组,西南文联的领导,许多又同时是重庆市文联的领导。西南文联主席由时任重庆市军管会文管会主任、西南军政委员会文教部副部长的任白戈兼任。其中艾芜、赵铭彝、汪子美、张友松、方敬、张德成、柯璜等人,此前长期生活在重庆,对重庆地名应该是有所了解的。

其实,重庆一解放后,就有人提出更改地名的要求。据《重庆晨报》2019年11月30日《解放碑,纪念全中国人民解放的一座丰碑》一文中透露,早在1950年3月2日,重庆市军管会和重庆市人民政府就请示西南军政委员会,要求批准更改。6月21日,西南军政委员会批复重庆市人民政府“现各方对更改旧有街巷路名提意见的人很多,希所属承办单位早改为要”。7月5日,市政府就正式发布了关于对部分马路街道更名的布告。

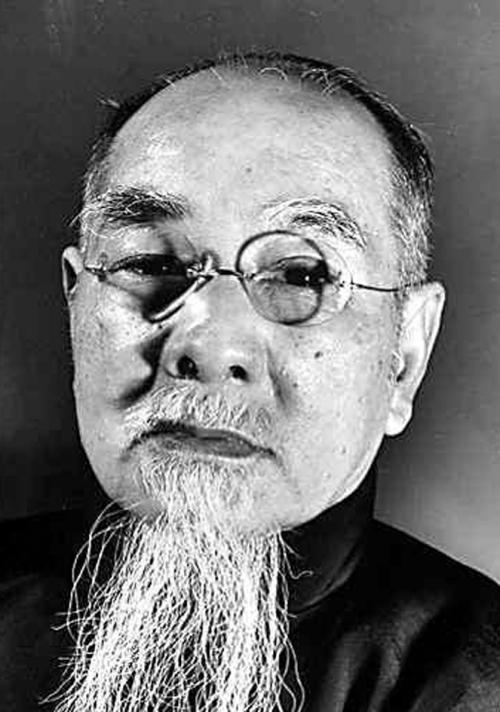

布告由时任市长陈锡联、副市长曹荻秋签发。陈锡联是湖北人,此前从来没有到过重庆,且不论。曹荻秋是四川资阳人,读过成都高等师范学校历史系,曾在重庆从事过地下斗争,对重庆的情况应该是了解的。但是,我们不知道这个布告中,曹荻秋提供了哪些具体意见。当然,我们也不知道布告是由谁起草的、由谁书写的。有意思的是,布告第一行增加了“决定”两个字,又删去了括号内黄桷镇所、澄江镇所、白庙乡所、文星乡所的4个“所”字。“所”可能是派出所的意思,公安机关内部都将派出所简称为“所”。由此推测,布告可能是市公安局起草的。历史上,地名一直由警察机关管理。重庆市人民政府公安局成立于1950年1月9日,由管理单位起草文件应该是顺理成章之事。这4个地方都在北碚,但当年农村是没有派出所的。为什么要加上这个“所”字,为什么又要删去,只有存疑。我们不知道修改布告的是陈锡联还是曹荻秋,从他们两人的身份来说,曹荻秋修改的可能性更大。

三、更改的20多个地名

今日新华路

2、中正街改为新华街。中正街位于望龙门附近,东南起白象街,西北至现解放东路,现解放东路中段南侧,长约50多米。此街原名新丰巷,1938年因上、下新丰街合并为林森路,此巷以蒋介石的本名中正改名为中正街。因此街短小,并无重要建筑,市民大多依然使用原来的地名新丰巷,提案人对此可能不知,并未提出。布告决定将其改为新华街后,并没有在市民中流行使用,后来就恢复了原名新丰巷,直到2008年拆迁后消失。

3、林森路改为解放路。林森路位于下半城,东北起于陕西路,西止于南纪门,与南区路相接,长约2700米左右。清代中叶形成街巷,系下半城的主干道。20世纪30年代修公路后,将县庙街、新丰街、老鼓楼、一牌坊、二牌坊、三牌坊、段牌坊、绣壁街、火神庙大街、审判厅街、麦子市等街巷合并。因国民政府迁渝时,国民政府主席林森从储奇门下船后,曾在此街步行过,以其名命名为林森路。这样的地名肯定要改,提案建议改为胜利路,布告决定改为解放路。之所以不改为胜利路,据推测是因为重庆另有一条街巷名胜利路。该胜利路位于华一坡下,东起现协信公馆附近,西至捍卫路,西高东低,坡坎多,长400多米,原是一条山坡小路。抗战期间,外地难民在此搭棚居住,逐渐形成街巷。1946年为纪念抗日战争胜利而命名为胜利路。由此可见,提案人对重庆地名并不熟悉,才提议改为胜利路。布告决定改为解放路,可能是因为1949年11月30日下午,解放军由南岸海棠溪过江入城,此路最早获得“解放”。由于此路长达2700米左右,使用不便,后来将其分为东、西两段,分别更名为解放东路、解放西路,至今一直沿用。

国民政府主席林森

4、岳军路改为建设路。岳军路位于大溪沟附近,北起现人民路,西南接现人民支路,长250米左右。此地原有天主教设立的安息会,并以其命名,道路为泥土陡坡。国民党政学系元老张群字岳军,抗战时期任四川省主席。抗战胜利后,国民政府还都南京,张群兼任军委会重庆行营代主任,常驻重庆。此地为何改名为岳军路,待考。据推测,张群可能在此建有别墅或在此租房居住过的可能性较大,但尚无证据。新政权建立后,以张群名字命名的道路当然要改,改为建设路,并一直沿用到本世纪初,因拆迁改造而消失。道路虽然不再存在,但如今仍有建设路小区的区片地名在使用。

5、国府路改为人民路。国府路是北区干道的一段,东南接现北区路,西北连上清寺街心花园,长1500多米。1933年修建北区干道,将大溪沟、三元桥、大观花园等连通成为公路,人称渝简马路(重庆到简阳的马路,为成渝公路的一段)。1937年国民政府迁都重庆后,驻在此路中段北侧的原重庆高级工业职业学校,于是将此路命名为国府路。解放后,西南军政委员会入驻国民政府所在地。西南大区撤销后,此地成为重庆市政府驻地。共产党领导的政府称为人民政府,国府路改为人民路也就顺理成章。人民路一直沿用至今。

国民政府旧貌

有意思的是,过去一直认为,抗战胜利后,国民政府还都南京,国府路更名为岳军路。从这两个文献来看,并非如此。国府路依然是国府路,而岳军路却是另外一条路。张群虽然深得蒋介石信任,但作为在官场混迹多年的人,不太可能让自己“猖狂”到平行于“国府”之位。即使有人提出,他也不会批准。因此,这两个文献足以说明,现有的相关资料关于国府路曾改名为岳军路的说法是错误的。

7、中央新村改为光明新村。中央新村位于现嘉陵江滨江路内侧,靠近曾家岩。20世纪30年代形成街巷,多有达官贵人的别墅。全面抗战开始后,因此处靠近国民政府,被命名为中央新村。当年,国民政府与地方军阀(实力派)争斗激烈,“中央”一词具有专门的政治含义。将此改名为光明新村,也是为避开这种政治含义。在后来的使用中,“新”字被省略,称为光明村。1972年,光明村的一部分并入石门新村,余下部分更名光明新村,21世纪初拆迁消失。

8、中美村改为富强村。中美村系二十一兵工厂(现长安机器厂)家属宿舍区,位于现建新北路中段南侧,分为一村、二村、三村、四村。全面抗战爆发后,原金陵兵工厂内迁重庆,在陈家馆新建厂房,恢复生产。太平洋战争爆发前后,美国对重庆兵工企业多有帮助,二十一兵工厂将家属宿舍区命名为中美村,体现了中美两国联合抗击日本法西斯的战斗友谊。新中国建立后,这样的地名当然要改。改名为富强村,有自力更生、追求富强的含义在内。此地名一直沿用至今。

9、林园路改为新建路。1938年秋,武汉失守,蒋介石来到重庆,在歌乐山双河街公路旁修建官邸。第二年官邸落成,国民政府主席林森与国民党要员前往祝贺。林森见这里风光秀丽,环境清幽,赞不绝口。蒋介石见状,立即将其送给林森居住,于是得名为林园。因为林园,从山洞到歌乐山那条公路也得名为林园路。1943年5月,林森乘车到市区,行驶到山洞九道拐转弯处时,与美军卡车相撞,因受伤导致脑溢血,虽经救治,终因伤势过重于8月1日逝世。后来,蒋介石常住林园。毛泽东来重庆谈判,也在林园住过。布告将林园路改为新建路,但这个地名并没有真正使用,后来就改名为山洞路了。山洞路一直沿用至今。

林园里的建筑

10、地主宫改为幸福宫。此地在何处,为何改名,如今可能都难以探究了。从布告改名所排顺序来看,一是此地可能不在当年的城区(当年的重庆市一区即后来的市中区)范围内。二是此地虽名“宫”,却不是指建筑物,而是指道路(当然该道路很可能有名为地主宫的建筑)。重庆街巷地名凡超过三个字的,大多都要省略地名通名,以显简洁。例如石灰市、上清寺、九道拐,实际上是石灰市街、上清寺路、九道拐巷,省略了作为地名通名的街、路、巷。三是地主的含义肯定不是出租土地的地主,也不是尽地主之谊的地主,而是指地主神。

地主神又叫地神,全称为大地之神,和天主、阴主、阳主、日主、月主、星辰主、四时主合称为自然八神。中国很早就有“社日祭土”的记载。春秋战国以后又开始出现州、县、乡、里各级土地神,到处立庙祭祀,此风一直延续到解放前。当年重庆凡是取名宫的地方,几乎都与祭祀相关,例如禹王宫、二圣宫、五福宫、万寿宫等等。不知道这地主宫是哪一级的地主宫。正因为如此,我们现存很难确定这个地主宫在什么地方了。1993年8月修建长江滨江路,在储奇门城外东侧曾经发现一个地宫,地宫里还有一对金甲和尚石雕。地宫是安放死者棺椁的地方,也就是坟墓,不过多见于帝王陵寝和佛教高僧,与地主宫或地主神无关,二者应该不是一个地方。

11、德邻街改为前进街。德邻是国民政府首任副总统、代总统李宗仁的字,德邻街肯定与李宗仁相关了,但德邻街位于何处,何时命名却难以考究。李宗仁在重庆曾经有两处公馆(官邸),一处在神仙洞后街(现枇杷山后街93号),一处在德安里(现中山四路36号市委机关大院内)。1949年10月,李宗仁随国民政府由广州迁到重庆,只在德安里居住了不到20天。那时,他虽贵为代总统,却有名无权,处境尴尬,心情抑郁,不可能因此命名地名,后者可以排除。李宗仁在神仙洞所住的地方,是抗战时期从刘湘部将郭勋祺手中租住的。虽然称为李宗仁公馆,但其大门上的“郭园”二字却一直存在。那时,李宗仁仅是战区司令,地位并不高,重庆城地位高比他高的一抓一大把,不太可能以其名命名街道。从布告改名所排顺序来看,德邻街可能不在当年的城区范围内。不过,与李宗仁神仙洞住所相距不远的纯阳洞和纯阳洞后街,在“文化大革命”中被合并后,曾改名为前进街,1982年又恢复纯阳洞之名。德邻街与纯阳洞是否有关系,也只有待考。

12-15、中正路(黄桷镇、澄江镇、白庙乡、文星乡)改为民主路。黄桷镇、澄江镇、白庙乡、文星乡都在北碚。1950年7月,川东行署尚在南岸黄葛垭,尚未迁到北碚,北碚也尚未设市,只有北碚管理处,属重庆市管辖。抗战时期,北碚是重庆重要的迁建区,集中了大量的教育文化机构。当年一般乡镇上大多没有街巷地名。随着人口增多,增多的人口中又有大量的文化人,给街巷取名也就是自然之事。用蒋介石的名字命名道路,反映了中华民族坚持抗战的决心和信心。将中正路改为民主路,也是新政权必做之事。不过,在相邻不远的4个乡镇命名相同的地名,造成重复,也给使用带来相当大的不便。事实上,更改后的地名使用不久也消失了。

17、抗战胜利纪功碑改为解放碑。1939年5月1日,重庆各界群众数千人举行精神总动员誓师大会,决定在城中心建一座鼓舞士气、弘扬民族精神的建筑物,定名为“精神堡垒”。由于是木质的,时有“外墙(强)中杆(干)”之戏称。后被日本飞机炸毁,只好在那基座上立起一根旗杆,象征着中华民族坚持抗战的不屈精神。抗战胜利后,在此建起一座高塔,取名为“抗战胜利纪功碑”,以记全国人民艰苦卓绝战胜日本法西斯侵略之功。布告发布后,即将其改建为“重庆人民解放纪念碑”。从此,解放碑便成为重庆最重要的标志建筑。作为区片地名(大地名),解放碑大致包括小什字至较场口,新华路至临江路大片街区,一直是重庆最繁华的商圈。

抗战胜利纪功碑

18、中央公园改为人民公园。1921年,杨森出任重庆商埠公署督办后,决定将上下半城之间的后伺坡开辟出来建公园。但直到1929年重庆市政府正式成立后,才由时任市长潘文华组织最终建成。因位于重庆城正中,取名中央公园。全面抗战爆发,重庆成为陪都。1939年在公园大门进口处塑了一尊孙中山像,于是改名为中山公园,但市民依然称其为中央公园。中央公园改名人民公园后,园名及地名一直使用到现在。

20世纪50年代的人民公园

19、饿鬼凼改为滨河坝。饿鬼凼在南纪门城外长江边,但并不指某条街巷。重庆城街巷大多短小,地名密集,重复地名较多,往往需要在街巷地名前面加缀区片地名,重庆人俗称为大地名。饿鬼凼就是这样一个区片地名,大致包括从凤凰门到南纪门之间的江滩河坝一带。这样的江滩河坝年年都要遭洪水淹没,居住条件极其恶劣。之所以取这样一个低俗地名,可能是此处居住的大多为穷人。这样的低俗地名当然应该更改,改为滨河坝正好符合当地的地形地貌。不过,解放后人民政府采取措施,逐渐将居住在经常被洪水淹没的滨江地带居民搬迁撤离,滨河坝的地名并没有流行,很快就消失了。

20、复兴关仍改为浮图关。复兴关原名浮图关,又写作佛图关,位于重庆城西鹅岭山岭的脊梁上,悬崖绝壁,易守难攻。此关得名佛图关,缘由有二:一是重庆多雨雾天,云雾缠绕于半山腰,佛图关所在的山岭浮在那云雾中,像一尊佛像之图,因而叫浮图,也叫佛图;二是佛图关的山岭崖壁上开凿并遗存有唐宋以来的摩崖佛教造像,还有不少石刻碑文,故名。1940年,国民党在此设中央训练团,改其名为复兴关,意为坚持抗战,复兴中华。布告恢复其原名,但后来大多写成佛图关。

抗战时期的浮图关

四、提案涉及的另外两个地名

一是“陪都青年馆改‘文化会场’”。陪都青年馆位于现新华路中段南侧,原是天主都会修建的青年信徒活动场所,抗战时期改名为陪都青年馆。馆内有图书馆,有舞厅,还可以放映电影。1956年后,此处成为重庆市群众艺术馆。布告之所以未改“陪都青年馆”之名,可能是此地并非重庆城的显要建筑物,且市民只称其为青年馆,几乎没有人加“陪都”二字。该处成为群众艺术馆后,市民也只以艺术馆称之。

二是“埏生路改‘光明路’”。埏生路位于两路口附近,系一条断头公路,于1937年修筑,取名两浮支路。1948年,以时任重庆市民政局局长范埏生之名改名为埏生路。20世纪50年代扩建两杨公路,此路并入后原地名消失,现为长江一路的一段。当年此路之所以没有改名,很可能是政府已经规划要扩建两杨公路,地名将等扩建后再改。

五、遗憾有一个地名未改到

从以上解读中我们可以发现,新政权建立后,对地名更改是相当慎重的。将其与“文化大革命”初期更改地名相比,更显示出新政权对历史和传统文化的尊重。按提案所言,“应将反动派所留污点彻底肃清”,那么诸如民国路(现五一路)、保安路(现八一路)、捍卫路、领事巷、若瑟堂之类都要改才对。幸好提案起草人对重庆地名可能不太熟悉,因而只提了7个要改的地名。布告虽然扩大到20个,一是因为更改的范围从重庆城区扩大到全市,二是更改了饿鬼凼这样的低俗地名。但是,有一个叫至诚巷的地名未能更改到,却不能说不是一个遗憾。

拆迁前的自力巷

至诚巷原名总土地,位于现邹容路、中华路、五一路、新华路之间,弯曲多拐,长约250米。清代中叶形成街巷,因传说此处供奉的土地菩萨能够管全城的土地的菩萨而得名。1928年,中共四川省委委员兼军委书记李鸣珂在此诛杀四川军阀刘湘所属二十一军政训部主任戴弁(字至诚)后,刘湘将总土地改名为至诚巷。用名人名字作为地名,古今中外都有。不过,当年重庆城虽然有诸如蹇家桥、曹家巷、韩府街之类地名,也仅仅是以姓氏为名,还没有以人的名字命名的地名。这戴弁算什么人?竟然成为重庆城第一个用名字作地名的人。七八年后,重庆城才有了中山路、林森路、中正路。十多年后,才有了邹容路、 沧白路。戴弁是蒋介石派到重庆来的特务,一方面监视刘湘,一方面破坏中共党组织。地下党在连连遭受重大损失后,终于将他诛杀。这样一个比所改地名都更“反动”的地名却被遗漏了,竟然维持到“文化大革命”中才改名为自力巷,依然带一个“至”(自)字,真是有点遗憾。如今,自力巷已经拆迁消失,但那高楼大厦之下的那段革命历史却不能被湮灭。

参考文献:

【1】重庆市地方志编纂委员会总编辑室.重庆市志·第一卷《大事记》.四川大学出版社,1992年版.

【2】重庆市地方志编纂委员会总编辑室.重庆名人辞典.四川大学出版社,1992年版.

【3】重庆市地名领导小组编.四川省重庆市地名录.重庆市地名领导小组编印,1984年版。

【4】彭伯通.古城重庆。重庆出版社1981年版.

【5】李正权.《重庆地名杂谈》,重庆出版社,2014年版.

【6】重庆市渝中区第二次地名普查成果数据,未刊稿.

图文:李正权 林必忠

重庆考古

重庆考古