宋元战争时期,南宋依托钓鱼城“山、水、城”三位一体的城池防御体系,使蒙哥大汗殒命于此,客观上取得了延续宋祚、间接影响当时蒙古帝国在世界范围内征战进程的结果,并成为推动13世纪欧亚大陆格局改变的重要支点。钓鱼城见证了东亚大陆农耕文明与游牧文明从冲突走向融合的进程,具有潜在的世界文化遗产价值。1982年钓鱼城入选第一批国家级风景名胜区①;钓鱼城遗址1996年被公布为全国重点文物保护单位;2012年列入《中国世界文化遗产预备名单》;2013年列入第二批国家考古遗址公园立项名单;先后列入国家“十二五”“十三五”“十四五”期间重点保护的大遗址名录。2015年,重庆市合川区启动钓鱼城遗址申遗工作,确定以军事山城遗址作为申遗路径。几年来,随着考古工作的逐渐深入,遗产要素梳理与真实性研究的基础进一步夯实,钓鱼城的突出普遍价值(Outstanding Universal Value,OUV)研究成为申遗过程中的关键影响因子。

一、钓鱼城遗产要素现状梳理与问题

既往工作中,对钓鱼城遗产要素的构成基本形成共识,主要有宋军遗存、蒙古军遗存、佛教遗存和纪念性要素等四类。2004年以来,重庆市文物考古研究院对钓鱼城持续开展的考古工作,获得丰硕的研究成果,并在此基础上建立了新的时空坐标和价值认知体系,以此为标尺来衡量既往的遗产要素分类,主要有以下三个问题值得探讨。

(一)要素梳理

钓鱼城的遗产要素与载体,除自然要素以外,人文要素有三套体系,可分为三类遗存。第一类是贯穿始终的名胜古迹,如护国寺、卧佛、千佛崖,九口锅等,前后延续上千年。宋元战争期间,这类遗存虽然也存在于钓鱼山上,但其始建和传承时间远非宋元战争所能涵盖,此类遗存是钓鱼城遗产的常态和主体。第二类是战争期间的城防设施,以山、水、城三位一体组成的城池防御体系,有城墙、城门、衙署、重要建筑群以及蒙元军攻城的地道等。第三类是汉代以来各时期的墓葬,特别是宋元战争之前南宋时期的家族墓地尤为丰富且重要。上述三类遗存均以钓鱼城特殊的山水形胜为载体,因此,对文化景观的重视与研究是钓鱼城寻求突破的重要路径。宋元战争时期的钓鱼城前后存续大概40余年②,其后的600余年时间里,这里只有鱼山胜概(摩崖题刻)的美景和钓鱼城的虚名。“欲剔残碑寻战绩,苔荒径断种茫然”,明弘治七年(1494年),合川知府金祺对于钓鱼城的荒芜状况就发出过如此感叹。1854年,清政府为了应对太平天国残兵,在钓鱼山上新修了一座山寨。中华人民共和国成立以来,由于钓鱼城研究的热度和旅游业兴起,合川的相关管理者与研究者把晚清的山寨误认为是宋元的山城。这一时空认知的错乱是引起钓鱼城诸多问题的根源,遗产的真实性亟待进一步的梳理和研究。

(二)时空界定

这一问题主要存在于宋代和清代的城防体系方面。由于宋元山城影响力巨大,而战争结束以后,元朝政府对这批山城进行过大规模的拆毁,特别对钓鱼城,毁坏较为彻底,地面建筑荡然无存,仅存山城的基址,一直掩埋在钓鱼山的废墟之中。

晚清动乱时期,西南地区纷纷出现寨堡,合川也在宋末钓鱼城山顶环城的基础上,修建了一座较小的清代寨堡,规模仅与宋末的钓鱼城内城大小相若。两者之间,无论是战略思想,战术措施以及营造技术都有天壤之别。光绪四年本《合州志·禹湛·修钓鱼城募捐启》有载:“粤贼蔓延天下,去春奉上谕修寨练团,行坚壁清野法,实灭贼至计。适予自广安归,见州刺史,上城钓鱼城策,刺史以重大未许”。由于钓鱼城在历史上的影响巨大,地方官员对于重修钓鱼城极其慎重。从诸多地方文献看,至少在抗击白莲教时期,并无修寨行为。在抗击太平天国时期,也是几经周折才得以建寨。护国门原题榜上的年号是咸丰四年(1854年),因此1854年应该是钓鱼城地表山寨建成的准确年份。不过当时叫小寨门,如何变成了“宋代城门”,又如何依据明万历《合州志》所收无名氏著《钓鱼城记》所载的8座宋代城门的名称与8个清代寨门一一对应。我们通过多方追溯,也没有找到依据。钓鱼城时空认知错乱的影响延续至今,为钓鱼城后期研究和遗产要素的真实性认识留下了困惑。因此,作为军事山城的钓鱼城,宋城和清寨的剥离,无论是营城的理念、方法、技术以及遗产辨识、空间界定和时间刻度,都有大量的基础工作需要进行,甚至可以说,十几年的考古探索与系统研究仅仅是一个起步。半个多世纪以来,由于对钓鱼城传统认知的观念根深蒂固,即使在今天,考古成果在钓鱼城研究中的运用也阻力重重。

(三)定位斟酌

二、考古支撑下钓鱼城遗产要素真实性重构

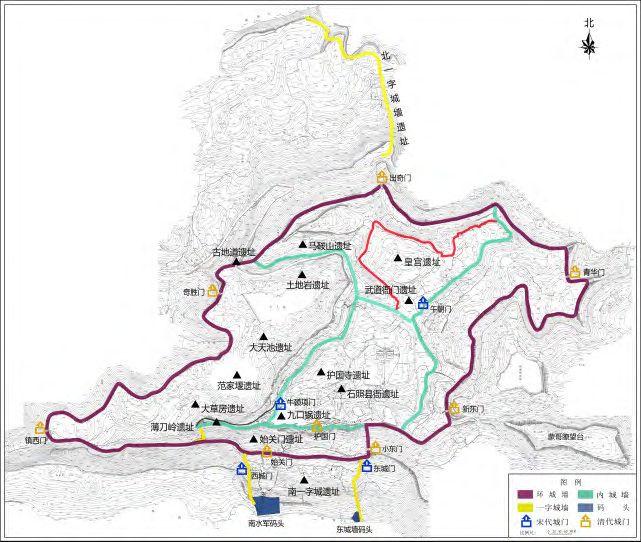

钓鱼城遗址大规模考古发掘始于2004年。截至目前,经近二十年的连续工作与研究,共发掘古地道、石照县衙、南一字城、九口锅、范家堰、大天池、大草房、薄刀岭、马鞍山、始关门、护国寺、土地岩、武道衙门和皇宫等14处宋元山城遗址点(图1),考古发掘总面积近4万平方米,出土瓷器、陶器、琉璃器、铜器、铁器及石器等各类遗物万余件,由此对宋元钓鱼城的选址,布局及营建智慧的认知有了基础的支撑。以下分别对其中12处遗址点进行介绍。

图1 钓鱼城遗址考古发掘点分布图(重庆市文物考古研究院供图,制图:赵振江、袁东山、胡立敏)

(一)城墙遗址

城墙体系包括环城墙、内城墙和一字城墙。

1.环城墙

环城墙主要沿钓鱼山顶部外缘悬崖分布,环绕山顶一周闭合,总长约5810米(图2)。现存状况较为复杂,以悬崖峭壁为天然城墙,同时,在南宋、晚清、现代三个时期,均修建有上下叠压的城墙,交替共存。

图2 环城墙(重庆市文物考古研究院供图,制图:赵振江、袁东山、胡立敏)

2.内城墙

目前发现东、西两条内城墙(图3),沿钓鱼山顶部五级至七级阶地边缘分布。西内城墙大多以天然悬崖峭壁为城墙,仅在近牛颈项城门处发现少量人工修筑城墙,长24米,高8~10米。东内城墙绝大部分为砌筑墙体,零星依托悬崖峭壁为墙,总长约900米。

图3 内城墙(重庆市文物考古研究院供图,制图:赵振江、袁东山、胡立敏)

3.一字城墙

一字城墙自嘉陵江畔蜿蜒而上,直抵环城墙下,共有3条。环城墙以南为东、西两条一字城墙,两两相对形成封闭的南一字城;环城墙以北为北一字城墙。东一字城墙总长约400米,残高5米,墙基宽14.3米。西一字城墙总长约260米,残高3.5米,墙基宽5米。北一字城墙总长约800米(图4)。

图4 一字城墙(重庆市文物考古研究院供图)

(二)城门遗址

钓鱼城遗址共发现4座宋代城门,分别为南一字城东、西城门,牛颈项门及午朝门。这些城门构筑方式多样,南一字城东城门、西城门为排叉柱式城门,牛颈项门为拱券式城门,午朝门为前拱券后排叉柱式的墩台城门(图5)。

图5 城门构筑方式(重庆市文物考古研究院供图)

(三)水军码头遗址

水军码头共有3座(图6)。南水军码头位于南一字城遗址西南角。南临嘉陵江,北接西一字城墙,坐北朝南,地势北高南低,部分暴露于地表,保存状况较好,平面形状呈近梯形,东西长86~112.5米,南北宽55.3~70.25米,残存墙体最高处6.5米。东水军码头位于南一字城遗址东南角,南临嘉陵江,北接东一字城墙,地势北高南低,呈阶梯状分布,平面形状呈近长条形,长41米,宽28米,揭露高0.8~2.1米。北一字城墙水军码头在中华人民共和国成立后被采石场采石破坏。

图6 水军码头遗址(重庆市文物考古研究院供图)

(四)范家堰遗址

范家堰遗址位于钓鱼城西部的二级阶地上,地处圈椅状山坳地带,三面环山,一面朝江,背倚钓鱼山,北邻马鞍山,南依薄刀岭,西临城外悬崖,面朝嘉陵江,与高望山、牟山、虎头寨等隔江相望(图7)。遗址地势西北低东南高,呈阶梯状依次抬升。

图7 范家堰遗址位置图(重庆市文物考古研究院供图,制图:赵振江、袁东山、胡立敏)

范家堰为修建于山前坡地上的一处大型建筑群,总面积约1.6万平方米,轴线方向为310°,以夯土包石构筑多级高台,自西北向东南层层抬升。建筑群分为公廨区和园林区两个相对独立的区域,公廨区由围墙、中轴线建筑和两侧附属建筑组成,园林区以大水池为中心,环绕分布有大型房屋建筑、景亭、截洪沟及排水涵洞等(图8)。范家堰遗址给排蓄水系统自成体系,已发现的遗存包括水沟90条、滤水沟1条、散水3条、涵洞1处、水池9处及水窖1处,可分为四组,每组均以一条水沟为干沟,并有若干路支沟汇入干沟中。众多水沟干支结合、纵横相接、上下层叠,又有散水、涵洞、蓄水池、景观池、沉砂池错落其中,共同织就了一张设计科学、布局精妙、功能齐备的水网(图9)。

图8 范家堰遗址建筑布局图(重庆市文物考古研究院供图,制图:赵振江、袁东山、胡立敏)

图9 范家堰蓄排水系统平面图(重庆市文物考古研究院供图,制图:赵振江、袁东山、胡立敏)

(五)大天池遗址

大天池遗址位于范家堰遗址北部,形制与范家堰遗址公廨区相近,亦由围墙、高台围合,具有明显的内向防御性,总面积残存约1.8万平方米。遗址发现高台、石墙、围墙、踏道、房址、排水沟、院门、券顶建筑、水池、水井等遗迹(图10),并出土灰陶鸱尾等大型建筑构件,目前发掘者对内部结构和布局有了初步认识。

图10 大天池遗址(重庆市文物考古研究院供图,制图:赵振江、袁东山、胡立敏)

(六)大草房遗址

大草房遗址位于范家堰遗址西北侧,背靠薄刀岭遗址北、西侧悬崖,地形为山脊和坡地,地势东南高、西北低,呈缓坡状(图11)。遗址建筑遗存保存较好,形制格局基本清晰,出土一枚铜印章、大量琉璃构件及灰陶瓦当、滴水等,确认该组建筑营造时代为南宋淳祐时期或稍晚,应为一处佛教转轮藏经殿遗址,同时兼具医疗、医药等功能,为南宋佛教转轮藏和僧医、僧药文化制度研究提供了宝贵的实物资料。此外,大草房遗址周边还发现有生产生活类设施。这是继钓鱼城考古发现军事设施、政治设施之后,首次发现宗教设施及生产生活设施,填补了相关空白,进一步丰富钓鱼城遗址南宋文化遗存内涵。

图11 大草房遗址(重庆市文物考古研究院供图)

(七)薄刀岭遗址

薄刀岭遗址两侧均为悬崖,文献载“刀梁径窄,狭者无二,蜿蜒鸟道,侧目骇而神惊”,仅一小径可由牛颈项城门直通镇西门。在面向范家堰遗址一侧发现一段宋代石墙,长约115米,残存最高处近5米。石墙直接砌筑在山崖边缘的岩石上,条石内收丁砌而成。石墙东部保存完好,中部最狭窄处修建为内弧形,为宋元战争后期补砌,外壁修凿为规整平坦的斜面,西部逐渐变宽,形成一处平台。推测平台处应有瞭望、警戒类军事设施,石墙之上有道路等遗存(图12)。

图12 薄刀岭遗址(重庆市文物考古研究院供图)

(八)九口锅遗址

九口锅遗址经2011、2020、2021年三次发掘,揭露四组遗存(图13、14),其中第三组遗存属于宋元(蒙)战争时期,是一组以凸字形建筑为中心的建筑群。在牛颈项城门附近发现8块宋元(蒙)战争时期大型题刻,内容涉及钓鱼城建城、开庆元年(1259年)钓鱼城之战以及王立祠堂等,是极为宝贵的文献资料。

图13 九口锅遗址(重庆市文物考古研究院供图)

图14 九口锅遗址崖壁立面图(重庆市文物考古研究院供图)

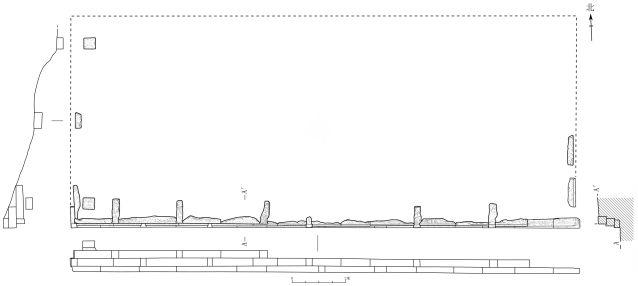

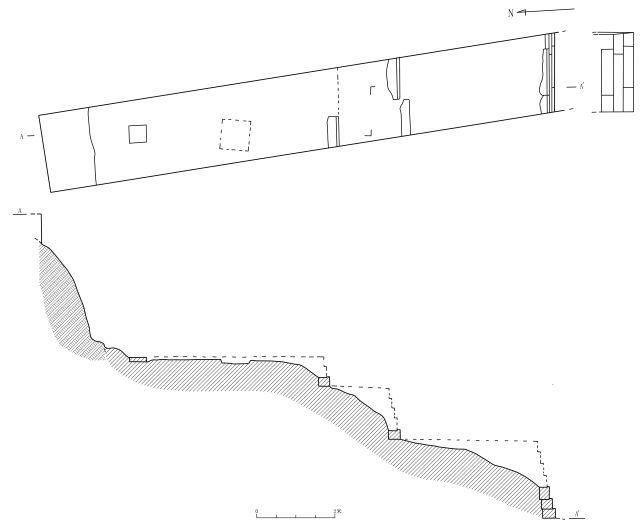

(九)始关门遗址

始关门遗址位于钓鱼城南一字城内,坐落在五级阶地的悬崖上,薄刀岭下近50度的陡坡上。勘探试掘发现两处大型宋代房屋建筑,面阔约20米,为前后两进的建筑群。该组建筑不仅体量大、规格高、制作精细,而且独具特色,房址F1内前后柱础高度不在同一水平面(图15),F2则呈三级阶梯状(图16),其性质、用途还有待进一步考古工作加以明确。

图15 始关门遗址F1平剖面图(重庆市文物考古研究院供图,制图:制图:赵振江、袁东山、胡立敏)

图16 始关门遗址F2平剖面图(重庆市文物考古研究院供图,制图:赵振江、袁东山、胡立敏)

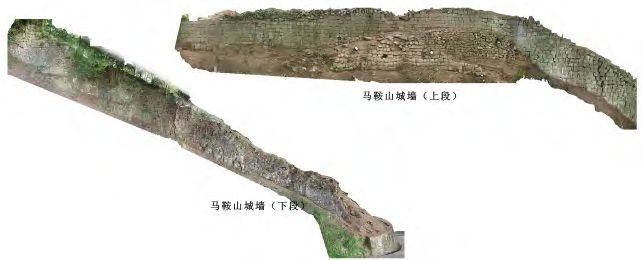

(十)马鞍山遗址

马鞍山遗址位于钓鱼城西北部。勘探试掘发现道路、水池、房址、水沟、城墙、碑亭等遗迹十余处(图17),并出土一通宋代碑刻残件,其上文字全为宋代官职及人名。

图17 马鞍山遗址(重庆市文物考古研究院供图,制图:赵振江、袁东山、胡立敏)

(十一)皇宫遗址

皇宫遗址位于钓鱼城北部。该区域小地名为皇宫,故称皇宫遗址,内部还包含武道衙门、水阁凉亭、公馆土等小地名。经调查,皇宫遗址为一组大型建筑群,总面积约8万平方米。目前清理揭露了一批前所未见的高规格建筑遗迹(图18),前拱券后排叉柱的墩台式城门,门道带水池的院门以及高台式井台围砌的水井等遗存均为首次发现,填补了该区域宋代文化遗存的空白,对钓鱼城的宋元战争山城防御体系、分区布局和结构功能有了更深入的认识,对于进一步织补、缀合和重构钓鱼城时空格局具有重要作用。

图18 皇宫遗址(重庆市文物考古研究院供图,制图:赵振江、袁东山、胡立敏)

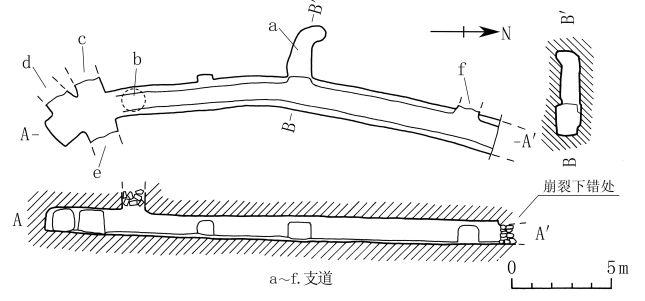

(十二)古地道遗址

古地道遗址位于钓鱼城西北部城墙外缘,现处于景区公路下,距地表深约5米,是目前世界上发现的唯一的一条蒙古军队攻城地道。地道在砂页岩山体中人工开凿而成,由主道和六条支道组成,已清理总长约27.6米(图19)。主道平面形状为略弧的长条形,剖面形状近倒“凸”字形,平顶、直壁微弧、凹形底,已清理部分长约23米、宽1.5米、高1.3米,近正南北向。据残留的錾凿痕迹推断,主道是沿山体边缘自北向南开凿,南端止于钓鱼城城墙下,北部被山岩塌方堵塞,尚未完全清理。主道两壁、顶部有六条支道,除支道E、B分别开凿于东壁、顶部,余支道均在西壁。

图19 古地道遗址地道平剖面图(重庆市文物考古研究院供图,制图:赵振江、袁东山、胡立敏)

三、关于钓鱼城突出普遍价值(OUV)的讨论

(一)遗产要素与载体

钓鱼城现存的三类遗存中,其中第一类(形胜)和第三类(墓葬)虽然十分重要,也仅仅是钓鱼城申遗的绿叶,宋元山城遗迹才是钓鱼城申遗的红花。这类遗存,特别是考古发掘出土的12处遗址点,是钓鱼城核心价值支撑的要素和载体集成,基本能反映钓鱼城选址、布局和营建的智慧。

(二)遗产价值挖掘

1.山水认知与空间营造中的防御智慧

以近20年的考古研究为基础,从宏观、中观、微观角度对钓鱼城的选址、布局和营建的智慧、策略与技术可形成以下认识。

(1)形胜

形胜是国家战略层面的军事相地智慧,虽然在战国晚期成书的《荀子·强国》篇才有这一表述,春秋战国之交的《孙子兵法》已有“形”与“胜”等军事思想的描述,作为一种军事谋略,当发端更早。魏晋至唐宋时期增加了景观描述的意味。南宋成书的《舆地纪胜》首次列入“风俗形胜”条,同时期的《方舆胜览》更是将“形胜”单独列出,这一时期的“形胜”除了地理总述外,还有了风水的意象。

其实形胜的核心是讲述山水的力与美。从美的角度可以理解是一种景观或者文化景观。所谓力,和平时代是一种生养之力,万类霜天竞自由;而战争时期,三江环绕、七级阶地的方山,就变成了凭高踞深的险要之地,雄奇的山水则变身为战争武器的军事山城。所以,形胜是中国传统文化中山水认知的一种智慧,有和平与战争两端。可以说,形胜,才是钓鱼城作为景观与山城等阴阳两面的文化本底。

(2)选址

《宋史·余玠传》载:“蜀口形胜之地莫若钓鱼山,请徙诸此,若任得其人,积粟以守之,贤于十万师远矣”。钓鱼城的选址智慧主要体现在两个方面。从宏观角度,控嘉陵江,守重庆北大门。无论是通往关中、成都还是重庆,钓鱼城都位于最重要和便捷的节点上。以钓鱼城选址为证,反观蜀道研究,忽略了嘉陵江水道联通长江的重要性,可能是既往古道研究的一大遗漏,将嘉陵江水道作为蜀道的有机组成部分,理应是下一步西南古道研究的重点。从中观角度,钓鱼城特殊的山形水势,宛若一座天然的城堡,这一军事角度的选址,是华夏文明战争智慧的典范。

(3)布局

钓鱼城被三江环绕,方山地貌可分为七级阶地,山水之间不同阶地的通与断,成就了钓鱼城最大的布局特征。一至四级阶地在钓鱼城半岛上,除水军码头外,南、北一字城墙大部分也分布在这一高程内。江河、深沟、方位与高差是这一区域布局的关键因子。钓鱼城在应对蒙元军队的攻击中,以渠江为东边的护城河,也是天然的第一道防线;第二道防线是簸箕岩由北向南形成绵延的高岗;第三道防线是天堑沟与朱家沟;第四道防线为人工铸就的南北一字城墙及东外城墙。这是钓鱼城易守难攻的布局密码,也是钓鱼城的外围防线。所谓山水之城,就是固山为垒,带江为池,城是从山水之中长出来的,有限的人工构筑,只是点睛之作。

第五、六、七级阶地位于钓鱼山中,这一区域为宋元钓鱼山城的核心部分,也是晚清钓鱼山寨的分布范围。这一区域考古上称为山顶环城,由三部分组成。七级阶地的钓鱼城山顶,分护国寺、皇宫、马鞍山三个片区,其中护国寺片区的九口锅遗址,无论是发现和研究都是钓鱼城十分重要的实证支撑和考古成果。五级阶地分东、南、西三部分环绕七级阶地,三个区域的布局充满智慧也最具特色,是破解钓鱼城空间密码的关键。由东绕南向西,次递设防,还有来自山巅居高临下的侧翼攻击。东部区域地利最差,是内城区域蒙元军队进攻首当其冲的地方,通过文献记载可知,这一区域始终没有被攻破过,这是目前考古工作的薄弱地带和下一步考古工作的重点区域。没被攻破,预示其城防设施可能很有特色,期待有突破性的考古发现。六级阶地仅零星分布,薄刀岭是其重要代表。

南部为南一字城内城区域,《元史·宪宗本纪》的“一字城”特指这里。这是“一字城”最早的文献记载,也是对这一创造性筑城思想的精妙总结,标示了钓鱼城就是“一字城”的发明地和运用的集大成者。所谓一字城,有别于传统筑城核心的胶圈闭合方式,而是直直的一道城墙,不闭合,连接山、水和其他城墙,巧妙利用地形空间,以最小的人工构筑规模,防控最大的战术空间。这一发明影响深远,在长江、黄河流域和亚洲地区,被长时段地广泛传播。

西部是钓鱼城第五级阶地最为重要的区域,这里前临断崖,左右及后方群山拱卫,安全、隐蔽,易守难攻。某种意义上,山巅及南一字城都是这一区域的前哨。考古发现南一字城西端上段城墙的迎敌面向东,就是这一区域重要地位的实证。该区域的考古工作做得较为深入,有南宋衙署范家堰遗址,还有面积不小于1.8万平方米、可能是兴戎司治所的大天池遗址,更有承担药物生产、监管职能的寺庙遗址。由于这一区域的重要性,使之成为蒙元军队进攻的主要目标。当顺时针的进攻被宋军遏制以后,蒙军采用中华传统的“地突”技术,对这一区域发动了多次反向攻击。这里经考古发掘出来的蒙军攻城用地道,出土了80余片爆炸性火器——震天雷爆炸后的铁弹壳。这也是目前发现最早的爆炸性火器实物证据。

2.农耕与游牧文明间冲突与交融的见证

游牧与农耕民族之间的冲突,是人类文明演进的重要动力,是世界文明的有机组成部分。中国长城及英国的哈德良长城,是数千年来这一冲突与交融的早期证据,钓鱼城则是这一过程中晚期阶段的最好见证。在秦岭至长江的空间范围内,见证了宋元交替之际近60年的冲突与交融。在钓鱼城屹立的40余年中,不但延续宋祚20年,还间接影响了蒙古第三次西征与世界中古格局的奠定。这期间,忽必烈接受了儒教大宗师的称号,与南宋知识分子融合,以周礼“大哉乾元”为元朝的立国理念,以考工记的都城理想指导元大都的营建。同时,这一过程中,蒙元贵族接受了汉文明的治国理念,从屠城占地到入主中原,管理民众。客观上,钓鱼城遗址是中华一统多元国家形成,多源一体民族融合的关键节点和重要证据。

(二)突出普遍价值的讨论与确立

1.既往突出普遍价值研究的不足

(1)价值提炼偏抽象

《钓鱼城遗址申遗文本》有两个基本认识:一是“山、水、地、城、军、民”六位一体的防御体系;二是追求以“道”为首,是“道胜”思想最全面的见证。近20年的考古研究显示,建立在山水认知基础上的“城”,是钓鱼城宋元战争文化遗产视野下遗产要素和载体的集大成者,而“地”仅仅是“城”的子要素,考古也没有发掘过一块水田或者旱地。至于“军”“民”,是历史要素,可感知而无遗产载体。同时,在考古发掘过程中几乎见不到“民”的影子,甚至宋元时期的民居遗址都没有发现过一处。因此,所谓六位一体的防御体系,由于缺乏遗产支撑,就显得有点空洞和宽泛。至于是孙子兵法“道、天、地、将、法”五事一体的见证,也因为缺乏遗产支撑而变得抽象。

(2)要素分析不具体

遗产要素分析没有将三类遗存进行剥离,缺少对具体遗产点时间进行甄别的基础研究。空间重构上,缺乏对每个遗产点的微观定位,中观衔接,宏观体系化的分析和梳理。由于遗产要素时空研究的基础不牢,难以构建钓鱼城宋元战争的三维空间格局,更难将多时段遗迹在空间上叠加,推演出历史演进的四维空间。钓鱼城筑城的防御智慧更多来源于古人对山水空间的精微认知和改造,没有上述认知基础,研究者难以真正进入历史的现场。

(3)防御智慧源流研究不够

防御智慧来源于古人对钓鱼城区域山水空间的具体认知,以及千百年来战争和对抗过程中形成的改造、布局和营建的理论、方法与技术。比如:军事思想下相地智慧的形胜理念,就是指导钓鱼城选址、布局、营建的文化本底,而这一源远流长的空间智慧,文本对其源流反倒疏于研究。

(4)史识欠客观

大量史实证明,元朝代宋,始于南北冲突与融合,实质是朝代更替,文化传承,国脉延续。由于南宋学者大量传世文献的影响,致使今天部分研究者代入感太强,多以宋人立场来看待这场战争,并且看到的更多是战争过程的残酷,而缺乏对更长时段、更大空间的关注。如何跳出钓鱼城,跳出合川以及西南地区,站在中国乃至国际视野进行观察、分析与比较研究,会得出至少两个结论:从中国角度,这是统一多民族国家形成的重要证据;从世界角度,在应对蒙古扩张过程中,南宋依照千百年来对山水理解的智慧和军事防御文化的积淀与应用,为世界军事文化景观遗产提供了一个典型的东方案例。

2.钓鱼城突出普遍价值适用标准的讨论

世界文化遗产突出普遍价值的六条标准,钓鱼城适用标准vi③没有争议,但是标准vi不能单独运用,必须与前面五条标准中的至少一条合用。同时,数年来在钓鱼城的考古与研究过程中,同仁们希望选出一条最贴切的标准与标准vi合用。标准i强调的是“艺术成就”的“天才杰作”,是一个人或者是一群人在一个时间点或短期内的独特创造,这与钓鱼城的情况有较大的出入,可排除。标准ii主要在谈设计方面的“重大影响”,虽然“一字城”传播到包括长江、黄河流域的亚洲东南部,其设计源头实为更早时期出现的翼城,也叫雁翅城,《宋会要辑稿》《大德南海志》均有记载。这一条也不适合钓鱼城。标准iii“能为延续至今或业已消逝的文明或文化传统提供独特的或至少是特殊的见证”主要在谈文化价值,重点是已消失文明的见证,钓鱼遗址保存完好,指导当年营建的文化技术理念现在仍在传承,这条也不适合;标准v“是传统人类居住地、土地使用或海洋开发的杰出范例,代表一种(或几种)文化或人类与环境的相互作用,特别是当它面临不可逆变化的影响而变得脆弱”强调的是当今状况下遗产变得易于损坏,而钓鱼城作为一种遗址,现已进入考古研究和保护的新阶段,这一条也不恰当。而标准iv着重强调的是历史价值:“可以作为一种建筑或建筑群或景观的杰出范例,展示出人类历史上一个(或几个)重要阶段”,正和钓鱼城的性质和价值契合。因此,笔者以为,钓鱼城最符合的世界遗产标准应该就是突出普遍价值标准的第(iv)条和第(vi)条。

四、结语

关于中世纪蒙古在漠北的崛起,特别是对其扩张过程中的西征,得到了全球学术界的关注,几成显学。而南征过程中的蒙宋战争,关注相对较少,影响力也更弱。1950年代初期,台湾学者姚从吾先生在其《宋余玠设防山城对蒙古入侵的打击》[1]一文里,首开宋元战争钓鱼城的研究。其后,西南大学[2],四川大学等高校[3-6]学者从史学角度开始关注钓鱼城,过程中他们甚至开展了细致的田野调查。1980年代,合川本地的学者也加入了这一研究队伍之中。从1950年代到1980年代,由于众多学者的关注和深入研究,钓鱼城再度引起了学界重视,同时也达到了新的研究深度和高度。难能可贵的是合川的几位学者开创了钓鱼城研究在合川的新格局,使钓鱼城得到了前所未有的重视和保护。由于当时学术条件的限制,他们均选择了从文献史学的角度入手,对钓鱼城进行宏观的历史研究。而钓鱼城作为一个主体遗存深埋地下的军事山城遗址,没有考古学的支撑,保留在地下的遗迹、遗物等遗存是其他学术手段难以全面认识到的。因此,当时的研究很难具体和更深入。2004年以来,重庆市文物考古研究院对钓鱼城进行了长期持续的考古发掘与研究,收获有目共睹。然而,考古成果仅是进一步研究的材料,是文化遗产保护过程中的基础支撑和重要环节。作为一个申遗预备项目,从遗产角度做深入细致的长期研究是不可或缺的。到目前为止,从文化遗产角度对钓鱼城的研究断断续续,成果也不尽人意。归根结底,像钓鱼城这么重要的遗产保护项目,地方政府以及相关行业机构,既要当好东道主还要当好主力军,才是解决问题的关键。如何脚踏实地地从理论到实践,为钓鱼城的遗产保护与利用交出一份合格的答卷,是地方政府及其相关部门必须面对的问题。在申遗过程中,虽然有6个较好的课题和一个申遗文本,然而,课题之间的整合,以及在实际工作中的应用和活化,还有很多的研究与工作要做。本文不揣冒昧,将考古过程中十几年来对钓鱼城遗产的理解与心得呈现出来,这是钓鱼城考古队集体努力的结果,可能不成熟,但是我们一直在路上。

参考文献:

[1] 姚从吾.宋余玠设防山城对蒙古入侵的打击[J].(台湾)大陆杂志,1955(9).

[2] 西南师范学院历史系.钓鱼城史实考察[M]成都:四川人民出版社,1960.

[3] 唐唯目.钓鱼城志[M]重庆:重庆出版社,1983:4–25.

[4] 陈世松.试论蒙古取蜀时间长达半个世纪的原因[C]//中国蒙古史学会.中国蒙古史学会论文选集,1981:122–156.

[5] 胡昭曦,邹重华(主编).宋蒙(元)关系研究[C].成都:四川大学出版社,1989:319–326.

图文:袁东山

重庆考古

重庆考古