一、前言

巴蜀的地理位置历史文献有详细的记载。据《华阳国志·巴志》称:巴的疆域“其地东至鱼复,西至僰道,北接汉中,南极黔涪”[1];据《华阳国志·蜀志》称:蜀的疆域“其地东接于巴,南接于越,北与秦分,西掩峨嶓”[2]。整体上来说,巴处川东丘陵,以今天的重庆为中心;蜀处川西平原,以成都为中心。巴蜀文化作为以族别命名的考古学文化,主要是指巴族和蜀族先民创造的物质和精神文化的统称。巴蜀青铜文化的整体观察研究,亦发端于“巴蜀文化”的讨论,有很多学者做过讨论,目前主要有分别命名和统称命名两种作为主流,也有学者按照文化的年代特征提出“晚期巴蜀文化”[3],我们赞成并采用晚期巴蜀文化时间界定在战国早期到西汉初期的观点[4]。在晚期巴蜀文化铜器的研究中,多关注铜器的起源传播,器类的专题研究和铜器纹饰特征等[5]。另外,这一时期川渝虎纹青铜器在墓葬中出土较多,非常值得关注和研究。我们希望通过系统梳理晚期巴蜀文化虎纹青铜器资料,初步分析虎纹青铜器与墓葬之间的关系。

二、晚期巴蜀文化虎纹青铜器的发现和研究现状

(一)晚期巴蜀文化虎纹青铜器的发现简况

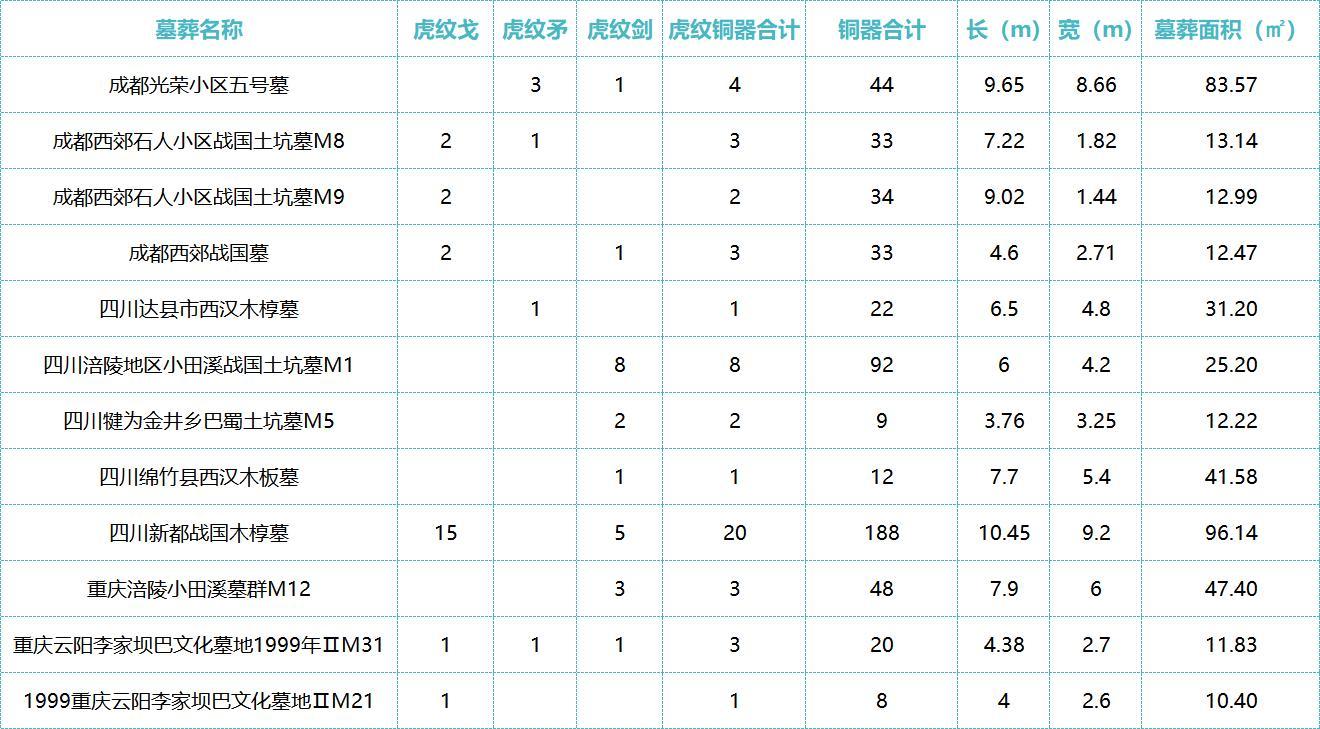

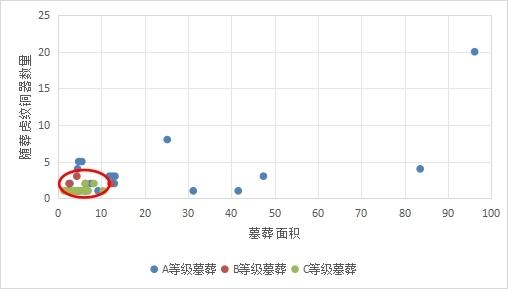

晚期巴蜀文化虎纹青铜器发现集中在成都平原和重庆地区,湖南、湖北以及陕西等地也有少量发现。其中,四川广元昭化县宝轮院及巴县冬笋坝、犍为、绵竹、峨眉、荣经、郸县、大邑、新都、成都等地大量出土有虎纹饰的巴蜀青铜器[6]。据统计,巴蜀文化青铜兵器上,虎纹有30多种,多施于剑身基部,矛骹部,戈援本部[7]。我们对川渝地区晚期巴蜀文化墓葬进行了梳理,总共梳理墓葬719座,其中正式发掘有虎纹青铜器随葬的墓葬有59座,占比8.21%。

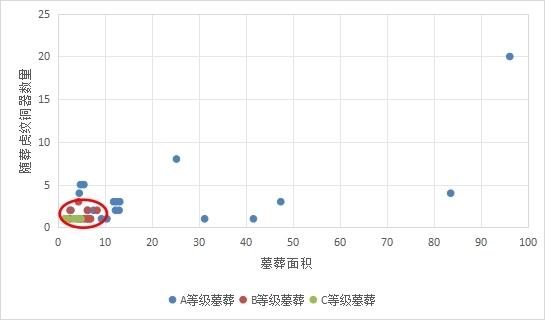

图一 晚期巴蜀文化墓葬随葬虎纹铜器

(二)晚期巴蜀文化虎纹青铜器的研究现状

对于晚期巴蜀文化虎纹青铜器的研究主要涉及到图腾、虎神、族属、文字以及制作工艺等几个方面,主要以图腾说和虎神说为多。此外,还有少量研究涉及到晚期巴蜀铜器上其他纹饰的研究和讨论。在图腾方面,主要有三种观点,第一种,虎纹是巴人的图腾[8];第二种观点,虎纹和巴蜀都有关系,是巴蜀民族融合的基础[9];第三种观点,巴蜀两地虎形图像形态不一样,讨论虎形图形渊源与文化传播问题[10]。在虎神信仰方面,主要观点是在春秋战国时期,战争频发,虎神信仰与当时的战争需要有很大关系[11]。在族属方面,杨勇提出虎纹戈是巴戈,属于巴文化的组成部分[12]。在文字方面,陈宗祥提出虎纹、手心纹这一类符号也还可能有文字的意义[13]。在制作工艺研究方面,主要是姚智辉和曾中懋等做过研究讨论[14]。

三、虎纹青铜器与墓葬等级分析与讨论

一般来说,商周时期墓葬的随葬品数量,尤其是铜器、墓葬规模与墓葬等级大体呈正相关关系。近藤晴香对于铜器制造粗精评分评判体系[15]的方法值得借鉴。我们按照墓葬面积(即墓坑的大小,面积为定量计算,墓葬长宽取最大值)、随葬品的数量及综合墓葬面积和随葬铜器数量进行3种墓葬等级划分,大致把这些墓葬分为三个等级,从高到低分别为A、B和C(详见下文说明)。当然,不可避免的情况是一些墓群,往往把墓葬的随葬品整合起来叙述,并且只例举了典型的随葬品。因此,我们统计的时候,仅能依据简报或报告的叙述做统计,存在部分疏漏。特殊的情况,如墓葬面积较大,随葬品数量较少或随葬品数量较多,墓葬残损、面积较小或缺失墓葬面积信息的,可以依据随葬品数量及墓葬面积进行综合权重划分。

(一)按墓葬面积划分

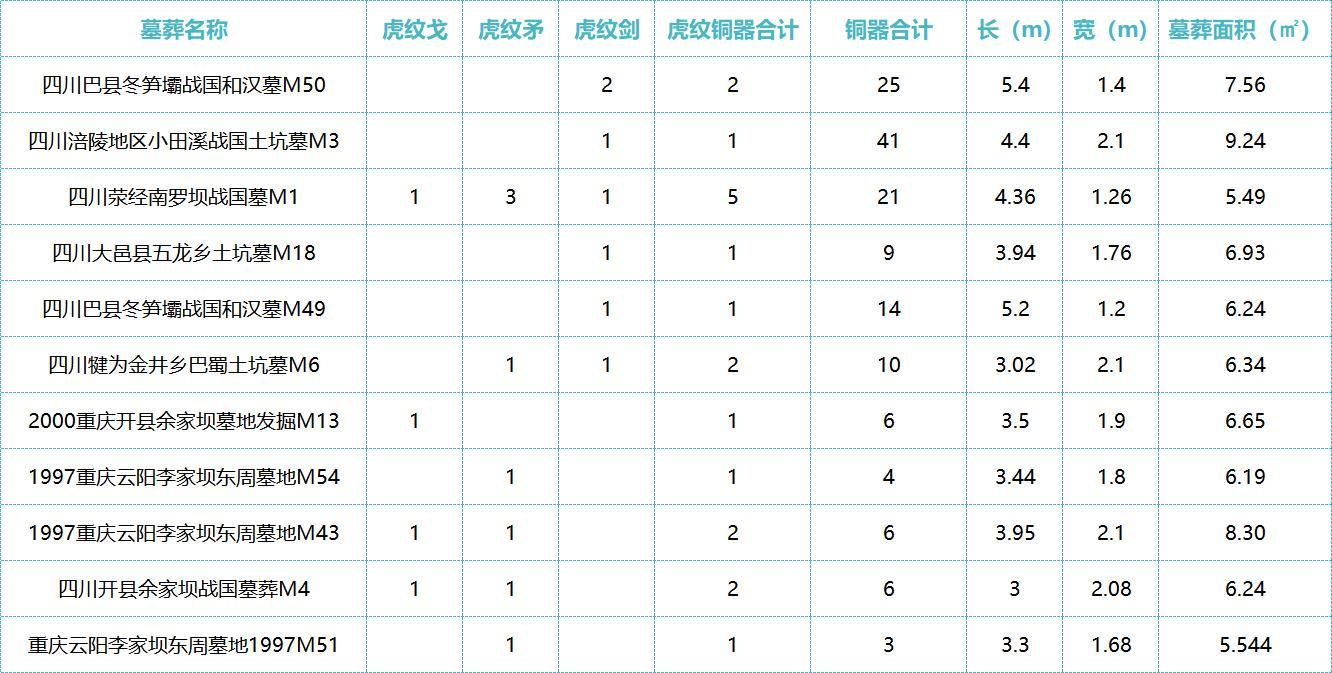

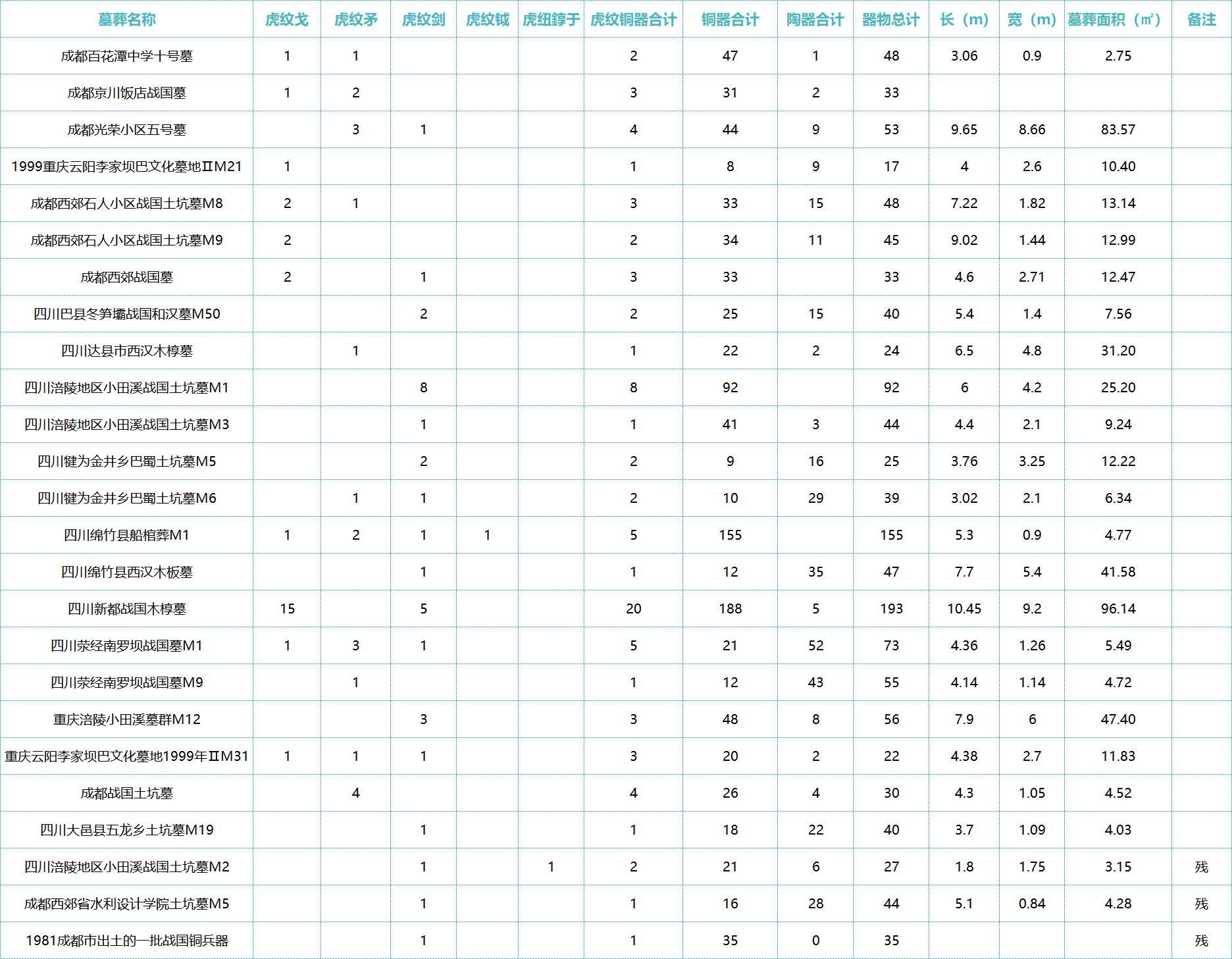

有墓葬面积信息的墓葬共计37座,墓葬面积范围在1.92~96.14平方米。综合既往的关于墓葬等级划分的情况[16],我们认为可把墓葬面积10平方米及以上的划分为A等级墓葬,墓葬面积在5平方米以上,小于10平方米的划分为B等级墓葬,面积小于5平方米的划分为C等级墓葬(表一~表三)。

我们以墓葬面积划分出A、B、C三个等级的墓葬,A等级墓葬12座,B等级墓葬11座,C等级墓葬14座,分别占比为32%、30%和38%,等级情况为A>B>C。A等级墓葬随葬的虎纹铜器有虎纹戈23件、虎纹矛6件、虎纹剑22件,合计51件,平均每座墓随葬虎纹铜器4.25件;B等级墓葬随葬的虎纹铜器有虎纹戈4件、虎纹矛8件、虎纹剑7件,合计19件,平均每座墓随葬虎纹铜器1.73件;C等级随葬虎纹铜器有虎纹戈5件、虎纹矛10件、虎纹剑6件,合计21件,平均每座墓随葬虎纹铜器1.5件。可以发现在随葬有虎纹铜器的墓葬中,墓葬等级越高,平均随葬的虎纹铜器越多,特别是最高等级的A等级墓葬,体现非常明显,但在B和C等级的墓葬中差异不明显。在墓葬等级与随葬虎纹铜器数量关系散点图中我们也可以很明显看到红圈内的B和C相关关系较强,没有很好的表现出墓葬面积和随葬虎纹铜器数量的变化关系,而A等级墓葬则较为明显的表现出墓葬面积与随葬虎纹铜器数量的关系(图二)。另外,我们注意到按照单一墓葬面积大小划分墓葬等级可能会有一些错误,比如成都百花潭中学十号墓,为船棺墓,出土有49件铜器,1件陶器,铜器中有铜壶、铜鼎、铜甑和大铜鍪等[17],显然应该划分为A等级墓葬,仅凭墓葬面积划分为C等级墓葬明显不对。

表一 A等级墓葬统计表

表二 B等级墓葬统计表

表三 C等级墓葬统计表

图二 墓葬等级与随葬虎纹铜器数量关系散点图

(二)按随葬品铜器的数量划分

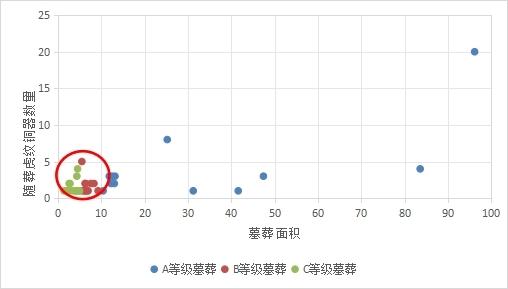

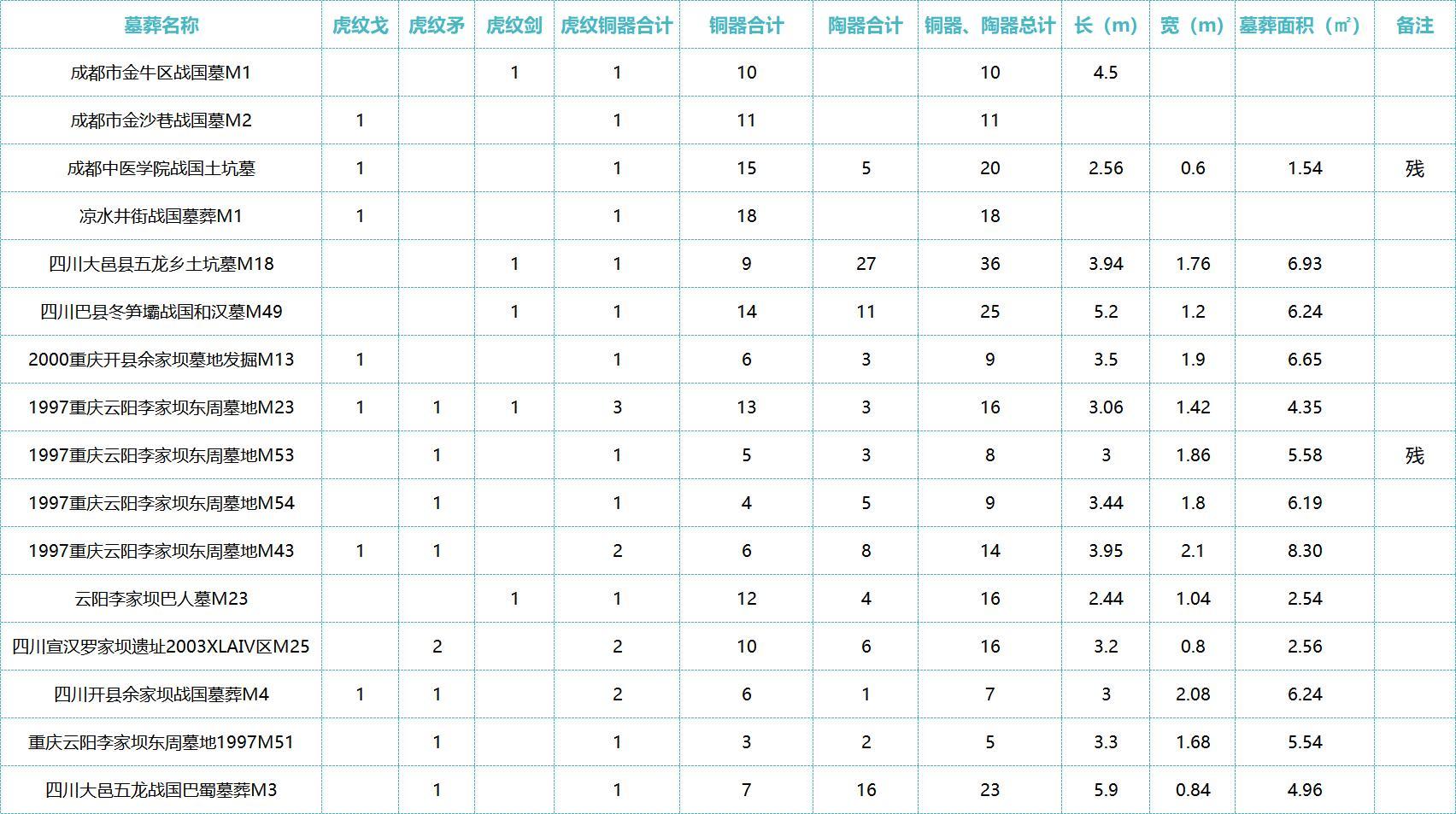

有随葬品的墓葬共计59座,随葬铜器数量在1~208件。既往众多的发掘和研究表明,晚期巴蜀文化墓葬等级越高,随葬铜器越多,特别是青铜礼器和青铜兵器。我们认为可把随葬青铜器20件及以上的墓葬划分为A等级墓葬,随葬青铜器在10件及以上20件以下的划分为B等级墓葬,随葬青铜器在10件以下的划分为C等级墓葬(表四~表六)。

我们以随葬铜器的数量为依据划分出A、B、C三个等级的墓葬,A等级墓葬19座,B等级墓葬13座,C等级墓葬27座,分别占比为32%、22%和46%,等级情况为A>B>C。A等级墓葬随葬的虎纹铜器有虎纹戈26件、虎纹矛18件、虎纹剑27件、虎纹钺1件、虎纽錞于1件,合计73件,平均每座墓随葬虎纹铜器3.84件。B等级墓葬随葬的虎纹铜器有虎纹戈4件、虎纹矛5件、虎纹剑9件,合计18件,平均每座墓随葬虎纹铜器1.38件。C等级墓葬随葬的虎纹铜器有虎纹戈11件、虎纹矛12件、虎纹剑13件,合计36件,平均每座墓随葬虎纹铜器1.33件。据此,我们可以看到A等级墓葬每座平均随葬虎纹铜器的数量大概是B或C等级墓葬每座墓葬随葬虎纹铜器的3倍,B和C等级墓葬虎纹铜器随葬的平均数量没有较大的差异。这一结论也可以很明显从墓葬等级与随葬虎纹铜器数量关系散点图看出(图三)。但是,单一的依据出土铜器的数量来划分墓葬等级,也会出现有一些不准确的地方,如四川犍为金井乡巴蜀土坑墓,M5墓葬面积12.22平方米,有腰坑,随葬器物中较多的铜兵器和铜容器,还有玉管1件;M6虽然墓葬面积只有6.34,但其随葬器物较多,除铜器外还有随葬陶器29件,且随葬有4件铜印章,划分为B等级墓葬显然不够准确[18]。

表四 A等级墓葬统计表

表五 B等级墓葬统计表

表六 C等级墓葬统计表

图三 墓葬等级与随葬虎纹铜器数量关系散点图

(三)综合墓葬面积和随葬铜器数量划分

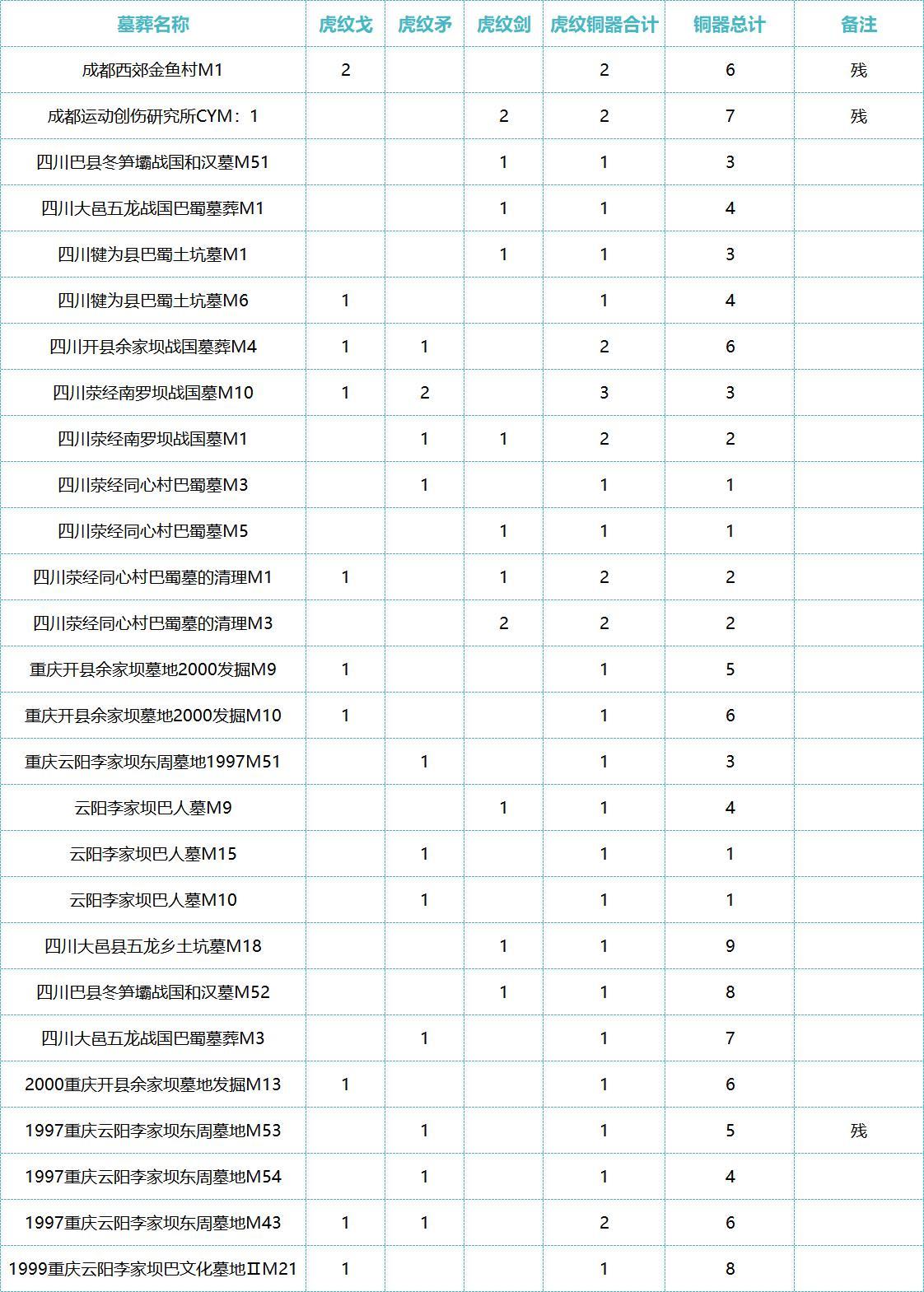

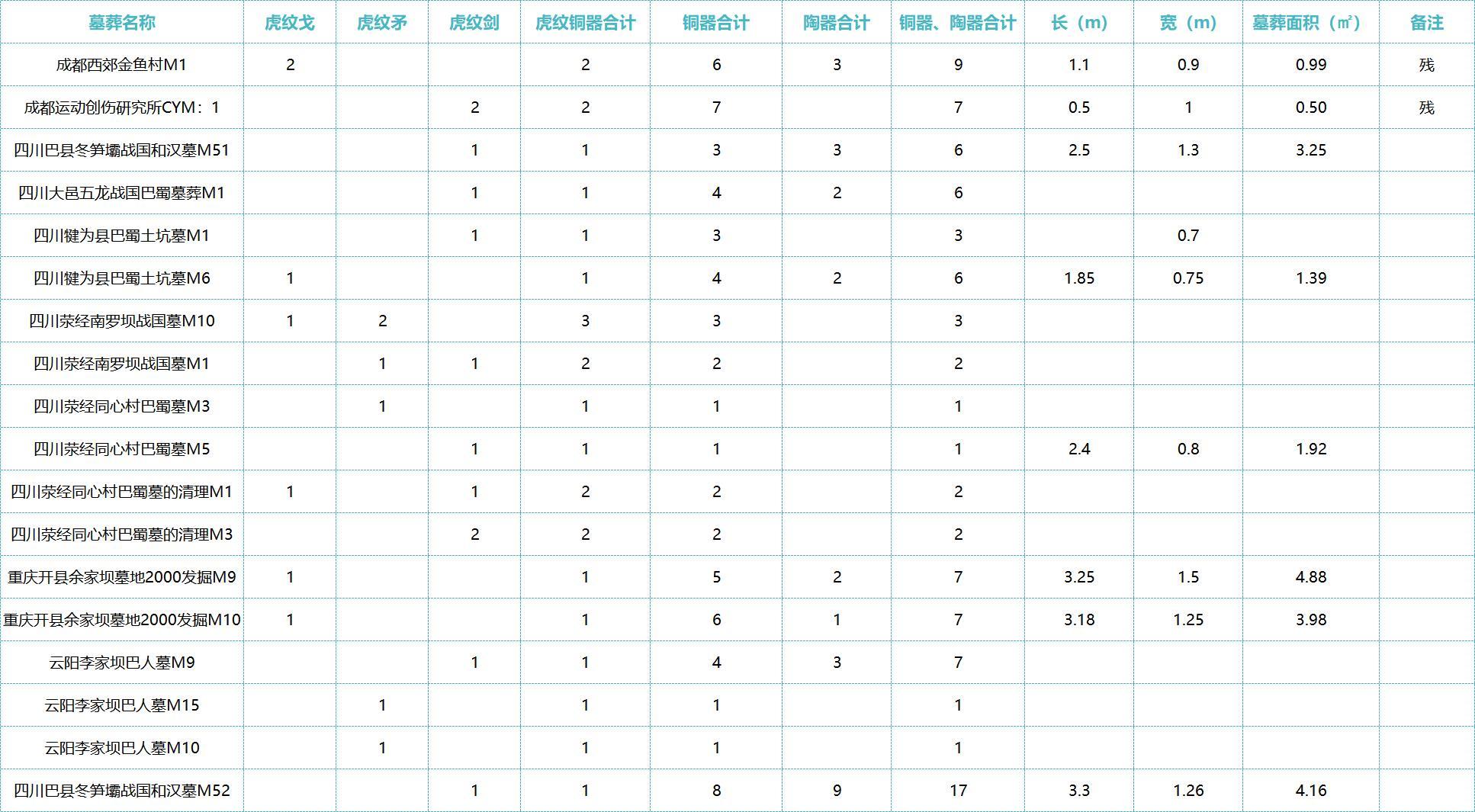

综合墓葬面积和随葬品数量进行墓葬等级划分,可纳入统计的墓葬共计59座。A等级墓葬,满足以下三个条件中任何一个即可,墓葬面积10平方米以上、随葬品铜器在20件及以上或随葬铜器和陶器总数的在40件及以上。B等级墓葬,满足以下三个条件中任何一个即可,墓葬面积在5平方米及以上且小于10平方米、随葬铜器数量在10件及以上且小于20件或铜器和陶器总数在20件及以上且小于40件。C等级墓葬,墓葬面积5平方米以下、随葬铜器数量在10件以下或铜器和陶器总数在20件以下。

我们依据上述的标准划分出A等级墓葬25座,B等级墓葬16座,C等级墓葬18座,占比分别为42%、27%和31%,等级情况为A>B>C。A等级墓葬随葬虎纹戈27件、虎纹矛20件、虎纹剑32件、虎纹钺1件、虎纽錞于1件,合计81件,每座墓葬平均随葬虎纹铜器3.24件。B等级墓葬随葬虎纹戈7件、虎纹矛9件,虎纹剑5件,合计21件,每座墓葬平均随葬虎纹铜器1.31件。C等级墓葬随葬虎纹戈7件、虎纹矛6件、虎纹剑12件,合计25件,每座墓葬平均随葬虎纹铜器1.39件。据此,我们可以发现随葬虎纹铜器的墓葬,A等级墓葬平均随葬虎纹铜器数量是B或C等级墓葬的2倍左右,B和C等级墓葬平均随葬虎纹铜器情况基本相同,通过墓葬等级与随葬虎纹铜器的散点图可以更明显体现出。

表七 A等级墓葬统计表

表八 B等级墓葬统计表

表九 C等级墓葬统计表

图四 墓葬等级与虎纹铜器数量关系散点图

四、结语

通过对晚期巴蜀文化随葬虎纹铜器的墓葬按照墓葬面积、随葬铜器(或陶器)数量及综合墓葬面积和随葬品进行墓葬等级划分,讨论了随葬有虎纹铜器的墓葬是否与随葬虎纹铜器数量呈现一定的关系。从三个角度来进行了分析,都发现A等级墓葬随葬虎纹铜器较B和C等级较多,每座墓葬平均随葬虎纹铜器的数量是B或C等级墓葬的2~3倍。通过墓葬面积和随葬青铜器数量进行墓葬等级划分,发现B等级墓葬每座墓葬平均随葬虎纹铜器数量都略大于C等级墓葬,但相差不大;通过综合墓葬面积与随葬器物进行墓葬等级划分,发现C等级墓葬每座墓平均随葬虎纹青铜器的数量略大于B等级墓葬,但也相差不大。整体来说,我们发现墓葬等级划分第三种方式可能更为准确一些。当然,晚期巴蜀文化墓葬中随葬虎纹青铜器主要以虎纹兵器戈、矛和剑为主,零星有虎纹钺,虎纹铜器数量多为1~4件,以1件或2件为主,数量在5件及以上的墓葬均为A等级墓葬,但在组合上由于虎纹铜器数量较少的缘故并没有明显的等级特点。

另外,我们统计了晚期巴蜀文化墓葬719座,随葬铜器8061件,陶器4652件,平均每座墓葬随葬铜器11.21件,随葬陶器6.47件。与之相比,我们统计的随葬有虎纹铜器的墓葬共计59座,随葬铜器1213件,陶器436件,平均每座墓葬随葬铜器20.56件,随葬陶器7.39件。明显随葬虎纹铜器的晚期巴蜀文化墓葬平均每座墓随葬铜器数量远超同期巴蜀文化墓葬平均每座墓随葬铜器水平,随葬陶器数量也略多于同期巴蜀文化墓葬平均随葬陶器水平。据此,我们认为虎纹青铜器可能是晚期巴蜀文化墓葬等级的表征之一。我们的讨论是比较粗线条的,还有一些值得关注的问题,比如李冬楠提出的虎纹戈是较高等级的墓葬才能使用的一种兵器[19],黎海超提出的随葬铜器中的拼凑品等[20],以及墓葬葬式、葬具等这些也是在讨论墓葬等级时候需要关注的。墓葬等级的量化研究有重要的意义,后续我们希望参考学习关于墓葬等级的量化分析已有相关研究[21],继续开展对于晚期巴蜀文化墓葬等级的研究工作。

注释:

[1] 刘琳:《华阳国志校注》,巴蜀书社,1984年,第6页。

[2] 刘琳:《华阳国志校注》,巴蜀书社,1984年,第89页。

[3] a.卫聚贤:《巴蜀文化》,《说文月刊》,1941年第3卷第4期;b.逊时.四川博物馆编:《四川船棺葬发掘报告》,《考古》,1961年第7期;c.中国大百科全书总编辑委员会:考古学编辑委员会:《中国大百科全书·考古学》,北京:中国大百科全书出版社,1986:29-30,“巴蜀文化”词条;d.佟柱臣:《巴与蜀考古文化对象的考察》,《南方民族考古》(第二辑),成都:四川科学技术出版社,1990年;e.宋治民:《试论蜀文化和巴文化》,《考古学报》,1999年第2期;f.张勋燎:《古代巴人的起源及其与蜀人、僚人的关系》,《南方民族考古》(第一辑),成都:四川大学出版社,1987年;g.傅征:《关于“巴蜀文化”的命名》,《文史杂志》,1993年第6期;;h.冉宏林:《试论“巴蜀青铜器”的族属》,《四川文物》2018年第1期;i.赵殿增:《巴蜀文化的考古学分期》,《考古学会第四次年会论文集》,文物出版社。

[4] 洪梅:《战国秦汉巴蜀墓葬及相关问题研究》,2001级吉林大学硕士学位论文。

[5] a.霍巍、黄伟:《试论无胡蜀式戈的几个问题》,《考古》1989 年第3 期;b.卢连成、胡智生:《宝鸡茹家庄、竹园沟墓地出土兵器的初步研究一兼论蜀式兵器的渊源和发展》,《考古与文物》1983年第5期;c.李学勤:《论新都出土的蜀国青铜器》,《文物》1982年第1期,38-43页;d.童恩正:《我国西南地区青铜戈的研究》,《考古学报》1979 年第4 期;e.童恩正:《我国西南地区青铜剑研究》,《考古学报》1977 年第2 期;f.江章华:《巴蜀柳叶形剑研究》,《考古》1996年第9期;g.井中伟:《川渝地区出土铜戈及相关问题研究》,《边疆考古研究》(第5 辑),科学出版社,2007年;h.杨勇:《论巴蜀文化虎纹戈的类型和族属》,《四川文物》2003 年第2 期;i.代丽鹃:《晚期巴蜀文化兵器装饰性动物图像分析》,四川大学硕士学位论文,2007年。

[6] 杨甫旺:《古代巴蜀的虎崇拜》,《四川文物》,1994年第1期。

[7] 侈柱臣:《巴蜀考古文化对象的考察》,载《南方民族考古》第二辑。转引自,杨甫旺:《古代巴蜀的虎崇拜》,《四川文物》,1994年第1期。

[8] a.张璇:《先秦巴人崇虎风尚及其演变》,《三峡文化研究》2004年第5期;b.伦玉敏、黄浩:《土家族白虎崇拜与汉族虎信仰之关系溯考》,《青海民族大学学报(社会科学版)》2004年第4期;c.朱世学:《巴式青铜器虎形纹饰的发现与讨论》,《重庆三峡学院学报》2014年第3期;d.李军:《巴蜀青铜器虎纹饰的文化功能论析》,《西南农业大学学报(社会科学版)》2011年第1期;e.杨华:《巴族崇“虎”考》,《华夏考古》1997年第12期。

[9] a.杨甫旺:《古代巴蜀的虎崇拜》,《四川文物》,1994年第1期;b.李绍明:《三星堆出土的虎形牌饰—兼论巴蜀虎形器物》,《西南民族大学学报(人文社科版)》2008年第3期。

[10] a.刘弘:《巴虎与开明兽》,《四川文物》1988年第8期;b.吴怡:《试析巴蜀青铜器上的虎图像》,《四川文物》1991年第3期。

[11] a.刘渝:《巴蜀文化青铜兵器的虎图形初步研究》,四川大学硕士论文,2004年;b.刘渝:《巴蜀兵器虎图形性质新说》,《重庆工学院学报(社会科学版)》2007年第8期;c.杨小刚、金普军:《巴蜀青铜兵器虎纹与巴人崇虎内涵探析》,《重庆工学院学报(社会科学版)》2013年第11期。

[12] 杨勇:《论巴蜀文化虎纹戈的类型和族属》,《四川文物》2003年第4期。

[13] 陈宗祥:《巴蜀青铜器“手心纹”试解》,《贵州民族研究》1983年第4期。

[14] a.姚智辉:《巴蜀青铜器工艺研究综述》,《四川文物》2004年第6期;b.姚智辉、孙淑云等:《巴蜀青铜兵器表面“虎斑纹”的考察、分析与研究》,《文物》2007年第2期;c.姚智辉、孙淑云等:《战国巴蜀兵器表面斑纹工艺研究》,《中国机械工程学会机械史分会会议论文集》,2005年11月;d.曾中懋:《巴蜀式青铜剑虎斑纹的铸造工艺》,《四川文物》1993年第10期;e.亚历山大·科索拉波茨等:《中国古代巴蜀式青铜剑上的虎斑纹装饰—古代锡汞齐的证据》,《四川文物》1999年第10期。

[15] 近藤晴香:《鱼(弓鱼)国铜器生产体系研究》,《古代文明》(第9卷),26—54页,文物出版社,2013年。

[16] 范晓佩:《晚期巴蜀文化墓葬中兵器随葬制度的研究》,吉林大学硕士学位论文,2009年。

[17] 四川省博物馆:《成都百花潭中学十号墓发掘记》,《文物》1976年第3期。

[18] 四川省文物管理委员会:《四川犍为金井乡巴蜀土坑墓清理简报》,《文物》1990年第5期。

[19] 李冬楠:《晚期巴蜀文化出土兵器研究》,吉林大学硕士学位论文,2004年。

[20] 黎海超:《成都金沙遗址星河路地点东周墓葬铜兵器的生产问题》,《考古》2018年第7期。

[21] 彭鹏:《墓葬等级分析中一种量化方法的思考—以大甸子墓地为例》,《边疆考古研究》2011年00期。

执笔:卢林明

重庆考古

重庆考古