关于陕北汉代画像石墓墓门及其图像的研究,目前多见于后者,包括对墓门上各类图像题材、意义及分期的研究[1];也有学者对墓门的整体图像配置作了分类及分期探讨[2];而对整个墓门及其图像程序整体所想要表达的内涵似乎少有讨论。笔者认为汉代陕北地区画像石墓区别于山东、河南、四川等地区画像石墓的独特之处在于两点:一是图像主要集中在墓门,且内容丰富,遵循一定的配置规律;二是墓门与墓室之间以甬道相连,而甬道内却不见图像,因此虽墓室内不乏图像的存在,但其与墓门间的联系似乎有意被甬道的空白所断开,成为相对独立的两部分。如果说其他地区关于天界、人间图像主题的区别是以纵向空间为依据的,那么陕北地区则是以横向空间的不同来加以区分,即墓室空间内更多地是代表墓主的日常生活场景,而墓门不仅是当时的“天门”意象的表达,其上的图像也是“天门”、昆仑及天界情境的具体描述。因此,将陕北地区汉画像石墓的墓门及整体图像作为独立部分,对其程序及其内涵意义作具体的探讨和研究是有一定必要的,以下便试着围绕该主题展开论述。

一、墓门分类

陕北地区的汉代画像石墓墓门材料十分丰富,根据墓门门框结构的不同可将其分为单栏和双栏两大类。

(一)双栏

双栏即指门框上的图像明确分为内栏和外栏两部分。此类门框又可根据其外栏装饰主题的不同分为两小类:

1.门框外栏顶部两端大多饰日月纹,其余部分饰藤蔓纹,藤蔓纹间填充神兽类图案

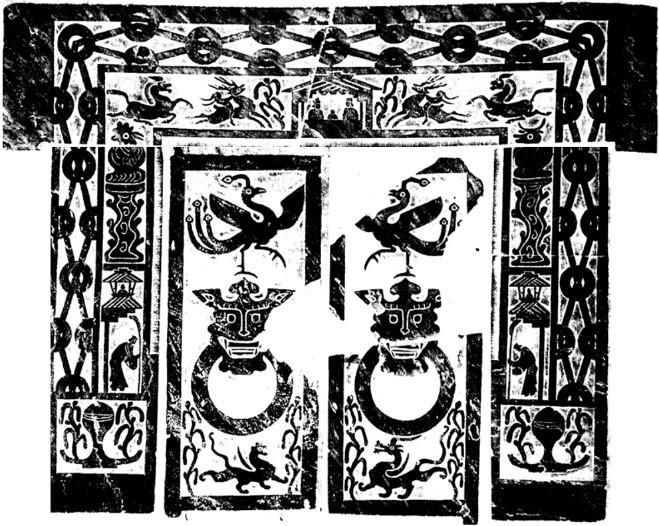

此类墓门可以党家沟墓为代表,除门框外栏图像外(日月纹或为简省),墓门图像内容及布局还可分为五部分:门扉上主要是朱雀、铺首衔环、青龙、白虎、嘉禾;门框内栏横额上为双层楼阁、人物、仙禽神兽、带羽仙人等,根据围绕在双层楼阁外的九尾狐、玉兔、蟾蜍、金乌等形象,可判断其内端坐的两位带羽仙人应为西王母与东王公;内栏上部为植物茎状立柱所支撑的平台,其上端坐鸡首人身和牛首人身形象;内栏下部为门阙及门吏;门框底部为博山炉,两侧带有嘉禾(图一)。神木大保当M16[3]、黄家塔M9[4]、延家岔M2[5]等墓墓门也同属此类。

图一 米脂党家沟墓·墓门

(采自李林、康兰英、赵力光:《陕北汉代画像石》,陕西人民出版社,1995年,第25页。)

2. 门框外栏仅饰联璧纹

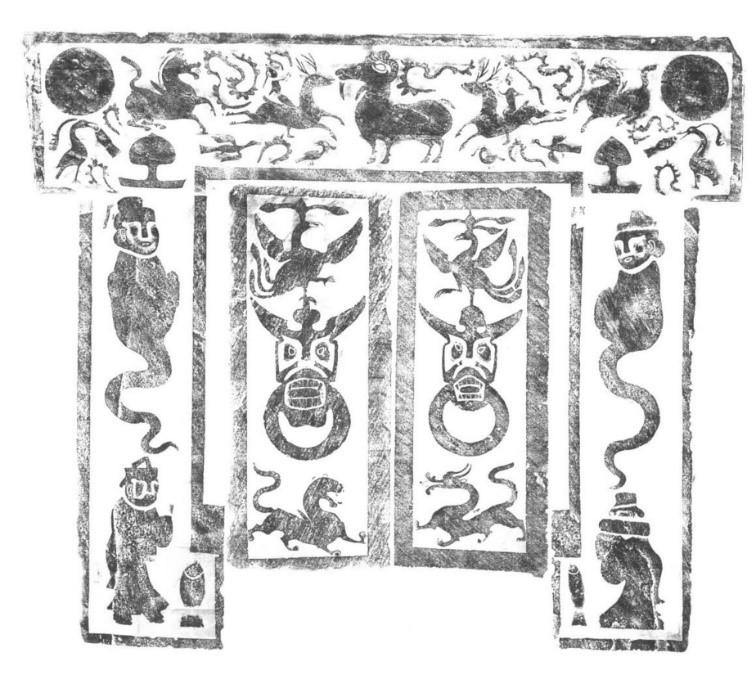

此类墓门可以神木大保当M20为代表,除门框外栏的图像装饰主题与第一小类墓门不相同外,其余部分的图像及布局特点基本大同小异。其中,位于横额中部的楼阁内端坐有三位人物形象,其周围虽未有明确可判断其身份的标识,但根据楼阁两侧的神兽及身骑神兽的带羽仙人所营造出来的天界意境,及结合党家沟墓横额中部此处的图像内容推测,其左右二人或为西王母、东王公,中间一人身份暂不明确(图二)。除此外,绥德田鲂墓[6]、米脂官庄M3[7]等墓亦属于此类。

图二 神木大保当M20·墓门

(采自陕北省考古研究院、榆林市文管办:《神木大保当—汉代城址与墓葬考古报告》,科学出版社,2001年,第96页。)

(二)单栏

单栏即指门框上的图像未作明确分栏。

此类墓门可以张家砭汉墓为代表,其内容和布局可分为三部分:两扇门扉上部及中部分别为朱雀及铺首衔环,下部左侧白虎,右侧青龙;左右两侧立柱上部为二人首蛇身形象,其手中未持伏羲女娲所持之“规”、“矩”,因此其应是与日月相关的“日神”和“月神”,其下部为二门吏,手中持物;墓门横额图像与立柱图像似以博山炉为界,横额左右两端分别为日轮和月轮,其内分别刻有三足乌和蟾蜍,其余部分皆为仙禽神兽,有羊、麒麟、仙鹤、仙草等,亦有带羽仙人骑鹿图(图三)。总的来说,此类墓门的图像内容和布局都较为简单,不见后期常见的西王母、东王公及兽首人身类图像。除张家砭汉墓外,刘家湾汉墓、裴家峁汉墓等亦属于此类,总体数量目前发现相对较少。

图三 张家砭汉墓·墓门

(采自李贵龙、王建勤:《绥德汉代画像石》,陕西人民出版社,2011年,第27页。)

综上所述,三类墓门门框结构及其上的图像装饰主题或有所差别,但就整体的图像内容及布局来说,都具有程式化、格套化的特点:内容上以东王公、西王母,四神,门吏,各类仙禽神兽及装饰纹为主;布局上东王公、西王母通常位于墓门横额,四神位于墓门门扉下部或有外栏墓门的外栏底部;门吏位于内栏或外栏底部;仙禽神兽类多在东王公、西王母周围;装饰纹饰于墓门外栏。

二、图像内涵及功能

1.墓门

通过以上对陕北地区不同类别墓门图像材料的简略梳理,我们基本可以了解其图像程序及布局特点。那么,为什么说墓门即是当时“天门”意向的表达?这或许需要将其与可明确认为是“天门”的相关图像联系起来。目前,墓葬中有明确“天门”二字题刻的例子最早见于河南新郑的一座汉墓画像砖上,其年代约在西汉晚期至东汉早期[8];其余多出土于四川、重庆地区东汉晚期的墓葬中,例如四川简阳鬼头山[9]、长宁七个洞崖墓[10]画像石上即有“天门”题刻出现,周围的图像包括双阙、西王母、神兽 、玉璧、白虎等元素;此外,比较典型的是一类鎏金铜牌饰,其上描绘了一幅题有“天门”二字的双阙、西王母居中、“四灵”力士守护、鸟狗双龙相伴、玉璧高悬、灵草繁茂、祥云缭绕的天国胜景[11]。不难发现,陕北汉画像石墓墓门的图像构成元素与前述“天门”及周围场景是非常相似的,且由于陕北画像石墓墓门图像的制作空间更大,因此相比前者来说其图像内容不仅更加丰富,在图像程序及布局上也更加具有层次感和空间感。但要确认其表达的就是“天门”及天界的情境,还需进一步对墓门图像作出说明。

2.门吏、悬圃及西王母、东王公

在米脂党家沟墓和神木大保当M20墓门内栏图像中,其两侧下部的图像为一门吏立于阙楼之下或旁边,手中持物呈恭迎状。据《淮南鸿烈集解·天文训》记载:“天阿(门)者,群神之阙也”,高诱注云:“阙,犹门也”。[12]结合四川、重庆地区所出鎏金铜牌饰“天门”二字题刻两侧的双阙来看,此处的双阙应即 “天门”所在,为通向天界的第一层门户;而“天门”旁的门吏应为“大司”,为天吏之一,职责为迎接升天的来客(在四川简阳鬼头山出土的一具石棺中,在题刻有“天门”双阙的下方,有一人拱手肃立作迎谒状,阙右侧题刻有疑似“大司”二字)[13]。内栏上部均为端坐的牛首人身像和鸡首人身像,关于二者所坐的植物茎状支撑起的平台已有学者作过考证,认为其为《淮南子·地形训》中所描述的“悬圃”,为昆仑山山体的最高处[14]。在米脂党家沟墓牛首人身像的上方还有一拉弓欲射的人物形象,与米脂官庄M2墓门上立于“悬圃”之上的持箭人物形象别无二致,均应表现的是后羿于昆仑山之上射鸟的场景[15]。因此,内栏上部所表现的应是昆仑山的场景。栏横额部分的西王母和东王公不仅处于整个墓门的正中,也位于前述昆仑山的“悬圃”和象征“天门”的阙楼之上,这不由得使我们想到《淮南子·地形训》中的记载:“昆仑之丘,或上倍之,是谓凉风之山,登之而不死。或上倍之,是谓悬圃,登之乃灵,能使风雨。或上倍之,乃维上天,登之乃神,是谓太帝之居”[16]。据该条文献可知在昆仑之上即为天界,而太帝或为天界的主神,如长沙马王堆一号汉墓中所出土帛画的最上端的人物形象即为天界的“太一”[17],但同时,四川、重庆地区所出的鎏金铜牌饰在“天门”正中央刻画的人物并非“太帝”或“太一”,而为典型的戴胜西王母形象。这说明天界的主神或并非完全同于文献记载,应有地域或时代上的差异。综上所述,此类墓门的门框内栏由下至上分别表达是“天门”、“昆仑”和天界的场景,包含了墓主升天成仙过程中不同的层次。在部分墓门中,门框内栏中央或是车马出行或是乐舞百戏等,西王母、东王公则位于门框内栏左右两侧上部的“悬圃”之上,这或许说明在当时的情况下,西王母、东王公还未成为天界的主神,而天界意象则借车马出行以迎接墓主人或以乐舞等庆祝墓主升天成仙的各类形式表达出来。

3.四神、博山炉

二者墓门门扉上的图像基本一致:朱雀、青龙、白虎为传统的“四神”内容,与墓主人升天成仙信仰有关。门框两侧底部各有一博山炉图案,关于博山炉的内涵,有学者曾作过专门的考证:“博山炉是专门用于象征汉代现价思想中仙山的器物……考镜‘博山炉’之博,有三个主要义项或文化隐喻:极目远观之博望、泰山和博弈。此三者均与现任、仙山或仙家世界相联系,是汉代作为‘登天’、‘致仙’、或‘成仙’的象征”[18]。因此此处的博山炉图案亦应是表达了当时人们对登天成仙的向往之情。部分墓葬此处以玄武代替博山炉,与门扉上的青龙、白虎、朱雀相呼应。总的说来,门扉与两侧底部的图像是有有关升天成仙信仰各种元素的集合。

4.联璧纹、藤蔓纹及日月纹

二者的不同之处在于其门框外栏部分。如果说门框内栏的图像是“天门”、昆仑及天界情境的准确描绘,那么门框外栏的图像装饰即是整个“天门”意境的渲染。在神木大保当M20中,其门框外栏为联璧纹,根据《三辅黄图·汉宫》的记载:“宫之正门曰阊阖,高二十五丈,亦曰璧门,左凤阙高二十五丈。”[19],可知“璧门”又名“阊阖”,又据《淮南子·原道训》高诱注:“阊阖,始升天之门也。”[20],可知“阊阖”也是“升天之门”。由此关系可推断“璧门”亦即 “升天之门”。“璧门”,顾名思义,即以璧所装饰的门,门框外栏饰以联璧纹,或是受此观念影响所致。米脂党家沟墓门框外栏为藤蔓纹,其间饰带羽仙人、仙禽神兽等,但由于装饰空间不足或其它原因,外栏横额的两端简省了此类墓门中常见的日月纹装饰,但我们仍可参照同属此类墓门的其它墓例,如延家岔M2的墓门(图四),其外栏横额的两端便保留了日月纹,据《山海经·大荒西经》记载:“大荒之中,有山名曰日月山,天枢也。吴姬天门,日月所入。”[21],可见,日、月亦出现于“天门”的意境之中,结合藤蔓纹间的仙人、仙禽、神兽等图案,我们有理由认为米脂党家沟墓门框外栏的整体表达亦应与“天门”有所关联。此外,在米脂官庄M3的门框外栏中还同时出现了日月纹与联璧纹(图五)。因此,基本可以确认无论是墓门门框外栏中的联璧纹还是日月纹,其所表达的意境皆与“天门”相关,而之所以出现两种不同风格的装饰,或与地方风俗或个人选择有关。

图四 延家岔M2·墓门

(采自李贵龙、王建勤:《绥德汉代画像石》,陕西人民出版社,2011年,第70-71页)

图五 米脂官庄M3·墓门

(采自李林、康兰英、赵力光:《陕北汉代画像石》,陕西人民出版社,1995年,第15页。)

5.日神、月神

相比上述米脂党家沟墓和神木大保当M20,张家砭汉墓墓门上的图像显得简单很多,但其图像主题亦与“天门”和“天界”相关:门框横额左右端的日月纹、门框两侧的的日神、月神及门吏均与“天门”相关,横额中部的仙禽神兽描绘的或是天界的场景。门扉的朱雀、青龙、白虎等亦与升天成仙的信仰相关。该类墓门虽没有明确纪年,但应是该区域内较早出现的形式。

6.小结

综上,陕北地区汉画像石墓墓门图像上的联璧纹、日月纹等应是在“天门”观念影响下产生的相关元素;朱雀、青龙、白虎,玄武及博山炉均与当时的升天成仙信仰相关;门阙、门吏分别象征“天门”、“天吏”;“悬圃”、兽首人身像、后羿射鸟等均为昆仑山之场景;西王母、东王公、各类仙禽神兽,车马出行、乐舞百戏皆为天界的具体情境或意象。总而言之,整个墓门的图像内容和程序表达的即是墓主人希望死后升天成仙的愿望及对美好天界情境的描绘。

三、余论

陕北汉代画像石墓结构较为单一,基本由墓门、甬道、前后室(少数带有耳室)组成。墓室内图像简单,通常仅在前室四璧的横额上(后室少有)刻有图像,主题以车马出行为多,也有少量狩猎、乐舞、建筑、宴饮类图像,多为日常生活场景的描述,其表达的或是希望墓主在其地下之幽宅中仍能享受人世间富贵生活的美好愿景;而这与墓门图像所表达的希望墓主死后灵魂进入天门,升天成仙的主题是截然不同的,这也恰好被图像空白的甬道相隔。在西晋时期,河西地区的墓葬中十分流行以画像砖砌筑的“照墙”结构:“照墙”下部的画像砖上多模印祥瑞图案;上部通常绘有一假门,假门外绘制双阙、门吏;假门上方窗扉的两侧亦各站立一牛首人身像和鸡首人身像。可见河西地区“照墙”上假门的整体构图元素与陕北汉画像石墓墓门图像是十分相近的。郑岩认为“照墙”上的假门正是汉画像中常见的“天门”,而死者的灵魂似乎正是通过此处而去往遥远的天上[22],这是十分准确的理解。也由此可知,陕北汉代画像石墓墓门所表达的通过“天门”升天成仙信仰不仅流行于本区域,其观念在西晋时期河西地区墓葬的“照墙”之上也得到了延续和发展。

注释:

[1] 高莉芬:《墓门上的女神:陕北汉画像石西王母图像及其象征考察》[J],《思想战线》,2013年第6期。叶淞:《从“永元模式”到“永和模式”——陕北汉代画像石中的西王母图像分期研究》,《考古与文物》[J],2000年第5期。姜生:《汉帝国的遗产:汉鬼考》[M],北京:科学出版社,2016年,187-204页。刘蓉:《陕北汉画像石中所见东汉民间信仰》[J],《榆林学院学报》,2019年第29卷第3期。郑红莉:《陕北汉画像石所见“鸡首人身”“牛首人身”图像辨析》[J],中国汉画学会、四川博物院编:《中国汉画学会第十二届年会论文集》,香港:中国国际文化出版社,2010年,第41—46页。叶舒宪:《牛头西王母形象解说》[J],《神话与图像》,2008年第3期。吴里银:《析陕北汉画像石中的树图像》[J],《艺术探索》,2014年8月第28卷第4期。张春新、龚佩:《陕北汉画像石中的鹿纹画像的意义》[J],《人民论坛》,2015年第33期。

[2] 《论陕北汉画像石中墓门的图像配置》[J],《装饰》,2012年第3期。董雪莹:《浅论陕北、晋西北地区汉画像石墓墓门图像》[J],《中原文物》,2017年第2期

[3] 陕西省考古研究所:《神木大保当:汉代城址与墓葬考古报告》[M],科学出版社,2001年。

[4] 李贵龙、王建勤:《绥德汉代画像石》[M],陕西人民出版社,2011年。

[5] 李贵龙、王建勤:《绥德汉代画像石》[M],陕西人民出版社,2011年。

[6] 李贵龙、王建勤:《绥德汉代画像石》[M],陕西人民出版社,2011年。

[7] 李林、康兰英、赵力光:《陕北汉代画像石》[M],陕西人民出版社,1995年。

[8] 薛文灿、刘松根编:《河南新郑汉代画像砖》[M],上海:上海书画出版社,1993年,第19页。

[9] 内江文管所、简阳县文化馆:《四川简阳县鬼头山东汉崖墓》,《文物》,1991年第3期。

[10] 四川大学考古专业七八级实习队:《四川长宁“七个洞”东汉纪年画像崖墓》,《考古与文物》,1985年第5期。

[11] 赵殿赠、袁曙光:《“天门”考——兼论四川汉画像砖(石)的组合与主题》,《四川文物》,1990年第6期。

[12] [汉]刘安:《淮南鸿烈集解》(第3卷)[C],北京:中华书局,2013年。

[13] 赵殿赠、袁曙光:《“天门”考——兼论四川汉画像砖(石)的组合与主题》[J],《四川文物》,1990年第6期。

[14] 王煜:《也论马王堆汉墓帛画——以阊阖(璧门)、天门、昆仑为中心》[J],《江汉考古》,2015年第3期。

[15] 王煜:《陕西米脂官庄汉墓射鸟画像试探——论汉代的射鸟画像》[J],《文博》,2015年第5期。

[16] [汉]刘安著,[汉]高诱注:《淮南子注》(第4卷),《诸子集成》(第7册)[C],上海:上海书店,1986年。

[17] 王煜:《汉代太一信仰的图像考古》[J],《中国社会科学》,2014年第3期。

[18] 林晓娟:《博山炉考》[J],《四川文物》,2008年第3期。

[19] 何清谷校注:《三辅黄图校注》(第2卷),陕西:三秦出版社,1995年。

[20] [汉]刘安著,[汉]高诱注:《淮南子注》(第1卷),《诸子集成》(第7册),上海:上海书店,1986年。

[21] 袁珂校注:《山海经校注》[M],上海:上海古籍出版社,1987年。

[22]郑岩:《魏晋南北朝璧画墓研究(增订版)》[M],北京,文物出版社,2016年,第140页。

图文:叶小青

重庆考古

重庆考古