思岩摩崖造像和摩崖瘗龛位于重庆市北碚区澄江镇缙云村,地处嘉陵江西南侧缙云山的相思岩壁上(图一)。2021年2月,重庆市文化遗产研究院(现重庆市文物考古研究院 )联合北碚区文物管理所,对相思岩开展考古调查和测绘,共发现1龛摩崖造像、12座摩崖瘗龛和1通摩崖碑刻。相思岩是缙云山南麓一块大面积裸露的岩体,这批摩崖造像和摩崖瘗龛就分布于相思岩下部的东西两块连于崖壁、并呈石包状的岩体上,两者相距约50米,其中西侧岩体上分布有4座摩崖瘗龛,编号为K1-K4(图二、图三);东侧岩体①上分布有1龛摩崖造像、8座摩崖瘗龛和1通摩崖碑刻,编号为K5-K14(图四、图五)。下面我们对这批摩崖造像和摩崖瘗龛进行介绍,并对摩崖造像和摩崖瘗龛的年代、性质及其与寺院的关系进行探讨。

图一 相思岩摩崖造像和摩崖瘗龛三维环境影像图

图二 K1-K4整体照

图三 K1-K4分布图

图四 K5-K14整体照

图五 K5-K14分布图

一、调查发现

(一)摩崖造像

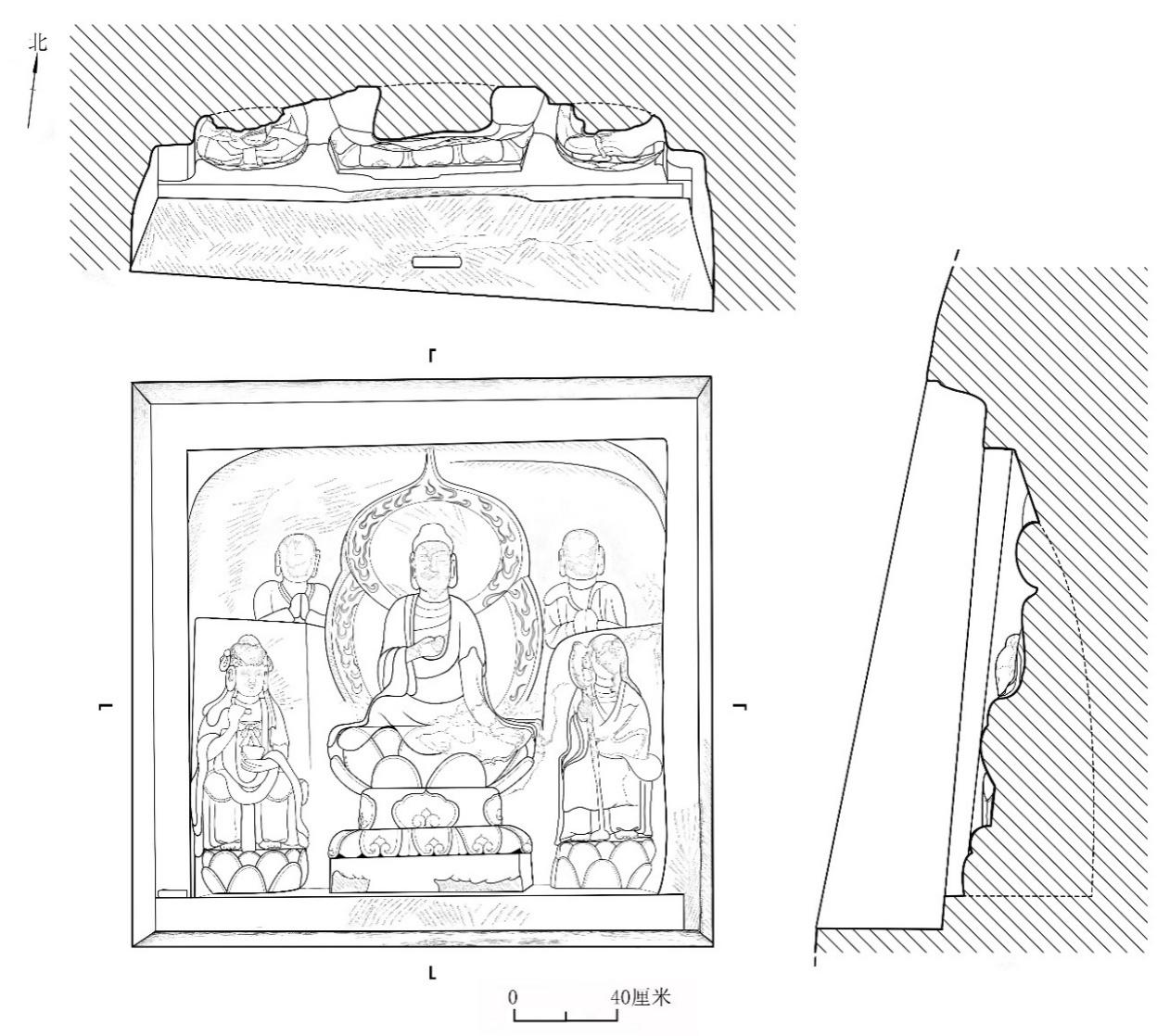

共1龛,即K13。双重方形龛,外龛是在自然崖面上向内凿进约25~50厘米后,形成一个方形平整面,再向其内开凿稍小的龛口。外龛底部有一个长条形凹槽,内龛顶部左右角各有一个三角形斜撑。外龛宽220厘米、高215厘米、深52.4厘米,内龛宽180厘米、 高171厘米、深20.4厘米。龛向为173°(图六)。

图六 K13正立面及剖视图

内龛中佛像居中,结跏趺坐于束腰仰覆莲须弥座上,仰莲台座呈长椭圆形,有三层花瓣,花瓣硕大;束腰部分饰三个壸门图像,壸门底部中央升起卷草纹;覆莲部分呈长方形,有一层花瓣,花瓣底部中央升起卷草纹;覆莲下由一个长方形基座承托。佛像有尖桃形头光和圆形身光,头光、身光的边缘均有一圈火焰纹;头部风化严重,高肉髻,面部长圆,长耳;双肩弧度平缓,内着僧祇支,外着双领下垂式袈裟,袈裟两侧悬于台面上;左臂下垂,手部风化不清,右手抬举于胸前,手部风化不清。像高76.14厘米 、台座高62.86厘米。

佛像左右两侧上部各有一个露上半身的弟子像,光头,面部已风化,着交领衣,双手合掌捧于胸前。左侧弟子像高33.86厘米、右侧弟子像高39.56厘米。

佛像左右两侧下部、弟子下方各凸出一个长方形凸面。左侧凸面上凿一菩萨像,倚坐于台座上,双脚踏于一朵仰莲上;像冠部缺失,两侧缯带垂于肩上,面部模糊不清;披帛自双肩沿胸部两侧下垂成U形,经双膝之间环绕双臂垂于腿侧;身着长裙,裙系带,带垂于双腿间,长裙贴身,两腿轮廓较清晰,膝部挂璎珞;左手捧钵于腹前,右手握杨枝举于胸前。像高82.4厘米。

右侧凸面上凿一倚坐于台座上的造像,双脚踏于仰莲上。头部较残,戴风帽,外着交领衣,内着长裙。左手覆于膝上,右手斜举禅杖,禅杖自头侧经右肩斜放,仗底触于仰莲上,仗头、仗身表面已残。像高78.6厘米。

(二)摩崖瘗龛

共12座。根据摩崖瘗龛内塔的型制不同,可分为四型。

A型:覆钵塔。共5座,根据覆钵数量的不同可分为两亚型。

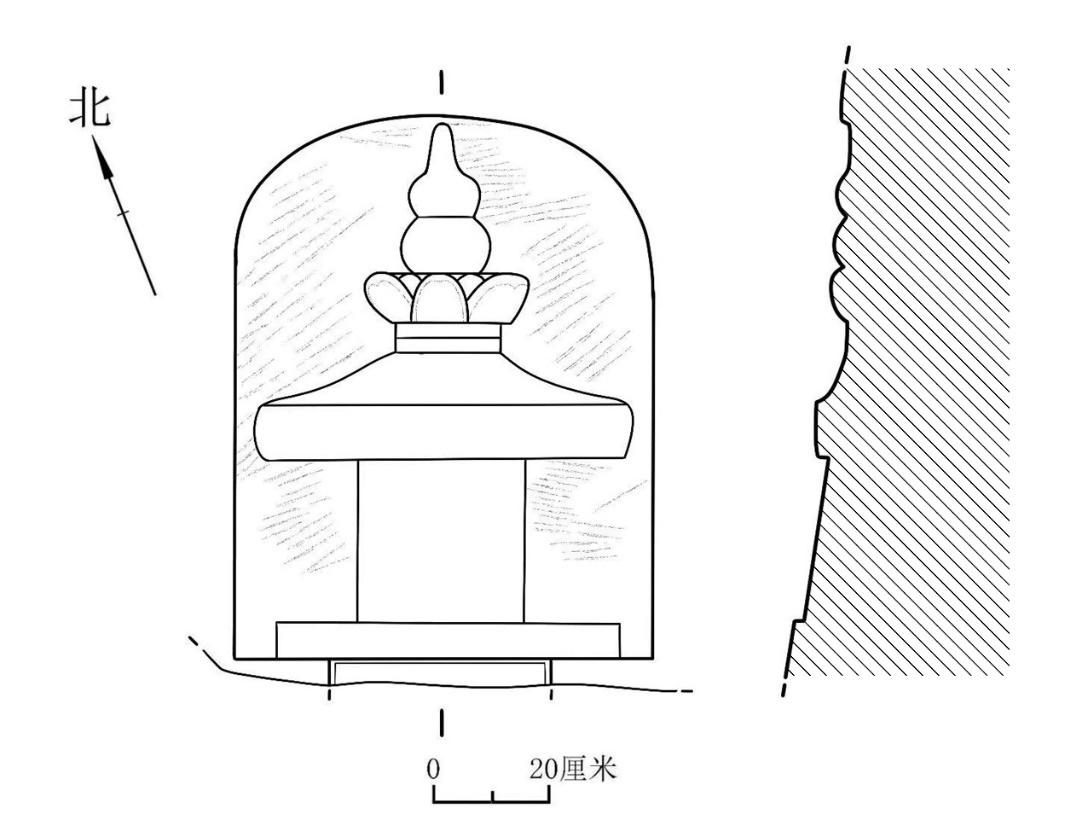

Aa:单层覆钵塔。共一座,即K6。

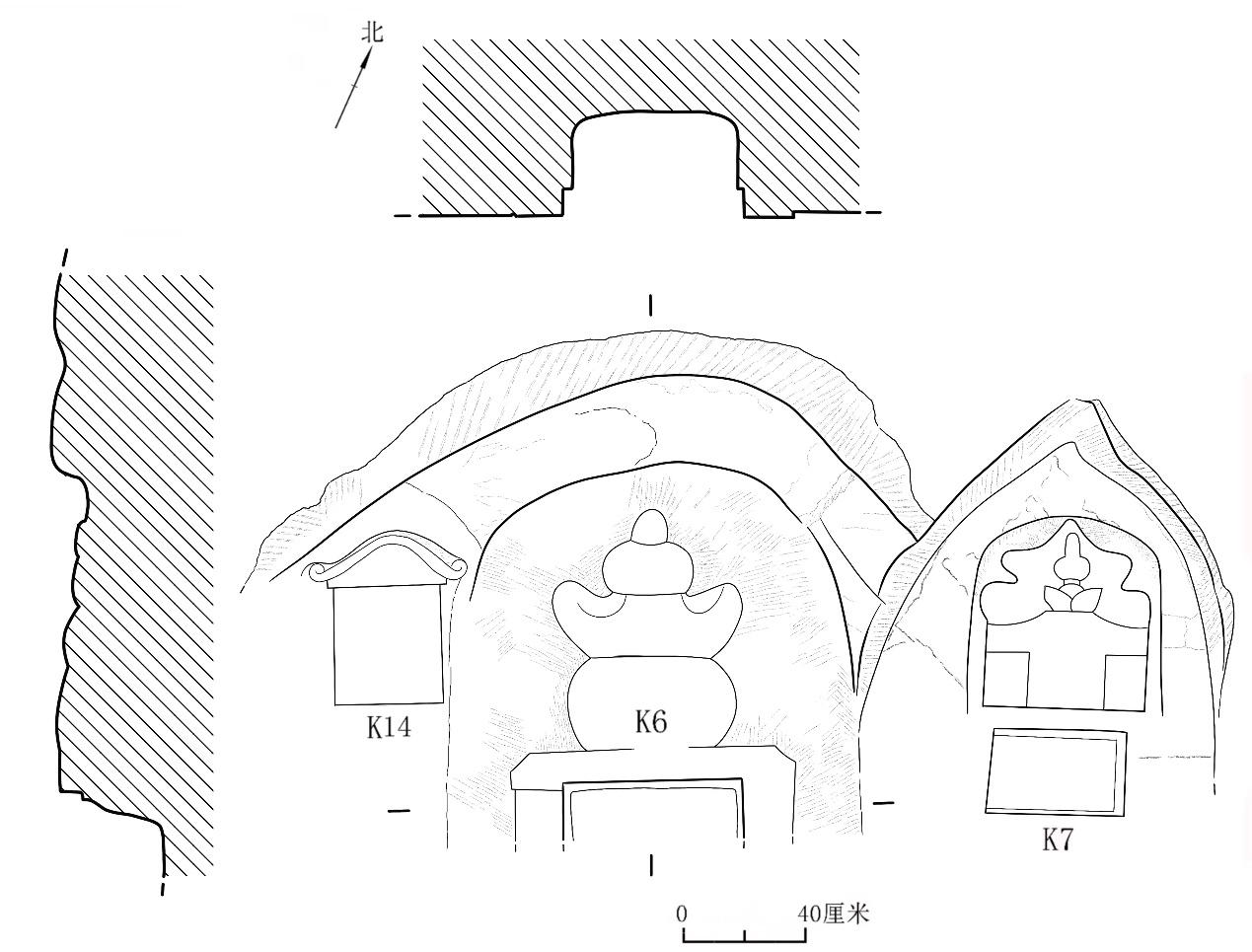

K6外龛为圆拱形龛,龛内雕塔。外龛上部有一条圆弧形的排水沟槽,将K6和K14笼罩其下,并被K7的排水沟槽打破。塔由基座、塔身和塔刹组成;基座大部分掩埋于现代游览道路下,仅出露上半部分,其顶部抹去两角,中央为一方形瘗穴;塔身为算珠状的覆钵;塔刹底部为仰月,其上承托宝瓶,宝瓶短颈、鼓腹。暴露部分高118.8厘米、宽132厘米,瘗穴残高18.2厘米、宽57.54厘米、进深33.42厘米,龛向为156°(图七)。

图七 K6、K7、K14正立面及K6剖面图

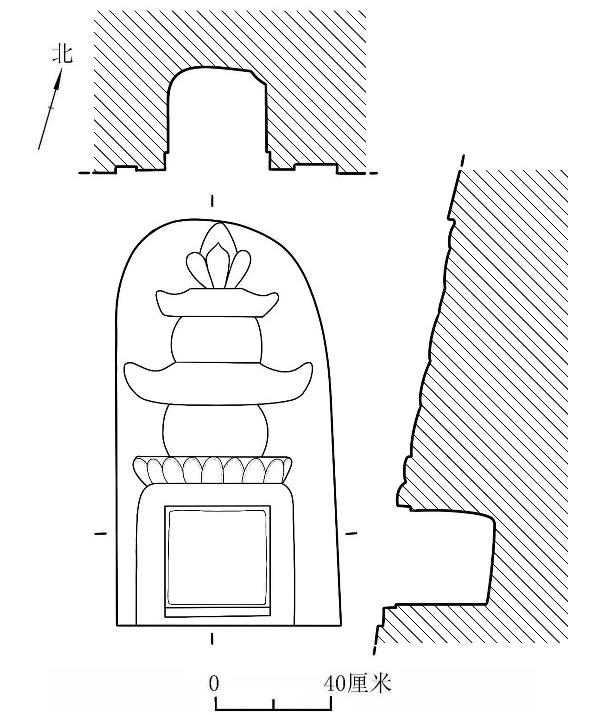

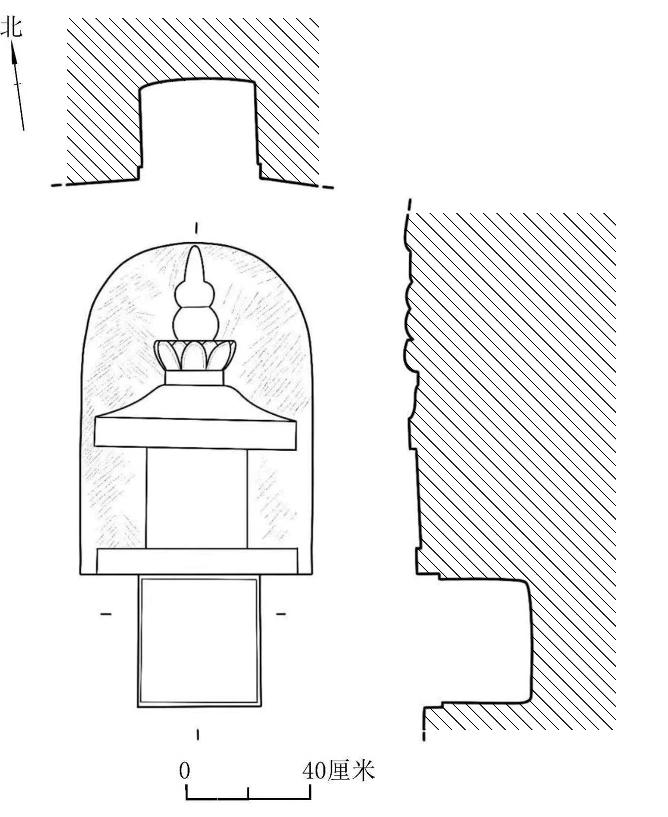

Ab:双层覆钵塔龛。共4座,包括K1-K4。

外龛为圆拱形浅龛或尖顶形长方浅龛,龛内雕塔,塔由基座、塔身和塔刹组成。基座呈长方形,顶部两角呈弧形,中央有一方形瘗穴,穴口呈“回”字形,基座上方有一长条形底座或仰莲底座承托塔身;塔身由两层覆钵组成,覆钵多呈算珠形,下层覆钵较上层宽度稍大,每层覆钵顶部各有一屋檐,平顶,檐两端上翘,上层屋檐较小;塔刹底部多为仰莲,中央有宝珠或宝瓶。K1外龛宽64.98厘米、高133厘米、进深4.4厘米,龛向为183°(图八);K2外龛宽82.92厘米、高161厘米、进深2.58厘米,龛向为173°;瘗穴宽39.78厘米、高39.7厘米、进深28.84厘米;K3外龛宽82.58厘米、高135厘米、进深4.46厘米,龛向为172°;瘗穴宽40.62厘米、高37厘米、进深36.5厘米;K4外龛宽74.8厘米、高137.4厘米、进深2.9厘米,龛向183°;瘗穴宽35.2厘米、高34厘米、进深34.76厘米(图九)。

图八 K1正立面及剖面图

图九 K4正立面及剖面图

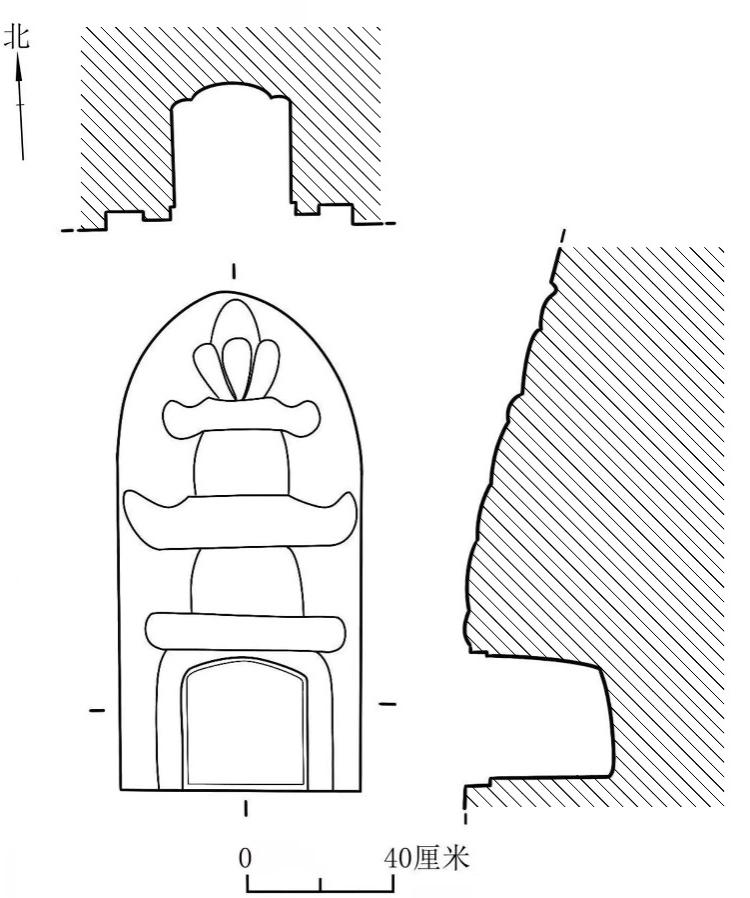

B型:亭阁式塔。共三座,根据龛的不同可分为两亚型。

Ba型:圆拱形龛。共两座。即K5、K8。基座为一方形瘗穴,穴口呈“回”字形,瘗穴上方有一长条形底座承托塔身;塔身、塔刹外有圆拱形龛。塔身由长方形亭身和屋檐组成,亭身上题刻有文字,屋檐为平顶、两面坡,其上为塔刹;塔刹底部为仰莲,其上承托葫芦形宝瓶。

K5仅暴露出上半部分,瘗穴大部分埋于土内。亭身正面题刻有“化尘器界殁果/预茔卜地青山/无我可贵悌恭/世亲□言法本”。K5外龛暴露部分宽69.9厘米、高90.56厘米,龛向为202°;瘗穴宽36.98厘米,(图一〇、图一一)。

图一〇 K5正立面及剖面图

图一一 K5亭身题刻

K8亭身正面题刻有“大宋元祐三年岁次/戊辰正月二十八日建此/寿塔以为归骨之所/住持沙门□□”(图一三)。K8外龛宽73.46厘米、高104.8厘米,瘗穴宽39.2厘米、高42.8厘米、进深31.6厘米(图一二)。

图一二 K8正立面及剖面图

图一三 K8碑身题刻

Bb型:双重龛。共1座,即K7。

龛外被一条尖桃形的排水沟包围,瘗穴为一方形龛,穴口呈“回”字形,其上方为塔。塔外龛为双重龛,外龛为圆拱形,内龛为壸门形;塔由塔身和塔刹组成。塔身由长方形亭身和屋檐组成,碑上题刻已风化无存,屋檐为平顶、两面坡,坡度平缓,其上为塔刹;塔刹底部为两瓣仰莲,其上承托葫芦形宝瓶。K7外龛宽62.5厘米、高80.4厘米、进深8.96厘米,龛向为162°;瘗穴宽43.3厘米、高39厘米、进深35.4厘米(图七)。

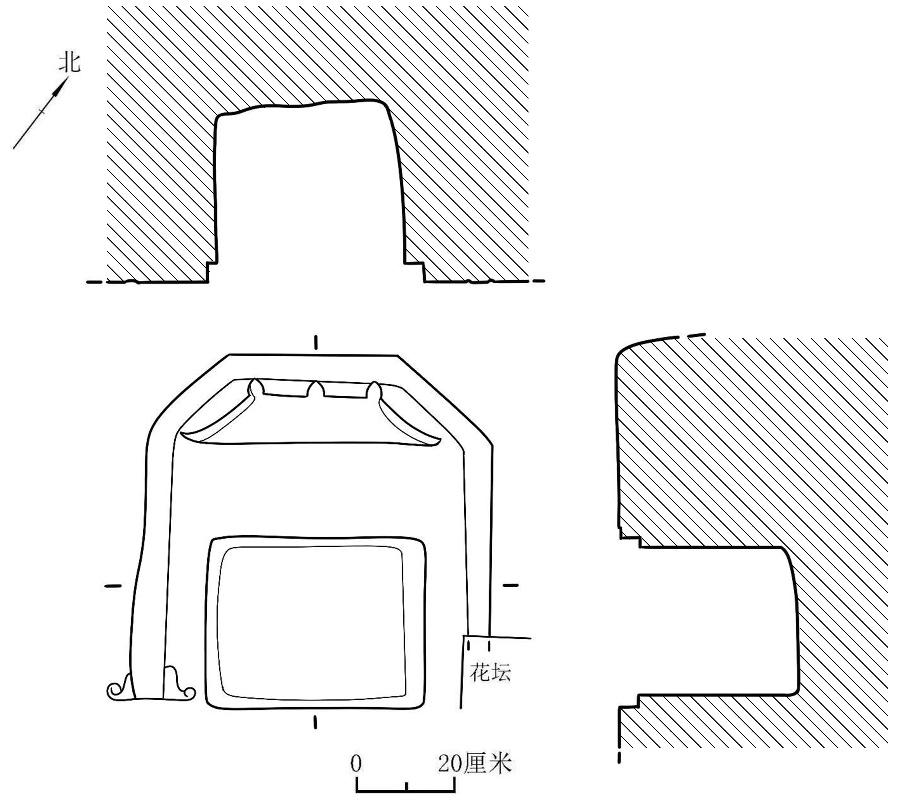

C型:殿堂式塔。共2座。

K9外龛用阴线刻成,平顶,顶部两角用双线刻成斜直角,其下左右两侧各接有一根立柱,其中右侧柱子插于柱础内,左侧柱子下部被砌于现代花坛内。龛内下部为一方形瘗穴,穴口呈“回”字形。瘗穴上部阴刻有屋檐,平顶,两面坡,脊正中有脊刹,两侧有鸱吻。K9龛宽59厘米、高64.5厘米,瘗穴宽43厘米、高33.5厘米、进深35厘米(图一四)。

图一四 K9正立面及剖面图

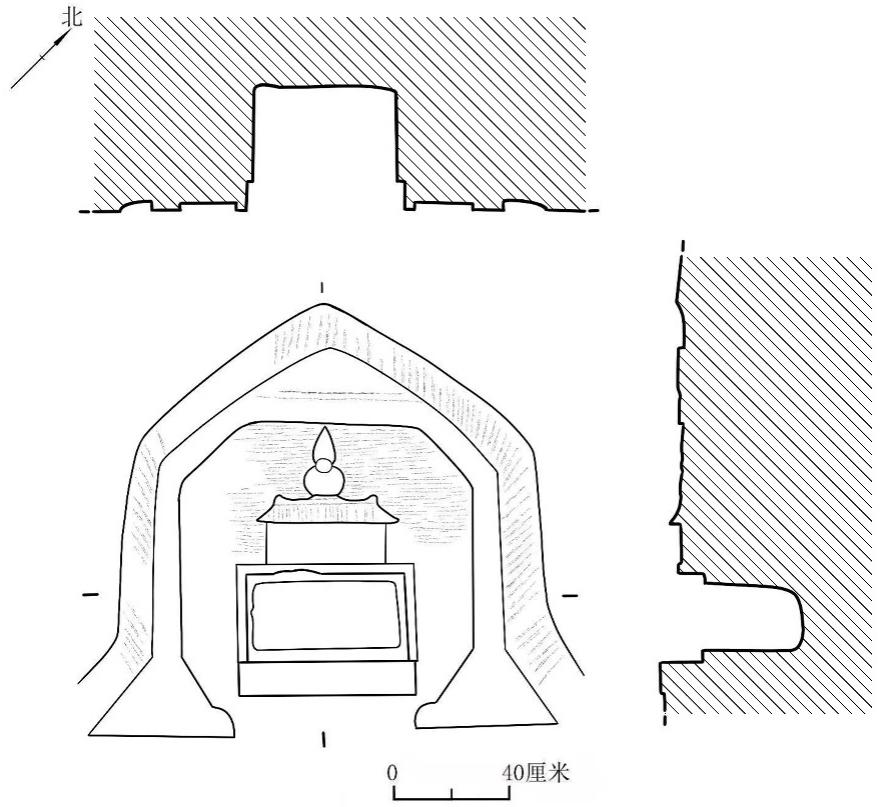

K11龛外有一条尖顶排水槽包围,外龛为平顶,顶部两角斜直,其下左右两侧各接一根立柱,立柱插于柱础内,柱础形制因风化形制不清,外轮廓呈三角形。龛内下部为横长方形瘗穴,穴口呈回字形。瘗穴上部承托一殿堂,屋檐为平顶,两面坡,顶中部有宝瓶。龛宽98.9厘米、高106厘米,龛向为135°;瘗穴宽53.2厘米、高29.5厘米、进深42厘米(图一五)。

图一五 K11正立面及剖面图

D型:长方形龛。共1座,即K10。

K10仅有长方形瘗穴,穴口呈“回”字形。宽61.5厘米、高36.2厘米、进深36.7厘米,龛向为149°。

另有K12因仅暴露出上半部分,形制不甚清楚,其外龛顶部微尖顶,龛内上部雕刻有宝瓶等。

(三)摩崖碑刻

共1通。K14位于K6的右侧,二者顶部共用一条排水沟,碑身呈长方形,碑首为弧顶,两侧角上卷。碑首上部有沟槽。碑身上未见刊刻文字。宽39、高69、进深2厘米。

二、摩崖造像的年代和题材

相思岩摩崖造像的龛形和造像有如下特征:长方形龛,龛顶部两角有带弧度的斜撑;尖桃形头光、圆形身光,光圈周围饰蚯蚓状火焰纹;仰覆莲须弥座、莲瓣较硕大;衣着较轻薄贴身、腿部轮廓较清晰等。川渝地区唐末五代时期的摩崖造像,流行龛两角附带斜撑,从大足北山的情况来看,这一时期的斜撑与龛口多不在一平面上,并且早期斜撑的斜边较斜直,晚期斜边弧度较大[1],如大足北山的第53龛[2],这与K13非常接近。与相思岩K13相似的头光、身光也在川渝地区唐末五代时期的摩崖造像中较多发现,如大足北山后蜀广正十七年(964年)的第281龛[3]、安岳圆觉洞第62龛[4]等。仰覆莲须弥座与大足北山石刻第51龛[5]、安岳圆觉洞第34龛[6]相似。另外,在大足、安岳等唐末五代时期的许多菩萨造像均有通过突显腿部轮廓的方式来展现衣裙的轻薄贴体。综上所述,该龛的年代在唐末五代时期,下限可至北宋早期。

相思岩K13中的左侧造像虽然残损严重,但基本特征仍可辨识,特别是手持禅杖、头戴风帽。川渝地区唐宋时期出现这些因素的摩崖造像主要有两种题材,一类为地藏,另一类为僧伽。川渝地区的地藏造像流行于唐宋时期,早期主要是以光头形象的地藏为主,至晚唐五代开始大量出现风帽地藏[7],主要特征是半跏趺座、手持禅杖、头戴风帽,如大足北山第279龛中的地藏造像[8]。地藏往往会与观音合龛;或以阿弥陀为主尊、地藏与观音胁侍两旁,也有以药师为主尊的;另外还存在较多地藏与十王、地狱变相的组合[9]。僧伽造像是晚唐五代开始出现的圣僧形象,也是头戴风帽的形象,其造像组合主要有僧伽、宝志、万回三圣像,或僧伽与弟子木叉、慧俨,也有以僧伽或三圣作为主尊的僧伽变相[10]。至宋代僧伽造像中也有锡仗的形象,但由一旁弟子代持,如大足北山第177龛[11]。相思岩K13主尊为佛像、右侧为菩萨像,这显然与僧伽组合不相符。相思岩K13右侧菩萨像右手持杨枝、左手托钵的形象与大足北山第285龛的观音像(北宋大观三年,公元1109年)[12]相类似,杨枝也是观音像的标志性持物。因此,该龛应当是中央主佛与观音、地藏的组合,而中央主佛可能为阿弥陀或药师。药师和观音、地藏三尊像组合主要发现在广元石窟、巴中石窟等的盛、中唐时期造像中,如广元千佛岩第88龛[13]、巴中北龛第1龛[14]等。另外,地藏组合像还集中在大足北山,在晚唐五代至北宋早期,这里主要出现的是观音和地藏的合龛,也有少量的阿弥陀、观音和地藏组合,如第52、53龛[15]。这一时期不见药师、观音和地藏的合龛,但也有在药师东方净土变相中的龛壁转角处出现地藏,如第279龛、第281龛[16],可是中央三尊像为东方三圣。因此,我们更倾向于相思岩K13为阿弥陀、观音和地藏的组合。

三、摩崖瘗龛的年代和性质

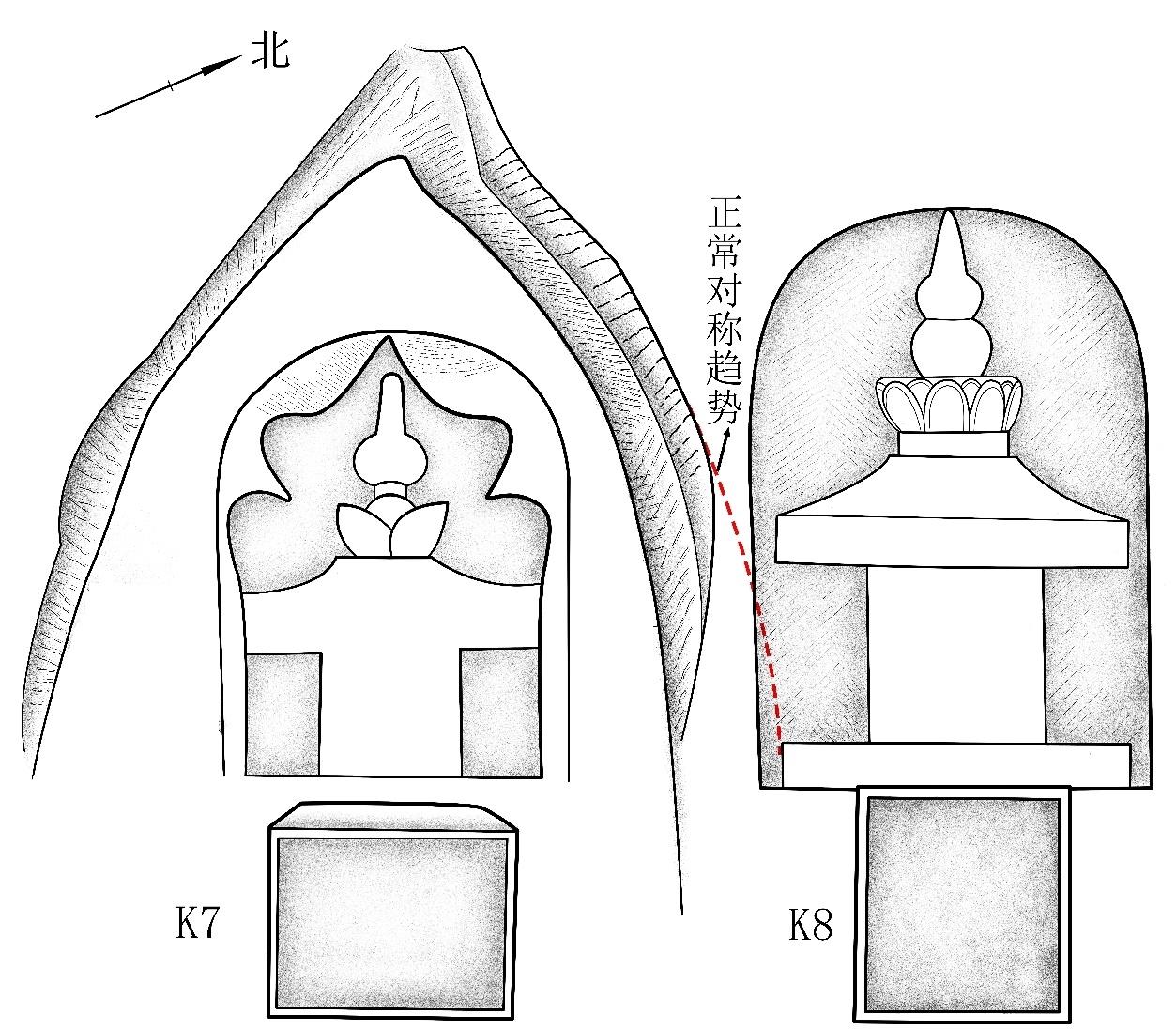

相思岩Ba型摩崖瘗龛中的K8年代为北宋元祐三年(公元1088年),而K5形制与K8相同,其年代也应为北宋中期。Bb型的K7顶部排水沟槽的右侧呈流畅的弧线形下凿,而左侧向内收缩,形成不对称形弧形,明显是为了避开K8的外龛,因而K7与K8形成一对避让关系,其时代应晚于K8(图一六、图一七)。但鉴于Bb型基本形制与Ba型在外龛、塔刹上有所区别,我们将其定为北宋中晚期。

图一六 K7和K8现场照

图一七 K7和K8避让关系示意图

Aa型单层覆钵塔的K6被K7打破(图七),因此其年代要早于K7,其时代可能大致在北宋早中期。Ab型双层覆钵塔目前在川渝地区未发现可对比的材料,但我们注意到敦煌莫高窟第61窟的西壁五代时期的五台山图上(图一八),可见有许多的多层覆钵状塔[17],虽然其叠涩顶、山花蕉叶的形式在Bb型双层覆钵塔中不见,但两者荷花包式的塔刹、上窄下宽式的覆钵具有一定的相似度,这种形制的塔刹在晚期塔上较为少见[18]。Ab型双层覆钵塔与明清时期地面上所见的覆钵状塔墓存在较大差别,明清时期受藏传佛教喇嘛塔的影响,覆钵一般都是上宽下窄的样式,如重庆九龙坡慈云寺慈云住持塔墓[19],但是Ab型的覆钵呈扁圆形或上窄下宽的样式,这与明清时期的上宽下窄式覆钵不同。因此,我们认为Ab型双层覆钵塔的年代在唐宋时期的可能性较大。由于可对比的材料较少,对于Ab型瘗龛年代有待今后资料增多后,再对其时代做进一步判断。

图一八 敦煌莫高窟第61窟中的多层覆钵状佛塔

C型摩崖瘗龛在川渝地区也较为少见,C型中K9位于摩崖造像K13的正中下方,显然二者有着密切的联系,并且未发现打破和避让关系,二者可能是一种依附关系,其同时开凿的可能性较大,因此我们认为C型摩崖瘗龛的年代可能也在晚唐五代至北宋早期。C型中K9殿堂脊部正中表现了脊刹, K11殿堂顶部有宝瓶,应当还是表现了单层殿堂式塔的形象。单层殿堂式塔的形象目前最早可见于南北朝时期,至唐宋时期仍然流行,这在敦煌壁画中有较多图像实例[20]。这种类似形制的瘗龛在甘肃炳灵寺石窟有较多发现,但其塔刹部分表现较为全面,包括相轮、宝盖、宝珠、宝瓶等比较完备的塔刹构件,有学者认为其年代为宋、西夏,晚至元代[21]。D型摩崖瘗龛位于两座C型摩崖瘗龛中间,可能开凿时代也相去不远。

K8墓碑题刻中有“建此寿塔,以为帰骨之所。住持沙门□□”,这则题记传达了两条信息:第一、摩崖瘗龛为寿塔,即生前所营建;第二、寿塔的瘗穴中收纳的是僧人遗骨。这是僧人墓葬形式和埋葬习俗的重要体现。

摩崖瘗龛(窟)是石窟寺中一种特殊的墓葬形式,它是在崖壁上雕凿方龛或圆龛,用于放置僧人骨灰,其上往往有塔的形象。僧人塔墓是受到舍利塔的影响而逐渐产生的僧人墓葬形式,主要有两种类型:一种是在地面上建塔,将僧人遗骨或安置于塔内,或埋藏于地宫内;第二种即本文中这种雕刻塔形象的摩崖瘗龛。后者在石窟寺中多有分布,如龙门石窟[22]、炳灵寺石窟[23]、宝山灵泉寺石窟[24]等。川渝地区也多有发现,如巴中南龛[25]、合川二佛寺等。目前可确认的时代最早的是河南安阳宝山灵泉寺的隋代开皇十年(公元590年)的摩崖墓塔[26],川渝地区主要集中于唐宋时期。

清人叶昌炽在《语石》中曾对历代墓塔铭的名称进行总结,其主要的称谓有真身塔、灰身塔、碎身塔、普通塔、寿塔②。宋代以后多称为寿塔,如《韶州月华禅师寿塔铭》[27]等,这可能是受到世俗墓葬的影响,比如在川渝地区宋墓中多可见寿堂的称谓。

唐宋时期僧人一般多采用火葬,又被称为“荼毗”,隋唐时期的塔铭中有灰色塔、烧身塔的称谓,文献中有“以烬骨藏其间而谓之寿塔者[28]”、“塔前十念,词云:切以殁故某人,既随缘而顺寂,乃依法以荼毗,焚百年弘道之身[29]。”摩崖瘗龛均凿有方形瘗穴,应当就是用来放置僧人骨灰 ,穴口四边凿有“回”字形框沿,用于镶嵌封门。

四、摩崖造像与摩崖瘗龛的关系

从西岩的摩崖造像与瘗龛的布局上看,它们呈现出两个特点:第一,摩崖造像K13从水平高度上要高于所有瘗龛,并位于部分瘗龛的正上方;第二,瘗龛从摩崖造像K13下向两边延伸分布,使摩崖造像K13处于中心位置。这种独特的组合形式,突显了摩崖造像与瘗龛的关系,我们推测摩崖造像K13应是为营建摩崖瘗龛而特意开凿的造像,有其特殊的丧葬含义。

从K13的造像组合来看,显示了地藏信仰与净土信仰的结合。地藏信仰在中国的传播和发展过程中,逐渐与地狱救拔发生关联,如《大乘大集十轮经》、《地藏菩萨本愿经》等佛教经典中均表达了地藏菩萨救众生出离地狱的内容。特别是唐末以来的伪经《佛说十王经》显示了地藏与冥界十王审判的结合,地藏也逐渐成为统帅十王、执掌幽冥世界的教主[30],与人的死后世界密切相关,根据该经所创造的造像、壁画等也广泛在民间流行。因此,地藏形象与墓葬发生联系也是情理之事,比如甘肃清水宋(金)砖雕彩绘墓中就有发现[31]。此外,我们注意到大足北山多宝塔南宋初的第109龛描绘了一副场景[32](图一九),左侧站立持锡杖的地藏,其右侧依次有幡、经幢和圆拱顶庐,庐上部有一妇人合掌站立于云头,最右侧有两个地狱的狱卒,出现狱卒必定与亡人有关。敦煌壁画中有一类“老人入墓”图[33],其中就有与第109龛中圆拱顶庐相类似的图案,如莫高窟中唐时期的第474窟的西龛北壁中的“老人入墓”图(图二〇)[34]。它其实是一种墓葬形式,展现了老人临近死亡前被送入墓中,并受亲友送别的场景。经幢具有破地狱的功能,唐宋时期往往会在墓地安置经幢[35]。我们认为大足北山多宝塔第109龛表现的是墓地的场景,类似的由幡、墓葬、经幢所组成的图案在河南登封黑山沟宋墓中也有发现[36](图二一)。因此,大足北山第109龛可能表达了地藏于墓地旁解救亡人(即站立于云头上的妇人)脱离地狱,往生天界的场景。

图一九 大足北山第109龛(摘自大足石刻研究院:《大足石刻全集》第四卷《北山多宝塔考古报告》下册)

图二〇 敦煌莫高窟第474窟西龛北壁“老人入墓图”(摘自敦煌研究院:《敦煌石窟全集(民俗画卷)》)

图二一 登封黑山沟宋墓“王亦闻雷泣墓”(摘自郑州市文物考古研究所、登封市文物局:《河南登封黑山沟宋代壁画墓》)

K13的造像中观音像、阿弥陀佛像还体现了西方净土信仰。隋唐以后西方净土信仰逐渐融入到佛教各宗派及民间信仰中,西方净土世界向人们描绘了一副没有苦难极乐世界的画卷,成为人人想要到达的地方。在地藏与观音或阿弥陀、地藏、观音合龛中有许多为亡者追福、希冀往生西方极乐世界的造像记或妆彩记,比如大足北山佛湾第58龛(乾宁三年,公元896年)有“敬造救苦观音菩萨、地藏菩萨一龛。右为故何七娘镌造,为愿成此功德,早生西方,受诸快乐[37]”。地藏不仅有地狱救亡的功能,而且还成为众生到达西方净土世界的重要菩萨,这体现在《佛说地藏菩萨经》中:“若有善男子、善女人,造地藏菩萨像,写地藏经,念地藏菩萨经及名者,此人定得往生西方极乐世界,阿弥陀佛前,莲花化生[38]。”综上所述,我们认为相思岩K13与摩崖瘗龛有重要联系,具有解救亡僧出离地狱,往生西方极乐世界的重要功能。

五、摩崖造像、摩崖瘗龛与寺院

相思岩摩崖造像、瘗龛无疑是与寺院有关的,是寺院的重要组成部分。相思岩摩崖造像、瘗龛紧邻缙云寺,现存寺院古建筑包括明代的石牌坊、石照壁及清代的大雄宝殿。大雄宝殿左右两侧前各有碑刻一通,其中左侧碑刻为明代天顺六年(公元1462年)的《敕赐崇教寺记》,右侧碑刻为《重修崇教寺碑记》[39]。崇教寺在明代万历年间改名为缙云寺。

缙云寺历史悠久,最早叫相思寺,《蜀中广记》:“缙云寺即古相思寺[40]”。有文献记载该寺始创年代在刘宋景平年间,清代乾隆《巴县志》:“相思岩……寺创于刘宋少帝景平之岁[41]”;至唐代贞观年间始名相思寺,《法苑珠林》:“唐渝州西百里相思寺……至贞观二十年十月,忽寺侧泉内出莲华……相思寺因以得名[42]。”唐大中元年赐额相思寺,宋初由慧懽禅师住持,景德年间改为崇教寺,《蜀中广记》引《缙云传胜录》云:“宋初慧懽禅师住持。太宗皇帝御诵梵经二百四十函,真宗咸平元年迎至寺。景德中勅改崇教寺,封慧懽为慈印大师,有慈印师《遗诫碑》[43]”。明末毁于战火,清代由破空禅师重兴。因此,相思岩摩崖造像、瘗龛应与唐宋时期的相思寺、崇教寺有关。

除寺院、造像及墓葬外,这里曾经还留存其他的佛教遗迹,如唐代这里曾有十二枚佛足迹,“唐渝州西百里相思寺北石山有佛迹十二枚,皆长三尺许,阔一尺一寸,深九寸,中有鱼文,在佛堂北十余步,见有僧住[44]。”这些佛足迹在宋代应当仍然存在,宋人郭印的《云溪集》中有“相思寺迦叶佛脚迹诗,巨迹相传岁已深,往来游客好追寻,谁知此足本非履,胡不返身求佛心[45]。”

此外,1939年梁思成先生率领中国营造学社开展川康古建筑调查时,曾对缙云寺做过简要记录,其中发现的四件着甲胄的武士像值得关注(图二二),“自殿后磴道至讲堂,再东为方丈。内藏近岁出土之残石像四尊,皆仅余上半部,着甲胄,类护法力神。寺僧诧为六朝时物,然其雕刻手法,实与宋式为近,疑莫能定[46]。”这里特别强调了为“近岁出土”,应当系缙云寺中出土,其抬举的身姿、盔甲样式等与前蜀王建墓中的抬须弥座式棺床的力士非常接近[47]。因此,它们可能为五代的遗物,这也证实了缙云寺存在五代时期遗存。

图二二 营造学社发现的缙云寺中力士(摘自梁思成著、林洙整理:《梁思成西南建筑图说》)

六、小结

缙云山作为一处区域性的佛教名山,从唐宋以来佛教就较为兴盛,北碚相思岩摩崖造像及摩崖瘗龛为研究唐宋时期缙云山的佛教史提供了重要的实物资料。嘉陵江下游分布有较多重要的石窟寺,特别是合川一带是摩崖造像分布的集中区域,包括二佛寺摩崖造像、龙多山摩崖造像、钓鱼城摩崖造像等,合川与北碚相邻,以往对于北碚的关注不多,这处文物点就为嘉陵江下游地区石窟寺的分布和发展提供了重要的参考资料。

僧人瘗埋制度是佛教考古的重要内容,摩崖瘗龛也是石窟寺考古的重要组成部分。北碚相思岩分布有数量较多的摩崖瘗龛,并且形制丰富,这为探讨摩崖瘗龛的形制和年代提供了新的参考资料。同时,它也为今后研究寺院、摩崖造像和僧人墓葬的布局和相互关系提供了一处重要案例。此外,在调查中,我们还在附近温泉寺也发现了一批摩崖造像和摩崖瘗龛,这对研究温泉寺和缙云寺之间的关系具有重要价值。

注释:

① 东侧岩体上部所刻“相思岩”三字为现代人所刻。

②(清)叶昌炽撰、姚文昌点校:《语石》,杭州:浙江大学出版社,2018年。“释氏之葬,起塔而系以铭,……其通称为‘功德塔’。大历以后,《智悟》、《如愿》之类,亦多从我法称‘墓志’。《思恒律师》称‘志文’。或称‘方坟记’。或称‘灵塔铭’,或变‘铭’为‘颂’。或变‘塔’为‘龛’,为‘石室’。‘龛’下或益以‘茔’字。此外,有‘发塔’,有‘身塔’,又别为‘真身塔’,又衍为‘三身铭’。若夫大达法师之塔谥为‘玄秘’,惠源和上之志号以‘神空’,此则援般若之灵文,锡嘉名于泉壤,征之碑目,未为通例。安阳宝山祇园短碣最多,皆隋、唐间刻,有‘灰身塔’,有‘碎身塔’,《灵慧法师》称‘影塔铭’,《方律师》称‘象塔铭’,当是藏蜕之所。或以火化,兼供影象,彼教所谓‘荼毗’也。……宋、金、元时,又有‘普通塔’,或谓之‘普同塔’,亦谓之‘海会塔’,乃是僧徒丛葬之碣。其曰‘祖师塔’者,犹吾教之有先茔碑也,历城神通寺、长清灵岩寺皆有之。”第128-129页;“至辽、金、元,释子所造,虽八面刻,其额犹题曰‘塔铭’,无异词。或曰‘石塔’,或曰‘灵塔’,间亦曰‘圆寂塔’,生而建者曰‘寿塔’”。第141页。

参考资料:(上下滑动查看)

[1]张媛媛、黎方银:《大足北山佛湾石窟分期研究》,《大足学刊》第二辑,重庆:重庆出版社,2018年,第107-112页。

[2]大足石刻研究院:《大足石刻全集》第一卷《北山佛湾石窟第1-100号考古报告》上册,重庆:重庆出版社,2017年,第212页。

[3]大足石刻研究院:《大足石刻全集》第三卷《北山佛湾石窟第193-290号考古报告》上册,重庆:重庆出版社,2017年,第338页。

[4]成都文物考研究所、北京大学中国考古学研究中心、安岳县文物局:《四川安岳县圆觉洞摩崖石刻造像调查报告》,《南方民族考古(第九辑)》,北京:科学出版社,2013年,第428页。

[5]大足石刻研究院:《大足石刻全集》第一卷《北山佛湾石窟第1-100号考古报告》下册,重庆:重庆出版社,2017年,第198页。

[6]成都文物考研究所、北京大学中国考古学研究中心、安岳县文物局:《四川安岳县圆觉洞摩崖石刻造像调查报告》,《南方民族考古(第九辑)》,北京:科学出版社,2013年,第400页。

[7]张总:《地藏信仰研究》,北京:宗教文化出版社,2003年,第185-204页。

[8]大足石刻研究院:《大足石刻全集》第三卷《北山佛湾石窟第193-290号考古报告》上册,重庆:重庆出版社,2017年,第324页。

[9]江滔、张雪芬:《9-13世纪四川地藏十王造像研究》,《成都考古研究(三)》,北京:科学出版社,2017年,第331-346页。

[10]张亮、邓可人、陈军:《僧伽变相的内容、演变及形成:以安岳、简阳两铺摩崖造像为中心》,《敦煌研究》,2020年第1期,第88页。

[11]大足石刻研究院:《大足石刻全集》第二卷《北山佛湾石窟第101-192号考古报告》下册,重庆:重庆出版社,2017年,第385页。

[12]大足石刻研究院:《大足石刻全集》第三卷《北山佛湾石窟第193-290号考古报告》上册,重庆:重庆出版社,2017年,第360页。

[13]雷玉华、王剑平:《广元石窟》,成都:巴蜀书社,第130页。

[14]成都市文物考古研究所、北京大学中国考古学研究中心、巴州区文物管理所:《巴中石窟内容总录》,成都:巴蜀书社,第214页。

[15]大足石刻研究院:《大足石刻全集》第一卷《北山佛湾石窟第1-100号考古报告》下册,重庆:重庆出版社,2017年,第213、218页。

[16]大足石刻研究院:《大足石刻全集》第三卷《北山佛湾石窟第193-290号考古报告》上册,重庆:重庆出版社,2017年,第324、338页。

[17]宿白:《敦煌莫高窟中的五台山图》,《文物》1951年第5期,第63-69页。

[18]吴庆洲:《中国佛塔塔刹形制研究(上)》,《中国古建园林》,1994年第4期,第24-27页。

[19]重庆市文化遗产研究院、九龙坡区文物管理所:《重庆市九龙坡区明清慈云寺遗址调查简报》,《四川文物》,2018年第6期,第19页。

[20]萧默:《敦煌建筑研究》,北京:机械工业出版社,2003年,第148-149页。

[21]高娜:《炳灵寺石窟佛塔调查与研究》,西北师范大学硕士学位论文,2019年,第70-75页。

[22]李文生、杨超杰:《龙门石窟佛教瘗葬形制的新发现-析龙门石窟之瘗穴》,《文物》,1995年第9期,第71-77页。

[23]高娜:《炳灵寺石窟佛塔调查与研究》,西北师范大学硕士学位论文,2019年,第9-34页。

[24]河南省古代建筑保护研究所:《宝山灵泉寺》,郑州:河南人民出版社,1991年,第23-58页。

[25]成都市文物考古研究所、北京大学中国考古学研究中心、巴州区文物管理所:《巴中石窟内容总录》,成都:巴蜀书社,2008年,第199-207页。

[26]河南省古代建筑保护研究所:《宝山灵泉寺》,郑州:河南人民出版社,1991年,第98页。

[27](宋)余靖:《韶州月华禅师寿塔铭》,《全宋文》第27册,合肥:安徽教育出版社、上海:上海辞书出版社,2006年,第163页。

[28](宋)吕陶:《圣兴寺僧文爽寿塔记》,《全宋文》第74册,合肥:安徽教育出版社、上海:上海辞书出版社,2006年,第56页。

[29](宋)宗赜:《重雕补注禅苑清规》卷七《亡僧》,《卍续藏经》第一一一册,台北:新文丰出版公司,1993年,第913页。

[30]张总:《风帽地藏的由来与演进》,《世界宗教文化》2012年第1期,第83页。

[31]南宝生:《绚丽的地下艺术宝库:清水宋(金)砖雕彩绘墓》,兰州:甘肃人民出版社,2005年,第37~68页。

[32]大足石刻研究院:《大足石刻全集》第四卷《北山多宝塔考古报告》下册,重庆:重庆出版社,2017年,第276页。

[33]郭子睿、沙武田:《样式溯源与图像思想-敦煌石窟弥勒经变老人入墓图塔墓考》,《文博》,2020年第3期,第107-112页。

[34]敦煌研究院:《敦煌石窟全集(民俗画卷)》,上海:上海人民出版社,2001年,第180页。

[35]刘淑芬:《灭罪与度亡:佛顶尊胜陀罗尼经幢之研究》,上海:上海古籍出版社,2008年,第128-131页。

[36]郑州市文物考古研究所、登封市文物局:《河南登封黑山沟宋代壁画墓》,《文物》2001年第10期,第63页。

[37]大足石刻研究院:《大足石刻全集》第一卷《北山佛湾石窟第1-100号考古报告》下册,重庆:重庆出版社,2017年,第229页。

[38]黄永武主编:《敦煌宝藏》,台北:新文丰出版公司,1981年,第484页。

[39]重庆市文物局:《重庆市志·文物志(1949-2012)》,重庆:西南师范大学出版社,2019年,第209页。

[40](明)曹学佺撰,杨世文校点:《蜀中广记》卷一七《重庆府一》,上海:上海古籍出版社,第178页。

[41](清)王尔鉴、熊峰篆修:(乾隆)《巴县志》卷一《古迹》,《中国地方志集成:重庆府县志辑2》,成都:巴蜀书社·凤凰出版社·上海书店,2016年,第354页

[42](唐)释道世撰;周叔迦、苏晋仁校注:《法苑珠林校注》卷十四《感应缘》,北京:中华书局,2003年,第483页。

[43](明)曹学佺撰,杨世文校点:《蜀中广记》卷一七《重庆府一》,上海:上海古籍出版社,2020年,第178页。

[44](明)曹学佺撰,杨世文校点:《蜀中广记》卷一七《重庆府一》,上海:上海古籍出版社,2020年,第178页。

[45](宋)郭印:《云溪集》卷十二《七言绝句》,《景印文渊阁四库全书·集部七三·别集类》第1134册,台北:台湾商务印书馆,1983年,第90页。

[46]梁思成著、林洙整理:《梁思成西南建筑图说》,北京:人民文学出版社,2014年,第13页。

[47]冯汉骥:《前蜀王建墓发掘报告》,北京:文物出版社,2002年,第36-40页。

本文原刊登于《敦煌研究》2023 年第 6 期,本公众号增加了部分图片。

图文:牛英彬 莫骄

重庆考古

重庆考古