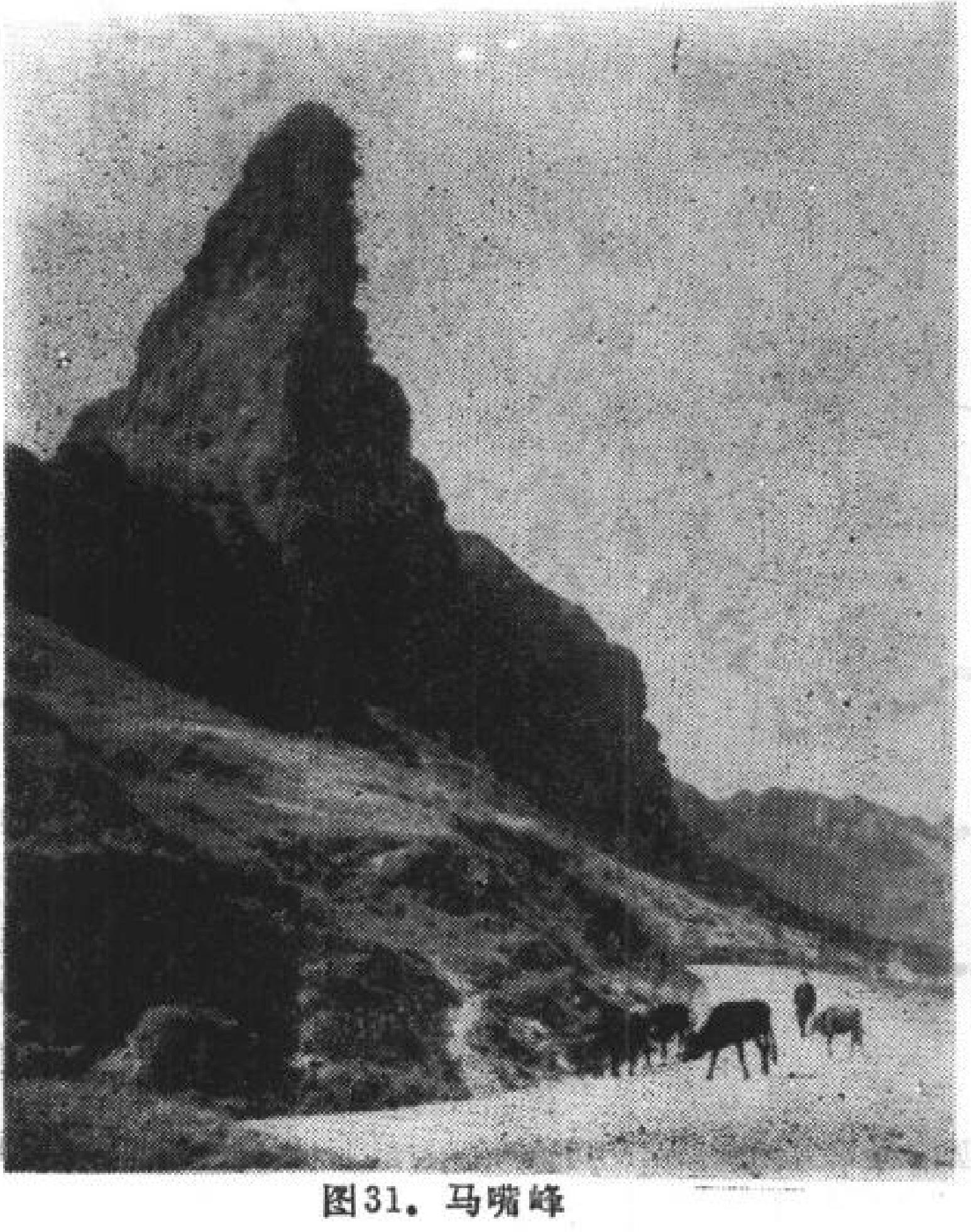

图一 龙崖城遗址所在的马脑(嘴)山(摄/牛楠)

图二 龙崖城遗址城门附近(摄/牛楠)

重庆南川区龙崖城遗址是宋末夔州路南平军徙治的防御山城,是宋蒙战争时期巴蜀“斡腹”防线上的重要据点,作为历代均相倚重的军事要塞,被誉为“南方第一屏障”、“邑中第一要隘”、“与娄山关同为川黔门户”等。历史上龙崖城又名龙岩城(本地崖、岩音同字通)、马脑城、蟠龙砦(同“寨”),坐落的山体称马脑山、马嘴山,附近与“马”相关的地名还有马颈关、马尿水,与“龙”相关的地名还有龙岩江、龙岩飞瀑(马尿水别称)、龙岩泉及隔石梁河相望的龙尾城。不难看出,历史上围绕龙崖城片区的这些地名存在两个脉络,即分别以“马”和“龙”为词组的象形命名。

溯踪文献,在嘉庆未刊稿基础上增修的道光《南川县志》及根据相同材料编纂的道光《重庆府志》的南川县部分,最早同时收录了两篇关于龙崖城的南宋碑文,分别有“城马脑山”和“城龙岩”的记载,这是后来龙崖城、马脑城之名共存一地的源起[1]。然而,梳理历代史志所载龙崖城名称的流变,结合宋蒙战争时期播州(治今贵州遵义)的相关情况,南川“龙崖城”之名的来源实存在清代编志者误读碑文而导致的重新命名问题,并涉及宋末播州、南平军筑城抗蒙史事的补正和澄清,故特撰此文,以推进讨论。

一、南川龙崖城片区的地名演化

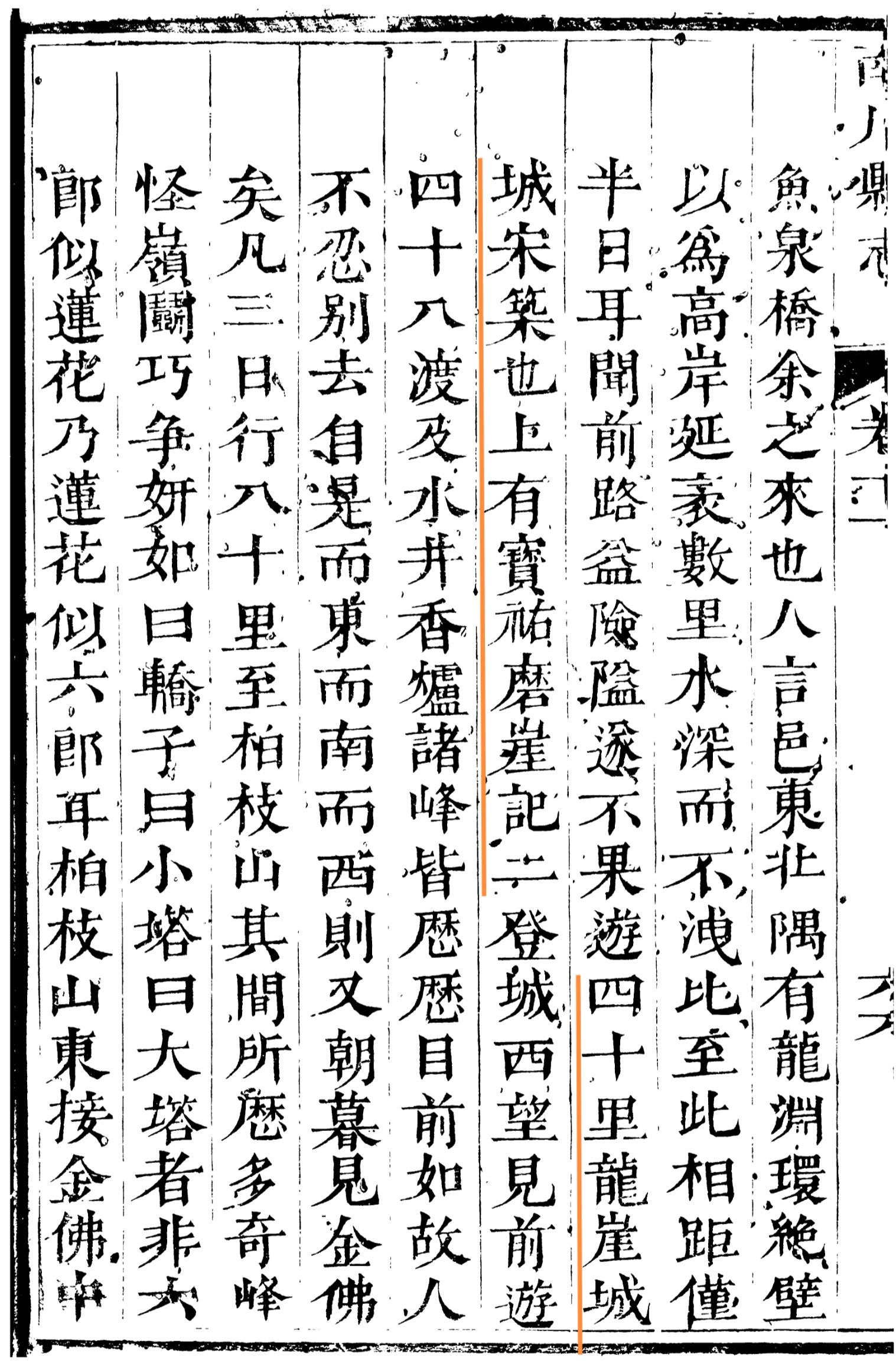

道光《南川县志》收录的两篇南宋碑文[2],其一云:

宋宝祐四年,上有旨筑南郡四城。南平守臣史切举奉梱令城马脑山,四月丁卯而裁,六月戊寅而毕。

其二现存实物,为纪功性质,石刻原文云:

宋宝祐乙卯,上有旨城南平。越三年,守臣淮东都梁茆世雄戍罗播,城龙岩毕事。嘉平,奉梱命领郡寄。始至,鞑巳及境。正月,贼酋重兵攻城。二月,再寇。斩虏使,焚伪书,诸将争击,贼败而退,献俘授馘,功不一书。先是,城池草创,浚之崇之,遂为南方第一屏障。梱台以全城却敌,闻之公朝,上恩叠颁,宰揆枢宣钧翰踵至,咸谓兴筑以来所创见也。共事者……开庆改元七月既望,拜手谨书。

关于碑文涉及的抗蒙史事,学界已有不少专题研究[3],对于第二篇碑文中的“城龙岩”之事,一般认为是指补筑南平军马脑山,并将“浚之崇之”的时间定在宝祐六年(1258)。近来,李飞结合宋蒙战争时期播州的筑城情况,推测碑文“城龙岩”可能是指修筑播州“龙岩新城”,也就是《杨文神道碑》所记云南蒙军进攻罗氏鬼国(今贵州毕节地区)之际,两府御使吕文德入播与杨文合议,向宋廷申请“置一城为播州根本”之事[4]。南宋播州的龙岩新城即明代播州土司杨应龙据险自固的海龙囤(又名龙岩囤)的前身,坐落的山体称龙岩山,考古发现海龙囤(及毗邻的养马城)存有大量的宋代遗迹[5],可确证此城的创建乃南宋播州防御蒙军“斡腹”的产物。

图三 龙崖城开庆元年纪功碑局部(摄/张颖)

图四 海龙囤万历二十四年刻《骠骑将军示谕龙岩囤严禁碑》拓本局部(采自公众号“遵义海龙屯”)

图五 海龙囤铜柱关附近包裹在明代城墙内的宋代城墙(摄/张颖)

李飞根据龙崖城碑文的叙事逻辑,认为戍守罗鬼、播州的茆世雄“城龙岩毕事”后,方于宝祐六年十二月奉命领南平军,之后才有补筑马脑山之举,故 “城龙岩”很可能是指修筑播州龙岩新城,而马脑山何时被称为“龙岩城”,尚待详考[6]。我们在进行相关研究时,同样发现了以往对碑文的误读问题,赞成李飞先生的初步判断,并认为有必要详细梳理龙崖城片区的地名演化情况,进一步透视历史的丰富面貌。

搁置碑文“城龙岩”所指,“马脑山”是龙崖城片区最早出现的地名。除了第一篇南宋碑文有“城马脑山”的记载,《元史》称随纽璘征战重庆的蒙将车里“将兵千人为先锋,渡马湖江(指长江),败宋兵于马老山,俘获百余人”[7],这里的马老山应为南平军马脑山的同音异写[8]。进入明代,正德、嘉靖、万历三版省志和景泰《寰宇通志》、天顺《大明一统志》没有提及龙崖城片区的地名,但成化《重庆府志》明确记载南川县有“马脑山,在县南九十里,山势高昂如马”[9],所附南川县舆图还标注了“马脑城山”,这也是“马脑城”之名的最早记载。万历《重庆府志》缺失山川、关隘等部分,但《艺文志》收录的邵篑《南隆即事》诗云:“隆化穷碑半是苔,山悬屏画自天开,人从马脑行来远,鸟向坟头飞复回”[10],也提到了“马脑”地名。

图六 成化《重庆府志》南川县舆图标注的马脑城山

此外,《明史·地理志》记南川县“南有马颈关、雀子关,北有冷水关”[11],清代志书多有转述。内容以明末为下限的《读史方舆纪要》记南川县马颈关“在县界,又有雀子冈关。正德中,贼方四等攻南川马颈、雀子冈等关,又攻东乡、永澄诸处,其地盖相近云。”[12]据重庆市文物考古研究院调查,龙崖城的关口坡区域存有宋代关隘遗迹1处,从地名和遗存性质来看,可能为早期的马颈关所在处[13]。顾名思义,“马颈”就是整个马脑山体的颈部区域,是山城连接外界的要害和薄弱部位(如兴文凌霄城的断颈岩、遵义海龙囤的后山关隘),近代纪游对这个部位有“马嘴鞍部”[14]的形象描述,可供参考。

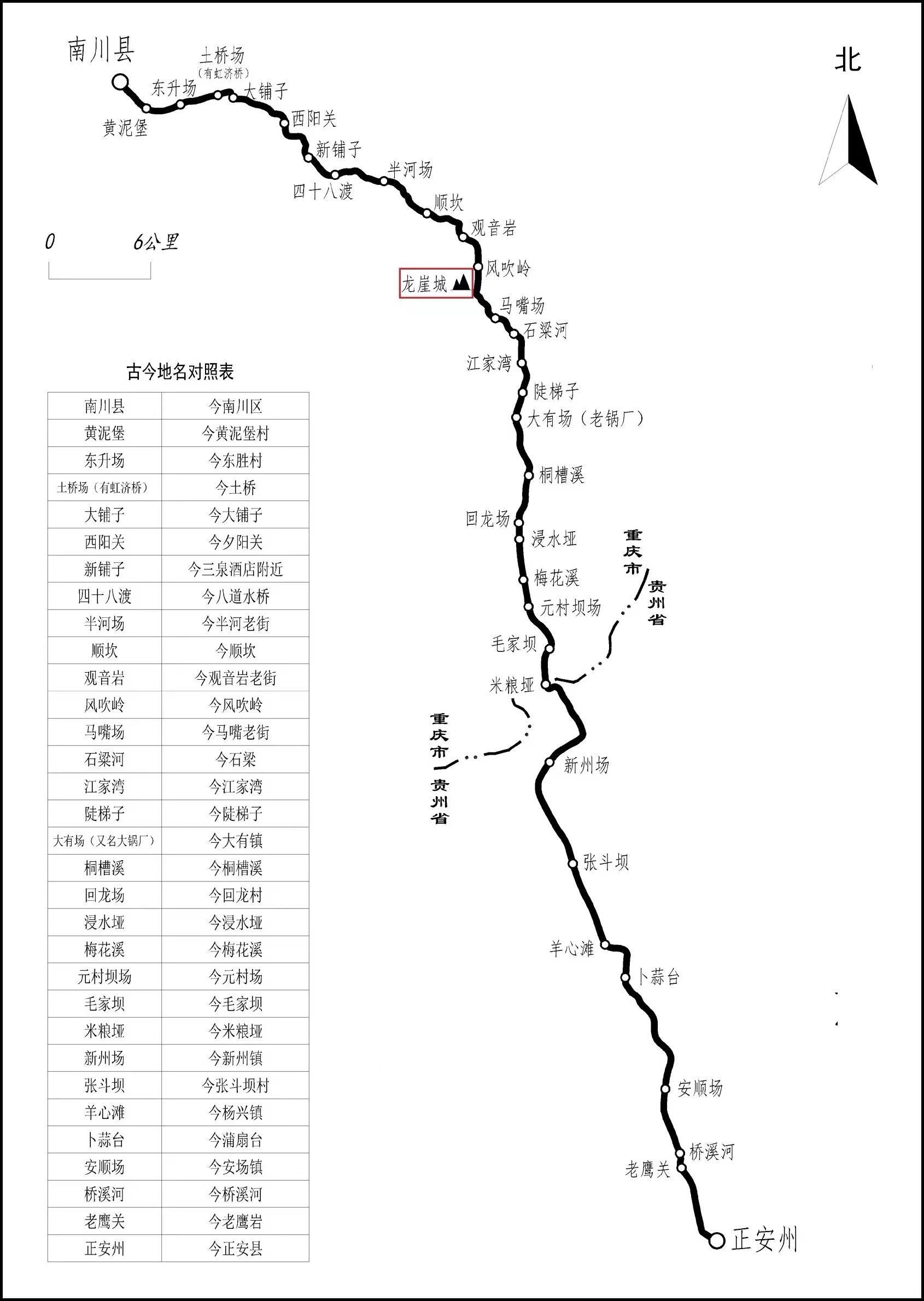

清代前期,龙崖城片区出现了另一个与“马”相关的地名——马嘴山。康熙间编纂的大型类书《古今图书集成》征引了今已失传的康熙《重庆府志》,记载南川县有“马嘴山,在治东五十里,高三十里,西向,有小道通真安州。”[15]又康熙《大清一统志》云:“马嘴山,在南川县东五十里,高三十里,有小路通正安州。”[16]雍正《四川通志》云:“马嘴山,在(南川)县东五十里,高三十里,有小路通真安州。”[17]乾隆《南川县志》云:“马嘴山,治东五十里,高三十里,路径通正安。”[18]

据近代一些纪游的形象描述,“马嘴”之名应来自马脑山嘴部区域上翘的山峰。如李子宽《南川纪游》云:“由观音岩背上转十里为马嘴,即马脑城,远望如马头吊起,马嘴朝天。”[19]李了空《同法舫、又信两法师游南川金佛山》诗句“朝天露马嘴,观音岩背后”自注:“马脑城,山形如马首、马嘴朝天。”[20]邱培豪《南川金佛山记游》云:“过岩绕道马嘴峰,路旁皆山,层峦叠嶂。不移时,即至马脑城。”[21]曹世英《到金佛山去来》云:“从马嘴绕过去,便是我们当日下宿的地方马脑城。所谓马嘴,是一山峰,崛然特立,迎头看去,好像一堵墙一样。”[22]再者,马脑(嘴)山麓有小市名马嘴场,清代曾设马嘴铺(南川至正安官道上的递铺),可能是正对马嘴峰下,因以得名。由此观之,“马颈”、“马嘴”都是依托“马脑”衍生而来,几者以首、颈、嘴分处整个象形山体的不同部位,后来的马尿水也当属于这个脉络。

图七 马嘴峰旧照一(采自常隆庆《重庆南川间地质志》,1933年)。从拍摄角度和作者的纪行来看,此照是在风吹岭望向马嘴峰。

图八 马嘴峰旧照二(采自1991年版《南川县志》)

嘉庆后,龙崖城片区始出现与“龙崖(岩)”相关的地名。道光《南川县志》山川部分记载:

龙岩城,治东九十里,俗名马脑山,即马嘴也。上有凉风岭、马溺水(今马尿水)诸胜,存宋摩崖碑二。地通黔省,为邑中第一要隘。高二里,长过之,阔半焉,势如天马行空,昂霄直立。仅容一径可通,率皆攀藤附葛而上。上有池,长三丈,名天池,积水甚深,四时不凅,或疑为前代屯兵贮水处,殆未深考也[23]。

参照之前的记载,此条内容虽然也提到了马脑(嘴)山,并描述了山体“势如天马行空,昂霄直立”的形象,却新以“龙岩城”命名条目。再者,道光县志在古迹部分记有“龙崖城古摩崖碑”条目,收录了第一篇碑文,在艺文部分记有“龙崖城摩崖记”条目,收录了第二篇碑文,后来的光绪县志延续了同样的体例和记载。道光《重庆府志》在山川部分也记有“龙崖城”条目,将两篇碑文合录其下,又另立一“马嘴山”条目,记载与前志同[24]。嘉庆《四川通志》金石部分记南川县有“龙崖城古摩崖碑”条目,只收录第一篇碑文,山川部分也延续了前志对马嘴山的记载[25]。

较之府志和省志,道光《南川县志》似乎有为“龙崖(岩)”正名的强烈意愿,除了龙崖城本体,还将附近其他一些地理元素也冠以“龙崖(岩)”之名。如山川部分记载:“龙崖江,源出龙崖城西,西流二十里入两山间,行者凡经四十八渡乃出峡”;“龙岩泉,出龙岩城下,名小龙洞,洞暗而深,石怪而奇”;“龙岩飞瀑,在马脑山半,俗呼马溺水,源出金佛山。劈空飞泻,色若白练,崖高数百丈,瀑布下流数十里外……为四十八渡正流也。”[26]道光县志称马脑(嘴)山、马溺水为龙崖城、龙岩飞瀑的俗名,实际上透露了这是当地土著的一贯称呼,“龙崖(岩)”反而是新晋的官方命名。参考该志《里甲》一节收录的“东关村落地名”[27],有马脑城和马溺水,无一处“龙崖(岩)”相关地名,显然这里收录的是当地俗称的老地名。

还有其他例子可以说明“龙崖(岩)”之名的时间性。四十八渡水位于南川夕阳关至半河场间,早在南宋《舆地纪胜》中便有记载,是今大溪河上源龙岩江的一段。嘉庆以前,文献中并无四十八渡水与龙岩江的关联记载。如《古今图书集成》引《府志》云:“四十八渡水,在治东三十里,两山壁立,一水湾环其中,凡四十八渡,穴如户墉。发源自马嘴山下,经流二十里至四十八渡。”[28]康熙《大清一统志》引《府志》云:“四十八渡水,源出马嘴山,西流二十里至四十八渡,又四十里至流金水,又二十里至水东桥,与镇江桥溪合流。”[29]这里只说四十八渡水源自马嘴山,后来的雍正、嘉庆两版省志和乾隆、嘉庆两版一统志记载相同。道光《南川县志》山川部分的“四十八渡水”条目仍同前志,但新增的“龙崖江”条目却说此水源自龙崖城,下流至四十八渡水出峡(见前引),显然是将四十八渡水的上源依托新晋的“龙崖城”冠名为“龙崖江”,之后该名不胫而走,如今已成为大溪河上游的官方命名。

龙尾城的名称流变也颇能说明问题。龙尾城最早称罗围城,成化《重庆府志》云:“罗围城山,在(南川)县东南一百三十里,其山似城周围,因名”[30],这里明言该山是因形似城围而得名。嘉庆《正安州志》云:“南川有玛瑙城、罗尾城,一時同建”[31],这里的“罗尾”(词义不通)应为“罗围”的同音异写,就像文中的“玛瑙”之于“马脑”。道光《南川县志》的记载出现了明显变化:“龙尾城山,在金佛山东四十里,四面险峻,与龙岩城相似”[32],不仅改了名称,还强调与龙崖城的形似关系。进一步,民国《南川县志》云:“龙尾城,马嘴东三十里,连正安界,与龙崖城首尾相对”,“自轿子山南稍东,迢递十余里,得龙尾城山,以与龙崖城隔河(原注:石梁)相望得名。俗讹为骡尾,古名罗播,宋宝祐摩崖记所谓城龙崖、戍罗播是也。”[33]这两段话包含的信息比较有意思。首先,当地俗称“骡尾”(个别旧地图上标为“落尾”),音同“罗围”,编志者之所以将其“纠正”为龙尾城,是认为此山与龙崖城隔石梁河首尾相望,又地形相近(皆四面险峻),想必渊源有自,这透露出“龙尾城”也是由“龙崖城”衍生的新名称。再者,嘉庆以来的县志显然认为碑文“城龙岩”是指补筑马脑山,而为了疏通碑文的前后逻辑,民国县志进一步将俗称骡尾(罗围)城的龙尾城解读为茆世雄戍守的“罗播”(这样,茆世雄便可以就地筑城后升领南平军了),反之也印证了他们对碑文“城龙岩”的误解。

图九 光绪《南川县志》舆图标注的龙崖城和龙尾城

图十 民国地图标注的罗围城和落尾城

进入民国后,龙崖城还衍生出一个“蟠龙砦”之名,今城门上的“蟠龙砦”三字,结合拱顶“皇帝纪元四千六百一十一年癸丑建补修”石刻,应为1913年补修城门时的新晋命名。“蟠龙砦”在近代纪游中偶有提及,如陈铭枢《十三日自温塘出发玛瑙城》诗云:“遗堞蟠龙寨(原注:三字劲秀悬于寨门上),御戎纪绩坊(原注:南宋茆世雄却鞑兵磨崖刻功碑于砦侧)。”[34]曹世英《到金佛山去来》云:“七时到马脑城,居高临下,形势险恶,为南宋时所建,有一夫当关,万夫莫开之势力。蟠龙岩突出于前,有类炮台”[35],似乎“蟠龙”之名来自城门附近那块突兀悬空的岩石。

据我们统计,近代纪游中提及最多的地名是马脑城和马嘴山,其次才是龙崖(岩)城,偶有提及蟠龙砦和天成山,后两者至今未流行。事实上,在我们的走访过程中,附近村民喊得最多的仍是马脑城和马嘴山,与文献反映的情况相符,足以证明“马”的象形称谓是更为根深蒂固的老地名。通常情况下,筑在山顶的城寨多依山为名,比如合川钓鱼城之于钓鱼山、梁平赤牛城(又名牛头寨)之于赤牛山、兴文凌霄城之于凌霄山、遵义海龙囤(龙岩囤)之于龙岩山等。即便城名与山名不一,命名理据也会有所区别。如涪陵龟陵城又名三台砦,所在山体称三台山,“龟陵”是以山形似龟得名,“三台”则来自三级台阶的整体地势,各有各的道理。同样还有渝北多功城与所在的翠云山,各自的命名理据也不同,并存不悖。但南川龙崖城与马脑城、马嘴山都是以动物象形为名,这就明显冲突了。如果说赤牛城可演化为牛头寨或其他以带“牛”的词组,龙岩城(囤)可演化为海龙囤或其他带“龙”的词组,马脑城演化成马嘴城还说得通,陡然变成其他动物的词组,实在过于突兀。

综上,我们可以肯定“龙崖(岩)城”之名非自然演化,而是清代编志者误读碑文导致的重新命名,可能在他们眼里,当地形成的俗称反而是不了解碑文的“俗讹”,故需要以正视听。当然,也不排除另一种可能,即他们认为当地的俗称不及碑文中的“龙崖(岩)”有气势,刻意就错改名,然无考矣。

最后再作一点关于“始作俑者”的考察。清代南川县有多次修志之举,雍正十年知县张晅创修县志,未刊印;乾隆十三年知县陆玉琮取张稿纂修,存传抄本;嘉庆十一年知县蒋作梅据张稿续纂,仍未付梓;道光三十年知县魏松聘请举人康作霖据蒋稿增修县志,于咸丰元年首刻成书[36]。据道光县志收录的嘉庆十一年旧序,蒋作梅自叙赴任南川后,“即询及邑乘,仅得前令张公晅手集数纸,胚胎犄具,挂漏实多。及考之省志,如山川、古迹等类,又与今多所牴牾,不足征信,盖自前明已未有成书矣。越二年,乃得于案牍馀闲,博览前编,捃摭近事,兼访于荐绅耆老,而亲为删订纂辑,凡五阅月成稿。”[37]蒋氏虽然参考了张稿,但蒋稿中关于龙崖城部分的记载显然乃后创,非承自前志。原因在于,目前能看到的传抄本乾隆县志无一处“龙崖(岩)”之名,更早的张稿当不例外。再者,蒋氏参考的省志乃雍正版《四川通志》,该志也未提及“龙崖(岩)”之名,这或许就是蒋氏评价其“山川、古迹等类,又与今多所牴牾,不足征信”的原因。

道光县志对龙崖城部分的记载直接承自蒋稿,而非魏松、康作霖后创,至少有两条非常明显的证据。一是收录的蒋作梅撰《四十八渡碑记》云:“治东四十八渡,黔蜀之要津也。源出龙崖城,两山壁立,一水湾环。涉是溪者,凡涉水四十有八,因以得名焉。”[38]二是收录的南邑举人周伯寅于嘉庆十一年撰《游金佛山记》云:“四十里龙崖城,城宋筑也,上有宝祐摩崖记二。登城四望,见前游四十八渡,及水井、香炉诸峰,皆历历目前,如故人不忍别去。”[39]两者都记载了龙崖城,周氏还首次提到龙崖城有南宋摩崖记二,鉴于周氏乃蒋稿田野采访的负责人(董分采九人)[40],不仅龙崖城之名,想必两篇碑文也录入了蒋稿中。而挂名总纂的蒋氏关于龙崖城部分的“删订纂辑”,极有可能是依据实地走访的周氏提供的一手材料,果真如此,周氏便为龙崖城及相关地名的最早命名者,蒋氏则为定稿的拍板者。

图十一 周伯寅嘉庆十一年撰《游金佛山记》对龙崖城最早的记载

而后,嘉庆二十一年刊《四川通志》和道光二十三年刊《重庆府志》中关于龙崖城的记载,显然参考了南川县提交的蒋稿(府志、省志的编纂需要县级地方提供材料)。道光县志虽晚出于省府二志,但最大程度地保留了蒋稿的体例和内容,更晚的光绪县志又以道光县志为准绳,这就是本文涉及嘉庆以后地名演化的内容时,主要以道光县志为引用文本的原因。

二、宋末播州、南平军筑城抗蒙史事补正

我们对南川龙崖城名称流变的揭示,并非认为目前的官方命名应改回马脑城,毕竟龙崖城也得名两百余载了,早已名声在外、约定俗成[且与“海龙囤”同质度不高,倒是原名“马脑山(城)”与凤冈“玛瑙山(城)”[41]音同],只是为了更好地探究相关史事,有澄清的必要。在确定碑文“城龙岩”所指后,下面再对宋末播州创筑龙岩新城和南平军补筑马脑山的具体时间和军事形势作些讨论。

先来看下播州筑城的相关情况。宝祐三年(1255)平定云南全境后,占据云南的蒙军存在两种“斡腹”南宋下游的方案,一为经贵州取沅州(治今湖南芷江)、靖州(治今湖南靖州县)入湖南,一为取广西入湖南,进一步从后方威胁东南心腹[42]。罗氏鬼国为半独立的部族联盟,东与播州接境,云南蒙军若取沅、靖入湘,罗鬼、播州首当其冲[43]。蒙军在平定云南和北上攻蜀的过程中已降服了滇东北一带的蛮部,杨文以云南蒙军“迫近乌琐(又称乌撒,今贵州威宁)、罗鬼,拒播不远”,上书疾呼:“此虏势必遣一溜向特磨,以窥我邕广(指“斡腹”广西);遣一溜出罗鬼,以窥我南鄙。虏势得合,非特蜀事岌岌,而湖广亦凛凛矣!”[44]

宝祐四年(1256)五月甲辰,罗鬼遣报思、播,称蒙军招养蛮人将取道西南入边,宋廷诏以银万两,使思、播结约罗鬼为援[45]。九月己亥,宋廷以播州东南的黄平(今贵州黄平旧州镇)有路通靖州,令荆阃严作防捍[46]。次年二月,位于播州后方的思州(治今贵州务川)修筑了三座隘城[47]。闰四月乙酉,宋廷令湖北按抚使兼鼎、澧、辰、沅、靖镇抚使吕文德由常德移司靖州[48],以加强前线防御。九月戊辰,蜀阃蒲择之奏蒙军进侵罗氏鬼国,已调兵往潼川路安抚使驻地泸州,并札播州严备[49]。播州上报蒙军由卜卤、乌琐以攻罗鬼,事态紧急,向宋廷乞兵支援[50]。宋廷提出夹击计划,以驻泸州的朱祀孙袭其后,吕文德扼其前[51]。十月甲辰,宋廷以沅州有粮可运、播州有粮可守,令吕文德进师播州前线[52]。此时罗鬼诸酋多被蒙军降服,有些后来还参与了蒙军从广西“斡腹”的战事[53]。十一月癸酉,理宗谕:“诸将提兵征讨,当直入播境,须令追袭进剿,仍抚循诸蛮,不可纵军士骚乱,以失其心。”[54]

就是在这样的形势下,吕文德入播后与杨文合议“置一城为播州根本”。尽管播州属四川夔州路,但从荆湖方面的积极投入和宋廷的防御重心来看,援助播州修筑龙岩新城的主要目的是为了遏制云南蒙军“斡腹”入湘,播州实为黄平、沅州、靖州和荆湖南路的前线据点。当然,如果云南蒙军选择北上进攻夔州路,播州也是南平军、涪州(治今重庆涪陵)、绍庆府(绍定元年以黔州升府,治今重庆彭水)等夔郡的前线据点。《杨文神道碑》称播州地处巴蜀之南鄙,“近接珍、涪、南平、施、黔,远通湖北之沅、靖,及广右之邕、宜等处,播乃我国家藩屏也!”[55]理宗御笔:“杨文,国之藩篱,斡腹之防,正赖其力”[56],无论从播州的军事区位还是杨氏一向的积极表现来说,实非过溢之言。

关于修筑龙岩新城的具体时间,以往根据《杨文神道碑》的记载,多定在宝祐五年。李飞则认为修筑龙岩新城工程浩大,非宝祐五年底的两个月能够完成,应该是在宝祐五年底开工,宝祐六年完工[57]。根据龙崖城碑文所述茆世雄于宝祐六年“戍罗播,城龙岩毕事”,我们赞成李飞对完工时间的大致判断,现就整个工程的起讫情况再作进一步分析。

《杨文神道碑》涉及吕文德入播前后的部分云:

宝祐丁巳,虏酋悟浪葛䚟(指云南蒙军将领兀良合台)出大理,由卜卤、乌琐以攻罗鬼。杨君具以实闻,上忧之,乃□命今节使两府吕公文德驻黄坪。既而播军于阆中生致贼之头目胡撒桂者。御笔:“杨文,国之藩篱,斡腹之防,正赖其力□援。转两官,可特与转符节使。”吕公与杨君相会,面言当为申朝廷,行下□□□制阃,置一城以为播州根本。我且住黄坪,以蔽沅、靖。于是筑龙岩新城。既而两府御使吕公偕杨君深□□□,□酋勃先率诸酋跪马□□□□□□来,南蛮部复□矣。两府节使吕公谕以朝庭恩意,勃先□□,赐以金帛、袍□、笏有差。贳其从前□□□□□。未几,蒙酋□□入寇蜀□□□□□□□投□而起□……(此后碑文亡佚)[58]

图一二 杨文神道碑拓本残段(采自公众号“贵州省博物馆”)

细察碑文“于是筑龙岩新城”的上下文,似乎此事发生在吕文德入播后携杨文降服勃先之前。按勃先为闽蛮酋长,势力范围约在今贵州金沙、仁怀一带,与罗氏鬼国为联盟关系,其时很可能倒向了蒙军。宋濂《杨氏家传》记载此事:“(宝祐)五年,北兵循云南将入播,(杨)文驰奏。诏节度使吕文德携文入闽,谕群酋内属,大酋勃先领众降。”[59]此后闽蛮叛服不定,尝于咸淳二年(1266)大举入寇播州,破立边诸戍,被杨文之子杨邦宪连续两次击溃,后不复出扰[60]。

那么,吕文德抵播后是在什么时间与杨文入闽界呢?时湖南安抚大使李曾伯在宝祐六年(1258)正月中的奏文称:“又文德入播,近传已离播州,往会宁关(约在今贵州金沙与大方间),地属葛闽,却闻鞑兵已退出乌锁。”[61]也就是说,吕文德携杨文降服闽酋的时间与李曾伯上奏的时间接近,而蒙军从罗鬼、乌锁退出也大概是在这个时候。我们认为,在蒙军逼境的形势下,播州为戍卫罗鬼来路乃至联合荆军主动出击,应无暇集中资源进行大规模的工程建设,并且吕文德与杨文的商议情况还得向宋廷申报,在获得宋廷下诏荆阃给予的支持后,方有足够的财力人力和合法性保障筑城事宜。这样的话,播州龙岩新城的始筑时间当不会在宝祐五年底,《杨文神道碑》所谓“于是筑龙岩新城”应为事后追述的语境。

其实,吕文德抵播的时间并不像通常认为的那样是在宝祐五年十月。宋廷于十月二十一日才决定让驻靖州(或在黄平)的吕文德进师播州[62],而文书从行在传至谭州(荆湖南路首府,治今湖南长沙),再从潭州传至靖州,然后整装提师赴播,显然不是在十月底乃至次月初能完成的事。时驻潭州的李曾伯奏称:“自长沙至靖州凡千里,自靖州至黄平亦近千里,又黄平至播州为程六日。自播至会宁关未详里数,书问须用专遣,不能速达。”[63]根据李曾伯驻广西时期与朝廷的文书往来,正常情况下,行在—潭州—靖江府(广南西路首府,治今广西桂林)驿道的急脚文书大概需要半个月的时间,其中行在至潭州要花去十天左右。[64]而靖州距潭州的里程与靖江府相当,也就是说,抛开一些其他因素(如靖州不在干线驿道上,不一定用急脚快递),行在发出的文书按传至靖江府的标准,至靖州也需要半个月左右,加上提师赴播的行程,总耗时绝不会低于一个月。前引理宗在十一月二十二日谕诸将提兵入播,须军纪严明、抚循诸蛮、争取人心,应该是对刚刚(或即将)抵播的荆军作出的指示。之后吕文德携杨文入闽界招抚众酋,除了积极防御的策略,也算是对理宗旨意的贯彻。那么,在宝祐六年正月(或去年十二月)蒙军退出罗鬼、乌琐前,抛开经费和程序问题,播州(包括赴援的荆军)是无暇大兴土木的。

宝祐六年正月甲戍(二十五日),宋廷诏吕文德督办关隘、屯栅、粮饷,相度黄平、思、播诸隘寨险要,条具所需工役费用[65]。四月丁酉,诏田应已为思州驻扎御前忠胜军副都统制,往播州共同修筑关隘,措置备御[66]。七月乙亥,吕文德再次入播,诏京湖给银万两[67]。《宋季三朝政要》记载该年“乃修思、播关隘,调兵防播州支径,差官相度,置黄平屯。”[68]参见戍罗播的茆世雄“城龙岩毕事”后于十二月赴任南平军,播州龙岩新城的完工时间当距此不远。联系七月份吕文德再次入播,带来了支持修筑龙岩新城(应该还包括黄平城)的经费,故龙岩新城的完工时间当在八月至十一月间,大致定在宝祐六年冬当不为过。至于龙岩新城的动工时间,参见宋廷在四月份诏思州田氏前往播州共筑城隘,拟此时播州已开始自集资源启动筑城事宜,而后吕文德携荆阃拨款再次入播,当是兑现《杨文神道碑》所记载的“当为申朝廷,行下□□□制阃,置一城为播州根本”的承诺。

再来看下南平军补筑马脑山的相关情况。首先,茆世雄补筑马脑山的时间不会在宝祐六年。据碑文,时在播州的茆世雄于该年十二月领命知南平军,“始至,鞑巳及境”,紧接着在正月、二月两度抵御蒙军攻城,应无暇展开筑城。碑文题名的共事者中有“前太守李奕承”,表明前任知军还未来得及完成交接,蒙军便已逼境,进而困在马脑山,这也反映了局面的紧张程度。再者,南平军补筑马脑山的军事形势也与播州、黄平筑城不同,后两者是面对云南蒙军东出威胁作出的反应,前者则是面对蜀境蒙军南下威胁作出的反应。以往研究对于蒙军“斡腹之谋”的地理认知,多聚焦于由云南出击,认为“斡腹”方式无非分取贵州、广西入湖南,或北上攻蜀。然而,由蜀境蒙军南渡长江进攻夔路边郡,或分取施州(治今湖北恩施)、黔州入澧州(治今湖南澧县)、鼎州(治今湖南常德),或分取南平军、黔州(及泸州赤水河线)突破思州、播州入沅州、靖州,也是一种避开夔峡正面防线进入湖南的“斡腹”方式,并且对整个长江后方的战略威胁要大于单纯地从云南北上攻蜀,认识这点对我们更全面地分析“斡腹”防线的军事地理至关重要[69]。

宝祐六年(1258)冬,为配合蒙哥汗正面攻蜀,占据成都的纽璘部蒙军分师水陆东下,一路突破叙州、泸州江防,进至重庆下游的涪州,造锁江浮桥驻军两岸,以杜下游援蜀宋军[70]。针对上游形势,宋廷在该年十二月庚辰诏京湖置制使兼夔路策应使知江陵府(治今湖北荆州)马光祖移司峡州(治今湖北宜昌),诏湖北安抚副使兼归、峡、施、珍、南平、绍庆六郡镇抚使知峡州向士璧移司绍庆府(黔州),以便策应[71]。开庆元年(1259)正月己酉,宋廷以蒙军“攻忠、涪,渐薄夔境”,诏蜀阃蒲择之、荆阃马光祖战守调遣便宜行事[72]。除了进师援蜀,从防守的角度来看,移司峡州当为加强夔峡的正面防线,移司绍庆府则为加强夔路南部的“斡腹”防线[73]。而云南蒙军在年初退出罗鬼后,已将“斡腹”重心调整为取广入湘,故茆世雄于十二月份从播州调任南平军,实与此时的蜀中战局直接相关。

开庆元年春,纽璘受蒙哥之命南下征讨播州、思州[74],途中两次攻打了南平军马脑山。龙崖城碑文云:“正月,贼酋重兵攻城。二月,再寇。斩虏使,焚伪书,诸将争击,贼败而退,献俘授馘,功不一书”;之后南平守将加固了马脑山城池,“浚之崇之,遂为南方第一屏障”;宋廷于六月十四日收到南平军“全城却敌”的战功[75],于是“上恩叠颁,宰揆枢宣钧翰踵至,咸谓兴筑以来所创见也”,守将遂于七月十六日在今龙崖城刻石纪功。

纽璘部虽未攻克马脑山,但俘获了宋方一位军将。驰援涪州的宋勇胜军统制詹钧率部追入隆化县(南平军治县,今南川),以不足一千步兵被蒙军数千铁骑包围,陷入孤立无援之势,虽屡屡却敌,终寡不敌众,受伤被俘[76]。《元史》称随纽璘征战的车里“败宋兵于马老山,俘获百余人”[77],完颜石柱“军隆化县,与宋兵战,大败之”[78],所败者可能为詹钧的驰援部队。

詹钧被俘后坚持不屈,蒙军将其缚于马上载行八日,“至播州土门,逼令招城中,不行,遇害。”[79]播州土门的具体地点有待确证(可能在海龙囤后山的土城)[80],但蒙军这次南下应该深入到了播州南部的乌江。据《宋史》记载,二月辛丑“涪州报大元兵退”,三月庚申“马光祖奏大元兵自乌江还北。”[81]以往研究对于蒙军进退路线的判断,要么认为取乌江水路南下,要么认为取乌江水路返回。但元明史籍中的“乌江”地名实指今遵义南部的乌江渡及其附近段乌江[82],今乌江下游(重庆段)在历史上被称作延江、清江、涪陵江、黔江、龚滩河等,全流段冠以乌江之名是非常晚近的事,结合南平军的区位,显然蒙军南下播州和北返涪州都是取陆路。或有论者认为,即便蒙军从播南乌江顺流而下回到涪州,与文献记载的“自乌江还北”也不违和。然而,历史时期乌江干流的航运上限只能到达今思南江口村(龙底江汇入乌江处),遵义乌江渡以下的河道(特别是今构皮滩电站库区段)因落差大、险滩陡,向不通航,况且蒙军南下是以骑兵为主(参詹钧被俘),取水路不利行军,故蒙军回程肯定是取来时的陆路。

图十三 遵义乌江渡至余庆构皮滩间的乌江断航险滩——漩塘。(摄/张颖)此段河道中类似的天险还有镇天洞、一子三滩、花滩、天生桥等,在构皮滩电站蓄水前向不通航。

图十四 清代南川县至正安州官道示意图。(绘/牛楠)龙崖城所在的马嘴山是南川通往黔北的古道翻越金佛山东麓山口风吹岭的制高点,宋末南平军徙治山城的选址与当时涪州、南平军、珍州、播州等夔路边郡之间的交通地理关系密切。

蒙军从播南乌江撤回,应与播军的阻扰有关。《杨氏家传》记杨文“(宝祐)六年,拜亲卫大夫。以解渔城围、剪乌江寇功,加忠州团练使。”[83]这里的“渔城”无论是“渝城”的误写还是“钓鱼城”的简写,其解围之事都发生在涪州(今涪陵)蔺市浮桥被下游宋军突破或蒙哥殒命钓鱼城下之后,故“解渔城围、剪乌江寇”之事当系于开庆元年,其中“剪乌江寇”很可能就是播军在今乌江渡附近逼退蒙军之事。该年秋七月辛亥,“以知播州杨文、知思州田应庚守御勤劳,诏各官一转”[84],或与此有关。

审视战事经过,南平军补筑马脑山的时间至少不会早于纽璘部撤回涪州。纽璘部从涪州取陆路南下播州必经南平军(参见万历平播之役南川路明军的进攻路线),至播南乌江受阻后原路返回,很可能是在往返途中各攻打了一次马脑山,期间一直在江南活动,南平守将应无暇集中资源展开筑城。事实上,直至蔺市浮桥被下游宋军突破后,盘泊涪州的蒙军对南平军的威胁才算真正解除。三月丁巳,宋廷任命吕文德为四川制置副使兼知重庆府,提兵援蜀[85]。吕氏以巨舰载甲士数万,与纽璘部在清江(今涪陵乌江口)附近相峙七十余日,待至夏汛[86]。五月乙卯,宣司奏吕氏乘蜀江雪涨,攻断浮桥;六月甲戍又奏吕氏乘风顺战胜阻敌,遂入重庆[87]。之后不久,南平军“全城却敌”的战功上报至宋廷,各级嘉奖大概是在七月份下达南平军,这也是守将于该月十六日刻石纪功的原因。

我们估计,南平守将补筑马脑山的时间可能在四月至七月间。契机在于,根据这次马脑山防御战的经历,守将对南平军在“斡腹”防线中的重要地位有了更深的认识,对三年前“城池草创”的一些缺陷也有了切身体会,于是在局面刚刚缓和之际,便集中资源加紧完善马脑山的城防设施,为更好地抵御可能存在的反扑和今后的长治久安奠定基础。

三、余论

最后再对龙崖城碑文“南方第一屏障”的解读问题作些探讨。唐冶泽认为,南平军以南的珍州(治今贵州正安或道真境)、思州、播州为少数民族酋长世袭长官,至南平军才由汉官统治,“南方第一”或指朝廷能够直接派官管理的四川最南边[88]。的确,思、播二州虽然在《宋史·地理志》中被列为夔州路的正州,实际上仍为田、杨二氏世袭的“土州”,但地处南平以南、思播以北的珍州并非如此。

宋代缘边地区普遍存在武臣知州例,以加强军事控制。宣和七年(1125)八月泸南沿边安抚司言:“本路沿边施、黔等州皆系武臣知州,即珍州与施、黔州事体一般,欲望将珍州守臣依黔州守臣差武臣。”[89]据绍兴二十六年的一条材料显示,知珍州武官阶为从七品的武德郎,由殿前司游奕军训练官出任[90],而珍州境内的丽臯、思义、安定、寿山四堡为“官军把守之处”[91]。又如,德祐元年珍州失陷时的守将江彦清为巴州人[92],《宋故武功大夫永康府君张公墓志》称墓主潞州潞城人张俣曾两次知珍州[93],此皆珍州为流官出守的直接证据。此外,南宋珍州还设有与边区民族互市的马场,负有筹办纲马之责。隆兴元年十一月都大茶马司言:“契勘夔路管下珍州,系与南平军接连界分。本州夷人多出好马,缘为未曾置场,递年止是见任官、形势户私买。今相度,欲乞行下珍州,委自知(州)、通(判)措置,收买三纲,应副趁办起纲。”[94]置马场后的乾道年间,珍州的买马岁额为二百五十匹,南平军为四百匹[95],更靠南的珍州实与南平军(时治今重庆綦江铜佛坝,嘉熙三年迁治今南川)同为羁縻西南夷地的边郡帅府。因此,纯粹从政区地理的角度去解读“南方第一屏障”,恐怕说不通。不过,由于珍州是否筑有徙治山城还需要进一步考察,主张南平军马脑山为朝廷能够直接派官驻守的四川最南边的徙治山城,逻辑上仍有成立的可能。

那么,可否换一种思路,从南平军在“斡腹”防线中的地位高低或山城的坚固程度来作解读呢?我们认为,“南方第一屏障”更多为守将却敌受赏和筑城政绩的表功之语,虽然在一定程度上可以反映南平军的军事地位、抗蒙功绩和马脑山的易守难攻,但溢美的成分也不可不察。并且,如果要准确评估南平军在整体“斡腹”防线中扮演的角色,也需要结合其他据点的情况进行综合考察。因此,与其对号入座地围绕何为“第一”或“之最”去作文章,不如扩宽研究视野,将重心放在“南方屏障”这个军事地理概念的普遍意义上。

目前,根据文献和考古可以确证的“南方屏障”有南川龙崖城和龙尾城、兴文凌霄城、遵义海龙囤和养马城、桐梓鼎山城、彭水绍庆城、恩施柳州城(倚子山城),尚待确证的有正安大城(城上城)和南山寨、彭水采芹城和鸡冠城,加上非徙治山城但同为重要据点的黄平城和思州三隘(地点待考),可以说川江以南的城防据点已构成一个蕴含于南宋四川山城防御体系下的又具有自身独特区位和防御重心的单元防御体系。因此,对于任何一座“南方屏障”的地位和功用的评价,都离不开体系的视野,都需要从区域军事地理的角度将其纳入整体“斡腹”防线中予以考察。换言之,我们只有对“南方屏障”构成的单元防御体系进行全面的结构化研究,才能更加深入地了解各个据点在体系中的角色和位置,或者说据点之间的分工和联系。

注释:

[1]此外,嘉庆《四川通志》只收录了第一篇碑文,材料所据与道光县志、府志相同。

[2]道光《南川县志》卷一《封域门·古迹》,第2b-3a页;卷一一《艺文门·文选》,第4a-b页,清咸丰元年(1851)刻本。参校石刻原文,志书记录的碑二缺“嘉平”二字,“城龙崖”应为“城龙岩”。

[3]a.张远东:《龙岩城古摩崖碑初探》,四川省南川县志编纂委员会编:《南川县志》,四川人民出版社,1991年,763-769页。b.张钦伟:《南川抗元名城龙岩城》,《四川文物》1996年第4期,第42-43页。c.周晏:《南宋抗蒙第一记功碑——龙岩摩崖》,《重庆交通大学学报(社会科学版)》2007年第5期,第81-83页。d.唐冶泽:《重庆南川龙岩城摩崖碑抗蒙史事考》,《四川文物》2010年第3期,第70-79页。

[4]李飞:《宋蒙战争中的“斡腹之防”——以山城为中心的考察》,四川大学博物馆等编:《南方民族考古》第23辑,科学出版社,2021年,第284-285、289-293页。

[5]a.贵州省文物考古研究所、遵义市汇川区文体广电局:《贵州遵义海龙囤遗址》,《考古》2013年第7期,第69-82页。b.贵州省文物考古研究所、遵义海龙囤文化遗产管理局:《贵州遵义市海龙囤遗址城垣、关隘的调查与清理》,《考古》2015年第11期,第3-27页。c.贵州省文物考古研究所、重庆市文化遗产研究院:《贵州遵义市养马城遗址调查与试掘简报》,《考古》2015年第11期,第28-45页。

[6]李飞:《宋蒙战争中的“斡腹之防”——以山城为中心的考察》,《南方民族考古》第23辑,第284-285页。

[7]《元史》卷一三二《步鲁合答传》,中华书局,1976年点校,第3207页。

[8]关于宋末南川龙崖城战事的详细考述,可参阅唐冶泽《重庆南川龙岩城摩崖碑抗蒙史事考》一文,该文认为车里攻打的马老山就是南平军马脑山,我们赞成这个判断,而对于该文一些值得商榷的观点,将在后面讨论。

[9]成化《重庆府志·南川县》(不分卷),第3a页,明成化间(1465-1487)刻本。

[10]万历《重庆府志》卷六八《艺文志·七言律诗》,第13a-b页,明万历三十四年(1606)刻本。

[11]《明史》卷四三《地理四·四川》,中华书局,1974年点校,第1032页。

[12](清)顾祖禹撰,贺君次、施金和点校:《读史方域纪要》卷六九《四川四·重庆府》,中华书局,2005年,第3282页。

[13]代玉彪:《不攻之城——龙崖城遗址考古调查札记》,原载公众号“重庆考古”(2020年7月14日),后收入重庆市文化遗产研究院、重庆文化遗产保护中心编《重庆公众考古·庚子集》,新华出版社,2021年,第82-87页。此外,与龙崖城隔石梁河相望的龙尾城也有“关口”地名,民国《重修南川县志》称此关口即《明史·地理志》记载的雀子冈关。据重庆市文物考古研究院调查,龙尾城也存有宋代遗迹,其性质可能为龙崖城的前哨。

[14]陈铭枢:《金佛山纪游》,《海潮音》第20卷第12号,1939年,第7页。

[15](清)陈梦雷:《古今图书集成·职方典》卷六〇七《重庆府部丛考·重庆府山川考一》,中华书局,1934年缩印,第109册,第41b页。关于该书所引《重庆府志》的版本,参见唐光荣《<古今图书集成>本<重庆府志>考》,《中国地方志》2021年第4期,第36-42页。

[16]康熙《大清一统志》卷二二八《重庆府·山川》,第12b页,清道光九年(1849)木活字本。后乾隆、嘉庆两版一统志记载相同。

[17]雍正《四川通志》卷二三《山川·重庆府》,《文渊阁四库全书》第560册,北京出版社,2012年影印,第342页。更早的康熙版《四川总志》中无相关记载。

[18]乾隆《南川县志·山川》(不分卷),《中国地方志集成·重庆府县志辑》第23册,巴蜀书社,2017年影印,第242页。

[19]李子宽:《南川纪游》,《海潮音》第20卷第12期,1939年,第12页。

[20]李了空:《同法舫、又信两法师游南川金佛山》,《海潮音》第20卷第12期,1939年,第11页。

[21]邱培豪:《南川金佛山记游》,《旅游杂志》第13卷第6期,1939年,第23页。

[22]曹世英:《到金佛山去来》,《新世界》的13卷第5期,1938年,第36页。

[23]道光《南川县志》卷一《封域门·山川》,第4a页。

[24]道光《重庆府志》卷一《舆地志·山川》,《中国地方志集成·四川府县志》第5册,巴蜀书社,1992年影印,第43页。

[25]嘉庆《四川通志》卷一一《舆地志·山川》,第32a页;卷五八《舆地志·金石》,第 28a-29b页,清嘉庆二十一年(1816)刻本。

[26]道光《南川县志》卷一《封域门·山川》,第7a-b页。

[27]道光《南川县志》卷一《封域门·里甲》,第1b-2b页。

[28]《古今图书集成·职方典》卷六〇七《重庆府部丛考·重庆府山川考一》,第109册,第41b页。

[29]康熙《大清一统志》卷二二八《重庆府·山川》,第23a页。

[30]成化《重庆府志·南川县》,第2b页。该志所附南川县舆图也标注了“罗围城山”。

[31]嘉庆《正安州志》卷二《寺观》,《中国地方志集成·贵州府县志辑》第40册,巴蜀书社,2006年影印,第44-45页。相同记载亦见道光《遵义府志》。

[32]道光《南川县志》卷一《封域门·山川》,第2a页。

[33]民国《重修南川县志》卷一《方域·山》《方域·形胜》,《中国地方志集成·四川府县志辑》第49册,第326、337页。

[34]陈铭枢:《金佛山纪游》,《海潮音》第20卷第12号,1939年,第7页。

[35]曹世英:《到金佛山去来》,《新世界》的13卷第5期,1938年,第36页。

[36]参见四川省南川县志编纂委员会编《南川县志》,第749页。

[37]道光《南川县志》卷首《序文》,前令蒋作梅旧序,第1a-b页。

[38]道光《南川县志》卷一一《艺文门·文选》,第32a页。

[39]道光《南川县志》卷一一《艺文门·文选》,第66b页。

[40]道光《南川县志》卷首《姓氏》,嘉庆十一年原修姓氏,第1b-2a页。

[41]之前有报道称贵州凤冈的玛瑙山城址始建于宋蒙战争时期,后来被考古证实修建于清代,最早不会超过明代。参见李飞《清代山城防御:以贵州凤冈玛瑙山遗址为中心》,《西华师范大学学报(哲学社会科学版)》2017年第4期,第26-29页。据笔者实地考察,凤冈玛瑙山城的选址并非险要,城内核心区与城外坝区的落差不超过二十米,低处的城墙、城门几与坝区平行,形态与巴蜀地区四围陡峭的防御山城有不小的区别。

[42]关于宋蒙西南“斡腹”攻防战事的集中论述,可参阅a.胡勇《论宋蒙(元)京湖战场》第二节《蒙军“斡腹”湖广与南宋措置荆湖广右》,胡昭曦、邹重华主编:《宋蒙(元)关系研究》,四川大学出版社,1989年,第150-162页。b.石坚军《蒙古“斡腹之谋”与南宋西南边防》,四川大学博士学位论文,2008年。

[43]明清湖广经黄平、贵阳、安顺入滇的驿道奠基于元代,在宋代尚未贯通为大道,云南蒙军经贵州“斡腹”入湘需经播境。

[44](宋)佚名:《杨文神道碑》,引自李飞《家事与国事:关于贵州遵义出土<杨文神道碑>的几个问题》(后简称引自李文),《四川文物》2021年第3期,第48页。按此碑为出土残块,原物连同拓本今已无存,之前有三种版本的释文刊布,各有缺憾。李飞根据发掘领队李衍垣整理的原始发掘记录,参考各家释文,重新对碑文进行了整理。据李飞考证,此碑的作者应为咸淳年间的蜀阃朱祀孙。

[45]a.《宋史》卷四四《理宗四》,中华书局,1977年点校,第857页。b.(元)佚名撰,汪圣铎点校:《宋史全文》卷三五《理宗五》,中华书局,2016年,第2849-2850页。

[46]《宋史全文》卷三五《理宗五》,第2852页。

[47]《宋史》卷四四《理宗四》,第859页。

[48]《宋史》卷四四《理宗四》,第860页。

[49]a.《宋史全文》卷三五《理宗五》,第2862页。b.(元)佚名撰,王瑞来笺证:《宋季三朝政要笺证》卷二《理宗·宝祐六年》,中华书局,2010年,第237页

[50]a.《杨文神道碑》,引自李文第48页。b.《宋史全文》卷三五《理宗五》,第2862页。

[51]《宋史全文》卷三五《理宗五》,第2862页。

[52]《宋史全文》卷三五《理宗五》,第2863页。

[53]宝祐六年十月二十二日,湖南按抚大使李曾伯收到广西经略安抚使印应飞书云:“此贼积年功夫破大理,入善阐(今云南昆明),降罗鬼,此皆蛮之大者,皆已入掌握中。”见(宋)李曾伯《可斋杂稿·续稿后》卷五《缴印经略来札手奏》,曾枣生、刘琳主编:《全宋文》第339册,上海辞书出版社、安徽教育出版社,2006年点校,第266页。开庆元年十一月,驻防广西的李曾伯奏云:“据俘获内亦有罗氏鬼国诸蛮在焉,见得侵蜀播之寇,皆由广而出矣。”见《可斋杂稿·续稿后》卷九《奏乞合江淮荆楚兵及浙右盐丁民船水陆控扼》,《全宋文》第340册,第54页。

[54]《宋史全文》卷三五《理宗五》,第2864页。

[55]《杨文神道碑》,引自李文第47页。

[56]《杨文神道碑》,引自李文第48页。

[57]李飞:《宋蒙战争中的“斡腹之防”——以山城为中心的考察》,《南方民族考古》第23辑,第292页。

[58]《杨文神道碑》,引自李文第48页。

[59](明)宋濂:《翰苑别集》卷一《杨氏家传》,《宋濂全集》(新编本),浙江古籍出版社,2014年,第1129页。

[60]《翰苑别集》卷一《杨氏家传》,《宋濂全集》(新编本),第1129页。

[61]《可斋杂稿·续稿后》卷五《缴印经略书安南奏》,《全宋文》第339册,第274页。李曾伯在奏文中提到正月七日曾收到一书,那么此奏发出的时间当在之后。

[62]十月戌申(二十五日)右丞相程元凤奏:“已行下宣抚司,吕文德既入播州,而沅、靖支径尚多,责令措置,其守臣容拟进。”见《宋史全文》卷三五《理宗五》,第2863页。这里不能理解为吕文德已入播州(毕竟四天前才决定让其进师),而是下令提醒荆阃在吕氏入播后需注意沅、靖一带的补防问题。

[63]《可斋杂稿·续稿后》卷五《缴印经略书安南奏》,《全宋文》第339册,第274页。

[64]参见曹家齐《两宋朝廷与岭南之间的文书传递》,《中国史研究》2013年第3期,第115-131页。

[65]a.《宋史》卷四四《理宗四》,第861页。b.《宋史全文》卷三五《理宗五》,第2865页。

[66]a.《宋史》卷四四《理宗四》,第861页。b.《宋史全文》卷三五《理宗五》,第2866页。

[67]《宋史》卷四四《理宗四》,第863页。时京湖总领所由荆阃兼领,故此款项由荆阃拨给。

[68]《宋季三朝政要笺证》卷二《理宗·宝祐六年》,第236页。

[69]对此笔者另有详文论述,限于篇幅和主题,这里不展开。

[70]《元史》卷一二《纽璘传》,第3144-3145页。

[71]《宋史》卷四四《理宗四》,第864页。

[72]《宋史》卷四四《理宗四》,第864页。

[73]《宋史全文》卷三六《理宗六》称向士璧于次年二月提师进至忠州(第2880页),《宋史》卷四一六《向士璧传》称其受命进援涪州,以计破浮桥后还峡州(第12477页),是否到达绍庆府尚不确定。

[74]《元史》卷一二九《纽璘传》,第3145页。

[75]《宋史》卷四四《理宗四》,第866页。

[76]苏天爵编:《元文类》卷五六《故宋勇胜军统制詹侯墓表》,商务印书馆,1936年,第812-814页。

[77]《元史》卷一三二《步鲁合答传》,第3207页。

[78]《元史》卷一六五《完颜石柱传》,第3886页。

[79]《元文类》卷五六《故宋勇胜军统制詹侯墓表》,第813页。

[80]从“逼令城中”的记载来看,播州土门应有城池。按海龙囤的后山关隘有土城之名,考古发现有宋代土墙遗迹,“播州土门”或指南宋龙岩新城后山的土城关隘?非此,则宋末播州境除了海龙囤、养马城及与荆湖接壤的黄平城外,尚筑有其他城池。

[81]《宋史》卷四四《理宗四》,第865页。查中国史历日表,开庆元年二月的辛丑日为初四,但《宋史》将辛丑条排在乙未(二十一日)条之后,可能是将辛酉(二十四日)误写为辛丑。再者,三月无庚申日,《宋史》对马光祖上奏的日期记载有误。结合上下文来看,涪州所报“大元兵退”非指驻守蔺市浮桥的蒙军已退,应指马光祖所奏蒙军从乌江退回涪州。

[82]如《元史》三三《文宗二》记天历二年正月丁丑“播州杨万户引四川贼兵至乌江峯,官军败之。八番元帅脱出亦破乌江北岸贼兵,复夺关口。诸王月鲁帖木儿统蒙古、汉人、答剌罕诸军及民丁五万五千,俱至乌江。”(第729页)明人宋濂撰《杨氏家传》记咸淳二年“闽大举入寇,破立边诸戍,邦宪出师拒之,闽败却。寻潜度乌江,步骑猝至,闽大骇。”见《翰苑别集》卷一《杨氏家传》,《宋濂全集》(新编本),第1129页。相关记载还有不少,兹不赘述。

[83]《翰苑别集》卷一《杨氏家传》,《宋濂全集》(新编本),第1129页。

[84]《宋史》卷四四《理宗四》,第866页。

[85]《宋史》卷四四《理宗四》,第866页。

[86]《元史》卷一五四《石抹按只传》,第3641页。

[87]《宋史全文》卷三六《理宗六》,第2822-2833页。

[88]唐冶泽:《重庆南川龙岩城摩崖碑抗蒙史事考》,《四川文物》2010年第3期,第72页。

[89](清)徐松辑,刘琳等点校:《宋会要辑稿》职官四一,上海古籍出版社,2014年,第4276页。

[90](宋)李心传著,胡坤点校:《建炎以来系年要录》卷一七三,绍兴二十六年六月丁巳,中华书局,2013年,第3320页。

[91](宋)佚名:《锦绣万花谷·续集》卷一二《夔州路》,《文渊阁四库全书》第924册,第891页。

[92](明)曹学佺:《蜀中广记》卷四五《人物记五》,《文渊阁四库全书》第591册,第625页。

[93]四川省南川县志编纂委员会编:《南川县志》,第759页。

[94]《宋会要辑稿》职官七五,第9086页。

[95](宋)李心传著,徐规点校:《建炎以来朝野杂记》甲集卷一八《兵马·川秦买马》,中华书局,2006年,第425页。

说明:本文为重庆市文物考古研究院“南川区龙崖城历史文献整理与选址研究”课题成果之一,原刊于《西南文物考古》第二辑,本公众号版对文字和配图略有修订。

文稿:张颖 代玉彪

重庆考古

重庆考古