一、术语、起源与序幕

在讨论意大利人类学的发展之前,我们首先要厘清“人类学”在意大利作为学术术语的渊源和辨析。事实上,“Anthropology”最初是由希腊文转译,起源于英国,是通行于英语国家的概念,意大利早先在学术正式用语中并不这样表述,因为“人类学”都被理解为对于人类的生物学研究。因此,像英语表述中在人类学前面加上“physical”(体质的)这么一个形容词,对意大利人来说就是多余的了。在意大利语中,与美国的“文化人类学”和英国的“社会人类学”相当的词就是“etnologia”(民族学)。[2] 也就是说,在意大利关于人类学的文本表述中,早期对于这一概念的理解划归在体质/生物人类学的范畴内,而意大利的“民族学”传统指代的则是“社会/文化人类学”的研究内容。此外,在意大利“人类学科学”的框架下,除了(体质)人类学、民族学,还分为“史前考古学(Paletnologia),民俗学(Demologia)这是这门学科的正式专用术语,也称为storia delle tradizioni popolari即民间传说故事”[3] 关于意大利民俗学对古代遗风习俗的研究传统,尤以南部如西西里的民间故事记录,再到后来的农民研究和微观史学派为代表,这一谱系的传承和发展脉络清晰,也独具意式特色。

19世纪末20世纪初,伴随着意大利民族复兴运动(Risorgimento)的兴起,意大利于1861年成立王国,并最终于1870年攻克罗马,建立首都,完成统一。就是在这样的民族主义浪潮与社会背景下,意大利民族学的学术机制开始逐步建立,并旨在为国家建构、民族统一、殖民扩张服务,实现其学术理想。

意大利人类学的起源可以追溯到19世纪末20世纪初的民族学家和社会学家开始所做的一些研究,但不同于英国、法国和美国,有诸如泰勒(Edward Tylor)、涂尔干(Émile Durkheim)和博厄斯(Franz Boas)这样的人类学或社会学之父,意大利在这一时期没有明确的人类学标志人物,或有争议,或学科尚在启蒙阶段。但在这一领域,维柯(Giovanni Battista Vico)作为意大利前期承上启下且思想深邃的哲学家和语言学家,他的代表作《新科学》,其理论对后来的人类学、社会学产生了深远影响。

图一 书籍《保罗·曼特加扎和意大利的进化论》

“第一个意大利人类学讲座于1869—1870年在当时王国的临时首都佛罗伦萨举办。”[4]不过该讲座的议题是在当时体质人类学意义上展开的,参会人员也主要由外科医生、病理学家、心理学家等组成,值得一提的是,其中有一位主讲人曼特加扎(Paolo Emilio Mantegazza)作了心理学方面的报告,此人在意大利米兰大学学习医学,1854年在帕维亚获得医学博士学位。除了医学与心理学研究,曼特加扎此后在欧洲多国旅行,其间记录了不同地区与文化的大量社会风土资料,对民族学产生浓厚的兴趣,他在1860年代开始进行民族学研究,为该学科在意大利的发展奠定了基础。“1870年,他被提名为佛罗伦萨高级研究学院的人类学教授,在这里,他创立了意大利第一个人类学和民族学博物馆……曼特加扎是一位坚定的自由主义者,并在人类学中捍卫达尔文主义的思想,他的研究帮助将其确立为‘人类的自然史’。从1868年到1875年,他也与查尔斯·达尔文保持着通信。”[5]意大利人类学和民族学协会于同年(1870年)在佛罗伦萨正式成立,曼特加扎本人也占据了意大利第一个人类学大学教授的席位,他被视为意大利民族学的先驱之一。

该协会发起了纲领性的倡议,倡导意大利学者与刚刚统一的年轻国家一道,对本国民族学光明的未来报以最大程度的研究热情,并以信件的形式将此纲领印刷分发给与会学者,有24名学者签署了自己的姓名,其中包括后来罗马史前民族志博物馆创始人皮戈里尼(Luigi Pigorini)[6]。皮戈里尼既是博物学家,也是古物学家……他在前罗马学院的房间里收集了来自意大利不同地区的史前材料和来自世界各地的民族志文物,通过展示国家(史前)历史物证和具备普遍性的民族学材料,皮戈里尼在他的博物馆创造了一个关于意大利民族形成的国家宏大叙事,并将其与人类发展的进步阶段相比较。[7]

图二 文明博物馆—路易吉·皮戈里尼史前民族志博物馆,罗马

(Museo Nazionale Preistorico Etnografico “L. Pigorini”),皮戈里尼任首任馆长,该博物馆至今仍以他的名字命名

可以看出,这一时期在民族主义和国家文化复兴的驱动下,意大利民族学和人类学发展在一开始即使伴随着医学、古生物和考古等研究展开,但对于博物馆文物收藏和民族志、民间民俗资料的记录收集,已是探索阶段的重要传统,为后来该学科与研究的拓展奠定了一个扎实的基础与基调。除了皮戈里尼,签署文件的还有后来意大利实证主义犯罪人类学创始人切萨雷·隆布罗索(Cesare Lombroso)等。这些代表人物都是后来意大利人类学举足轻重的开拓者,无论如何,意大利人类学和民族学协会的成立是该领域一个标志事件,意大利人类学的研究拉开了序幕。

二、拉雷斯(LARES):一份刊物里的意大利人类学史

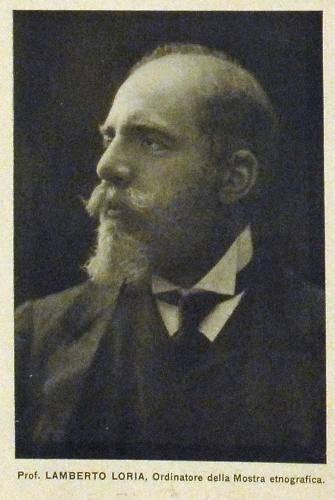

《Lares》是意大利历史最悠久,仍在运行的人类学期刊[9]。其前身是意大利民族志学会公报(Bullettino della Società di etnografia italiana),《Lares》于1912年在佛罗伦萨正式成立,创刊者是意大利大名鼎鼎的人类学家兰贝托·洛里亚(Lamberto Loria)。洛里亚早先是一位来自佛罗伦萨的知识分子和旅行家,足迹遍布中亚、澳大利亚、新几内亚和东非。同最初的意大利人类学开拓者一样,他对于这些地区都有广泛的研究兴趣,并在旅途期间找机会开展研究。他比马林诺夫斯基大概早30年就造访过特罗布里恩群岛。“1906年,洛里亚开始为意大利民族志博物馆搜集资料;1910年他创建了意大利民族志协会;1911年他组织了具有相当规模的有关罗马民俗学的意大利展览会,这次展览为当代人民艺术与传统博物馆奠定基础,并发起召开了第一届意大利民族志代表大会。”[10]在“二十世纪的头十年里,洛里亚实际上收集了数千件民族志文物。”[11] 通过对比研究,他“发现了意大利区域文化内部的多样性……他在体质人类学家阿尔多布兰迪诺·莫奇(Aldobrandino Mochi) 的帮助下工作”[12]。

图三 LARES官网截图

该期刊一个多世纪以来仍为人类学、文化遗产以及民俗相关领域研究的权威,并一直致力于关注国际研究动向

面对纷繁的文本资料,往往令人没有头绪的是如何选择与组织它们。意大利当代著名人类学家法比奥·戴伊(Fabio Dei)做了很多类似这样的研究工作,他按时间梳理的这份意大利人类学杂志史里,我们能够更好、更直观地了解意大利人类学和人类学家们的事迹。他与其他几位学者将《Lares》按线性历史分为五个阶段,每个阶段的学者扮演着编辑的角色,同时在某种程度上也反映了学者的个性与知识取向。分别是:1.期刊成立的实证主义和大战前期(1912-1914);2.法西斯时期(1930-1943);3.战后时期或“民俗”时期(1948-1973);“民俗学”时期(1974-2003);人类学和文化遗产时期(近年)[13]。

事实上,在1911年意大利民族志大会之前,意大利的民俗学主要包括对民间诗歌和文学(歌曲和童话、谚语、“信仰”等)的研究。该学派采用的语言学框架假定口头传统与伟大文学史之间存在关系。在这一时期,意大利传统的民俗学者的兴趣也几乎都在文学层面上,似乎民俗学研究的文本(如民族志)可以与文学划等号,这种“误解”也恰处在这一萌芽期。洛里亚提倡研究的实际用途,他是一个名副其实的行动派,不仅因为他对旅行自始至终的热情,也体现在他对民族学探索的精神:他有极大的能力通过汇集而来的庞杂的知识,为当时的经济和政治力量实施科学计划。他在巴布亚新几内亚一带记录的大量田野调查笔记,却没能或者有意愿整理它们,事实上它展示了与马林诺夫斯基相媲美的方法论与丰富的多样性。几年后,马林诺夫斯基在同一田野点开宗立派地创立了基于田野调查为方法论的现代人类学,载入人类学史册。

图四 兰贝托·洛里亚(Lamberto Loria)

意大利首位实践派(田野调查法)人类学家,并将民族志研究工作付诸实践

朱塞佩·皮特雷(Giuseppe Pitrè)同样藐视民俗学的传统惯例,他提出一种全面的民族志文献研究方法,这种方法全面涉及民间生活尽可能多的维度:工作、物质文化、口头传统、宗教、巫术与魔法、手势、身体技术等。他完成了25卷本的《西西里人民传统大全》( Bibliografia delle tradizioni popolari siciliane 1871-1913),《一百多年前的巴勒莫生活》(La vita in Palermo cento e più anni fa 1904),之后又有《意大利人民传统提要》问世,他还创办发行了价值很高的刊物《民族的传统研究档案》……他的工作也与当时的国际学术和研究方向保持同步。皮特雷遵循古典民俗学的研究方法,将浪漫的“人民”概念与实证主义分类相结合,而洛里亚对在“民族志”中赋予区域民俗学一席之地相当感兴趣。与有皇皇巨著的皮特雷相比,洛里亚的出版物不多,也没能留下任何全面的作品。1913年4月4日,洛里亚被发现死在罗马家中。他的突然离世给意大利人类学留下了诸多遗憾与神秘色彩。1913年,拉斐尔·佩塔佐尼(Raffaele Pettazzoni)在一份讣告中这样描述洛里亚的主要科学贡献:“意大利民族志更广泛的概念,作为对狭隘民间传说的修正而提出;一般民族志[...] 被理解为意大利民族志的基础;在不忽视对人民进行一般研究结果的情况下,对意大利所有地区的意大利人民进行系统和协调的研究:这些是洛里亚工作和计划中的重要思想(Alliegro 2018, p.36)”洛里亚还期望通过自己的努力激励周围同行,认为有必要让民俗学家自己去研究民族志,使“民俗学家成为民族志学家”(Loria 1912, p.19)。洛里亚和同事们用自己的行动促使将第一届意大利民族志展览变成永久性的国家博物馆,他的重要遗产还体现在使“意大利民族志”成为现代社会科学的愿望,与欧洲最先进的研究路线有机地联系在一起。

接替洛里亚成为杂志新主编的弗朗西斯科·诺瓦蒂(Francesco Novati)是一位语言学家、文学家和“历史学派”的主要代表人物,在创建该杂志期间与洛里亚关系密切。但这时《Lares》项目遭遇了严重的危机,阻碍了杂志的继续刊发:第一次世界大战爆发了。一直到大战结束,《Lares》也没有重新恢复出版,阻碍的另一重要因素是这些意大利人类学的创始人相继离世:洛里亚于1913年去世,诺瓦蒂于1915年去世,皮特雷于1916年去世……意大利的知识环境在这一时期也整体转型:随着对人文科学实证主义热情的消退,贝内代托·克罗齐(Benedetto Croce)的历史唯心主义占据了上风,认为民族志最多只是一种附属于历史知识的数据收集技术。尽管克罗齐本人对“民间诗歌”产生兴趣,但他当然不鼓励建立一个以“人民”或“原始人/野蛮人”为对象的自主研究领域。对他来说,这些代表了历史的消极或残余部分,而历史实质上又是统治阶级的产物。1920年法西斯主义的兴起是洛里亚计划失败的进一步原因:一方面,它导致了国际孤立,并因此削弱了与民族学和人类学研究的共同关系;另一方面,意大利法西斯主义试图利用民间传说与群众进行交流,从而将其变成政治和意识形态共识的统治工具。法西斯政权推动了重新捏造的许多民间节日和历史重演,但同时也没收了文化机构和民俗研究组织(如果对他们不利)。

就在法西斯主义逐步抬头并开始控制政权之际,这一时期意大利该领域依然由民族学掌握着话语权,这可能与该学科诞生以来的治学传统有关。“在 1940 年代之前,民族学是意大利人类学无可争议的唯一主角。意大利民族学比美国社会科学更注重历史,侧重于对非欧洲“原始文明”的比较,很少关注当代意大利社会问题……这种形式的民族学被指责为代表对异国情调的科学逃避,脱离了面对意大利社会的文化现实。一个值得怀疑的例外可能是民族学家对民俗的关注,这种努力集中在意大利南部。最初,它本质上是语言学或文学性层面的;最终,它变得更加历史和民族学。”[14]

这一时期《Lares》出现的重要人物保罗·托斯基(Paolo Toschi)发起并成立了法西斯文化研究所高级研究中心(Centro di Alti Studi dell’Istituto Fascista di Cultura),托斯基在《Lares》的历史上始终是一个关键性人物,他对民间诗歌和民间传说很感兴趣,在那里他寻找伟大文学传统的痕迹。他的作品试图通过比较书面文件和口头资料来确定意大利宗教诗歌的主要风格和传播中心。托斯基与他所受训的“历史学派”的其他代表人物不同,从根本上拒绝了浪漫主义理论,但他试图追溯,重点关注作者身份,强调它与“高雅”和书面传统的不断互动和相互交流,他的整个职业生涯都致力于这个主题,这使他与洛里亚和“民族志学派”区分开来。在这个框架下,民俗学被描述为民俗美学中的一种形式,而不是人类学意义上的文化。如前所述,法西斯政权认为民间文学艺术对于建立共识至关重要,并努力抬高将其定位于对意大利性和农民世界保守价值观的民族主义,这再次证实了法西斯主义在该领域强烈的意识形态干预。

“朱塞佩·科基亚拉(Giuseppe Cocchiara) 通过作品《犹太人的流浪传说》(l’opera Leggenda dell’ebreo errante 1941) 改编也证明了在意大利,种族主义一直是大众文化的一个方面。然而,不久之后,他意识到法西斯理论与人类文化的现实没有对应关系,他开始与政权保持距离,这可以从《民族研究邀请》(Invito allo studio dei popoli 1942)一文中读到。”[15]

图五 恩佐·V. 阿利格罗(Enzo V. Alliegro)著《线与眼:意大利人类学论文集》

将写于不同时代和不同的场合的意大利人类学、民族学文章汇集在一起,目的是提供一部全新、完整且权威的意大利人类学历史,回顾其丰厚的文化及学术遗产

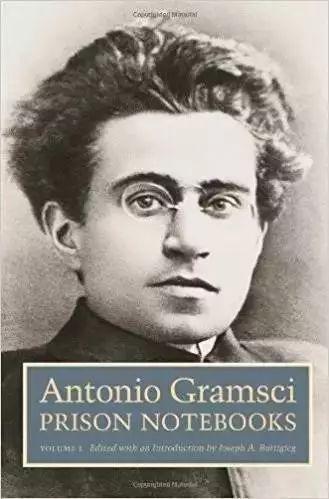

同一时期,安东尼奥·葛兰西(Antonio Gramsci)被法西斯政权监禁,此时他正在制定关于意大利知识分子(例如作家)在多大程度上与“人民”(即下层阶级)疏远的想法,从而阻碍了在文化层面上实现国家统一。1920年和1930年的民俗学家就说明了这一点:知识分子阶层如何从历史同情心的高度看不起人民,同时在道德上与他们保持距离。

在二战后期,托斯基与合作者对法西斯主义的依附被解释为只是工具性的,试图利用为中立的科学发展开辟空间,而没有过度的意识形态妥协。然而,这种解释与事实并不相符,民俗学研究的法西斯化在1930年代变得越来越明显。十年来,法西斯主义意识形态机器的侵入进一步增强,它反映在一种广泛的行话中,该行话要求用自给自足的“大众化(popolaresca)”取代“民俗/民间传说(folklore)”一词;最重要的是,该领域到处充斥着社论和立场文章,一个是意大利民众所谓传统的民族团结,另一个是利用传统作为该政权扩张主义政策的理由和粘合剂,“我们感到意大利人民终于实现了团结”(Bodrero 1936, p.5)。如果传统促进了民族团结,它们也可以作为对“大意大利”扩张主义思想的意识形态辩护。

图六 安东尼奥·葛兰西(Antonio Gramsci)

意大利共产党创始人之一,20世纪著名马克思主义理论家,作为一位人类学家,其名作《狱中札记》中提出的“霸权理论”“有机知识分子”等论断不仅对左翼政治意识形态影响深远,同时对探索分析意大利各阶层矛盾及社会文化根源方面有着极其重要且广泛的参考价值,并对意大利文化的塑造与历史书写作出巨大贡献。

战争仍在持续,但它已影响渗透到社会生活和人类灵魂的所有表现形式中,痛苦与暴力迫使人们既不将战争视为“宏伟现象”,也不视为中立观察的文化实验室,而是将战争视为认知自我与研究对象(在这种情况下的“人民”)间关系的永久断裂,在民俗心理学领域产生了大量回忆、信仰、实践和表达,这些都是学者应该彻底研究民众心态的典型特征。

一种新出现的人类学方法正在形成,其核心是与战争(以及法西斯主义和抵抗运动)的不同关系。埃内斯托·德·马蒂诺 (Ernesto De Martino) 的作品,以及他关于“存在危机”与神话仪式救赎的论点,即“传统”文化将建立在这些原则之上。德马蒂诺在1948年的杰作《魔法世界》(Il mondo magico) 中谈到了这些主题,作品写于战争和意大利抵抗运动的艰难岁月。民俗学家的推理建立在类似的观点之上:一方面是知识分子,他们是统治阶级的一部分,以理性和进步为指导;另一方面是“人民”,以陈旧和非理性的文化逻辑为指导。前者认为,后者在他们的国家需要他们时必须选择牺牲(生或死)。

葛兰西《狱中笔记》(Quaderni del carcere) 的出版是战后“大众文化”概念转变的另一个重要因素。葛兰西在狱中写作时提出,将民间传统理解为从属阶级的文化,他还将艺术和文学创作与霸权的具体历史进程联系起来,并分析了阅读的具体实践。因此,研究应该从对“风景如画”的追求中解放出来,也从纯粹的语言学文献中解放出来,并成为解决社会动态的核心,阶级之间的关系和“霸权”过程,统治阶级通过这些过程为他们的权力创造文化环境(Gramsci 1975 [1949]) 。这代表了与实证主义方法所假设的统一“人民”概念的彻底决裂:一个前现代实体,对古代文化“遗迹”毫不知情的管理者。德马蒂诺本人发展了这一概念,借鉴他在卢卡尼亚和普利亚的“民族志探险”并摆脱民俗传统的“自然主义”方法。

意大利民族志学会的成员包括当时的主要民俗学家以及相关学科的学者,通过该学会科学计划分配的研究内容,我们可以看出这一时期该领域大体的价值取向:

1.参考书目;2.方法论-比较研究-与其他学科的关系;3.原始生活;4.古代和中世纪世界的幸存者;5.通俗文学与方言学;6.音乐、舞蹈与流行戏剧;7.流行艺术与服装;8.乡村建筑与规划;9大众宗教;10.习俗和信仰;11.法律传统;12.工作民俗学;13.战争民俗学;14.自然的大众医学和民间传说(《Lares》 1949)。

由于法西斯主义期间二十年的文化孤立,以及占主导地位的唯心主义和历史主义方法对人文和社会科学的抵制,学科与科学课程的构成和主题划分反映出与英语和法语国家相比,意大利民族人类学学科发展所累积的迟滞。

这一时期,托斯基作为《Lares》的主管,他的民俗学观念反映在《Lares》的编辑政策中:牢牢植根于19世纪历史语言学派的框架,这使意大利民间传说有意识地被隔离开来,从而免受国际人类学辩论和战后意大利发展起来的特定社会研究的影响。后者以基于阶级的对人民的理解、田野调查的方法论(尽管不同)和伦理政治参与的形式为中心。乔瓦尼·巴蒂斯塔·布隆齐尼(Giovanni Battista Bronzini),托斯基的学生,后来试图在这两个部分之间作出和解,并在1974年托斯基去世后接替他前往《Lares》(成为主管)。

托斯基在1972年给出版商重印《Lares》第一辑写过一封信,也可以看出他对于民俗学的认知观念。他认为对于共和国刚刚建立起的大区[16](1970年普通大区建立,但不直接隶属中央政府,属于地方行政机构),主管部门的研究也没有将民主作为其典型和传统表现出来,各大区的历史,典型习俗似乎并没有引起太多关注,就好像一个人想重建一个家庭,却不考虑它来自哪个分支:家谱也是必要的。这些地区的重建将首次提供对意大利民间传说准确和具体的概述。如果意大利能像法国那样利用研究范·热内普(Arnold Van Gennep)的工作,就可以吹嘘人民的高贵头衔。即使十卷本的《法国当代民俗小说》仍未完成,也足以证明法国人民的文明和文化。在意大利,只有西西里岛可以夸耀皮特雷二十多卷的民众传统,还要外邦人敦促重印(Toschi 1972, p.84)。

图七 意大利全国20个大区划分(大区相当于中国的省份)

意大利的经济、社会和文化结构在此时正在经历剧烈而深刻的变化。由于工业化和城市化、农村地区的遗弃、教育水平的提高、电视和大众文化的传播,高雅文化与低俗文化之间正在经历一个彻底的转变过程。传统的民间传说与农民世界有着千丝万缕的联系,并在一定程度上与世隔绝,仅在一代人的时间里就失去了其所积淀的社会基础,还剩下什么?越来越孤立地生存?还是民间传说在商业和大众文化中复兴?

《Lares》杂志随着这样的社会文化风潮开启了70年代。1974年8月托斯基去世后,乔瓦尼·巴蒂斯塔·布隆齐尼 (Giovanni Battista Bronzini) 成为《Lares》的副主编。他担任该职位近30年,直到他2002 年去世,这是意大利民俗-民族-人类学 (demoetnoantropologiche) [17] 学科历史上的关键时期。从 1960 年代后期开始,“民俗学”成为那些遵循葛兰西和德马蒂诺影响的新指导方针以及当前国际人类学辩论的流行大众化学者的首选名称。然而,与德马蒂诺本人不同的是,他们打算将这些方法与特定的意大利民间传统重新结合在一起。

这条路线最坚定的支持者也许是阿尔贝托·M·西雷塞 (Alberto M. Cirese),他也是托斯基的学生,比布隆齐尼稍大,接受过通俗诗歌研究的训练(他的父亲尤金是来自莫利塞的知识分子和方言诗人)。20世纪五十年代,西雷塞开始研究德马蒂诺的主题,并且开始参与政治,结构主义和当代人类学(他是列维-施特劳斯《亲属关系的基本结构》的译者,并在意大利介绍了埃文斯-普里查德等学者)。然而在德马蒂诺去世后,他并没有遵循后者对民俗学的研究立场,相反,他的目标是在葛兰西对“人民”定义的基础上进行改革,因此,他非常重视霸权和从属的概念,成为他著名的教科书《霸权文化与从属文化》(Cultura egemonica e culture subalterne) 的关键词——几代人类学学生将接受培训(Cirese 1973)。他的行动在制度层面上被证明是成功的:当时学术界的很大一部分都集中在他的计划上,该计划将学术领域分为三大领域(“人类学、民族学、民俗学”,对应今天DEA主导的名称“民俗-民族-人类学学科”)。

布隆齐尼走向了一条与西雷塞相似的道路,尽管后来被认为截然相反。他提请注意在更广泛的文化遗产概念中促进传统的重要性,而此概念属于区域权限范围。如前所述,1970年建立了具有普通地位的意大利地区,并被赋予了当地文化遗产领域的权限,这是他关注问题转向的一个基础。研究大众阶级的工作和物质文化也是在文化民主化和“人类学”历史观的背景下提出的,由此,形成了一个现代人类学的文化概念。“应用于流行传统,这种广义的文化观念揭示了社区集体生活的方方面面:唱民歌、讲述传说和童话、背诵咒语,以及制作生产工具,如犁、手推车、渔网、缝制服装、受委托制作虔诚物品,都是人民创造力的一部分”(Bronzini 1975, p.379)。最后,布隆齐尼终于将这一切追溯到文化的符号学概念上,即文化作为交流。布隆齐尼在当时广受尊敬,并建立了密集的国家和国际关系网络,他不关心将Lares变成更广泛的民俗学社区平台。该杂志始终如一地坚持自己的文化路线,以民俗学的语言学和文学核心作为中心。尽管与托斯基等意大利历史主义传统相一致,但他也努力通过结构主义和符号学的贡献,以及葛兰西和德马蒂诺的研究遗产进行发展,使刊物的研究取向更加现代化。

这一时期,“图利奥·坦托里(Tullio Tentori)将美国人所熟知的文化人类学引入意大利,这必须归功于他。第二次世界大战后,他不仅介绍了该学科的理论和方法论基础,而且还在大学学科建设中建立了学术人类学。“新”科学与以前的民族学传统不同。坦托里的努力得到了几位年轻学者的热情支持,这种热情逐渐使文化人类学在意大利社会科学中发挥了更明确和重要的作用(Tentori 1977:608-11)。因此,20世纪60年代末到20世纪70年代初的第一次大学教席竞赛在意大利学院内建立了文化人类学。”[18]

值得一提的是,坦托里与德马蒂诺在学科发展的价值取向方面也有较大差异,他们从50年代开始就有一些辩论:坦托里将“文化人类学”(美国模式)的思想与方法引入意大利后,通过学科和具体研究课题间的明显比对突出了这一转变,并试图用其方法论展开一些研究;德马蒂诺则“发展了一种投机倾向,逐渐向各种外部资源(社会学、法哲学、心理学、伦理学、马克思主义、结构主义)开放,但始终旨在将“文化”作为其与社会和个人复杂关系中的核心问题。另一方面,坦托里派和德马蒂诺派在意大利南部贫困地区开展了实地研究,并对研究方法进行了对比和讨论。坦托里按照美国模式进行社区研究,而德马蒂诺称自己为民族学或民俗学,他的研究方法是历史主义的,这与他所接受的人文主义—克罗齐式的训练是一致的,后来他通过阅读葛兰西的著作向马克思主义敞开了大门。德马蒂诺将实地研究与历史学研究相结合,旨在认识到南方农民世界中典型的古老的或综合的民间宗教现象的历史文化和社会根源,历史进程发生的冲突关系,以及霸权阶级的文化政策——特别是天主教会与下层阶级的文化抵抗。”[19] 从葛兰西开始,深深地影响了意大利人类学的领域。

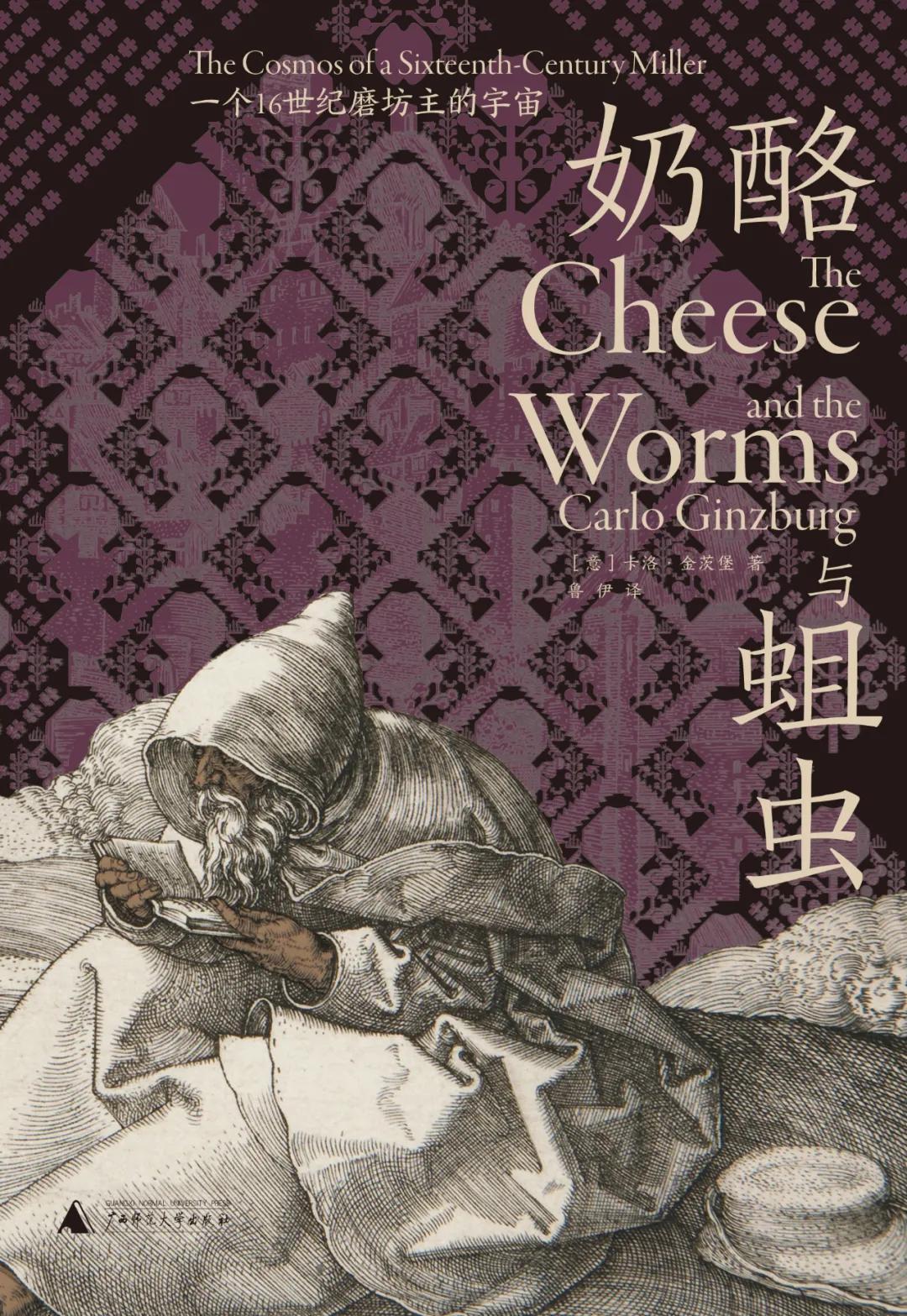

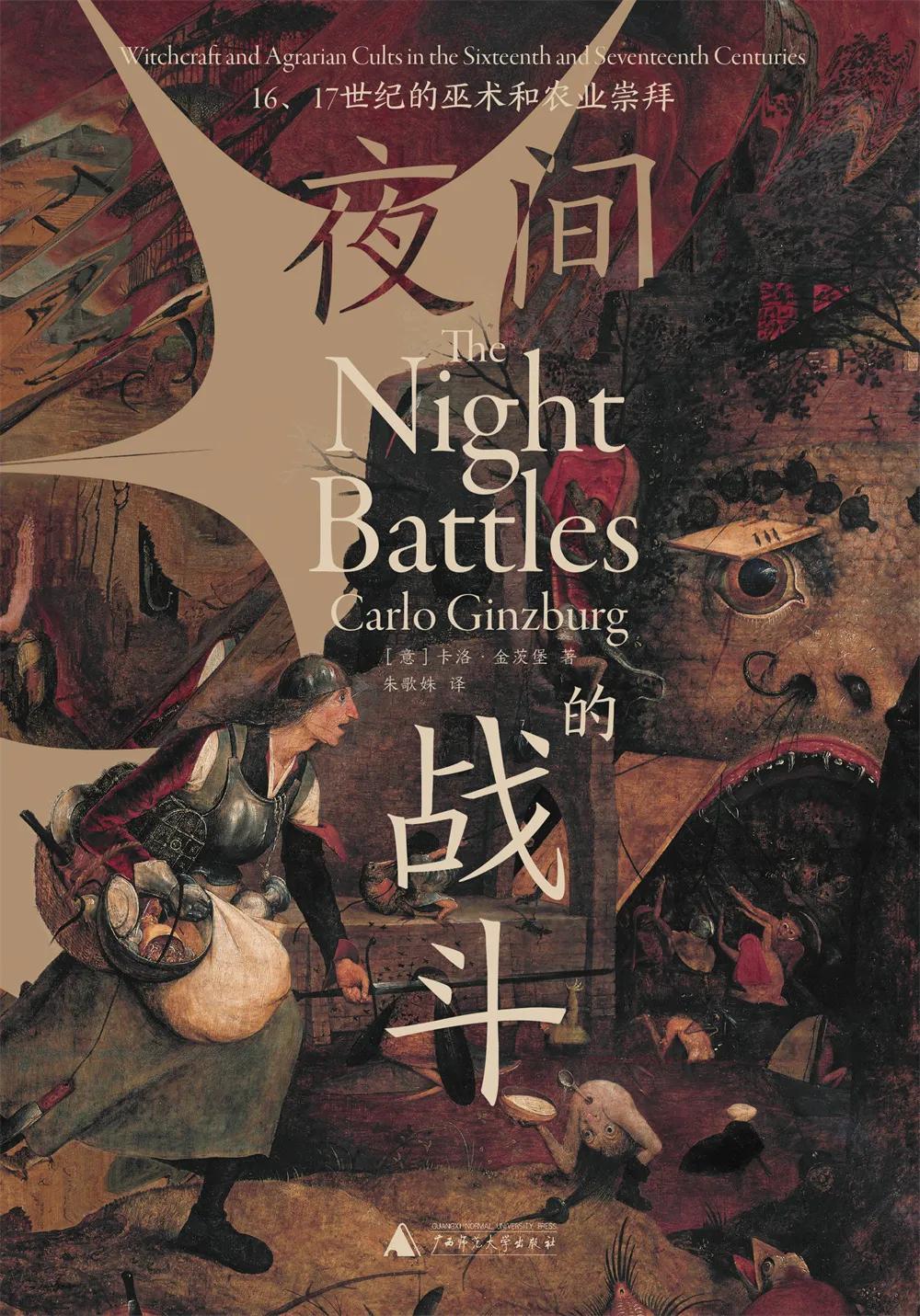

作为人类学家的葛兰西,其学术遗产进一步扩大,还影响了这一时期意大利史学的新动向。以卡洛·金茨堡(Carlo Ginzburg),乔万尼·列维(Giovanni Levi)卡洛·波尼(Carlo Poni)为代表的“微观史学派”研究风气逐渐在意大利北部(以博洛尼亚为这一学派的学术中心)形成,并迅速崭露头角,登上学术舞台。通常,人们将金茨堡看作历史学家,而跨学科的影响给了他学术上很大启示,尤其是人类学意义上的。他为人熟知的不朽名著《奶酪与蛆虫:一个16世纪磨坊主的宇宙》(Il formaggio e i vermi: Il cosmo di un mugnaio del’500)和《夜间的战斗:16、17世纪的巫术和农业崇拜》(I benandanti: stregoneria e culti agrari tra Cinquecento e Seicento) 就受到葛兰西很大的影响,在《奶酪与蛆虫》中,“卡洛・金茨堡沿袭葛兰西(A.Gramsci)的措辞—“subordinateclasses”(从属阶级),建构起一个不可能被记录史册的“小磨坊主”的思想基础,更将小人物与大时代相连接。”[20] 即使是史学,“当时新史学家不无骄傲地认为,只有深入揭示历史的深层结构、宏观过程才能真正说明历史的本质或给人以全面的了解。但这种宏观研究忽视了不可重复的和特殊的事物,特别是忽视了对历史主体“人”的研究。这就使历史失去了丰富多彩、鲜活生动的内容和面貌。微观史学的兴起正是极大地丰富了对人的行为的研究。”[21]“在理论上,微观史学的研究极大地依赖于文化人类学的方法, 尤其是吉尔茨 ( Clifford Geertz) 的“厚描述”( thick description) 方法。”[22] 除此以外,微观史学的学术风气在意大利的出现,绝不是偶然,它借助人类学的方法,以及更为重要的——意大利的民俗研究传统,比如早年皮特雷等人在南部西西里等地区的研究与累计的丰富文献,给予金茨堡等历史人类学家丰厚的学术遗产和巨大启发。此后,微观史学在法国、德国、美国等国学术界上也均有积极地回应,成为重要的历史学派。

图八 卡洛·金茨堡(Carlo Ginzburg)的两部名著,是微观史学派的重要代表作

这种历史叙事深受早期意大利人类学家在南部乡村,尤其西西里的民俗调查研究影响,且独具意式文学性特征,已成为这一历史学派的典范之作,在国际上有着广泛影响力和共鸣

民俗学和人类学也在这一时期迅速扩张。在意大利,大学研究在1970年经历了迅速而激烈的增长,以前基本上被排除在高等教育之外的社会阶层开始能够在大学学习。1961年和1969年的法律放宽了入学机会,允许来自任何中学的学生参加任何大学课程。因此,以前只对精英开放的人文和社会学科成为引起更广泛兴趣的学科。这方面,社会学和心理学在学术界取得了巨大的成就,但人类学和民俗学在占据大学研究空间方面不太成功:尽管如此,这些领域的课程成倍增加,并在大多数大学中出现,特别是在文学和哲学系(人文学科)。不过,学科虽然在发展,普及度也在增加,但总体来说,大学里起步阶段的现代人类学仍面临研究的巨大障碍:“长期缺乏适当的财政支持,经常无法完成基本的调查性的田野工作(Pelliccioni, 1977a: 189),因此,一些学者被迫留在室内。那些设法从国家研究委员会、大学、外国或教育办公室获得的零星资金通常仅限于偶然和特殊情况……可以说,意大利并不缺乏实证社会研究,但缺乏关于意大利社会整体基本方面和状况的高质量和重要的研究工作,旨在获得具体的、实际的结果。很多时候,迫于现实,受到经济动机的限制,即使是最重要的项目也变得微不足道,或者因为它们只是为了信息目的而进行研究(Tentori, Zanotta, Brichetti,1976:16)”[23]

布隆齐尼于2002年3月11日因突发心脏病去世,但在此之前,他没有组建一个合适的工作团队,也没有为自己的继任创造条件。随后《Lares》从布隆齐尼工作的巴里大学转移回佛罗伦萨,委托给彼得罗·克莱门特(Pietro Clemente),几年前他已成为佛罗伦萨大学的文化人类学教授。克莱门特曾是西雷塞的学生(后者在卡利亚里任教期间),他在锡耶纳教授大众传统史,然后接替他的老师在罗马的La Sapienza大学(也称罗马第一大学/罗马智慧大学)教授文化人类学。2001年,克莱门特移居佛罗伦萨,他的学术研究是在民俗学的角度进行的,同时,他也受到1960年和1970年马克思主义方法的影响:将葛兰西和德马蒂诺作品中更具“政治性”的作品作为他的研究中心(Clemente 1971, Clemente、Meoni、Squillacciotti 1976) 。因此,他专注于托斯卡纳地区的传统农民世界,即传统的农民节日、民间戏剧、工作和物质文化(Clemente et al. 1980, Clemente, Fresta 1983)。最重要的是,他将注意力集中在生活史的方法论和民族志博物馆学的问题上 (Clemente, Rossi 1999; Clemente 2013) ,直至今天,这些主题仍然是他研究的焦点。然而,从 1980 年代后期开始,克莱门特的理论方法开始发生根本性转变,包括解释人类学、后现代主义的“话语转向”、民族志田野调查和写作的实验形式。

当克莱门特接手《Lares》时,他的形象与布隆齐尼的形象相去甚远:后者忠实于民俗传统和历史语言学方法论(尽管接受理论创新),克莱门特主要对实验民族志、主观和非传统来源的进步、混合文化 (ibridazione culturale) 和遗产化 (patrimonializzazione) 的新进程感兴趣。此外,考虑到60-70年代由西雷塞和布隆齐尼塑造的民俗学方法的影响在本世纪末开始减弱,随之而来的是,“大众文化”的概念失去了中心地位。危机背后的原因可以在民俗学所依据的理论手段中的某些矛盾中找到。一方面,对葛兰西思想范畴的依赖推动了对“大众文化”关系的理解。这被视为霸权与从属个人和群体之间的历史变化关系,这种关系随着社会关系、生产资料和文化传播模式的改变而改变。文化产业和大众传播的出现就是这些转变之一。另一方面,民俗学家设想保持与过去调查路线的连贯性,因为他们认为传统的、真实的民间传说(主要是农民起源)不应不分青红皂白地与大众文化的产出混淆。然而,恰恰在60-70年代,现代化促成了农民传统的迅速消失(如果有的话,以文化复兴和“遗产”的形式重新出现);此外,工人阶级的文化从属性——举个例子:不能再与一种独特的民间传说形式联系在一起。按照葛兰西对从属替代性的分析,必然会导致处理大众文化消费,这是一个被民俗学忽视的领域,民俗学将其视为广泛的去文化表现,或者作为统治和殖民“人民”的工具。因此,大众文化的民族志在很长一段时间内被排除在意大利民族志学家的课题之外。因此,“民俗学 (Demologia)”一词从意大利学术文献中消失了,取而代之的是“遗产人类学(antropologia del patrimonio)”一词,这是联合国教科文组织(UNESCO)在国际上推广的作用,与“非物质文化”的价值相关。还应该考虑到,自1990年以来,意大利大学教学的改革导致了“科学学科部门 (settori scientifico-disciplinari)”的引入。因此,文化人类学、民族学和大众传统史的教学被合并为一个“部门”。从那时起,“民俗学”不再是一个独立的范畴,它今天唯一的痕迹是其部门分类首字母缩写词中的“D”,( M-DEA/01 - “Discipline demoetnoantropologiche”;Dei 2012,2018, cap.5)。

三、结语

事实上,在梳理“意大利人类学发展史”的时候,不得不面对以下几个方面的问题:

1.目前国内专门介绍意大利人类学的材料不够丰富,或者现有资料较少且都过于陈旧;在如此多的档案和文献中翻阅、梳理以及摘录中,如何选择并有效组织?即越是整理与综述这些材料,就愈发感到这门学科发展的背后,其实是意大利近代以来的社会及文化转型,同时隐喻着这门学科对于“意大利文化”以及遗产表述层面的意义。

2.也许人类学学科研究典范仅能代表意大利这个国家的一个切片或某些维度。但透过这个切片,如同呈现出一面镜子,出其不意地折射出许多重要方面,比如,我们窥探到部分意大利文化的内核(民间的、乡村的、农民的民俗传统等)。否则,要想讲清楚“意大利文化”谈何容易?从何时讲起?它有几乎和我国一样丰厚的历史、古代遗迹以及丰富的文化遗产。当我们今日漫步在罗马、佛罗伦萨、南部小城、中部的中世纪小镇等地,整个意大利就像一个露天的博物馆,完完全全把考古遗迹、历史展现给世人,除了本身所具备的基础条件以外,还有可能与这些民俗学、民族学、博物馆学、人类学家们在历史上做出的众多有意义的探索实践息息相关:在他们的努力下,诸多能代表意式文化的要素被他们魔术般的工作统合在了一起,才有今天意大利人引以为傲的文遗资本。今天,专业机构的运营也在持续有效地保护这些古老的资源,通过国家、艺术基金和私人赞助商等共同合力,把这些遗产反馈给民众,使公民与国家文化遗产形成有效的互动,这些成就在国际上也是有目共睹的。

3.如果将意大利的人类学(或者如前所述的“民族-民俗学”传统)当作一个工具,至少我们了解到,近代历史上,文化对于塑造意大利或者意大利人到底意味着什么?尤其是统一后的意大利。那个时期,各种思潮如同启蒙运动一样在民间社会的方方面面开始孕育,民众对于意大利近代以来的建构与想象做出了哪些抉择?哪些是无意识的,哪些是被胁迫的(如法西斯时期),哪些又是主动争取的?

4.从曼特加扎、皮戈里尼等人早期的不经意探索,再到创办《Lares》的洛里亚,以及皮特雷、诺瓦蒂、托斯基、科基亚拉、葛兰西、德马蒂诺、坦托里、西雷塞、布隆齐尼、金茨堡、克莱门特、戴伊……这些意大利人类学史上赫赫有名的功勋,在我看来他们的工作不仅是这门学科对于意大利的贡献,更是对这个国家本身举足轻重的文化思考与探索。当然,我们也看到了探索期的诸多艰难,甚至遭遇了与中国某些历史时刻似曾相识的境况,无论是从学术发展还是国家进程方面。

5.选取这些人类学家代表以及他们的人生史,对于这门学科具备典范意义,在意大利是无论如何都绕不开要被提及的,否则“意大利人类学发展史”就不够完整,更不具有说服力。同时意识到,置于国家文化遗产框架下的人类学或人文探索,有着极为广阔的比较价值与学术视野,同时也为下一阶段更全面的研究奠定基础:意大利人类学与我国人类学真正意义上的比较研究还未涉及与启动,本文通过浅尝辄止的初探与简介,期以让这项工作更加精确细微的研究值得被期待。

注释:

[1] Dei F. Cultural Anthropology in Italy in the Twenthieth Century [J]. in G. D’Agostino, V. Matera, eds. Histories of Anthropology, Cham, Springer, 2023: 157-179.

[2](意)V·格罗塔内利,明甫. 意大利民族学中的几个术语问题[J]. 民族译丛, 1979,(02):26.

[3](意)V·格罗塔内利,明甫. 意大利民族学中的几个术语问题[J]. 民族译丛, 1979,(02):26.

[4](意)V·格罗塔内利,赵锦元. 意大利民族学、文化人类学的传统和发展[J]. 民族译丛,1980,(05):19.

[5] 传记:保罗·曼特加扎[EB/OL]. https://handwiki.org/wiki/Biography:Paolo_Mantegazza.值得一提的是,曼特加扎在佛罗伦萨创立的这座人类学和民族学博物馆也是世界上第一个该主题与专门领域的博物馆。

[6] 文明博物馆—路易吉·皮戈里尼史前民族志博物馆[EB/OL]. https://www.turismoroma.it/it/luoghi/museo-delle-civilt%C3%A0-museo-preistorico-etnografico-luigi-pigorini 1876年,皮戈里尼被任命为新成立的国家史前民族志博物馆(Museo Nazionale Preistorico Etnografico “L. Pigorini”)的首任馆长,该博物馆至今仍以他的名字命名。

[7] Lerario M G. The National Museum of Prehistory and Ethnography “Luigi Pigorini”in Rome: the Nation on Display [J]. Dominique Poulot, Felicity Bodenstein & José María Lanzarote Guiral (eds) EuNaMus Report No 4 Linköping University Electronic Press, 2011:49-67.

[8](意)V·格罗塔内利,赵锦元. 意大利民族学、文化人类学的传统和发展[J]. 民族译丛,1980,(05):20.

[9 ] Alliegro E. Antropologia italiana. Storia e storiografia [J]. Firenze: SEID,2011.

[10](意)V·格罗塔内利,赵锦元. 意大利民族学、文化人类学的传统和发展[J]. 民族译丛,1980,(05):21.

[11] Dei F. Lares: una rivista nella storia dell’antropologia italiana [J].Bérose - Encyclopédie internationale des histoires de l'anthropologie, Paris,2020:1-31.

[12] Dei F. Lares: una rivista nella storia dell’antropologia italiana [J].Bérose - Encyclopédie internationale des histoires de l'anthropologie, Paris,2020:1.

[13] Dei F. Lares: una rivista nella storia dell’antropologia italiana [J].Bérose - Encyclopédie internationale des histoires de l'anthropologie, Paris,2020:1.这五个时期的内容摘录与转译均引自该原文,中间穿插的其他引注已标示,特此说明。

[14] Pelliccioni F. “ANTHROPOLOGY IN ITALY”[J].Human Organization, Journal of the Society for Applied Anthropology, XXXIX, 3,1980: 284-286.

[15] 地中海对话—意大利人类学:古迹与文献中的史学之旅 [EB/OL]. https://www.istitutoeuroarabo.it/DM/lantropologia-italiana-un-percorso-storiografico-tra-monumenti-e-documenti/.

[16] 大区(Regione)是意大利的一级行政区,相当于中国的省,目前意大利全国共有20个大区。

[17] 有关此合成词,有必要进行拆分解释:demo是民俗学意义上的前缀,也有民间传统的意义;etno是民族学意义上的前缀;antropologiche即代表人类学,此名词全称取首字母缩写为DEA, 在今天意大利该学科框架下普遍通用。通过三门原本独立学科的有机组合,可以看出意大利该领域所坚持的研究传统以及新的转型路径,DEA某种意义上成为了一门“新科学”。

[18] Pelliccioni F. “ANTHROPOLOGY IN ITALY”[J].Human Organization, Journal of the Society for Applied Anthropology, XXXIX, 3,1980: 284-286.

[19] Treccani:文化人类学(意大利百科全书-IV附录1978)Vittorio Lanternari [EB/OL].https://www.treccani.it/enciclopedia/antropologia-culturale_(Enciclopedia-Italiana)/.

[20] 邬晨悦.《满江红》:一次微观史叙事与风格转向的探索[J].剧影月报,2023,(03):17-19.

[21] 朱定秀.卡洛·金兹伯格微观史学思想述评[J].史学史研究,2008,(04):80-87.

[22] 周兵. 微观史学与新文化史[J].学术研究,2006,(06):89-95+148.

[23] Pelliccioni F. “ANTHROPOLOGY IN ITALY”[J].Human Organization, Journal of the Society for Applied Anthropology, XXXIX, 3,1980: 284-286.

图文:张晟

重庆考古

重庆考古