译者按:罗伯特·劳根·杰克(Robert Logan Jack,1845-1921),苏格兰裔地质学家,移居澳大利亚后成为昆士兰州的地质调查员。1899年,杰克辞去政府职务,为一家英国公司勘探四川的矿产资源。义和团运动爆发时,在英国驻重庆领事的建议下,进入四川的杰克辗转滇缅离开了中国。事后杰克于1904年出版了《穿越中国腹地——从上海至伊洛瓦底江:与汉人、西番、倮倮、藏族、掸族、克钦族的共处经历》(The Back Blocks of China, A narrative of experiences among the Chinese, Sifans, Lolos, Tibetans, Shans and Kachins, between Shanghai and the Irrawadi)一书,详细记录了1900年溯长江而上穿越中国西南边疆的丰富经历。

杰克至重庆后,略作逗留即循东大路前往成都,书中第九章《重庆及成都之旅》(Chungking and the journey to Chengtu)为其成渝行程的内容。在我们收集的数十篇关于成渝古道的外文行记中(以英文、日文为主,兼及法文、德文),作者游历东大路全程的约有十多篇,其他还有中途转道自流井再回到东大路,或转道乐山、宜宾、泸州、遂宁等地,以及小北路的纪行。其中杰克所著尚无中译本,且国内罕见引用,本次译介为首次公布。除了该书第九章,本文酌情将第八章和第十章中关于成渝双城及成都平原的部分内容一并译出,以飨读者。

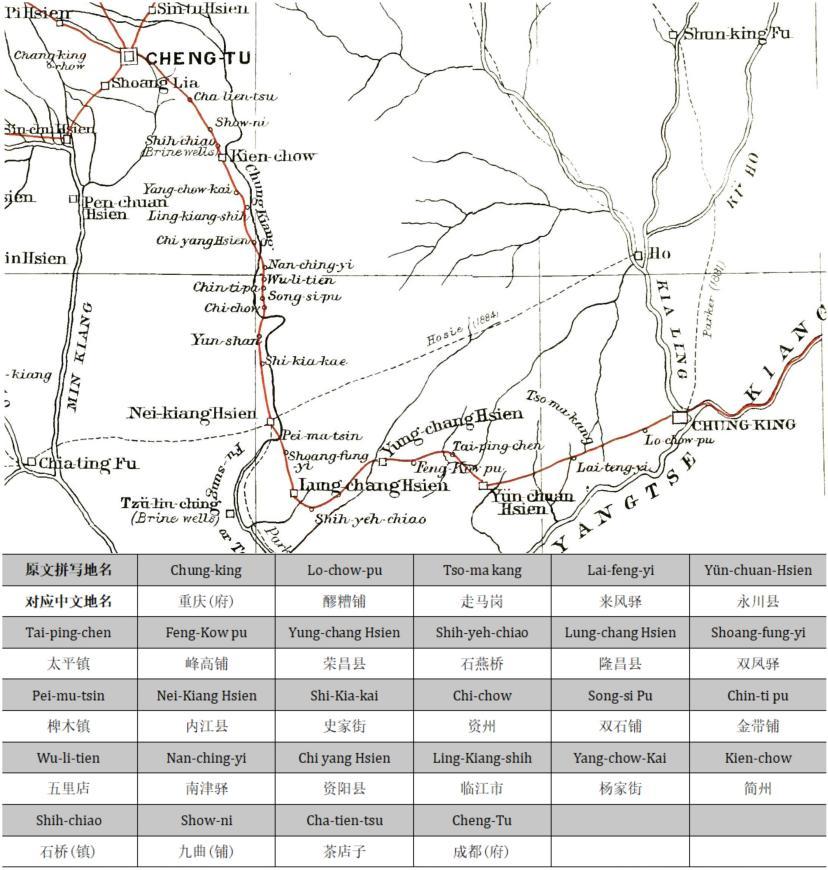

原著所附行程地图成渝路段

重庆(Chung King)位于长江(Yangtse)与嘉陵江(Kia-Ling Kiang,欧洲人称其为小河)交汇处,由高大的城墙环绕,据称有六十万居民。城内街道狭窄,砂岩阶地之间的过渡往往呈陡坡状。这里没有轮式交通,我们的轿子多次被堵在拥挤的巷道中。作为重要港口,重庆承担着煤炭、盐、油料、稻米、鸦片以及四川(Szechuan)这个富饶省份的所有物产的运输,还有各类洋货的集散。街道上最显眼的手工业是木雕和印制纸钱等祭祀用品。流动商贩主要兜售的似乎是液体肥料,这种商品的实际体积虽小,却总能引发与其分量不相称的关注。

《渝城图》(清)

多年来,立德乐先生[1]一直强调宜昌(I-Chang)至重庆段长江发展蒸汽航运的重要性,直到1898年,他才成功将一艘小型汽船引入该水域。随后他争取到英国财团的支持,于1900年夏季建造了更大型的“先锋号”蒸汽船,并驶抵重庆。不过在此之前数周,英国平底炮舰“山鹬号”和“山莺号”已率先抵达。“先锋号”到达重庆时,恰逢义和团运动爆发,英国政府当即征用该船运送难民至宜昌,返航后被保留为炮舰,更名为“金沙号”,成为英国在长江上游势力的象征。其商业竞争对手——德国蒸汽船“瑞生号”本欲待局势稳定后启航上行,却在1900年12月离开宜昌的当日便告失事,造成重大人员伤亡。

长江上游的蒸汽航运至今仍是未解的难题,舢板一如既往地主宰着这条河道。立德乐先生的意见值得尊重,他得出结论认为:这段长江唯有水位高涨时有利于蒸汽船的安全航行,而水位低落时则仅适合舢板。我个人的看法是,若修筑一条不受季节限制的沿江铁路,最终成本可能会低于改善河道航行的投入。

逗留重庆期间,我们受到了立德乐先生的款待,他的居所由经理尼科尔森先生负责管理。我们在此遇到了以下外籍人士:英国领事弗雷泽、法国领事博南丹蒂、美国领事史密瑟斯、莫尔赫德先生(帝国海关)、汉考克先生(标准石油公司)、布什先生、希斯洛普先生、威尔逊先生、戴维森先生、罗伊先生和默里先生,以及沃尔芬代尔医生(传教士)。

立德乐洋行旧址

上述人员可视作常住居民,或还有其他同等数量的外籍人士供职于海关、邮局及各种教会机构。保罗·杜克洛先生效力于里昂传教会,并在城里设有商行,但当时恰逢外出。以下是与我们一样的访客:皇家工兵部队瓦茨-琼斯上尉;伯奇、马西森、格兰特三位先生;皇家海军沃森上尉(“山鹬号”舰长);皇家海军希尔曼上尉(“山莺号”舰长);伯尼斯顿医生(皇家军舰“埃斯克”号);以及比格姆上尉[2]。

法国领事馆是一座宏伟的建筑,美国领事馆的新大楼也即将完工。英国领事馆则位于棚户区一处破旧的中式房屋里。部分外籍要人——包括英国和美国的领事、海关主管,以及公益会的陶维新夫妇[3]——在城南3英里、高出约2000英尺的“别墅区”拥有避暑寓所。

法国领事馆旧址全景

我们参观了“别墅区”附近的一处煤矿,那里有一条8英寸厚的煤层,杂质多且含黄铁矿,开采方式非常原始。此外还参观了一处在动荡时期用于避难的封闭场所。

以下是嘉陵江上游四十里(12英里)处的龙王洞[4](Lung Wang Toong)煤矿的矿主提供的一份运输成本表,或具参考价值。十里等于3英里。一吨(2240磅)等于16.80担。当时一两银子约合8先令,可以兑换1180-1190文制钱。

一名叫宋西锋(Sung Chi Fung)的矿业工程师,向我展示了几份以蛮子(Mantzü)文字书写的矿权文件。或需提及,“蛮子”在汉语中意味着“化外之民”,尽管这些矿山实际上位于倮倮(Lolo)聚居的地区。宋氏的笔记薄值得瞩目,虽然其书写的汉字于我无关紧要,但满纸生动的速写图彰显了他与生俱来的测绘学天赋。其中一份长期协议令我非常感兴趣,该文件是与多位蛮子地主达成的契约。每位缔约者的个人特征均以汉文详述(比如“身长肤黝,年廿三,左颊有疤”),文末除画押十字标记外,还以涂墨拇指按压为凭。

我们与中国官员的礼节性拜访,包括通常的寒暄、互问对方的年龄和子嗣数目、颂扬彼此的国家以及分享旅行经历,此外还严肃讨论了护送问题。一切都安排得令人满意。我们与一位本地钱庄的老板有些业务往来,他在成都(Chengtu)有一名线人,并为我们写了介绍信。经过长时间的谈判,最终我们与云南(Yünnan)的松柏长(Sung Pa Cheong,云南的邮件和桐油运输商行[5])签订了合同,负责我们一行人员和行李、物资的运输。货物将由三十六名苦力(coolies)和一名夫头(fu-tow)在十一天内运达成都,每人脚力钱为1100文。三名欧洲人和翻译配有马匹和轿子,厨师和三名仆从则乘次等轿。3月5日,我们从重庆启程前往成都。

四川的“红色盆地”和“四川红砂岩”经常被旅行者提及。在乘船前来重庆的途中,我们注意到灰色砂岩层之间普遍存在的巧克力色页岩,随着我们向西行进,这些砂岩逐渐呈现出红色,或者更确切地说,为巧克力的色调。与此同时,硅质颗粒逐渐被长石质颗粒所取代。

当我们到达距重庆34英里的来凤驿[6](Lai-Feng Yi)时,砂岩的颜色首次可以被描述为“红灰色”,而不是之前的“灰红色”。我倾向于认为,携带这些沉积物的水流来自西方,并且较粗、较重的硅质颗粒比较细、较轻的长石质颗粒沉积在更靠近西岸的地方,后者可能在相当远的距离内处于悬浮状态。

来凤驿上何氏百岁坊

在我们向西行进的过程中——即至隆昌县(Lung Chang Hsien,127英里)间——地层通常接近水平状,尽管在某些地方它们被折叠成褶皱。在上桥[7](Sang Shan)与二郎关[8](Er-Lang Kwan)之间,地层被折叠成一个锐利的背斜,沿着轴线出现了一系列厚厚的石灰岩。不久后,西边出现了一条煤层。

在荣昌县(Yung-Chang Hsien)以西几英里处,我们可以看到路北山坡上一条煤层的水平露头。根据苦力筐中和牛驮携带的样品判断,这条煤层较厚,质量比我们之前看到的任何煤层都要好。牛通常驮着三块煤,每块大约半英担。

这段路上的主要地点可以简要提及:

二郎关,一座位于小砂岩高地上的山堡,距重庆15英里。

在来凤驿(34英里),我们被安排在一处衙门[9](yamen)里住宿,这里由一座美观的法庭和一套公寓组成,供总督每三年一次的巡视和考试使用。

在马坊桥[10](Ma-Feng Chiao),我们看到了帕克[11]提到的那座长木廊桥,桥面两侧设有摊位。在过永川(Yun-Chwan)9英里处的双石场[12](Hoang-Ki Sha),我们也看到了一座类似的廊桥。永川县(61英里)据说是四川省第三人口大城。由于我们到达得晚、离开得早,除了能容纳六百名学生的考场(我们住宿的地方),几乎没看到其他什么。

在这里,厨师意外承受了“与身份不符的殊荣”。原来在我们临近永川时,地方官为表示礼数,特遣一队新轿夫前来迎接,以便我们可以“风光体面”地进城。不料乘轿的厨师走在最前方,由于他外表庄重,会说一些英语,穿着欧式服装,且总是摆出一副高姿态,加上轿头挂着常见的彩纸灯笼、架着译员官帽,精明的轿夫们自然认定他就是队伍的首脑,便抢着替换了他的轿夫(他们当然乐得其所),前呼后拥地将他抬进了城。我绝不会嫉妒一个好厨师受到任何厚待!

连绵阴雨引发了痢疾,我不得不在永川县停留一天休养。这座墙垣环绕的城镇充满了商业繁荣的气息,河道自此可通航至长江。河上跨着一座尖拱石桥,桥面有20英尺宽(照例比道路宽出许多)。

在隆昌县,我们巧遇正前往重庆的保罗·杜克洛先生。在县城东2英里处,我们见到了一座八层高的石塔。自离开重庆以来,除了那些可称为玩偶或模型的小塔,我们还没有见过真正意义的高塔。这里的砂岩峭壁上凿有许多方形洞穴,据中国人说,这些是蛮子或土著穴居的遗迹。

从隆昌出发,道路呈西北向通往成都。行进18英里后,我们抵达了一条河流,其从源头至此(136英里)有三种不同的称呼——中江(Chung Kiang)、富顺江(Fu-Sung Kiang)和沱江(ToKiang)。江畔的椑木镇[13](Pei-Ma Tsin)是一处港口,隆昌的煤炭从这里装船运往长江。河道本自东北向东南流,因此当我们全队上船时,自然以为将逆流而上,结果惊讶地发现,我们竟顺流而下航行了4英里,原来河道突然转弯流向了西北。河水非常浅,在许多地方,行船只能从砾石中挖出的狭窄渠道推进。我们在右岸登陆,附近有一座十层高的宝塔,然后穿过曲流半岛狭窄的颈部,来到河岸上出盐的三元井[14](Si-An Ji)。

过盐井3英里,我们抵达了内江县城(hsien[=county town]of Nei Kiang),当地的发音为“Loui Kiang”。在汉语中,N和L的发音似乎很难区分。内江被一道坚固的城墙所环绕,是我们迄今为止所见最繁荣的县城,拥有良好的建筑(门廊处通常装饰着彩色瓷片拼贴的瑞犬雕塑)和琳琅满目的商店。布店尤为货源充足,棉花是主要商品。在城区边上,犁地、耙地和锄地的农作正热火朝天地进行。犁是木制的,由水牛拉动。我们注意到,当水牛需要在铺砌的道路上行走一定距离时,会被适当地穿上草鞋。

根据吉尔[15]的描述,隆昌的客栈是“四川最好的”。我们认为它确实有一些优点——例如,后院铺砌得很规则且干净,而不是像通常所见的那样,成为一个臭气熏天的污水坑。不过相较而言,我们更青睐内江的旅馆,因为它有良好的地板、木制的天花板、离地10英尺的阳台,以及舒适的椅子、桌子和床铺。

从成都到重庆的旅客多在内江乘船,顺流至椑木镇登陆。

距内江6英里的银山镇[16](Yün-Shan Tsin)是一个繁忙的大村庄,建有装饰华丽的庙宇,庙内有一尊巨大的镀金佛像,岩壁上还雕刻着其他诸神。

经过一处山堡后,我们再次渡河至左岸,渡口正位于河道分叉处的下方,两侧分支均可行船。我们沿着东支前行,这条支道可一直航行至资州[17](Chi Chowor Tsu Chow)。资州是一座繁荣的大城镇,拥有两层楼的房屋、货物充足的商铺和一个电报局。当晚我们借宿于一座佛教寺庙。

在双石铺[18](Son-Si Pu)附近,道路从坟墓间蜿蜒穿过,我们对山脊线上延伸近1英里的水蚀巨砾群感到困惑。由于该地区的岩石中不含砾岩,我们推断这些巨石应为人工搬运至此,可能与祭祀逝者有关。

在南津驿[19](Nan-Ching Yi)村庄的上下游河段,我们观察到河流中有一些冲积金矿。在下游约2英里处,我们首次见到了四川类型的下射式灌溉水车——这是一种精巧的竹制结构,外围装有竹制水斗,可将水提升至高于河面30英尺的水槽中。

我们在资阳县(Chi-Yang Hsien)再次渡河,沿着右岸一直前行至石桥[20](Shih Chiao)。资阳城垣坚固,市集繁忙,这里的主要产业似乎是棉纺织业,尤以毛巾生产为盛。在城北郊野,我们惊讶地发现地面上散布着大量的陆生壳类(扁卷螺属),对其在此地异常丰富的原因感到困惑不解。

临江寺[21](Ling-Chang Shin)是一个蓬勃发展的大村落,许多房屋正在兴建中。一家店铺堆积着大块的优质煤炭。在村口处,五个强盗的头颅被装在笼子里,悬挂在杆子上示众。

继续行进10英里,山谷逐渐展开为美丽的简州[22](Kien Chow)平原,四野罂粟生长茂盛,甘蔗正在种植中。这片平原以其优质的鸦片而闻名。在这里,我们数月来首次见到了轮式交通工具——简陋的手推独轮车。显然,这座城镇并不完全依赖农业,我们看到许多人在从事银器雕刻和棉纺工作,煤炭和盐的贸易也十分活跃。据说这里每年都会遭受洪水侵袭。

中江的一条支流上横跨着一座宽阔高昂的木拱廊桥,桥面两侧设有摊位。此处的“牌坊”(pai fungs)——即横跨道路的纪念性拱门——开始出现彩绘装饰并镀金。迄今为止,我们在每个城镇和村庄都能见到这类拱门,它们所纪念的贞节寡妇和廉洁官员,似乎在这个地区特别多。然而,据消息灵通的中国人私下透露,只要以适当的方式打通上奏朝廷的官员,任何地方都可能发现数量惊人的美德事迹。有三座宝塔,其中两座为十层方形结构,为简州的环境增添了庄严,并有助于抵御被称作“风水”(fung shui)的“不良气场影响”。

在简州西北约3英里处名为石桥[23](Shih Chiao)的市镇(或大村庄),我们离开了河流。这里似乎从事着大量的井盐(质量较差)、瓷盆和明胶的贸易,河上挤满了船只。

向北约1英里处,有十几口卤水井正在运作。卤水通过水槽输送至中央熬盐的锅炉房,我们看到了三座这样的工坊。每口井旁都有一头水牛绕着绞盘转动,绞盘上缠着竹带。竹带连接着一个带阀门的竹制长桶,其构造类似于钻探作业中的污泥泵。根据绞盘的转数和周长计算,我们估计其中一口盐井的深度为630英尺(三元井的深度为675英尺)。然而,这些都不算四川真正的深井,因为在南边80英里处的自流井[24](Tsu-Liu Ching),部分井深超过了2000英尺,且通过燃烧从钻孔中获取的天然气来蒸发卤水。

可以说,霍西[25]在《华西三年》中对这些盐井的记述已非常精当,而科尔德里神父在1891年的《矿业年鉴》中亦对钻井和制盐的整个过程进行了细致的描摹。此外,还可以参考一本名为《盐法志》[26](Yen Fa Che)的官方手册,该书共有二十卷,内容厚重。然而,根据科尔德里神父的说法,这本书“缺乏条理,充斥着无用和不准确的内容”,因此读者可能会对它产生偏见。科尔德里神父估计,该省每年的食盐消费成本约为1600万英镑。

中国人告诉我,钻探深井通常需要不止一代人的时间,并且一口正在开发的盐井可能会从父亲手中传给儿子,我不禁想起了沃尔特·斯科特爵士提到的律师将“长期诉讼”遗赠给后代的类比。

从隆昌到石桥(及更远区域),所谓的“红色盆地”中的巧克力色或肝色砂岩和页岩皆富含长石质,岩层严格保持水平状。在石桥西北几英里处,岩层开始抬升,倾斜度逐渐增加直至达70度,随后在一个陡峭的背斜突然反转。可以推测,这些“红色”地层或多或少都饱含可溶性氯化钠,尽管近地表岩层中的盐分已被雨水和河流冲刷掉。在这片区域,我们穿过了几条看似没有出口的干涸山谷。后经立德乐先生告知,情况确实如此。这种干涸的山谷在石灰岩地区并不罕见,但就当前案例而言,我倾向于将地层的下陷归结于盐分的流失或溶解。

背斜构造的顶部靠近茶店子[27](Cha-Tien Dza)山谷处,实际上就是这条道路的最高点,通过无液气压计测量,我们确定此处比重庆高出2700英尺,海拔达3317英尺。这里也是中江与岷江(Min)的分水岭,两条河流都是长江的支流。循道路跨越山顶的缺口处,成都平原的壮丽全景足以让最冷漠的旅人也为之倾倒。我们在龙泉驿[28](Lung-Chuen Yih)进入平原,经过短短一天(15英里)的行程穿过平原,于3月17日抵达成都。这部分平原似乎由较晚的冲积阶地和古阶地的遗迹组成,根据无液气压计测量,平均海拔为2000英尺。

从重庆到成都299英里的行程花了十三天,但若不是因为雨天和我在永川因病耽搁,无疑可以在合同规定的十一天内完成。

这条路或许堪称中国最好的官道之一,但千万别过于看重这个评价,因为这里和其他地方一样,公众的便利常常被牺牲,以满足农民的自私需求——这些土地的主人们毫不顾忌地搬走铺路石板,甚至不惜削平或挖空路基以获取田地所需的土壤。沿着这条路线修建铁路并不困难,但考虑到成都与重庆之间已有水路,铁路是否会被充分利用仍是一个问题——除非它能够继续延伸至宜昌,对于安全且常态化的蒸汽航运来说,那里才称得上真正的起点。

成都平原长60英里,宽40英里,无疑是这个地球上农耕最密集的区域。在4月、5月和6月期间,我们曾有机会从三个不同的方向往北和一次往南穿越这片平原,因此得以见到平原上星罗棋布的众多城镇。这片平原的大部分地区由岷江灌溉,这条河发源于该省的最北端,在流经嘉定[29](Kia Ting)并于叙府[30](Sui Fu)汇入长江之前,接纳了众多来自西部和南部的大支流。岷江在灌县[31](Kwan Hsien)进入平原后,被分成几条主要的干渠,这些干渠为了灌溉目的又不断细分,最终在平原的南端重新汇合。

在13世纪马可·波罗游历此地时,那条流经成都的“宽达半英里的大河”可能是主流。但如今与流经大邑县(Ta Hsien)、永嘉场[32](Yung-Chia Chong)和新津县(Hsin-Chin Hsien)的河道相比,那条水道已相形见拙。这些水道会根据实际需要进行堵塞或疏通,通常沿着等高线分布,最大限度利用重力实现自流灌溉。如果要将水位提升到自然流势以上,链泵和大型的竹制下射式水轮会被广泛运用。而水力磨坊选择使用下射轮、上射轮还是涡轮机,取决于实际情况。

平原北部地势较高的地区,由众多发源于巍峨雪山(最高峰为九顶山

世上少有像李冰(Li Ping)这样配享实至名归的殊荣。这位工程师在两千多年前设计的灌溉系统,至今仍滋养着成都平原400万人口。他的功绩远非巴斯勋章、法国荣誉军团勋章或者红绶带所能衡量。人们满怀热忱地赞颂他的成就,他被授予“首善”之衔,并被后世奉为神明。在众多为纪念他而修建且并保存至今的庙宇中,灌县那座最为著名。

数次穿越平原期间,我们目睹了农作物以惊人的速度轮作。当地人告之,这里一年可收七茬作物,这个说法虽未亲见,却完全可信。无论在郁葱的生长阶段,还是在开花或成熟期,各种作物都美不胜收,但最摄人心魄的还是罂粟花。然而令人唏嘘的是,这些铺满整个原野、从纯白到深紫各色不等的娇艳花朵,其存在的意义既非实用,更不是为了装饰或艺术,而是注定要侵蚀掉数百万中国人的道德和体魄。

必须承认,我一直对农业抱有偏见(在不列颠群岛和澳大利亚的见闻和经历强化了这种偏见),认为这是一种高投入、低回报的行业。因此对于这片大平原上的作物,我或许只留意到其他人所见的十分之一,在此仅能列出反复入眼的作物清单。然而,即便以我如此有限的农业知识,已感到足够震惊——那些本需要在不同纬度的亚热带和温带地区去寻找的植物,在这里竟奇迹般共生。这份清单包括橙子、柿子、杏子、桃子、李子、桑葚、梨子、核桃、罂粟、烟草、藏红花、辣椒、洋葱、韭菜、大蒜、卷心菜、羽衣甘蓝、生菜、菊苣、芜菁、萝卜、胡萝卜、茄子、黄瓜、甜瓜、南瓜、豆类、豌豆、油菜、小米、玉米、水稻、小麦、大麦、燕麦、荞麦、甘蔗及各种竹类。

一个被天然和人工水道纵横交错的地方,自然从远古先民首次巧妙地用火伐木横跨溪流开始,便不断激发着桥梁建造者的创作天赋。正如所料,这片平原上的水道早已被各类桥梁跨越,其中许多设计似乎预见了现代工程学的精髓。

廊桥或许是最常见也最受青睐的形制。它们以木构为主,以石墩为基,顶部覆盖瓦片,桥面通常比道路更宽阔(但性质不仅限于通道),两侧设有供奉神像或装饰壁画的壁龛,还有可供商贩摆摊的隔间。仰头望去,彩绘藻井展现着中国艺术的卓越成就,只是欣赏时难免会脖子发酸。

石桥形态各异。有的如(苏格兰)杜恩老桥般隆起成驼背状,但弧度更为夸张。有的桥面平直,拱形从半圆到尖拱(类哥特式)不一而足,桥墩深扎河床。一种独特的圆拱桥尤为常见,其拱券由河床卵石直接垒砌,石块未经雕凿,也未用楔石固定。这类桥梁自然无法承载重型车辆——事实上,平原上最重的交通工具也不过是手推车——但它们通常能稳稳承受磨坊的震动和建筑重量。另有一种石板桥,桥面和护栏(若有)皆由大块石板拼接而成。至于令人目眩的竹绳桥、悬臂桥及竹索铁链式悬索桥,则专为难以架设桥墩的深山峡谷而存在。中国人“积功德”(或言“积攒天国之财”)的方式非常多样:建藏书楼、修庙宇、捐医院、济贫葬,而最令他们乐此不疲的,莫过于造桥[33]。

成都,四川的省会,堪称中国最重要的城市之一。3月、4月、6月期间,我们总共在此停留了45天。这里的城墙高约30至40英尺,宽阔的顶部可容士兵列队行进,外围干涸的护城河已被开垦为农田,城垣合围面积约12平方英里。李希霍芬[34]估算其人口为八十万,中国方面则称有一百万,数据的差异大抵取决于将多少城郊人口计算在内。

成都的主街宽敞,石板铺砌平整,几无中国城镇惯有的异味。许多街道覆以竹席遮阳,行人恍若置身贝拉米笔下的理想之城。商铺中丝绸、皮草、银器、珠宝、刀具琳琅满目,更有煤、盐、白蜡等大宗货殖。洋货如煤油、棉布、炼乳、玻璃器皿等,亦有售卖。

庙宇是城内最醒目的公共建筑,规模宏大的贡院次之。会馆遍布,城墙内庭院深锁的官邸和富贾豪宅隐现于绿荫间。军械局[35]雇有600名工人,配备精良机械,既产霍奇基斯炮和马蒂尼步枪,亦造火绳枪和长管炮。从这里传来的汽笛鸣响,是我们听到最似故乡的声音。

我们抵达成都的消息已正式禀告总督,随后收到回复,他将于3月20日接见我们。时任四川总督的奎俊[36](Kwei Chun)是满族人,统辖着面积堪比法国、人口却多出两倍的庞大行省。不过对于西部边境的蛮子、倮倮部落及藏民,清廷的统治大多只是名义上的。

在约定的时间,按相关场合的礼仪,我以全套排场前往督府:绿呢大轿、翻译、帖差(ting chai,递名帖的人)、衙役和卫兵随行。稍候片刻,从府内传来一声召唤,大门随即打开。一名司礼举着我的名帖走在轿夫前面,队伍穿过了重重庭院,所有庭院(尤其是外院)挤满了等候主人的轿子和昏昏欲睡的轿夫。沿途可见古怪的壁画,以及各种奇兽浮雕——似犬似虎似象又似狮鹫,或闻名于纹章学,但自然史教科书却从未提及。

落轿前穿过庭院的数目足以令我感到自豪,因为按严格礼制,“无足轻重的人”须从最外层步行入内,其直属上级可从下一进院落起步,以此类推。事实上,我的轿子直至倒数第二进院落才停下,且不无焦虑地发现,轿夫们每过一道门禁,因受到的礼遇而越发趾高气扬。我自己也情绪激动,以至数不清过了几重院落,但还是留意到地板比较陈旧,且维护不善。

在内院门口,外务秘书李绍亭(Li Show Tin)已在阶前迎候,他引我穿过庭院一角的廊庑(期间总督的随员夹道而立),最终来到总督面前。奎俊与我握了握手,略去了中国式拜访惯常的繁文缛节,直接示意众人到特为这个场合准备了美味佳肴的午餐桌旁就座。一切陈设仿照“西式”风格,唯有香槟选用了中国人偏爱的甜腻口味——这种糖浆般的饮品在中国境外从未见过。

众人就座后,总督以优雅从容的风度主持宴席,尽显地主之谊。他的发言要么由李绍亭或一位我忘了名字的“教授”译成法语,要么由唐星球[37](Tong Sing Kow)、电报局总办刘崇玉(Liu Chung Yu)或者我的翻译钟秋林(Chung Chui Lin)译成英语(这些译员也在宾客之列)。

谈话始于礼节性地询问我的旅途情况及沿途待遇,接着转向了彼此的旅行见闻和国外情况的交流。总督虽然很想去欧洲旅行,但坦言短期内看不到这样的机会。当提及本地农业富饶、市面繁荣时,我们的主人回应,他的许多百姓仍然非常贫困,他希望引进外国的技术——尤其是矿业方面——来提升整体民生福祉。我说,我们来四川的目的,就是打算引入英国资本来开发这里的矿产资源——如果报道中那些资源确实存在的话。当然,我们首先得确定这一点:我们希望依靠总督的善意,以便在最佳条件下开展工作。总督很友善地表示,他非常支持英国的企业——事实上,英国人和中国人“亲如一家”——而且已经做好了安排,无论我们在省内何处考察,都会为我们提供一切必要的官方和军事援助。这些承诺并非空洞的客套,在我们接下来逗留中国的五个月里,得到了充分的证实。

奎总督的身材略低于中等,年纪已过半百。他五官清秀,举止彬彬有礼,透着良好的教养。

后来拜访城中其他要员时发现,有些官员——比如驻防将军和布政使——的居所远比总督府气派。将军的庭院两侧站满身着锦绣华服的军官,相较之下,总督的随从队伍就显得寒酸多了。数日后,我在城外集市偶遇奎总督出行,他的仪仗队竟像是临时从城中最邋遢的闲汉里招募来的。向一位旁观的中国人询问缘由,对方解释说这是“老规矩”。但凡大人物出行,旗仗仪卫必不可少,把这些差事交给衙门口讨生活的穷人,反倒是体面之举。

三次逗留成都期间,我们始终与矿务督办李征庸[38](Li Cheng Yung)及四川矿务局诸员保持往来,这些成员包括:李绍亭先生(会说法语,同时也是总督的外务秘书)、朱灵广(Chu Ling Kwan,道台[39]

此外,我们接触过的其他中方显要还有满洲将军卓[41](Choh)、藩台(Fan Tai,即布政使)、军械局总办瞿将军(General Chü,年轻时曾与戈登[42]共事)及电报局总办刘忠玉(会说英语)。

长居成都的外籍人士皆隶属于各个传教机构。我们结识了华西差会的皮特夫妇和霍林·卡迪夫妇,中国内地会的陶然士先生[43]、史密斯医生、尤恩医生、基勒姆医生(女)和哈特韦尔小姐,圣经公会的布鲁克斯小姐和弗格森先生,还有奥特韦尔先生。据我们了解,当时这座城市共有约五十名外国传教士。非长住人士中,我们遇见过立德乐先生、约翰·伯奇先生[44]、瓦茨-琼斯上尉(云南辛迪加)、克尔先生(云南辛迪加)、赫伯特·韦先生(川江辛迪加),以及中国英法水银采矿公司(贵州省

总督与驻防将军为我们在本省行程提供的护卫安排,初看起来过于繁琐,甚至可能让队伍显得滑稽可笑。但后来事实证明,这些安排是基于对中国实际情况的了解,并在随后动荡的日子里经受住了考验。我们逐渐意识到,官方的权威和支持远比护卫队的战斗力更有价值——毕竟在真正遭遇险情时,保护自身安危终究还得靠自己。

首先是张贴告示和安排委员(Wai-Yuan),后者是拥有县官品级的官员——即通过科举考试获得知县任职资格者。这位官员时而乘轿领队,时而像马戏团的先遣员般快马加鞭,将告示张贴在我们即将途经城镇的城门上。一队由下级军官统领的士兵始终随行,我们每名队员都被专门指派一名士兵保护。每过一县地界,当地会派出卫队接防,交接时需开具收据,知县对本县辖区的安全负有全责。

这些地方卫兵竭力阻隔好奇的围观人群,但同时他们深知绝不能让我们脱离视线,隐私自然无从谈起了。我们任何试图摆脱“贴身保护”的举动都注定失败。若我们当中有人独自散步,回头准会撞见某位狡黠的士兵——从他头戴的宽边草帽下,慢悠悠地对你露出会意的微笑。

注释:

[1]立德乐(Archibald John Little, 1838-1907),英国商人、探险家,著有《穿越扬子江峡谷:华西的贸易和旅行》(Through the Yang-tse Gorge: Trade and Travel in Western China. 1888)、《峨眉山和更远的地方:藏边行记》(Mount Omi and Beyond: A Record of Travel on the Thibetan Border. 1901)、《在华五十年见闻》(Gleanings from Fifty Years in China. 1910)等书。

[2]克莱夫·比格姆(Clive Bigham, 1872-1956),英国贵族、外交官、自由党政治家,1899年被调往北京大使馆工作。著有《在华一年:1899-1900》(A Year in China: 1899-1900. 1901)一书,其中有关于在四川旅行的内容。

[3]陶维新(Robert John Davidson, 1864-1942),英国公益会传教士,与梅益盛(Isaac Mason, 1870-1939)合著有《华西生活:两位四川居民的记述》(Life in West China: described by two residents in the province of Sz-chwan. 1905)一书。

[4]今重庆市北碚区复兴镇龙王洞村。

[5]松柏长信局由重庆人陈松柏于道光三年(1823)创办,总局设在重庆,在昆明设有分局,作者称其为云南的运输行,不准确。

[6]今重庆市璧山区来凤街道。

[7]今重庆市沙坪坝区重庆西站附近原上桥老街(已拆)。二郎关位于中梁山脉的东岭山垭,上桥位于东岭山脚,东大路从上桥开始翻越二郎关东破,地势与作者的描述相契,此处“Sang Shan”可能为“Sang chiao”的误拼。

[8]今重庆市沙坪坝区歌乐山镇山洞村二郎关。

[9]应为来风驿的公馆。同治《璧山县志》卷一《公署》载:“来风驿旧设驿丞,奉裁。康熙二十五年,永川知县董粤固重修公馆,以备驻节。”按璧山县于康熙元年(1662)至雍正六年(1729)间并入了永川县,故县志称来风驿公馆为永川县令重修。另雍正七年复设县治时,因县城残破、衙署无存,璧山县曾短暂寄治于来风驿。

[10]今重庆市璧山区丁家镇马坊桥。

[11]爱德华·哈珀·帕克(Edward Harper Parker, 1849—1926),中文名庄延龄,英国外交官、汉学家,发表过多种关于中国历史文化的论著,所著《溯长江而上》(Up The Yang-tse. 1891)一书记录了其1880-1881年在长江上游的考察见闻,

[12]又称双石桥,今重庆市永川区双石镇。

[13]今四川省内江市东兴区椑木镇。

[14]内江城南五里旧有出盐的三元井,又称三盐井,其上有三元塔,今存三元井地名和古塔。

[15]威廉·约翰·吉尔(Willian John Gill, 1843-1882),英国探险家,所著《金沙江》(The River of Golden Sand. 1879)一书记录了其1877年溯长江至重庆,进入四川西部和藏区东部考察,再从云南进入缅甸的经历。

[16]今四川省内江市资中县银山镇。

[17]治今四川省内江市资中县。

[18]今四川省内江市资中县重龙镇双石铺。

[19]今四川省资阳市南津镇。

[20]又称石桥铺,今四川省资阳市雁江区伍隍镇石桥村。

[21]今四川省资阳市雁江区临江镇。

[22]治今四川省简阳市。

[23]今四川省简阳市石桥街道。

[24]今四川省自贡市自流井区自流井盐场老街。

[25]亚历山大·霍西(Alexander Hosie, 1853-1925),中文名谢立三,英国外交官、汉学家,著有《华西三年:三入四川、贵州、云南纪行》(Three Years in Western China: A Narrative of Three Journeys in Szechwan, Kuei-chow, and Yün-nan. 1890)、《追寻罂粟花的踪迹:中国主要产烟省份旅行记》(On the Trail of the Opium Poppy: A Narrative of Travel in the Chief Opium-producing Provinces of China. 1914)、《四川的物产、工业和资源》(Szechwan, Its Products, Industries and Resources. 1922)等书。

[26]即四川总督丁宝桢总纂的《四川盐法志》,刊行于光绪八年(1882)。

[27]今四川省成都市龙泉驿区茶店老街。

[28]今四川省成都市龙泉驿区原龙泉驿老街(已拆)。

[29]即嘉定府,治今四川省乐山市市中区。

[30]即叙州府,治今四川省宜宾市翠屏区。

[31]治今四川省都江堰市。

[32]此处为音译,据其拼写难以判断今址。

[33]限于篇幅,此处与下文间省去了作者游历成都平原时对其他城镇的记述。

[34]费迪南·冯·李希霍芬(Ferdinand von Richthonfen, 1833-1905),德国地理学家,所著《中国:亲身旅行和据此所作研究的成果》(China : Ergebnisse eigener Reisen und daraufgerindete Studien. 1877)、《李希霍芬中国旅行日记》(Ferdinand von Richthofen's Tagebücher aus China. 1907)等书收录了其在四川盆地的考察成果和行旅见闻。

[35]即四川机器局,由四川总督丁宝桢于光绪三年(1877)创办。

[36]瓜尔佳·奎俊于光绪二十四年(1898)至二十八年(1902)出任四川总督,光绪二十六年(1900)后兼署成都将军。

[37]唐星球时以候补同知任四川矿务局矿师,后文有提及其任矿务局总经理一职。

[38]李征庸时任督办四川矿务商务大臣。

[39]可能是通过捐纳获得候补道员。

[40]可能是会同李征庸筹办四川矿务的云南补用道韩铣。

[41]即绰哈布,于光绪二十五年(1899)至二十六年(1900)任成都将军。

[42]即帮助清廷镇压太平军的洋枪队英国军官查尔斯·乔治·戈登(Charles George Gordon)。

[43]陶然士(Thomas Torrance,1871-1959),英国传教士、汉学家,1896年作为中国内地会华西地区代表来到四川成都,1910年转入美国圣经公会工作,直到1935年退休回国。撰有多种关于羌族历史文化、四川文物遗存的论著,可参阅《陶然士作品选译》(巴蜀书社,2016年)。

[44]约翰·格兰特·伯奇(John Grant Birch,1847-1900),英国工程师、铁路商人,著有《华北和华中之旅》(Travels in North and Central China)一书。伯奇于1900年1月和3月,分别从万县和重庆陆行至成都。

说明:

1.对于原文首次出现的威妥玛拼音词汇,本文均以括注形式保留原拼写,以便读者参考查证。

2.原文所记县级以上的行政区地名,若今名或今址无甚变动,则省去注释。县级以下的地名,原则上一律加注。

3.原文出现的中外人名,部分可考者加注(外籍人士以留下关于中南西南的著作者为主),其余皆直接音译。

4.感谢重庆市文物考古研究院特聘研究员张真飞为本文提供的帮助。

原著:[澳]罗伯特·劳根·杰克(Robert Logan Jack)

翻译:张颖

重庆考古

重庆考古