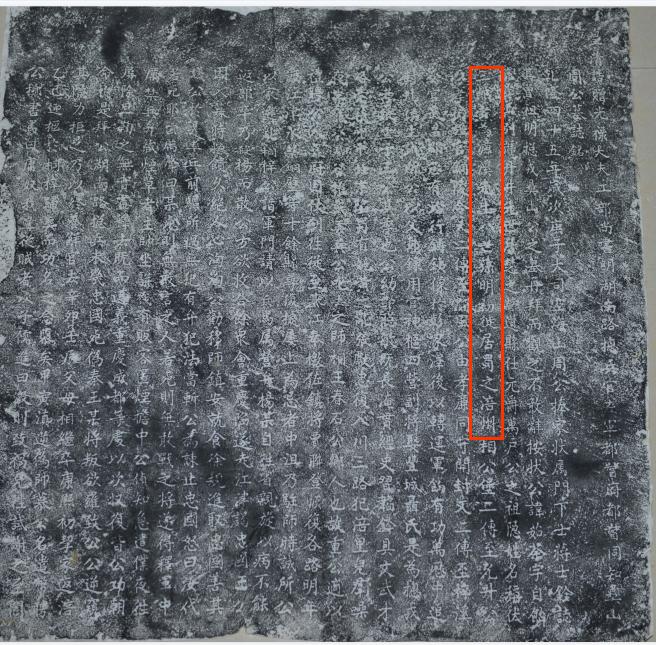

周守诚墓志铭现珍藏于重庆市涪陵区博物馆,1989年8月涪陵丝绸厂(现涪陵万达广场所在地段)出土,其墓志拓片收录于《新中国出土墓志•重庆》[1]中。本文依据墓志所载内容,并结合相关史料,对周守诚的仕途经历、显赫家世及严明家风进行了考证。墓志记载,先祖周良弼为避靖难之役[2]而迁居涪州[3],此信息可与烈祖周茹荼墓志(图一)所载内容相互印证。墓志中所述周守诚秉性纯真、持躬勤俭,以谨慎为立身之本,以早起为治事之基,均为其家族严明家风代代相传的有力佐证。

图一 周茹荼墓志拓片

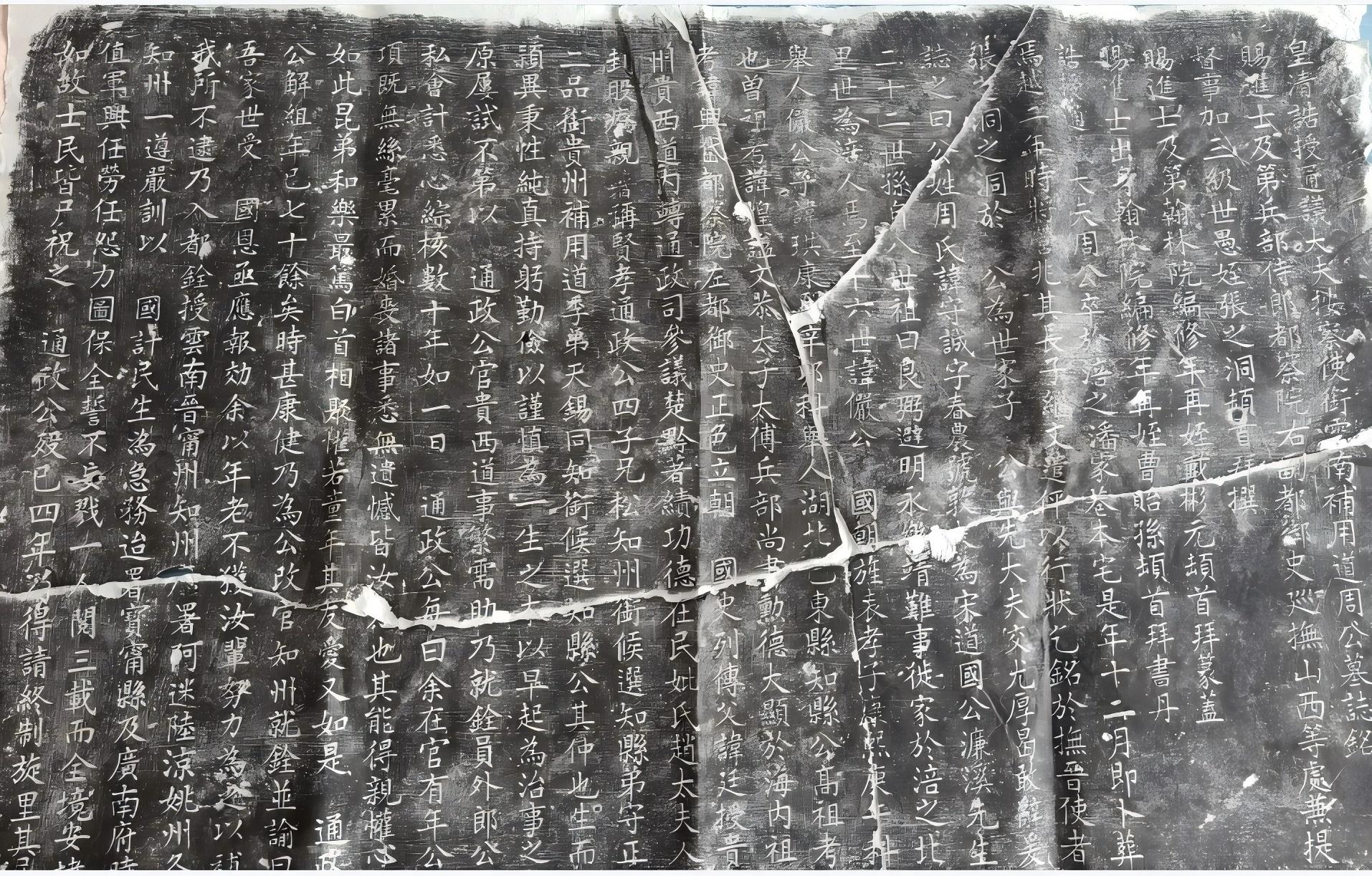

一、墓志录文

清代周守诚墓志为青石质地,由志盖和志石两部分组成,志盖和志石长均为80cm,宽均为50cm,志文阴刻楷书,竖28行,满行25字,共计664字(图二)。志盖阴刻篆书竖6行22字:皇清诰赠通议大夫按察使衔云南补用道周公墓志铭(图三)。现录文标点并考释如下。

图二 周守诚墓志拓片

图三 周守诚墓志盖拓片

皇清诰赠通议大夫按察使衔云南补用道周公墓志铭

赐进士及第兵部侍郎都察院右副都御史巡抚山西等处兼提督事加三级世愚侄张之洞顿首拜撰

赐进士及第翰林院编修年再侄戴彬元顿首拜篆盖

赐进士出身翰林院编修年再侄曹贻书顿首拜书丹

诰受通议大夫周公卒于涪之潘家巷[4]本宅。是年十二月即卜葬。

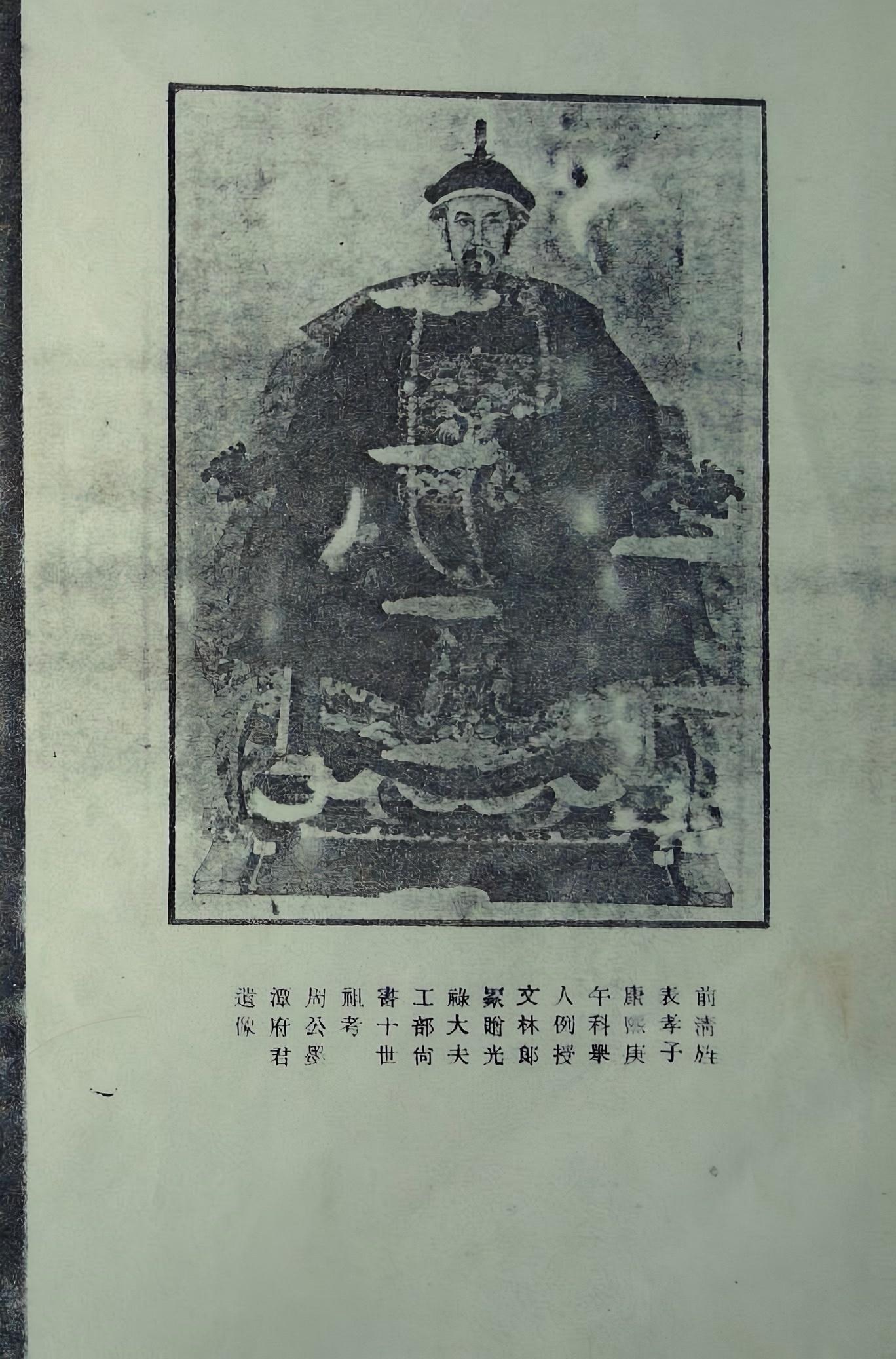

焉越二年时将营兆,其长子继文遣伻以行状乞铭于抚晋使者张之洞之洞呼!公为世家子。公与先大夫交尤厚,曷敢辞爰?志之曰:公姓周氏,讳守诚,字春农,号敦□,为宋道国公濂溪先生二十二世孙[5]。自八世祖曰良弼避永乐靖难事,徙家于涪之北里,世为涪人焉。至十六世讳俨公,国朝旌表孝子,康熙庚午科举人(图四)[6]。俨公子讳珙,康熙辛卯科举人,湖北巴东县知县,公高祖考也。曾祖考讳煌,谥文恭太子太傅、兵部尚书,功德大显于海内[7]。祖考讳兴岱,都察院左都御史,正色立朝[8]。国史列传父讳廷授,贵州黔西道内转运政司参议,楚黔著绩,功德在民。妣氏赵太夫人刲股疗亲,著称贤孝。通政公四子兄松,知州衔候选知县。弟守正,二品衔贵州补用道,季弟天赐,同知衔候选知县。公其仲也,生而颖异,秉性纯真,持躬勤俭,以谨慎为一生之大,以早起为治事之原,屡试不第。以通政公官贵西道,事繁需助,乃就铨员外郎,公私会计,悉心综核,数十年如一日。通政公每日余在官有年公项既无丝毫累,而婚丧诸事悉无遗憾皆汝力也。其能得亲欢心如此,昆弟和乐最笃,白首相聚惟若童年,其友爱又如是。通政公解组年已七十余矣,时甚康健,乃为公改官知州就铨并谕曰吾家世受。国恩亟应报,功余以年老不获,汝辈努力为之,以补我所不逮,乃入铨,受云南,晋宁州知州,□署阿迷,陆凉姚州,久知州,一遵俨训以国计。民生为急务,迨署宝宁县及广南府,时值军兴,任劳任怨 ,力图保全誓不妄戮一人,阅三战而全境安堵如故,士民皆尸祝之,通政公殁已乃得请终制旋里其居。

图四 周俨遗相,摘自《涪陵周氏家谱》

二、周守诚生平及家风传承

根据志文记载可知,周守诚,字春农,号敦□,生卒不详,笔者根据“赐进士及第兵部侍郎都察院右副都御史巡抚山西等处兼提督事加三级世愚侄张之洞顿首拜撰”“通政公解组年已七十余矣”推测周守诚生于嘉庆末年(约1812±5年),卒于光绪初年(约1880±2年),享年70岁左右。

志曰:“公其仲也,生而颖异,秉性纯真,持躬勤俭,以谨慎为一生之大,以早起为治事之原。”得知周守诚为家中次子,自幼聪颖非凡,天赋异禀,性情纯朴真挚,毫无矫饰之意,日常言行中尽显节俭勤劳之美德,将谨慎作为自身行事之准则,视早起为处理事务之根本。寥寥数语,便精准概括了周守诚的深厚修养及其治事之理想。

志曰:“通政公官贵西道,事繁需助,乃就铨员外郎,公私会计,悉心综核,数十年如一日。”可以看出周守诚是能力突出的官员,本任职于贵西道,却因公务繁重,调任员外郎,有着清廉、严谨、持恒的为官作风。周守诚先祖周茹荼墓志有云:“望汝为一品人,不望汝为一品官。”天祖周俨留有“家训十则”[9],至曾祖周煌家风可总结为一厚,即厚亲友、厚德行、厚教育;二守,即守拙、守忠、守学;三戒,即戒不读书、戒业武事、戒不择交、戒听妄言。在传统的家族文化生态中,家族中的长者,特别是父母,对于营造优良的家庭环境和塑造良好的家庭风气扮演着举足轻重的角色。他们注重培养家中子弟对家族价值观的认同,并进一步将这种认同内化为个人的道德自律。

志曰:“通政公每日余在官有年公项既无丝毫累,而婚丧诸事悉无遗憾皆汝力也。其能得亲欢心如此,昆弟和乐最笃,白首相聚惟若童年,其友爱又如是。”这正是其先辈优良家风的延续与弘扬,是儒家伦理中修身齐家理念的生动践行,展现了一个大夫家庭在为官、持家、处世方面的卓越风范,充分体现了清廉、孝道、悌睦三大美德。

志曰:“通政公解组年已七十余矣,时甚康健,乃为公改官知州就铨并谕曰吾家世受。国恩亟应报,功余以年老不获,汝辈努力为之,以补我所不逮。”周守诚解职后,身体依旧康健。他训导子弟道:“家族世代蒙受皇恩,理应以报国为使命;因年事已高,难以继续效力,故勉励后代替补此志。”此举鲜明体现了大夫家族“忠孝一体”的价值观——父辈的未竟之志由子辈承继,个人仕途与家族责任、国家使命紧密相连。

三、周守诚家世

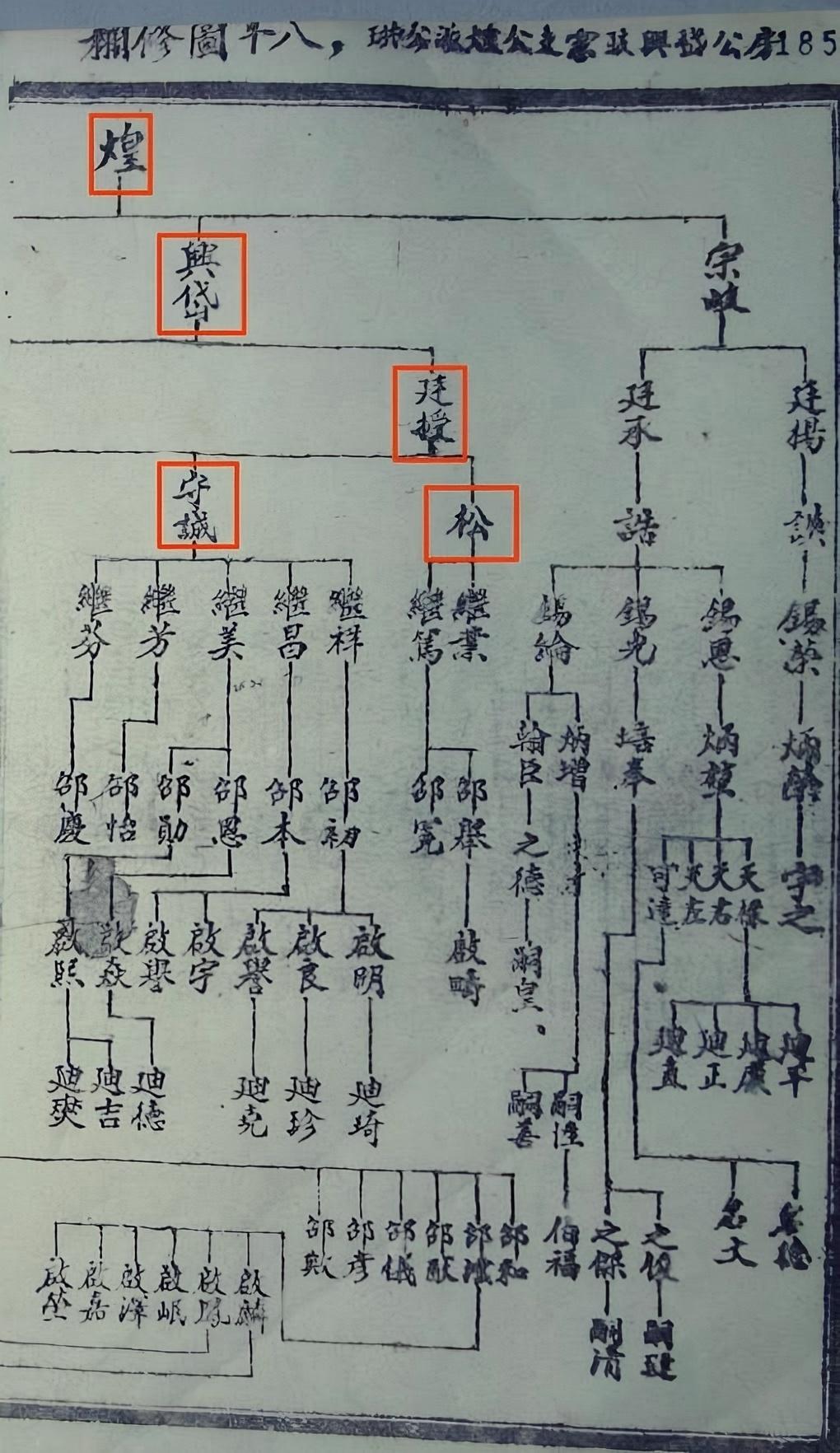

根据志文“公姓周氏,讳守诚,字春农,号敦□,为宋道国公濂溪先生二十二世孙。自八世祖曰良弼避永乐靖难事,徙家于涪之北里,世为涪人焉”可知其祖源于北宋著名思想家、哲学家、文学家、教育家周敦颐(公元1017年-公元1073年)。自八世祖周良弼迁居至涪州,世代皆为涪州人。志曰“至十六世讳俨公,国朝旌表孝子,康熙庚午科举人。俨公子讳珙,康熙辛卯科举人,湖北巴东县知县,公高祖考也。曾祖考讳煌,谥文恭太子太傅、兵部尚书,功德大显于海内。祖考讳兴岱,都察院左都御史,正色立朝。国史列传父讳廷授,贵州黔西道内转运政司参议,楚黔著绩,功德在民。妣氏赵太夫人刲股疗亲,著称贤孝。通政公四子兄松,知州衔候选知县。弟守正,二品衔贵州补用道,季弟天赐,同知衔候选知县。”其天祖周俨为康熙庚午年(公元1690年)科举人,以孝著称。高祖周珙,康熙辛卯举人(公元1711年)举人,官湖北巴东县知县。曾祖周煌为太子太傅、兵部尚书,为国家和社会做出了巨大的贡献,赢得了广泛的尊敬和赞誉。祖父周兴岱,官都察院左都御史。父周廷授官贵州黔西道内转运政司参议,卓有成效。夫人赵氏更是割下自己的肉为亲人治病,贤孝之道尽显。其四子兄松为知州级别的官衔,正待被任命为知县。弟周守正二品官员,获得了道员的任用资格。小弟天赐具备了担任知县的资格,但尚未正式任命。据此,周守诚家族在涪州属于达官显贵,名门望族。所涉人物周良弼、周俨(天祖)、周珙(高祖)、周煌(曾祖)、周兴岱、(祖父)周廷授(父亲)在《清史稿》,地方志及《涪陵周氏家谱》中均可考(图五)。

图五 周守诚亲属关系,摘自《涪陵周氏家谱》

四、墓志铭撰书人考略

张之洞(1837年-1909年),字香涛,号孝达,直隶南皮(今河北省南皮县)人。他是晚清时期的杰出政治家、军事家、教育家,被誉为晚清中兴四大名臣之一,与曾国藩、李鸿章、左宗棠齐名。历任翰林院编修、浙江乡试副考官、四川乡试副考官、湖北学政、四川学政、文渊阁校理、国子监司业、内阁学士等职。1881年,他被任命为山西巡抚,这是他首次担任封疆大吏。此后,又相继担任两广总督和湖广总督,成为地方最高行政长官。在湖广总督任内,他主持修建了晚清中国最长的铁路干线——芦汉铁路(即京汉铁路),并在多地兴办学校,有力推动了中国的近代化进程。作为洋务运动的代表人物,张之洞积极促进教育和工业的现代化,他强调“中学为体、西学为用”的教育理念[10]。此外,他还创办了汉阳铁厂、大冶铁矿、湖北枪炮厂等一系列近代企业,为中国钢铁制造业和兵器工业的蓬勃发展做出了重要贡献。

戴彬元(1836-1889),字君仪,号虞卿、渔青,乃清朝末年书法巨匠。民间素有“南黄(自元)北戴”之美誉。其书法融汇颜、柳、赵、欧各家之精华,声名远扬。文章亦风采斐然,清廉恤民之举在百姓中广为传颂。戴彬元祖籍安徽徽州府休宁,因先辈战功显赫,获赐姓戴,后迁居浙江吴兴,祖父因经营盐业而定居汉沽。戴彬元于道光十五年(1835年)出生于苏运河畔的汉沽(时属宁河管辖)刘庄。幼年就读于家塾,9岁时随父囊清前往武邑教谕所深造,19岁以优异成绩考取宁河县学廪生。咸丰十一年(1861年)考取拔贡生,朝考一等,任户部小京官,候补主事,云南司行走。光绪五年(1879年)中举人第13名。光绪六年会试位列第256名进士,殿试二甲头名,朝考一等,改授翰林院庶吉士。光绪十一年(1885年)擢升直奉大夫,任江南副主考。后任清光绪庚辰科传胪,担任朝廷编修,官至四品,1889年因病辞世。[11]

曹贻书,生卒年月不详,清代江苏如皋籍文人。乾隆十八年(1753年)中式举人,曾参与编修《乾隆如皋县志》。其著述有《自怡集》,部分诗文作品散见于《如皋诗存》《东皋诗余》等文献中。[12]

五、结语

周守诚墓志铭不仅为清末涪州历史人物研究提供了实物证据,更通过对其家族世系、仕宦轨迹及社会网络的记载,成为连接国家制度与地域社会的纽带。综观其家世,自明永乐年间迁入涪州,至周守诚一代已历约四百年。其间,族人或考取科名,或高中进士,或成为孝子忠臣,或涌现孝女节妇。周氏家族在涪州这片土地上繁衍生息,代代传承着优良的家族传统与崇高的道德风尚。四百年间,周氏家族以其深厚的文化底蕴和卓越的家族成员,在涪州乃至更远的地方留下了深刻的印记。周守诚墓志铭宛如一枚“历史胶囊”,封存了晚清川东科举世家的兴衰密码。它既见证了一个家族从移民拓殖到跻身仕宦的坚韧奋斗,也折射出大时代中国家制度、地域经济与儒家伦理的复杂共生。其“清白传家”的训诫超越时代,成为连接传统德治与当代价值的文化基因。愿此研究抛砖引玉,唤起学界对涪陵地域社会史的关注,疏漏之处,祈请方家斧正。

注释:

[1] 中国文物研究所重庆市博物馆编:《新中国出土墓志·重庆》,文物出版社,2022年,第134页。

[2] 余焜:《中国区域文化研究》,中国社会科学出版社,2023年第2期,第196页。

[3]《涪陵周氏家谱》卷一,民国二十七年(1938年)重修,萧湘(一)。

[4] 涪陵区崇义街道人民西路原公安局至中山路巷道,小地名翰林坝。现为白鹤梁小学。

[5]《涪陵周氏家谱》卷一,民国二十七年(1938年)重修,蒋士铨。

[6]《涪陵周氏家谱》卷一,民国二十七年(1938年)重修。

[7] 赵尔巽:《清史稿》,中华书局出版,1927年,卷三百二十一,列传一百八,第10782页-10783页。

[8] 赵尔巽:《清史稿》,中华书局出版,1927年,卷三百二十一,列传一百八,第10783页-10784页。

[9]《涪陵周氏家谱》卷一,民国二十七年(1938年)重修。

[10] 于思淼:《西部学刊》,陕西出版传媒集团,2023年3月下半月刊,第156页-159页。

[11] 李瑞林:《天津政协公报》,2008年第4期,第34页。

[12] (清)郑见龙、周植、曹贻书纂:《重修如皋志》,乾隆十五年刊本。

图文:李振文

重庆考古

重庆考古