勘探是考古调查的重要手段之一,主要通过钻探、物探等手段来了解、确认和研究文化遗存,并为考古发掘和文化遗产保护提供基础材料与依据。使用探铲(洛阳铲)钻探是考古勘探最常用的工作方法,主要是根据探铲向地下打孔带上来的泥土及其包含物来判断地下遗迹、遗物堆积情况。

近年来,重庆地区宋元(蒙)战争山城大遗址考古工作取得了一系列重要收获,先后系统调查、发掘了十余座宋元时期城址,引起学界和公众的广泛关注。洛阳铲勘探在相关城址考古工作中应用较早,如2007年配合钓鱼城文物保护工程,对钓鱼城西部二级台地大天池至镇西门一带进行了较大面积的普探。但总体而言,勘探在山城考古中的应用还不够系统,勘探成果在各个城址考古简报、报告中的呈现较为简略或缺失。长期以来,考古工作者对洛阳铲勘探在南方山城考古中的可行性和必要性认识也不统一,甚至还存在一定的分歧和争议。这里结合重庆市文物考古研究院近年来在万州天生城、忠县皇华城、奉节白帝城、南川龙崖城等宋元山城的勘探工作实践,对这一问题做粗浅探讨。

图1 忠县皇华城遗址高程模型

图2 奉节白帝城遗址(孙治刚提供)

勘探手段在山城考古应用的争议

洛阳铲作为中国考古最具本土特色和传奇意义的工具,自20世纪20年代前后,由卫聚贤、袁同礼等先生在考察洛阳民间盗墓活动中发现后(另有学者严辉在《探铲的发明和早期使用的历史》一文中调查考证后认为,洛阳铲是1928年洛阳马坡村村民在搭风雨棚子所用“马蹄铲”的基础上改良而成的),在郭文轩、蒋若是等先生的积极倡导下,20世纪50年代在洛阳烧沟汉墓考古工作中首次大规模应用,迅速推广、普及,并传至国外。就城址考古而言,长安城、洛阳城、元大都、辽上京、汴梁城、扬州城的勘探成果不胜枚举,重要收获层出不穷。那么,为何洛阳铲勘探在南方山城考古中未得到充分认可?争议主要聚焦在南方山城考古特殊性上,初步归纳有以下四个方面:

一是辨土认土的问题。土不好认的问题在重庆宋元山城考古实践中比较突出,是影响遗迹研判的主要因素。客观地讲,即便布设“标准孔”“十字剖”,并结合刮铲剖面,每处山城地层遗迹特征的分析也是一个不断摸索、学习和总结的过程,对土质土色的辨认、比对和判断,一直贯穿勘探工作始终。以忠县皇华城大湾片区为例,仅生土就发现有至少三种:一种是黄黏土夹黑石粒,下为黄砂夹白膏泥状土,主要分布在片区东部、西北部;二是红褐色风化泥岩层,下为浅红色风化粉砂层,片区西部及南部多见;三是灰白色粉砂层,片区中部、北部较多发现。

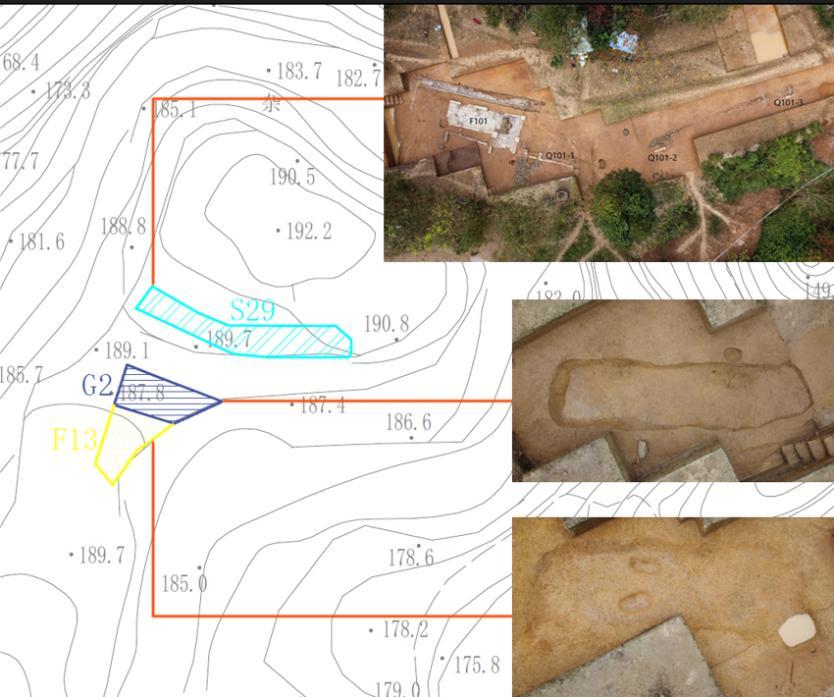

图3 皇华城大湾片区

二是遗迹研判的问题。各处山城在勘探深度达到包含瓦块、瓷片等明显文化遗物的地层后,基本可标识出堆积的分布范围。但再向下进行重点卡探、密探,继而划分房址、灰坑等遗迹平面范围时,经常出现相邻探孔间的土质土色变化较大的现象,导致现场研判过程中争议较多,难以就准确界定遗迹形状、性质达成一致意见,这也是各处山城通过勘探可直接确认遗迹数量较少的直接原因。

三是打不下去的问题。具体又分三种情况,一种是山城遗迹主要为夯土包石结构,探孔直接打到条石基础或铺地石板。第二种是文化层及建筑遗迹基础部分的夯土或垫土堆积内,本身夹杂大量石块或碎石层。第三种是南方山城土质粘性较大、含水率高,容易发生打下去提不上土或卡杆的情况。

四是还有少数学者认为踏查方法可以替代勘探。此说主要依据在于山城的城墙、城门及建筑基址出露部分较多,道路、水系、房址的选址、分布规律一般具有高度延续性,主张凭借经验利用断面、堡坎及地形特征,实地踏勘中“顺藤摸瓜”予以清理揭露即可。

山城勘探可行性讨论

以上关于南方山城考古特殊性的说法,也是目前洛阳铲勘探未大规模应用的主要原因。结合近年来的相关实践,我们有以下几点认识:

首先,关于认土和遗迹研判问题,确实是南方山城勘探工作的难点所在,也是决定勘探成果质量的核心问题。由于成土母岩、气候条件、地形地貌、植被及耕作等多方面差异,相较于北方、中原地区,南方山地土质土色整体上更为复杂。据“中国土壤科学数据库”资料显示,重庆地区有11个土类,21个土壤亚类,且具有多样化及幼年性和粗骨性,粘化、酸化、黄化等特点。这些因素反映在考古地层中经常是砾石含量高、粘性大,夹杂石骨子、细碎岩石风化壳、沙土和豆瓣泥,以及白鳝泥混杂、颜色杂乱呈斑块状、干湿情况和微地貌影响下邻近区域的土质土色多变等,加上水流冲积、人为扰动及不同区域搬运等因素,大大增加了我们辨土认土的难度。

客观地讲,不同时期、不同类型的城址土质土色都存在区域性问题,都需要仔细观察,不断积累经验,及时总结规律。如辽上京宫城勘探中,曾因外地探工不能及时掌握草原地区土质土色特征,导致宫墙夯土遗漏误判的情况。在项目领队“精细化考古”理念的坚持下,仔细辨别研判,通过复探纠正错误,最终取得良好效果,首次确认了宫城位置和面积,并更正了既往一些错误认识。就南方山城考古而言,已有一些青年学者在南川龙崖城勘探过程中,根据山城选址多位于四川盆地的红层方山、基岩上多为红色泥岩风化层的现象,总结出一套有助于辨别纯粹生土的“红土理论”,这无疑具有一定的规律性和普遍性。因此,我们认为不能因噎废食,过于强调区域性和特殊性,山城土质土色“难认”不等于“不可认识”。

图4 南川龙崖城遗址(代玉彪提供)

其次,关于打不下去的三种情况。第一种打到包边条石、铺地石板的情况,在具体操作中这种情况是不需要打穿的,熟练的探工可以通过声音、手感进一步追探、卡探来明确遗迹范围,这和认土一样需要不断总结学习、积累经验。第二种和第三种情况确实存在,不过根据近年来的实践,所占比例并不高,基本可通过临近换孔来处理,同时做好文字、测绘记录即可。在大面积系统勘探中,亦可参考晋阳古城等相关案例,采用小型地质钻机作为备用解决方案。

最后,关于以踏勘后清理揭露代替勘探的问题。这实际上是对山城遗址本身以及山城考古工作复杂性的简单化认识。我们在与业内专家交流时发现,大家普遍认为遗址比墓葬难发掘、晚段比早段难发掘,现在可能还要加上山地比平原难发掘。虽然晚期山城的城墙、城门及大型建筑基址等,相较于平原地区特别是中原地区早期夯土形制为主的城址,踏查中可发现的线索更多,但具体到城市内部规划布局、路网水系结构、性质功能分区等方面,开展考古研究的复杂和困难程度是基本一致的,试图通过踏查和清理揭露来解决上述问题,显然是不现实的。

山城勘探分类实施建议

城市考古的工作方法要充分考虑古代城市的发展阶段、时代特征,同时古代城市的形制格局、保存状况也是需要密切关注的。勘探在山城考古中的应用要具有针对性,特别是具体勘探单元划分和勘探现象研判过程,应强调与城址土壤岩性、台地分布及微地貌紧密联系。依据徐苹芳、宿白先生关于城市考古分类的经典论著,我们建议山城勘探可分为两类:

一类是“古今重叠型山城”,代表城址为重庆城。重庆城地下管网复杂,地表硬化程度较高,相关遗迹以砖石材料为主,从渝中区老鼓楼衙署遗址的发掘经验来看,传统勘探手段显然是不适用的。具体勘探工作路径可参考两种形式,一种是采用地质钻机,如开封鼓楼。另外一种是采用小型探沟(坑)形式,如泉州文庙的勘探。

另一类是“荒野型山城”,以宋元战争山城为例,由于其在战争背景下短时间集中营造后又很快废弃,大部分都属于这一类。孙华先生将这一类城址划分为“乡村型城址”,并明确指出“这类城址考古需要通过全面的钻探和小规模的发掘验证,来查明其情况”(孙华:《中国城市考古概说》,载《东亚都城和帝陵考古与契丹辽文化国际学术研讨会论文集》,科学出版社,2016年)。具体在制定技术路线和目标任务时,又可分两种模式。一种是以粗放式的普探为主。由于多数山城只是战时临时要塞,历史沿革并不复杂,粗放式普探可作为一种迅速全面了解城内文化堆积、平面分布的手段厘清城内主要遗存“片、区、条、带”的分布情况,可指导下一步发掘区的选择和遗址保护规划设计,对遗迹范围研判、性质功能的厘定不做硬性要求。二是精细型的普探与卡探、密探、探沟联合开展。根据普探提供的线索,针对土质土色辨认困难问题,通过开探沟准确把握各类遗迹形制布局。

图5 皇华城遗址南垭口片区勘探成果与发掘情况比对(蔡亚林、贺辉绘制)

山城勘探必要性思考

一是推动山城考古研究走向深入的需要。目前,南方山城考古正处于转型深入的关键阶段,各个城址与山形水系、地形地貌的关系,城圈闭合、城门设置情况及重要遗存的点状发现已有较充分的积累,城址营造特征和遗产价值评估等研究正逐步深入。下一步工作的主要方向,应该是从城圈走向城内,从边缘界限走向功能分区,从勾勒轮廓框架式的“速写”到精致细密的“工笔画”的转型。在这个从线到面、由表及里的过程中,调查发现的线索毕竟是有限的,也是支离破碎的,要突破田野考古“瓶颈”,将相关研究推向深入,必须用好用足勘探手段。在田野考古工作顺序上,是时候回过头来补课,认真啃一啃勘探这块硬骨头了。

二是及时响应大遗址保护形势的需要。当前已开展考古工作的宋元战争山城,基本面临地方政府关于大遗址保护规划、展示利用和文旅融合等方面的迫切要求,需要迅速、全面了解遗存分布情况,为文物保护规划和展示利用设计提供依据。

三是提升山城田野考古方法技术的需要。田野是考古研究的第一现场,在勘探过程中既可以从宏观视野把握遗址与环境的关系,又可以深入思考地层成因、遗迹形成过程和特点,本身也是提升田野考古技术水平的过程。就山城考古来讲,调查过程中善于发现线索,顺藤摸瓜用好兵工铲是第一个层次;发掘过程中仔细清理,抽丝剥茧用好手铲是第三个层次;勘探过程中辨土认土、遗迹研判,想方设法用好洛阳铲无疑应是第二个层次。

在坚持传统勘探手段的同时,也可结合遥感技术、地理信息系统和地球物理技术如磁法、电阻率法、探地雷达、测量电导率的电磁法等,推动山城考古方法技术的综合提升。已有学者利用广西合浦汉墓群、杭州吴越国捍海塘两处遗址的实验,论证了南方潮湿地区大遗址地球物理考古技术的可行性(别康:《南方潮湿地区大遗址地球物理考古技术应用研究初探》,浙江大学硕士学位论文,2017年)。

在贯彻落实“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针过程中,只有高效、全面、准确地搞清楚山城“是什么”,才能更好地回答战略攻防思想、山城营造理念、突出普遍价值等“为什么”的问题,从而进一步思考保护规划设计、遗址公园建设及世界文化遗产申报等“怎么办”的问题。

本文原刊于《大众考古》 2024年第12期

图文:蔡亚林

重庆考古

重庆考古