■“一直走到山巅,回看重庆俨然如一幅图画。江心的小舟,好似空中的飞燕那样游来游去,而太阳的红光将煤烟染成黄色,使那些栉比的白墙迎着微风一点一点地透出少女怅惘情人的眼波,更足使人心醉。”

——舒新城《蜀游心影》

2019年1月23日上午9点30分,重庆大学杨宇振教授在重庆市文化遗产研究院学术报告厅作《人与空间:重庆城市的早期现代化启动及其问题》专题学术报告。

杨宇振教授致力于城市历史、城市设计、地域建筑和建成环境等诸多方面的研究,尤其是在重庆近现代城市历史研究方面有很深造诣。杨宇振教授利用珍贵的晚清至民国时期重庆城的影像、地图和绘画资料,结合历史文献研究,从空间的角度、从人与空间的关联角度展开,为我们解读清末民初重庆城发展演变的历史。重庆长期以来是中国内陆和四川盆地里最重要的城之一,担任了地区转运枢纽的职能。晚清的重庆是整个帝国的一个缩影,它的转型和现代化过程具有一般性特点和自身的困境与问题。杨宇振教授的研究正是试图让我们理解这个具有独特自然地理特征的城市历史中的林林总总,也是试图让我们理解封建帝国解体后民族国家建设的问题与过程。

渝城图

重庆府治全图(局部)

涂山斜月落,巴国曙鸡鸣。

乱艇烟初合,三江夜潮生。

霜寒催晓角,石气录高城。

不寐闻猿鸣,迢迢入峡声。

——(清)王士祯《渝州夜泊》

一、晚清过客经验中的重庆城

杨宇振教授视角特别,他列举了部分从19世纪中叶到20世纪初西方人描写感知重庆的文字和图像,获得了地图资料以外更加感性的认知,为我们描述和共构了晚清重庆城与建筑的“帝国余晖”。

法国人古伯察(Evariste Régis Huc 1813—1860)是较早进入中国的传教士,并留下了较为详细的文字。他于1846年由成都途经重庆,他说,“在四川省,重庆是排列在成都府之后的第一流的城市。”他虽然没有详细描写重庆城的建筑,但是结合他在重庆的独特体验,他认为“重庆是一个大商业中心,几乎是全国各省商品的集散地” 。

第二次鸦片战争清廷战败,中英《天津条约》的签订使得英国人可以在内陆游历通商。在古伯察来到重庆15年之后的1861年,英国探险家、皇家地理学会会员托马斯•布莱基斯顿(Thomas W. Blakiston 1832—1891)来到重庆,在他的《江行五月》(Five Months on the Yangtze)一书中说到“在四川省,重庆的政治地位仅次于成都,但却是省内最重要的贸易中心城市,可与帝国中的任何大城市相提并论”,他认为“重庆在华西的地位就如同汉口之于华中,上海之于沿海以及广州之于华南” 。

尽管布莱基斯顿没有留下详细描述重庆城建筑的文字,但是与他随行的巴顿医生(Alfred Barton)却绘制了一幅十分精细的重庆府城图,这很可能是现存最早,用西方透视法描绘的重庆图像,具有重要的历史价值。图中的描绘表现了高筑而雄伟的重庆城墙、城墙上的城门楼、城外密集的建筑群以及城对岸,即长江南岸群峰之上的文峰塔。

1861年重庆府图(巴顿医生绘)

1871年,德国地理学家李希霍芬(Ferdinand von Richthofen 1833—1905)来到重庆,他更加关注重庆的物产、产业和地形等,他在旅行日记中写到,“重庆府将建在一个由柔和沉陷的岩石构成的略微崎岖的平地上,该平地像一条舌头延伸在两江—嘉陵江在此汇入长江—之间。”

作为较早进入重庆的日本人,竹添进一郎(1842—1917)于1876年由陆路经过浮图关进城,他的观察视角显然与西方人不同,他描写了一路山地景致,“走数十里,抵重庆府。依山为城。高而长,如大带拖天际。蹑蹬而上,百八十余级,始至城门,又九十余级,乃出街上。”

英国人威廉•吉尔(William John Gill 1843—1882)于1877年抵达重庆,重庆迷宫般的道路给他留下了深刻印象,“重庆城修得很不规矩,有许多弯弯曲曲的街道,以至于人们不得不用‘从左边’、‘从右边’来表达去任何地方的方向。”这似乎和现在重庆人的方向表述没有什么区别。

澳大利亚人乔治•莫理循(George Ernest Morrison,1862—1920,曾任中华民国总统顾问)于1894年独自溯江而上来到重庆。他关注到了这里数量众多、居住江边贫穷悲惨的苦力,同时他也在《一个澳大利亚人在中国》(An Australian in China)一书中提到“重庆市一个非常富有的城市”,“临近山顶上的高塔把好运带给城里。很多的寺庙、规模宏大的衙门和各式各样的建筑,最美丽的莫过于文庙。”莫理循的书中有很多当时重庆的珍贵照片,可以看到南岸的田野风光、重庆城逶迤在群山与长江之间,还有重庆的城墙、城门楼、牌坊以及很多风景。

莫理循

清末朝天门码头

第一位英国皇家地理学会女会员伊莎贝拉•露西•伯德(Isabella Lucy Bird 1831—1904)在1898年来到重庆,她对重庆有着女性独有的细致深入的描写,“重庆城不管是从上游来还是下游来,都是一个最突出的、最令人印象深刻的城市。在深入内陆1500英里的地方,有重庆这样一个40万-50万人的城镇,其中包括2500个回族人。重庆是中国西部的商业大都会、帝国最繁荣的城市之一。它的创建者选择把它修建在一个无可拓展的场地上,它的各种仓库、会馆、商行、商店和不管富人还是穷人的住宅都密密实实地挤在长江与其北边的嘉陵江之间的一块倾斜的砂岩半岛上。”

杨宇振教授认为此时重庆的物质形态是多种力量叠合、共塑和相互作用而成的。他认为第一种力量即是封建帝国规定的行政等级形态,不同行政等级的城按规定设置有其相应的行政机构规模与数量,占据不同面积的土地及建筑规模和装饰内容等;第二种力量是风水的力量,如魁星楼、青龙阁、文峰塔此类今天看来并不实用的建筑从其形到其名都是当时“修补风水”极其重要的构成,民间建筑的选址、营造礼仪将风水看得无比重要;第三种力量是经济的力量,这既是从帝国角度认识重庆军事与地区安全的重要性,也是一种经济区位的重要性;第四种力量是帝国的营造体系,主要体现在清廷工部编辑了一套通行详细的“则例”,包括了做法、价格、工期、负责人的规定,重庆府显然要遵守这一套国家规定;最后一种力量也是亘古恒久的力量,那就是地方历史、地理现实,如何利用、克服两江环抱和山地地形的状况,如何应对高密度人口带来的各种社会问题,包括公共安全等,始终是满清晚期以来重庆城面临的严峻问题。

万家灯火气如虹,水势西回复折东。

重镇天开巴子国,大城山压禹王宫。

楼台市气笙歌外,朝暮江声鼓角中。

自古全川财富地,津亭红烛醉东风。

——赵熙《重庆》

二、启动重庆城市现代化的条件

杨宇振教授在这里谈到了启动重庆城市现代化的几个关键人物:刘湘、杨森、唐式遵、潘文华、刘航琛和卢作孚。根据1890年《烟台条约续增专条》,重庆“即准作为通商口岸无异”。1891—1911年的20年间,持续的内外贸易快速增长,市场的扩大、繁荣进一步强化和促进重庆成为区域商贸中心。1911—1921年,重庆治理机构发生多次变化,因为没有稳定的地方政权,重庆的城市建设在这一时期停滞不前。这种情况持续到1926年底至1927年初才有了新变化,军阀刘湘初步控制川东地区,并积极展开地区治理,其中包括重庆商埠、简渝马路(简阳至重庆)、川江航运、财税管理、县政整理等建设,其核心目的是打赢战争,统一四川。重庆就在这样艰窘的情况下启动了现代化进程。

1930年的重庆城(局部)

1926年夏,刘湘将川康边务督办、四川善后督办两个重要机构移驻重庆,开始了他统一四川的第一步。1927年秋,刘湘将重庆市公所改为商埠督办公署,由三十三师师长潘文华兼任督办,开始了重庆市政的管理。1927年,刘湘重用31岁的刘航琛和34岁的卢作孚作为他的核心幕僚治理川务。从为王陵基整理铜元局开始,刘航琛担任过刘湘的财政处副处长及处长,直至最后全面接管二十一军财政大权,任省财政厅厅长,创造四川财团,为刘湘军事统一四川奠定了雄厚的财政基础;而卢作孚从任民生公司总经理到省交通厅厅长,治理川江航运,主导四川交通事业的发展。从1927年开始,因战事的需要,重庆在以刘湘为主导的军事和财政金融集团和以卢作孚为主导的交通事业发展推动下,开启加速现代化的进程。

晚清重庆夫子池与魁星楼(张伯伦摄,1909)

在两督办移驻重庆后,刘湘任命唐式遵为简渝马路局局长,通过建设沟通成都与重庆的机动交通来加大四川地区内部的流动性;同时,潘文华从物质入手,在重庆城的管理和现代化建设颇见成效,以获得地区性财税和治理的合法性。杨宇振教授在这里以1927年重庆商埠的人口、产业及其空间分布情况为例,为我们分析了当时重庆城现代化进程。

杨宇振教授的研究数据来自于一份珍贵的历史文献《重庆商埠督办公署月刊》,重庆商埠的户、口、产业等调查由警察署完成,分为三正署,每署各辖三分所。杨宇振教授从总户数、总人数与户均人口数的空间差异、附户与正户比值(外来人口比重的表征)、男女比例差异的特别区域、各区人口密度等方面来分析重庆城人口空间分布及其差异。他还从各署资本总量与各类资本总量、支配性资本在各署的分布及各署的支配性资本来分析重庆城的产业空间分布及其差异,认为从重庆城内部看,这是一个超乎想象的高度密集和严重分化的人群聚集区。接着,他还讨论了重庆商埠的税收收支情况,认为商埠的收入主要靠税捐附加、建设特定工程项目的征税卖地而来。

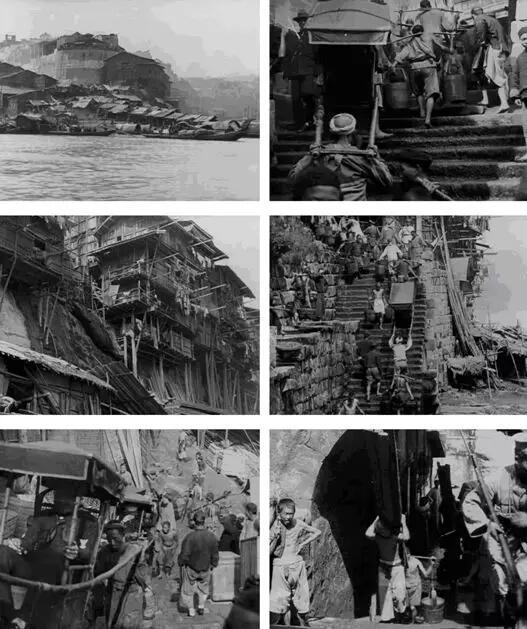

1930年重庆城市景象(来自英国电影学院BFI影片数据库,画面按照视频中时间顺序截图,先左后右竖向排列)

杨宇振教授总结1927年的重庆显然没有进入国家视野,一方面是因为川军军阀混战决定的,另一方面重庆人显然比较具有地方性。重庆的现代化启动不是自身孤立的现象,而是这一时期各地的普遍现象,但重庆商埠具有特定时期的特殊性,它偏居一隅,在战争动荡的格局中发展。它的现代化不是主动的现代化,而是国家格局和地区战局共同构成情况下的被动现代化、被迫现代化、被推挤而上的现代化。它的现代化应该首先被看成刘湘治理川东,进而试图统一全川的重要部分,是地区时局的需要。在1927年,它的内部现代化启动困难重重,但还是迈出了现代化的步伐,经年建设而开始有现代之雏形。 徐进整理

重庆考古

重庆考古