“大慧,实义者,从多闻者得。大慧,多闻者,谓善于义,非善言说。善义者,不随一切外道经论;身自不随,亦不令他随,是则名曰大德多闻。是故欲求义者,当亲近多闻,所谓善义。”

——《大乘入楞伽经》

2019年1月25日下午1点30分,西南民族大学雷玉华教授在重庆市文化遗产研究院学术报告厅作《川渝地区的佛教石窟寺和摩崖造像》专题学术报告。

佛教在印度产生以后,随着自身的发展,不断向印度本土以外的周边邻国传播。其经中亚,翻越葱岭进入我国的新疆地区,并以此为中转,沿丝绸之路东进,扩展到辽阔的中原地区。佛教石窟寺、摩崖造像及其他艺术品也随之产生。这些保存至今的佛教遗存成为我国古代文化遗产中最为引人注目的部分之一。我国佛教石窟寺和摩崖造像遗迹分布范围之广、保存数量之多、绵延时间之长,在世界上是独有的。保存在今天川渝地区的佛教石窟寺和摩崖造像不仅是我国佛教考古研究链条中及其重要的一环,也是我国古代文化遗产中璀璨夺目的明星。

雷玉华教授是佛教考古领域的知名专家,她具有宽阔的学术视野、敏锐的学术洞察力和深厚的学术功底,她在多年来对川渝地区数以千记的石窟寺和摩崖造像地点进行全面的调查研究基础上,运用考古类型学和宗教图像学的方法,即以考古学为基础,将图像资料、石刻资料以及文献资料有机结合起来,对川渝地区石窟寺和摩崖造像进行了年代学和综合分析研究,并在此基础上深入考察,对川渝地区石窟寺的来源、产生的历史背景、题材、造像铭文、社会影响等问题做了大量研究,取得了丰硕成果。雷玉华教授在提炼她过去研究成果的基础上,为自己家乡重庆的满堂年轻学子及怀有浓烈兴趣的社会大众带来了精彩讲座。当天,雷玉华教授虽沾染风寒,但仍然抱恙坚持报告,风采依扬。讲座结束时,在场所有听众起立鼓掌,以此表达对雷玉华教授的感谢。

“诸比丘欲作露塔、屋塔、无壁塔,欲于内作龛像,于外作栏楯。欲作承露盘,欲于塔前作铜、铁、石、木柱,上作象、狮子种种兽形,欲于塔左右种树。佛皆听之。”

——《弥沙塞部和醯五分律》

一、佛教石窟寺的起源

雷玉华教授首先为大家介绍了石窟寺的起源。石窟又称石窟寺,是一种最重要的佛教遗迹,是我们研究佛教艺术、佛教史及其与之相关的政治、经济、文化等一系列问题的重要实物资料。石窟与佛教一样起源于印度,印度石窟主要包括佛教的,也有耆那教的,晚期还有印度教的。她简略探讨了古代天竺即佛教艺术发源地的寺塔遗迹及石窟,进而勾勒出其分布情况、发展及演变的轨迹。

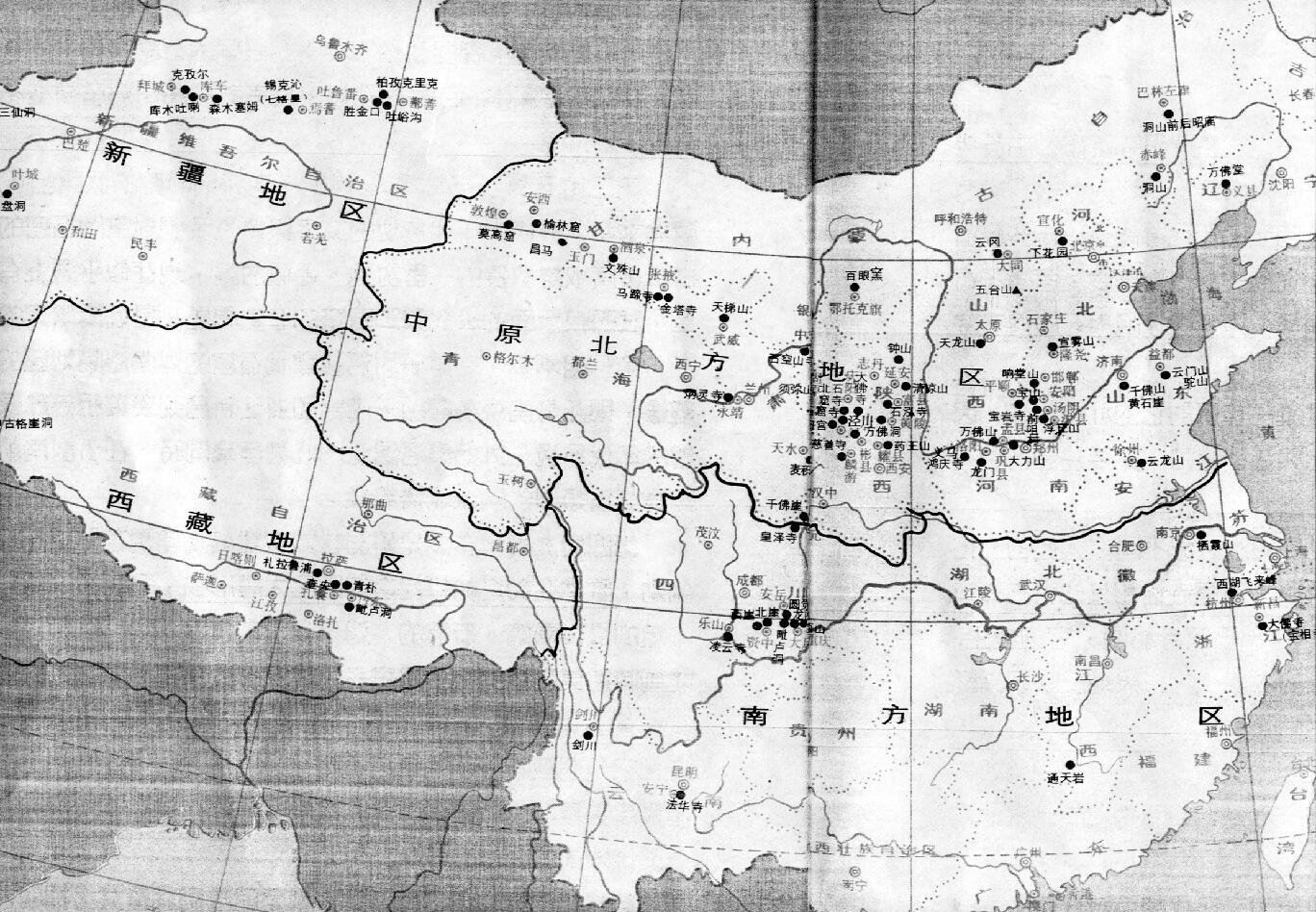

中国石窟分布图

石窟在印度产生后,在中亚和中国境内也相继出现了佛教石窟。中亚地区是各大国文化交流、联系的地区,在文化传播上起着纽带、媒介和加工区的作用。佛教石窟寺的传播超越了国家、地区、民族的限制,它在到达中国之前,已经历过了在不同地区和民族间的传播。

新疆石窟在我国早期石窟中自成体系,独树一帜。新疆石窟西起古之疏勒(今喀什一带)、经过龟兹(今库车一带)到高昌(今吐鲁番一带)都有石窟和寺院遗迹,尤其以龟兹石窟最为集中,且数量众多、规模庞大、开凿延续时间长、艺术价值高,在研究中外文化交流史上的价值极其重要。

佛教艺术经丝路南北两道继续东进,进入河西走廊,然后东达长安地区。河西走廊是交通枢纽,现存早期石窟遗迹在敦煌、酒泉、张掖和武威都有发现,古代凉州地区石窟寺的开凿对中原地区石窟寺的兴起有着深深的渊源。

北魏平定凉州之后,我国北方地区佛教艺术开始兴盛。云冈石窟加快了石窟艺术中国化的进程,在当时和以后对我国的石窟产生过重要而深远的影响。之后的隋唐时期,佛教石窟艺术在我国北方、中原地区以及南方起来迅速繁荣发展了起来。

古墓芙蓉塔,神铭松柏烟。

鸾沉仙镜底,花没梵轮前。

铢衣千古佛,宝月两重圆。

隐隐香台夜,钟声彻九天。

——(唐)卢照邻《石镜寺》

二、川渝石窟寺的数量和分布规律

(一)川渝地区石窟寺和摩崖造像的数量

雷玉华教授介绍,四川盆地上分布着大量的佛教和道教石窟寺、摩崖造像,在《中国文物地图集·四川分册》中,有一千多处石窟寺和摩崖造像,几乎占四川野外文物点总数的十分之一。就数量而言,四川是当之无愧的石窟寺大省。

传统的四川石窟包括今天的四川与重庆,两地保存着大量石窟及石刻,共计有8000多处,其中包括2处世界文化遗产(乐山大佛与大足石刻)。迄今为止公布的七批全国重点文物保护单位中,川渝地区的石窟及石刻类遗迹有39处,占全国总量的15%,数量居全国第一。

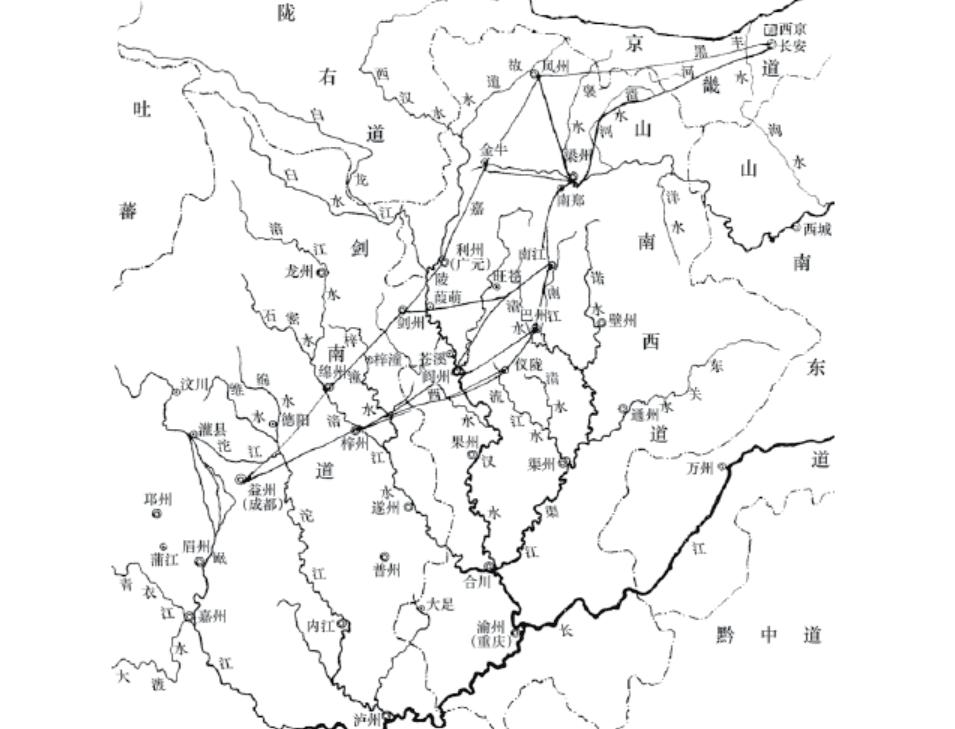

四川盆地三大水系及古代交通图

(二)川渝地区石窟寺和摩崖造像的分布规律

雷玉华教授在自己的研究基础上谈了谈对川渝地区石窟寺和摩崖造像分布规律的看法。川渝地区的佛、道石窟寺和摩崖造像主要分布在四川盆地周围的山间河谷,其中嘉陵江、沱江、岷江三江流域的石窟寺和摩崖造像几乎包括了川渝地区除重庆以东区域之外的所有汉传佛教石窟寺和摩崖造像及道教摩崖造像,这当中又以嘉陵江流域数量最多,分布最广,其次是沱江流域、岷江流域。

嘉陵江流域从东到西,在渠江水系沿线的巴中、通江、仪陇、营山、广安;嘉陵江干流水系沿线的广元、剑阁、旺苍、苍溪、阆中、南部,涪江水系沿线的江油、梓潼、绵阳、山台、中江、安岳、遂宁、潼南;嘉陵江及其两大支流汇合处的合川等地均有大量造像分布。这一区域,地理上主要属于川北和川中、川东地区。

重庆以下的长江流域,及长江上游支流岷江、沱江等流域也有摩崖造像分布。沱江流域主要分布在荣县、仁寿、龙泉、简阳、乐至、资阳、资中、内江、大足、泸州等区域,从地理位置上看,主要属于川中、川东地区;

岷江流域的茂县、都江堰、大邑、邛崃、蒲江、丹棱、青神、夹江、乐山、井研等地也有造像发现,在地域上主要属川西地区;

重庆以下长江流域主要分布在涪陵、万县等地,地域上属于渝东地区。

这几个区域的造像共性较多,但各有特点。川北地区分别以广元和巴中为中心形成两个小区域,分布在北方入川的两条主要通道两旁及邻近区域,其中广元是金牛道上造像最早的地区,也是四川造像最早的地区;巴中是米仓道上造像最多的地区。这两个区域集中了嘉陵江流域的大半窟龛,可以代表嘉陵江流域的窟像。

川西区是指金牛古道旁绵阳及其以南的四川西部区域,以成都为中心,是川渝地区的佛教文化中心,是川渝其他区域的佛教造像渊源之一。

川中及川东区域,除了有与川西地区一样的大量唐代造像以外,在宋代有中国最集中的密教造像,其来源与以成都地区为中心的川西地区密不可分。

广元千佛崖局部

(三)川渝地区石窟寺和摩崖造像的分期与年代

雷玉华教授根据纪年材料和龛像特征,把川渝一带的佛教造像可分为七个大的时期:

第一期,南北朝时期。这一时期在广元皇泽寺和千佛崖两处均有北朝到唐代的佛教石窟寺和摩崖造像,其中的北朝北魏、北周石窟是四川地区迄今为止发现的最早的石窟;

第二期,北周末、隋代至初唐时期。这一阶段是川渝地区石窟寺和摩崖造像逐渐兴起的时期。其分布范围主要从广元开始,往南沿金牛古道经剑阁、梓潼、绵阳,直至成都一线。这些造像点或处在金牛道、米仓道与中原和成都相通的古道上,或处在嘉陵江、渠江干流或支流边,东与长江相通,西与成都相连,与川中和川东相比,造像开始时间都要早一些;

第三期,盛唐时期。这一时期开始于唐高宗时期,下限是天宝年间的安史之乱,四川开窟造像之风大盛,嘉陵江、沱江、岷江流域几乎所有市、县均有开窟或开龛造像,尤其是开元时期造像最为风行;

第四期,安史之乱后的中唐时期。这一时期前述所有市、县几乎均有造像分布,以摩崖造像为主,小龛小像数量大增;

第五期,唐末至五代、北宋初。晚唐时期,上述县、市大多有造像;五代、宋代造像数量和分布区域锐减。五代造像主要有涪江流域的安岳圆觉洞、卧佛院、千佛崖、庵堂寺,岷江流域的蒲江飞仙阁,沱江流域的乐至报国寺、大足北山等;北宋造像则主要集中在安岳、大足地区。这也是一个过渡阶段,前后造像变化很大;

第六期,北宋中晚期到南宋时期;这一时期造像主要有涪江流域的安岳圆觉洞、卧佛院、华严洞、毗卢洞、等多处,潼南大佛寺,大足北山、宝顶等,集中在合川、大足、安岳、仁寿等四川中、东部及重庆的部分区域;

第七期,明清时期。这一时期除了寺庙遗址发现的大量可移动造像外,以上各个区域都有零星的造像,川北的巴中,川西的大邑,川中的资阳,川南的泸州、叙永等都有相对集中的开凿,实际分布地点和数量要多得多。

雷玉华教授还逐一讨论了各期造像的龛窟形制、风格、组合、题材等。各期造像有很多共性,但各个区域又各有特点。

巴中石窟南龛局部

“成都,西南大都会也。佛事最胜,而大悲之像未睹其杰。有法师敏行者,能读内外教,博通其义,欲以如幻三昧为一方首,乃以大旃檀作菩萨像。庄严妙丽,具慈愍性,手臂错出,开合捧执,指弹摩拊,千态具备。手各有目,无妄举者。复作大阁以覆菩萨,雄伟壮峙,工与像称。都人作礼,因敬生悟。”

——《大圣慈寺大悲圆通阁记》

三、川渝石窟寺和摩崖造像的文化价值举例

雷玉华教授说到大家普遍对川渝石窟寺和摩崖造像的价值有两点共识:

一是,唐天宝之后,中原北方地区大规模开窟造像结束,川渝地区则方兴未艾,直到南宋时期,将中国大规模连续开窟造像的时间向后延续了五百年,尤其是其晚期窟像填补了中国石窟寺研究的空白;

二是,大足、安岳地区的川渝密教造像,为目前中国佛教史上绝无仅有的系统的密教造像。

然而雷玉华教授认为川渝石窟寺和摩崖造像丰富的价值有待进一步被充分挖掘,她还举几个具体的例子进行说明:

首先,雷玉华教授以广元千佛崖为例。放眼整个中国,千佛崖的规模名列前茅。它起自北魏,唐代武周、开元时期达到极盛,是四川最早、规模最大的佛教石窟寺和摩崖造像群。现存13层848个大小龛窟。造像之间有着数不清的造像题记、游记、装彩记等等。她以365与366窟展开说明千佛崖的文化内涵,这两窟造像不仅解答“菩提瑞像”的来源和性质问题,还解读了此像由时任四川最高军政长官毕重华于710—712年造,还反映了当时造像题材粉本受到长安的影响,是当时唐代瑞像崇拜盛行的表现,与佛顶佛、大日如来有着本质区别。

雷玉华教授又对巴中石窟南龛104号龛楣上有晚唐户部尚书张祎刻写的造像题记进行解读。黄巢之乱,唐僖宗出逃时,张祎还在酣睡之中,待上朝时找不到皇帝。他这才在慌乱中,踏上了险峻的米仓道,追寻皇帝。谁料途中又遇兵变,几经周折,辗转至巴中时,已是近两年之后了。当听说京城战况好转,惊魂稍定的他在南龛造像祈福,题记中详细叙述了自己“追扈行在”入蜀的艰辛行程。此番事迹未见诸唐史,只在巴山深处浅浅低吟。

其次,雷玉华教授认为成都地区是是川渝地区的佛教文化中心,是传法高僧入川的主要目的地,是川渝其他区域的佛教造像渊源之一。大慈寺则是成都的文化中心,在唐至北宋初,聚集了大批名僧大德,文人画士可谓群英荟萃。以大慈寺的佛教造像与画像题材为代表,在成都创作或改造的一些佛教新题材和新形式成了中国民间喜闻乐见的内容,大慈寺的千手观音、西方净土变、明王像、罗汉像、地狱变相图、水陆忏法、各种圣僧等绘画作品名噪一时,广为流传。在敦煌石窟晚唐、五代时期的壁画和藏经洞的文献中,有不少产自成都的新样式、新题材。目前学者们已经认识到,这可能是产生于四川或者是经过四川僧人大量增改。地狱十王、水陆法仪、川渝密教、报父母恩等流行题材也在川渝的佛教石窟和摩崖造像中都有形象而丰富的反映。

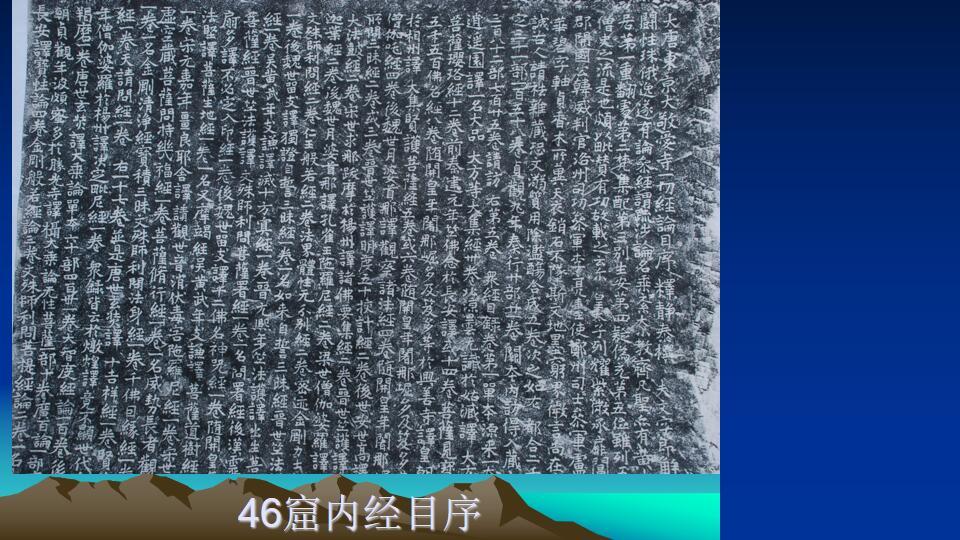

再次,雷玉华教授讲到了蜀版大藏经与安岳卧佛院的刻经。唐末五代,中原和江南都经历过混战,佛教经典丧失,以至吴王钱鏐、钱弘俶等还派人去日本等国求经,女真等国还认为中国佛教无人。宋代建国后,很快就在蜀中刊刻大藏经经板。板成后,日本立即派使来乞赐经板,并将大藏经板带回日本。不久高丽、女真国等都来乞赐,从成都刻出的大藏经很快就流传开了;而安岳卧佛院有15座洞窟的墙壁上布满了唐代刻经,大部的有《妙法莲花经》、《大般涅槃经》、《金光明经》、《维摩诘所说经》等,小部的有《佛顶尊胜陀罗尼咒》、《佛说报父母恩重经》、《大方便报恩经》、《波罗密多心经》等等,现在能识读的仍有34万多字。

然后,雷玉华教授提到四川是“大佛的王国”。位于凌云山栖鸾峰下的乐山大佛几乎无人不知,开凿乐山大佛用了80年,而潼南大佛至唐代开工,宋代开光,用了整整一百多年的时间。尽管造大像不易,但川渝境内却处处可见大佛像的身影,直至今日各地仍然时有兴造。除乐山大佛、潼南大佛外,川渝地区还见荣县大佛、资阳半月山大佛、阆中大佛、南部禹迹山大佛、三台大佛等体量甚巨者有数十尊之多。

最后,雷玉华教授深情地用“绝壁重光”四个字总结她的演讲。她说每一个造像点、每一个龛窟、甚至每一尊像都是与人相联系的,背后都有生动的故事,这些故事就是历史,就是文化。我们对这些石窟寺和摩崖造像丰富的价值认知还远远不够,有许多的造像地点我们还没有具体的保护方案,对一些损坏因素我们还束手无策。但是来自各方面的力量正齐聚川渝,展开了对石窟寺和摩崖造像的勘探、记录和保护工作。对此前景她充满信心,并寄语在场的文物保护工作者,希望绝壁重光的时候,有一星星光点是因为我们的工作而闪耀。

徐进整理

重庆考古

重庆考古