“夔”、“归”二字早在殷商甲骨刻辞中就有发现,多数学者认为这与夔国有关,只是对于夔国的地域看法不尽一致。如郭沫若就认为后世之夔国,当在现湖北省秭归县。丁山有不同见解,认为应在今河南省渑池县境。[1]李瑾考证其在今山东西部,大汶河以北,泰安以西一带。[2]姚孝遂却认为甲骨中出现的“夔”字“都用作先公名,是殷人传说中的祖先,与地名完全无关”,至于“归”,在“卜辞中有关归方的记载是很少的”,相当部分“当动词用”。[3]而对于商代晚期小臣艅犀铜尊上的铭文“夔”字,研究者都比较一致认为是确指某处地方。夔国或夔地究竟在哪里,依据现有的材料恐怕还难以定论。

本文所要涉猎的夔国,是指大家通常所说的芈姓国家。拟从夔国的疆域、立国时间及与楚丹阳的时空关系等几个问题入手,略陈己见。

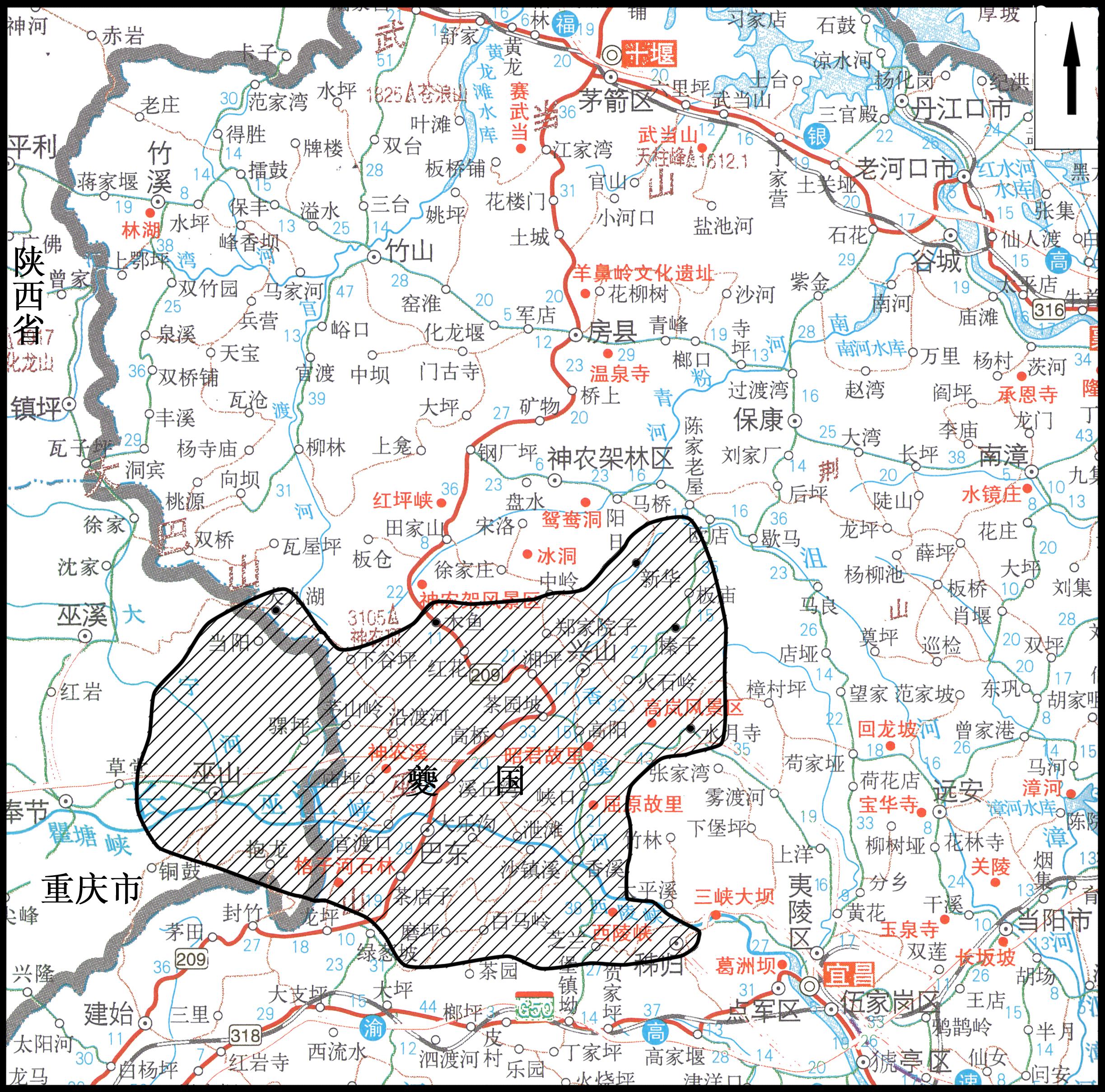

夔国的疆域

夔国最盛时期疆域图

讨论夔国的疆域,首先要联系到秭归,因为很多文献都认为秭归就是早期的芈姓夔国。《汉书·地理志》载:“秭归,归乡,故归国。”[4]《后汉书·郡国志》亦载:“秭归,本归国。”[5]《左传》有“秋,楚人灭夔,以夔子归”[6],杜预注云:“夔,楚同姓国,今建平秭归县”。[7]宋衷说:“归即夔。归乡,盖夔乡矣。”[8]“归”、“夔”音近,古通用。如此看来,归国也就是夔国,也就是秭归县。笔者认为,上述的秭归、夔国、归国是指其有效的控制范围或者疆域,并不是仅仅指其治所。秭归于西汉元始二年(26年)立县[9],其后县域范围发生两次较大变动。一是三国东吴景帝永安三年(260年),析秭归北界置兴山县。其后兴山与秭归分合四次,于明弘治二年(1489年)后开始相对稳定。新中国成立后,兴山县又曾将所属部分县域划归大老岭林场(今湖北省宜昌市夷陵区)和神农架林区[10];二是南朝刘宋景平元年(423年)分秭归西部入归乡县(今湖北省巴东县)[11]。西汉时期秭归置县时的版块,应包括现在的秭归、兴山、巴东县的南部、神农架的木鱼镇和新华乡、夷陵区大老岭林场的部分辖区。

其实,从现有的材料来看,当时的夔国还应该包括现在的重庆市巫山县。一是《巫山县志》的建制沿革篇明确记述有“周围夔子国地”[12]。《华阳国志·卷一》说巴人地域“其地东至鱼复,西至僰道,北接汉中,南及黔、涪”,其中“鱼复”《汉书·地理志》秦置巴郡下辖的鱼复县,也就是现在的重庆市奉节县。二是考古工作者在巫山双堰塘遗址发现有一种腹部饰方格纹,裆上部有三个圆形乳钉的陶鬲,器形具有卷沿、方唇、矮颈、瘪裆、柱足的特征;同时还发现有施放射形暗纹的豆等。经碳14测定,其年代范围为公元前910—806年,基本框定在西周中期至西周晚期这一阶段内[13]。类似的器物在秭归庙坪也有发现,有研究者认为这类遗存属于夔文化[14]。

《国语·郑语》“芈姓夔越不足命也”,三国吴人韦昭注:“夔越,芈姓之别国,楚熊绎六世孙曰熊挚,有恶疾,楚人废之,立其弟熊延。挚自弃于夔,其子孙有功,王命为夔子。”[15]按此熊挚自窜于夔后与楚国还是有一定联系,不然怎么会有“(楚)王命为夔子”呢?其后代也曾开疆拓土,至少保障了楚国西部疆域的稳定安详,不然“子孙有功”从何而来?

夔国的控制范围北部抵达现湖北省神农架的大九湖、木鱼、新华一线,东至夷陵区的大老岭、太平溪,南部邻长阳土家族自治县的贺家坪、茶园,西靠重庆市奉节县东界。当然,熊挚自窜于夔时能够有效管辖多大范围,我们现在并不能完全确定,上述范围可以视为夔最盛时期的疆域或有效控制范围。

夔国立国时间

夔国何时建立,史书并没有明确阐述。《左传·僖公二十六年》载:“夔子不祀祝融与鬻熊,楚人让之,对曰:‘我先王熊挚有疾,鬼神弗赦而自窜于夔。吾是以失楚,又何祀焉?’秋,楚成得臣、斗宜申帅师灭夔,以夔子归。”[16]夔国后人尊称熊挚为先王,亦证实夔国建立与熊挚有关。然而,熊挚何许人也?到现在为止也无定论。《史记·楚世家》记载:“熊渠生子三人。当周夷王之时,王室微,诸侯或不朝,相伐。熊渠甚得江汉间民和,乃兴兵伐庸、杨粤,至于鄂。熊渠曰:‘我蛮夷也,不与中国之号谥。’乃立其长子康为句亶王,中子红为鄂王,少子执疵为越章王,皆在江上楚蛮之地。及周厉王之时,暴虐,熊渠畏其伐楚,亦去其王。後为熊毋康,毋康蚤死。熊渠卒,子熊挚红立。挚红卒,其弟弑而代立,曰熊延。熊延生熊勇。”[17]此所言熊渠生子三人称谓前后并不一致,前面言熊渠三子为康、红、执疵三个名字,后面则为毋康、挚红、延。这里的红、挚红和《左传》里的挚是不是一个人?前人已经注意到这种差别。《史记正义》引宋均注《乐纬》云“熊渠嫡嗣曰熊挚”[18],韦昭注《国语·郑语》云:夔越,芈姓之别国,楚熊绎六世孙曰熊挚,有恶疾,楚人废之,立其弟熊延。挚自弃于夔,其子孙有功,王命为夔子。今人何光岳认为“熊渠南下开发长江中游时,他的儿子熊延便封兄熊挚之后于夔地”[19];李家浩认为“熊挚即熊挚红”[20];孟华平认为“熊挚即熊挚红的可能性较大”[21]。这些都认同挚红和挚是一个人,亦从侧面认可熊渠和熊挚是父子关系。

也有不同的看法。例如三国谯周《古史考》云:“熊渠卒,子熊翔立;卒,长子挚有疾,少子熊延立。”[22]他就持从熊渠、熊翔到熊挚及熊延是祖孙三代人的关系论。类似的观点今人李零认同,考证熊挚红是熊翔,而熊挚与熊延是熊挚红下一辈[23]。李守奎认为“挚和延是挚红下一世的意见可取”[24]。黄凤春仔细研判相关记载,认为“熊挚红与熊挚并非一人是显而易见的”[25]。新近发现的《楚居》竹简中亦有一段关于熊渠至熊延的世序记载,整理者认为所涉熊渠、熊翔、熊挚、熊延四人是祖孙三代而并非父子两代,亦支持后一种看法。[26]

挚红是挚,还是熊翔?从熊渠到熊延是两辈人,还是三辈人?这些问题对于研讨夔国立国时间至关重要,但是在目前情况下,判断在周厉王这个时间段是绝对的,至少《史记》的记载可以印证这个结论。

《史记》中有一个“熊霜元年,周宣王初立”的契入点。依夏商周断代成果,这一年应是公元前827年。然后熊霜往前的楚王熊严在位10年,再往前的楚王熊勇在位10年,熊勇再前就是熊延,在位多少年《史记》没有明确记载,但从前827年向前推20年,就是公元前847年,这个节点就是熊延的卒年,也在周厉王时期。而熊渠在位时周厉王亦在位。所以说,从熊渠到熊延之间的几位楚王也就只能在周厉王时段。周历王在位是前877—前841年。考虑熊渠和周历王同时在位的时间,至少以一年计,后面计算的节点可以控制在前847年,这中间的三十年时间就是熊渠到熊延之间的几位楚王在位的时间,熊挚奔夔就发生在这个时间段,也就是前876—前847年之间。

《楚王世系表》持挚红和挚是一个人的观点,且认为其在位时间为前876年,如果此结论可信,那么可以把熊挚奔夔的时间确定在前876年,但是在挚红、挚、熊翔这几位楚王的辈份体系没有搞清楚之前,只能是推测而已。

关于熊挚奔夔的时间问题很多人做过研究。蔡运章认为“熊挚封夔的时间,当在商周之际”[27],孟华平认为:“夔始自熊挚还是熊挚之后人,都距熊渠的年代不远。”[28]尹弘兵说:“熊挚奔夔的时代,按熊渠的活动时间为周夷王、厉王之世,则熊挚奔夔应为厉王后期,正当西周晚期。”[29]何浩云:“熊渠之死与熊挚红的即位,事在周厉王之世的西周后期前段。熊胜之死及熊挚窜夔约当周孝王之世。据此,熊挚立夔,当在孝王或周夷王之时的西周中期后端。”[30]罗运环则认为:“熊挚自窜于夔应在其叔父熊延政变篡位之际。时当周厉王之世。《史记·楚世家》载,熊延生熊勇。熊勇六年当周厉王奔彘之年。则熊挚窜夔的时间下限还可精确到公元前847年(熊勇元年)以前。”[31]徐少华说:“关于熊挚嫡嗣奔夔的时间,文献中没有明确的说法,随着《楚居》的面世,熊挚、熊延世系的逐渐清楚,大致时间应可推知。据《史记·楚世家》记载‘熊延生熊勇。熊勇六年而周人作乱,攻厉王,厉王出奔彘。’按照学术界一般的看法,共和元年为公元前841年,‘夏商周断代工程’以周厉王出奔当年改元,若时为楚熊勇六年,则其元年即公元前846年,其父熊延当死于公元前847年。以熊延在位十五年计算,则其“弑而代立”约为公元前861年左右,即周厉王的前期,熊挚之子窜夔亦应在此时,亦即芈姓夔子立国的时间。则熊毋康、熊挚与熊延三位楚君的在位时间只有25年左右,其中熊延的在位时间最多不过l5年。”[32]

除蔡运章考证的时间范围跨度太大以外,其余人均认为“熊挚奔夔”发生在孝王至厉王这个时间段,徐少华甚至精确到公元前860年左右。

综合而论,夔国立国的时间可信在前876—前847年之间。

夔与楚丹阳的时空关系

有人以为在秭归这个“如此小的地理空间内同时存在早期楚国与熊挚夔国实在是一件难以想象的事”[33]。类似的观点徐少华在《夔国历史地理与文化遗存析论》中也是赞同的:“郦道元之所以提出古夔国先在巫县后徙秭归的观点,主要是为其所极力倡导的楚丹阳秭归说预留地理空间。按其思路,西周时期楚国的都城丹阳在秭归一带,如果将楚之宗枝夔国亦定于秭归附近,则两者互相矛盾,难以信人;如果对夔国的位置加以变通,以其始治巫城,在楚由丹阳迁郢之后夔人再从巫城迁于秭归,这样就毫无障碍了,由此可见郦道元的良苦用心。”[34]

其实不然。首先从时空范畴来讲丹阳、夔国同在秭归是可行的。早期楚国所居丹阳应为与周成王、康王同时代的熊绎所居。从《左传·昭公十二年》“昔我先王熊绎与吕级、王孙牟、燮父、禽父并事康王”、[35]《史记·楚世家》“熊绎当周成王之时,举文、武勤劳之後嗣,而封熊绎於楚蛮,封以子男之田,姓芈氏,居丹阳。楚子熊绎与鲁公伯禽、卫康叔子牟、晋侯燮、齐太公子吕伋俱事成王”[36]记载中可以找到依据。《左传》中说熊绎事周康王,而《史记》中却说他事周成王,其实并没有矛盾。因为成、康是前后顺承的两位周王,熊绎应该都事奉过,因此就有了《史记》和《左传》这种稍有差别的记述。另外还有《世本》所曰“楚鬻熊居丹阳”的记载,相比熊绎所居丹阳年代更早。按夏商周断代成果,周康王在位是公元前1020—前996年,也就是说至迟在前996年,早期楚国的都城在丹阳。而夔国立国却在周厉王(前877—前841年)时期,不会早于前877年这个时间节点。丹阳所在的最晚时间与夔国立国最早的时间相差一百二十年。这也说明,熊绎在丹阳居住时,夔国还没有立国,而夔国建国时,楚国的都城已经不在丹阳了。其次是分封制度允许。熊挚、熊延两兄弟闹别扭,结果熊挚交出了王权,跑到秭归(理论上也是楚的势力范围)做夔子,成为楚的附庸。这种类似分封的制度在楚国亦有例证:“(熊渠)乃立其长子康为句亶王,中子红为鄂王,少子执疵为越章王。”[37]铜器铭文中的“邓公”、“羕陵公”,有学者主张就是楚的封君。当然,这是周王实力衰落、国力不强造成的,他所分封的诸侯国国力强大而逐渐摆脱周王朝的控制,自行其事,随意分封。

如此看来,夔国立国与楚丹阳在时空范围内并无地域上的冲突。

夔国的文化

关于夔国文化的研究,考古界涉猎的主要有杨权喜、孟华平、余西云等几位。杨权喜认为:“夔国文化主要有鼎、釜,同时与鬲、甗并存,纹饰也有方格纹”,又进一步指出:“夔国文化以鼎、釜、鬲、甗四种陶炊器为主要特点,其形成的时代在夔被楚灭亡的春秋中期前段。”[38]孟华平认为:“庙坪周代第二期、第三期遗存除继续延续第一期陶器组合釜、罐、钵、盆等器类外,又新出现了鬲、簋、豆、罐等器类,可能是夔文化的代表遗存,其时代属西周中期至春秋早期”。[39]

两种观点看起来颇有些不一致,其实也有很多共同点可以发掘。比如釜、鬲、豆等,杨文在夔国文化陶器图中也有豆。尹红兵在《楚国都城与核心区》中对这些器物做过综合分期研究,其器类的演变规律有轨迹可循。笔者以为这批器物归属夔文化更为合理。俞伟超先生讲:“庙坪的西周时期遗存有典型的楚式大、小口鬲,又具周式鬲的瘪裆形式,其文化性质和年代是清楚的。但史载楚人建国之君熊绎的六世孙熊挚曾奔于秭归,立为夔子之国。夔、楚同姓,文化面貌大概差不多,所以这个遗存或许是夔国的。”[40]把庙坪的二、三期文化视作夔文化是没有问题的,这批器物和杨文所言的器物在形态上有较清楚的承接关系,可以视作夔文化的早期形态,杨文所言的器类则归结为夔文化的晚期形态。至少,它们都有夔文化的元素存在是没有问题的。也就是说,两人所讲的夔文化都是可信的,器物有演变轨迹可循、时间衔接无缝、地域大致一样、且有共性纹饰方格纹等共性,可以看做是夔文化早晚的两个阶段。

总体而言,夔国的疆域北部抵达现湖北省神农架林区的大九湖、木鱼、新华一线,东至湖北省宜昌市夷陵区的大老龄、太平溪,南部邻湖北省长阳土家族自治县的贺家坪、茶园,西靠重庆市奉节县东界;其立国时间可信在前876—前847年之间,也就是周历王时期;夔国立国与丹阳的时空关系并无地域上的冲突;其文化面貌大体可以分为二期,早期即庙坪遗址周代遗存的二、三期文化,晚期相当于以鼎、釜、鬲、甗四种陶炊器为主要特点的考古学文化。

注释:

[1] 丁山《甲骨文所见氏族及其制度》,科学出版社,1956年,第71页。

[2] 李瑾《殷代甲骨刻辞中“夔方”地理释证》,载《人文杂志》1959年第4期,第71—77页。

[3] 姚孝遂《关于<殷代甲骨刻辞中“夔方”地理释证>一文的商榷》,载《姚孝遂古文字论集》,中华书局,2010年,第331-336页。

[4] 班固《汉书》,中华书局,2014年,第287页。

[5] [7] 转引自尹弘兵《楚国都城与核心区探索》,湖北人民出版社,2009年,第48页、第48页。

[6] [16] [35] 郭丹、程小靑、李彬源译注《左传》,中华书局,2012年,第493页、第493页、第497页、第1763页。

[8] 转引自郦道元著、陈桥驿校证《水经注校证》,中华书局,2013年,第757页。

[9] 湖北省秭归县地方志编纂委员会编纂《秭归县志》,中国大百科全书出版社,1991年,第6页。

[10] 湖北省兴山县地方志编纂委员会编《兴山县志》,中国三峡出版社,1997年,第15-16页。

[11] 关于巴东立县时间,有两种不同意见,一是《宋书》卷三十七载:归乡公相,何志,故属秭归,吴分。按《太康地志》云,秭归有归乡,故夔子国,楚灭之,而无归乡县,何志所言非也。按《何志》记述此处归乡即为后来的巴东县,三国时期东吴时置,但《太康地志》认为不可信。二是《巴东县志·卷一》(1993年10月第1版)及《秭归县志》(1991年5月第1版)所言的南朝宋景平元年(423年)分秭归西部入归乡县。

[12] 《巫山县志》,http://www.tebaidu.com/art-14371148.html。

[13] 郑若葵《寻觅巴人的聚落—解读巫山双堰塘遗址》,载《永不逝落的文明:三峡文物抢救纪实》,山东画报出版社,2003年,第60-69页。

[14] [21] [28] [39] 孟华平《夔文化的考古学证据》,载《楚文化研究论集》第六集,湖北教育出版社,2005年,第71-80页。

[15] 上海师范大学古籍整理组校点本《国语》,上海古籍出版社,1978年,第154页。

[17] [18] [22] [36] [37] 司马迁撰、裴骃集解、司马贞索隐、张守节正义《史记》,中华书局,1963年,第1692页、第1693页、第1691—1692页、第1691—1692页。

[19] 何光岳《楚灭国考》,上海人民出版社,1990年,第42页。

[20] 李家浩《包山楚简所记载楚先祖名及其相关问题》,载《文史》第42辑,中华书局,1996年,第7-19页。

[23] 李零《楚国族源、世系的文字学证明》,载《文物》1991年第2期,第47-54页。

[24] 李守奎《根据楚居解读史书中熊渠至熊延世序之混乱》,载《中国史研究》2011年第1期,第79-86页。

[25] 黄凤春《楚器名物研究》,湖北教育出版社,2012年,第234页。

[26] 李学勤《清华大学藏战国竹简(壹)》,中西书局,2010年,第180-194页。

[27] 蔡运章《胡国史迹初探—兼论胡国与楚国的关系》,载《楚文化觅踪》, 中州古籍出版社,1986年,第210—214页。

[29] 尹弘兵《西陵峡周代考古学文化与早期楚文化》,载《考古》2013年第4期,第68—82页。

[30] 何浩《“胡为夔出”说辨证—兼论芈夔立国及归胡地望》,载《中原文物》1989年第2期,第28—33页;何浩《楚灭国研究》,武汉出版社,1989年,第177—178页。

[31] 罗运环《楚国八百年》,武汉大学出版社,1992年,第113页。

[32] [34] 徐少华《夔国历史地理与文化遗存析论》,载《中国史研究》2012年第2期,第5—15页。

[33] 尹红兵《楚国都城与核心区》,湖北人民出版社,2009年,第63页。

[38] 杨权喜《西陵峡商周文化的初步讨论》,载《中国考古学会第七次年会论文集》, 文物出版社, 1992年,第102—111页;杨权喜《夔国文化及早期楚民族文化的再讨论》,载《湖南省博物馆馆刊》2010年第七辑,岳麓书社出版,第504—514页。

[40] 俞伟超《三峡地区的古文化》,载《古史的考古学探索》,文物出版社,2002年,第271页。

文稿:周浩

重庆考古

重庆考古