黄葛古渡的诗与景

一

空灵的风景

野渡沙洲晚,江寒古木幽。

迷离无过客,仿佛有行舟。

两岸苍烟合,长天碧水秋。

乘槎者谁子,风送乱星流。

注:辑于《重庆题咏录》中的这首《黄葛晚渡》,诗作者叫王尔鉴。据注释:“王尔鉴,字熊峰,河南卢氏人。乾隆十六年,降补巴县知县期间,征文考献,创修县志……乾隆二十五年修成《巴县志》。”

250年前,一个空山雨霁、晚星初现的秋日黄昏,在重庆南纪门一处阁子上,这个叫王尔鉴的巴县知县将眼光投向大江对岸——一个当地人叫黄葛渡的渡口。当时正倾注精力修纂县志的他,为捕捉“巴渝十二景”之一的“黄葛晚渡”神韵,已不知有多少个黄昏从这里眺望那处享誉千年的古老渡口。

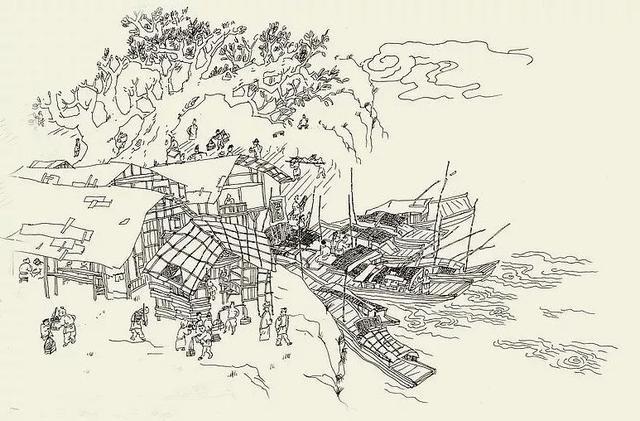

老重庆渡口绘图

一株大本臃肿的黄葛树笼罩在暮霭中;

一条小小的摆渡船在星光闪耀的暮色下曲曲折折抛江而来。

诗意的黄昏,诗意的风景。深受晚唐杰出诗论家司空图《二十四诗品》影响的他,终于从黄葛树、摆渡船以及江上暮霭、黄昏天空的星子共同营造出的“妙处难与君说”的水墨山水般的风景里,品出了“诗意的景致中的韵外之致和味外之旨”;抓住了符合他审美情趣的元素——“在有象与无象之间,最称奇妙”的冲淡与空灵。他不禁为自己的发现感动。书被催成,文不加点,写出了这首属于他那个时代的关于黄葛晚渡的名诗。

因为这首诗,由暮霭、晚星、黄葛树、摆渡船共同营造出的空灵飘渺的黄昏,从此成了黄葛晚渡250年来标配的风景。

二

世俗的黄葛

龙门东去水和天,待渡行人暂息肩;

自是晚来归兴急,江头争上夕阳船。

注:辑于《重庆题咏录》中的这首《黄葛晚渡》,诗作者叫余玠(jiè)。据注释:“余玠,南宋末抗蒙名臣。字义夫。蕲州(湖北蕲春南)人。宋理宗淳祐二年任四川安抚制置使兼知重庆府。”

清末时期的海棠溪渡口与黄葛树

120年前的又一个黄昏。

远山落日。渡口边那株大黄葛树上,鸟儿噪晚;树下,立着一群候渡人。

一个穿青布长衫的中年书生到了渡口边。这个青衫人是我的外曾祖父。在丰都老家经过县、府、道(院)三级严格考试考取秀才的他,为方便来年赴阆中的科考,举家迁来重庆。因为深受余玠《黄葛晚渡》诗的感染,他走进了这处著名的风景。

几个小孩在岸滩上玩耍。一个拣起岸边的小石子儿在打水漂;一个蹲在沙滩上掬起满抔湿沙任其于指缝间漓落,他在构筑一座城堡。

一条挂着白帆的大船,吃饱了风从下游方向往黄葛峡疾驶而上。

一个渔夫在小渔船上撒网。

树冠、人脸、岸滩上的沙砾、水流,全给夕阳染成一片金黄。

一条满载乘客的小小的摆渡船刚拢岸。走下渡船的归人,他们咶噪着络绎着往陡岸上走,从那株在江岸上站立了数百年之久的老黄葛树边经过。

候在岸边的人开始忙忙登舟。要过江的人很多,发生了争吵和推挤。

这是一幕属于黄葛晚渡的最为普通、最为世俗的风景。我的外曾祖父从中深切地体会到了余玠诗里那种鲜活、世俗、温暖的美感。

日暮乡关,烟波江上,我的外曾祖父不禁动了无限的乡愁,也动了浓浓的诗兴。也许,他写的诗不够出彩;也许因为他仅是一个太过普通的秀才。总之,他的那首关于古渡黄昏的诗,注定了必将永远失落于120年前那由落霞、白帆、秋水、远山以及争渡行人凝炼构成的,充满人间烟火气的古老的渡口。

三

今日的古渡

落日返景入长天,南滨街市人摩肩。

一声看灯催客急,渡头争上夜游船。

注:此诗乃笔者步余玠题诗旧韵,为千年古渡新咏。

黄葛晚渡

这是一个标识牌,傲岸于高高的江岸,车水马龙的重庆南滨路第一大道旁边。

120年后的今天,在一个相似的黄昏,当年那个青衣长衫秀才的后人——也就是我,立在了相同的点上。

这里不再属于著名的风景。它昔日的名声与辉煌和余玠的诗、王尔鉴的诗一道已走进了汗牛充栋的典籍,走进了远去的历史。

一排巨大的桥墩犹如巨人的腿趟过江流,站在珊瑚坝上;桥面上,车如流水。

造型优美如白天鹅的华丽游艇泊在岸边游艇码头上。

夕照从渝中区方向投射过来,南滨路城市的轮廓线以其雄浑、以其简洁勾勒在灿烂的光影里。

重庆南滨路

这是一个构建于厚重的历史文化基石上的更具张力、更具个性的南滨,一个正在转型升级中高歌猛进的南滨,一个火树银花夜景撩得游人趋之若鹜的南滨。

这就是我在120年后的这个黄昏,在黄葛古渡标识牌下看到的今天的风景——一道在7.4公里长的南滨干道上展现得如此绚烂的风景。

于是,有了我发自衷心的歌吟。

※ 此文为“文化遗产 赋彩生活”主题征文大赛作品 ※

文稿:潘传学

重庆考古

重庆考古