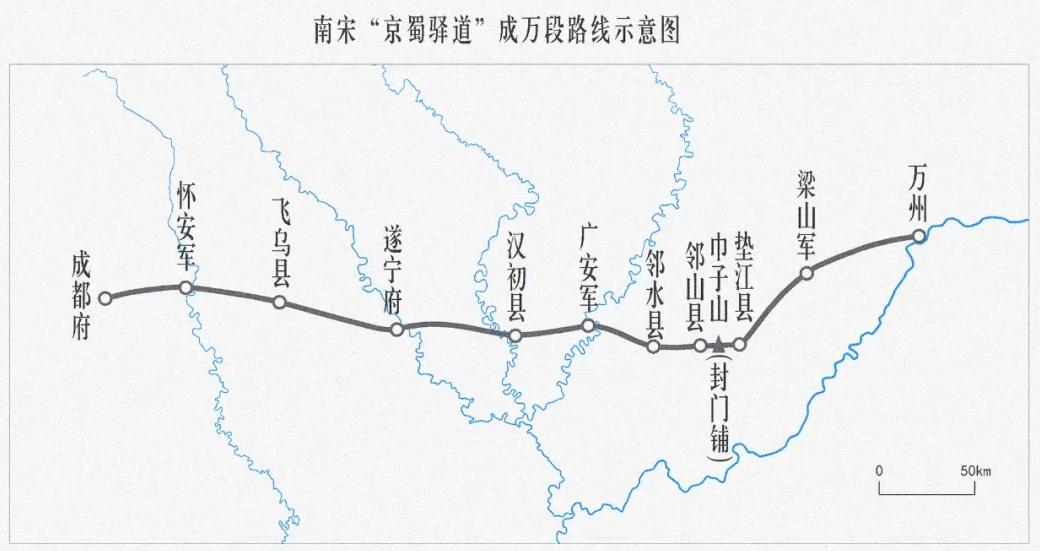

成都府(今成都市)—怀安军(治金水县,今金堂县淮口镇)—飞乌县(今中江县仓山镇)—遂宁府(治小溪县,今市)—汉初县(今武胜县汉初村)—广安军(治渠江县,今市)—邻水县(今县)—邻山县(今邻水县兴仁镇)—巾子山(今垫江县峰门铺)—垫江县(今县)—梁山军(今梁平区)—万州(治南浦县,今区)。绘图/牛楠

峰门铺位于重庆垫江县与四川邻水县交界的明月山脉,历史上又有峰门关、峰门山之称,垭口两峰壁立、一径中通,尝为川东岭谷区的要道关隘。因应交通地理和社会形势的变化,翻越峰门铺的古道在历史时期的功用和地位屡有迭更,地方官府和士绅为昭示过往,在峰门铺的崖壁上题有多通内容丰富的石刻,时代历宋、明、清、民国不等,为后世了解峰门铺与相关区域的历史交通提供了珍贵资料。

峰门铺垭口

翻越峰门铺垭口的古道

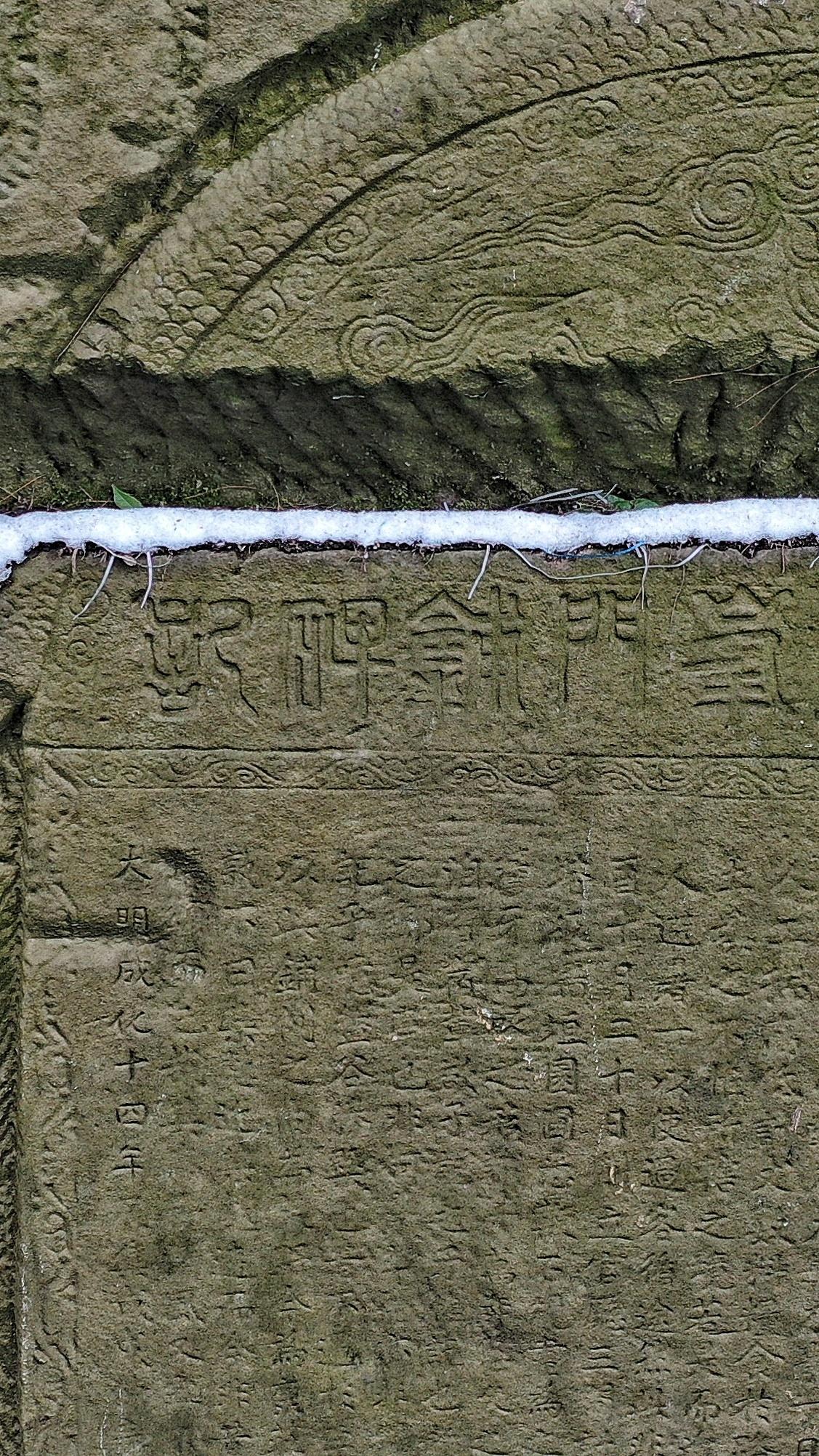

峰门铺石刻以三通宋碑的时代最早,分别为《庆元二年修路碑》、《建炎三年告示碑》、《潼川府路界碑》(具体年份不详)[1],各文字虽有不同程度的残缺,可识别的部分仍提供了非常重要的地理信息,可补证传世文献的不足和抵牾,尤其对研究南宋行都临安府(今杭州市)联系四川的“京蜀驿道”在成都府与万州间的交通地理颇有裨益。另外,峰门铺古道的历史地位以南宋为显,对宋代相关文献的整理和研究,也是挖掘其相关遗存的历史价值的工作重心。

《潼川府路界碑》

宋室南渡后,原以开封府为中心的全国驿道网络相应调整,四川与宋廷的邮传交通也由南北向转为东西向。成都府作为跨高层政区的管理机构——四川制置司的常驻地,与宋廷的文书传递在川陕四路成为持续抗击金元的前线战区后显得尤为重要。[2]王象之《舆地纪胜》谈到成都与临安间的邮传:“自成都至万州,以四日二时五刻,从铺兵递传。自万州至应城县九日,应城至行在十四日,则以制司承局承传。”[3]其中成都至万州的交通径直取陆,是历史上溯峡入蜀最便捷的交通择线,因途经小川北地区,此道在晚近被称作“小川北路”。[4]

关于路级高层政区之间的驿道走向及其邮驿机构的设置情况,宋代保留下来的地理总志并无全面记载。目前对南宋成都府路—夔州路驿道的复原,主要以范成大的纪行诗、栗棘庵藏南宋地图拓本与地志对个别州县的馆驿铺递和四至八道的记载相互参证。[5]检视相关文献和研究现状,(一)范成大在川东岭谷区途经的地理节点“巾子山”和城镇据点“邻山县”的定位尚有很大分歧,这关系驿道在川东岭谷区的整体走向;(二)范成大在万州以西的入蜀路线是否与成都联系临安的邮传路线相同,这关系道路的性质和功用;(三)在确定南宋成万段驿道走向的基础上,能否将此线上推至北宋和唐代,这关系小川北路在唐宋间的演化。本文结合传世文献、峰门铺石刻和实地考察,就上述问题试作探讨,以求教于方家。

一 范成大所经之巾子山、邻山县考

淳熙二年(1175),范成大溯三峡赴任四川制置使,在万州“至此即舍舟而徒,不两旬可至成都”[6],根据纪行诗中的地名,其由万州西行经过了梁山军(今梁平区)、垫江县(今县)、邻山县(今邻水县兴仁镇,详考见后)、邻水县(今县)、广安军(治渠江县,今市)、汉初县(今武胜县汉初村)、遂宁府(治小溪县,今市)等地。[7]在梁山军以西至邻山县路段,范成大所作诗有:

《可邡驿大雨》:暮雨连朝雨,长亭又短亭,今朝骑马怕,平日系船听。竹叶垂头碧,秧苗满意青。农畴方可望,客路敢遑宁。

《垫江县(属忠州)》:青泥没髁仆频惊,黄涨平桥马不行。旧雨云招新雨至,高田水入下田鸣。百年心事终怀土,一日身谋且望晴。休入忠州争米市,暝鸦同宿垫江城。

《巾子山又雨》:百日篮舆困跼跧,三晨泥坂兀跻攀。晚晴幸自垫江县,今雨奈何巾子山。树色于人殊漠漠,云容怜我稍班班。如今只忆雪溪句,乘兴而来兴尽还。

《邻山县》:山顶嘘云黑似烟,修篁高柳共昏然。鸟啼一夜劝归去,谁道东川无杜鹃?[8]

在稍早的乾道八年(1172),陆游由夔州赴兴元府入幕四川宣抚使司。钱大昕《陆放翁先生年谱》云:“正月,自夔州启行,取道万州,过梁山军、邻水、岳池、广安入利州(即益昌也),三月抵汉中。”参见《剑南诗稿》,陆游北上路线在广安军以东与范成大同,在梁山军至邻水县段作有《题梁山军瑞丰亭》、《邻山县道作》、《邻水福延寺早行》等诗。[10]

宋代的邻山县与垫江县以明月山脉相界,巾子山和邻山县治的定位直接关系到范成大翻越明月山脉的路线,对进一步判断南宋成万段驿道在川东岭谷区的整体走向也是必要前提。

1.巾子山

关于巾子山的方位,宋代以来的地志不乏连续记载。南宋《舆地纪胜》云:“巾子山,在乐温县北一百里。”[11]南宋《方舆胜览》云:“巾子山,在乐温县北百里。”[12]《大元混一方舆胜览》云:“巾子山,在乐温县北。”[13]成化《重庆郡志》云:“巾子山,在(长寿)县北一百里,上有石若巾状。”[14]雍正《四川通志》云:“巾子山,在(长寿)县西北”[15],道光《重庆府志》同。光绪《长寿县志》云:“巾子山,县北一百二十里。”[16]民国《长寿县志》在北向方位的基础上进一步确定了巾子山的地点,认为海棠场东的巾子山即范成大所经者,“巾子山,海棠场东十二里,治北百四十里。长一百二十余丈,高四十余丈,东向。范成大诗‘晚晴幸自垫江县,今雨奈何巾子山’,即此。”[17]

宋乐温县的治地在今长寿区东北的长寿湖附近,县境与明清长寿县相仿,北与宋垫江县、邻山县相邻。海棠场即今长寿区东北境的海棠镇,今镇东有金子山及以山命名的金子村,民国志记载的巾子山即指这里。不过令人费解的是,如果范成大所经之巾子山在海棠镇,无论宋邻山县的治地在普遍认为的今大竹县东南还是后文考证的今邻水县兴仁镇,由垫江县西南至海棠镇再反向东北翻越明月山脉往邻山县的路线都极为曲折,即便绕开邻山县直达邻水县,其路线也是一个近九十度的直角弓背,明显不合情理。

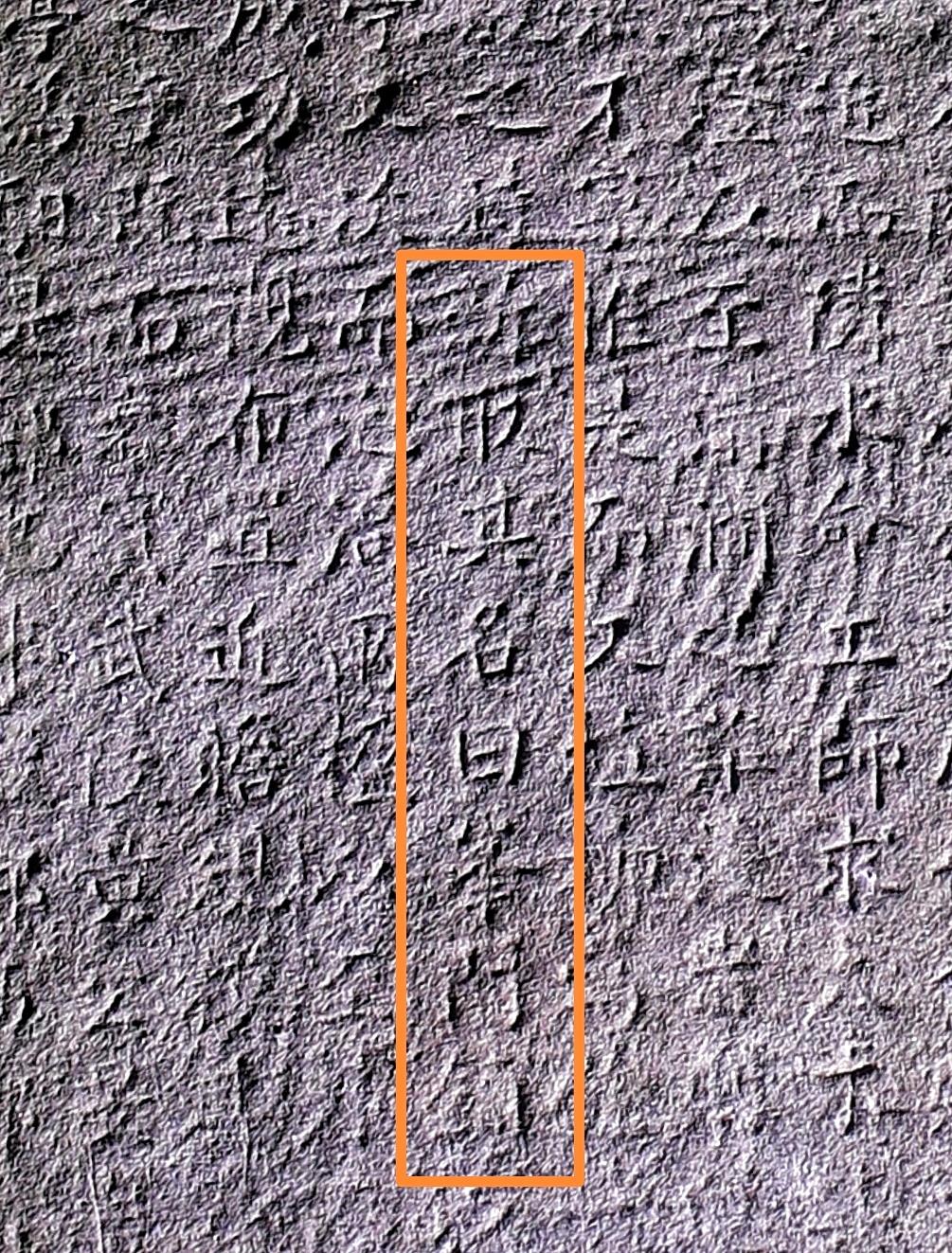

对此,峰门铺石刻为我们提供了宝贵的地理信息。《庆元二年修路碑》关于巾子山的部分写到:“忠州垫江县巡尉司准本路都运李寺丞支降到官钱开修道路,东自梁山军接本县可邡界,西至巾子山接渠州邻山县界,共八十二里”,另《建炎三年告示碑》可识别的部分也有“巾子山之隘”语。[18]峰门铺为明清垫江县西界邻水县的隘口,在宋代也是垫江县与邻山县的交界处。范诗从梁山军以西依次提到可邡驿、垫江县、巾子山、邻山县,其中的可邡驿和巾子山与碑文中垫江县境所修道路的东西界址正好吻合。从交通区位的合理性来看,范成大所经之巾子山显然位于石刻的题址峰门铺,而非海棠镇。至于此处巾子山的地名演化,峰门铺明代《垫江县创立峰门铺碑记》谈到成化十四年创立铺司时“新取其名曰峰门铺”,可见“峰门铺”之名乃明中叶后的改称。

《庆元二年修路碑》中的“巾子山”

《建炎三年告示碑》中的“巾子山之隘”

《垫江县创立峰门铺碑记》

《垫江县创立峰门铺碑记》云:”新取其名曰峰门铺“

考虑到文献记载的海棠镇巾子山也是确在的自然实体,对于其与峰门铺巾子山的历史纠葛,再试作一点分析。我们注意到,峰门铺迤南的明月山脉为今垫江、邻水、长寿界邻地带,峰门铺民国《为民除害碑》即为“长、邻、垫三县清剿指挥官陈公扶弱之德政”而题。综合各种资料的抵牾,范成大所经之巾子山的地理范畴及其名实演化有两种可能:(一)此巾子山原涵括了宋垫江、邻山、乐温三县相邻的一段明月山脉,峰门铺是其中的一处隘口(宋碑有“巾子山之隘”语),故宋元方志将此巾子山记在乐温县北不算违和,只是后来峰门铺一带的地名发生了变化,此巾子山被晚近地志误认为是海棠镇同名者。(二)宋乐温县的巾子山就位于海棠镇,与垫邻交界的巾子山为同期并存的两个同名实体,晚近后者的地名发生了变化(成为明清的峰门铺、峰门山),于是海棠镇巾子山被误认为范成大所经者。

总之,峰门铺石刻明确记载宋垫江县境的道路以巾子山西界邻山县,其交通区位与范成大的行径相符,是范成大所经之巾子山涵括或等于峰门铺的重要证据。

2.邻山县

南梁至两宋间,今大竹县、邻水县境内先后设过两个不同治地的邻山县,其政区沿革与几经废置并同样发生过治地变化的邻州、邻水县相互牵涉,不止文献记载存在很大矛盾,后世论著在相关问题上也是歧说纷纭、误解百出。邻山县是宋代明月山脉与铜锣山脉之间的向斜槽谷唯一的建置城市,其治地的交通区位对驿道在川东岭谷区的整体走向具有决定性影响,故需细致考辩。

先来看下各时期文献所记邻州、邻水县、邻山县的废置及其治地变迁的情况。《隋书·地理志》记邻水县“梁置县,并置邻州,后魏改邻山郡,开皇初郡废。”[19]《通典·州郡》记潾(通“邻”)水县“梁置县及潾州,后魏改为潾山郡”,记潾山县同为梁置。[20]《旧唐书·地理志》记潾山县“梁置……隋末县废。武德元年分(潾水县)置潾山县,又置潾州。八年州废,县隶属渠州。”[21]《新唐书·地理志》记潾山县“武德元年析潾水置,以县置潾州,并置盐泉县,及渠州之潾水、垫江以隶之。三年,以潾水来属(渠州)。八年,(潾)州废,以垫江隶忠州,潾山来属(渠州)。久视元年,分蓬州之宕渠置大竹县,隶蓬州,至德二年来属(渠州)。宝历元年,省潾水、大竹入潾山。”[22]至此所见,邻州首置于梁,后魏改称邻山郡(治县未变),隋开皇初郡废,唐武德元年复置邻州,武德八年州废,梁、唐所置邻州先后治于邻水县、邻山县。另有资料显示,五代前蜀尝于邻山县复置邻州[23],宋初州废。[24]

宋代地志对于邻州的治县有了不同说法。《太平寰宇记·渠州》云:

邻水县(东南一百三十里,元二乡),亦汉宕渠县地。梁武大同三年置邻水县,属邻山郡,因州水以名之,寄理州城。隋开皇元年自州城移于岳池溪,今县北九里故城是也。三年罢郡,以县属渠州。唐武德元年改属邻州。二年复属渠州,其年自故城县移于今理。宝历中山西南道节度使裴度奏废之,大中初又改置焉。

邻山县(东南一百里,旧二乡,今五乡),亦汉宕渠县地。自晋至齐,地并为夷獠所据。梁大同三年于此置邻州及邻山县。后魏废帝改为邻山郡,以山名之。至隋初郡废,并县入邻水。唐武德元年分置邻山县,属邻州;八年废州,县属渠州。县城南西北三面有池围绕,东阻湼水,甚险固,俗号为金城。 [25]

《寰宇记》言梁置邻州治邻山县,即邻州在梁、唐同治邻山县,又梁置邻水县“寄理州城”(后于隋开皇元年移治今县北九里),等于说梁置邻水县、邻山县同治于邻州城。又《皇朝郡县志》于邻水县下注云:“梁大同三年于县治置邻州”,于邻山县下亦注云:“梁大同三年于此置邻州”,如果不是自相矛盾,便是延续《寰宇记》梁置邻山县、邻水县同治于邻州城之说。[26]《舆地广记·渠州》则持旧说,“梁置邻水县,及立邻州”,“邻山县,唐武德元年析邻水置,及立邻州。”[27]王象之《舆地纪胜·渠州》对以往的分歧作了细致考辩:

邻山县。在州东南二百里。《元和郡县志》云:“本汉宕渠县地,自晋至齐,并为夷獠所据。梁大同三年,于此置邻山县。《旧唐志》云:“梁置邻山县,隋末县废。”不言其置州郡于此邑也。《寰宇记》云:“梁大同三年,于此置邻州及邻山县,后魏废帝改为邻山郡。”与《旧唐志》不同。

象之谨按:《隋志》有邻水县,而无邻山县。《隋志》于邻水县下注云:“梁置邻水县,并置邻州。后魏改邻山郡。开皇初,郡废。”《隋志》于邻州、邻山郡之废置,尽系之于邻水一邑,于邻山初无干预,则邻山乃邻州之别邑明甚。特西魏改邻州为邻山郡,郡治虽在于邻水,而郡名则系于邻山,名实虽相乱矣。而魏之邻山郡则实理于邻水县耳,非理邻山也。以至范子长《皇朝郡县志》于邻水县下注云:“梁大同三年,于县治置邻州”,而于邻山县下亦注云:“梁大同三年,于此置邻州。”同在梁大同之三年,同置邻州于两邑,不应以一州而分治于两县地。新旧《唐志》邻山县下并云:“隋末,县废。唐武德元年,析邻水县置,又置邻州。八年,州废,隶渠州。”与《舆地广记》所载一同。则梁之邻州治邻水,唐之邻州治邻山,不可以不辩。[28]

王象之“梁之邻州治邻水,唐之邻州治邻山”的论断得到明清一些地志的继承。如正德《四川志》云:“梁始立邻水县,于县置邻州。西魏改邻山郡,隋初郡废,县依旧。唐初析邻水立邻山、盐泉县,于邻山置邻州,二县属焉。”[29]嘉靖、万历两版《四川总志》同。又如顾祖禹《读史方舆纪要》记邻水县“梁置县,并置邻州治焉”,记潾山城“唐武德初分邻水县置,并置潾州治。”[30]但也有列举前史的抵牾而未下断者,如雍正《四川通志》和乾隆、道光两版《大竹县志》在“邻山故城”条下的内容。[31]也不乏面对这段公案站在《寰宇记》、《皇朝郡县志》一方者,如清代学者杨守敬作《隋书地理志考证》,“盖(梁)邻州置于邻山县,而邻水县寄理州城,两县实同治一城。此(隋)志不言邻山县,以此,然亦为脱略。”[32]道光《邻水县志·沿革》详述各时期邻水县、邻州、邻山县的废置和迁治的情况,在梁、唐邻州的治县问题上则与王象之持相同观点。[33]

在笔者看来,梁、唐邻州同治邻山县之说有一个无法弥补的漏洞,即没有照顾宋邻山县迁治的变数。《舆地纪胜》引《图经》记邻山县“本朝乾德三年移县于故邻州城内,即今治所是也。”[34]《宋史·地理志》记邻山县“梁县,乾德三年移治故邻州城。”[35]可见邻山县在宋代前后的治地是有变动的,即始置于梁又几经废置的邻山县在宋乾德三年后迁治于故邻州城。如果梁、唐邻州同治于邻山县,即邻州的治县始终如一,又何以称宋邻山县迁治于“故邻州城”呢?只有梁、唐邻州分治于邻水县、邻山县,才有前后不同时期的故邻州城与新邻州城之别,宋初邻山县迁治故邻州城的史载才会成立。因此,梁置邻州治邻水县,唐置邻州治邻山县,宋初州废后邻山县迁治于梁置邻州、邻水县故治,才是几者在历史政区地理上的合理关系。

关于邻山县治的历史定位,乾隆、道光两版《大竹县志》称梁、唐邻山故城在大竹县东南,民国《大竹县志》进一步指出邻山故城在四合镇(今镇)[36],皆未交代宋代移治的具体地点。1992年版《大竹县志》延续民国志的说法,也未涉及宋代移治的情况。[37]谭其骧《中国历史地图集》唐代、两宋图将邻山县治绘在今大竹县东南同一地点,显然未区分宋代前后的不同情况。蒲孝荣《四川政区沿革与治地今释》定梁、唐邻山县在大竹西南清水公社牌坊场,并认为宋邻山县“仍治古潾州城”(牌坊场)[38],其定位的准确性不论,与梁、唐邻州分治邻水县、邻山县及宋邻山县移治的史载明显矛盾。任乃强《四川州县建置沿革图说》定故邻山城在今大竹县西南六十里的庙坝场,并认为其北的大城寨是兵乱年代邻山县的迁驻地[39],仍然没有辨析两个邻州治县的区别和宋邻山县迁治故邻州城的问题。郭声波《中国行政区划通史:唐代卷》定唐邻山县、邻州在今大竹县四合镇,定武德元年析邻水县所置的盐泉县在今邻水县兴仁镇,虽未直接考证宋邻山县的治地,但在注释中认为谭图将唐邻山县定于今大竹县团坝乡“乃误与宋潾山县相混”,等于认可宋邻山县的治地在团坝乡。[40]郭黎安《宋史地理志汇释》在“邻山,下。梁县。乾德三年,移治故邻州城”按语“治今大竹县东南”,直接引用了晚近地志所记梁、唐邻山故城的方位,但未给出宋代移治后的地点。[41]广安市地方志办公室编《广安历代治地沿革考》考证梁邻州、邻水县的治地在今兴仁镇[42],按宋邻山县移治故邻州城的史载,这里应该得出宋邻山县治也在兴仁镇的结论,但该书却根据峰门铺宋碑的内容推出宋邻山县治不在兴仁镇。[43]

故邻山县治的定位姑且不论,与本文直接关联的是宋邻山县移治故邻州城的地点。值得重视的是道光《邻水县志·沿革》的相关记载,“古邻州故城,则在邑之邻山里也。古邻山县故城,则在大竹县东南”,“元至元二十年省(邻水县)入大竹县,改邑治为邻水镇,并省邻山县亦入大竹。明成化二年复置(邻水县),移治故城西,即今县治也,将邻山县移治之(邻州)故城名为邻山镇”,“明以邻山县名邻山镇,特以宋曾移治于此故耳,原其初则系邻州故治也。”[44]可知元代邻水县和邻山县并入大竹县后,原治地皆以县名为镇,之后邻山县未再复置,明代的邻山镇就是宋邻山县移治故邻州城之处。参见《元丰九域志》,宋邻水县有“邻水、太平、荣支、长乐、澟图、廉并、合禄、龙会、乐游、安仁十一镇”,宋邻山县有“邻山、巴王、荣山、龙门、沙溪、金山、石船、罗峰、多来、石洞十一镇”,[45]其首镇与县同名,应为县治所在,可以联系元明省县时期在原治以县名为镇的情况。据康熙《邻水县志》记载,明代邻水县隶四乡,编户一十六里,“东为邻山乡,连垫江县界,统邻山、新民、石船、嘉会四里”,清初“兵燹之后,里存人亾,孑遗无几,今仅编集邻山、石船二里,分五乡十甲”,其中邻山乡编两甲。[46]乾隆《邻水县志》称古邻州在邻山里[47],道光《邻水县志》引旧志曰:“古邻州城,在今邻山里兴仁场地,遗址尚存。”[48]宋代以来,所谓的邻山镇、邻山乡、邻山里皆以宋邻山县曾移治于此而得名,道光志明确指出古邻州城在邻山里兴仁场,等于说宋邻山县移治处也在兴仁场。今兴仁镇位于邻水县东部边境,以明月山脉界垫江县境,符合“东为邻山乡,连垫江县界”的地望。

如果说道光志的记载比较晚近的话,峰门铺宋碑的内容可予以有力支撑。需要特别指出的是,《广安历代治地沿革考》对峰门铺宋碑的释读存在明显错误,以至在宋邻山县治的定位上产生偏差。《广安》释《庆元二年修路碑》相关内容为:“忠州垫江县巡尉司修本路,都运李寺丞支降到官公开修道路,东自梁山军接本县可邡界,西至南子山接邻山县界关十二里”,又在《建炎三年告示碑》释出“可邡界”一名,“疑今峰门铺即南宋的可邡驿,从接邻山界十二里来看,邻山县并不在兴仁镇。”[49]《广安》关于《庆元二年修路碑》的释文可能摘自《中国文物地图集:重庆分册》[50],目前网络上的引用皆为此版。我们在实地对碑文进行了仔细释读,《庆元二年修路碑》相关内容应为:“忠州垫江县巡尉司准本路都运李寺丞支降到官钱开修道路,东自梁山军接本县可邡界,西至巾子山接渠州邻山县界,共八十二里”,《广安》误释的“南子山”应为“巾子山”,原文也无“接邻山界关十二里”语,原文“共八十二里”表示的是在垫江县境内整修道路的总距离。再者,《建炎三年告示碑》可识别的文字中并无“可邡界”,倒是可以清楚看到“巾子山之隘”。《广安》错误地认为此次道路整修的范围是以峰门铺为东界,以所谓的“邻山界关”为西界,将本位于宋邻山县境内的兴仁镇排除在了县治的定位范围之外。

根据修路碑“东自梁山军接本县可邡界,西至巾子山接渠州邻山县界”语,宋垫江县境的道路是以可邡(驿)东界梁山军,以巾子山(峰门铺)西界邻山县。参见范成大过巾子山抵邻山县的行径,今兴仁镇正好位于峰门铺西坡的山脚,交通区位十分吻合。[51]资料显示,明清垫江、邻水间的官道要经过兴仁镇,清末日本东亚同文书院记录的垫邻路程中就有峰龙埠(今峰门铺)、毛水(今冒水)、刘九桥(今桥已垮塌,地名、基址尚存)、兴仁场(今镇,原注距峰龙埠43华里)等站。[52]实地考察,今峰门铺与兴仁镇间的明月山西坡尚存数公里石板路,当地人称之为旧时邻水县通垫江县的“老大路”。城址考古方面,今兴仁镇古邻街有官井湾古城遗址,“东西长约2000米,南北宽约1500米,面积约300万平方米。文化层厚约2.3米,发现有陶缸、陶罐、陶灯柱、陶碗、陶水管、瓷盏、石墩、砖瓦残片等遗物及字库、石塔等遗迹”,时期为宋代。[53]因此,综合传世文献、峰门铺石刻、考古遗存提供的地理信息,宋初邻山县移治的故邻州城应位于今邻水县兴仁镇的官井湾古城遗址。

峰门铺西坡的古道

二 南宋“京蜀驿道”成万段的择线及功用

严耕望在《唐代交通图考》卷四《山剑滇黔区》之“嘉陵江中江水流域纵横交通线”篇中论及南宋成都府至万州间的邮传驿道,以栗棘庵藏南宋地图拓本显示的道路为主要依据,与范成大纪行诗、《通典》、《元和郡县图志》、《太平寰宇记》、《元丰九域志》相互参证,复原路线由成都府经怀安军(治金水县,今金堂县淮口镇)、飞乌县(今中江县仓山镇)、遂宁府(治小溪县,今市)、蓬溪县(今县)、顺庆府(原为果州,治南充县,今南充市),渠州(治流江县,今渠县)、梁山军(今梁平区)至万州。[54]该线与范成大行径的区别在于遂宁府至梁山军段,即范氏是由梁山军西经垫江县、邻山县、邻水县、广安军、汉初县往遂宁府。为便于叙述,姑称范氏在此段的行径为南线,严先生所考者为北线。“是南宋时代,成都通行在之摆铺,取陆路经万州,成都、万州间只有四日余,所行若非地图所示,即范诗所记者。意者地图所记当为大道,且最直。”[55]严先生以线性优势下断,认为北线更便捷,京蜀邮传当取此道。后曹家齐在研究南宋京蜀邮传之路线选择时直接引用了该结论,“严先生以此旁证唐代成都至夔州之道路,但此路线亦应是南宋成都府至万州的邮传路线。”[56]

不过,从以下几方面来看,邮传驿道取南线的可能性更大。

(一)交通区位对城市的选址具有重要影响,而城址的分布往往会决定交通线的分布,形成以自身区位为中心的交通网络。驿道在川东岭谷区要经过明月山脉、铜锣山脉、华蓥山脉间的两个向斜槽谷,自宋初邻山县移治兴仁镇后,两处向斜槽谷上的城址邻山县、邻水县皆位于南线,而北线梁山军至渠州两三百里间无一城址(宋大竹县治在渠州北,元代才迁治今县处)。进一步考察渠河与嘉陵江之间的城址分布,在南线广安军与汉初县间的区域有开宝六年移治的新明县和开禧三年新置的和溪县[57],而北线渠州与顺庆府的间距更长却无城址。虽然一些重要干道在择线上会因追求交通效率而错开过于分散的城址(如清代小川北路),但从宋代梁山军至遂宁府之间的情况来看,北线较之南线并无明显的线性优势,川东岭谷区的城址如此密集地出现在南线,很大程度可以反映交通流的分布。值得参见的是,元代邻水县、邻山县并入了大竹县后,元明小川北路在川东岭谷区的走向是由广安州东经渠县、大竹县至梁山县[58],也可侧面反映该区域的交通地理与政区地理的历史关联。

(二)不同时期和层级的驿道设有相应的邮驿机构,而邮驿机构的分布及其类型是判断交通线的性质和功用的重要依据。与唐代主流的传制和驿制合一的情况不同,宋代的递铺已发展成为一个独立的递运系统,驿则与馆合并而演化为仅供官差食宿和领取出差补给之所,行成“驿递分立”的局面。[59]北宋时负责文书传递的铺递种类按效率有步递、马递、急脚递之分,因隶属尚书省,总谓之“省铺”或“省递”。自靖康之变到宋室南渡,旧有的驿传系统遭到严重破坏,南宋又在“省递”之外设置斥堠铺和摆铺。[60]关于四川与临安府的文书传递,绍兴二十九年秘书省校书郎洪迈言:“都路邮传,旧制每二十五里置铺一所,列卒十有二人。军兴以来,凡遇蜀道者,或有斥堠,九里一置,亦列卒十有二人。”[61]《舆地纪胜·万州》云:“摆铺递,绍熙三年制置邱公崈所置也。自成都至行在凡四千二百余里。”[62]考察邮驿机构的分布,万州至梁山军间可考的驿站有羊渠驿、高粱驿、梁山驿、三龟驿、横溪驿[63],可考的递铺有峡石铺、三折铺。梁山军以西可考者,与垫江县交界处有可邡驿[65],邻山县有在城驿[66],至邻水县间有没水铺[67],广安军治渠江县有孝义驿[68],皆分布在南线。由于文献的缺失,递铺设置的密度应远大于目前所见的零散记载,而驿铺并置的情况很大程度可以揭示南线兼具文书传递和人员接送的职能。值得注意的是,广安在宋、元、明皆设有驿站,从交通区位的延续性来看,南宋的广安军应该是驿道跨越渠河的节点,这样驿道由遂宁府经广安军至梁山军的走向就很明显了。

北线的渠州治流江县未见驿铺记载,但顺庆府治南充县有嘉陵驿(或称果州驿)[70]的记载及“郡当舟车往来之冲”[71]之称,故严先生判断“果州(顺庆府)亦为南北水道与东西陆路之交通枢纽”[72]。不过从顺庆府的交通区位来看,其陆驿不一定位于成都府路—夔州路驿道。陆游《果州驿》诗有“驿前官路堠累累”句,从其赴汉中的行径来看,所谓的驿、堠、官路的地理指代应与利州路—夔州路驿道关联。[73]

(三)成都府路—夔州路驿道与利州路—夔州路驿道在川东岭谷区应取共线,不会出现各取南北线的情况。前引纪行文献已明确显示,范成大西行成都与陆游北上汉中在广安军以东至梁山军段同取南线。李曾伯于嘉定十七年赴利州侍亲,其《可斋杂稿》收有《入蜀垫江道二首》、《过邻水道间》、《邻水寺有竹数百竿中有孤梅可爱》、《登果州金泉山和韵》、《登阆州锦屏》、《访阆州读书台》、《题利州道上江月轩》,《利州登栈道》、《题汉中嶓冢观高祖庙试剑石》等诗[74],行径与陆游相同,在梁山军以西也是取南线。其中《入蜀垫江道二首》有“驿路交游熟”、“应避使车行”等句,可侧面反映南线的驿道身份。

(四)不同层级的政区界碑通常位于相应的驿道上,界碑的地理位置往往可以反证驿道的走向。南宋潼川府路的渠州流江县、邻山县与夔州路的梁山军、忠州垫江县、涪州乐温县大致以明月山脉相界,今峰门铺《潼川府路界碑》正位于宋垫江县与邻山县交界处,其《建炎三年告示碑》也有“东蜀之界”语。成都府路—夔州路驿道要经过潼川府路的辖境,潼川府路与夔州路的界碑不仅可以反证这两个高层政区间的驿道[75]翻越明月山脉的地理节点,也同样可以反证成都府路—夔州路驿道的相关走向,进而反证了南线的驿道身份。

综上所述,南宋“京蜀驿道”在遂宁府至梁山军段应取南线,成万段全线所经主要城址为:成都府、怀安军、飞乌县、遂宁府、汉初县、广安军、邻水县、邻山县、垫江县、梁山军、万州。还有一种情况需要说明,遂宁府至广安军段驿道是否经顺庆府而非汉初县?参见元明小川北路的走向,皆同时经过顺庆府、广安州,从延续性来说存在一定可能。但目前并无直接资料支撑南宋也存在这种情况,而范成大的入蜀纪行是明确的,在没有其他发现之前,还是应当以范氏的入蜀路线为准。[76]

交通活动之构成要素的时空分布,是历史交通地理研究的基本内容。其中,考察各类交通流在一定空间尺度的通道体系中的动态分布,是评价交通线之历史功用的重要途径。通过前文的分析,南宋成万段驿道同时设有驿站和递铺,承担着区际的人员接送(客运)和文书传递(邮递)的职能,从交通流的角度,大致可以置换为区际的客流和信息流。不过,要准确评价古代交通线的功用,除了交通流的流类、流量,在含有平行方向的水陆两种交通方式的通道体系中,还应当分析交通流的流向问题。

在古代的交通条件下,河流在货物运输上具有天然的优势,长江航运承担了四川盆地与中下游地区的大部分物流,这点无需赘述。而在东向出蜀的客流上,因舟行有顺流的便利、成本的节省和旅途的舒适,若非夏涨江阻,行旅大多也会选择水路,这被历史上众多纪行文献包括范成大的出蜀行径所证实。因此,要准确评价南宋成万段驿道的功用,需将其纳入当时的四川东向通道体系中考察,根据不同的流类和流向,分析其承担的主要流量。具体而言,南宋成万段驿道承担的主要流量在于区际的东西向信息流和西向客流,季节性(主要是夏汛时期)地承担着东向的主要客流。换言之,南宋成万段驿道在区际的出入邮递和入蜀客运的职能上发挥着主要作用。由于时代背景,除了明朝定都南京阶段,南宋大概是四川东向区际驿道的等级在历史上最高的时期,南宋成万段驿道(即小川北路)作为“京蜀驿道”之一部分,其政治地位也是历史上最显著的时期。

进入明清,除了小川北路和长江水路,四川东向区际交通又发展出另一条干线——川东路,三者在川楚间的交通分流上呈现出更为多元的局面。笔者曾对明清小川北路、川东路间“驿递分流”的交通形势作过初步揭示[77],更为复杂的过程和动因,有待深入。

三 唐宋间小川北路的演化

“小川北”是晚近与“川北”相对应的一个地域概念,范围与清潼川府辖境相仿,大致包括今三台、乐至、安岳、遂宁、蓬溪、射洪、盐亭、中江、潼南等地。[78]入清后,人们逐渐将成都直达万县的陆行干道称为“小川北路”,取其途径小川北地区之义。如徐心余《蜀游闻见录》云:“由万县陆行赴省,为小川北路,计十四站”[79];孙毓汶《蜀游日记》云:“(万县)由小川北一路赴成都,只十四站”[80];周洵《蜀海丛谈》云:“川江未行轮船时,由鄂至川省者,皆溯流至万县,即循小北路陆行入省”[81];等等。较之迂远的长江水路,小川北路犹如弓玄般横亘四川盆地中部,是峡区连接成都最便捷的交通择线。目前成万间的318国道、达成-达万铁路、沪蓉高速及筹建中的成达万高铁,择线上皆深刻地体现了历史的延续。由于更早时期并无“小川北”的地理指称,为便于研究和叙述,将历史上经小川北地区径直连接成都与万州的陆行干道统称为小川北路,是比较合理的。

前文已经考证了南宋“京蜀驿道”成万段即南宋小川北路的走向,在此基础上,北宋小川北路的走向即沿线的城镇据点是否与南宋相同,进一步上溯,唐代是否存在近世意义上的小川北路,是本节需要讨论的问题。

目前尚未发现北宋时期从三峡入西蜀的详细纪行,但从北宋前期的几次军事征伐来看,小川北路在北宋已成型。宋初平蜀,由峡路进军的刘光义部在攻克万州及其周边后,经遂州(后改为遂宁府)入西川。[82]《读史方舆纪要》云:“时刘光义亦克夔州,尽平峡中地(万、施、开、忠诸州县是也),遂州迎降。于是引军而西,会全斌于成都,略定两川。”[83]从记述语境来看,这次行军路线应从峡区经小川北直达成都,有稍后另一事例参证。淳化五年镇压李顺起义,宋廷命雷有终和裴庄为峡路随军转运使,“师行至峡中,遇盗格斗”,“且行且战,进至广安军,军垒频江,三面树栅”;之后陆续在广安军、嘉陵江口(今渠河口)、合州破阵,“丙午,有终入成都。”[84]以这两次行军路线互参,北宋的遂宁和广安已成为小川北路跨越涪江和渠河的地理节点。

宋代的遂宁有“四达之区”、“剑南大镇”、“东川会邑”、“东蜀都会”之称[85],其区位“西接成都”、“东连巴蜀”[86],是东川重要的交通枢纽。咸平四年划川峡为四路,各置转运使,《舆地纪胜·遂宁府》云:“遂宁旧为梓部台治,大中祥符中,寇瑊置于(梓)[资]州。皇祐中,田况请复置司遂州。”[87]之后遂宁长期为潼川府路漕司驻地,故《方舆胜览》称遂宁府为“本路转运置司”[88]之所。转运使主掌一路财赋,应钱粮转运之需,交通区位是置司选址的重要考量。袁说友《峡路山行即事十首》云:“千里山行一月程,攀层蹑级几宵征。明朝猛入遂宁路,闻说夷途砥样平。”[89]这里将“遂宁路”与“峡路”并论,可反映宋人对遂宁在入蜀交通上的地理认知。另外,北宋于开宝六年、景德元年两置峡路钤辖司于遂宁,后徙于梓州、资州、泸州,于英、神宗之世和元祐、政和间又复还遂州。[90]置帅司间遂宁总梓、夔两路兵甲,兼之转运司之职,权重一时,对梓、夔两路驿道的吸引也在情理之中。

广安军于开宝二年由西川转运使刘仁燧请置,“初,仁燧以合、果、渠三州相去差远,山川险僻,多聚寇攘,遂以渠州浓洄、合州新明二镇为军。又割渠州之渠江、合州之新明、果州之岳池三县,并隶广安军。”[91]广安军的建置与平蜀之役的善后关系密切,《舆地纪胜》引《图经》云:“先是伪蜀将王昭远战败,窜匿东川民舍,为追兵所执,余多亡命,散入村落,聚为盗贼。浓洄介于果、合、渠三州之间,绵地千里,山川阻深,相与扇习,尤为民患”,故置军于浓洄镇节制。[92]淳化五年镇压李顺起义,峡路雷有终部“且行且战,进至广安军,军垒频江,三面树栅”[93],广安军的军事地位进一步得到体现。何行中《驻泊记》谈到:“广安军南连巴徼,北接通川复岭,东横清江,西下林深箐密,岩穴幽邃,介于果、合、渠三州之间,亦要会之处也。”[94]显然,广安军介于数州结合部的区位特点是其建置的重要原因。在平蜀之役刚刚结束的乾德三年,邻山县迁治兴仁镇,数年后即于浓洄镇置广安军,两者皆位于前文考证的南宋驿道上,这一政区地理的变动对该区域的交通地理必然产生重要影响。

如果北宋的遂宁和广安已成为小川北路跨越涪江和渠河的地理节点,那么道路的两端即遂宁—成都段和广安—万州段途径的主要城镇应与南宋同,问题在于遂宁—广安段的路线,重点即嘉陵江渡口。雷有宗在广安军破敌后,经渠河口、合州往成都,拟在合州渡嘉陵江,但其迂回的进军路线乃据当时的战势而定(可能是舟行),是否为驿道的固定路线,有待确证。合州有什邡驿,袁说友《渡嘉陵江宿什邡驿》诗有“山程十日不见江”、“牵车又到渠江畔”、“今朝嘉陵江水宽”、“棹儿艇子呼晚渡”等句。[95]袁说友入蜀是在合州渡江,不过该诗出自南宋,其《过渠江渡》诗又有于渠河乘舟西行的信息,交通地理与陆行驿道不能等同,能否上推北宋仍需斟酌。以目前的资料来看,北宋小川北路在南充—合州段嘉陵江的固定渡口还需进一步考证,但其径直连接成都与万州而不用从重庆绕行涪内水的交通择线应该存在了。

唐代的情况更为模糊。严耕望以考证的南宋路线“检通典、元和志、寰宇记、九域志各州目,皆有方向里距可寻,今取之为唐道所行,当不诬也。”[96]问题在于,唐宋地志并没有像明清地志那样将区际驿道及其驿站完整记录,所载各州间的道路虽有里距可判,但不能完全说明道路的性质,在没有其他资料佐证的情况下,直接将各州县间的道路连缀为区际驿道,似乎说服力不够。目前尚未发现经小川北陆路出入西蜀的唐代纪行,所见皆为取涪内水、岷外水舟行。从政区地理与交通地理的联系来看,西川、东川节度使的驻地成都、梓州与山南东道、西道治所襄州(今襄阳)、梁州(今汉中)以南北分布,剑南两川与山南两道多通过金牛道、阆中道联系,与宋成都府路、潼川府路东西向联系夔州路不同。又唐代的政治中心在关中,巴蜀地区与之南北向联系,是否需要设置一条横贯四川盆地中部的干线驿道,也是需要讨探的问题。

郭声波、周航《“荔枝道”研究三题》谈到,玄宗时天下驿站凡一千六百三十有九所,按当时十五道(或十六道)平均计算,每道约有一百个驿站,而唐制三十里一驿,平均每道的驿路有三千多里。“这么长的里程显然不仅仅是各自区域内的主干道才有驿站之设,不少次一级的道路必然也有驿站设置。故其时的驿路之多,很可能超出我们当前的认识。”[97]作者举出梁山高都驿,“虽然《舆地纪胜》明确记载了荔枝道经过高都驿,然观高都驿的位置不难发现,它恰位于交通要冲之地,不但梁山北上达州要经过此驿,而且它还位于梁山往州治南浦的要道上,而万州经梁山,继而经渠、果、遂等州的道路是荆襄和江南地区至成都平原的陆路捷径,故此交汇之地有驿站分布极为合理。”[98]这里需要注意两点:(一)高都驿位于梁山县北部,为梁山县北上达州的道路所经,并不位于梁山县的东西向道路上,与小川北路无涉。(二)一些同样设有驿站的次级道路在性质和功用上不能等同于主干道,即便唐代成都—万州间各州县设有驿站(尚不可考),能否将各州县间的道路连缀为一条主干驿道,仍需其他资料佐证。

限于主题和篇幅,本文仅仅提出了唐代是否存在近世意义上的小川北路之问题,指出了过往一些观点在论证上的不足。唐代峡区与成都平原的交通择线究竟格局如何?是否如汉晋南北朝时期那样多取涪内水入蜀?[99]如果存在陆路捷径,除了具体路线,其性质为次级驿道或不固定的便道,还是主干驿道?仍需进一步研究。

笔者在峰门铺考察

附记:参与本文相关调查和摄影的人员有张颖、牛楠、辛岚,绘图由牛楠完成。

注释:

[1] 碑名乃根据内容临时拟定。

[2] 关于南宋朝廷与川陕四路的文书传递的运作态势和路线选择,参见曹家齐:《南宋朝廷与四川地区的文书传递》,《中国社会科学》2014年第5期。邮传路线方面,作者详细考察了利州路和成都府路与宋廷的往来,在成都至万州段驿道所选择的城镇据点上,笔者的判断与作者所依据的严耕望的相关研究有所区别,对此后文会有详细讨论。

[3] (宋)王象之:《舆地纪胜》卷一七七《夔州路·万州》,赵一生点校,杭州:浙江古籍出版社,2012年,第11册,第3645页。

[4] 金生杨:《小川北路纪行文献述论》,《地方文化研究辑刊》第6辑,成都:巴蜀书社,2013年。张颖:《万梁古道:历史、路线与遗产》(上),第一节“小川北路、川东路与万梁古道”,《中国人文田野》第9辑,成都:巴蜀书社,2020年。

[5] 对于成都至万州的陆程,严耕望根据相关资料推出一条在遂宁府至梁山军间的走向与范成大的行径完全不同的路线,见氏著:《唐代交通图考》第四卷《山剑滇黔区》,篇三十“嘉陵江中江水流域纵横交通线”,上海:上海古籍出版社,2007年,第1172-1173页。

[6] (宋)范成大:《吴船录》,孔凡礼点校:《范成大笔记六种》,北京:中华书局,2002年,第216页。

[7] (宋)范成大:《石湖居士诗集》卷一六,富寿荪标校:《范石湖集》,上海:上海古籍出版社,2006年,第221-229页。范诗中记录的地名还有众多驿站、铺递、自然实体等,这里列出的仅仅是建置城市。

[8] 同上,第224页。为便于输入,原文“可阝 邡驿”在本文皆写作“可邡驿”。

[9] (清)钱大昕:《陆放翁先生年谱》(一卷),清嘉庆刻《孱守斋所编年谱五种》本,第12B页。

[10] (宋)陆游撰;钱仲联校注:《剑南诗稿校注》卷三,钱仲联、马亚仲主编:《陆游全集校注》第1册,杭州:浙江教育出版社,2011年,第167页。

[11] (宋)王象之:《舆地纪胜》卷一七四《夔州路·涪州·景物下》,第10册,第3678页。

[12] (宋)祝穆编;(宋)祝洙补订:《宋本方舆胜览》卷六一《夔州路·涪州·山川》,上海:上海古籍出版社,2012年,第524页。

[13] (元)刘应李原编;(元)詹有谅改编;郭声波整理:《大元混一方舆胜览》卷中《四川等处行中书省·四川南道宣慰司·重庆路·涪州·景致》,成都:四川大学出版社,上册,2003年,第282页。

[14] 成化《重庆郡志》(残卷),蓝勇编注:《稀见重庆地方文献汇点》上册,重庆:重庆大学出版社,2013年,第5页。

[15] 雍正《四川通志》卷二三《山川上·长寿县》,清乾隆元年刻本。

[16] 光绪《长寿县志》卷一《舆地二·山川》,清光绪元年刻本。

[17] 民国《长寿县志》卷一《地理部第一·山脉》,民国十七年(1928)石印本。

[18] 本文所引峰门铺石刻的文字皆为实地释读。

[19] 《隋书》卷二九《志第二十四·地理上·宕渠郡》,点校本,北京:中华书局,1973年,第819页。

[20] (唐)杜佑:《通典》卷一七五《州郡五·渠州》,王文锦等点校,北京:中华书局,1992年,第4583页。

[21] 《旧唐书》卷三九《地理志·渠州》,点校本,北京:中华书局,1975年,第1542页。

[22] 《新唐书》卷四〇《地理志·渠州》,点校本,北京:中华书局,1975年,第1039页。

[23] (清)吴任臣:《十国春秋》卷一一一《十国地理志表上·前蜀后蜀·潾州》,清文渊阁四库全书本。参见周庆彰:《五代时期南方诸政权政区地理》,复旦大学博士学位论文,2010年,第216-217页。

[24] (清)顾祖禹:《读史方舆纪要》卷六八《四川三·广安州·邻水县》,贺君次、施和金点校,北京:中华书局,2005年,第6册,第3243页。

[25] (宋)乐史:《太平寰宇记》卷一三八《山南西道四·渠州》,王文楚等点校,北京:中华书局,2007年,第6册,第2695-2696页。

[26] 《皇朝郡县志》全书失传,此据《舆地纪胜》所引佚文,见后。

[27] (宋)欧阳忞:《舆地广记》卷三一《梓州路·渠州》,李勇先、王小红校注,成都:四川大学出版社,2003年,下册,第921页。

[28] (宋)王象之:《舆地纪胜》卷一六二《潼川府路·渠州·邻山县》,第10册,第3472-3473页。

[29] 正德《四川志》卷一五《顺庆府·建置沿革·邻水县》,影印明正德刻嘉靖增补本抄本,马继刚主编:《四川大学图书馆藏珍稀四川地方志丛刊续编》第2册,成都:四川大学出版社,2015年,第913页。

[30] (清)顾祖禹:《读史方舆纪要》卷六八《四川三·广安州》,“邻水县”条和“潾山城”条,第6册,第3242-3243页。

[31] 雍正《四川通志》卷二六《古迹·大竹县》,“邻山故城”条。乾隆《大竹县志》卷一《封域志·古迹》,“邻山故城”条,清乾隆五十二年刻本。道光《大竹县志》卷一三《古迹志》,“邻山故城”条,清道光二年刻本。

[32] (清)杨守敬撰;施和金整理:《隋书地理志考证》卷二《宕渠郡·邻水县》,谢承仁主编:《杨守敬集》第2册,武汉:湖北人们出版社、湖北教育出版社,1997年,第161-162页。

[33] 道光乙未增修《邻水县志》卷一《舆地志·沿革》,清道光十四年刻本。邻水县有道光元年旧志,本文所引道光志皆指乙未增修本。

[34] (宋)王象之:《舆地纪胜》卷一六二《潼川府路·渠州》,第10册,第3473页。

[35] 《宋史》卷八九《地理志·渠州》,点校本,北京:中华书局,1977年,第2220页。

[36] 民国《大竹县志》卷一《舆地志下·古迹》,“邻山故城”条,民国十七年刻本。

[37] 四川省大竹县志编纂委会编:《大竹县志》,重庆:重庆出版社,1992年,第2-5页。另四川省邻水县地方志编纂委员会编《邻水县志》(成都:四川科学技术出版社,1991年,第65页)将梁邻水县寄理邻州城的治地定在今大竹县四合镇,即民国《大竹县志》记载的邻山故城所在地,却未谈及梁邻山县的治地,可能是认可了梁邻水县、邻山县同治邻州城的说法。

[38] 蒲孝荣:《四川政区沿革与治地今释》,成都:四川人民出版社,1986年,第96、243、307页。

[39] 任乃强:《四川州县建置沿革图说》,成都:巴蜀书社,2002年,第221-232页。

[40] 郭声波:《中国行政区划通史:唐代卷》下册,上海:复旦大学出版社,2012年,第862-863页。

[41] 郭黎安编著:《宋史地理志汇释》,合肥:安徽教育出版社,2002年,第210页。

[42] 广安市地方志办公室编:《广安历代州治沿革考》,北京:光明日报出版社,2013年,第36-46页。

[43] 同上,第49页。

[44] 道光乙未增修《邻水县志》卷一《舆地志·沿革》。

[45] (宋)王存:《元丰九域志》卷七《梓州路·渠州》,王文楚、魏嵩山点校,北京:中华书局,1984年,上册,第331页。

[46] 康熙《邻水县志》(不分卷)之《形胜(疆域乡里附)》,康熙四十五年刻本。

[47] 乾隆《邻水县志》卷一《古迹》,乾隆二十二年刻本。

[48] 道光乙未增修《邻水县志》卷一《舆地志·古迹》。

[49] 广安市地方志办公室编:《广安历代州治沿革考》,第49页。

[50] 国家文物局主编:《中国文物地图集:重庆分册》(下),北京:文物出版社,2001年,第364页。书中以《垫江县巡尉司修路摩崖题刻》名之。

[51] 从交通区位来看,如果像通常认为的那样,将宋邻山县的治地定在大竹县东南某处,那么从垫江县前往的道路将是西北向,就不会经过西南向的峰门铺了,与范成大的行径明显不符。

[52] (日)东亚同文书院编:《中国省别全志》第五卷《四川省》,李彬、万健、高润译,北京:中国文史出版社,2020年,第230页。

[53] 国家文物局主编:《中国文物地图集:四川分册》(下),北京:文物出版社,2009年,第832页。

[54] 严耕望:《唐代交通图考》第四卷《山剑滇黔区》,篇三十“嘉陵江中江水流域纵横交通线”,第1172-1173页。原注飞乌县治今中江县东南一百七十里的永丰场,不取。

[55] 同上,第1173页。

[56] 曹家齐:《南宋朝廷与四川地区的文书传递》。

[57] 在广安军与汉初县间,新明县治的位置偏南,和溪县治的位置偏北,驿道是行经其中一处城址或是径直错开两者,还需进一步研究,但城址如此密集地出现在南线区域,一定程度上也能反映交通流对城址的吸引。另岳池县是位于顺庆府与广安军间即利州路—夔州路驿道上(参见陆游北上行径),与成都府路—夔州路驿道无涉。

[58] 笔者根据元代四川陆站的分布,对元代小川北路的走向有个大致推断,其中南充至万州段参考了明代的情况(参见拙文《万梁古道:历史、路线与遗产》(上),第一节“小川北路、川东路与万梁古道”)。但对于明代小川北路在渠县段的走向,笔者后来产生了疑惑。文献记载明代小川北路是从广安州东经琅琊驿、渠县至大竹县,按此线要三渡渠河,明显没有必要。或是经琅琊驿过渠县南境而非县治至大竹县(只渡一次渠河)?有待进一步研究。

[59] 曹家齐:《唐宋驿传制度变迹探略》,《燕京学报》新17期,北京:北京大学出版社,2004年。

[60] 曹家齐:《宋代递铺种类考辨》,《文史》第51辑,北京:中华书局,2000年。

[61] 刘琳等点校:《宋会要辑稿》方域一一,递铺二,绍兴二十九年二月二十五日,上海:上海古籍出版社,2014年,第16册,第9496页。

[62] (宋)王象之:《舆地纪胜》卷一七七《夔州路·万州》,第11册,第3645页。

[63] (宋)王象之:《舆地纪胜》卷一七七《夔州路·梁山军》,卷一七七《夔州路·万州》,第11册,第3640、3642、3667、3671页。横溪驿见(宋)范成大《石湖居士诗集》卷一六《横溪驿感怀》,富寿荪标校:《范石湖集》,第222页。

[64] 峡石铺见(宋)范成大《石湖居士诗集》卷一六《峡石铺(由万州至此,山顶皆有长石如城壁,亘数峰不断,峡山至是亦稍开广,间有稻田)》,富寿荪标校:《范石湖集》,第222页。三折铺见(宋)陆游《剑南诗稿校注》卷三《饭三折铺铺在乱山中》,钱仲联校注,钱仲联、马亚中主编:《陆游全集校注》第1册,第163页。

[65] 见前引范成大诗及峰门铺《庆元二年修路碑》。

[66] (宋)陆游《邻山县道上作》有“微雨晴时出驿门”句(《剑南诗稿校注》卷三,钱仲联校注,钱仲联、马亚中主编:《陆游全集校注》第1册,第167页),疑为邻山县在城驿。

[67] 没水铺见(宋)范成大《石湖居士诗集》卷一六《没水铺晚晴月出,晓复大雨,上漏下湿,不堪其忧》,富寿荪标校:《范石湖集》,第222页。

[68] (宋)王象之:《舆地纪胜》卷一六五《潼川府路·广安军·景物下》,第10册,第3536页。

[69] 元代邻水县、邻山县并入大竹县后,元明广安州至梁山县段驿道的走向北移,但广安州的交通区位并没发生改变。

[70] 嘉陵驿见(宋)王象之《舆地纪胜》卷一五六《顺庆府·景物下》,第10册,第3351页。果州驿见(宋)陆游《剑南诗稿校注》卷三《果州驿》,钱仲联校注,钱仲联、马亚中主编:《陆游全集校注》第1册,第169页。蓝勇推断嘉陵驿为果州水驿,即顺庆府同设陆驿和水驿,可备参考。参见蓝勇:《唐宋四川馆驿汇考》,成都大学学报(社科版),1990年第4期。

[71] (宋)王象之:《舆地纪胜》卷一五六《顺庆府·景物下》,第10册,第3344页。

[72] 严耕望:《唐代交通图考》第四卷《山剑滇黔区》,篇三十“嘉陵江中江水流域纵横交通线”,第1172页。

[73] 据《剑南诗稿》,陆游由夔州赴兴元府是在广安军与成都府路—夔州路驿道分路,北上经岳池县(今岳池县旧县铺)、果州即顺庆府、阆州(今阆中市)、利州(治绵谷县,今广元市)、大安军(治三泉县,今宁强县)至兴元府(治南郑县,今汉中市)。

[74] (宋)李曾伯:《可斋杂稿》卷二六《五言律诗》,卷二七《七言律诗》、《七言绝句》,卷二八《七言律诗》,清文渊阁四库全书本。

[75] 潼川府路首州为潼川府,其与夔州间的驿道应在遂宁府与成都府路—夔州路驿道相接。

[76] 另外,袁说友《渡嘉陵江宿什邡驿》诗显示作者是经合州入蜀,《过渠江渡》又透露其于渠河乘舟西行,与陆行驿道不能等同,从广安军与遂宁府之间的交通地理来看,陆行由汉初县渡江比合州明显取直。参见(宋)袁说友《东塘集》卷二《七言古诗·渡嘉陵江宿什邡驿》、《七言古诗·过渠江渡》,清文渊阁四库全书本。

[77] 参见拙文《万梁古道:历史、路线与遗产》(上),第一节“小川北路、川东路与万梁古道”。

[78] 白虹《小川北一瞥》(《自修》第166期,1941年)谈到:“所谓小川北,是对着贫瘠的川北而言,地段洽在成都平原与川北之间,包括第十二行政区所辖乐至、安岳、遂宁、潼南、蓬溪、射洪、盐亭、三台、中江九县。”

[79] 徐心余:《蜀游闻见录》,以1929年未刊稿《蜀游随笔》为底本点校,成都:四川人民出版社,1985年,第43页。

[80] (清)孙毓汶著;李瑚整理:《蜀游日记》,中国社会科学院近代史研究所“近代史资料”编辑部编:《近代史资料》总83号,北京:中国社会科学出版社,1993年,第123页。

[81] 周洵:《蜀海丛谈》,沈云龙主编:《近代中国史料丛刊》第1辑,台北:文海出版社,1966年,第157页。

[82] “癸巳,刘光义取万、施、开、忠四州,遂州守臣陈愈降。乙未,诏抚西川将吏百姓。”《宋史》卷二《本纪第二·太祖二》,点校本,北京:中华书局,1977年,第21页。

[83] (清)顾祖禹:《读史方舆纪要》卷七《历代州域形势七:宋上(辽、夏附)》,第1册,第286-287页。

[84] (宋)杨仲良:《皇宋通鉴长编纪事本末》卷一三《太宗皇帝·李顺之变》,清嘉庆宛委别藏本。

[85] (宋)祝穆编;(宋)祝洙补订:《宋本方舆胜览》卷六三《遂宁府·形胜》,第538页。

[86] 同上。

[87] 据李昌宪考证,潼川府路转运司在祥符中徒于资州,后复还遂州,有《舆地纪胜·资州》可证,故《舆地纪胜·遂宁府》所谓祥符中“寇瑊置于梓州”之事不确。笔者认为,这里的“梓州”应为“资州”之误写。参见李昌宪:《中国行政区划通史·宋西夏卷》,上海:复旦大学出版社,第83-83页。

[88] (宋)祝穆编;(宋)祝洙补订:《宋本方舆胜览》卷六三《遂宁府·形胜》,第538页。

[89] (宋)袁说友:《东塘集》卷二《七言绝句·峡路山行十首》。

[90] 李昌宪:《宋代四川帅司路考述》,《文史》第44辑,北京:中华书局,1998年。

[91] (宋)王象之:《舆地纪胜》卷一六五《潼川府路·广安军·军沿革》,第10册,第3528页。

[92] 同上。

[93] (宋)杨仲良:《皇宋通鉴长编纪事本末》卷一三《太宗皇帝·李顺之变》。

[94] 转引自(清)顾祖禹《读史方舆纪要》卷六八《四川三·顺庆府·广安州》,第7册,第3238页。

[95] (宋)袁说友:《东塘集》卷二《七言古诗·渡嘉陵江宿什邡驿》。

[96] 严耕望:《唐代交通图考》第四卷《山剑滇黔区》,第1173页。

[97] 郭声波、周航:《“荔枝道”研究三题》,《四川师范大学学报(社会科学版)》2018年第2期。

[98] 同上。

[99] 笔者对汉晋南北朝时期由峡路入蜀的交通事件作了初步统计,其中取涪内水者占大多数,可反映当时峡区与成都平原之交通择线的大致格局,具体成果别有详文。

文稿:张颖

重庆考古

重庆考古