龙骨坡遗址位于重庆市巫山县庙宇镇龙坪村,该遗址于1984年首先作为化石点被发现,之后的数十年,包括中国科学院古脊椎动物与古人类研究所在内的多家科研单位陆续对该遗址开展了多次联合考古发掘工作,出土了大量的古生物化石以及部分人工制品,尤其是距今约200万年的“巫山人”化石的出土使得龙骨坡遗址闻名遐迩,震惊中外。1996年11月,国务院将“龙骨坡遗址”公布为第四批全国重点文物保护单位。基于龙骨坡遗址在学术科研方面的重要地位,在讨论人类起源、中国早期古人类、早期旧石器遗址时成为不可回避的学术热点。但是,由于相关考古发现的“不确定性”,学术界对龙骨坡遗址的争议一直存在,这种争议并未因其相关工作的推进而停止。

龙骨坡遗址

一、过往田野考古发掘工作

20世纪以来,我国出土了大量古人类、巨猿化石以及石制品,受到老一辈科学家在中国寻找早期古人类思潮的鼓舞,尤其是湖北建始龙骨洞、云南元谋人、恩施巨猿洞等的发现,激发一大批学者走向田野,寻找早期古人类的线索。在这种背景下,1984年夏,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所和重庆自然博物馆联合万县博物馆组成三峡考察队,对三峡地区的古生物化石点进行考察,龙骨坡遗址就是在这样的背景下被发现的。

龙骨坡遗址自发现以来,先后开展了四次考古发掘工作。

1985~1988年,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所和重庆自然博物馆联合巫山县文管所组建联合考古队,龙骨坡遗址第一阶段的考古发掘正式拉开了序幕【1】。这一阶段的考古发现极其重要,也是遗址核心争议的发端。第一阶段主要的考古发现为1985年发掘出土的1件灵长类左下颌骨(CV.939.1),1986年发掘出土的1枚灵长类上门齿(CV.939.2),2件石制品,10余颗巨猿牙齿以及大量动物化石。

1997~1998年,经国家文物局批准,黄万波、徐自强等组队再次对龙骨坡遗址进行考古发掘。这次考古工作的核心目标是寻找古人类化石,同时收集出土的石制品等人工遗物和开辟新的化石点。经过两个年度的考古发掘,新发现20余件石制品和部分动物化石,没有新发现人类化石。这一次考古发掘重要的进步在于对人工遗物的重点关注,这也是实证龙骨坡遗址有人类活动的关键之举,破除首次考古发现关于“人”的属性质疑的重要一步。

由于一直存在的学术争议,2003~2006年,龙骨坡遗址开展了第三次考古发掘。此次考古发掘带着一定的学术目标,也是龙骨坡遗址真正意义上由粗放式考古发掘向精细化科学发掘的重要转变。第三次发掘为中法联合发掘,由侯亚梅、黄万波和EricBoëda共同主持。这次发掘收获石制品854件,动物化石1832件,以及一处代表动物宰杀活动的化石堆积体遗迹【2】。这次发掘的主要贡献是对龙骨坡遗址地层的系统梳理和详细划分,对出土的遗物、遗迹相关数据进行科学提取。这次发掘为相关问题的解决奠定了较为坚实的基础【3】。

化石堆积体遗迹(引自Éric Boëda等2011)

2011~2012年,重庆中国三峡博物馆联合巫山博物馆对该遗址进行了第四次考古发掘,新发现石制品206件,哺乳动物化石178件。至此,龙骨坡遗址的考古发掘工作暂告一段落。

二、是人是猿?

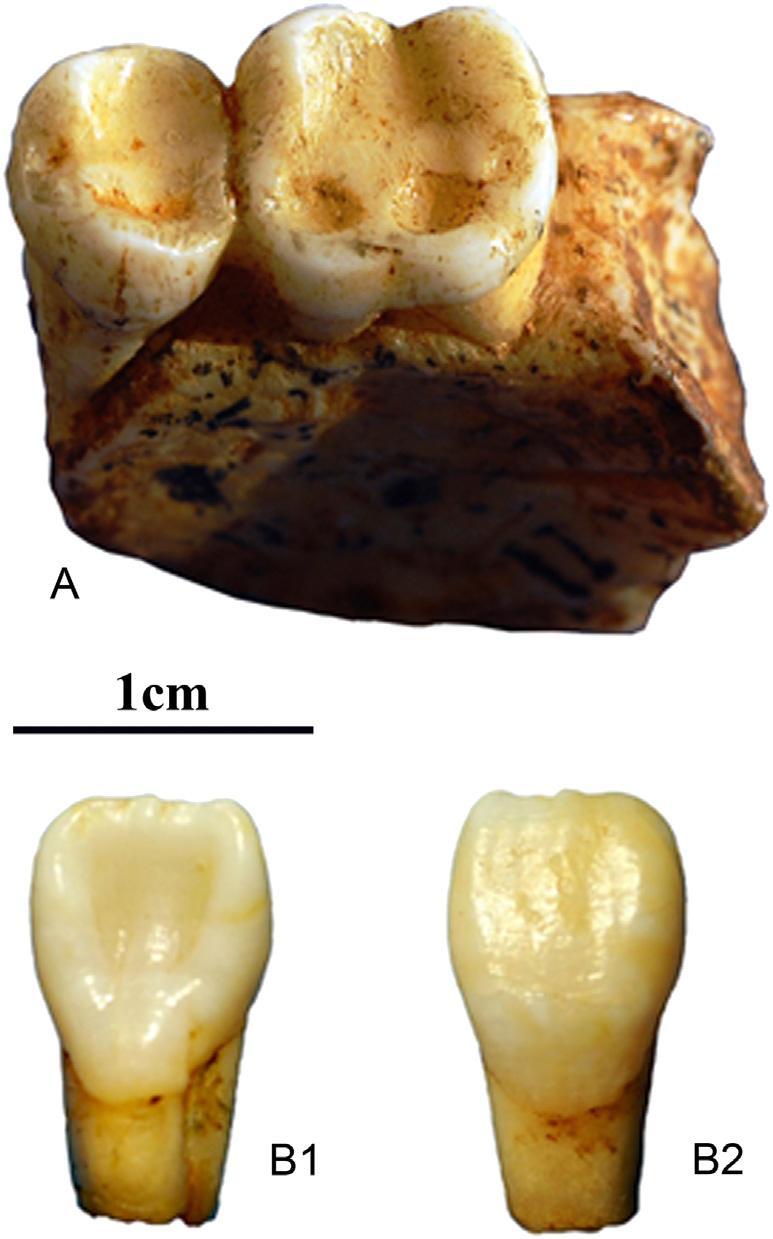

龙骨坡遗址核心争议问题之一就是首次发掘出土的1件灵长类左下颌骨和1枚灵长类上门齿的属性问题,即左下颌骨和上门齿到底是属于人还是猿?黄万波等人在1991年出版的《巫山猿人遗址》一书中将二者命名为“直立人巫山亚种”(Homoerectuswushanensis),简称“巫山人”【4】。后来黄万波与美国古人类学家Ciochon等人对这两件标本进行了再次研究,通过与东非肯尼亚发现的能人和匠人标本进行比对,认为“巫山人”标本与非洲能人相近而与亚洲直立人相去甚远,因此在《自然》杂志上发表论文将其修订为能人【5】,否定了黄万波原来定为直立人巫山亚种的观点。“巫山人”的重大发现见刊后可谓是一石激起千层浪,引发了持续的学术讨论。早于200万年的人类化石在非洲以外地区的发现,挑战了人类第一次走出非洲的理论学说,并不被广大学者所接受。

龙骨坡遗址出土的下颌骨标本和上门齿标本(引自GuangbiaoWei2014)

Wood和Turner首先表态认可这一发现,并认为这些发现对于认识人类走出非洲具有重要的学术意义【6】。当然,也有学者提出了质疑,认为“巫山人”下颌骨不属于人,显示出与禄丰古猿之间有祖裔关系【7】。同样,之前将“巫山人”定名为能人的Ciochon又将其说成不能定种的人属成员【8】。基于学术界的质疑,黄万波等人在《自然》杂志上又刊文进行了回应,文章仍认为巫山人下颌骨属于早期人类,并将上门齿一起归为非洲以外早期人类化石【9】。但是,这样的回应并没有被多数研究者采信,质疑声并未因此而停止。

在这些质疑声中,Wolpoff明确指出定名“巫山人”的下颌骨标本不属于人类化石,定名的上门齿标本是人类化石,但应该是晚期智人(现代人)化石【10】【11】。这一观点与当时部分国内学者对“巫山人”上门齿的认识相同,即上门齿属于人类化石,最有可能是晚期智人,造成认识上的偏差的原因可能是标本从晚期地层混入到早期地层【12】。后来,吴新智院士对“巫山人”的下颌骨标本进行了系统比对分析,认为“巫山人”的下颌骨属于猿类,而非人类,与禄丰古猿最为接近,其间有否祖裔关系尚待论证【13】。2007年,重庆市委宣传部和中国科学院古脊椎动物与古人类研究所在北京召开了“巫山人”及其龙骨坡文化学术研讨会。会后发表的龙骨坡遗址点评,除了年代学和环境学的短评外,其余支持“巫山人”为早期人类观点的学者多为参与发掘的工作者【14】。解铃还须系铃人,Ciochon在南宁检查了一组牙齿标本后改变了之前的观点,2009年又在《自然》杂志刊登论文,文章又进行了自我否定,承认“巫山人”【15】。同时,英国古人类学家Dalton发表评论文章否定了“巫山人”,并就西方古人类学家对“巫山人”的认识进行了回顾性总结【16】。

至此,“巫山人”的生物分类相对明晰了,即“巫山人”下颌骨属于猿而非人的观点成为学术界的主流,认可“巫山人”属于人的观点仅有少部分学者。争议可能还在继续,但是事实只会越辩越明。这一争议也提醒我们精细、科学的考古发掘对于解释科学问题的重要性。

三、年代问题

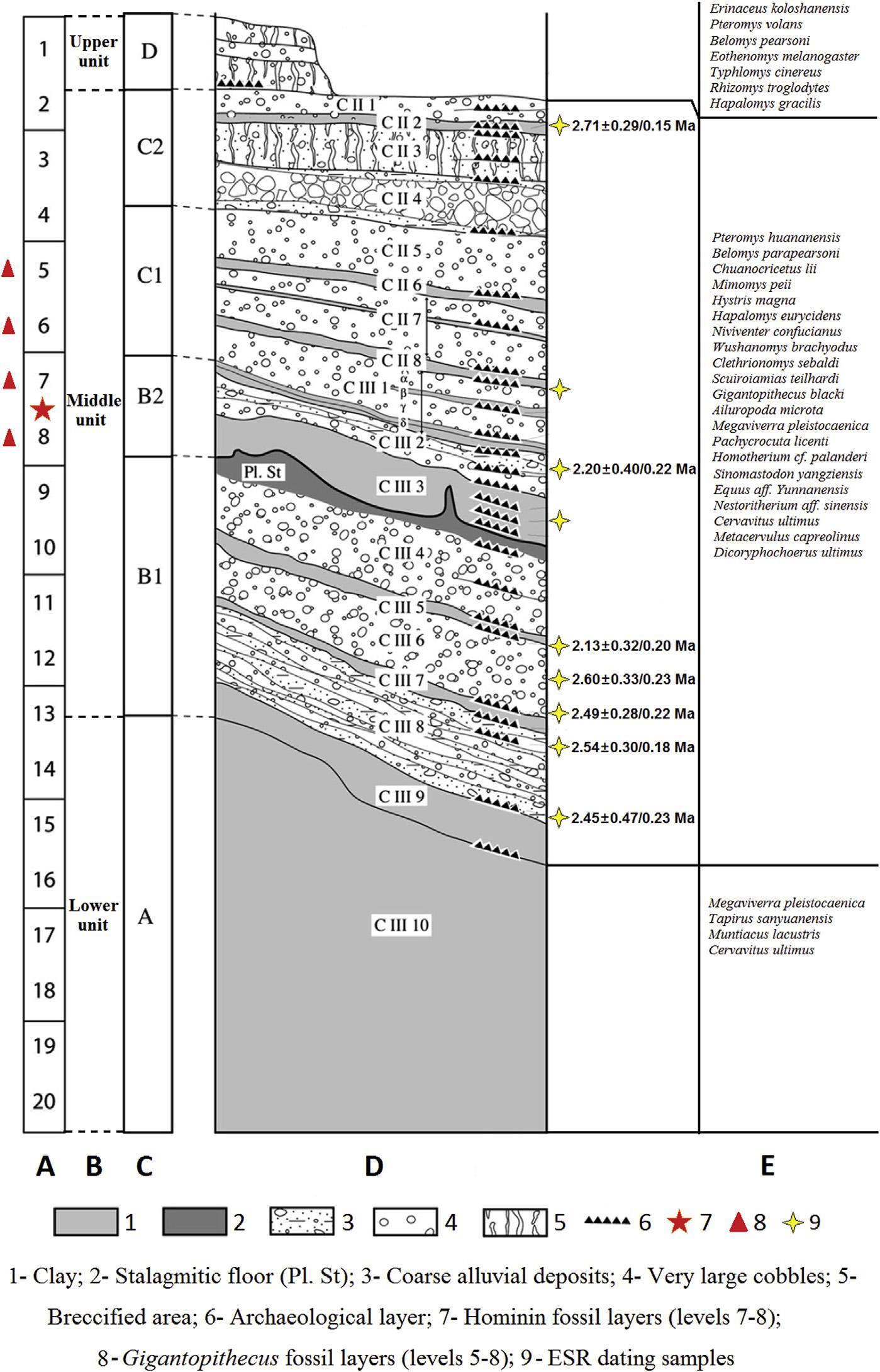

龙骨坡遗址的年代问题是遗址的又一个核心争议问题,相较于巫山人化石的轰动效应,年代问题似乎被公众所忽视。对龙骨坡遗址生物地层及动物群生存环境的研究显示,遗址年代大致介于晚上新世至中更新世。为探究遗址的绝对年代,研究者采用多种手段对该遗址进行了多次测年工作。

1988年,中科院地质研究所古地磁实验室刘椿等率先对遗址采取古地磁测年,在含有化石的第一堆积单元共采集了100块古地磁定向样品。测年结果显示,极性序列对应于地磁极性年代表中松山负向时的奥杜威正向极性亚时至留尼汪正向极性亚时,其中含人类化石层位正对应留尼汪极性亚时,年龄应是距今201—204万年【17】。这一测年数据也成为日后学校教材、文化宣传的主要年代数据。

1995年,黄万波等人在《自然》刊发的文章中对龙骨坡遗址进行了新的古地磁研究,将含有人类化石的第7~8水平层古地磁对应于极性年表上的奥杜威亚极性时,大概距今196~178万年【18】。

吴佩珠等利用氨基酸外消旋(AAR)方法对遗址出土的3枚动物牙化石进行了分析,测得第8水平层的马牙化石年龄为距今239万年【19】。

陈铁梅等人对龙骨坡遗址地层剖面采集的几个动物牙珐琅化石采用电子自旋共振法(ESR)测年,在早期铀加入模式的假设下,EU—ESR的年龄为1.10±0.23、1.34±0.24和1.28±0.14Ma。结合地层剖面的古地磁研究结果,给出该剖面第7~8层很可能与古地磁的奥杜威极性亚期相当,距今约180万年【20】。韩非采用电子自旋共振与铀系法分析相结合的测年方法对龙骨坡2003~2006年度发掘出土的17颗化石样品进行了测年,结果显示遗址的时代大概为140~180万年【21】。

2015年,根据新的地层划分和更新的剂量率测定方法,韩非系统地对龙骨坡遗址南、北壁不同层位的牙齿化石进行了年代测定。结果表明,含古人类和石制品的地层年代约为220万年【22】。

龙骨坡遗址的地层堆积序列(引自Fei Han2015)

这些测年数据时间跨度大,方法多样,同样存在一些问题。如朱日祥质疑刘椿等在龙骨坡遗址采集的洞穴沉积物样品的剩余磁性强度值,认为测量精度可能影响实际结果【23】。而黄万波等人的测年数据缺乏样品的外部剂量率和古剂量等一些重要测量分析数据,使得其他研究者很难对其结果的可靠性和精度进行评估。吴佩珠等人的测年数据参考的古地磁年龄本身存在问题,所以后续推测的年代数据自然经不起推敲【24】。韩非等人的测年数据部分与地层顺序不吻合,可能与采样剖面的地层堆积有一定相关性。

龙骨坡遗址的测年问题是多样的,复杂的,基于龙骨坡遗址自身复杂的堆积环境,其本身的断层错位及倾斜地层,有学者认为早期古地磁研究中得到的多个极性事件很可能只是同一极性事件的重复,所以其结果并不是完全可靠的。通过第三阶段的考古发掘,我们可以看出龙骨坡遗址是由多个地层剖面组成的,相关年代问题的解决需要具体研究不同发掘区的埋藏环境和堆积序列,不然容易造成早晚倒装的问题。这类早更新世遗址的发掘最好同时配备年代学、环境学、地质埋藏学等多学科人才队伍,联合攻关才能科学合理释疑。

四、石制品的发现及特征

龙骨坡遗址最初的争议的另一个问题就是人工制品,主要表现在两个方面:一是作为文化证据的石制品过少,且特征不显著,不足以令人信服;二是对用石灰岩制作的石制品的人工属性仍有一些学者持有疑义。造成这一争议的症结就是前两个阶段的发掘工作在获取出土遗物的手段方面还不够完善,对文化证据尤其是石制品的关注不够,失去了获得更多考古学材料,特别是石制品材料的某些机会【25】。当然,这些问题随着后来规范、科学的考古发掘将逐一解决。

龙骨坡遗址出土的部分石制品(引自GuangbiaoWei2014)

目前,龙骨坡遗址发现的石制品有1000余件,包括第一阶段发现的两件石制品,第二阶段发现的20多件石制品,第三阶段发现的854件石制品,以及第四次发掘出土的206件石制品。

首次发掘出土的两件石制品已经经过研究(1件凸刃砍砸器和1件砸击石锤),第二阶段出土的石制品也经过两次报道,做了综合分析,第三次中法联合考古发掘出土的854件石制品也经过详细梳理【26】与技术分析【27】。目前根据相关发表资料,龙骨坡的石器工业具有以下特性:

(1)就近取材,当地发育的石灰岩为古人类就近制备原材料提供了极大便捷,原料多以当地灰岩为主,以变质灰岩、矽化灰岩和泥质灰岩为特点。就近取材,因地制宜地制备原料体现了古人类的务实简便性、因地制宜性和与环境的和谐性。

(2)工具类型多样化,大小相称,轻重并举,既能单独使用,也可配合使用,又可以一器多用。为满足开发利用不同资源,打制手镐、薄刃斧、砍砸器、石刀和刮削器、凿刃器等各色器型。工具多以块状毛坯为主,简单修饰即加以利用,或者以接近器物形态的自然石块、石片为主,适度加工利用,体现了古人类的灵活机动性。

(3)加工技术以砸击法为主,工具多以锤击法交互修理为主,以单面或两面修理为辅。

这些特点显示生活在龙骨坡的古人类的适应生存策略的特征是因地制宜,充分利用大自然给予的先天资源,就地取材,不刻意寻求优质材料,对工具只进行简单粗加工,不追求形式规范和外在美观。同时,因材施教,机动灵活的开发、创新各类器物类型,以满足生产生活为主要出发点,简单、合理、高效的适应策略就是对这一石器工业的最好诠释。

综上所述,龙骨坡遗址的争议是复杂的、多方面的,想要全面认识龙骨坡遗址,需要厘清遗址发现的背景,发掘的经过,研究的现状。尽管龙骨坡遗址现在还存在一些争议,但是遗址出土的相关遗物、遗迹及早更新世早期哺乳动物化石为我们认识早更新世早期人类演化与扩散的环境背景、适应生存策略以及石器技术组织提供了难得的资料。过去较为粗放的发掘方式为相关科学问题的阐释确实埋下了隐患,但这也警醒我们当下及未来的考古工作一定要以具体学术目标为前提,制定缜密、科学、有效的发掘计划,尽可能多地收集和提取遗址、遗迹、遗物的相关数据,为后续工作的开展奠定扎实的基础。

参考文献:

[1] 徐自强.巫山人与龙骨坡文化[J].文献,1999(1):3-5.

[2] Éric Boëda ,Ya-Mei Hou. Introduction à l’étude du site de Longgupo[J]. L’anthropologie, 2011, 115(1): 8-22.

[3] Éric Boëda, et al. Données stratigraphiques, archéologiques et insertion chronologique de la séquence de Longgupo[J]. Lanthropologie, 2011, 115(1):40-77.

[4] 黄万波,方其仁等.巫山猿人遗址[M].北京:海洋出版社,1991.

[5] Huang W, et al. Early Homo and associated artefacts from Asia.[J]. Nature,1995,378(6554) :275-278.

[6] Wood B,Turner A. Palaeoanthropology. Out of Africa and into Asia.[J]. Nature,1995,378(6554) : 239-240.

[7] Schwartz J H,Tattersall I. Whose teeth?[J]. Nature,1996,381(6579) : 202.

[8] Roy Larick,Russell L. Ciochon. The African Emergence and Early Asian Dispersals of the Genus Homo[J]. American Scientist,1996,84(6) : 538-551.

[9] Huang, W. et al. Reply - Whose teeth. Nature .1996.381(6579): 202.

[10] Wolpoff M H., Human Evolution. New York:McGraw-Hill Inc., 1996.27-31.

[11] 武仙竹.论龙骨坡遗址[J].华夏考古,2018(03):38-44.

[12] 王谦.巫山龙骨坡人类门齿的归属问题[J].人类学学报,1996(04):320-323.

[13] 吴新智.巫山龙骨坡似人下颌属于猿类[J].人类学学报,2000(01):1-10.

[14] 刘东生等.龙骨坡遗址点评[J].重庆三峡学院学报,2008(04):20-25.

[15] Ciochon Russell L. The mystery ape of Pleistocene Asia.[J]. Nature,2009,459(7249):910-911.

[16] Dalton R . Early man becomes early ape. [J]. Nature, 2009, 459(7249):899-899.

[17] 刘椿等.四川巫山人类化石点在地磁年代表中位置的测定[J].岩石学报,1988(04):88.

[18] Huang W, et al. Early Homo and associated artefacts from Asia.[J]. Nature,1995,378(6554) :275-278.

[19] 黄万波,方其仁等.巫山猿人遗址[M].北京:海洋出版社,1991.

[20] 陈铁梅等.巫山县龙骨坡地层的电子自旋共振测年[J].人类学学报,2000(01):17-20.

[21] 韩非. 电子自旋共振(ESR)测年方法在我国早更新世考古遗址年代学研究中的应用探索[D].中国地震局地质研究所,2012.

[22] Fei Han, et al.The earliest evidence of hominid settlement in China: Combined electron spin resonance and uranium series (ESR/U-series) dating of mammalian fossil teeth from Longgupo cave[J]. Quaternary International,2015:75-83.

[23] Rixiang Zhu, et al. Magnetostratigraphic dating of early humans in China[J]. Earth Science Reviews,2003,61(3) : 341-359.

[24] 韩非. 电子自旋共振(ESR)测年方法在我国早更新世考古遗址年代学研究中的应用探索[D].中国地震局地质研究所,2012.

[25] 侯亚梅等.龙骨坡遗址第7水平层石制品新材料[J].第四纪研究,2006(04):555-561.

[26] Éric Boëda,Ya-Mei Hou. Analyse des artefacts lithiques du site de Longgupo[J]. Lanthropologie, 2010,115(1) :78-175.

[27] Éric Boëda , Ya-Mei Hou.. Étude du site de Longgupo–Synthèse[J]. Lanthropologie, 2011, 115(1):176-196.

文本原载于2021年12月出版的《巴渝文化》第5辑

文稿:高磊

重庆考古

重庆考古