中国古代处理中央与边疆地区少数民族聚居人群的关系时,大多实行羁縻治理策略。即在少数民族地区设立特殊的行政单位,保持或基本保持少数民族原有的社会组织形式和管理机构,承认其酋长、首领在本民族和本地区中的政治统治地位,任用少数民族地方首领为地方官吏,除在政治上隶属于中央王朝、经济上有朝贡的义务外,其余事务由少数民族首领自己管理。羁縻之治萌芽于战国晚期,形成于秦汉,完善于唐宋羁縻州制度,鼎盛于元明清土司制度,终于清代的改土归流。

秦灭巴蜀后,在原巴、蜀地区首推“以夷治夷”之策,以达到“因俗而治”的目的。但只有在原巴地的自治策略推行较为成功,所积累的成功经验,为统一后的秦汉帝国推行羁縻之治打下了基础。

一、因俗而治:秦在巴地羁縻的背景和具体内涵

巴文化分布地区除嘉陵江中下游“土地山原多平”外,其余地区“滨江山险”,以山地为主,间隔小块盆地、平地,缺少连续农业带和聚居带,不利于产生大型聚落,故不同的族群呈小聚居、大分散状态,相互联系交流相对较少,故其大姓、邑落、族群较多。《华阳国志》谓巴国属民有“濮、賨、苴、共、奴、獽、夷、蜒之蛮”【1】。这些族群内部,由于各自离居,往往缺少强力统治者,部落间互不统率。具体有以下两种情况:

一种是分布广泛,以小聚居的形式散居各地的人群。此类人群以百濮最为典型。百濮是上古时期广泛分布于从江汉平原到四川盆地的一个人群。周以来,楚从蚡冒“始启濮”到武王完成“开濮地而有之”【2】,庸、夔等国民众亦以濮民为主。巴国濮人甚众,左思《蜀都赋》李善注引扬雄《蜀都赋》说“东有巴賨,绵亘百濮”【3】。他们“无君长㧾统,各以邑落自聚”【4】,其社会具有散居的特征。

另一种是有一定分布地域,呈大聚居、小群落特点的人群。巴地这类人群较多,但又以嘉陵江流域的板楯蛮和江州以东长江流域的廪君蛮为主。虽然这类人群有相对固定的范围,但各部落有自己的统领,板楯蛮有渠帅“罗、朴、督、鄂、度、夕、龚七姓”【5】,廪君蛮的君长则号为廪君。直到汉代,原巴蜀一些地方仍然存在众多“白虎夷王”、“夷王”、“邑君”、“邑长”等,就是各地部落种姓的头人。重庆梁平县汉《浮兰碑》曾“刻汉时官属及白虎夷王及时民等姓名”【6】。汉《繁长张禅等题名》录有“王”、“君”、“长”首领名姓十六人,其中的“白虎夷王谢节”、“白虎夷王资伟”,当为从巴地迁往蜀道的“夷王”【7】。东汉末至三国时期,“巴夷王杜濩、朴胡、袁约”还被魏武王封为三巴太守【8】,《三国志·魏武帝纪》更明确朴胡为巴“七姓夷王”,杜濩为“賨邑侯”【9】,应为战国至汉初板楯蛮后裔中部分部族的首领。汉《巴郡大守张纳碑》提到东汉末巴郡仍有“朐忍蛮夷”【10】,是为部分少数民族仍存在的明证。国家博物馆藏清代奉节县甲高双河口(与云阳县交界)出土“汉归义賨邑候”羊钮金印(图一),是汉代“賨邑侯”存在的重要物证。这些各领不同的人群首领,说明地方族群社会势力仍较强大。故蒙文通先生认为,古代巴蜀地区“有百多个小诸侯”,“古时的巴蜀,应该只是一种联盟,巴蜀不过是两个霸君,是这些诸侯中的雄长。”【11】

图一 汉归义賨邑侯金印

秦在统一中国的过程中,对西周以来的政治制度进行了重大改革,摒弃了“封建亲戚,以藩屏周”的分封制【12】,全面实行“郡县制”,即将原来的分权贵族制改为君主专制,原来的“世侯世卿”被中央政府任命的“流官”所代替,行政层面由贵族政治转为官僚政治,故《史记·李斯列传》说“秦无尺土之封,不立子弟为王、功臣为诸侯。”【13】

秦举巴蜀是统一中国进程中最早的,实际上在分封与郡县之间有一个长期的探索过程。秦灭巴后,巴地的邑落社会依然存在,如何管理巴蜀地区的“蛮夷”及其众多“夷王”、“邑君”,避免激化矛盾,以免引起大的反抗,成为秦国治理原巴国的头等大事。

在巴地,秦国创新治理之策,根据因俗而治的原则,创造性采用羁縻之策,实行“郡县”与“分封”的双轨治理办法,取得了十分良好的效果。所谓“郡县”,即以原巴、蜀两国范围分立巴郡、蜀郡,下设若干县级行政建制,以流官管理地方军事、贡赋、盐铁及农业特产等。所谓分封,即承认原贵族的地方领地权、社会治理权、宗族领导权、宗教控制权。郡县与分封两者相结合,形成中央与地方既统一领导、又有效分权,同时给予地方特殊优惠财税、赋予地方有限自治的羁縻之治。

秦对巴地两大主要族群实行羁縻的过程和具体情况如下。

对于江州以下的廪君部族,《后汉书》在叙及其缘起后说:

“及秦惠王并巴中,以巴氏为蛮夷君长,世尚秦女,其民爵比不更,有罪得以复除。其君长岁出赋二千一十六钱,三岁一出义赋千八百钱。其民户出幏布八丈二尺,鸡羽三十鍭。”【14】

这里有几个名词需要解释。一是“不更”。不更为秦爵名,秦、汉二十等爵制之第四级。《左传·成公十三年》:“秦师败绩,(晋)获秦成差及不更女父 。” 杜预注:“不更,秦爵。”【15】《商君书·境内》:“公爵,自二级以上至不更,命曰卒。”【16】《汉书·百官公卿表上》:“爵:一级曰公士,二上造,三簪裊,四不更……。”颜师古注:“言不豫更卒之事也。”【17】“其民爵比不更”,即参照四级等爵享受不服更卒的待遇。二是“幏布”。《后汉书》李贤注引《说文》:“幏,南郡蛮夷賨布也。”左思《魏都赋》“賨幏积墆”,李善注引《风俗通》:“槃瓠之后,输布一匹二丈,是为賨布。廪君之巴氏出幏布八丈。”【18】三是“鸡羽”和“鍭”。鸡羽即野鸡羽毛,古人用以平衡箭矢尾部之用;鍭,郑玄认为“鍭犹候也,待物而射之也”。

从上述文献看,秦羁縻巴主要是从政治上仍然承认当地统治者的“君长”地位,以世代和亲通婚的形式来维系双方上层间“一家亲”的文化联系。在社会义务上,赐予廪君蛮百姓享受“不更”四等爵位待遇,免除轮服更卒的兵役。在违法犯罪上,对犯罪者给与免受秦律处罚的特权(可能按当地原有制度或部落的习惯法处理)。在税赋贡纳方面,对君长确定了较轻的税赋(具有地方递解中央税赋的性质),普通百姓只须缴纳一定的幏布、鸡羽这类地方特产就能完成任务。

秦统一六国前后,实行重徭厚赋制度,“收泰半之赋,发闾左之戍”【19】,高峰时,人们收入的近三分之二要交税,全国劳役、兵役征调人数约为适龄平民的一半。应当说,秦对廪君蛮的怀柔政策是比较优厚的。但是也要看到,羁縻之治下的廪君蛮民众实际上仍要负担对地方夷王、君长的赋税和兵役。如公元前308年,“司马错率巴、蜀众十万,大船舶万艘,米六百万斛,浮江伐楚,取商于之地为黔中郡。”【20】如果按照羁縻制的规定,巴蜀民没有服兵役的义务,司马错何以能率巴蜀众十万呢?这十万人应该包括士兵和从事后勤服务的人员,推测不是秦政府直接征派的,而是通过巴蜀的“君长”派来的。这种部族首领仍拥有地方武装,民众仍有向首领缴税、服劳役的义务也是后来历代羁縻制下的定制和常态。

从秦举巴蜀之年到公元前276年,秦国至少四次领巴蜀众伐楚,巴蜀民众除了要打仗之外,还要承担军粮、舟船的义务,实际上巴蜀民众的负担仍然较沉重。故到秦昭襄王时(公元前306年~前251年在位),巴地一些民众在原巴国贵族的带领下,进行了一次巨大的军事反抗行动。《后汉书·南蛮西南夷列传》记载:

“秦昭襄王时有一白虎,常从群虎数游秦、蜀、巴、汉之境,伤害千余人。昭王乃重募国中有能杀虎者,赏邑万家,金百镒。时有巴郡阆中夷人,能作白竹之弩,乃登楼射杀白虎。昭王嘉之,以其夷人,不欲加封,乃刻石盟要,复夷人顷田不租,十妻不算,伤人者论,杀人得以倓钱赎死。盟曰:‘秦犯夷,输黄龙一双;夷犯秦,输清酒一钟。’夷人安之。”【21】

《华阳国志·巴志》也有类似的记载【22】。从情理上讲,自然界的成年虎喜独居,其活动范围也达不到秦、蜀、巴、汉这么广的范围,能伤害千余人也非老虎所能,政府也没必要以“邑万家,金百镒”这种高官、侯王才能得到的赏赐来募人杀虎。从白虎的隐喻上讲,《后汉书》有“廪君死,魂魄世为白虎。巴氏以虎饮人血,故以人祠焉”的记载【23】,白虎在大多数情况下是巴人廪君蛮首领或“白虎复夷”等崇虎部族的代称。因此,这里的白虎当为领兵而起反叛的原巴国贵族,并攻占了多地,致秦廷震动,所以才重赏与廪君蛮非一族的板楯蛮进行镇压,意图分化瓦解原巴国内部人群。

借这次镇压,秦王朝以公开的盟约形式确定了与板楯蛮结盟法律关系,给予较廪君蛮更加丰厚的优待:每户免除顷田以内的田税和十口女眷内的人头税【24】,约定了板楯蛮伤人、杀人犯罪的处罚和钱、货赎罪方式,确定了秦中央政权与地方政治实体间互不相范、互不干涉各自权限内事务的政策,深化了羁縻自治的内容,完善了法律保障。通过以上措施,一方面使“夷人安之”,稳定了巴地的形势;另一方面,为秦统一六国创造了安宁祥和的后方环境。

许多研究者曾认为,“以巴氏为蛮夷君长”是指巴氏作为原巴国的全体“君长”,笔者并不认同这种看法。从《后汉书·南蛮西南夷列传》的叙事结构看,巴郡南郡蛮(廪君蛮)、板楯蛮两者在该书中均属南蛮,是并列关系,且秦对两者之间的治理策略存在一些差异:一个强调“有罪得以复除”,一个强调“伤人者论,杀人得以倓钱赎死”;一个强调“君长岁出赋……三岁一出义赋……,其民户出幏布……鸡羽……”,一个强调“顷田不租,十妻不算”。试想,如果在同一个君长之下,应该不会出现这些明显的差别对待。此外,笔者注意到原巴王仍被执归于秦国,新设巴国“君长”还不如利用原巴王。因此,我们可以推断,“以巴氏为蛮夷君长”是指利用原廪君蛮中的部族领袖巴氏为整个部族的“君长”。考虑到秦在原巴国设巴郡,推断这两大部族集团在名义上又统归郡守管辖是可以成立的。

从考古发现上看,涪陵小田溪墓群、渠县城坝遗址可能是上述两大巴文化部族集团在战国晚期至秦时的政治中心。小田溪墓群1972年【25】、1980年【26】、1983年、1993年【27】、2002年【28】、2005-2007【29】年共6次发掘,清理战国至汉代墓葬25座,出土铜礼器、乐器、生活用器、车马器、兵器、杂件等,共约400余件(不含1983年涪陵博物馆清理M8出土铜器,下同),其中,礼器有壶(锺)、鼎、尊缶、浴缶、鸟形尊、盒、俎、豆、鉴等,乐器有编钟(甬钟)、錞于、钲、铃等,生活用器有釜、鍪、釜甑、盘、勺等,生产工具有削、锯、斤、斧等,兵器有戈、矛、剑、钺、戟、盔(胄顶)、镞、弩机等,另有车马器、服饰用器等,此外还出土有较多玉器。这些器物中,14件套铜编钟(M1,图二)、铜甬钟(M1、M2、M12)、铜錞于(M2、M12,图三)、铜钲(M1、M2、M12)、铜尊缶(M1)、铜浴缶(M1)、错银铜壶(M3、M12)、铜鸟形尊(M10)、玉具剑(M12)和铜俎、豆、夹组合(M1、M12)等都是体现墓主高等级身份的,玉具剑和M22出土玉器等与下文的“蜀守斯离”墓出土物相近,表明其等级大致相当,推测可能属于秦举巴蜀后以“以巴氏为蛮夷君长”的廪君蛮君长和贵族的墓葬,也是《华阳国志》所谓“其先王陵墓多在枳”的重要旁证【30】。渠县城坝遗址在 2019 年进行的第 6 次考古发掘中,首次揭露东周墓葬 4 座,这批墓葬均为狭长方形土坑墓,大型墓葬的葬具为船棺,墓主人均为屈肢葬或二次葬。其中M45规模较大,在墓室底部的一侧设置有器物坑,内放置11件青铜器。M45出土器物较多,主要包括铜器、陶器、玉器等 70 余件(套)。其中铜器主要包括浴缶、钫、錞于、甬钟、钲、鈲、匜、剑、鍪、釜、釜甑、印章、龟等;陶器主要为罐和豆;玉器主要是龙纹玉佩、玛瑙环、蜻蜓眼琉璃珠、料珠等装饰品【31】。城坝遗址以前就曾采集到錞于和钲,2019年又出土铜錞于、钲、甬钟这类代表巴文化墓葬等级和特点的遗物(图四),时代大约在战国中晚期至西汉初,考虑到该遗址曾为西汉的賨城【32】,因此可以推测,城坝遗址很可能是板楯蛮某些渠帅的中心城邑。上述考古发现,从一个侧面证明了战国晚期至秦代,原巴国统辖地仍然存在两支较大的、保有传统文化因素的、等级极高的部族“君长”(“邑君”、“邑长”),是秦对原巴国实行羁縻的有力见证。

图二 涪陵小田溪墓群出土铜编钟

图三 涪陵小田溪墓群虎钮錞于( M12:36)

图四 渠县城坝遗址出土铜钲、錞于、甬钟(均M45)

从以上情况看,秦对原巴国不但以夷制夷,而且对其不同部族亦精准施策。总体原则是不改变原部族统治者地位,不直接改造当地社会,以特殊政策笼络和怀柔当地人民,实行轻徭薄赋,保持地方法和习惯法的指导地位,同时又以郡县行政体制进行控制系联,建立秦夷间行政上隶属管辖、军事上互不相犯的央地关系。这些政策基本上囊括了后世羁縻制度的主要方面,是在秦中央政权因地制宜,因俗而治的整体制度设计下,在原巴地各族群的配合支持下,上下勠力共同推进的制度创新,奠定了中国边疆民族治理延续近两千年的政策基调,是巴文化、秦文化对中华文明的重大贡献。

二、治理有效与失效:秦国羁縻巴、蜀的比较

秦国的羁縻之策之所以能在具有尚武精神的巴地治理有效,离不开郡县制与羁縻制的良好配套推进,离不开吸取蜀地羁縻的治理失效经验。

秦灭巴后,取消了巴王、巴候一级的政体,代之以巴郡,下设六县。郡县制是以地缘为基础的行政管理体制,而分封制是以人群集团为中心的管理体制,两者本来有一定冲突,但由于巴郡及其辖县境域广大,巴地大姓、豪强和夷王繁多,管辖地域大多不跨县域,其政治利益几乎不受影响,展现出巴地郡县制对羁縻制的强大包容性。同时,由于不征租赋或轻租赋,不敛兵役劳役,土官与流官职责较为明确,流官的主要作用恐怕还是监督巴地自治,服务秦军出巴伐楚的后勤保障。这样,秦既把巴地各部族纳入到统一的郡县体制之内,又稳定了巴地的社会秩序,因而收到了良好成效。

秦灭蜀后,最初也曾采取了与巴地相似的治理策略。《华阳国志·蜀志》记:

“周赧王元年(前314年),秦惠王封子通国为蜀侯,以陈壮为相。置巴郡。以张若为蜀国守。戎伯尚强,乃移秦民万家实之。三年(前312年),分巴、蜀置汉中郡。六年(前308年),陈壮反,杀蜀侯通国。秦遣庶长甘茂、张仪、司马错复伐蜀,诛陈壮。七年(前307年),封子恽为蜀侯。……赧王十四年(前300年),蜀侯恽祭山川,献馈于秦昭襄王。恽后母害其宠,加毒以进王。王将尝之,后母曰:“馈从二千里来,当试之。”王与近臣,近臣即毙。王大怒,遣司马错赐恽剑,使自裁。恽惧,夫妇自杀。秦诛其臣郎中令婴等二十七人。蜀人葬恽郭外。十五年(前299年),王封其子绾为蜀侯。十七年(前297年),闻恽无罪冤死,使使迎丧入葬之郭内。……三十年(前284年),疑蜀侯绾反,王复诛之,但置蜀守。张若因取笮及楚江南地也。”【33】

《史记》对这段历史有零星记载,但相互抵牾较多【34】。如《秦本纪》记秦惠王后元十四年(前311年),“丹、犁臣,蜀相壮杀蜀候来降……(次年)诛蜀相壮……伐义渠、丹、犁。”另一处又说陈壮杀通国为周赧王四年(前306年),诛陈壮在周赧王五年(前305年)。又如通国,《秦本纪》作“通”,《六国表》却作“鲧通”。从《华阳国志》的字面意思看,这些蜀候似为秦公子。但《史记》记周赧王元年,秦惠文王“贬蜀王更号曰侯,而使陈壮相蜀”【35】,似以蜀王子为蜀候。任乃强指出“蜀相壮杀蜀候来降”,蜀候若为秦公子当难圆其说的疑点【36】。蒙文通分析了相关事件和各人物关系,指出了其中的若干矛盾,并根据秦汉的制度和闽粤的事例,认为蜀候只能是蜀的子孙而非秦人【37】,其说可从。

秦国在灭蜀后三封三杀蜀候,其间二次定蜀,最后废蜀候,“但置蜀守”,显然其治蜀初期试图采取羁縻之策并不成功。笔者认为,主要原因有以下几点:

第一,虽然以蜀太子为原蜀国最高统治者,保留了原有官僚体系,也保留了蜀相,但相位和其他重要职位却为秦人把持,兼之又另置“蜀国守”,这种错综复杂的管治模式,背离了以夷制夷的初衷,故其治理是失效的。

第二,原统治者形式上虽然为蜀地最高首领,但降王为候,同时保留的大量贵族的政治主体性没有获得提升,必然招致土著贵族对流官的不满,易在秦、蜀之间产生信任危机,以致产生蜀相杀蜀候这样的忤逆之事,土、流之间难以形成“共谋”关系。反观巴国,巴王被执归秦地,原巴国最上层统治集团很可能不再集体保留,而代之以巴郡,其下提拔原廪君巴氏治理五姓巴人,对“天性劲勇”、“不欲加封”的板楯蛮签平等相待的盟约,各部族自治体与巴郡之间是垂直关系,但互相之间的权利边界又极为清晰,这就极大地激发了基层部族对秦的信任。

第三,秦未对蜀采取笼络之策,未见有免除兵役、租赋和免除罪罚等怀柔政策,相反却在赋、役上多有索取。这可以从秦灭蜀之前,司马错谏言“其国富饶,得其布帛金银,足给军用”,“得其地足以广国,取其财足以富民缮(同‘膳’)兵”【38】可以看出其伐蜀的本来目的。秦灭巴蜀后,“司马错率巴、蜀众十万,大舶船万艘,米六百万斛,浮江伐楚,取商于之地为黔中郡。”【39】其中,“米六百万斛”应主要出自粮仓蜀中。汉高祖时,“自汉中出三秦伐楚,萧何发蜀、汉米万船而给助军粮”【40】,亦见蜀对秦、汉征伐的后勤保障之重要。故秦并不愿意真正推行羁縻。度过入蜀初期的艰难后,秦“但置蜀守”,去除了怀柔的伪装。

第四,秦移民入蜀者多,在蜀推行《为田律》【41】,“初为田”、“开阡陌”【42】,“使黔首自实田”的推行似乎较在巴地更急、更彻底,社会改造较为深入,青川发现的“成亭”漆器、咸阳出土的“十九年蜀守斯离造”铜鉴【43】和小田溪“廿六年蜀守武造”铜戈【44】等,显示蜀的官营手工业生产和民间商业极为繁盛,社会日益向开放型、地缘型转变,羁縻存在的土壤破坏较厉害,中央直接治理较羁縻自治可能更为有效。

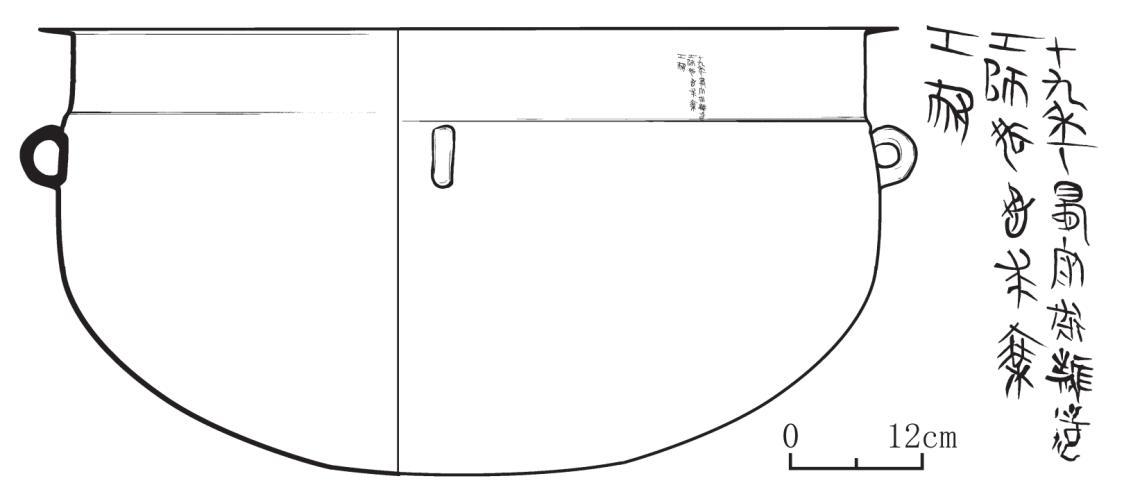

第五,侯国与郡县制的不同步、不配套削弱了蜀地羁縻制的治理成效。笔者注意到,秦“贬蜀王更号曰候”的时候,同时设置了巴郡,但并没有设置蜀郡,只是设置了“蜀国守”,这就使羁縻制失去了郡县的牵制,以致历代蜀候仍存复国幻想,百姓仍对蜀候而不是秦王心存认同。从蜀候绾“闻恽无罪冤死,使使迎丧入葬之郭内。丧车入城北门,忽陷入地中。蜀人因名北门曰咸阳门。为蜀候恽立祠”的记载看,蜀候绾无视秦廷权威,胆敢迎蜀候恽(《史记》做“煇”)入葬郭内,且蜀人将丧车所陷的北门改名为咸阳门,公然影射恽为秦廷所害,并立祠祭祀之,体现了蜀民对蜀王侯的情感认同和对秦的拒斥心理。此外,关于“蜀国守”和“蜀守”的问题,据“(秦昭襄王)十九年(前288年)蜀守斯离”铜鉴(图五)和《史记》“(秦昭襄王)二十三年(前284年),尉斯离与三晋、燕伐齐,破之济西”【45】的记载,斯离先任蜀国守,后任都尉(郡尉)的变化可知,斯离时已设置蜀郡(郡一般设郡守、郡尉),因此推测大约在蜀侯煇死后(昭襄王六年)才开始设蜀郡(图六)。蜀郡设立后,秦就不太需要蜀候国了。若干年后,秦干脆以疑罪之名,直接诛杀蜀侯绾,不再保留蜀候及其官僚系统,“但置蜀守”了。

图五 “十九年蜀守斯离造”铜鉴及铭文

图六 秦至西汉初的巴蜀郡县图

羁縻之治的关键在将治理对象“打包”。包内实行地方自治、以夷制夷;包外在于权责明确,以怀柔、笼络为要。中央政府管“包”、管整体,自治政治体承认和尊重中央权威和主权,履行必要的义务。秦对蜀的羁縻,流官对地方干预太多,基于自身利益索取太多,加之担心“戎伯尚强”,大量进行移民,是为“三封三杀”、羁縻失效的根本原因。亦因此部分学者并不认为秦在蜀地推行了羁縻制度。

三、羁縻之治的确立和发展

秦在巴地推行羁縻之治前,已经做过一些探索。其积累的经验主要来自于与义渠戎国的关系。义渠戎国本为秦西北的大国,两国间长期征战。公元前352年,秦国派兵攻打义渠,并平定义渠内乱,义渠便臣服于秦。此后双方时战时和。到秦惠文王十一年(前327年),“县义渠……义渠君为臣”,【46】义渠正式成为秦国属地。这种置县未废其君的做法,堪称羁縻制的先声。由于当时秦尚未发展出一套完整的羁縻制度,义渠与秦的关系出现反复,后来秦多次伐义渠,最后以宣太后与义渠戎王淫乱,“诈而杀义渠戎王于甘泉”【47】而最终灭之。

秦灭六国建立统一的帝国后,将在原巴地的羁縻实践进一步总结上升为国家治理的系列政策。主要内容有:一是中央设立“典客”、“典属国”专门处理边地部族事务的机构和官员【48】。二是在三边民族聚居地区设“道”,《后汉书·百官志》“凡县主蛮夷曰道。公主所食汤沐曰邑,县万户以上曰令。侯国为相,皆秦制也。”【49】三是通过地方君长对少数民族进行间接统治,云梦秦简中,有“臣邦君长”、“臣邦君公”等自治首脑;秦国统一闽粤后,“闽粤王无诸及粤东海王摇,其先皆粤王句践之后也,……秦并天下,废为君长,以其地为闽中郡。”【50】这与巴地的治理相似。四是减轻租赋,区别刑罚,如云梦秦简《法律答问》“真臣邦君公有罪,致耐罪以上,令赎。”“臣邦真戎君长,爵当上造以上,有罪当赎者,其为群盗,令赎鬼薪鋈足。……”五是通过秦与地方君长联姻巩固央、地关系,云梦秦简有“臣邦父、秦母谓殹(也)。”【51】应当说,上述政策在秦统一六国前的巴地大多已经实施,只是进一步深化和规范,并形成国家制度,羁縻制度因此得以正式确立。

秦在巴地开创的羁縻之治生命力强大,影响深远。后世中央政府在治理少数民族上,多沿用此策。

汉朝建立后,沿用并发展了秦的羁縻制度。汉帝国在巴、蜀、汉中“以帝业所兴,不封藩王”【52】,但在局部,仍然行羁縻之实。如对廪君蛮,“汉兴,南郡太守靳强请一依秦时故事。”【53】即仍沿行羁縻。对板楯蛮,因从高祖定秦有功,“秦地既定,乃遣还巴中,复其渠帅罗、朴、督、鄂、度、夕、龚七姓,不输租赋,余户乃岁入賨钱,口四十。”【54】不但恢复大姓渠帅统领地位,还免其租赋,一般家户也只缴人头税而不交田赋。而对黔中郡的武陵蛮,“岁令大人输布一匹,小口二丈,是谓賨布。”【55】其分类纳赋的做法与战国秦时的廪君蛮“君长”、“民户”相近。重庆云阳县旧县坪遗址出土有“蛮夷邑长”铜印(图七,1)、“巴郡朐忍令景云”石碑以及底有“朐”的陶钵和“□君”的封泥【56】,相隔不远的李家坝遗址亦出土“朐忍丞印”封泥(图七,2)【57】,一个遗址内同出邑长印和县令碑,加之不远处又出土县丞封泥,正是汉代仍实行郡县和羁縻制相结合的反映。

图七 云阳县出土“蛮夷邑长”印和“朐忍丞印”封泥

1.“蛮夷邑长”铜印(旧县坪遗址) 2.“朐忍丞印”封泥(李家坝遗址)

至唐代,中央政府在历代羁縻政策基础上确立了“怀柔远人,义在羁縻”的民族治理策略,使“遐荒绝域、刑政殊于函夏”的羁縻府州制度得以推行【58】。“其大者为都督府,以其首领为都督、刺史,皆得世袭。”【59】在巴蜀地区,“巴、蜀酋长子弟,量才授任,置之左右。外示引擢,实以为质。”【60】从而对酋长形成羁縻。宋代摄唐制并使羁縻政策更加完善,“大者为州,小者为县,又小者为峒。”【61】在由巴文化人群后裔为主组成的少数民族地区,先后设置了80余处羁縻州县,“树其酋长,使自镇抚”【62】,且订立盟誓,刻于铜柱(如溪州铜柱)或石柱上【63】。羁縻政策成为宋王朝统治西南少数民族地区的一项极为重要的政策。元朝时,羁縻州逐渐演化为土司制度。明清时期,今土家族地区设有宣慰司、宣抚司、安抚司、长官司等各级土司,土司的统治往往延续数百年,跨多个朝代而不换,土司制度臻于完善。

巴地早期羁縻制度是古代秦国与巴文化人群共同智慧、相互合作的产物。在秦国统一华夏建立帝国的过程中,秦一方面加强了中央集权,强化了国家治理能力;另一方面,又因时因地因俗而变,以“一统多元”的包容思维,创新“一国两制”,使羁縻制与郡县制有机融合,将国家统一治理措施与发挥地方主体性相结合,逐步改造当地经济社会,促进了大部分巴地的华夏化,实现了平稳有序发展,为后世提供了丰富的治理经验。

参考资料

【1】 (晋)常璩:《华阳国志》,济南:齐鲁书社,1998年,第3页。

【2】(汉)司马迁撰,(南朝)裴駰集解,(唐)司马贞索引,(唐)张守节正义:《史记·楚世家》,北京:中华书局,1999年,第1391页。

【3】 (梁)萧统编,(唐)李善注,(清)高步瀛疏:《文选李注义疏》,北京:中华书局,1985年,第924页。

【4】 《左传》文公十六年(公元前611年):“百濮离居,将各走其邑。谁暇谋人?”《正义》:“(百濮)是无君长统之。”《释例》:“建宁郡南有濮夷。濮夷无君长㧾统,各以邑落自聚,故称百濮也。”《左传》这段话及《正义》的解释,点明了社会特征。(春秋)左丘明著,(晋)杜预注,(唐)孔颖达正义:《春秋左传正义》,北京:北京大学出版社,2000年,第649、650页。

【5】(晋)常璩:《华阳国志》,济南:齐鲁书社,1998年,第2页。

【6】《文渊阁四库全书》第591册,台北:商务印书馆股份有限公司,1986年,第290页。

【7】(宋)洪适撰:《隶释隶续》,北京:中华书局,1985年,第429~430页。。

【8】《汉中志》:建安五年,张鲁“率巴夷杜濩、朴胡、袁约等叛。”建安二十年,张鲁投魏,“魏武以巴夷王杜濩、朴胡、袁约为三巴太守。”参见(晋)常璩:《华阳国志》,济南:齐鲁书社,1998年,第18页。

【9】(晋)陈寿撰,(宋)裴松之注:《三国志》,北京:中华书局,1959年,第46页。

【10】(宋)洪适撰:《隶释隶续》,北京:中华书局,1985年,第61、62页。

【11】蒙文通:《巴蜀史的问题》,《四川大学学报》1959年第5期,第10、12页。

【12】(春秋)左丘明著,(晋)杜预注,(唐)孔颖达正义:《春秋左传正义》“僖公二十四年”,北京:北京大学出版社,2000年,第480页。

【13】(汉)司马迁撰,(南朝)裴駰集解,(唐)司马贞索引,(唐)张守节正义:《史记·李斯列传》,北京:中华书局,1999年,第1982页。

【14】(宋)范晔撰,(唐)李贤等注:《后汉书》,北京:中华书局,1999年,第1919页。

【15】(春秋)左丘明著,(晋)杜预注,(唐)孔颖达正义:《春秋左传正义》“成公十三年”,北京:北京大学出版社,2000年,第874页。

【16】石磊译注:《商君书》,北京:中华书局,2009年,第161页。

【17】(汉)班固撰,(唐)颜师古注:《汉书》,北京:中华书局,1999年,第622页。

【18】高步瀛注,曹道衡、沈玉成点校:《文选李注义疏》,北京:中华书局,1985年,第1376、1377页。

【19】(汉)班固撰,(唐)颜师古注:《汉书》,北京:中华书局,1999年,第949页。

【20】(晋)常璩:《华阳国志》,济南:齐鲁书社,1998年,第29页。

【21】(宋)范晔撰,(唐)李贤等注:《后汉书》,北京:中华书局,1999年,第1920页。

【22】《巴志》:“秦昭襄王时,白虎为害,自秦、蜀、巴、汉患之。秦王乃重募国中‘有能杀虎者,邑万家,金帛称之。’于是夷朐忍廖仲药、何射虎、秦精等乃作白竹弩于高楼上,射虎,中头三节。白虎常从群虎,瞋恚,尽搏杀群虎,大呴而死。秦王嘉之曰:‘虎历四郡,害千二百人。一朝患除,功莫大焉。’欲如要(约),王嫌其夷人;乃刻石为盟要:復夷人顷田不租、十妻不算;伤人者,论;杀人雇死,倓钱。盟曰:‘秦犯夷,输黄龙一双;夷犯秦,输清酒一锺。’夷人安之。汉兴,亦从高祖定秦有功。高祖因復之,专以射白虎为事,户岁出賨钱,口四十。故世号‘白虎復夷’,一曰‘板楯蛮’,今所谓‘弜头虎子’者也。”参见(晋)常璩:《华阳国志》,济南:齐鲁书社,1998年,第3、4页。

【23】(宋)范晔撰,(唐)李贤等注:《后汉书》,北京:中华书局,1965年,第1919、1920页。

【24】所谓“顷田不租”,是指在秦的“一夫百亩(一顷)”爰田制下本应按户征税,现予不征;所谓“十妻不算”,是指本应按户按口征收人头税(算赋),现予不征。

【25】四川省博物馆、重庆市博物馆、涪陵县文化馆:《四川涪陵地区小田溪战国土坑墓清理简报》,《文物》1974年第5期。

【26】四川省文物管理委员会、涪陵地区文化局:《四川涪陵小田溪4座战国墓》,《考古》1985年第1期。

【27】四川省文物考古研究所、涪陵地区博物馆、涪陵市文物管理所:《涪陵市小田溪9号墓发掘简报》,四川省文物考古研究所编《四川考古报告集》,北京:文物出版社,1986年,第186~196页。

【28】a.重庆市文物考古所等:《涪陵小田溪墓群发掘简报》,《重庆库区考古报告集》(2002卷·中),北京:科学出版社,2010年,第1339-1375页。b.重庆市文化遗产研究院、重庆市涪陵区博物馆、重庆市文物局:《重庆涪陵小田溪墓群M12发掘简报》,《文物》2016年第9期,第4-27页。

【29】2007年发掘的是小田溪附近的陈家嘴遗址,发现了46座战国晚期至秦代的小型竖穴土坑墓,主要出土巴文化遗物,也有靴式钺等越文化因素。陈家嘴遗址的墓葬可能是小田溪贵族墓地守陵人墓地。参见重庆市文物考古所、重庆文化遗产保护中心著:《重庆文物考古十年》,重庆:重庆出版集团·重庆出版社,2010年,第64-67页。

【30】若小田溪的发现就是常璩所谓的巴先王陵墓,而且这种可能性极高,可以推断常璩是把“巴先王陵墓”和秦“以巴氏为蛮夷君长”陵墓搞错了。参见(晋)常璩:《华阳国志》,济南:齐鲁书社,1998年,第9页。

【31】 陈卫东:《四川渠县城坝遗址2019年度考古发掘》,《大众考古》,2020年第2期。

【32】四川省文物考古研究院、渠县历史博物馆:《四川渠县城坝遗址》,《考古》2019年第7期。

【33】(晋)常璩:《华阳国志》,济南:齐鲁书社,1998年,第29、30页。

【34】(汉)司马迁撰,(南朝)裴駰集解,(唐)司马贞索引,(唐)张守节正义:《史记》,北京:中华书局,1999年,第149、150、1800页。

【35】(汉)司马迁撰,(南朝)裴駰集解,(唐)司马贞索引,(唐)张守节正义:《史记》,北京:中华书局,1999年,第1800页。

【36】(晋)常璩撰,任乃强校注:《华阳国志校补图注》,上海:上海古籍出版社,1987年,第128页。

【37】蒙文通:《巴蜀古史论述》,成都:四川人民出版社,1981年,第56—64页。

【38】(汉)司马迁撰,(南朝)裴駰集解,(唐)司马贞索引,(唐)张守节正义:《史记》,北京:中华书局,1999年,第1800页

【39】 (晋)常璩:《华阳国志》,济南:齐鲁书社,1998年,第29页。

【40】(晋)常璩:《华阳国志》,济南:齐鲁书社,1998年,第31页。

【41】 四川省博物馆、青川县文化馆:《青川县出土秦更修田律木牍——四川青川县战国墓发掘简报》,《文物》1982年第1期。

【42】《秦本纪》记孝公“为田开阡陌。”《秦始皇本纪》记:“昭王四年初为田,开阡陌。”参见(汉)司马迁撰,(南朝)裴駰集解,(唐)司马贞索引,(唐)张守节正义:《史记》,北京:中华书局,1999年,第146、159页。

【43】 a.陕西省文物考古研究院:《陕西西咸新区坡刘村秦墓发掘简报》,《考古与文物》2020年第4期。b.许卫红、张扬力铮:《“十九年蜀守斯离”考》,《考古与文物》2020年第4期。

【44】四川省博物馆、重庆市博物馆、涪陵县文化馆:《四川涪陵地区小田溪战国土坑墓清理简报》,《文物》1974年第5期。

【45】 (汉)司马迁撰,(南朝)裴駰集解,(唐)司马贞索引,(唐)张守节正义:《史记》,北京:中华书局,1999年,第152页。

【46】 (汉)司马迁撰,(南朝)裴駰集解,(唐)司马贞索引,(唐)张守节正义:《史记》,北京:中华书局,1999年,第147页。

【47】(汉)司马迁撰,(南朝)裴駰集解,(唐)司马贞索引,(唐)张守节正义:《史记》,北京:中华书局,1999年,第2209页。

【48】 《汉书》卷十九《百官公卿表》:“典客,秦官,掌诸归义蛮夷”,“典属国,秦官,掌蛮夷降者。”参见(汉)班固撰,(唐)颜师古注:《汉书》,北京:中华书局,1999年,第730、735页。

【49】 (宋)范晔撰,(唐)李贤等注:《后汉书》,北京:中华书局,1999年,第3623页。

【50】(汉)班固撰,(唐)颜师古注:《汉书》,北京:中华书局,1999年,第2847页。

【51】 云梦秦简竹简整理小组《云梦秦简释文(三)》,《文物》1976年第8期,第31、33页。

【52】(晋)常璩:《华阳国志》,济南:齐鲁书社,1998年,第26页。

【53】 (宋)范晔撰,(唐)李贤等注:《后汉书》,北京:中华书局,1999年,第1919页。

【54】 (宋)范晔撰,(唐)李贤等注:《后汉书》,北京:中华书局,1999年,第1920页。

【55】 (宋)范晔撰,(唐)李贤等注:《后汉书》,北京:中华书局,1999年,第1912页。

【56】a.云阳博物馆编:《朐忍风华——云阳文物精粹》,成都:巴蜀书社,2020年,第128、129、149页。b.重庆市文物局:《三峡文物珍存》:北京:北京燕山出版社,2003年,第80-83页。

【57】 许多画册和文章想当然地将“朐忍丞印”封泥归为旧县坪遗址出土,这是错误的。参见a.四川大学历史系考古专业:《1994~1995年四川云阳李家坝遗址的发掘》,四川大学考古专业编《四川大学考古专业创建三十五周年纪念文集》,成都:四川大学出版社,第374-422页。b.陈剑:《朐忍考略》,四川大学考古专业编《四川大学考古专业创建三十五周年纪念文集》,成都:四川大学出版社,第423-424页。

【58】(宋)王钦若等:《册府元龟》卷一百七十《帝王部·来远》(《四库全书》影印本第905册),上海:上海古籍出版社,2000年,第106页。

【59】 (宋)欧阳修、宋祁撰:《新唐书》卷四十三下《地理七·羁縻州》,北京:中华书局,1975年,第1119页。

【60】(宋)司马光编,(元)胡三省注:《资治通鉴》卷188《唐纪四》,北京:中华书局,1975年,第6238页。

【61】(宋)范成大撰,严沛校注:《桂海虞衡志校注》十三《志蛮》,广西人民出版社,1986年,第115页。

【62】(元)脱脱撰:《宋史》卷四百九十三《蛮夷·西南诸溪峒诸蛮》,北京:中华书局,1977年,第14171页。

【63】 “又有溪州刺史彭士愁等以溪、锦、奖州归马氏,立铜柱为界。”参见(元)脱脱撰:《宋史》卷四百九十三《蛮夷·西南诸溪峒诸蛮》,北京:中华书局,1977年,第14172页。

本文原载于2021年12月出版的《巴渝文化》第5辑

文稿:白九江

重庆考古

重庆考古