一、引言

性别考古学(Gender Archaeology)发轫于西方女权主义运动。工业革命后,西方国家社会结构的重大变革促使女性意识觉醒,随之而来的是西方世界的三次女权主义浪潮,引起了西方学界对于考古学性别问题的反思。一方面,女性考古学者意识到自身在学科研究和职业发展中遭受了不公正对待,要求学界正视女性群体的贡献和价值,提高自身社会地位;另一方面,女性考古学者的诉求引起了学界对以往考古学研究过程与方法的反思,社会性别与社会分工之间的固化关联由此被发现。在考古学科后现代主义的语境下,越来越多的学者开始尝试摆脱社会男权中心思维对性别分工的预设,以更加公正合理的视角理解和阐释古代社会生活及其背后所反映的两性关系。

章梅芳先生在为《性别研究与中国考古学》一书所作的书评中指出:“性别考古学,有时也称女性主义考古学”[1]。事实上,二者之间并不能划上等号。性别考古学在诞生之初,其研究目标中原本涵盖有女性主义(女权主义)考古学(Feminist Archaeology)的内容。但由于女性主义考古学在研究中往往带有强烈的政治诉求和批判意味,在后期被分裂开来,以区别于以“研究和解释过去”为重点的其他性别考古学研究。对此,伦福儒阐释道:“女权主义考古学强调实践,实践是女权主义考古学的重点,而非研究和解释过去。……女权主义考古学不只是一种研究方法,而是一种存在方式,这也是女权主义考古学和性别考古学的重要区别”[2]。

21世纪,性别考古学正式迈入国门。王苏琦于2004年发表在《江汉考古》的《考古学与性别》[3],第一次将“性别考古学”一词带进了中国考古学界的视野。此后,大量利用田野考古材料进行的性别考古学研究,成果接连涌现;相比之下,女性主义考古学研究成果则寥寥无几。对女性考古学人群体发展进行讨论,是女性主义考古学研究的重要内容,同时也是性别考古学的重要分支,具有较强的现实意义。

曾昭燏先生

(图源:南京博物院编.曾昭燏文集·日记书信卷[M].北京-文物出版社,2013.8.)

需要加以解释说明的是,“考古学人”在本文中具有广泛含义,其范围应同时包含定义上带有一定重合性质的考古文博领域内的专家学者及高校考古学专业学生(无论其毕业后是否从业于专业领域)。在这一前提背景下,国内“女性考古学人”群体拥有着相当庞大的基数,笔者能力有限,讨论中显然不可能对这一群体做到全面覆盖。因此,本文将从这个规模庞大的群体中,选取出部分适于搜集资料且具有一定代表性的研究对象进行统计分析。

二、国内考古文博领域性别结构的数据分析

考古工作者性别结构失衡的情况在世界范围内普遍存在。在一般大众的认知里,考古学通常被认为是“一项特别男性化的事业”(an especially masculine enterprise)[4]。为此,曾有不少外国学者针对某一国家或地区进行过相关的数据统计与分析,并以成果发表文章。她们试图用这种直观的方式向学界展示这种现象,表达自己的诉求和不满。但在这个问题的专门研究上,国内做的很少,值得关注和讨论的地方还有很多。对于揭示女性考古学人群体发展情况来说,领域内性别结构的数据统计与分析是一项必不可少的工作。

樊锦诗先生

(图源:樊锦诗口述,顾春芳撰写.我心归处是敦煌;樊锦诗自述[M].南京-译林出版社,2019.10,封面图.)

(一)《中国当代文博专家志》反映的性别结构

《中国当代文博专家志》[5](以下简称《专家志》)是2009年北京文物出版社出版的,由彭卿云先生主编的国内第一部较为系统完整的考古文博专家辑录集。全书共收录有4163位文博工作者的基本信息、研究方向及主要学术成就,估计涵盖“全系统专家总数的百分之九十以上”。关于入编标准和收编实况,该书前言介绍为:“全国文物系统至今健在,享有正式副高专业技术职称以上专家;从事文物工作30年以上,对文物事业有特殊贡献,或自学成才,身怀绝技,而未获得专业技术职称的老文物工作者、老匠师等;从事文物博物馆工作10年以上,曾获得国家、省部级劳动模范先进工作者,或受到特别嘉奖的文博工作者,均可以自愿原则入编。”

容媛与容七娪

(图源:广州数字图书馆)

因《专家志》成书于2008年,其中介绍的专家信息——如职位职称等——在后续十余年间必定多有变动,无法一一重新查证。为保证统计标准的一致性,本节内容的信息来源全部出自《专家志》,部分信息或与今天有所出入,且不做考量。对于《专家志》中未有录入的专家学者,亦不再增做讨论。

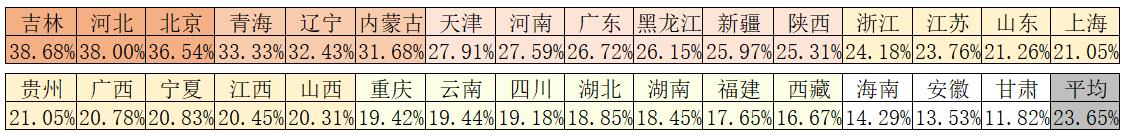

《专家志》正文部分按省份和机构,分为31个省、市、自治区,14个文博单位及其他共46部分内容。其中,31个省、市、自治区共收录国内除港澳台地区的文博专家3806人,其中女性906人,占比23.8%。

表1 各省女性文博专家占比统计表

图1 各年代出生的专家数量统计图

31个省、市、自治区中,录有明确出生年份信息的专家共3764人,其中女性892人。从图1中可以看出,女性专家数量随出生年代的推移增长速度惊人,总体上甚至超越了专家总量的增速。以出生后20年完成学业并踏入工作岗位计,图1数据表明,新中国建立后,和平稳定的社会环境和先进的社会性质为女性解放创造了必要条件,也为行业内女性群体的职业发展提供了前所未有的机遇。

值得注意的是,柱状图反映出,出生于60年代和70年代的国内专家总体数量,以及这一时期出生的女性专家数量,都出现了明显的下降,尤其生于70年代的专家的人数统计结果出现了断崖式跌落。这种情况的出现显然与《专家志》的入编标准有关。众所周知,专业技术职称的评定很大程度上与从业时间相关联。70年代出生的文博工作者在《专家志》编纂时很可能多数不符合入编条件,所以没有被统计在内。这样的数据理论上不具备参考意义,故不能凭此认为文博人的群体数量有下跌趋势。

晚年的游寿先生

(图源:王立民.文心雕虫[M].哈尔滨-北方文艺出版社,2003.06,第85页.)

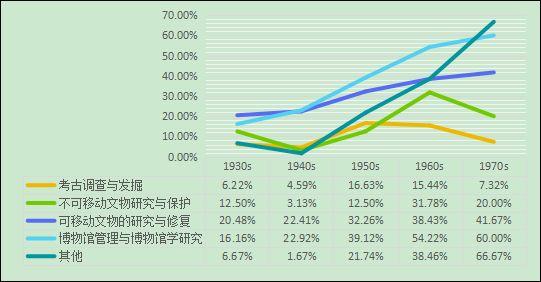

女性考古学的发起者们认为,女性在考古学中长期处在边缘地位,缺乏主持田野发掘项目的机会,而是更多地被鼓励从事室内文献整理与考古材料的分析研究工作——这些工作又被戏称是“考古学的家务活”。当我们把《专家志》收录的文博专家的主要研究方向区分为倾向田野考古和倾向室内研究时,通过统计可以得出:倾向田野考古的专家人数共计1831人,其中男性专家的数量高达1591人,女性专家却仅仅只有240人,女性专家数量在前者中的占比仅为13.11%;倾向室内研究的专家人数共计1975人,其中男性专家的数量为1309人,女性专家的数量为666人,后者中的女性专家占比可达33.72%。

图2 各年代出生的女性专家在各研究方向中的占比变化统计图

代入时间轴中纵向比较,可以更加直观地感受到,从事田野发掘工作的专家学者其性别构成随出生年代的推移越来越倾向男性,而女性专家学者则越来越多地从事博物馆工作。虽然女性文博专家的群体规模正不断扩大,但从事田野发掘的两性专家之间的数量差距不减反增。如若不加干涉,这样的趋向势必将会导致考古学科性别结构的进一步失衡。

(二)部分高校考古学专业的性别结构分析

高校考古学专业的学生群体是考古文博事业强有力的“后备军”。以北京大学、四川大学和吉林大学为例:

依据北京大学考古学系内部编纂的《北京大学考古学系五十年(1952—2002)》[6]中辑录的历届毕业生名录,北京大学考古学专业自1953年至2002年间,共培养本科生931人,其中男性745人,女性186人,女性学生占比19.98%;副博士、硕士研究生189人,其中男性132人,女性57人,女性学生占比30.16%;博士研究生54人,其中男性45人,女性9人,女性学生占比16.67%。合计共1174人,女性学生总体占比21.47%。

依据吉林大学考古专业内部编纂的《吉林大学考古专业四十年:1972—2012》[7]中辑录的历届毕业生名录,吉林大学考古学专业自1973年至2011年间,共培养考古学本科生699人,其中男性491人,女性208人,女性学生占比29.76%;博物馆学本科生392人,其中男性176人,女性216人,女性学生占比55.10%;硕士研究生497人,其中男性284人,女性213人,女性学生占比42.86%;博士研究生121人,其中男性78人,女性43人,女性学生占比35.54%。合计共1709人,女性学生总体占比39.79%。

依据四川联合大学(今四川大学)历史系考古教研室编纂、成书于1995年的《四川大学考古专业三十五年》[8]中收录的校友名录,四川大学考古学专业自1956年至1991年间,共培养本科生269人,其中男性213人,女性56人,女性学生占比20.82%;硕士研究生30人,全部为男性学生;博士研究生5人,全部为男性学生。合计共304人,女性学生占比18.42%。

需要说明的是,四川大学考古学系在设立六十周年之际,曾重新编纂周年纪念册《川大考古六十年(1960-2020)》[9],但由于该书毕业生名录仅收录有各届毕业生姓名,不含性别信息,因此难以对新增毕业生性别进行完整统计。通过网络查询、校友问询等方式,可以调查确定的是:自1959年至2003年,该书收录的72名本校硕士研究生中,有男性49人,女性23人,女性学生占比31.94%;自1987年至2015年,该书收录的47名本校博士研究生中,有男性32人,女性15人,女性学生占比31.91%。若从四川大学考古学专业招收第一名女性硕士研究生开始统计,1996年至2003年间,四川大学考古学专业培养的38名硕士研究生中,有23位女性,女性硕士研究生占比高达60.53%,其中2001级硕士研究生甚至全部为女性。相比之下,女性博士研究生的占比增幅较小,但从四川大学考古学专业招收第一名女性博士研究生开始统计,2004年至2015年间,四川大学考古学专业培养的38名博士研究生中,有15位女性,女性博士研究生占比仍达到了39.47%。从中可以发现,四川大学考古学专业本科以上学位教育无女性的情况,在1995年后已发生根本性转变。

整体上看,无论是北京大学、吉林大学还是四川大学,在这些开设有考古学专业的老牌院校中,考古学专业女性学生人数似乎总是在男性学生人数之下。但如果将数据进一步细化到各个年代、各个学历层次上,又或将得出不同的结论。

图3 三所高校考古学专业各年代女性本科生占比曲线

以三所高校考古学专业女性本科生数据为例,如图3所示,在三所高校已知数据相叠合的20世纪70年代、80年代和90年代,三所高校考古学专业女性本科生占比数值虽不完全一致,但随着年代推移,其占比曲线在纠缠中呈现出了明显的上升趋势。进入21世纪,吉林大学给出的数据更是显示,考古学专业(含博物馆学专业)的女性本科生占比已然过半,即在人数上,该校考古学专业近年来就读的女性本科生数量已显著超越男性。

(三)女性考古学人职业晋升的“玻璃天花板”

在许多行业里,女性在职业晋升中或多或少地会受到来自观念或组织上的歧视与偏见,社会心理学上将这种无形壁垒称为女性职业晋升中的“玻璃天花板”(glass ceiling)。随着性别考古学的诞生与发展,这一现象也开始得到国内考古文博界的关注。

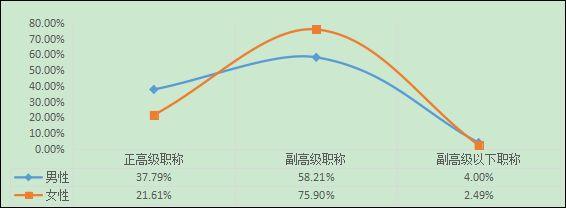

依旧以《专家志》为信息来源:有明确职称信息的男性专家共有2776人,其中获得正高级职称者共1049人,获得副高级职称者共1616人,职称在副高级以下者共111人;有明确职称信息的女性专家共有884人,其中获得正高级职称者共191人,获得副高级职称者共671人,职称在副高级以下者共22人。但因男性专家与女性专家群体总数差距过大,不能通过人数直接比较两性专家在各级职称中的分布情况,需要计算出各级职称人数占参与统计的男性或女性专家总数的比例,才能进行有效比对。(表2)

表2 两性专家职称评定情况统计表

|

|

男性 |

女性 |

||

|

人数 |

占比 |

人数 |

占比 |

|

|

正高级职称 |

1049 |

37.79% |

191 |

21.61% |

|

副高级职称 |

1616 |

58.21% |

671 |

75.90% |

|

副高级以下职称 |

111 |

4.00% |

22 |

2.49% |

|

合计 |

2776 |

100.00% |

884 |

100.00% |

将表2中各级的占比数据绘制成职称分布曲线(图4),从中可以看出:男性专家获得正高级职称的比重明显高于女性专家获得正高级职称的比重;女性专家的职称评定更多地集中在副高级职称上,曲线弧度远高于男性。

图4 两性专家职称分布曲线

专业技术职称的评定与参评者学历有着一定的关联性。《专家志》中,职称与学历都有明确信息的男性专家共有1605人,其中本科以上学历者共280人,本科学历者共755人,本科以下学历者共570人;职称与学历都有明确信息的女性专家共有599人,其中本科以上学历者共109人,本科学历者共330人,本科以下学历者共160人。将不同学历水平获得各级职称的专家人数进行统计,可得表3。

表3 各学历专家的职称评定情况统计表

|

男性 |

||||||

|

|

本科以上 |

本科 |

本科以下 |

|||

|

人数 |

占比 |

人数 |

占比 |

人数 |

占比 |

|

|

正高级职称 |

158 |

56.43% |

279 |

36.95% |

106 |

18.60% |

|

副高级职称 |

122 |

43.57% |

459 |

60.79% |

405 |

71.05% |

|

副高级以下职称 |

0 |

0 |

17 |

2.25% |

59 |

10.35% |

|

合计 |

280 |

100% |

755 |

100% |

570 |

100% |

|

女性 |

||||||

|

|

本科以上 |

本科 |

本科以下 |

|||

|

人数 |

占比 |

人数 |

占比 |

人数 |

占比 |

|

|

正高级职称 |

25 |

22.94% |

73 |

22.12% |

16 |

10.00% |

|

副高级职称 |

84 |

77.06% |

247 |

74.85% |

136 |

85.00% |

|

副高级以下职称 |

0 |

0 |

10 |

3.03% |

8 |

5.00% |

|

合计 |

109 |

100% |

330 |

100% |

160 |

100% |

从表中可以看出:受教育程度同在本科以上的专家中,男性获得正高级职称的比例为56.43%,女性仅为22.94%,男性获得正高级职称的比例达到了女性的两倍以上;对于学历同为本科的专家,男性与女性都更大比例获得副高级职称,但男性获得正高级职称的比例为36.95%,女性获得正高级职称的比例为22.12%,男性获得正高级职称的比例仍显著高于女性,且职称评定在副高级以下的情况少于女性,即职称评定等级整体在女性之上;受教育程度同为本科以下的两性专家在职称评定情况上的差距有所缓和,男性获得正高级职称的概率依旧高于女性,女性获得副高级职称的情况也仍较男性更加集中。

综上分析,在文博系统中,女性职业晋升的“玻璃天花板”的确存在。同一学历水平下,男性获得正高级职称的比例更大,且这种比例可能是女性的两倍甚至两倍以上。

三、小结

女性稀少,是人们对于考古学科的刻板印象。具体程度如何,发展变化趋势如何,并不是一个“少”字就可以概括的,还需进一步深入剖析。

通过前文的数据分析,国内考古文博领域内的女性专家占比大致为23.8%。巧合的是,在1993年由希拉里·克罗斯(Hilary du Cros)和劳拉简·史密斯(Laurajane Smith)编著的《考古学中的女性》(Women in Archaeology)中,一篇题为《女性考古学者的职场问题》(Workplace Issues for Women in Archaeology: The Chilly Climate)的文章中提到:在美国,女性考古学家(人类学家)总体占比22%[10]。另一本由克拉森(Cheryl Claassen)于1994年出版的同名专著里,一篇题为《中美洲考古学中的女性》(Women in Mesoamerican Archaeology: Why Are the Best Men Winning?)文章中同样提到:在被统计的216位中美洲考古学家中,有77%的男性和23%的女性[11]。这些数字表明,至少在专家层面上,考古学人性别结构的失衡程度在世界范围内有着惊人的一致性。

王子云、何正璜夫妇

(图源:陕西历史博物馆编.何正璜文集[M].西安-陕西人民出版社,2006.6.)

尽管女性考古学人的数量在整体上少于男性,但并不是在考古文博领域内的所有方面,女性考古学人的数量都少于男性。随着时代的发展,在高校考古学专业之中,女性学生的占比正快速上升,性别结构已趋于平衡,甚至存在男性倾斜向女性倾斜转变的可能性。

需要引起关注的是,二者之间的反差表明,激增的高校考古学专业女性“后备军”最终能够正式进入专业岗位并获得高级职称的情况并不乐观。

《女性考古学者的职场问题》一文指出,在美国的大学里,尽管有27%的助理教授是女性,但女性仅占正教授的11%,女性在职业阶梯的最底层,在高级职位上的存在感很低[12]。对此,《中美洲考古学中的女性》以表格的形式,展示了美国大学中两性研究者的职位占比:女性考古学者共计78377人,其中包括51%的助理教授、31%的副教授和18%的正教授;男性考古学者共计274982人,其中包括28%的助理教授、32%的副教授和41%的正教授;助理教授中,女性占比35%,男性占比65%;副教授中,女性占比22%,男性占比78%;正教授中,女性占比11%,男性占比89%[13]。两份数据的统计结果略有出入,这或许与统计时间和统计样本数量有关。但两篇文章给出了相同的结论——即女性在职业晋升中没有获得与男性同等的权利。《专家志》收录的2287位获得副高级职称的专家中,有男性专家1616人,女性专家671人,女性专家占比29.34%;而在1240位获得正高级职称的专家中,有男性专家1049人,女性专家191人,女性专家占比仅为15.40%。这些数据表明,在我国,随着职称的提升,女性占比即随之锐减的情况与美国非常相似。

郑笑梅先生

(图源:百度百科“郑笑梅”词条)

据前文分析,即使将与职称评比有着重要关联性的学历背景代入比较,在同一学历水平下,我国男性专家获得正高级职称的比例同样可以达到女性专家的两倍上下。《中美洲考古学中的女性》一文中援引张伯伦(Chamberlain)的调查,认为女性的升职率比男性低25%到50%。[14]两项数据再次验证,在东西方的考古学科中,女性考古学人职业晋升的“玻璃天花板”普遍存在。

综上所述,学科中女性考古学人少于男性考古学人的情况主要体现在:第一,女性的入行门槛高于男性,导致部分女性考古学专业人才流失,行业内女性工作者整体数量少于男性;第二,女性考古学人职业晋升的“玻璃天花板”导致女性考古学人在职业晋升过程中的阻力远大于男性,当研究对象的职位或职称层次上移,女性占比便会随之显著降低;第三,从事田野考古的女性研究人员的占比远低于男性,结合两性专家研究方向构成的变化趋势来看,从事田野考古的女性比重仍在降低,如果学界与社会不加干涉,未来这一差距或许还将进一步拉大。

需要明确的是,女性主义考古学在对当代考古学人性别进行数据统计时,反复强调的性别平等是要求消除偏见,以达到学科内部性别结构平衡,而绝非是追求两性数量的绝对平均。并不是说考古文博领域内的女性数量等同于男性数量,或是超越男性数量,才是两性平衡。性别结构平衡在各学科、各行业中并没有统一标准,对于考古学科而言,怎样的性别结构才算合适,这有待更加深层次的研究。但可以肯定的是,人类社会是以两性为基础元素构成的,考古学作为一门人文社会科学,为求研究过程与结论的客观公正,其从业者的性别比例不宜差距过大。因此,当两性比例相近时,可以暂且认为领域内性别结构趋于平衡。

性别问题的讨论绝不是为了挑起两性之间的对立,相反,讨论这个问题的终极意义恰恰是为了推动两性社会合成一个和谐融洽的整体。男性和女性各自工作在更加适合自己的岗位上,这一点本身没有任何问题。但田野考古并非只靠蛮力,究竟是田野工作不适合女性,还是行业中占据绝对话语权的男性认为田野工作不适合女性,问题的关键还有待考量,绝不能混作一谈。总之,各项工作在性别结构上完全失去平衡,放在任何人文学科或行业里都不见得是益事。

当然,历史是一个动态循序的发展过程,考古学的学科历史也不例外。中国考古学诞生至今不过百年,许多理论方法都是从无到有,从对西方理论的全盘吸收,到在实践和摸索中,逐步找到更加适合我国实际情况的方法论。2017年,重庆市文化遗产研究院女子考古队正式成立。这是中国第一支全员女性的考古工作队,它的成立,标志着我国女性考古学人在田野考古中的定位与价值正得到重新审视,女性向着田野考古迈出了至关重要的一步。

郑振香先生

(图源:郑振香.记忆殷墟妇好墓[J].大众考古,2014(04)19-23.)

从女性主义考古学的角度出发,中国考古学发展到今天,女性考古学人职业发展境况中最值得关注的问题已不再是单纯的人数稀少,而是如何创造一个更包容、更公平、更和谐的学科环境,为女性考古学人创造价值提供机会的同时,促进整个学科平稳建设,健康发展。

中国考古学正朝着越来越好的方向发展,无论男性还是女性,每一位考古学人都在建设中国特色、中国风格、中国气派的考古学的路上奋力前行。相信我们的考古学学科建设在不断的探索和反思中,必将迎来更加和谐健康、更加富有活力的繁荣时代。

参考资料:

[1] 章梅芳.中国性别考古学的开篇之作——评《性别研究与中国考古学》[J].中国科技史杂志,2008(01):90-95.

[2] [英]伦福儒,巴恩主编.陈胜前译,考古学:关键概念[M].北京:中国人民大学出版社,2012.1,第118-119页.

[3] 马太·约翰逊,王苏琦.考古学与性别[J].江汉考古,2004(01):89-94.

[4] Hilary du Cros, Laurajane Smith. Women in Archaeology [M]. Canberra: The Australian National University, 1993. p. 247.

[5] 彭卿云主编.中国当代文博专家志[M].北京:上文物出版社,2009.6.

[6] 北京大学考古学系编. 北京大学考古学系五十年(1952—2002). 2002.

[7] 吉林大学考古专业编. 吉林大学考古专业四十年:1972—2012. 2012.

[8] 四川联合大学历史系考古教研室编. 四川大学考古专业三十五年. 1995.

[9] 四川大学考古学系.川大考古六十年(1960-2020). 2020.10.

[10] Hilary du Cros, Laurajane Smith. Women in Archaeology [M]. Canberra: The Australian National University, 1993, p. 246.

[11] Cheryl Claassen. Women in Archaeology [M]. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1994-6, p.163.

[12] Hilary du Cros, Laurajane Smith. Women in Archaeology [M]. Canberra: The Australian National University, 1993, p. 246.

[13] Cheryl Claassen. Women in Archaeology [M]. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1994-6, p.161.

[14] Cheryl Claassen. Women in Archaeology [M]. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1994-6, p.160.

文稿:杨愫

重庆考古

重庆考古