2020年,经国家文物局批准,重庆市文化遗产研究院(现重庆市文物考古研究院)、九龙坡区文物管理所重启冬笋坝遗址考古发掘工作,获取了晚期巴文化逐步融入汉文化历史进程的宝贵实证资料[1]。项目获评“重庆市‘十三五’期间重大考古发现”。2021年底,重庆市公布第二批历史地名保护名录,九龙坡区冬笋坝名列其中。尽管此地有尖石、状如冬笋的得名传说[2],但冬笋坝的考古发掘工作及所挖掘的文化内涵才是其得以入选的根本。

图一 2020年度冬笋坝考古发掘全景

20世纪50年代,前西南博物院、四川省文管会先后在冬笋坝开展4次考古发掘,发掘成果不断被学者引用,但在具体的考古成果之外,关于冬笋坝考古的书写,尚有模糊甚至错误之处,本文拟就部分模糊错误之处予以辨析。

图二 1954年冬笋坝考古发掘场景

表1:冬笋坝考古成果刊布情况统计表

|

重庆市文化局、建设局、建筑工程局联合召开在基建中保护文物座谈会 |

|

文物参考资料 |

1955年第2期 |

|

记四川巴县冬笋坝出土的古印及古货币 |

沈仲常、王家佑 |

考古通讯 |

1955年第6期 |

|

四川巴县冬笋坝战国和汉墓清理简报 |

前西南博物院、四川省文物管理委员会 |

考古通讯 |

1958年第1期 |

|

四川古代的船棺葬 |

冯汉骥、杨有润、王家佑(四川省博物馆文物工作队) |

考古学报 |

1958年第2期 |

|

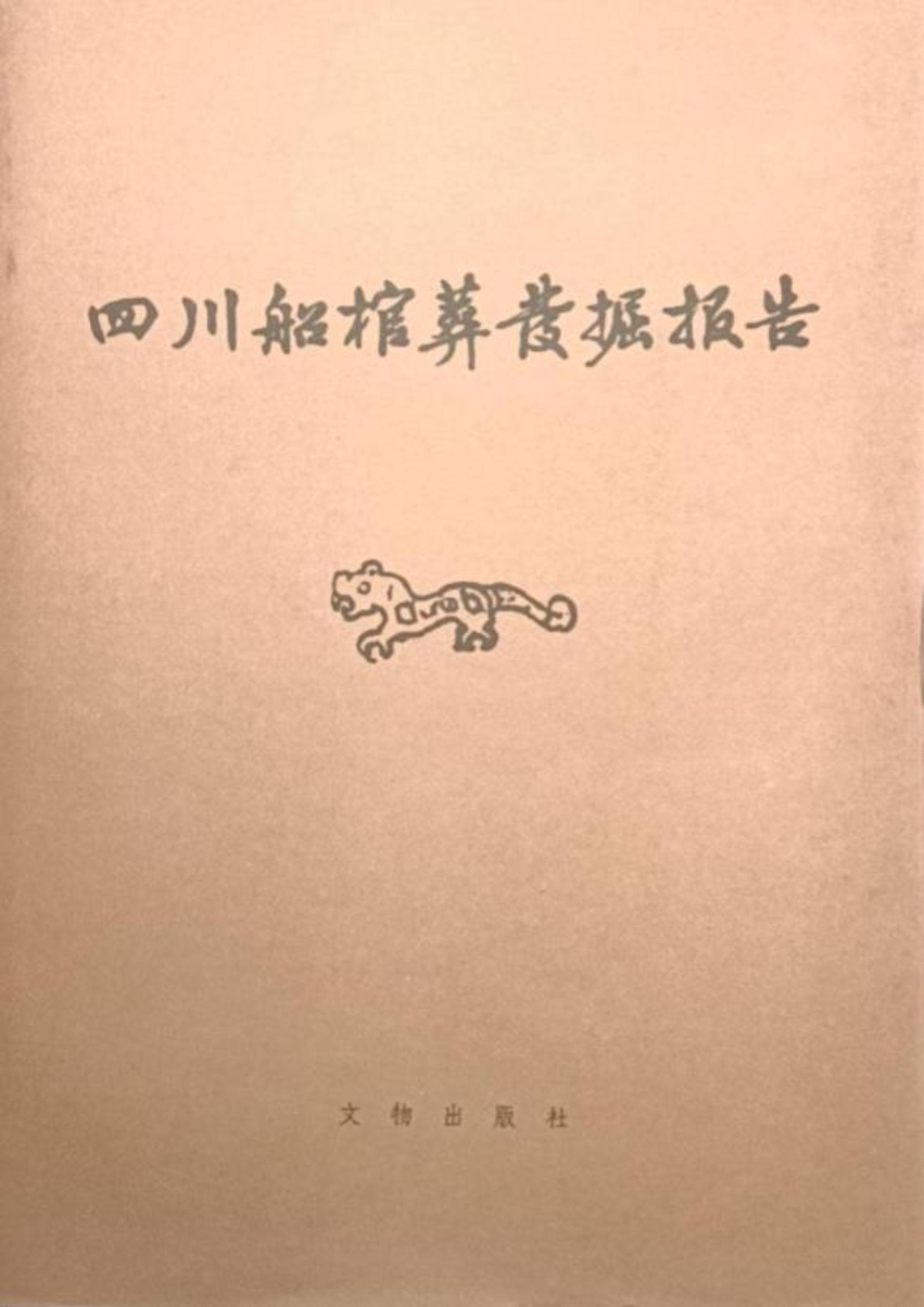

四川船棺葬发掘报告 |

四川省博物馆 |

文物出版社 |

1960年 |

表2:20世纪50年代冬笋坝考古发掘情况统计表

|

第一次 |

西南博物院 |

1954年7月 |

墓葬39座 |

|

第二次 |

西南博物院 |

1954年11月 |

墓葬13座 |

|

第三次 |

西南博物院 |

1955年4-5月 |

墓葬21座 |

|

四川省文管会 |

1955年7月 |

墓葬8座 |

|

|

第四次 |

四川省文管会 |

1957年6月 |

墓葬4座 |

|

根据《四川船棺葬发掘报告》,四次发掘墓葬标号到85,共清理墓葬81座,空墓4个。 |

|||

“巴蜀文化”:从得名到实证

“巴蜀文化”命题由卫聚贤在20世纪40年代首次提出为学界公认。1937年卢沟桥事件标志着全面抗日战争的开始,10月国民政府做出迁都重庆的决议,到1938年底完成迁都的历史进程,重庆成为全国的政治经济文化中心。全国顶尖学者集聚重庆及其周边地区,当地历史文化自然成为他们关注和研究的对象,“巴蜀文化”的命题正是在这样的背景下得以提出。

“巴蜀文化”提出的标志是卫氏主编《说文月刊·巴蜀文化专号》的出版,而《说文月刊》先后有两辑《巴蜀文化专号》,分别是第3卷第4期(1941年10月15日上海出版)和第3卷第7期(1942年8月15日重庆出版)。如果要给“巴蜀文化”的命题找一个确切的提出时间,当是1941年10月15日。

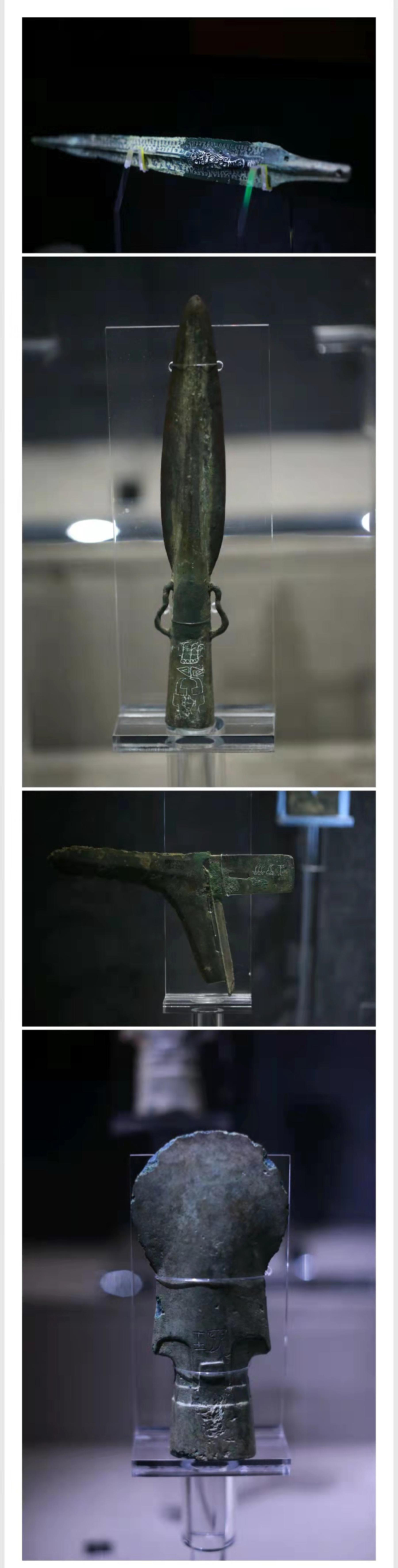

两辑《巴蜀文化专号》均载有卫氏《巴蜀文化》同名文章,详述提出“巴蜀文化”的动机,着重介绍了从成都白马寺等地征集到的风格迥异于中原的兵器,指出其背后反映的古代蜀国和巴国的历史文化[3]。胡昭曦先生在全面考察了两辑《巴蜀文化专号》内容后,指出卫氏“巴蜀文化”内涵有广义和狭义之分,“狭义的巴蜀文化,是指先秦巴蜀文化或考古学所说的巴蜀文化;广义的巴蜀文化是从古至今巴蜀地区的文化”[4]。其中狭义巴蜀文化与《中国大百科全书·考古学》中“巴蜀文化”词条定义相同[5]。但是卫氏提出“巴蜀文化”所依据的青铜器并非经过科学考古发掘所得,学界或疑其为伪,或疑其非古代巴蜀青铜器,进而质疑所谓“巴蜀文化”是否存在[6]。

图三 卫聚贤《巴蜀文化》附图

应该说,“巴蜀文化”的提出对巴蜀文化研究探索有开创之功。正是1954年原西南博物院开启的冬笋坝考古发掘“回应了学界之前对于白马寺铜器真伪和出土地域等方面的质疑,为‘巴蜀文化’的命名提供了考古学的立论依据”[7],使得巴蜀文化得到较广泛的认同[8],由此巴蜀文化研究进入实证阶段。

考古缘起:铁路修建还是砖瓦厂取土

以往研究在引述冬笋坝考古发掘缘起之时,有两种表达:一为铁路(成渝铁路)修建,一为砖瓦厂取土。细查已刊布的考古成果,冬笋坝考古的直接缘起当是砖瓦厂取土无疑。最早刊布冬笋坝考古工作情况的《文物参考资料》明确发掘地点为“巴县铜罐驿冬笋坝砖瓦厂”[9],而《四川船棺葬发掘报告》(以下简称《报告》)则详述发现和发掘经过:1954年5月间前西南博物院收购古旧铜器时发现所谓“巴蜀文化”兵器,经了解和探寻后发现出于巴县冬笋坝,经调查始知是在冬笋坝砖瓦厂取土时发现的。并在行文中对砖瓦厂领导和全体职工对考古工作的支持表示感谢[10]。

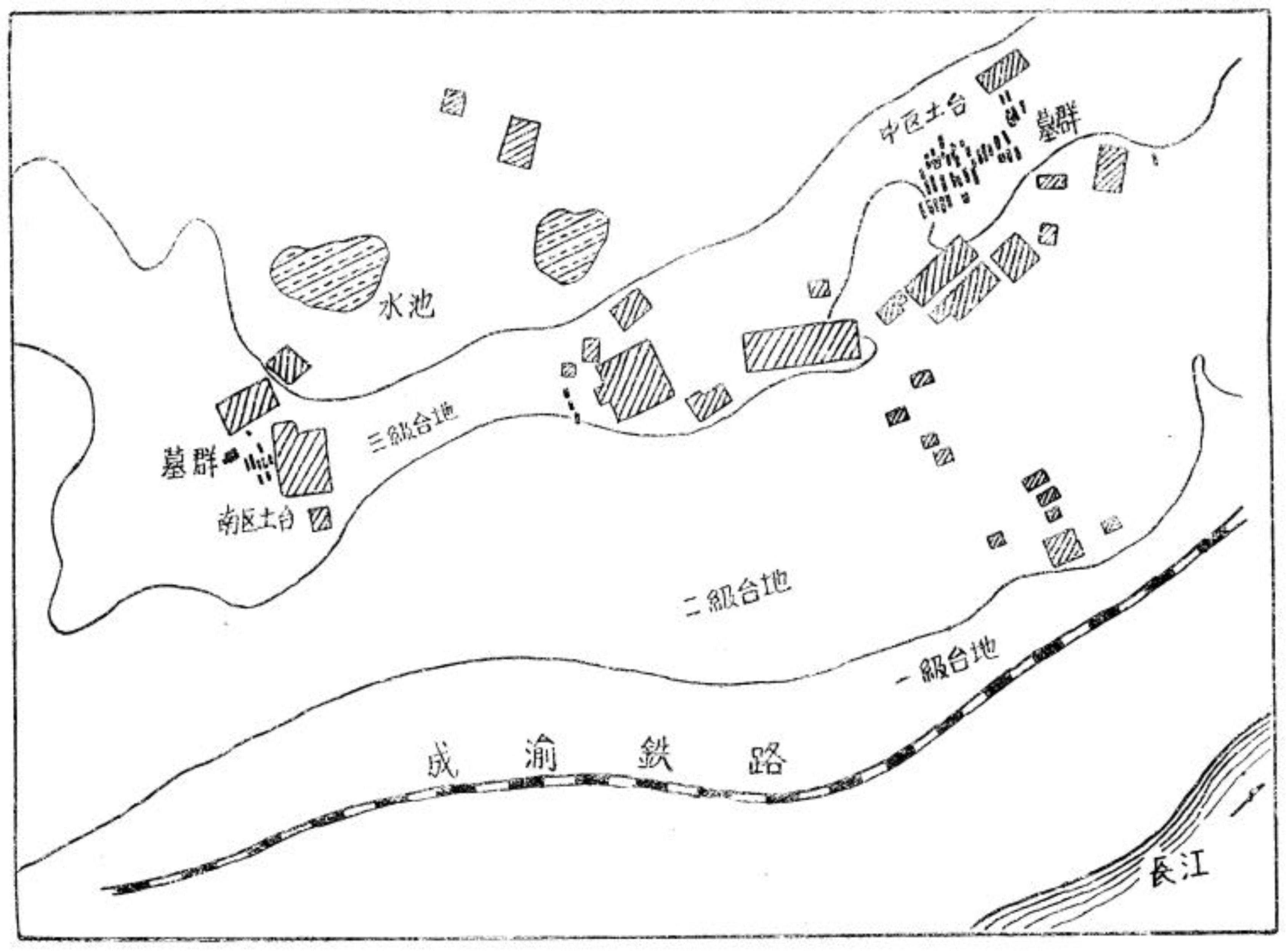

图四 《四川船棺葬发掘报告》,文物出版社,1960年

冬笋坝考古缘起铁路修建的误会大约是因为与之同时开展考古工作的四川昭化宝轮院的发掘缘起于宝成铁路的修建。《四川古代的船棺葬》(以下简称《船棺葬》)的表述为“船棺葬是1954年6月、前宝成铁路保护委员会在四川昭化宝轮院及前西南博物院在巴县冬笋坝同时所发现的一种墓葬”[11],《报告》表述则更为明确:“宝轮院的墓葬群是在宝成铁路修建工程中所发现,冬笋坝的墓葬群则是在砖瓦厂取土造砖时所发现”。可以确知,将宝轮院和冬笋坝发掘成果一并刊布,是造成将宝轮院发掘缘起转嫁到冬笋坝的主要原因。另一可能的原因则是冬笋坝的发掘地点临近成渝铁路铜罐驿站。《记四川巴县冬笋坝出土的古印及古货币》描述冬笋坝的位置“地当成渝铁路铜罐驿车站”[12],《船棺葬》表述为“成渝铁路铜罐驿站即在其下约10米处”,《报告》中“冬笋坝地形图”也明白无误的标明了冬笋坝发掘区域临近成渝铁路。但是,冬笋坝的考古始于1954年,而成渝铁路于1952年7月1日已建成通车,成渝铁路建设该不会成为促成冬笋坝考古发掘的直接原因。

图五 冬笋坝地形图,引自《四川船棺葬发掘报告》

20世纪50年代初,百业待兴,建材需求量大,在重庆两江沿岸布局众多砖瓦厂。铜罐驿冬笋坝片区就有西南军区后勤营管部与西南建筑公司合资兴建的国营702厂,公营重庆建筑公司新建的冬笋坝砖瓦厂。后更名为重庆市第一机制砖瓦厂、重庆市第一砖瓦厂、重庆市第一建筑材料厂等[13]。值得一提的是,2020年冬笋坝考古发掘单位重庆市文化遗产研究院办公楼就曾使用冬笋坝砖瓦厂、重庆市第一机制砖瓦厂烧造的砖瓦。而这栋办公楼曾是重庆市博物馆馆舍,重庆市博物馆其前身即冬笋坝最早的考古发掘单位西南博物院。

图六“冬笋坝砖瓦厂”铭文瓦

行政隶属:从巴县冬笋坝到九龙坡区冬笋坝

已正式刊布的考古发掘成果对冬笋坝行政隶属的标准表述均为“四川省巴县冬笋坝”。巴县乃历史名邑,北周武成三年(公元561年)置县,1994年底撤县,历为郡、州、府、路附廓首县。明清隶属重庆府,民国时期,县治随重庆市城区建设的开拓从中心城区不断外迁。新中国成立后,巴县先属川东行署(隶属中共中央西南局)璧山专区,1951年属重庆市(中央直辖市,1954年撤销大区改为四川省辖市),1953年属四川省江津专区,1959年划归重庆市[14]。因此,冬笋坝在开展考古发掘的1954年、1955年、1957年均属四川省江津专区巴县。1959年直至1994年底行政隶属为四川省重庆市巴县。1995年新建的巴南区继承了原巴县长江以南的绝大部分区域,冬笋坝所在长江北岸的铜罐驿镇则划归九龙坡区(1955年正式建区,1959年至1994年与巴县同时存在,均隶属于四川省重庆市)。1995至1997年重庆直辖前,冬笋坝隶属为四川省重庆市九龙坡区。重庆直辖后,冬笋坝隶属重庆市九龙坡区。按照考古学中“省级行政单位”+“县级行政单位”+“小地名”的一般命名原则(2022年公布的“百年百大考古发现”中大部分都按此原则命名),“四川巴县冬笋坝”(1994年巴县撤销前)和“重庆九龙坡区冬笋坝”(1997年重庆直辖后)都是合理和恰当的。

图七 1981年巴县简图

现冬笋坝为铜罐驿镇政府驻地,1951年-1981年铜罐驿行政区域历经9次调整[15]。期间,冬笋坝乡、冬笋坝镇、冬笋坝人民公社,铜罐驿乡、铜罐驿镇、铜罐驿区等名或同时或交替出现。直到1985年,冬笋坝镇更名铜罐驿镇,冬笋坝作为乡镇一级的地名未再出现。有意思的是,徐中舒先生曾推测铜罐驿是“铜官驿”之讹,是云南运铜至重庆的必经之地[16]。

考古学内涵:从巴人船棺葬墓群到冬笋坝遗址

在较长的时间内,冬笋坝的考古以船棺葬闻名,以致考古成果的刊布也以“船棺葬”冠名,《船棺葬》就是单独刊发了在宝轮院和冬笋坝发现的26座船棺葬的资料,其中冬笋坝17座,导致部分学者在引述20世纪50年代冬笋坝考古资料时误认为冬笋坝仅有17座船棺葬。《报告》中也将最多的篇幅放在了船棺葬的介绍之中,并对冬笋坝船棺葬数量进行了修正,共计21座,尚存(部分)船棺者5座,其余根据墓葬形制推测为船棺葬。《船棺葬》和《报告》均将船棺葬作为古代巴人的典型葬俗,于是不少叙述中用“巴人船棺葬墓群”来指代冬笋坝的考古发现。如《四川省志·文物志》有“重庆市冬笋坝战国船棺墓群”词条,除第一句介绍总体考古收获外,其余文字均以船棺葬作为叙述对象[17]。《中国考古学大辞典》“冬笋坝船棺墓”也沿用了这一叙述方式[18]。1988年年巴县公布县级文物保护单位时的标准名称为“巴人船棺遗址”,显然也受此影响。

图八 冬笋坝M12船棺葬线图,1954年发掘,引自《四川船棺葬发掘报告》

图九 冬笋坝M88船棺葬,2020年发掘

随着考古材料的不断积累,对川渝地区船棺葬的族属问题也有了新的认识[19],而“冬笋坝船棺墓群”也不足以揭示冬笋坝考古的全部收获,2019年出版的《重庆市志·文物志(1949-2012)》“冬笋坝墓群”词条的描述已不再着眼于船棺葬,而是力求全面的介绍冬笋坝考古的全部[20]。2020年,冬笋坝考古工作重启后,一致使用“冬笋坝遗址”这一内涵更含丰富也更中性的表述。

图十 20世纪50年代冬笋坝出土兵器

20世纪50年代冬笋坝的考古发掘成果,引发了巴蜀文化研究的热潮[21],发掘工作本身也是书写重庆考古学史不容错过的华彩乐章。《重庆市志·文物志(1949-2012)》“大事记”1955年5月记:西南博物馆配合基本建设清理发掘的成都羊子山、巴县冬笋坝两地墓葬84座,因机构变化,田野工作相继结束,上述文物点清理出土的文物移交四川省文管会,发掘仪器也同时交四川省,相关田野人员先后调四川省工作。读罢,唏嘘不已,久久难平。

参考资料:

[1] 代玉彪等:《巴文化融入汉文化进程的考古实证——重庆冬笋坝遗址考古发掘收获》,文博中国公众号,2021年2月22日。

[2] 四川省巴县地名领导小组:《四川省巴县地名录》,1983年。

[3] 卫聚贤:《巴蜀文化》,《说文月刊》第3卷第4期,1941年;卫聚贤:《巴蜀文化》,《说文月刊》第3卷第7期,1942年。

[4] 胡昭曦:《从<说文月刊>辨析“巴蜀文化”命名的初义》,《巴蜀文献·第一辑》,四川大学出版社,2014年。

[5] 中国大百科全书总编辑委员会《考古学》编辑委员会:《中国大百科全书·考古学》,中国大百科全书出版社,1986年。

[6] 段渝:《“巴蜀文化”研究发轫》,《史学史研究》,2007年第4期。

[7] 向明文:《巴蜀古史的考古学观察》,吉林大学博士论文,2017年。

[8] 重庆市文物考古所:《重庆文物考古十年》,重庆出版社,2010年。

[9] 文物参考资料编辑委员会:《文物参考资料》,1955年第2期。

[10] 四川省博物馆:《四川省船棺葬发掘报告》,文物出版社,1960年。

[11] 冯汉骥等:《四川古代的船棺葬》,《考古学报》,1958年第2期。

[12] 沈仲常等:《记四川巴县冬笋坝出土的古印及古货币》,《考古通讯》1955年第6期。

[13] 重庆市地方志编撰委员会:《重庆市志·第四卷(下)》,西南师范大学出版社,2004年。

[14] 重庆市地方志编撰委员会:《重庆市志·第一卷》,四川大学出版社,1992年;四川省巴县志编撰委员会:《巴县志》,重庆出版社,1994年;四川省地方志编撰委员会:《四川省志·地理志》,成都地图出版社,1996年。

[15] 重庆市九龙坡区地方志编撰委员会:《重庆市九龙坡志》,重庆出版社,1997年。

[16] 徐中舒:《巴蜀文化初论》,《四川大学学报(社会科学版)》,1959年第2期。

[17] 四川省地方志编纂委员会:《四川省志·文物志》,四川人民出版社,1999年。

[18] 王巍:《中国考古学大辞典》,上海辞书出版社,2014年。

[19] 陈元洪:《四川地区船棺葬的考古学观察》,《边疆考古研究(第17辑)》,科学出版社,2015年。

[20] 重庆市文物局:《重庆市志·文物志(1949-2012)》,西南师范大学出版社,2019年。

[21] 邹后曦:《重庆考古60年》,《四川文物》,2009年第6期。

文稿:陈锐

重庆考古

重庆考古