养生送死乃是古代中国人一生最重要的事情,所谓“生,人之始也;死,人之终也,终始俱善,人道毕矣。”[1]中国自古以来重视丧葬,所以逐渐具棺椁、造墓穴、随葬明器,以示事死如事生之意。然而在生产力低下的古代社会,因客死、战乱、灾害、贫困等原因,历代从来不乏身死而无以葬的情况,如何处理这些死者,一直是古代社会面临的一大问题。

一、缘起 ——掩骼埋胔

自古以来,我国就有着救助性收葬的传统。宋代以前,由官方所主导的救助性收葬有“掩骼埋胔”“掩胔”“收瘗”等称呼,常随各种官方诏令发布。早期文献《诗经·小雅·小弁》就有“行有死人,尚或墐之”之说,《周礼·秋官司寇》也记载周代有“蜡氏”之官“掌除骴”即“若有死于道路者,则令埋而置楬焉,书其日月焉,县其衣服、任器于有地之官,以待其人。”[2]虽然《周礼》一书历代争议较大,但无疑也为先秦政治思想之体现[3],可以确定救助性收葬行为有其悠久的历史渊源。

自汉以来,历代均有官方施行救助性收葬的记载,从这些文献中,我们可以总结出这种行为出现的原因。其一,作为古代统治者施行怀民政策的手段为封建统治服务,《吕氏春秋》曾载:“周文王使人抇池,得死人之骸。吏以闻于文王,文王曰:‘更葬之。’……天下闻之曰:‘文王贤矣!泽及髊骨,又况于人乎?’。”[4]成书于西汉的《礼记·月令》又载:“孟春之月……掩骼埋胔。”[5]将这种行为视为了周代时令礼制的一部分,作为施行德政的典范为后世朝代所敬仰效仿,所谓“维昔文王,泽及枯骨。掩骼埋胔,王政之一。”[6]在历代进行救助性收葬的诏令中也常引之为据,如《后汉书》载东汉桓帝时诏:“京师厮舍,死者相枕,郡县阡陌,处处有之,甚违周文掩胔之义。……若无亲属,可于官壖地葬之,表识姓名,为设祠祭。”[7]《梁书》载梁武帝时诏令:“掩骼埋胔,义重周经,槥椟有加,事美汉策。……各巡境界,若委骸不葬,或蒢衣莫改,即就收敛,量给棺具。庶夜哭之魂斯慰,霑霜之骨有归。”[8]其二,受古代精英阶层,特别是入仕的儒家士大夫的社会救助理念影响,儒家思想诞生于春秋战国时期,致力于拯救当时礼崩乐坏的社会并以恢复周礼为责,于汉代成为中国精英阶层与官方倡导的主流思想,儒家提倡“爱人”强调“恻隐之心”,对死亡的关怀即是其重要内涵之一,《后汉书·赵咨传》载赵咨遗书说:“夫亡者……既已消仆,还合粪土,土为弃物,岂有性情……但以生者之情,不忍见形之毁,乃有掩骼埋窆之制。”[9]直接解释了儒家士人对收葬行为来源的认识,即推己及人的不忍之情。其三,受鬼神灵魂观念影响,古人常相信弃置不殓或不收的无主尸骨会给生人带来灾祸与疾疫[10],如《后汉书·卢植传》载卢植上书云:“委骸横尸,不得收葬,疫疠之来,皆由于此。宜敕收拾,以安游魂。”[11]唐代萧颖士所作《为从叔鸿胪少卿论旱请掩骼埋胔表》也称:“暴骨中原,感动和气,疵疠是作,灾害用生”[12]都将横尸暴骨视作伤害天和,导致瘟疫和灾难的标志,古代的镇墓文中也常强调将生人与死人分隔的重要性,所谓“生人自有宅舍,死人自有棺椁,生死异处,无与生人相索。”[13]于是作为人间代表的朝廷就有责任使“鬼有所归,乃不为厉”,以防止瘟疫与灾害。其四,对于一些特殊群体死亡的处理,也是官方不可推卸的责任,包括战死士兵、囚役而死的刑徒、因灾而死的贫民、鳏寡孤独之人等往往都是无力自葬的,需要官方进行处理,历史上对特殊群体的类似诏令屡见不鲜,如《魏书》就有收葬囚死者与孤老之人的记载:“在狱致死无近亲者,公给衣衾棺椟葬埋之,不得曝露。”[14]“掩骼埋胔,古之令典……或有孤老馁疾,无人赡救,因以致死,暴露沟堑者,洛阳部尉依法棺埋。”[15]

除官方之外,民间也有进行救助性收葬的行为,有官方为移风易俗推行教化,对民间进行倡导的,如天宝元年,玄宗《埋瘗暴露骸骨敕》说:“移风易俗,王化之大猷,掩骼埋胔,时令之通典。如闻江左百姓之间,或家遭疾疫,因此致死,皆弃之中野,无复安葬……宜委郡县长官严加诫约,俾其知禁,勿使更然。其先未葬者,即勒本家收葬,如或无亲族及行客身亡者,仰所在封邻,相共埋瘗。”[16]也有民间自主进行的,如《唐国史补》载:“大厉初,关东人疫,死者如麻。荥阳人郑损,率有力者,每乡为一大墓,以葬弃尸,谓之乡葬。”[17]值得注意的是,自南北朝起,收葬行为除了受儒家道德影响外,又多受佛教思想的影响,如唐太宗在旧日战场上建佛寺立碑并废毁全国京观重新安葬的行为[18],即是如此。

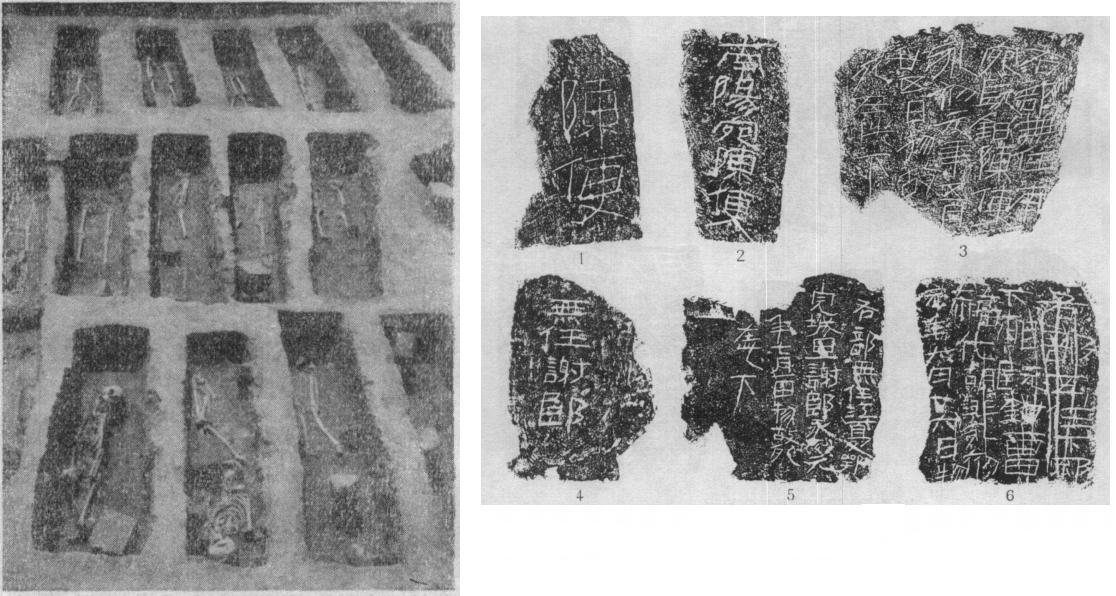

虽然救助性收葬行为历代不绝,但在宋代漏泽园之前的相关考古材料却一直比较缺失,从文献记载来看,此类墓葬的形制大多相当简单,也缺乏通用的定制与标志性实物,使其与一般贫民墓葬难以区分,只有一些集中收葬特定对象的遗存,才能确定为救助性收葬所作。如1964年由中国社科院考古所发掘的东汉洛阳城郊刑徒墓,于2007年出版《汉魏洛阳故城南郊东汉刑徒墓地》报告全面、系统地发表了相关资料,该墓地面积较大,墓坑集中稠密,排列整齐有序,发掘出土了五百余座墓葬与八百多块铭文墓砖,铭砖上刻文字,记明其所属的监管机构、来自何处、刑罚名称、死亡日期等。此后,1988年中国社科院考古所又在汉魏洛阳外廓城内发现两处丛葬墓地,这两处丛葬墓地性质相同,其墓坑与葬具类似汉魏故城南郊的刑徒墓,但与刑徒墓几乎无随葬品相比,其随葬品丰富许多,据段鹏琦先生考证,这批被出土铭砖称为“西人”的被收葬者,很可能是东晋桓温北伐时的亲信部队,因战死或其他原因死亡而被集中收葬[19],这两处遗存毫无疑问即是由国家主导的大型收葬之例证。

图一 东汉洛阳城南郊刑徒墓排列情况及部分铭砖拓本

(采自中国科学院考古研究所洛阳工作队:《东汉洛阳城南郊的刑徒墓地》,考古1972年04期,第2-19+68-69页)

二、制成——宋代漏泽园

宋朝是中国历史上一个极为重要的转折朝代,也是中国历史上经济与文化教育最繁荣的时代之一。反映到救助性收葬方面,则是诞生了国家官办的慈善性质公墓机构——漏泽园。

宋代初年继续施行同前代类似的收葬方式,多以诏令的形式收埋无主尸骨,没有定制与相应机构。直到宋神宗元丰年间,以王安石变法为契机,国家收葬措施才首次制度化,并向全国推广,这次制度化即可视作漏泽园之法的初创。不过,随着北宋新旧党争的发展,曾一度被废止,《宋史》中即将漏泽园记述为“元丰旧法”,在宋徽宗时期,在新法派骨干蔡京的主导下才恢复:“崇宁初,蔡京当国,置居养院、安济坊……三年,又置漏泽园。初,神宗诏曰:开封府界僧寺旅寄棺柩,贫不能葬,令畿县各度官不毛之地三五顷,听人安厝,命僧主之……至是,蔡京推广为园,置籍,瘞人并深三尺,毋令暴露,监司循历检察……宣和二年,诏居养、安济、漏泽可参考元丰旧法,裁立中制。”[20]《宋会要辑稿》也记载:“(崇宁)三年二月三日,中书言:「州县有贫无以葬或客死暴露者,甚可伤恻。昨元丰中,神宗皇帝常诏府界以官地收葬枯骨。今欲推广先志,择高旷不毛之地,置漏泽园。凡寺蹑寄留鵳椟之无主者,若暴露遗骸,悉瘗其中。县置籍,监司巡历检察。」从之。”[21]自此之后漏泽园成为定置,未再更易。

漏泽园创立之初便有制度,包括墓葬规格、墓地监管、入葬条件、经费来源、守园人选取等都有具体规定。但在后来的地方具体施行中还是出现了不少问题,如“州县辄限人数……以无病及已葬人充者葬……奉行尚或灭裂,埋瘗不深,遂致暴露”[22]“有司奉行颇过,至有分为三园,良贱有别。又葬日及岁时设斋醮、置吏卒护视,守园僧以所葬多为最得度牒及紫衣,遂有析骸以应数者。”[23]等等,甚至还随着两宋之交一度荒废,南宋建立后才恢复,后来又随着南宋政治军事局势的动荡,不可避免地混乱与衰落。

宋代漏泽园在考古材料上也发现较多,据研究者整理,其空间分布相当广泛,遍及中国南北的多个省市[24],印证了史书记载的真实性。漏泽园墓葬的形制十分简单,以整体来讲,漏泽园墓地是一个丛葬墓地,通常占地十数亩,排列整齐,但没有像一些族墓之类丛葬墓地有地位分化之别;以单个墓葬来讲,漏泽园墓均是长方形或方形的土坑竖穴墓,葬具多为大陶缸、陶罐,随葬品极少,常见的是有文献所载记录死者相关信息的铭砖。在目前发现的漏泽园墓葬中,由三门峡市文物工作队发掘的北宋陕州漏泽园是规模最大最完整的一处,现存墓葬估计2000余座,已发掘的有849座,出土铭砖380块,并且已出版了考古报告,为学界提供了非常有价值的研究材料。

图二 北宋陕州漏泽园墓葬分布情况、M0751双陶缸仰身直肢葬、M0101常兴墓出土铭砖墓志

(采自三门峡市文物工作队:《北宋陕州漏泽园》,北京:文物出版社,1999,图版页)

漏泽园在宋代出现的原因,有不少学者结合文献记载与考古材料进行了部分论述,有认为其与宋代特殊兵制有关,包括因“刺配”制度、“冗兵”问题等以至在北宋变法运动的直接影响下产生的[25],有认为是出于维护礼制禁止两宋时盛行的火葬需求的[26],有认为是在宋代“不抑兼并”政策导致人地矛盾、阶级矛盾空前激化背景下产生的[27]。总之,漏泽园的出现确有其特定的历史条件和社会背景,但作为救助性收葬制度化的重要载体,其自宋代确立之后便未再废止,并与传统的“掩骼埋胔”措施一起作为古代国家丧葬救助的重要手段一直延续至后世。

三、尾声——明清义冢

明清时期,中国传统的救助性收葬出现新的特点,即民间义冢的大量出现。本来包括官办漏泽园在内所有救助性收葬之地均可称义冢,清代俗语辞书《谈徵》就说义冢:“起自宋代,韩琦镇并州,以官钱市田数顷给民安葬,蔡京设漏泽园,皆所谓义冢也。”清末冯桂芬在《苏太义园记》中也说“族相葬、党相捄、州相賙之道废,而后有义冢……宋沈作宾会稽志云:辟地为丛冢,以藏暴骨,曰义冢。取与众同之意,而创始不详,盖由来旧矣。”[28]但明清时期,各地地方志又常将义冢与漏泽园并列,特别是清代以来的义冢主要由民间主办经营,并且向乡村大大扩展,而官方则转为主要负责对相关行为进行倡导、保护、嘉奖[29],可以说这一时期的义冢之称已逐渐多指民间义冢了。

明代初期,官方仍是举办义冢的主要力量,《明史》记载:“初,太祖设养济院收无告者,月给粮。设漏泽园葬贫民,天下府州县立义冢。”[30]但到了明朝中后期,由于各种原因,官方漏泽园的效果大打折扣,于是民间力量开始填补空缺,并得到官方肯定[31]。清代,民间义冢十分兴盛,会馆、公所、宗族、善会善堂以至于个人都积极投身义冢事业,收葬对象涵盖同乡侨民、行会同业者、同族、贫民、难民等,社会各阶层都积极捐地筹款共襄义举,官方也对之进行倡导保护,共同造就了救助性收葬史上的顶峰[32]。

由于时代较近,数量较多,明清义冢墓地在近代以来各地的城乡建设中常不受重视,多已随之消失,其具体材料也难见报道。但也由于时代较近,一些比较特殊的义冢原址成为具有纪念意义的场所,至今仍发挥着一定的社会功能,如福建莆田的“明倭难义冢遗址”就成为当地重要的教育场所[33],福建省第七批国保单位虎头岗戍台将士义冢群(秦屿戍守台湾将士墓群)也作为爱国主义、国防教育基地在新时代发挥新的作用[34]。

就在义冢之制达到顶峰的时候,中国进入了“三千年未有之大变局”的时代,随着西方公墓制度的传入以及现代国家的建立,掩骼埋胔、漏泽园、义冢都成为历史书上的名词,但绵延数千年的救助性收葬所体现的文明与关怀,仍是中国丧葬史上具有特殊意义的一笔,体现着中国人自古以来绵延不断的人本精神,是我们民族宝贵的精神财富。

注释:

[1] 《荀子》卷十九《礼论篇》。

[2] 《周礼》第五《秋官司寇》上卷。

[3] 钱穆:《中国历代政治得失》,北京:生活·读书·新知三联书店,2001,第46页。

[4] 《吕氏春秋》孟冬纪第十《异用》。

[5] 《礼记》月令第六《孟春之月》。

[6] (明)孙承恩:《拟嘉靖圣德颂二篇·其二》,《文简集》卷三。

[7] 《后汉书》卷七。

[8] 《梁书》卷二。

[9] 《后汉书》卷三十九。

[10] 李建民:《中國古代“掩骴”禮俗考》,《清華學報》第24卷第3期,1995,第 319-343 页。

[11] 《后汉书》卷六十四。

[12] 《全唐文》卷三二二。

[13] 王泽庆:《东汉延熹九年朱书魂瓶》,《中国文物报》1993年11月7日3版。

[14] 《魏书》卷七。

[15] 《魏书》卷八。

[16] 《唐大诏令集》卷一一四《收瘗》。

[17] 《唐国史补》卷上。

[18] 雷闻:《从“京观”到佛寺——隋与唐初战场尸骸的处理与救度》,《魏晋南北朝隋唐史资料》第三十一辑,2015,第163-182页。

[19] 段鹏琦:《对汉魏洛阳城外廓城内丛葬墓地的一点看法》,《考古》1992年01期,第80-82页。

[20] 《宋史》卷一七八。

[21] 《宋会要辑稿》卷六八。

[22] 《宋会要辑稿》卷六八。

[23] 《嘉泰会稽志》卷十三。

[24] 王潇滨:《河南大学文物馆馆藏漏泽园墓砖》,《华夏文明》2017年第7期,第27-31页。

[25] 张新宇:《试论宋代漏泽园公墓制度的形成原因和渊源》,《四川大学学报(哲学社会科学版)》2008年第5期,第127-133页。

[26] 朱晓琴:《禁而不止的两宋火葬》,《陇东学院学报》,2011年第5期,第45-48页。

[27] 张勋燎:《从漏泽园看所谓“太平盛世”——考古发现的漏泽园遗迹和宋代的漏泽园制度》,《四川大学学报(哲学社会科学版)》,1975年第4期,第75-80页。

[28] (清)冯桂芬:《苏太义园记》,《显志堂稿》卷三。

[29] 冯贤亮:《坟茔义冢:明清江南的民众生活与环境保护》,《中国社会历史评论》,2006年00期,第161-184页。

[30] 《明史》卷七十七。

[31] 康意:《探析明朝灾荒中的丧葬救济》,《黑河学院学报》2020年第04期,第148-150+153页。

[32] 赵雅茹:《清代义冢研究》,天津师范大学2021年硕士学位论文。

[33] 夏天杂志社:《莆田东岩山“明倭难义冢遗址”立碑的幕后故事》,“夏天杂志社”公众号,2020年5月20日,https://mp.weixin.qq.com/s/h5tIxdO-b5miWmfdecEHsA。

[34] 福鼎文旅:《万古义冢,情系两岸——全国重点文保单位福鼎市虎头岗戍台将士义冢群》,“福鼎文旅”公众号,2023年10月16日,https://mp.weixin.qq.com/s/-Q-8Zv0SGRX5acddSCtMQw。

图文:张振宇

重庆考古

重庆考古