云南滇池区域是 “滇文化”分布的主要区域,据童恩正先生所述,其范围大致以滇池为中心,西至安宁,东至曲靖,南至元江[1]。至今在这一区域内已开展了大量的考古发掘工作,出土了极为丰富的实物资料。现拟就该区域内出土青铜器上的女性人物形象作初步的梳理及探讨。

一、主要发现

关于女性形象性别的判定,张增祺先生曾系统分析过滇国妇女发型的主要特点[2],但因部分线图或照片呈现不够清晰且该地区女性所着服饰与男子大多时候难以辨别,因此还是以发掘报告所定性别为准。据已发表资料,这一地区青铜器上所见的女性人物形象主要集中于晋宁石寨山墓地[3],在昆明羊甫头[4]、江川李家山[5]及呈贡天子庙[6]等亦有少量发现。其表现形式主要有两种,一是阴刻在青铜器表面;二是铸成俑类,大多作为青铜器的配饰。其载体主要有青铜剑、青铜竿、铜鼓、贮贝器等。整体题材较为丰富,包括人兽搏斗类、乐舞类、跪坐类、生活场面类等。接下来即按照题材的不同对其进行简要的介绍。

(一)人兽搏斗类

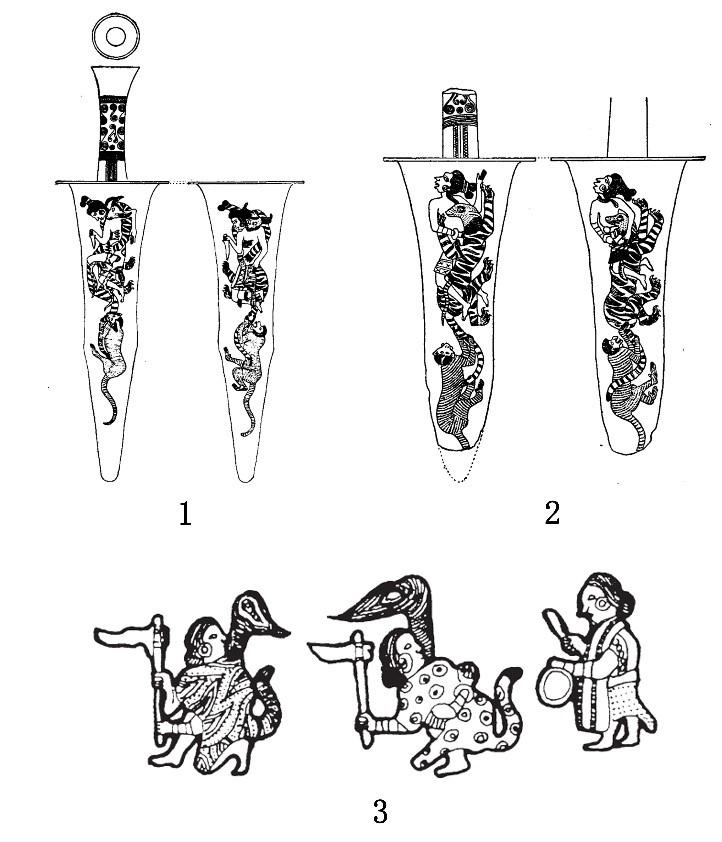

见于石寨山墓地M6及M13,共2件,均阴刻于青铜剑刃部,图像主题为人、虎、猴搏斗。M13:172阴刻一头梳高髻的女性与一虎交缠在一起,女性手持短剑作欲刺之状,虎则环抱其腰咬其肩胛,其下有一猴或抱或咬虎尾(图一,1);M6:48与前者相比有细微差别,即女性手中所持短剑已刺入虎身,虎四爪前伸,似乎将要下坠(图一,2)。

图一 人兽搏斗类与乐舞类女性形象

1.晋宁石寨山M12:172 2.晋宁石寨山M6:21 3.晋宁石寨山M13出土残片纹饰

(二)乐舞类

见于石寨山墓地M13和M17,共2件。M13为铜鼓残片上的纹饰,三位女性依次排开,前二者身穿豹皮和虎皮,兽尾上翘,手中均持短戈作回首状,后者则手持打击乐器(图一,3)。M17为四件铜俑,铜俑皆为妇女,三人作舞蹈状,一人吹笙;其发型服饰相同,均头梳银锭式发髻,背上披罽,其下端缀兽皮,兽尾上翘。

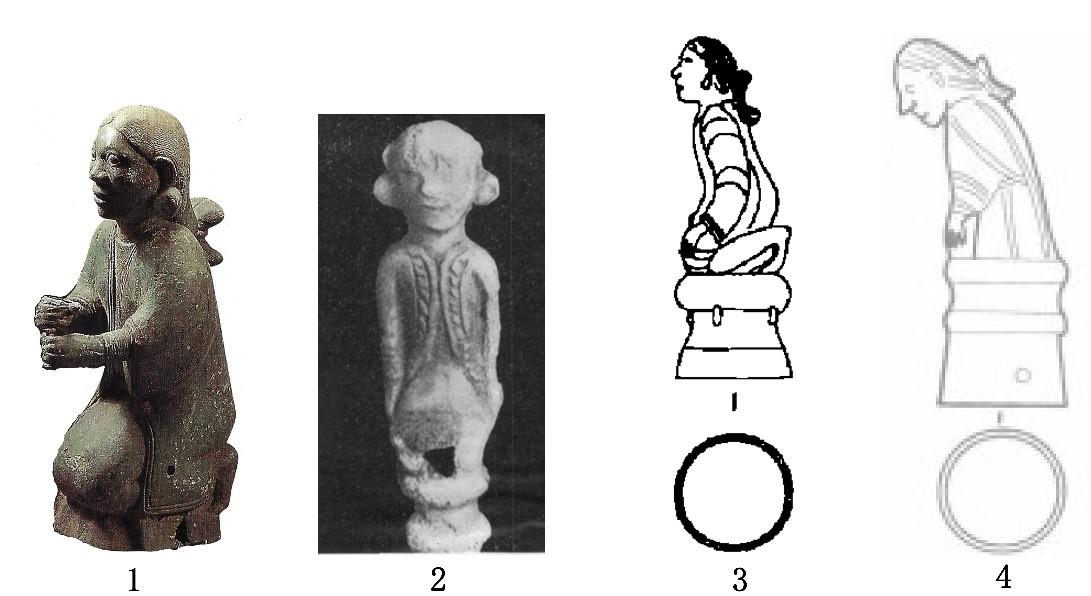

(三)跪坐或站立类

石寨山墓地共发现11件,其中6件为手持长柄圆形伞盖的铜女俑(M1:5、M12:3、M13:227、M17:5、M18:1及M20:2),跪坐或蹲坐于铜鼓或贮贝器表面,形象相似,头梳高髻或银锭式发髻,身穿对襟长衣或披罽,长衣或罽上装饰飞鸟、螺、孔雀、马鹿等纹饰(图二,1);另外 5件为铜竿头饰上的铜女俑(M11:20、M14:9、M18:6、M19:1及M20:14),或跪或立于作铜鼓形的竿头饰上端,发式和服饰与前述铜女俑接近。李家山墓地、羊甫头墓地及呈贡天子庙墓地各出土1件,均为跪坐于作铜鼓形竿头饰上端的铜女俑。李家山墓地M69:159,女俑着对襟长衣(图二,3)。羊甫头墓地M113:2,女俑梳银锭式发髻,身着长裙(图二,4);呈贡天子庙墓地M41:16,女俑梳髻垂发,身着圆领短裙(图二,2)。

图二 跪坐或站立类女性形象

1.晋宁石寨山M17:5 2.呈贡天子庙M41:16 3.江川李家山M69:159 4.昆明羊甫头M113:2

(四)生活场面类

此类女性形象通常是作为一个较大场景的构成部分,而并非单独出现。主要见于石寨山墓地和李家山墓地出土的铜鼓或铜贮贝器上。晋宁山墓地共出土7件,李家山墓地共出土2件。晋M1:4、晋M12:26、晋M20:1、李M69:157,皆为贮贝器上的杀人祭铜柱场面,主持祭典的女性坐于四人所抬肩舆之中或木楼正中央,通体鎏金或形体较大,明显可区别于场景中的其他人(图三,1、2、3);晋M12:1,铜鼓形双盖贮贝器,腰部作领粮之图,图中人物均为妇女,或头顶袋子、空箩筐向粮仓走去,或作取粮、分粮之状(图三,6)。晋M12:2,铜鼓形贮贝器,器盖与腰部皆有女性形象,盖面阴线印铸的妇女皆身穿对襟长衣,作乐舞之状(之所以将此类乐舞与前述乐舞类相别是由于该贮贝器上的妇女形象均未披兽皮,其身份及作用应有所不同);腰部似为巡狩之图,有肩舆四组,其内坐妇女,舆前后随从也多为妇女(图三,7)。晋M13:2,贮贝器,上鼓残碎,下鼓似为赶集贸易场面,口沿铸立体形象共21个,其中妇女形象5个,或背箩筐,或牵牛,或扛盾牌。晋M1:3、李M69:139,均为贮贝器盖面上的纺织场面,其上所铸皆为妇女形象,坐在中央的妇女通体鎏金或形象最为高大,其衣着华丽,身旁有随从(图三,4、5)。

总体而言,晋宁石寨山墓地所见的女性形象相对于李家山墓地、羊甫头墓地及天子庙墓地不仅种类较多,且显示出独特的区域特点,人兽搏斗、身着兽皮类妇女形象等仅见于此;但四座墓地之间显然又有不可分割的联系,均出土有跪坐女俑或站立女俑的铜杖头饰。

图三 生活场面中所见女性形象

1.晋宁石寨山M12:26 2.晋宁石寨山M20:1 3.江川李家山M69:157 4.江川李家山M69:137 5.晋宁石寨山M1:3 6.晋宁石寨山M12:1 7.晋宁石寨山M12:2

二、年代与特点

晋宁石寨山墓地所见女性形象的青铜器分别出土于10座墓葬(M1、M6、M11~M14、M17~M20),除M1为石寨山墓地初次发掘出土外,其余均为第二次发掘成果。据原报告所划分的期别,M14、M17属于第一期,年代上限为西汉初或更早一些;M1、M11~M13及M18~M20属于第二期,年代在西汉文帝五年(公元前175年)至元狩五年(公元前118年)之间;M6则属于第三期,大致在西汉武帝至王莽之间,三期年代前后相衔接。江川李家山墓地中所见女性形象的青铜器一共2件,均出土于第二次发掘成果中的M69,据原报告对该墓地的期别划分,M69属于第三期,年代在西汉晚期至东汉初期。呈贡天子庙墓地和昆明羊甫头墓地中各有1件,分属于M41和M113,M41的年代原报告通过碳十四测年数据推断在战国中期左右,后有学者通过分析其随葬品与同属于滇文化的其他墓地随葬品的特征,认为其年代大致为战国末期至西汉早期,似乎更具有说服力[7];M113则属于原报告所划分的第三期前段,而整个第三期的年代则在西汉初至武帝元封二年(公元前109年)。

综上所述,滇池区域出土青铜器中目前所能确定的女性形象的年代主要集中在西汉中期,战国末至西汉初期及西汉晚期至东汉初只有少量发现,应分别代表此类形象发展的初始期与消亡期;在上述提及的几处滇文化墓地中,又以晋宁石寨山墓地发现的女性形象为最多且有年代较早的发现,因此其在该片区域中可能扮演着此种现象起源地的角色。不过以上推论也有一定的商榷空间,问题在于所能确定的标本数量相对较少,但应不会有太大出入。

另外还应值得引起注意的是出土女性形象墓葬的等级问题及墓主的性别问题。在四处墓地之中,李家山M69、羊甫头M113及天子庙M41的墓葬规模均在4米以上,或可达6米,出土随葬品皆有数百件,彰显出墓主极高的社会地位。石寨山墓地因受埋葬方式的影响,墓葬规模都比较小,但出土有女性形象的几座墓葬的随葬品数量皆有上百件,M6还出土了“滇王之印”,认为其为滇王墓是没有争议的;而M12的规模与埋葬位置与M6接近,且墓中随葬的各类金器的数量均居墓群之首,报告也推测其墓主人为某世滇王[8];M13虽规模相对M6、M12较小,但其随葬品的数量十分丰富,出土六百余件,因此也被认为是某代滇王的墓葬[9]。而其余几座则可能是地位次于滇王的高等级贵族墓葬。总的说来,这批墓葬的墓主都拥有非常高的社会地位。关于墓主的性别,李家山墓地发掘报告通过分析整个墓地出土的随葬品组合后,认为以铜剑、斧、矛等为基本随葬组合的墓葬多为男性墓,而随葬铜钏的则为女性墓。通过进一步观察可知其中部分女性墓中还出有纺织工具,这恰好是男性墓中所没有的。如李家山墓地M69为两女合葬墓,出纺轮3件;羊甫头墓地M113为夫妻合葬墓,出有打纬刀、卷经杆等纺织工具;天子庙墓地M41及石寨山墓地的几座墓葬报告虽未提及其墓主性别,但这两处墓地同属于滇文化且时代与李家山墓地、羊甫头墓地相接近,其丧葬习俗等可能是较为接近的,天子庙墓地M41随葬有纺轮、工形器、卷经杆等,石寨山墓地M1、M14、M17及M20皆随葬纺轮,因此这四座墓葬的墓主可推测为女性。M11、M18及M19因扰乱所剩随葬品相对较少,墓主性别难以作出推论。

由上可知,该区域内出土青铜器上见有女性形象的墓葬均为高等级的贵族墓葬,而墓主性别除滇王墓为男性之外,其余可明确身份的均为女性(个别与男性合葬)。此处可引起一点疑问,即除滇王外的其它男性高等级墓葬中为何没有此类随葬品的出现?有两个原因或许可以作出解释:一为滇王身份的至高无上性,集经济、政治、宗教等权力于一身,其余男性难以企及;二则是因为女性墓主在社会上可能拥有着的特殊身份。但是否如此还需联系此类随葬品本身的功能、特征等进一步进行分析。

三、身份与意义

分析滇池区域青铜器上所见的女性形象的身份与意义,主要从青铜器本身的功能、不同女性形象的特征及其相关随葬品等方面出发。

人兽搏斗类图像以青铜剑为载体,而图像中的妇女恰好也是手持此类青铜短剑与虎、豹进行搏斗并表现出将要战胜的意象,可见在青铜剑上阴刻此类图像绝非偶然,那么其又有何作用?在整个滇文化的图像资料中,类似的女性形象较为少见,因此难以作为切入点进行探讨;但虎或豹的图像材料则是十分丰富的,且通常以虎牛搏斗、虎豹噬牛、猪、羊等形式出现,其中猪、牛、羊此类家畜通常为虎、豹所猎杀。《华阳国志》中提到:“晋宁郡,本益州也,……司马相如、韩说初开,得牛马羊属三十万,汉乃募徙死罪及奸豪实之。”[10],《汉书·昭帝纪》中亦记载:“大鸿胪(田)广明,军正王平击益州,斩首捕虏三万余人,获畜产五万余头。”[11]可知该区域内的畜牧业是比较发达的,而虎豹类攻击性极强的动物想必对当时在经济生活中占据重要位置的畜牧业造成了较大的威胁,因此也应当是当时人们所想要征服的对象,人兽搏斗类的图像所表达的正是该主题。且这两件青铜剑仅出于滇王墓M6和极可能为滇王墓的M13中,这进一步说明其不仅是当时社会愿望的集中表达,也展现了滇王对人们生活生产的庇佑,是王权强大的彰显。而图像中的女性形象既然能独自战胜充满攻击性的虎、豹,说明其拥有独特的力量与身份,有可能是当时的巫师。

乐舞类图像可以分为两种,一是身着虎皮或豹皮的乐舞形象,其下有兽尾上翘;一是身着普通服饰的乐舞形象。二者形象不同,其发挥的作用及身份也应有所不同。这在M13出土的铜鼓残片纹饰上体现得更为清楚,两种形象同时出现,前二者不仅身着兽皮且手执短柲戈,赵德云先生曾在其文章中提到此类短柲戈除了用作仪仗器外,其在滇文化中还被用作巫师的法具[12],由此可推测此类妇女形象的身份应为巫师,此类舞蹈或为某种祭典仪式;而身着普通服饰的妇女或仅是作为此类祭典仪式的参与者或表达的是日常生活中的乐舞场面,并无特殊身份。

竿头饰上的女俑形象是所见最多、分布地域最广泛的。其形象较为普通,通常为头梳高髻或银锭式发髻、身穿圆领或对襟式长衣、或跪或立。竿头饰上除女俑外,也有男俑,更多的还有各种动物形象。关于其性质讨论较多,发掘报告认为其实是竿头上的饰物,属于仪仗类器物[13];有学者认为其为权杖,是身份和权力的象征[14];也有学者认为其是鸠杖的装饰[15];后又有学者通过对整个西南夷地区出土竿头饰的整理和分析,进一步发展了前述发掘报告的观点,推测其是在棺木下葬之前或椁室封闭之后,举行某种丧仪所使用的仪仗器,仪式完成以后即随葬在墓中[16],此说较为合理。但总的说来,由于竿头饰的种类繁多,且性质也相同,因此此类女俑的身份似乎并没有太大的特殊性,唯一一点只是其更多的出土于女性墓主的墓葬中,与墓主性别相关。除此外,位于铜鼓或铜贮贝器上的持伞女俑形象也是如此,其与持伞男俑分别出土与自身性别相同的墓葬中,发掘报告认为其作用即为守护墓中财物。

铸于或阴刻在铜鼓及铜贮贝器上的女性形象是丰富且多样化的,基本出现于各种大场景中,把对其身份的探索与整个画面主题结合起来就容易很多。在领粮、贸易、劳作等场景中,女性形象即属于普通人物;在杀人祭铜柱[17]和或纺织场景中,其中心位置皆有一个体形大于其他人物的女性形象,身体或鎏金,推测其身份为主持祭祀仪式的巫师或主管纺织工作的奴隶主或高等级贵族;在巡守场面中,女性坐于肩舆之中作巡视状,其四周跟有随从,也说明了其身份的特殊性。

总的来讲,以上女性形象或见于青铜剑之上,或见于具有仪仗器类性质的青铜竿头饰上,又或位于仅上层贵族才能拥有的、作为财富、权力象征的铜鼓或贮贝器上[18],不仅其载体具有浓厚的礼仪色彩,部分女性形象自身也具有强烈的宗教性意义。因此,此类随葬品通常仅见于滇王墓或负责祭祀类、生产类的女巫师、高等级贵族女性墓之中。

四、总结

经以上对云南滇池区域出土青铜器上所见女性形象材料的梳理和分析,可知其年代主要集中在西汉中期,西汉晚期或东汉初期以后少见;晋宁石寨山作为发现数量最多,而部分实物年代又可早至西汉初期或更早的墓地,可能为此种现象的起源地,而后向其附近地区辐射。青铜器上女性形象的多样性充分表明了妇女在当时社会各方面的高参与度,包括耕种、纺织、巡猎、祭祀等,且发挥了极为重要的作用;妇女的等级、分工也十分明确,有上至大型祭典仪式的主祭人、巫师,下至参与日常劳作的平民等;为我们研究当时社会的等级组织、宗教仪式、日常生活等方面提供了重要材料。

注释:

[1] 童恩正:《近年来中国西南民族地区战国秦汉时代的考古发现及其研究》,《考古学报》,1980年第4期。

[2] 张增祺:《滇国与滇文化》,云南美术出版社,1997年,第133~135页

[3] 云南省博物馆考古发掘工作组:《云南晋宁石寨山古遗址及墓葬》,《考古学报》,1956年第1期;云南省博物馆:《云南晋宁石寨山古墓群发掘报告》,文物出版社,1959年。

[4] 云南省文物考古研究所等:《昆明羊甫头墓地》,科学出版社,2005年。

[5] 云南省文物考古研究所等:《云南江川县李家山古墓群第二次发掘》,《考古》,2001年第12期。

[6] 昆明市文物管理委员会:《呈贡天子庙滇墓》,《考古学报》,1985年第4期。

[7] 杨勇:《战国秦汉时期云贵高原考古学文化研究》,科学出版社,2011年,第116~118页。

[8] 易学钟:《晋宁石寨山12号墓贮贝器上人物雕像考释》,《考古学报》,1987年第4期。

[9] 蔡葵:《论云南晋宁石寨山第6号墓的史料价值》,《南方民族考古》第一辑,四川大学出版社,1987年,第115~123页。

[10] [晋]常璩撰,刘琳校注:《华阳国志校注》,巴蜀书社出版社,1984年,第393页。

[11] [东汉]班固撰,[唐]颜师古注:《汉书·昭帝纪》,中华书局点校本,1960年,第223页。

[12] 赵德云:《西南夷青铜兵器上蹲踞式人形图像初探》,《文物》,2020年第5期。

[13] 云南省博物馆考古发掘工作组:《云南晋宁石寨山古遗址及墓葬》,《考古学报》,1956年年第1期。

[14] 刘弘:《古代西南地区“杖”制考》,《四川文物》,2009年第2期。

[15] 张增祺:《滇国与滇文化》,云南美术出版社,1997年,第223页。

[16] 赵德云:《西南夷地区出土青铜竿头饰研究》,《考古学报》,2018年第1期。

[17] 冯汉骥先生认为该类图像并不是单纯的祭铜鼓,而大概是一种“祈年”的祭祀,因此其牺牲和主祭者皆为女子;除此外,冯汉骥先生还对其它的类似场面作了重新梳理(冯汉骥:《云南晋宁石寨山出土铜器研究——若干主要人物活动图像试释》,《考古》,1963年第6期)。由于此类图像的性质不会对女性形象的身份判断有太大的影响,因此不展开说明。

[18] 佟伟华:《云南石寨山文化贮贝器研究》,《文物》,1999年第9期。

文稿:叶小青

重庆考古

重庆考古