中国人是“龙的传人”,“沙坪坝”有重要贡献

读史笔记,第一篇。

抗战全面爆发后,中央大学自南京西迁重庆沙坪坝,借重庆大学松林坡开建校舍后复课。1938年1月,农学院建设农场宿舍开挖地基时,偶然发现了一座古墓,其中并列有两具带画像的石棺。

石棺整体保存完好,没有发现尸骸,似乎被人盗过。外侧棺壁有人首蛇身的伏羲女娲画像,棺内一铜镜上刻有“元兴元年五月壬午”铭文。“元兴”是东汉和帝刘肇的年号,启用于公元105年,由此来看,这是一座沉睡了近两千年的汉代古墓。

中央大学文学院史学系教授金静庵、中英庚款董事会艺术考古研究员常任侠撰文记录了这件事,并对石棺进行了考证和研究。这是西迁以来重庆考古的第一个重大发现,开启了此后重庆地区持续的考古和历史研究热潮。沙坪坝汉代画像石棺自此进入了中国考古史、神话史、文化史和美术史,在这些领域的专著中常常提及“沙坪坝”的这次古物发现。

但也带出了一个问题:这两具画像石棺后来去哪儿了?有没有得到妥善保护?今天还在吗?如果还在,真可以算是宝藏了,因为它们是沙坪坝2000年信史的重要物证。

下面就来详细说说,沙坪坝汉代画像石棺究竟是怎么被发现的,后来怎么处置了,以及它们有何历史意义。

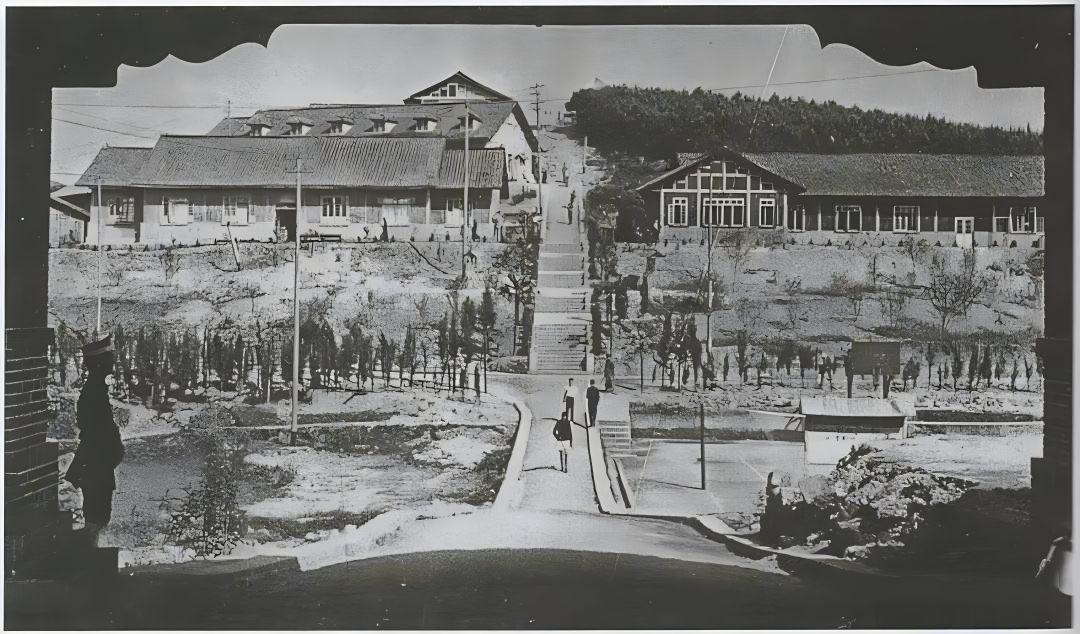

重庆中央大学旧照

当时农学院在学校附近开辟农场,准备给工人建一个宿舍,开挖地基时偶然发现了古墓。农学院职员吴国栋第一个知道这件事,当他来到现场时发现,由于工人不知古物的价值,随葬物品几乎都被敲碎或拿走了,只剩下两个铜镜、两个陶俑和一个陶鸡。

宿舍建成后,石棺就放置在屋后,用来存放杂物,仅存的随葬物品则被吴国栋保存于农学院内。中央大学军事教宫唐世隆偶然来到这里,见到石棺非常惊异,就告诉了中央研究院历史语言研究所所员潘确。

潘确去看了几次,发现石棺外侧有花纹、人物,推断为汉晋时代的古物。金静庵得知消息后也来寻找石棺,此时石棺和带文字的铜镜已被中央博物院带走,存放于博物院仓库内,金静庵只得将陶俑、陶鸡和另一枚铜镜从农学院带到文学院史学系保存。

大概按当时古物保存法规定,象这类偶然发现的重要古物,都应当交由官方的文物机构保存,中央博物院就是国民政府教育部下设的文物管理机构。中央博物院筹备处即今天的南京博物院、台北故宫博物院前身。1933年,经蔡元培倡议而设立中央博物院筹备处,准备在南京建一个现代化的综合博物馆。中博筹备处广泛收集藏品、争取资金、购买地皮,终于在1936年5月开始动工建设。

然而就在第二年博物馆即将建成之际,“七·七”事变爆发,工程被迫暂停,筹备处立即着手转移藏品。一部分被秘密存放于南京朝天宫故宫博物院仓库和上海兴业银行,而大部分价值较高的藏品随国民政府机关西迁入川。1938年1月到达重庆后,筹备处在新市上中二路设立了一个办公处,又向重庆大学借地与中央研究院史语所合建一临时仓库,用于存放文物、文卷档案和其它物资。沙坪坝汉代画像石棺就转移到了这个临时仓库中。

当时的筹备处主任是李济,他被称为中国考古学之父,正是他对殷墟的发掘,奠定了中国考古学在世界考古学界的地位。1938年6月,李济准备对沙坪坝出土的画像石棺拍照和制作拓片,但当时经济十分困难,虽然所需费用不过百元,李济却奔波了两天才得以解决。这正是我们今天能够目睹石棺画像拓片图案的由来。(贺云翱《中央博物院筹备处纪要》)

常任侠(1904 - 1996)

随后,常任侠从金静庵处得到了陶俑照片,又从中博筹备处主任干事裘善元处得到石棺拓片,从而写下了《重庆沙坪坝出土之石棺画像研究》。这篇文章具有重要的学术价值,到今天仍被许多研究论著所引用。

1939年3月,常任侠的文章与金静庵的《沙坪坝发现古墓纪事》同时发表于《时事新报·学灯》专栏,后来又同时被卫聚贤《说文月刊》收录。然而,这两次发表仅《时事新报》配了一张图片,无法展现画像全貌,稍显遗憾。1941年3月,在李小缘、商承祚的帮助下,常任侠的文章又在《金陵学报》再次发表,这一次附上了6张拓片图案,且在上海印刷,图文都很精美,有利于其他学者研究参考。(谢欢《常任侠致李小缘书信四通考释》)

某一日,常任侠偶然看到闻一多在所撰文章中引用了他的这篇石棺画像研究。西南联大清华中文系主任闻一多在引文中称常任侠的文章对研究伏羲很重要,前不久中央研究院史语所专任编辑芮逸夫也写出了一篇《苗族的洪水故事与伏羲女娲的传说》。这两篇文章一个从考古角度、一个从人类学角度探讨伏羲女娲历史,正是受二者启发,闻一多写出了著名的《伏羲考》一文。

闻一多(1899-1946)

在这篇长达4万字的学术论文中,闻一多对典籍中有关伏羲的资料进行了勘误校正,讨论了伏羲和女娲的关系,以及从伏羲的人首蛇身形象到龙图腾等学术问题,这篇文章被誉为开启了现代意义上的伏羲研究,是中国神话学研究的一个重要突破。

但闻一多写作此文还有深层次的考虑。他希望“通过解读古代神话,让民众知道他们有共同的来源,以激发他们的民族意识”,将“龙”建构为中华民族的祖先,视作“我们立国的象征”和“每个中国人的象征”。学界认为,闻一多是“龙图腾”这一概念最重要的发明者。

《伏羲考》发表于1942年,同年,赛珍珠的小说《DragonSeed(龙种)》在美国出版并拍摄了同名电影,描述了中国普通百姓在日军南京大屠杀后不屈的生存状态。1978年,侯德健创作歌曲《龙的传人》,1988年唱响央视春晚,歌曲引起了人们的强烈共鸣,“龙的传人”逐渐成为中国人的代称。所以有人说,中国人变成“龙的传人”,追根溯源就来自闻一多的《伏羲考》。(杨津涛《中国人变成“龙的传人”,得感谢闻一多》)

常任侠曾与闻一多就伏羲女娲学术问题“弛书往来”,在听说闻一多不幸遇害后,他曾作诗一首,哭悼这位伏羲女娲的研究同好:凛凛直笔挟风霜,侃侃风徽震讲堂。大籀许书精篆刻,伏羲女娲费评量。深潭死水激红浪,午夜红烛吐怒光。血染西仓坡下路,千秋留得姓名香。

沙坪坝汉画像石棺拓片,藏于台湾中央研究院

1939年5月,由于日机对重庆的持续轰炸,李济决定将存放在沙坪坝的一部分藏品转移到乐山,另一部分随办公处运往昆明。中央博物院藏品本来就多,现在又多了两具沉重的石棺,应该怎么处理呢?是运走,还是留在重庆呢?不得而知,此后石棺就失去了踪影。

然而,根据1995年出版的《重庆市沙坪坝区志》记载,原西南博物院(重庆市博物馆前身)副院长冯汉骥回忆,中央博物院迁回南京时,因石棺不便搬运,就埋在了原川东师范学校校园内,也就是今天的重庆市劳动人民文化宫范围。

重庆市劳动人民文化宫旧照

这样看来,抗战胜利后中央博物院筹备处又回到了重庆,将文物藏品自重庆再运返南京。可是这段记载出自哪里?区志上没有说明,我于是向三峡博物馆胡昌健老师请教。

我与胡老师素未谋面,此前也不相识,只因为想求证石棺是否藏于三峡博物馆,曾向他请教。胡老师对后辈的提问非常热心,他确认石棺不在三峡博物馆内。当我再次向他请教石棺下落时,他又很快回复我,找到了区志记载的出处。

原来是重庆出版社2005年出版的《董其祥历史与考古文集》。书中《伏羲女娲图像新释》一文谈及沙坪坝汉画像石棺,称“据说该院迁回南京时,因石棺沉重,未能搬走,埋在原川东师范院内(即今文化宫)”。又在注释中写道,“石棺未运走,埋藏情况由冯汉骥先生面告”。

冯汉骥,1936年获美国宾夕法尼亚大学人类学哲学博士学位,毕业后受聘于哈佛大学。李济访美时,力邀他回国共同创办人类学研究所。冯汉骥毅然回国,恰遇抗战爆发,无法实现创办研究所之愿,于是受聘于四川大学,在史学系任教。后来虽然因反对国民党而离校,但在徐中舒一再邀请下,1942年他又回到了川大,兼任四川博物馆馆长。(张勋燎《冯汉骥先生传》)

冯汉骥可能研究过沙坪坝汉画像石棺,虽然主要在成都工作,也关注石棺的动向。当学生董其祥在写伏羲女蜗论文时,谈及石棺,就告诉了他埋棺的事。这条史料的可信度是很高的,不过也让人产生疑问。

为什么要将石棺再埋入地下呢?是因为运不走,索性先埋藏保护起来,将来有一天再挖出来吗?还是因为石棺来自地下,再让它回归地下呢?而且,埋藏地点为什么要选在川东师范学校内?那里距离沙坪坝还有很长的一段路程。

中博筹备处离开沙坪坝时,大概率没有将石棺带走。因为离开南京时,为便于运输,李济对笨重的石器和标本模型均没有携带,装文物和资料所用的都是木箱,现在忽然收了一个巨大的石棺,根本没有条件运输。所以当抗战胜利返回南京时,可能也遇到了同样的难题,当时重庆没有其它文物机构可以托付(北碚有科学博物馆,或许没有建立联系),不得已只能先埋入地下了。至于川东师范学校,石棺可能一直就在那儿。

1939年1月,常任侠由贵阳来到重庆,受中大校长罗家伦之邀,加入中英庚款管理委员会研究艺术考古。他立刻前往中央图书馆查阅资料,寻找研究课题,这时偶然发现图书馆前放置着两具汉代石棺,刻有日神月神和兽面环,古朴可爱,很象伏羲女娲一类图案。于是心中一动,当下就决定对此进行考证研究。(常任侠《战云纪事》)

中央图书馆筹备处,与中博筹备处同属教育部下设机构,抗战爆发后,也由南京迁到重庆。可能由于教育部临时设在川东师范学校内,所以中央图书馆就借学校礼堂设立了办公处。常任侠1939年初在中央图书馆发现画像石棺,这说明石棺已经从沙坪坝临时仓库转移到了川东师范学校内。为什么转移呢?不清楚,只知道中博筹备处在重庆的办公处也在这附近。

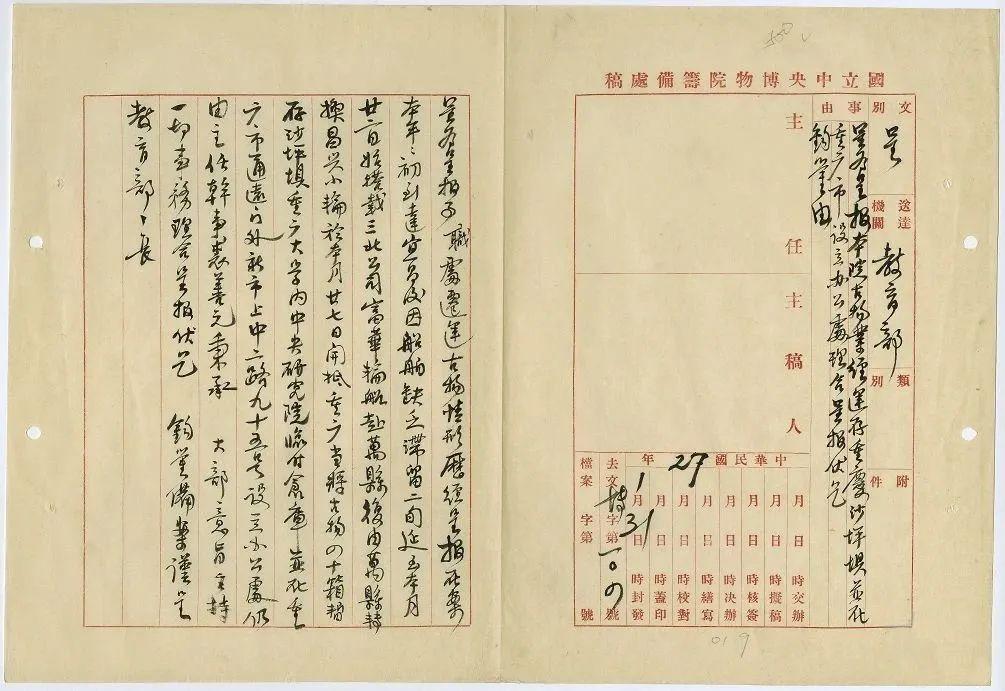

1938年1月,中博筹备处呈民国政府教育部报告

中博筹备处在重庆“新市上中二路95号”设有一个办公处。新市就是重庆新开辟的市区,有一条马路从七星岗一直延伸到曾家岩,分成四段命名,分别是中区一、二、三、四路,后来改为中山一路、二路、三路、四路(张川耀《一条中山路,盘活重庆城》)。上中二路,大概就是中山二路的上段,靠近今天的七星岗观音岩,而川东师范学校今天的劳动人民文化宫也在中山二路。就是说,中博筹备处重庆办公地点与中央图书馆非常接近。

即使这样,也不清楚石棺为什么会摆放在中央图书馆?此后为避轰炸,中央图书馆筹备处、中博筹备处重庆办公处和文物仓库都辗转迁往了四川李庄,石棺大概一直未动。从1939年1月常任侠发现它,至1946年10月中博筹备处返回南京,它可能一直就在川东师范学校内(或许还有另一种可能,冯汉骥的描述并不准确,石棺也许是在1939年中博筹备处撤离重庆时,为避敌机轰炸而埋入地下的)。

然而,画像石棺究竟埋于学校何处呢?如果当时想到将来恐怕是要挖出来的,应该会留下带标记的地图吧,只是目前暂无任何线索。

新中国成立后,邓小平提出应当修建一个满足重庆人民文化娱乐需求的劳动人民文化宫,最佳地点就是原川东师范学校旧址。1952年8月5日文化宫落成,2022年底又进行整体修缮,但从未传出挖到古代画像石棺的新闻。如果冯汉骥当年知道石棺埋藏地点,当他后来到重庆担任新成立的西南博物院副院长时,应该组织力量把石棺挖出来,但很显然他没有这么做,这或许说明他并不清楚石棺埋藏的确切地点。

那么,这两具传奇的画像石棺,今天可能仍旧埋藏在——重庆市文化宫地下某处。

修缮一新的重庆文化宫大剧院

顺便说一下,沙坪坝出土的汉代石棺并非只有这两具。1939年,在重庆中学校内也发现了一具汉画像石棺(这里仅描述地点,当时重庆中学还没有搬迁到此)。有些资料把“重庆中学”解释为重庆一中,其实不对,应该是重庆七中,高家花园一带。这具石棺目前存放于三峡博物馆内,从胡昌健老师提供的图册上,可以一窥石棺的样貌(重庆中国三峡博物馆《巴蜀汉代雕塑》),那两具深埋地下的画像石棺大概也是这个样子吧。

高家花园出土的汉画像石棺,藏于三峡博物馆

还有最后一个问题:中央博物院筹备处在沙坪坝所建的临时仓库在哪儿?

到今天为止,从未有人提出过这个问题。

这应该不是一座小型房屋,要容纳中博筹备处和中央研究院史语所的文物档案资料,应当建一个很大的房子,为了安全牢靠应该使用砖石材料。它距离中大松林坡不会太远,也不会那么容易消灭,经历岁月变迁,会不会也象重大理学院、工学院一样依然伫立呢?

的确有一座建筑符合这一想象,它就是重庆大学的——“七七抗战”大礼堂。(待续)

重庆大学“七七抗战”大礼堂

本文转载自沙磁故事微信公众号,作者是开启新系列的江戈

重庆考古

重庆考古