重庆市文物考古研究院学术交流会

(第一讲)

云南昆明市河泊所遗址的发现与初步研究

一、河泊所遗址的地理位置

河泊所遗址位于云南省昆明市晋宁区上蒜镇,地处滇池东南岸较为开阔的一处滨湖冲积平原,北、东、南三面以梁王山、左卫山、金砂山、龙潭山为界,西以滇池为界,总面积约12平方公里。核心区位于河泊所村-金砂村片区,面积约3平方公里。

河泊所遗址位置图(蒋志龙 供图)

遗址所在区域西部紧邻滇池,东部为关岭山系,中部有零星隆起的低岗山丘,其余区域为耕地,面积广阔,土壤肥沃,是晋宁主要的农耕区。直到今天,乘坐飞机路过昆明上空时,还可以看到大片让人误以为是水域的白色反光区域。实际上,那些是村民们为种植作物搭设的塑料大棚。正是这些塑料大棚,给河泊所遗址的勘探工作带来了不小的“麻烦”。

二、河泊所遗址的发现历程

谈到河泊所,首先无法回避的概念是“滇”。“滇王者,其众数万人,其旁东北有劳浸、靡莫,皆同姓相扶……滇王始首善,以故弗诛。滇王离难西南夷,举国降,请置入朝,于是以为益州郡,赐滇王王印,复长其民。”两千年来,人们对于“滇”的理解,主要来自《史记·西南夷列传》中的寥寥数百字,历史学家围绕典籍也做了大量工作。直到1956年,石寨山6号墓中出土“滇王之印”金印,历史文献才有了确凿的实物印证。史料记载的“滇”得到确认,以铜鼓为代表的大批遗物终于明确了它们的主人。

“滇王之印” (蒋志龙 供图)

河泊所遗址以滇池边的河泊所村命名。1958年,中国社科院考古所调查发现了包括河泊所遗址在内的十余处螺壳堆遗址。根据调查报告中的描述,遗址堆积的螺壳高出地表8米。20世纪90年代,河泊所还能看到大量分布的贝丘遗址,当地村民多用螺壳筑墙,非常引人注目。在1958年的调查中,河泊所遗址出土的遗物非常有限,主要是一些同心圆纹红陶盘,云南省内外可与之做对比的考古出土材料很少,因而当时发现者将河泊所遗址定为滇池区域的新石器时代遗存。

铜鼓 (蒋志龙 供图)

这以后的整个二十世纪,云南考古的工作重心主要是围绕墓葬开展工作。90年代,滇中地区盗墓之风盛行。1996年,在对石寨山墓地盗毁严重区域开展第五次发掘时,勘探发现石寨山墓地还存在大量未清理的墓葬,其中不乏大型墓葬。大量墓葬的发现和未被发现的遗址之间形成巨大反差,随之而来的是对既往工作的反思。

2008—2010年,云南省文物考古研究所和密歇根大学合作,对滇池东南岸的史前聚落展开考古调查,确认河泊所为青铜时代遗址,并且是滇文化的核心居址区。但此次调查仍有缺陷——调查认定的遗址都是根据地表残留的遗物来确定的,并没有通过解剖剖面分析文化堆积。

河泊所遗址核心区 (蒋志龙 供图)

2014年,以石寨山墓地为核心,连同周边同一文化性质的“滇文化”分布区被纳入“石寨山古墓群大遗址考古”项目。经过两年的调查勘探,2016年确认河泊所遗址原始地貌为“台地—水域”相间分布的模式,早期的聚落沿河岸边的台地分布,至汉代大部分水域被填平,聚落范围扩大。至此,滇池盆地的考古工作打开了新局面。

三、河泊所遗址近年考古工作及重要发现

(一)金砂山墓地

金砂山墓地 (蒋志龙 供图)

2015年,云南省文物考古研究所联合晋宁区文物管理所对金砂山墓地进行了考古发掘。金砂山山顶及北、东、南三面山坡地势相对平缓,均有古墓葬分布;西坡较陡,没有用作墓地。考古发现,金砂山墓地的建设是有规划的,早期墓葬中极少见打破关系。墓地发掘面积500平方米,清理墓葬31座,其中土坑竖穴墓30座,均属青铜时代早期,出土有铜凿、刻刀、双翼铜戈、铜镦等器物,与典型的滇文化遗存存在差异,属于新的考古学文化;砖室墓1座,属东汉早中期,出土有典型的汉式陶器,包括陶灶、陶水井等模型,出土的五铢钱可供断代。

铜戈 (蒋志龙 供图)

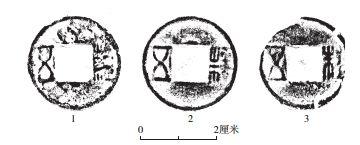

五铢钱 (蒋志龙 供图)

(二)西王庙地点

西王庙地点 (蒋志龙 供图)

2016—2017年,云南省文物考古研究所对西王庙地点进行发掘,发掘面积1100平方米。揭露出从商周至汉代的建筑遗存和灰坑、水井等,出土了大量的瓦片、陶片、动植物遗存,同时还出土了石斧、石刀、铜器残件及玉石器残件等小件遗物。西王庙遗址发掘中发现的商周至汉代的聚落遗存,是首次在滇池东南岸的冲积平原地区发现汉文化和“滇文化”的聚落遗址,为平原地区寻找石寨山文化的聚落遗址指明了方向。

西王庙地点清理发现的柱洞(蒋志龙 供图)

(三)河泊所生产路地点

河泊所生产路地点(蒋志龙 供图)

2018年发掘的河泊所生产路地点,共发掘面积1800平方米,揭露出河道3条,田块11块,道路(田埂)16条,沟63条、灰坑179座,房屋8座,墓葬7座,瓮棺近200座。当前清理完成的近100座瓮棺里都发现有2岁以内的孩童,死因有待相关病理学的进一步研究。河泊所生产路地点出土了较多铁器、陶器及少量骨器和玉石器。在一处汉代废弃河道中发现的“滇国相印”封泥,不仅弥补了古代文献关于古滇国史迹记载的缺失,而且从实物史料上证实了古滇国的存在,标志着汉武帝在设立益州郡、赐滇王王印的同时,也设立了“滇相”,建立了一套行政管理体系。

瓮棺及其内部的婴儿骸骨(蒋志龙 供图)

“滇国相印”封泥(蒋志龙 供图)

(四)上蒜第一小学地点

2021—2023年,云南省文物考古研究所对上蒜第一小学地点进行了3个年度的发掘,发掘面积共计3600平方米。揭露的堆积以两汉魏晋时期为主,发现了道路、大型建筑基址、河道、水井等遗迹,出土大量的封泥、简牍,以及铜器、铁器、玉器、石器等人工制品,还有筒瓦、板瓦、瓦当、砖块等建筑材料。其中出土封泥1169枚,主要集中出土于河道边缘的灰烬堆积中,不仅包括“益州太守章”及益州郡下辖17个县级长官的封泥,还包括益州郡周边越嶲郡、犍为郡(楗为郡)、牂牁郡、永昌郡等太守、都尉、守丞、刺史的封泥;出土简牍内容包括文告、往来文书、司法文书、户版、名籍、书信和典籍,涉及政区建制、职官制度、赋役制度、司法制度、民族关系和交通状况等,目前正在进行简牍残片的缀合和文本的释读,研究已取得初步成果。封泥与简牍内容相互印证,成为汉代中央在云南行使治权的有力证据,对于研究统一的多民族国家的形成有着巨大的价值。

封泥(蒋志龙 供图)

简牍(蒋志龙 供图)

四、河泊所遗址的初步认识

首先,通过近年来的考古工作,结合河泊所遗址数个发掘点的地层序列,从新石器文化到青铜时代早期的“先滇文化”,再到“滇文化”“益州郡”的年代框架清晰明确。由此,滇池盆地早期遗存的编年体系被建立起来。

其次,近年的考古实践中发现了一个有趣的现象,即在遗址西部以河泊村为代表的区域内发现的遗存大多早于汉代,极少有汉代遗存;与之对应的是,遗址东部以上蒜第一小学地点为中心的区域内则发现有大量汉代遗存,包括砖瓦、封泥、简牍等,而极少有“滇文化”遗存。大胆推测,遗址西部以河泊村为代表的区域或许与滇国都邑有关,汉代置益州郡后,原都邑被废弃,其东面新建城址,为益州郡郡治。上述设想还有待后续考古工作的进一步佐证。

推测可能与滇国都邑和益州郡郡治有关的区域范围(蒋志龙 供图)

最后,聚落遗址考古离不开多学科合作研究。一是古环境研究,通过遗址及滇池沉积物分析,明确滇池盆地从商周至汉代的气候变化,有助于在寻找聚落遗址时少走弯路;二是植物考古研究,对河泊所遗址各发掘点进行的植物遗存分析,鉴定出了稻、粟、黍、小麦、大豆、荞麦等农作物,明确了各阶段农业结构及其历史性变化,有助于了解各时期的农业生产模式;三是动物考古研究,通过对2017年发掘的两处探沟进行动物骨骼鉴定及分析,表明遗址发掘区的居民主要以牛、猪、马等家养哺乳动物作为主要的肉食资源,偶尔狩猎赤鹿、梅花鹿、水鹿和麝等野生动物作为补充性肉食资源;四是体质人类学研究,通过对出土瓮棺进行清理和鉴定,对于研究西南地区早期瓮棺葬葬俗具有重要意义。

五、河泊所遗址考古工作的收获及意义

河泊所遗址是商周至秦汉时期的大型聚落遗址,是云贵高原商周至秦汉时期重要的政治经济和文化中心。围绕河泊所遗址开展的考古工作,确认了滇文化的源头,构建了滇池盆地从商周至秦汉时期的年代框架,厘清了考古学文化发展序列,其中大量简牍和封泥等文书资料的发现,弥补了史料的不足,为研究秦汉时期西南边疆治理提供了重要文字资料,为中国统一多民族国家的形成和发展提供了考古学的证据。

(编者按:本文根据2024年1月25日云南省文物考古研究所研究馆员蒋志龙在“重庆市文物考古研究院学术交流会”上的发言录音资料整理而成,文章经主讲人蒋志龙审定。)

整理:杨愫

重庆考古

重庆考古