编者按:本文根据中国社会科学院考古研究所严志斌研究员在2020年1月15日“重庆市文化遗产研究院2019年业务科研汇报会专家讲座”上发言录音资料整理而成。

巴蜀符号概说

严志斌

▲ 严志斌研究员

何为巴蜀符号?

在四川、重庆地区出土的战国秦汉时期器物上,常见一些图形符号,与平常所见的纹饰有异,又与汉字不同。学界多称此类符号为“巴蜀符号”。对古文字,特别是对死文字的解读是学术界的重大课题,巴蜀符号是这一课题中的难题之一,也是目前尚未明确其性质与含义的符号系统,对这一课题的研究将有助于重建与理解巴蜀古文化。

巴蜀符号的性质

此前,学术界大量对巴蜀符号的研究将重心放在了对符号的释读上。

一为花纹说。持这类观点的学者较少,没有专文出现,只在描述文字中使用“花纹”等字眼。

二为图像语言说。邓少琴认为巴蜀符号是巴人使用的象形文字,处于最初创字阶段,“有些有如图画”,推想它与汉字的构造可能具有一些共同基础;李复华和王家祐认为巴蜀符号绝大多数是写具体的实物图像,没有动词、形容词、连接词、数目字,不构成文句,称之为“巴蜀图语”。

三为符号说。孙华认为文字是由物件记事、符号记事、图画记事引导出来的,但这些物件、符号、图画本身并不是文字,它们只起备忘作用,而不能完整记录语言,所以称其为“巴蜀符号”,是一种原始巫术吉祥符号;刘豫川从印章研究出发,认为巴蜀符号印章是具有标识、领有、称谓、徽记等一类实用性质,在巴蜀青铜器上,“符号”、“纹饰”两者联系密切,界限难免混淆。与青铜器不同,纳入印章组合的所有符号不是纹饰,至少处于狭义文字的上源。

四为文字说。童恩正认为巴蜀符号是文字,巴蜀两族进入阶级社会,文字的出现和使用是必然的,从文字结构来看,这种文字是方块字而非拼音字,直行而非横行,应属于表意文字;李学勤也认为巴蜀符号属于文字,并将《四川船棺葬发掘报告》的“符号”认定为巴蜀文字甲,将“似汉字而非汉字者”为巴蜀文字乙。巴蜀文字甲包括一些常见、抽象的文字属于表音,另一种不常重复出现的,具象的文字属于表义;钱玉趾认为成都百花潭战国墓出土的铜盉盖上的符号,应是一种较为发达的拼音文字,属于音节文字体系。

五为图腾徽识说。邓廷良、陈宗祥认为巴蜀符号为族徽;胡大权认为巴蜀符号与图腾艺术或宗教绘画有关;王仁湘则视其为一种泛文字体系,其各种组合形式,多数是巴蜀人的徽识,包括联盟的徽识,也有部族徽识,甚至还有家族及个人的标记,同时也有文字的意义。

也有学者将巴蜀符号与甲骨文、金文或民族文字,如彝文、纳西文进行对比释读,虽然提供了研究的视角,但对问题的解决没有根本的促进。

巴蜀符号分布地域

据统计,巴蜀符号的出土点主要在重庆、四川、湘西、鄂西以及陕南等,主要分布在四川盆地西部以成都平原为中心的南北条带,以及重庆至枝江的峡江地区。分布区域与巴蜀文化的分布范围一致,但具体出土点却比巴蜀文化遗址点少得多。

研究思路

对巴蜀符号进行系统研究,应充分发挥数字统计分析技术的作用,调整研究范式。首先厘清每一种、每一类巴蜀符号的特征、变化、组合、地域、年代,才能考虑进一步的研究和解读;其次运用考古类型学进行分期断代,综合考虑铸有巴蜀符号的器物,进行统计分析;然后分析同一器物上的符号组合规律以尝试推求其语言学特征,把握符号在不同的时段、不同的地域的分布、变化以推求符号在不同的时空维度的特征;最后,分析符号与其载体性质的对应关系(如不同的材质、不同的用途、不同的社会层级),尝试回答巴蜀符号的性质、内容、分类、特点、规律等问题。

巴蜀符号的时代

巴蜀符号的时代只能通过所在的器物年代进行判断,时代上限可至春秋晚期,下限为西汉时期,集中在战国时期。四川广汉三星堆商代文化遗址出土陶片上发现有刻划文字符号,但不能将巴蜀符号上推至商代。巴蜀符号流行的时代基本在战国初期至西汉早期。

巴蜀符号器物种类

巴蜀符号出现的器物种类包括剑、矛、戈、钺、削、錞于、罍、箭镞、漆耳杯、勺子等。依据将巴蜀符号尽可能进行区分的原则,区分出272种符号,2844个符号单字,依其所像归为人形12种、动物形26种、植物形33种、器物形31种、建筑形20种以及几何形150种等。此外,有一些符号形体上虽有差别,但通过组合可以推测它们可能是同一种符号的异构。

两类特殊符号

巴蜀符号研究中有两类特殊符号载体即虎纹戈和棘戈。

虎纹戈即一种有虎纹的戈,戈的上缘有一行字。通过对比研究,认为虎纹戈铭是汉字的可能性极大,需要先将其从巴蜀符号中剔除出去。

棘戈上的铭文一般在下垂的胡部棘戈上的“棘”字符号可分为五类。从符号的数量、组合以及戈的数量上来看,“棘戈”似乎在楚地为多,四川地区“棘戈”的分布是此类戈分布的边缘地区,年代多集中在战国中晚期;棘戈铭则仅见于铜戈上,不见于其它有巴蜀符号的器物上,与巴蜀符号非同一系统;从“棘戈”内部的凤纹来看,应该属于楚戈。

因此,巴蜀符号戈、棘戈、虎纹戈应为三类,不应统一归为巴蜀符号戈。

巴蜀符号研究举例

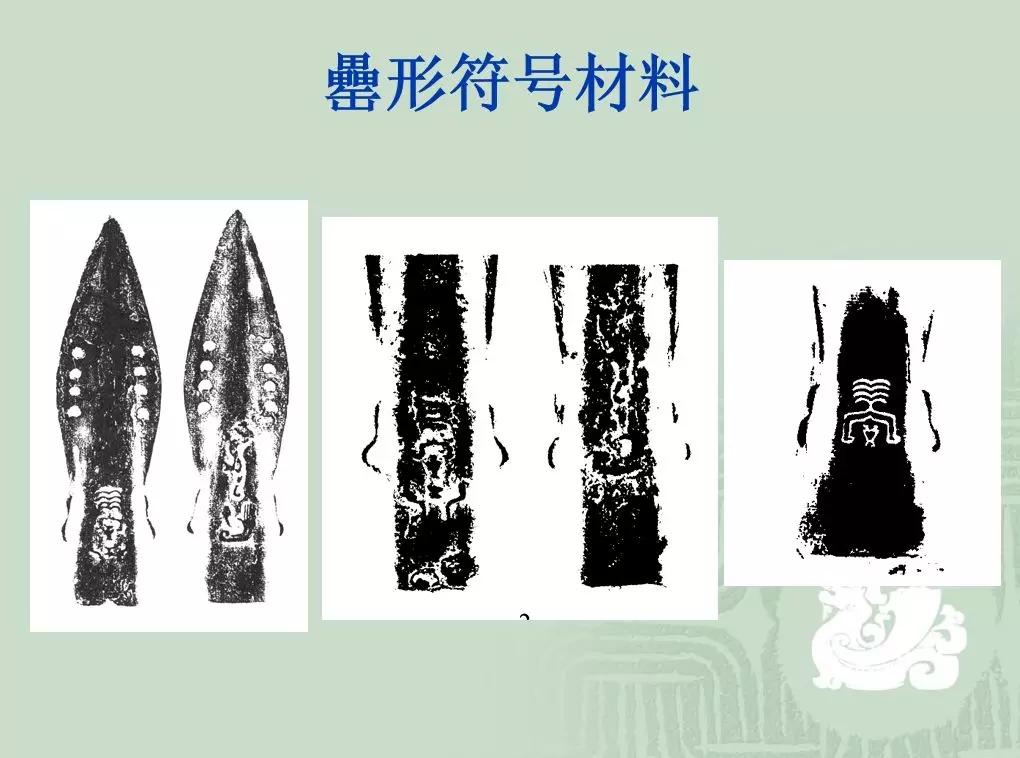

以战国时期巴蜀文化罍形符号研究为例,得出如下推论:第一,时代范围为战国早期至秦;第二,主要组合为“罍”与“宝盖”,属于固定的组合;第三,符号归类有水波纹和折线纹;第四,有“同铭”现象,即同样铭文在不同器物上出现;第五,繁化现象;第六,巴蜀文化中有“列罍”制,列罍的出现与使用,说明巴蜀文化对罍的重视,较比其它的铜器有更重要的意义,并以此开成了独特的使用礼规;第七,川西蜀文化区中罍形符器物从战国早期到战国晚期皆有分布,巴文化区罍形符号分布似不是主要分布区,从历时性分析,成都平原蜀人区出罍形符号的墓葬等级都很高,巴人区出罍形符号的墓葬等级较低;第八,巴蜀符号本身的方向性问题,这关涉到符号本身结构与形态的问题,是巴蜀符号研究中的关键性问题;第九,次序性问题,即在一个器物上的巴蜀符号应该以怎样的顺序来排,巴蜀符号应存在一定的次序性。

以战国时期巴蜀文化钟形符号研究分析表明,主要分布在川西蜀人聚居区,峡江巴人区不见出土,应为蜀人特有符号。学术界对其释读的主要意见有“铎”、“牙璋”、“钟”等。“钟”与“罍”的组合,仅出现于印章中,说明在当时蜀人的社会意识里,印章是一类重要的标示物。鉴于出土印章的墓葬级别比较高,拥有“钟”与“罍”印章者,当是蜀人社会中的高地位者,“钟”应该是蜀人文化中具有社会等级身份含义的符号。

纹符号流行时代主要在战国时期,分布地域从川西的蜀人区开始,尤以成都附近为集中分布。对于符号组合的理解,应该是概念表述的繁化与细化。符号组合和数量在战国时期的变化趋势是先渐增,到战国晚期早段最为繁复,到战国末期又呈现简化、少化的态势。此类符号总体而言,不是社会等级的标识物。

纹符号流行时代主要在战国时期,分布地域从川西的蜀人区开始,尤以成都附近为集中分布。对于符号组合的理解,应该是概念表述的繁化与细化。符号组合和数量在战国时期的变化趋势是先渐增,到战国晚期早段最为繁复,到战国末期又呈现简化、少化的态势。此类符号总体而言,不是社会等级的标识物。

纹符号流行时代在战国中期至汉代,集中于战国晚期到秦,主要出土于川东和川北的巴人区,而川西与川西南的蜀人区则出土较少,与器物种类没有对应关系,在其被使用的过程中有不断繁化的趋势,符号与社会等级相关。

纹符号流行时代在战国中期至汉代,集中于战国晚期到秦,主要出土于川东和川北的巴人区,而川西与川西南的蜀人区则出土较少,与器物种类没有对应关系,在其被使用的过程中有不断繁化的趋势,符号与社会等级相关。

纹符号年代流行于战国中期到秦灭巴蜀后,地域分布散乱,与等级没有特定对应关系,符号使用等级在巴蜀文化社会中与社会层级没有明显的对应关系,与其它符号的组合说明巴蜀符号的组合是有一定次序和意义,不过在次序的共同规律之下,符号组合也有一些局部的变动。

纹符号年代流行于战国中期到秦灭巴蜀后,地域分布散乱,与等级没有特定对应关系,符号使用等级在巴蜀文化社会中与社会层级没有明显的对应关系,与其它符号的组合说明巴蜀符号的组合是有一定次序和意义,不过在次序的共同规律之下,符号组合也有一些局部的变动。

纹符号分布时代为战国中期到秦代,只见于铜剑、铜戈、铜矛上,存在组合规律,是流行于巴蜀文化区的共同符号,在峡江地带的巴人区有更大的流传性。

纹符号分布时代为战国中期到秦代,只见于铜剑、铜戈、铜矛上,存在组合规律,是流行于巴蜀文化区的共同符号,在峡江地带的巴人区有更大的流传性。

四川宣汉罗家坝墓地出土巴蜀符号63类,其中有7种符号仅见于罗家坝,但是与族群没有太大关系。罗家坝巴蜀符号组合、数量、年代变化也经历由简到繁,再从繁到简的过程。同时,发现了同铭器,与四川什邡城关战国墓地出土符号总体上接近,相似性大于其它地点。施劲松认为罗家坝的铜器组合和成都平原蜀人区的铜器组合相似,与从巴蜀符号研究上得到的结论一致。

总结及问题

巴蜀符号研究涉及多个问题:复合式符号的问题,即符号常形成固定组合出现;符号的异体关系问题,即有一些符号在形体上差别比较大,但通过符号的组合可以推测它们可能是同一种符号的异构;符号年代的不一致性的问题,即巴蜀符号并不是在同一时间同时创立,并同时使用,其消亡也并不同时;符号使用频率的问题,即对符号组合和单体出现次数进行统计,发现有些符号单体出现高达100例以上;符号方向性问题,即同一巴蜀符号在矛与剑上的位置常常互为反向,其方向性问题难确定;器物性的问题,即有些符号出现在多种器类上,有些符号仅见于特定种类的器物上;族群性问题,即虽可以通过巴蜀符号地域性分布来探讨之,但总体而言并不能区分出巴人或蜀人的专用符号,巴蜀符号似乎不具备民族的族群性特征,但又不能排除其有聚落性(地域性)的特征,其族群性的研究还得基于对巴蜀人群聚落形态性质的深入研究。

重庆考古

重庆考古