2022年6月2日下午,由南京大学文化与自然遗产研究所、江苏省大运河文化旅游发展基金主办,《大众考古》编辑部、江苏省大运河文化旅游投资管理有限公司承办的华慧讲坛、南京大学考古名家讲坛、长江文化系列讲座在线上线下同时举行。主讲人重庆市文物考古研究院白九江研究员带来了题为《巴蜀青铜文化的结构——兼论青铜器群视角下巴蜀政治中心的变迁》的报告,讲座由南京大学历史学院贺云翱教授主持。

一、青铜器群:早期文明政治中心的重要象征

首先,白九江研究员谈到了他对青铜器群的理解。在人类文明早期阶段,政治活动与宗教活动关系紧密,通常存在“政教合一”的特点,政治中心往往是宗教活动中心,这为我们从宗教指征来判断政治中心提供了可能。在中国上古时代,宗教活动主要体现为对自然神(天地山川和动植物)和祖先的崇拜、信仰及祭祀。青铜器是文明的重要标志之一,与上层社会、权力中心有着独特而天然的关联,象征着财富,象征着盛大的仪式,让其所有者与祖先沟通,象征着对金属资源的控制,是政治权力的独占。

青铜器的大规模生产意味着手工业的专门化。青铜器因具有特定的功能,对它的使用还体现出人们的价值观。无论是中原,还是南方的早期文明社会,人们都选择将青铜器作为政治和宗教活动的重要工具。当青铜器的制造技术发展到能够铸造复杂、大型的器物时,青铜器就不再是日常生活用品,而成为拥有者身份和地位的标志。一是部分拥有这种青铜器的人意味着掌握了沟通天地的手段,青铜器成为获取和维持政治权力的主要工具。二是统治阶层还可以将对资源和青铜铸造技术的专控进一步发展为控制社会的手段。

中原的青铜器更多用于礼仪活动,并主要作为随葬品出现在不同等级的墓葬中,铜器形成固定组合,使用变得制度化、等级化。在南方地区,青铜器主要用于宗教和祭祀仪式(盘龙城等商文化直接分布地除外),在入地时更多地呈现非随葬的特征(江西清江大洋堆铜器群的考古发掘报告虽然将其定为墓葬随葬品,但一直存在祭祀坑的看法),只是到了西周中晚期以后,墓葬才成为南方青铜器的主要归属。

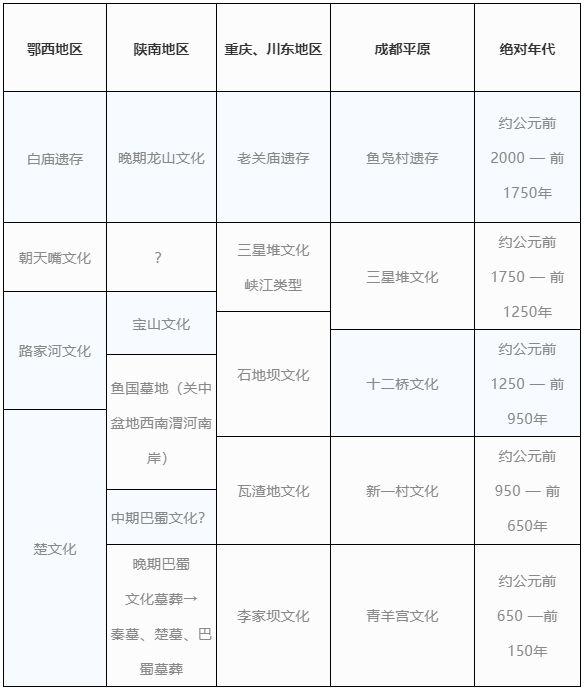

白九江研究员进一步谈到了青铜时代巴蜀文化的分区与分期,将其分布区域、代表性考古学文化或遗存类型以及绝对年代归纳总结如下,为大家更好理解西南地区青铜时代的巴蜀文化面貌提供了帮助。

二、三星堆王国的兴起与宝山政治中心的出现 ——夏代至商代中期的巴蜀文化格局

在谈到夏代至商代中期巴蜀文化问题时,白九江研究员回顾了大家比较关切的三星堆文化、早期巴文化和陕南地区的城固洋县铜器群,为我们揭开了早期青铜时代巴蜀文化的神秘面纱。

(一)关于三星堆文化

白九江研究员认为商代中期以前的成都平原政治中心发生过三次权力中心的转移:从宝墩文化城址林立,到鱼凫村城的一统,再转移到三星堆古城。

三星堆文化早中期,四川盆地内考古文化面貌趋于统一,包括现重庆地区(至少是长江沿岸)被纳入了一个强大的统一的三星堆文化圈层内,但两地之间仍有一些细微的文化差异。这一时期的三星堆文化遗址在四川盆地数量较少,除三星堆遗址等级较高外,其他遗址面积小而简单,遗址间等级差异不明显,可见当时的社会分化程度有限。三星堆文化向四川盆地东部和鄂西地区的扩张,可能并不是经济发展和社会分化的自然结果,而只是军事征服和扩展的结果。三星堆文化社会的统治者,通过对各地的征服和掠夺,建立了三星堆王国的政治和经济基础,导致了各地既有文化的衰落、中断,也导致了这一时期各地经济社会的衰败。

(二)关于早期巴文化

夏代晚期至商代早期,在重庆地区和鄂西地区已经萌芽了巴文化。从晚期巴文化的考古发现来看,其陶器中始终存在圜底器、尖底器两类颇具特色的陶器,它们具有不同的文化传统来源。在三星堆文化早期,鄂西地区的朝天嘴文化就已经存在较多的陶圜底器,而重庆地区则出现极少量的厚胎陶尖底杯。这样看来,早期巴文化在三星堆文化形成之初已经初露端倪,但被三星堆文化所压制而不太彰显。

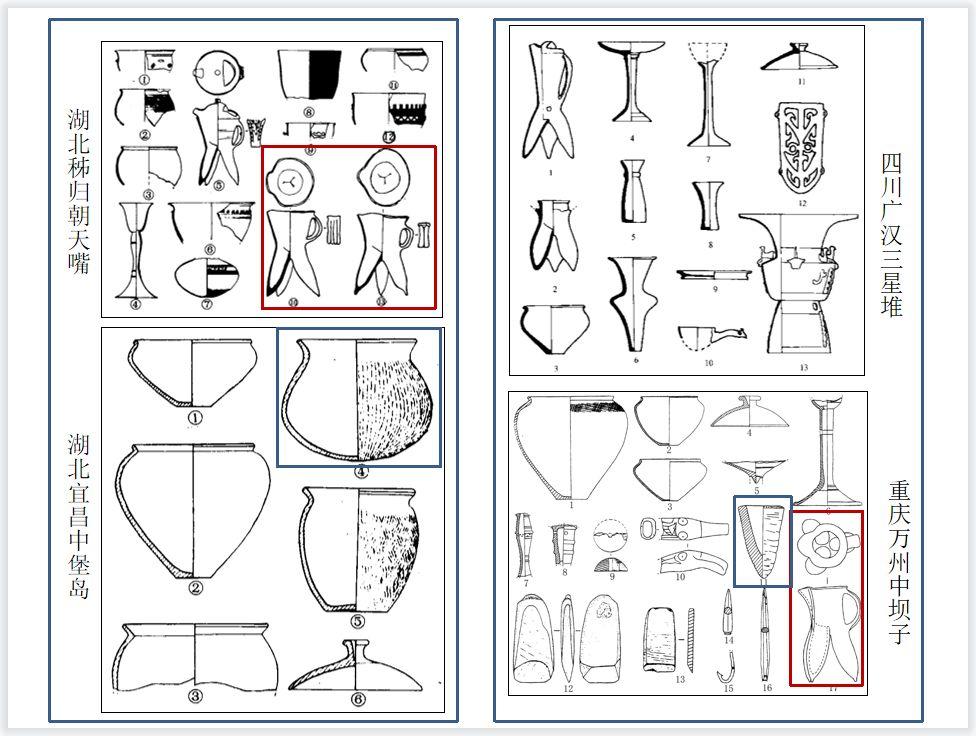

三峡地区三星堆文化、朝天嘴文化类型中的尖底器和圜底器

朝天嘴文化存在较多本地文化因素(以中堡岛遗址夏商遗存为代表),可以称为“先巴文化”,但这一文化受到三星堆文化早期的强烈影响,故有学者认为其在政治上为“从属于三星堆文化蜀王朝”。到了中原地区二里岗上层阶段,鄂西地区首先摆脱了三星堆文化的控制,最早出现了具有典型巴文化特征的路家河文化,并向北到达了陕南地区,产生了宝山文化。到殷墟一期阶段,路家河文化向西已经影响到重庆大部地区,与本地文化汇流产生了石地坝文化。路家河、宝山、石地坝是第一个具有巴文化特征考古文化群,奠定了以后巴文化族群、巴国活动的文化空间。

(三)关于城固洋县铜器群

在陕南地区分布地域内有著名的“城固洋县铜器群”,与宝山文化同时代。自上世纪50年代以来,陆陆续续发现了26批城固洋县铜器群,分布在14个地点,出土铜器654件。埋藏地点多位于江河两岸的土台上,埋藏坑有长方形坑或圆形坑,推测主要与祭祀等宗教仪轨有关。城固洋县铜器群的时代可从商代中期延续到商代晚期,其风格特点经历了从引进到模仿,再到地方特征的产生,其自身特征的彰显,又说明了其与商文化和蜀文化的区别。结合宝山文化的分布地域和时代,城固洋县铜器群和宝山文化的创造者应为同一个族群。宝山文化属于早期巴文化群的重要组成部分,尤其受路家河文化的影响较深。从文献记载的早期巴文化政治中心的方位、巴文化与商文化分界的位置、陕南地区有关巴的历史地名,并从西周、春秋时期巴国活动地域向上反推,白九江研究员认为陕南大部分地方在商代为巴文化族群的分布区,城固洋县铜器群所在地应为早期巴文化的政治和宗教中心,其创造者当为早期巴文化族群之一。

商代早中期的城固洋县铜器群中,有相当大一部分青铜礼容器应该是从盘龙城遗址传播过来的,然而其埋藏方式却属于南方青铜器祭祀埋藏性质。城固洋县铜器群最初是受商文化影响形成的,虽晚于三星堆文化起源,但起始年代却早于三星堆遗址祭祀坑铜器群。这就是最初的巴蜀文化铜器群,它的出现意味着早期巴文化政治和宗教中心的形成。

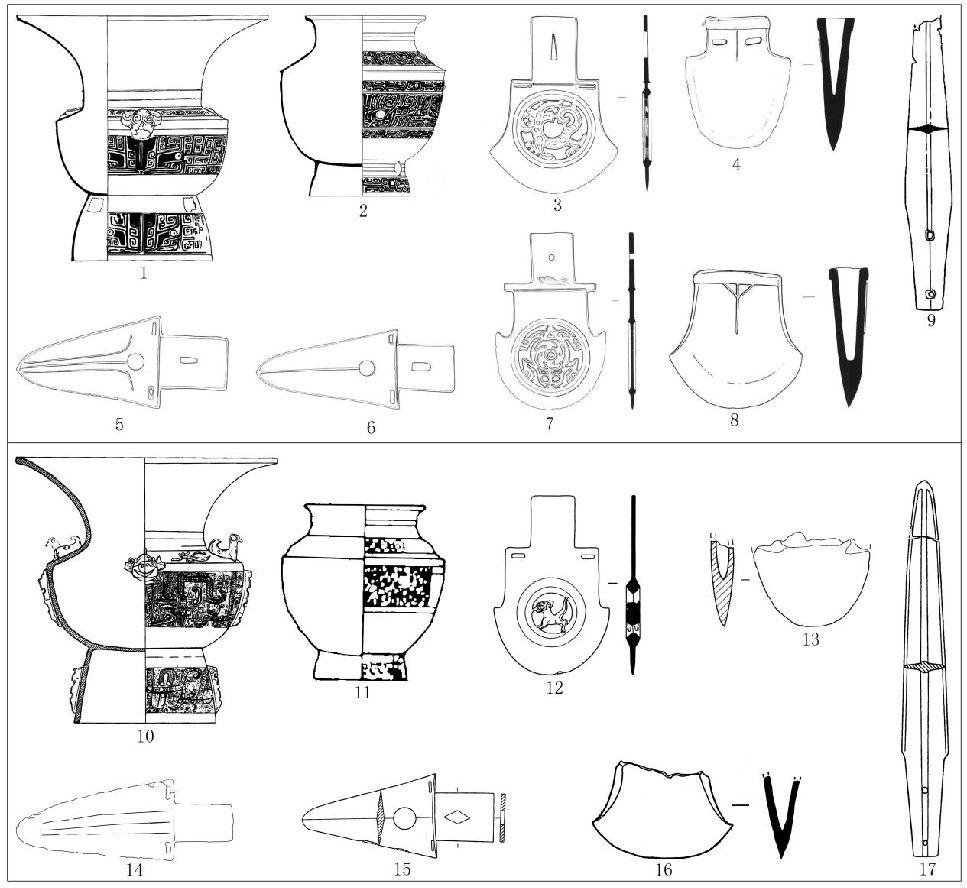

城洋铜器群与四川盆地东部、三峡地区青铜器的比较

1、10.尊(城固五郎庙CHWT:1、巫山大昌东坝B010) 2、11.罍(城固龙头村铜71、宜都王家渡遗址) 3、4、7、8、12、13、16.钺(城固五郎乡铜13、城固9、范坝村N0:162、范坝村NO:168、阆中彭城镇征:1、酉阳邹家坝T0606④a:2、合川菜蔬排T1③:4) 5、6、14、15.三角援戈(城固苏村铜59-13、城固苏村铜59-3、长阳龙舟坪镇胡口湾清江畔出土、忠县瓦渣地M1:1) 9、17.柳叶剑(洋县文川镇铜280、忠县瓦渣地M1:2)(长阳铜戈线图为笔者据彩图绘制)

三、十二桥王国早期的兴盛与宝山政治中心的发展——商代晚期的巴蜀文化格局

白九江研究员谈到商代晚期巴蜀文化的格局时,介绍了这一时期重要的青铜器考古发现,其中包括三星堆祭祀坑铜器群、富林铜器群和四川盆地东部、鄂西的铜器。

(一)三星堆祭祀坑铜器群

从三星堆遗址一号器物坑和二号器物坑出土的众多中原系青铜器和非中原系铜器来看,三星堆遗址在商代晚期四川盆地的政治中心地位十分明显。

关于三星堆祭祀坑铜器群的年代,白九江研究员认为应归入十二桥文化早中期,理由如下:一是要明白三星堆遗址、三星堆文化、三星堆祭祀坑、三星堆国家四者之间是不能互相等同的概念,三星堆遗址包括了宝墩文化、三星堆文化、十二桥文化三个阶段的遗存,三星堆祭祀坑属于第三个发展阶段的遗存;二是三星堆一号祭祀坑已经出现较多十二桥文化早期的陶尖底盏;三是三星堆一号坑的部分青铜容器被推断可早到殷墟一期,二号坑的部分青铜礼容器可早到殷墟一、二期之际或二期,似乎可以早到商代中期晚段,但这批铜器的埋藏时间应该要明显晚于生产时间和进入三星堆遗址的时间;四是根据考古发掘主持人冉宏林先生的介绍,通过对三星堆一号坑、二号坑的三件成套器物的成功跨坑拼对,推测一号坑、二号坑应为同时形成(这就使原先两坑时代的判断和分别在5、6层下的地层关系很值得重新讨论)。以此为线索,通过器物跨坑拼对及陶器器型分析,冉宏林认为一号坑、二号坑、三号坑、四号坑、七号坑、八号坑年代大致相当,并结合四号坑的测年结果,初步判断6个祭祀坑的时代为殷墟四期;五是根据最新的四号坑碳十四年代研究显示,6个碳十四年代数据样本的埋藏年代有95.4%的概率落在距今3148—2966年(约公元前1200-前1000年)的时间范围之内,均处于十二桥文化早中期。

(二)富林铜器群

除三星堆遗址外,在川西南的大渡河中游雅安地区的汉源县富林乡鸣鹿村背后山遗址,曾出土8件青铜器,均为兵器和工具,有椭圆銎折肩半圆形刃钺、直内弧刃镂空钺、直内长条形援戈、长身斧、凿等。

(三)四川盆地东部和鄂西的铜器

商代晚期,鄂西三峡地区仍然为路家河文化,重庆及川东地区仍为石地坝文化分布地区,但均未出现大规模的铜器群,重器仅见重庆巫山大昌凌家滩发现的商代铜尊、湖北宜都王家渡发现的铜罍、四川阆中彭城坝发现的镂孔虎纹铜钺、湖北长阳官家冲出土青铜特磬、长阳龙舟坪镇出土三角援铜戈等,其它遗址偶见铜钩、镞等小件铜器,说明这两个地区尚未出现政治中心。

(四)商代晚期的城洋铜器群

商代晚期时,陕南地区仍然为宝山文化的分布区,与之对应的是“城固洋县铜器群”中的晚期铜器,数量较多,除了少量罍、觚、鼎、甗、簋、尊、瓿、盘等商文化铜容器之外,人形面具、兽形面具、直内三角援戈、长胡戈、尖顶昜、空顶昜、镰形器、璋形器、人面纹钺等大量出现,器物多异于殷墟铜器。

白九江研究员对商代晚期的巴蜀文化有以下几点认识:

(一)从江西新干大洋洲到湖南宁乡,再到四川广汉三星堆,均较为突然地出现了大规模的青铜器群,城固洋县铜器群也出现了大量具有地方特征的青铜器。这一现象与商王朝在“南土”的大规模收缩有关,原先商人在长江流域的重要据点盘龙城遗址遭到废弃。盘龙城作为中原王朝南方扩张的桥头堡和铜资源攫取、青铜器生产的据点,原先生活在此的工匠可能受周边逐渐崛起的“南蛮”邀请,四散到上述地区为新的地方统治者服务,其中一些商式铜器也被他们带了过去,例如安徽阜南月儿河、四川广汉三星堆一号坑出土的构思和造型几乎相同的虎食人铜尊可做明证。同时,这些工匠及其传人在上述地区又因地制宜地创造出了具有地域文化风格的青铜器。

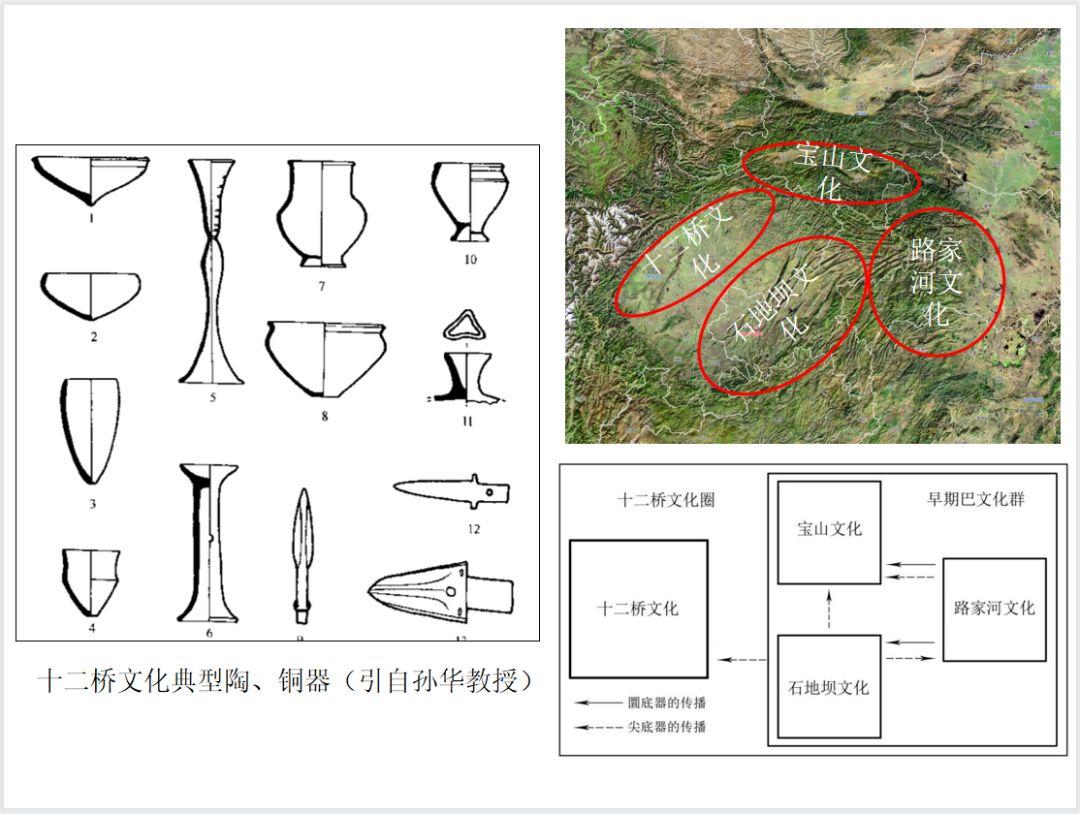

(二)在三星堆一号祭祀坑出现的多件陶尖底盏,意味着早期巴文化因素出现在了三星堆王国的政治中心,促进了三星堆文化向十二桥文化的转变。白九江研究员指出,圜底器是由路家河文化西传石地坝文化,尖底器是从石地坝文化西传十二桥文化的,可以设想,随着圜底器和尖底器文化因素的西渐,巴文化向西传播过程中,一批商文化收缩后的盘龙城工匠很有可能通过汉水或长江通道到了三星堆遗址,一是他们带来了少量原先在盘龙城制造的青铜容器(如尊、罍),二是他们带来了三星堆急需的青铜铸造技术,从而催生了十二桥文化早期繁盛的青铜文化。

(三)汉源富林铜器群数量极少,其中的3件铜钺暗示了这一地区可能存在一支不太大的政治势力。富林铜器群中的镂孔铜钺和弧刃铜钺不见于三星堆祭祀坑和后来的金沙铜器群,与富林铜器群所在的背后山遗址同时期的还有汉源麻家山遗址、麦坪遗址,出土了十二桥文化阶段的尖底杯、花边罐等陶器,后者与石地坝文化更接近,推测富林铜器群的主人与四川盆地东部也存在某种联系,三星堆—金沙铜器群中黄金和铜料的来源很可能与古丽水黄金以及堂狼青铜有关。相关资源的北上运输和贸易需要管理,汉源很可能是这一川滇通道上的关键节点,而相关的采矿人员、运输和管理人员不排除来自于四川盆地东部。

(四)城固洋县铜器群和巫山大宁河铜尊、成都平原的三星堆、金沙和竹瓦街铜器群的埋藏形式接近。这种文化传统,在东周时期巴文化地区仍然得以延续,如普遍习见在高山上、大河边埋藏青铜錞于、浴缶、甬钟、钲等所谓的“窖藏坑”。城洋铜器群的带有地域特点的铜器的崛起,也是在商代晚期出现的,并有自己的辐射范围。关中地区西安老牛坡遗址也有青铜人面具、牛首形饰、尖顶昜等异质性文化的特色铜器,应该是受城固洋县铜器群影响的结果。由此可以判断,宝山文化是沟通三星堆/十二桥文化和商文化的桥梁,是商文化向成都平原传播的中转站。进而可以认为,晚期城固洋县铜器群中与三星堆器物坑中相似的文化因素,从时代上来说,不能理解为十二桥文化对宝山文化的影响,而只能理解为巴、蜀文化很早就存在亲缘关系。

四、由“神”入“礼”:巴蜀“向化”与政治中心的再迁移

西周至春秋早期,巴蜀文化又如何走向?白九江研究员还是从这一时期重要的青铜器考古发现分享了他的看法。

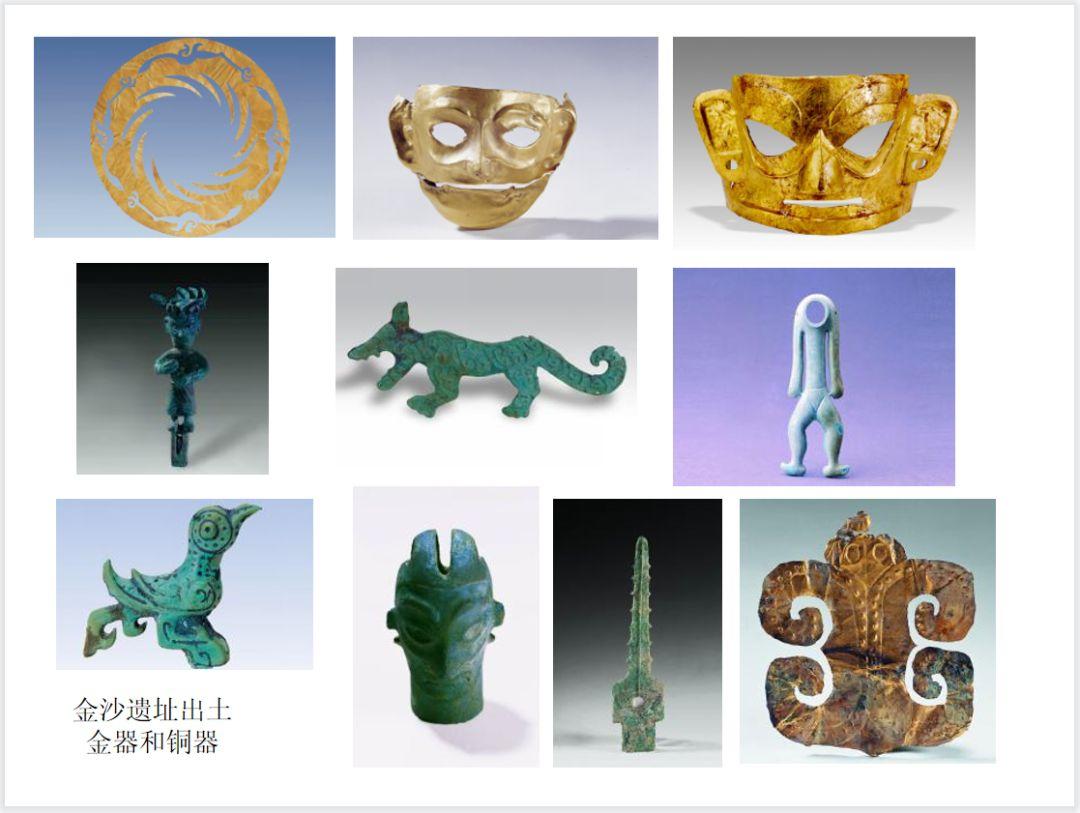

(一)金沙铜器群

商周之交,蜀文化的政治中心已从四川广汉三星堆遗址迁到今成都市区西北角的金沙一带。从陶器展现的考古学文化来看,这一时期属于十二桥文化晚期。十二桥文化晚期典型铜器群是金沙铜器群,沿袭了十二桥文化早期的相当大一部分铜器(也包括玉器)类别,只是大小和风格上有一些变化,有戈、钺、璋、铃、立人像、人面形器、眼睛形器、龙形器、牛首、鸟、鱼形器、璧环形器、圆角方孔形器、圆锥形器、喇叭形器以及各类挂饰等,另有鱼纹带、射鱼纹带、三角形器、“四鸟绕日”饰、盒、蛙形饰、面具等金器。

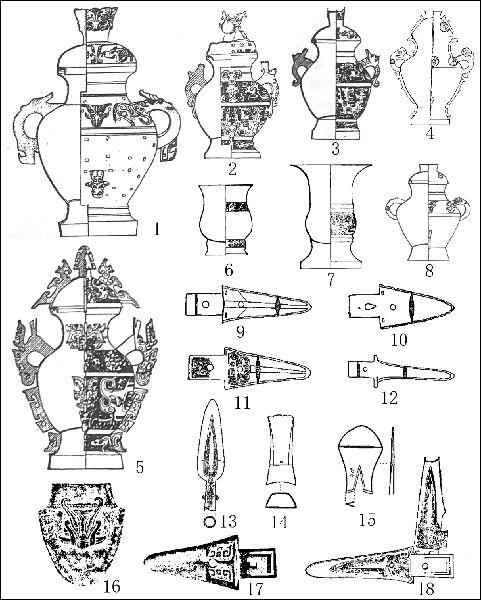

(二)竹瓦街铜器群

成都平原继十二桥文化之后的考古学文化是新一村文化,其时代约当西周中期至春秋早期,与十二桥文化相比,其典型的三星堆文化风格的陶器基本消失,十二桥文化的尖底杯也基本消失,被圈足尖底杯替代,出现了重菱纹装饰、腹饰绳纹的广肩深腹罐、小口绳纹圜底釜等器类,并出现船棺葬俗。

新一村文化的典型铜器群是四川彭县竹瓦街铜器群,该器物群为先后发现的两个窖藏出土,两次共出土40件青铜器,特点为中原式的各类礼器与本地传统兵器的组合。包括三个时代的铜器:一是所出“覃父癸”、“牧正父己”铜觯,其铭文内容同样在陕西宝鸡竹园沟7号墓铜爵、陇县韦家庄1号墓出土铜尊、铜盉、铜卣上有发现,徐中舒先生已讨论其为商代末期的铜器,可能是蜀参与武王伐纣的战利品或周王颁赐的虏获物。二是铜罍形式多样,其中牛纹罍与辽宁喀左山湾子村窖藏牛纹罍、爬龙纹盖罍与辽宁喀左北洞村2号窖藏、湖北随州叶家山的2件铜罍相似,上述铜罍时代均为西周早期偏早。从这批铜容器与全国其它地区出土相似器物看,应该是从外部流入,甚至可能是周王室统一铸造。三是西周中期至春秋早期的部分铜兵器,除传统的戈外,新增加了矛和钺。竹瓦街铜器群虽然延续时代长,但是从盛装铜器的陶器看,埋藏年代为新一村文化阶段。

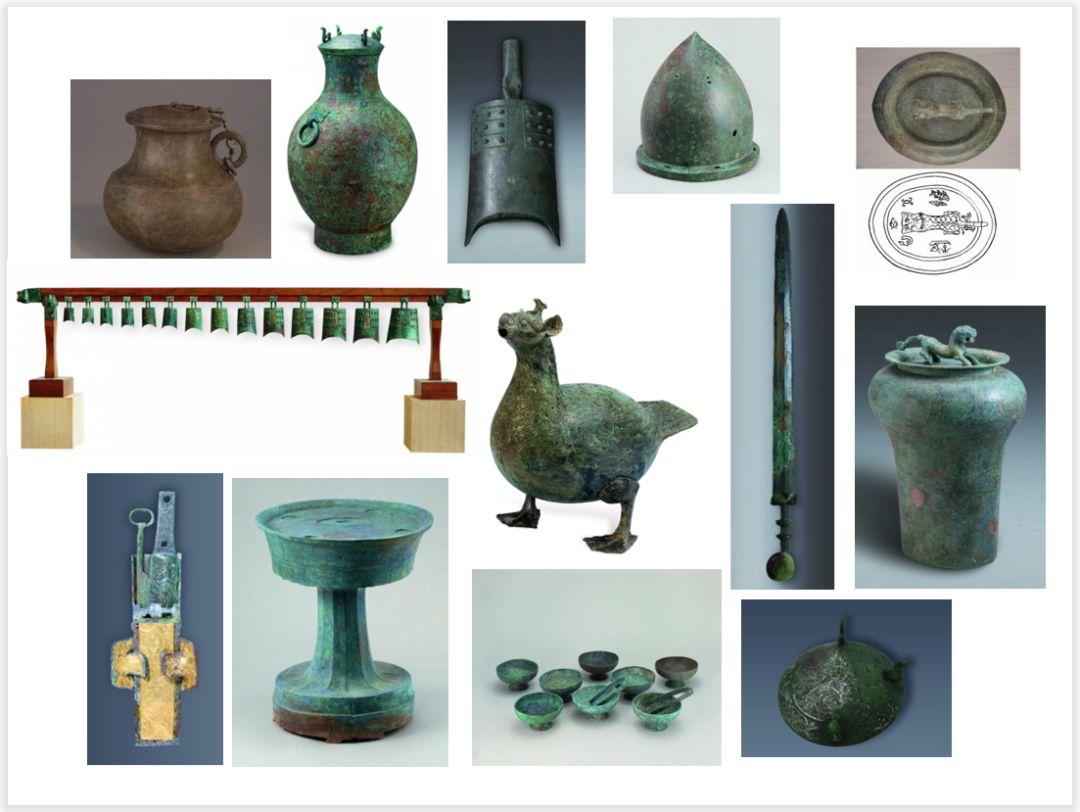

四川彭县竹瓦街窖藏铜器

(三)瓦渣地文化的铜器

在今重庆地区,一直到西周早期仍然分布着石地坝文化。大约从西周中期至春秋早期,兴起瓦渣地文化。瓦渣地文化陶器中花边圜底釜、花边圜底罐数量较多,并出现了圜底钵等器物,是区别于石地坝文化的主要特征。瓦渣地文化盐业发达,商品化程度高。瓦渣地文化目前尚未发现大规模铜器群,只在忠县瓦渣地一座墓葬中出土西周中晚期柳叶剑、三角援戈等青铜兵器,酉阳邹家坝、合川菜蔬排等遗址偶出铜钺和小件渔猎铜器等。

(四)鱼国铜器群

在关中平原西南角的宝鸡市秦岭北坡与渭水以南的清姜河两岸,存在过鱼国墓地。鱼国墓地由纸坊头、茹家庄、竹园沟墓地和居址组成,另外一些遗址点也发现有相关遗物,时代从西周初期一直延续到西周中期,其墓葬和灰坑中除出土青铜鼎、甗、罍、簋、盘、卣、爵等周文化铜器外,还存在尖底罐、尖底盏、绳纹广肩深腹罐、绳纹鼓腹平底罐等陶器和立人像、柳叶形剑、无胡戈等铜器,具有典型的巴蜀文化特征。其中年代相对较早的竹园沟墓地15座墓葬在出土大量周式礼器的同时,必伴出铜质的平底罐、尖底罐,成为竹园沟墓地共有的、富有鲜明地域特色的器物,说明这一墓地主人虽接收了周人礼器制度,但仍牢固保有自己的民族习俗。

宝鸡鱼(弓鱼)国墓地的发现

白九江研究员对这一时期巴蜀文化形成了以下认识:

(一)金沙遗址群的发展历程可以分为六期,其中第三期为西周早期,第四期为西周晚期,两期之间出现了明显的年代缺环。金沙铜器群、玉器群的时代主要是第三期及以前,第四期出现了船棺葬和一批新的陶器。金沙铜器群、玉器群中的部分器物可早到商代晚期,很可能是从三星堆遗址带过来的“传国秘器”。按照上面对文化阶段的划分,第三期及以前属十二桥文化,第四期及以后属新一村文化。因此可以认为,金沙遗址在第三、四期之间发生了文化质变,第四期卡死铜器数量极大减少(主要是早期遗留),政治中心也再一次发生了转移。

(二)金沙与竹瓦街两个铜器群存在很明显的差异。三星堆——金沙铜器群、城固洋县铜器群主要出土了大量人面、动物等像设,以及神树、权杖、金冠带、玉器等,这些都反映了当时“神”、“王”结合的政权特色。而自竹瓦街开始,成都平原诸铜器群不再能见到这类“神器”,代之而起的是罍、尊、觯(战利品)等中原式礼器,而且盛行模仿周人“列鼎”的“列罍”制度。面具、像设、神坛等宗教气氛浓郁器物的消失是古蜀文化“祛魅”而入世俗的过程。由此可见,以金沙、竹瓦街为界,蜀文化中的“神圣性”已经消失,“礼仪性”压倒“神圣性”开始单独出现,这是蜀文化的重大转折,标志着蜀文化国家形态可能出现了根本性的转变,即由神、王结合的政教合一的权利体系,转变为以王权为中心的权利体系。

(三)由“神”入“礼”是在什么背景下发生的?竹瓦街铜器群器物时代与埋藏时代的巨大落差或许给我们提供了答案。白九江研究员认为,商末蜀国参与武王伐纣后,周出于对自己安全的考虑,对巴、蜀实际上是有所顾忌的,很可能把参与伐纣的一部分有功蜀人封于王都附近的宝鸡“鱼国”(城洋铜器群也消失)。鱼国之外,原在广汉三星堆的上层贵族被迫迁往成都平原。由于周对鱼国的支持,加上周公以来对世俗之礼的尊崇,这与蜀“不晓礼乐”,以“神王”立国的思想严重冲突。因此,周、蜀关系并不如想象中那么友好。相反,周为向天下推行自己的礼乐政治理念和宗法治理体系,对巴蜀进行了持续打击,甚至进行征伐(周原甲骨有伐蜀的记载)。周、蜀冲突,可能导致了金沙王国统治集团联盟内部的分裂,出现一批新的亲周群体,他们对周“向化”之心强烈,这必然在崇“礼”,还是崇“神”之间产生意识形态的冲突和分裂。此时,来自南边的朱提、江岷一带杜宇族乘虚入侵,终于导致了金沙王国的最后消失。大约在西周中期,亲周人群与杜宇族建立了新的“杜宇”蜀国,金沙与神有关的“圣器”遭到抛弃,而与中原礼制相关的早期铜容器(尊、罍、觯)被保留并得到进一步重视和沿用。杜宇教民,推行周礼教化,模仿周的“列鼎制度”建立了“列罍制度”,而且将蜀的政治地位校正到周礼中远方诸侯的应有位置——建立了“尚五”的社会秩序。

(四)这一时期,金沙遗址群由十二桥文化转变为新一村文化,遗址群在西周中期出现了的文化断层,意味着金沙作为都城遭到了放弃。此后,与鱼国墓地风格一致的一些陶器(绳纹鼓肩长腹平底罐)、船棺葬属的人群开始出现在金沙一带,意味着杜宇族乘势而入,建立了新的王朝。新王朝将都城“移治郫邑”。新王朝和亲周势力为表达对周的遵从,放弃甚至损毁了具有神性的本土青铜器(青铜兵器除外),而带走了反映礼制的中原系青铜器,并在新的祭祀活动或某些突发事件下,于西周晚期至春秋初期埋藏了竹瓦街这批铜器。

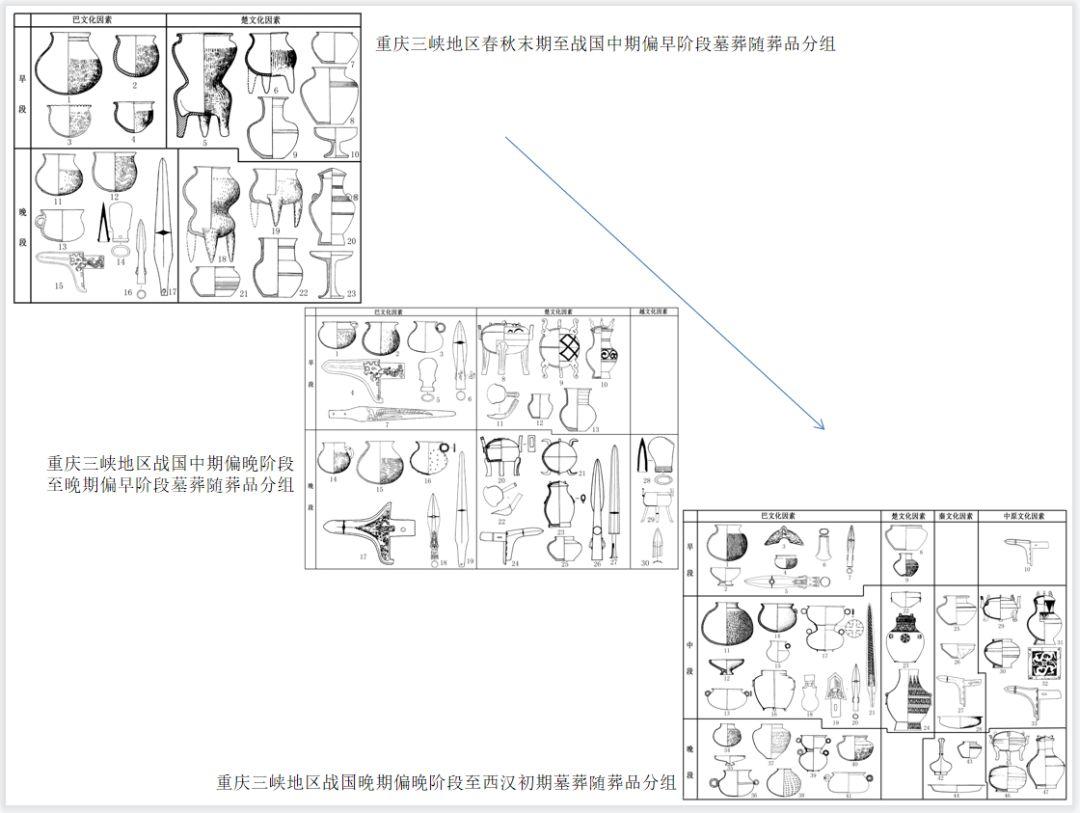

五、从南土到南蛮:春秋战国时期的巴蜀

春秋中期以来,巴蜀青铜文化从空白期转向新生期。青铜器群遍地开花,数量繁多,铜器铸造焕发新活力。除巴文化中尚见部分铜錞于、甬钟、钲为祭祀性质埋藏外,其余重要青铜器群均为墓葬出土。此时,巴文化青铜器群、蜀文化青铜器群展现的文化差异逐渐减小甚至难以区分,考古学界多以“巴蜀文化”统称。

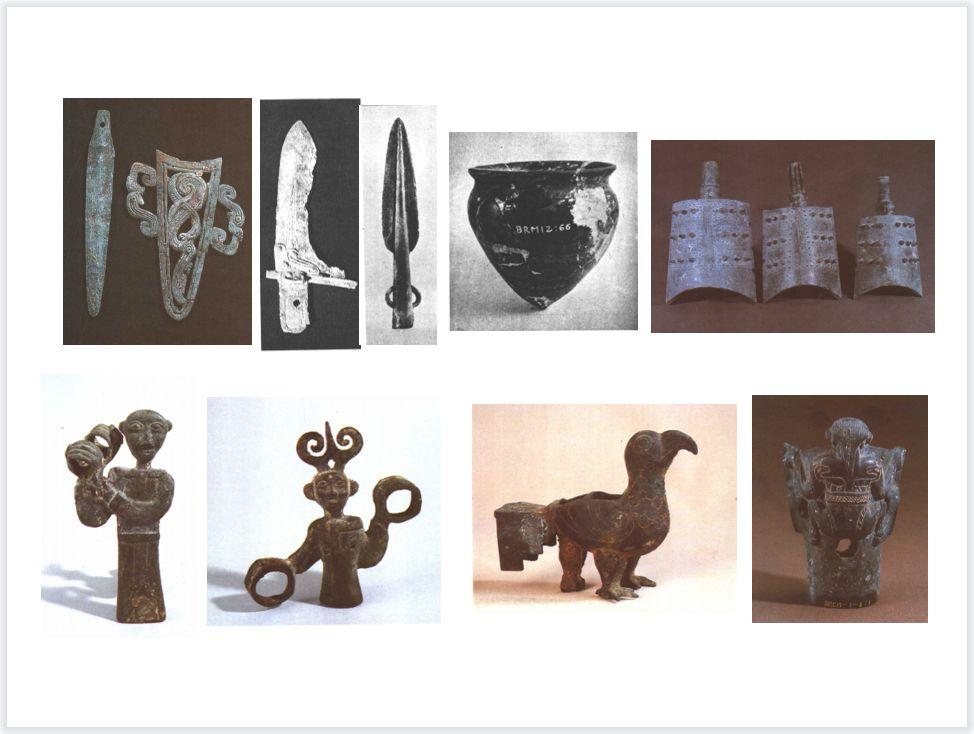

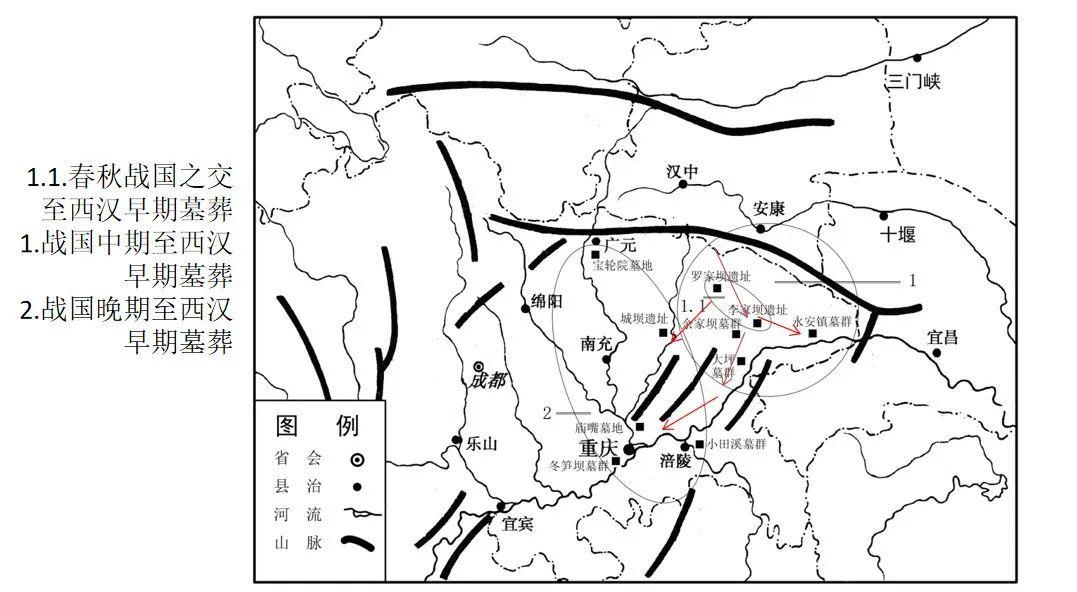

白九江研究员介绍了这一时期的巴蜀文化青铜器群考古发现情况,大体可以划分为三大阶段:春秋中晚期、战国前期、战国后期至汉初。其中,春秋晚期的铜器群多见于成都平原,四川盆地东部从战国早期始见铜器群。白九江研究员分别介绍了成都金沙遗址星河路西延线地点春秋末期铜器、成都无线电机械学校战国早期墓葬铜器、新都马家九联墩大墓出土战国中期铜器、成都新一村1号墓出土战国晚期铜器以及四川盆地东部宣汉罗家坝遗址33号墓出土战国早期铜器、重庆奉节永安镇遗址99号墓出土战国中期青铜器、重庆涪陵小田溪墓群12号墓出土部分战国晚期铜器的情况。

白九江研究员总结了他对晚期巴蜀青铜文化的认识:

(一)晚期巴蜀青铜文化有三个显著的风格特点:尚古倾向(主要是大量兵器等保留有商、西周时期风格)、崇楚风尚(高等级墓葬中楚文化铜器较多)和创新精神。

(二)在礼乐制度方面,进一步完善了“尚五”的制度。按照《华阳国志 · 蜀志》记载,开明在迁都成都前后开始设立宗庙,庙祀青、红、黑、黄、白五帝,又有“五丁力士”。四川新都马家大墓腰坑内的铜器呈现2件一组和5件一组的现象,后者可能与开明尚礼制改革有关;原先盛行的铜尊、罍组合解体,被食器铜鼎、甗和酒器铜罍(战国晚期为尊缶、浴缶)替代;从战国中期开始,蜀文化高等级墓葬普遍出现甬钟这类乐器,而巴文化高等级贵族墓葬出现铜錞于、钟、钲的固定乐器组合。

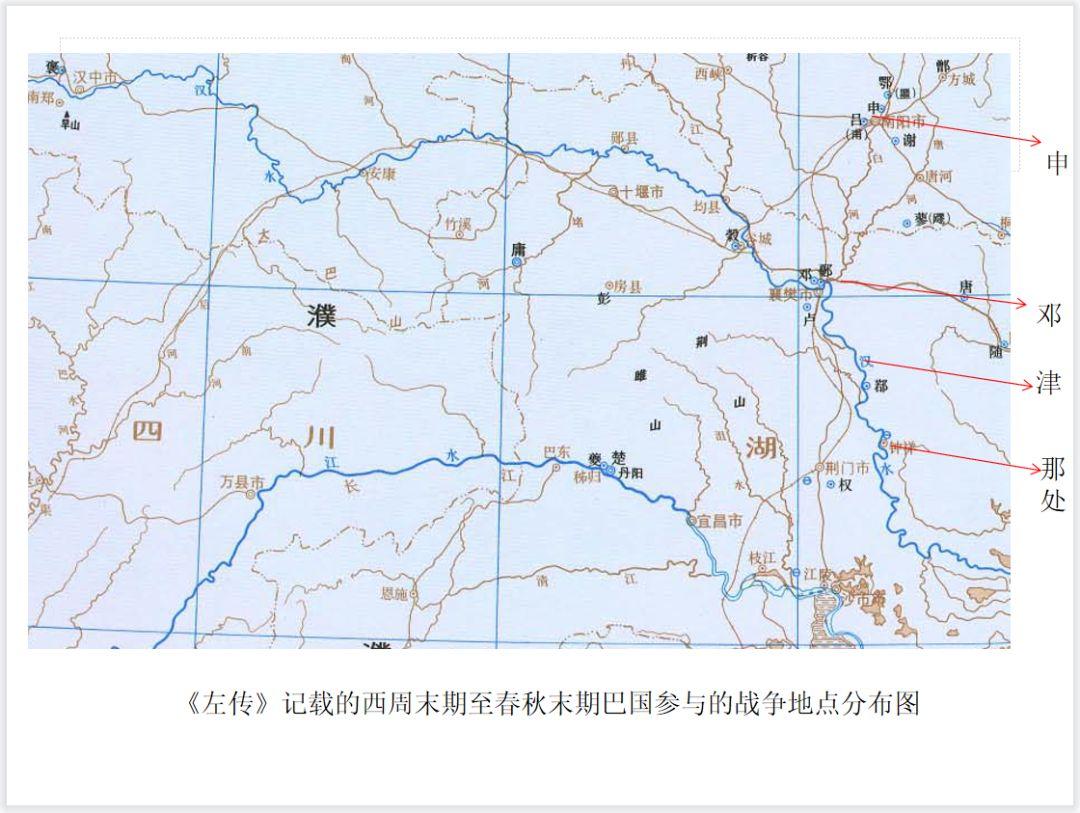

(三)公元前611年,楚、巴、秦三国灭庸之役,不但庸这一鄂西北、汉水以南的大国遭到灭亡,并且这一地区的麇人、戎人、裨人、鯈人、鱼人等百濮则“各走其邑”。这些深受楚文化影响的诸侯国和部族的解体,导致其一部分人群逐渐出走西迁,极大地冲击了蜀国杜宇王朝上层统治阶层,导致了“荆人鳖灵”开明王朝的建立。这些西迁人群带去了当时的楚文化和以晋文化为代表的中原文化。从考古发现来看,战国中期偏早及以前,中原文化、楚文化主要逆汉水而上,再进入四川盆地,其中川东北罗家坝遗址是连接汉水和四川盆地的一个重要节点。战国中期偏晚阶段以来,三峡地区成为楚文化西渐的主通道。

(四)虽然已有的考古资料还很有限,但仍可看出陕南地区战国时期的巴蜀以及秦、楚墓葬均具有各自不同的文化特征。战国时期,巴国逐渐放弃了汉中、安康地区,汉中主要是秦、蜀、楚相争之地。从出土的巴蜀文化墓葬以及虎钮錞于看,这一时期,其巴蜀文物仍保留一定的巴文化特征。

重庆奉节永安镇遗址M99出土部分战国中期青铜器和包金铜器

重庆涪陵小田溪墓地出土部分青铜器

(五)目前在今重庆地区以及川东北地区,春秋末期至战国早期的巴文化墓葬只发现有重庆云阳李家坝和四川宣汉罗家坝遗址。战国中期出土较多巴文化铜器的墓葬进一步扩张到重庆开州余家坝、奉节永安镇、万州大坪墓群等,战国晚期出土较多巴文化铜器的墓葬有重庆涪陵小田溪、九龙坡区冬笋坝、北碚庙嘴、四川广元昭化宝轮院等,其扩散大体呈由北向南、从东到西的态势,可能反映了巴国政治中心的迁移大态势。

(六)春秋中期楚、秦、巴三国灭庸后,不但对蜀文化有较大影响,对巴文化的发展也有重大促进。由于巴、楚之间缺少了庸这一大国的缓冲,巴国的地缘形势发生了重要变化,促进了巴国政治中心的南迁。孔颖达《左传正义》“文十六年以后,巴遂不见”,即公元前611年后,巴国开始经营南部疆域,很可能将关注重点转移到了南方。战国以前,四川盆地东部一般只见零星铜器出土,战国以来,铜器群在众多地点出现,就是这一情况的反映。公元前477年,巴、楚再起冲突,在今襄阳附近发生战斗,“巴人伐楚,围鄾……三月,楚公孙宁、吴由于、薳固败巴师于鄾”,这是文献所记巴国军队沿汉水东出的最后一次记录,按《华阳国志》的说法,“是后,楚主夏盟,秦擅西土,巴国分远,于盟会希”,表明巴国的政治中心完全从陕南向南迁入到四川盆地东部,从此不再过问中原事务。战国时期,“巴子时虽都江州,或治垫江,或治平都,后治阆中”,则大体反映了其政治中心从东往西的迁移历程。这些文献记载总体上与考古所见青铜器群分布规律相耦合。

六、结语

最后,白九江研究员总结到,从整体上看,古代巴蜀地区的青铜文化具有二元性:既始终存在商文化、周文化、楚文化的若干域外元素,又一直存在大量具有地方特点的铜器。若进一步细分,巴蜀青铜器还可以分为巴和蜀两个子系统。巴蜀青铜器的生产经历了萌芽期、古典期、空白期和新生器四个发展阶段。

在巴文化和蜀文化区,青铜器的出现和发展阶段性并不同步。三星堆城址和三星堆国家虽然萌芽于二里头阶段,但其青铜器群却要晚到商代晚期的十二桥文化早期;宝山文化的城固洋县铜器群自二里岗上层阶段延续到商末,产生的年代比成都平原地区早,其发展高潮却同步 ——均在商代晚期;金沙铜器群主要是西周早期(部分为从三星堆带过来商代晚期器物)。此后,巴蜀地区青铜铸造进入了相对空白期。由于受周文化的强大影响,大概在西周中期之际,古蜀文化完成了从神权国家向王权国家的转型。巴文化国家虽然缺少西周时期的一些证据,由于宝山政治中心的消失,推测大体经历了与蜀文化相似的转变历程。东周以来,巴国在历史上较为活跃,楚、秦、巴三国联合灭庸给巴蜀地区的政治格局和文化变迁带来了深刻影响,促进了古蜀开明王朝对杜宇王朝的轮替,为巴国政治中心南迁并经略四川盆地东部及周边地区创造了条件,也促使了楚文化的大举西渐,巴、蜀的青铜文化均受其强烈影响。

蜀文化政治中心在形成时期经历了从多元到一统,进入国家阶段后,经历了从广汉三星堆到成都金沙,再迁移到成都西边的郫等地,最后又回归到今成都市区,大体是围绕着成都在迁移,具有相对的稳定性,这为古蜀文化的持续发展创造了条件。虽然巴极盛时“其地东至鱼复,西至僰道,北接汉中,南极黔涪”,巴文化也起源于川东、鄂西地区,但早期政治政治中心更靠近中原的汉中盆地东部。从文献记载看,西周、春秋时期的巴文化政治中心应仍在汉中盆地东部到安康盆地乃至更东一带。从春秋晚期开始,巴文化政治中心向南迁移到四川盆地东部,经历了由北向南、再由东向西的迁徙过程。从文献记录看,后期大体是以重庆为中心,不断在长江及其支流嘉陵江沿江地带游移,其政治中心具有高迁移性和不稳定性,这与巴文化所处地理环境不能大规模提供政治活动所需的经济资源有关,也与巴受到周、楚、秦等给予的压力有关。

重庆考古

重庆考古