一、锌的基本性质及古代锌的用途

(一)锌的基本性质

锌是地球上第四常见金属,英文名“zinc”来源于拉丁文Zincum,意思是“白色薄层”或“白色沉积物”。其化学符号是Zn,原子序数是30,相对原子质量为65。锌是一种银白色略带淡蓝色金属,密度为7.14克/立方厘米,熔点为419.5℃,沸点为906.97℃。在古代,得到单质锌的方法需使用还原法,即用氧化锌和碳进行氧化还原反应,得到锌蒸气,再将其回收从而得到单质锌。由于锌的还原温度达1000℃以上,因此还原出的金属锌容易立刻挥发,金属锌蒸气接触到空气(含有二氧化碳)又会被再度氧化成氧化锌。因此,直到18世纪欧洲开始工业化冶炼单质锌之前,世界范围内仅有印度、中国掌握了单质锌冶炼技术。

Zn元素(源于网络)

(二)古代锌的用途

锌,古代又称白铅、白水铅、水锡、倭铅等,在中国古代的用途主要是制成黄铜。黄铜,即铜锌合金,是中国古代重要性仅次于青铜的另一种铜的合金。古代黄铜产品用途广泛,代表性的有铸币;宫廷用的车马、服饰、仪仗器具等;民用器具、装饰品;佛像、佛具等。其中,明清以来大量采用黄铜铸币,对单质锌的需求达到了前所未有的规模。根据马琦的研究,以产量最大的贵州省为例,清代前期铅(包括黑铅和白铅,及铅和锌)的年产量为839万斤,104年间黔铅总产量达8. 72 亿斤,[1]此外,当时出产白铅(即锌)的地方还包括四川、湖南、广西等地。明清时期,人口的快速增加和土地的相对集中,为矿业生产带来了丰富的劳动力,另一方面,社会经济的繁荣和发展使得铸币材料需求旺盛,极大地促进炼锌生产的发展和成熟。不仅如此,清代中国出产的锌锭还具备一定的世界影响,出口至日本、欧洲等地。例如,清人吴震方在《岭南杂记》中记载:“白铅出楚中,贩者由乐昌入楚,每担价三两。至粤中,市于海舶,每担六两。买至日本,每担百斤,炼取银十六两。”表明日本通过从中国进口锌锭,并可能将其用于炼银生产。1872年,通过对一艘由广州始往欧洲的沉船的打捞,发现了万历十三年的金属块,经检测其为含锌98.99%的锌锭,据称这批锌锭为1745年由中国广州出口交付瑞典,后沉没于瑞典西南海港附近。[2]

二、中国古代炼锌技术研究的前考古时代

中国古代炼锌技术研究长期以来颇受国内外学者关注,对古代炼锌工艺的起源、技术流程等相关问题的研究已有近百年的历史。按照研究方法、内容,可将中国古代炼锌技术研究的前考古时代可分为两个阶段。

(一)萌芽期 20世纪20~50、60年代,文献考证与器物的初步分析

中国古代炼锌技术研究起源于20世纪20年代,从这一时期开始直至20世纪50年代,均以文献考证为主。研究肇始于中国近代地质学奠基人之一的章鸿钊,章氏在其论文《中国用锌之起源》 和《再述中国用锌之起源》中最早对中国古代炼锌问题进行了考查。他首先通过文献和宋代钱币成分分析,提出宋代铸币和其他铜器已经开始用锌,根据分析新莽泉布含锌的事实,认为《史记》及《汉书·食货志》中提到之“连”(或作“链”)即为锌矿之一种,又以分析四铢半两钱无不含锌为证,进而提出中国用锌起源可远溯至西汉文景时期(前179—前141年)。此外,章氏还最早比较了中国和印度炼锌起源的问题,认为中国炼锌为独立发明而非他国传入,其起源不晚于印度乃至埃及、罗马。[3]尽管现在看来章氏的研究存在较大漏洞,但其无疑是开创了中国炼锌技术研究的先河,从铜币中考察锌的起源的研究方法也被许多后来的学者沿用并加以改进。与此同时,作为化学史与分析化学研究开拓者的王琎对此问题有不同看法。他通过分析五铢钱的化学成分,考察铅锡镴的异同,进而论证锌在古代钱币中的地位和进化史。王琎认为,中国古代用锌经历了四个阶段,一是夹杂于铅中,不知此物,即汉至隋唐时期;二是用炉甘石炼黄铜,并制作装饰品,器物中锌含量增加,但仍不知其为锌,即唐代;三是将炉甘石和黄铜加入钱币中,使钱币中锌含量骤增,但仍不能冶炼单质锌,即宋至明初;四是用炉甘石炼制成单质锌或黄铜,再以其铸钱,为明中期至清代。[4]这种将严谨的钱币合金成分实验分析与详细的文献史料相结合的方法,至今看来仍具有典范意义和可信度。

此后,关于中国炼锌技术的研究有所沉寂,直至20世纪50、60年代又有学者重新关注这一课题。例如,曾远荣援引李时珍《本草纲目》中的一段文字:“《宝藏论》云:铅有数种,波斯铅坚白,为天下第一;草节铅出犍为,银之精也,衔银铅,银坑中之铅也,内含五色,并妙。上饶乐平铅次于波斯、草节。负版铅,铁苗也,不可用。倭铅可勾金。”再根据“倭铅可勾金”的说法,曾氏指出《宝藏论》作者为五代轩辕述所撰,成书年代为918年,因此得出我国用锌起源于此时的结论。[5]王琴希在《我国古代关于锌、镍的化学》一文中也赞同这一说法,认为我国在唐宋之间(约在10世纪前后)已能冶炼金属锌,有了倭铅的名称。[6]之后,中国科技史界涌现出一批通论性著作,其中都涉及到了炼锌工艺及其起源等相关问题。例如,如张子高在《中国化学史稿》中,对黄铜及金属锌的起源、中国与印度炼锌创始之辩等问题提出了看法,他通过宣德炉含锌的事实提出我国于十五世纪二十年代已能生产金属锌,又通过欧洲、印度等国的文献梳理,认为中国出产锌锭于十六世纪中叶至十八世纪中叶流行于欧洲约两百年左右。[7]《中国古代矿业开发史》[8]《中国古代冶金》[9]中均较为认同上述观点,而关于中国炼锌技术研究也暂时沉寂了下来。

总之,本阶段对中国古代炼锌技术进行研究的学者大多以地质学家、化学家(化学史家)为主,也表现在其学术成果发表的刊物上。这一阶段的研究方法主要以梳理炼锌相关的文献为主,包括《天工开物》、《本草纲目》等,以及一些方术类文献,较少涉及地方志和矿业史类文献;也开始注意对含锌器物,包括钱币、宣德炉等的分析,并初步尝试了结合文献和分析结果。总之,尽管受到材料和时代的限制,中国古代炼锌考古的萌芽期也留下了一些可靠的观点、科学的方法和路径,为后人的研究奠定了基础。

图一《天工开物》中的“升炼倭铅”图

(二)发展期 20世纪80~90年代,田野调查与文献考证结合

上世纪80年代开始,中国古代炼锌技术研究重新得到一批学者的关注,对其起源、技术流程等问题又开展了一系列研究,研究切入点各异,研究方法多样,最重要的方法是将传统工艺的田野调查和文献考证相结合。例如,赵匡华从冶金史的角度出发,对我国古代炼锌技术做了较全面的文献考证。赵氏认为,“倭铅可勾金”一句原文中本无,为李时珍所加,中国炼锌起源于五代之说没有根据。[10]之后,台湾学者刘广定通过对李时珍援引他人资料的态度、《宝藏论》的流传、《政和本草》与《本草纲目》的比较等方面的论证,指出“倭铅可勾金”一句非李时珍所加,而为轩辕述之《宝藏论》原文所有,从而重新肯定了中国炼锌起源于五代的说法。刘广定进一步提出,“倭铅”一词自五代至明末流传不广的原因在于“倭铅”可能为古代金丹术士使用的隐名,以及《宝藏论》流传不广或传抄本早有缺文。[11]

中国传统炼锌技术在工业化大规模生产普及之后并未完全消失,在中国南方地区仍得到了比较完整的保留。除从文献追溯之外,更多学者通过对南方地区土法炼锌作坊及其炼锌工艺的梳理、调查,再将其和文献记载相互印证,进一步阐释了中国炼锌起源、技术细节等问题。有学者迈出了实地调查的第一步,将中国古代炼锌技术研究带到了实验室之外。例如,胡文龙、韩汝玢等人对贵州省赫章县白果公社传统炼锌作坊进行了实地考察,详细记录了炼锌所需设备、原料、燃料、工具等,对古代炼锌的工艺流程和技术等问题进行了复原,并根据史籍和研究资料提出我国炼锌起源可能起源于北宋时期。[12]许笠对贵州省赫章县妈姑地区砂石乡小水井炼锌作坊进行了调查,对传统蒸馏炼锌的每道工序进行了仔细的考察和记录, 初步了解和复原了传统炼锌的工艺技术,并结合当地清代地方志文献的记载,提出贵州妈姑地区可能于公元10世纪开始冶炼包括锌在内的多种金属。[13]也有学者将眼光置于更广泛的地区,例如梅建军梳理了民国时期湖南、贵州、四川和云南等南方地区炼锌生产档案文献和调查资料,对其不同的传统炼锌技术进行了梳理和比较,指出传统炼锌技术自宋应星时代以来,最重要的发展是冷凝装置的采用及改进。[14]此外,梅建军还论述了中印两国古代炼锌技术,并从工艺原理、技术渊源、冶炼装置、产品和技术传播等方面对两者进行了比较,指出两者虽有相似之处,但在锌蒸气冷凝方式上存在显著差异。印度炼锌技术虽早于中国,但尚无确切证据表明中国的炼锌工艺来源于印度。[15]此外,李延祥也简要论述中印炼锌技术的区别。[16]

这一阶段内,周卫荣对我国古代炼锌等相关问题做了全面、深入的研究和考证。例如,他通过对历史文献的考查,指出“倭源白水铅”没有用于铸造宣德炉,以往根据宣德炉的成份判断“倭源白水铅”为金属锌是错误的;并结合文献考证就“风磨铜”和宣德炉的质地提出了新的看法。[19]他还通过对汉代的“连(链)”、明代的“水锡”及“倭塬白水铅”的重新考证,指出中国具有生产意义的炼锌到明代万历年才可能出现。[20]此外,他通过实物分析资料出发,结合历史文献,对我国古代用黄铜铸钱的历史作了详细的考证,指出我国古代自明嘉靖三十二年始用黄铜铸钱;自明天启年起,金属锌以单质形态用于铸钱。[21]之后,他通过对云贵地区传统炼锌工艺的两次实地考察和文献考证,指出中印传统炼锌技术工艺不同,难以确定传承关系,并确定了锌在中国古代正名为“窝铅”,对既往中国炼锌起源问题的几种研究结论做了检讨后指出,中国古代的传统炼锌技术大约起于明万历年间(16世纪),它是从传统的炉甘石点化黄铜工艺中发展出来的。[22]之后,周氏将其对我国古代炼锌等相关问题的讨论收录进其专著之中。[23]

20世纪80~90年代,中国古代炼锌技术研究进入了全面发展期,表现在参与这一问题的学者除原有的化学史家以外,随着我国冶金考古的发展,一大批冶金考古学者也进入到了这一领域,对中国古代炼锌的起源、工艺流程、对外交流等问题做出了广泛而深刻的讨论。这一阶段研究方法的创新在于引入了对传统炼锌作坊的实地调查,不但丰富了研究手段,更重要的是获取了大批新的材料,补充了文献在技术细节等方面的缺失。此外,本阶段的文献梳理方面,有学者开始利用地方志、近代矿业史志等文献,对寻找中国古代炼锌起源,补充完善炼锌工艺流程等问题具备一定指导意义。另外,本阶段对含锌器物(主要是钱币)的检测分析进一步系统化、规模化和精细化,并利用分析结果得到了一些新的结论。总之,中国古代炼锌考古的发展期在研究者学术背景、研究方法和内容、研究成果等方面迎来了快速的发展,在前人的基础上又向前迈进了一大步。

三、作为炼锌考古的中国古代炼锌技术研究

中国古代炼锌遗迹、遗物材料的发现始于重庆境内三峡工程抢救性文物保护工作,主要位于重庆市三峡库区中部的丰都县等地。2001年,山西省考古研究所丰都考古队对位于丰都县兴义镇张家坪村的铺子河遗址进行考古发掘,出土了大量遗物。发掘者将其分为四期,判定其中第四期为明代冶炼遗存。[24]同年,湖南省文物考古研究所、长沙市文物考古研究所等对铺子河遗址邻近的张家河遗址进行了发掘,清理炼炉2座,出土了冶炼罐等遗物。[25]但是,由于发掘年代较早,且均未对遗物进行科技检测,上述发掘者对遗址性质的判断有误,但铺子河遗址发掘者判断遗址年代为明代,张家河遗址发掘者对冶炼罐的形制、功能所做的初步讨论都对今后的研究有所启发。

忠县临江二队遗址炼锌冶炼炉(明)

2002年、2004年河南省文物考古研究所对位于丰都县兴义镇杨柳寺村的庙背后遗址进行了两次大规模发掘,后经有关领域的专家共同分析研究,首次确定为炼锌遗址;2004年,河南省考古研究所以文物普查资料为线索,对丰都县境内沿江两岸进行了针对性的实地徒步调查。[26]随后,北京大学陈建立教授等对丰都庙背后遗址出土的矿渣、冶炼罐和锌锭等遗物进行了化学和冶金学分析,并进行了碳14测年。结果表明,在明代人们已掌握了利用菱锌矿和煤炭冶炼锌的技术。庙背后遗址采用的炼锌技术与《天工开物》里所记载的极为吻合 。周文丽等人对重庆石柱县大风门遗址出土冶炼罐、冷凝窝等遗物进行了扫描电镜分析,将石柱与丰都炼锌遗址进行了对比分析。[27]

本阶段炼锌考古工作以重庆市文化遗产研究院(现重庆市文物考古研究院,下同)在重庆境内丰都县、石柱县、酉阳县及忠县等地开展的炼锌遗址的调查、发掘工作最为丰富。2004年,重庆市文化遗产研究院文物考古所组成一行十余人的炼锌遗址考古调查工作队,在前两次调查的基础上,对丰都县内长江沿岸进行了较为细致的调查、勘探和试掘工作,确认并新发现了同类炼锌遗址共计20处。2004年9月至2005年1月,重庆市文物考古所对丰都秦家院子、袁家岩、石地坝、九道拐四个遗址进行了考古发掘,清理了冶炼炉、灰坑、房址等遗迹,出土了大量冶炼遗物。本次发掘为研究炼锌遗址的时代、布局以及炼炉的形制、结构,炼锌工艺流程等问题提供了珍贵的实物资料,对于我国炼锌史研究具有重要意义。2005年,重庆市文物考古所对丰都与石柱交界的七曜山西南麓一带进行了考古调查和试掘。本次调查和试掘的炼锌遗址时代为清代,炼炉较丰都长江沿岸炼锌遗址的冶炼炉形制相似,但更为瘦长。冶炼罐发生了较大变化,整体变得瘦长,通高一般在40厘米以上。此外,在丰都镇江墓群2007年度发掘中,对气象包外炼锌遗址进行了发掘,发掘面积187平方米,清理炼炉、灰坑、沟等遗迹7座。2011年4月至5月,为配合石柱风电场工程建设,重庆市文物考古所对石柱境内的玉龙等3处风电场进行了文物考古调查及勘探工作,本次调查复查和新发现炼锌遗址8处,新发现的炼锌遗址文化面貌与石柱炼锌遗址相同。此外,重庆市文物考古所还对位于酉阳县东南后坪乡的鱼池岭炼锌遗址进行了发掘,清理了炼炉、灰坑、房址等遗迹,出土了冶炼罐、瓷器等遗物,发掘者推测遗址时代为明末清初。2013年6月至8月,重庆市文化遗产研究院(现重庆市考古研究院)对位于忠县洋渡镇的临江二队遗址进行了抢救性考古发掘。发掘面积为2113平方米,共清理各类与冶炼相关的遗迹125个,出土陶、瓷、铁、铜器等遗物700余件。上述考古材料和对重庆地区炼锌遗址群年代、技术工艺流程、环境选择和布局以及清代贵州出产单质锌在重庆的转运等问题的研究均已收录进《重庆炼锌遗址群》之中,并于2018年出版。[28]

《重庆炼锌遗址群》

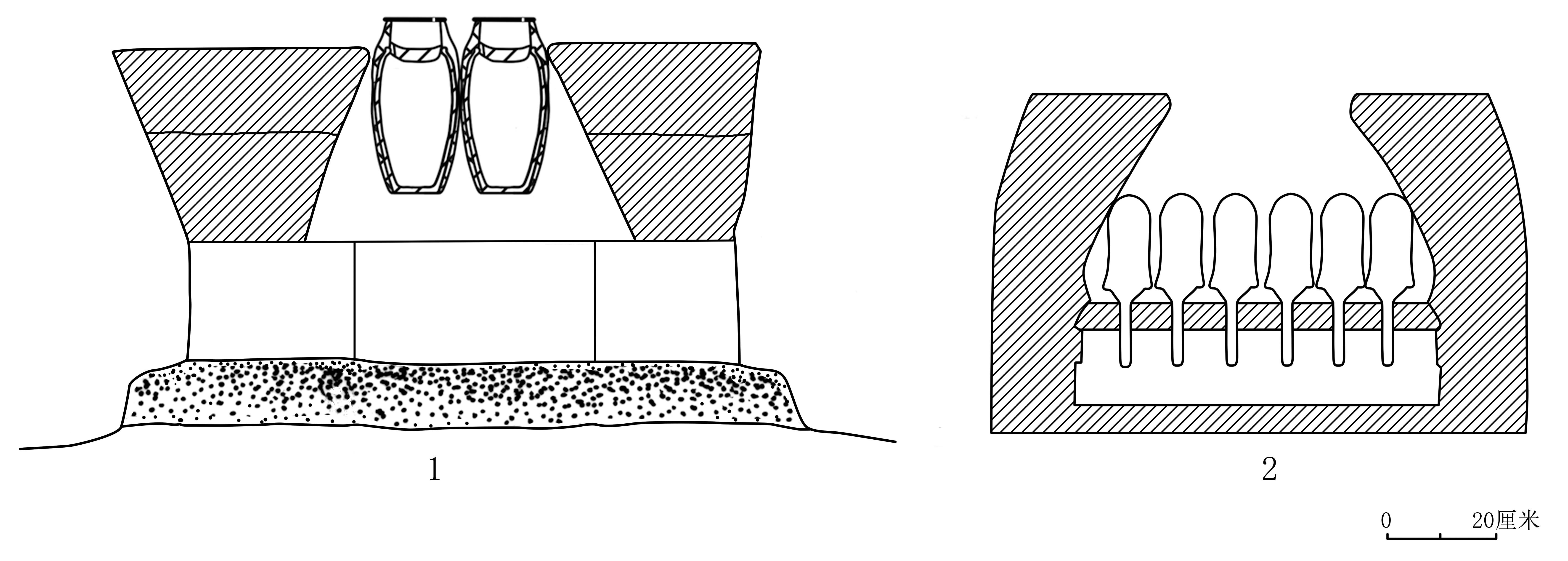

图二 中国、印度古代炼锌炉剖面图

1.中国古代炼锌炉(重庆临江二队遗址)2.印度古代炼锌炉(印度扎瓦尔遗址)

周文丽也对重庆地区炼锌遗址出土遗物进行了系统检测分析和研究。她通过对重庆市丰都县庙背后、铺子河和木屑溪三处明代炼锌遗址和石柱县大风门清代炼锌遗址的各类炼锌遗物进行的分析检测,讨论了明清时期两组遗址炼锌技术的差别及其背后的社会原因。此外,她还将中国、印度和欧洲的单质锌和黄铜生产技术进行了对比,评价了中国单质锌生产具备的重要性及其在全球海上贸易中的战略地位。[29]

这一阶段炼锌考古调查、研究工作还扩展到重庆以外的其他地区。例如,2005年、2010年,黄全胜等对广西河池市罗城、环江红山冶炼遗址进行了多次考古调查,发现了“马槽炉”炼炉、“碗型”炼炉、大量冶炼遗物等。文献以及在遗址采集到的坩埚、炉渣、冶炼产品等冶炼遗存样品的检测分析表明,这一地区至迟于清代时期就已能够炼锌,[30]还有学者在此基础上总结了上述遗址的技术特点并将其和重庆地区明清炼锌遗址群进行了对比研究,并讨论了清代时期广西河池地区的冶锌生产规模和产品去向等问题。[31]此外,李延祥、黄全胜通过对《本草纲目》、《岭南杂记》等文献中有关炼银技术的记载及遗址出土文物的考证,提出中国在明末已经发明“银锌壳”法(即“派克斯”法)提取(金)银技术,中国发明和使用“银锌壳法”的年代远早于英国的相关发明的观点。[32]

2015年至2016年,湖南省文物考古研究所联合北京大学等多家单位对湖南省桂阳县多处炼锌遗址进行调查工作,并对保存较好的桐木岭遗址进行了主动考古发掘,2017年,湖南桂阳桐木岭矿冶遗址评为“2016 年全国十大考古新发现”。该遗址出土了国内迄今发现保存最为完整的清代炼锌槽形炉及相关遗迹遗物,首次发现了多金属一体冶炼,凸显了中国古代科学技术的先进水平。[33]周文丽等通过对桐木岭遗址出土的蒸馏罐和炉渣的检测分析,结合考古发现和文献记载,详细复原桐木岭遗址的炼锌技术。[34]莫林恒以铜、铁、锌三种金属为代表,回顾湖南省冶金考古的主要收获,考察了桐木岭遗址的分布规律、功能布局、冶炼技术流程等问题。[35]罗胜强等通过考古材料和中外史料分析,初步复原了桂阳州炼锌业的采矿和冶炼过程,认为其呈现出高度的专业化且分工明确的特点;并探讨了清代桂阳州炼锌业有从粗放到专卖的管理方式的变化,其生产的锌不仅为清代中期的宝南局铸钱提供原料,部分金属锌还参与到“海上丝路”的贸易当中。[36]此外,周文丽、雷昌仁主编的《湖南桂阳冶金史资料汇编》,收录了清代及清以前桂阳矿冶史料,包括清会典、清实录、清宫档案、地方志和《湖南省例成案》等几部分,以及15篇研究论文,内容涉及桂阳矿冶历史、矿冶相关文物的研究、矿冶遗址的发掘和研究、矿冶业与地方社会等方面内容,是一次冶金史料系统整理与研究方面的实践。[37]

图三 中国古代炼锌遗址分布图[38]

四、总结与展望

中国古代炼锌技术研究经过近百年的发展,经历了前考古时代再到炼锌考古的转变,其研究方法也在不断发展和更新,从萌芽期的以文献考证为主,结合初步的器物成分分析再到发展期的田野调查与文献考证结合,并对器物进行更加系统、科学、全面的检测分析,最终发展到考古调查、发掘、文献梳理和科技检测等多学科方法综合运用阶段。目前,对于中国古代炼锌技术的工艺流程、技术原理、矿料、燃料、产品等问题,学界已基本达成共识。

首先,炼锌考古在全国各地开展的程度不一,也缺乏全面性和系统性。目前,尽管炼锌考古在重庆、湖南等地的调查、发掘工作已经取得了一定成果,但在四川、贵州、广西等更广泛的工作还相对较少,各地区之间的互动关系仍值得进一步研究。这些地区无论是从资源储备还是历史文献记载上看都应是古代单质锌的重要产地。此外,单质锌作为一种重要的国家战略资源,只有跳脱出地方行政区划的局限,从更高的层面才能把握住其在铸币、赋税、交通运输、对外贸易等方面的重要意义。

最后,一批炼锌遗址在进行了考古调查、发掘之后如何对其进行保护和利用,如何让炼锌遗址活起来也值得进一步开展工作。炼锌遗址往往位于远离城市的山区等偏远地区,做好遗址保护的同时更重要的是要思考如何对其进行展示,普及其中蕴含的矿冶文化。目前,对铜、铁、银矿等矿冶遗址国内外均已有较成熟的遗址公园案例,对炼锌遗址的保护和利用可借鉴上述案例,制定科学的遗址保护传承利用规划,加大遗址所在生态环境的保护力度,将炼锌遗址的保护和利用与城市建设、文化建设有机融合,真正做到让炼锌遗址活起来。

说明:本文原刊于《重庆文物考古论集》第一辑,本公众号转载时文字略有删减及补充了部分图片,读者引用时请以原刊为准,并注明原刊物出处!

注释:

[1] 马琦:《清代黔铅的产量与销量—兼评以销量推算产量的方法》,《清史研究》2011年第1期,第111页。

[2] L.Aitchison. A History of Metals, VolⅡ.1960:468.

[3] 章鸿钊:《中国用锌的起源》,《科学》1923年第5卷第3期;《再探中国用锌的起源》,《科学》1925年第9卷第9期。

[4] 王琎:《五铢钱化学成分及古代应用铅、锡、锌、躐考》,《科学》1923年第8卷第8期。

[5] 王琎等:《中国古代金属化学及金丹术》,北京:中国科学图书仪器公司出版,1955年,第92~93页。

[6] 王琴希:《我国古代关于锌、镍的化学》,《化学通报》1955年第9期。

[7] 张子高:《中国化学史稿(古代之部)》,北京:科学出版社,1964年,第108-112页。

[8] 夏湘蓉等编著:《中国古代矿业开发史》,北京:地质出版社,1980年,第158-159页。

[9] 北京钢铁学院《中国古代冶金》编写组:《中国古代冶金》,北京:文物出版社,1978年,第89-92页。

[10] 赵匡华:《再探我国用锌起源》,《中国科技史料》1985年第5卷第4期;《北宋铜钱化学成分剖析及夹锡钱初探》,《自然科学史研究》1986年第5卷第3期。

[11] 刘广定:《中国用锌史研究:五代已知“倭铅”说重考》,《汉学研究》1991年第9卷第2期。

[12] 胡文龙、韩汝玢:《从传统法炼锌看我国古代炼锌技术》,《化学通报》1984年第7期。

[13] 许笠:《贵州省赫章县妈姑地区传统炼锌工艺考察》,《自然科学史研究》1986年第5卷第4期。

[14] 梅建军:《近代中国传统炼锌术》,《中国科技史料》1990年第11卷第2期。

[15] 梅建军:《印度和中国古代炼锌术的比较》,《自然科学史研究》1993年第12卷第4期。

[16] 李延祥:《华夏天竺术有别—中国传统炼锌技术》,《金属世界》1999年第5期。

[17] 杨维増:《蒸馏法炼锌史考》,《化学通报》1981年第3期。

[18] 何堂坤:《关于〈天工开物〉所记炼锌技术之管见》,《化学通报》1984年第7期。

[19] 周卫荣:《关于宣德炉中的金属锌问题》,《自然科学史研究》1990年第9卷第2期。

[20] 周卫荣:《中国古代用锌历史新探》,《自然科学史研究》1991年第10卷第3期。

[21] 周卫荣:《中国古代使用单质锌黄铜的实验证据》,《自然科学史研究》1994年第13卷第1期。

[22] 周卫荣:《云贵地区传统炼锌工艺考察与中国炼锌历史的再考证》,《中国科技史料》1997年第18卷第2期。

[23] 周卫荣、戴志强等:《钱币学与冶铸史论丛》,北京:中华书局,2002年;周卫荣:《中国古代钱币合金成分研究》,北京:中华书局,2004年;周卫荣等:《钱币学与冶铸史(二)》,北京:科学出版社,2015年。

[24] 山西省考古研究所丰都考古队:《重庆市丰都县铺子河遗址考古发掘报告》,重庆市文物局、重庆市移民局编:《重庆库区考古报告集•2001卷•中》,北京:科学出版社,2007年,第1698~1704页。

[25] 湖南省文物考古研究所、长沙市文物考古研究所、丰都县文物管理所:《丰都张家河遗址发掘简报》,重庆市文物局、重庆市移民局编:《重庆库区考古报告集•2001卷•中》,北京:科学出版社,2007年,第1705~1770页。

[26] 资料整理中,待刊。

[27] Liu Haiwang, Chen Jianli, Li Yanxiang,et al. Preliminary multidisciplinary study of the Miaobeihou zinc-smelting ruins at Yangliusi village, Fengdu county, Chongqing. Metals and Mines-Studies in Archaeometallurgy. London:Archetype Publications,2007:178-185.

[28] 重庆市文物局、重庆市移民局编:《重庆炼锌遗址群》,北京:科学出版社,2018年。

[29] Zhou Wenli,Marcos Martinón-Torres,Chen Jianli.,Liu Haiwang,Li Yanxiang. Distilling zinc for the Ming Dynasty: the technology of large scale zinc production in Fengdu, southwest China . Journal of Archaeological Science ,2012,39(4) , 908 -921; Zhou, Wenli, Marcos Martinón-Torres, Chen Jianli,Li Yanxiang . Not so efficient, but still distilled: the technology of Qing Dynasty zinc production at Dafengmen, Chongqing, southwest China. Journal of Archaeological Science ,2014,43(3) ,278-288; Zhou wenli.The Technology of Large-Scale Zinc Production in Chongqing in Ming and Qing China. Oxford: BAR publishing,2016.

[30] 黄全胜,梁兴权:《广西罗城古代炼锌遗址群初步考察》,《广西民族大学学报(哲学社会科学版)》2012年第34卷第5期;黄全胜、李延祥等:《广西环江红山古代冶炼遗址初步考察》,《中国矿业》2012年第21卷第6期。

[31] 张雨桐:《十八世纪广西河池地区两处冶锌遗址的调查与研究》,广西民族大学2016年硕士学位论文。

[32] 李延祥、黄全胜:《倭铅勾金考》,《广西民族学学报(自然科学版)》,2013年第19卷第3期。

[33] 湖南省文物考古研究所、北京大学考古文博学院等:《湖南桂阳县桐木岭矿冶遗址发掘简报》,《考古》2018年第6期。

[34] 周文丽、罗胜强、莫林恒、陈建立:《从蒸馏罐看湖南桂阳桐木岭遗址炼锌技术》,《南方文物》2018年第3期。

[35] 莫林恒:《湖南冶金考古主要收获:以铜、铁、锌为例》,《南方文物》2018年第3期。

[36] 罗胜强、周文丽、莫林恒:《清代桂阳州炼锌业初探》,《南方文物》2018年第3期。

[37] 周文丽、雷昌仁主编:《湖南桂阳冶金史资料汇编》,长沙:湖南人民出版社,2019年。

[38] 资料收集截止2019年11月,且仅包括进行过正式的考古调查、发掘的遗址。

文稿:肖碧瑞

重庆考古

重庆考古