巴黎心跳方案效果图一 | 来源网络

不久之前,“GoArchitect” ( GoArchitect:2018年8月创立,美国一家独立图书出版公司)宣布中国设计师蔡泽宇和李思蓓为The Peoples Notre-Dame Cathedral Design Competition(人民的巴黎圣母院设计竞赛)的获奖者。设计师并没把火灾视作伤疤,而是当做一个新的出发点,兼顾历史和新科技,符合法国人的浪漫气质。这也让该方案能在来自56个国家的226个参赛作品中脱颖而出。此次竞赛旨在为2019年4月大火后的巴黎圣母院的未来创造一个新的愿景。而这个被称为Paris Heartbeat(巴黎心跳)的获奖设计将为这座城市创造一个真实的心跳。当时得知这个消息让笔者感到十分震惊,震惊于这样一个改动较大的、或者说是有悖于当前文物保护修复主流思想的“激进”方案能获得“官方”的认可。

巴黎心跳方案效果图二 | 来源网络

巴黎心跳方案效果图三 | 来源网络

通过塔尖玻璃的折射,在内部形成城市的万花筒,并利用彩色玻璃设计出玫瑰彩窗。

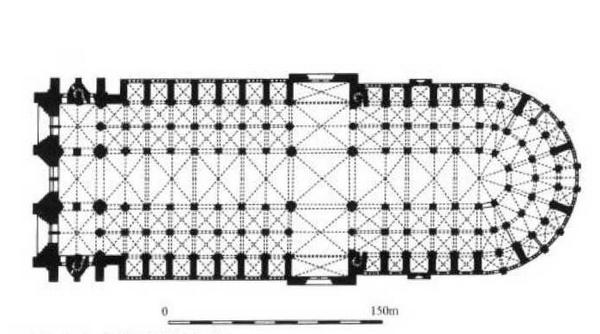

说到巴黎圣母院,大家可能会想起雨果笔下的敲钟人卡西莫多,也可能会想起好莱坞浪漫爱情片《日落之前》。没想到,在法国当地时间4月15日,“你相信巴黎圣母院有一天会消失吗”的台词几乎一语成谶。当天傍晚,法国地标性建筑巴黎圣母院突然燃起熊熊大火。63分钟的大火让这座闻名遐迩的哥特式教堂受损严重。这次被烧毁的地方正是围绕着巴黎圣母院中殿上面的屋顶和尖塔,正好是在两个袖廊和中殿十字交叉的地方,这个地方在哥特式教堂中有着重要的意义。如果从空中俯瞰,就会发现哥特式教堂的平面图像其实是一个拉丁十字的形象(四臂不等长),这是哥特式教堂的典型特征。所以这次巴黎圣母院被破坏最严重的地方其实是这个十字架的中心。从某种意义上来说,尖塔就是巴黎圣母院的中心,而巴黎圣母院作为法国的中心,这样一个集中了中心意义的尖塔损坏场面肯定是令人非常揪心的。这不仅是法国人的损失,也是全人类的损失。

巴黎圣母院尖塔被大火毁灭的情景 | 来源网络

大火扑灭后,圣母院内部的情景 | 来源网络

巴黎圣母院的平面图 | 来源网络

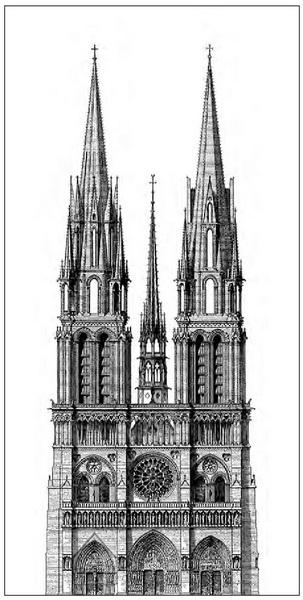

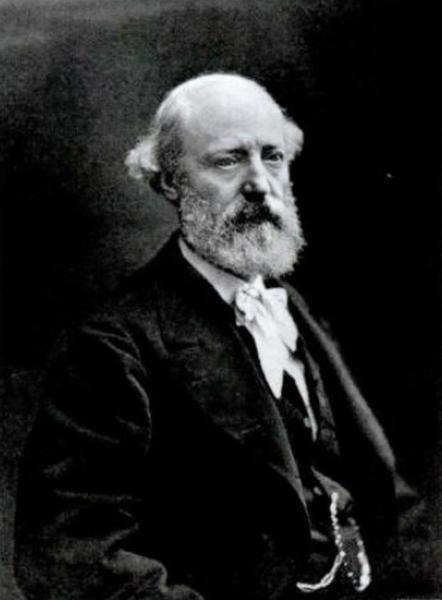

实际上,这个尖塔是风格性修复派的代表维欧莱·勒·杜克在1844年到1864年间的修复过程中重新加上去的。1842年,弗朗索瓦·皮埃尔·吉尧姆·基佐组建了艺术与古建筑委员会,同年7月,皮埃尔·德索黑向他的部长马丹·杜·诺尔提交了一份很长的报告,强调了巴黎圣母院的重要性,希望得到修复,同时也希望在遭受1830、1831年的破坏后,新建造一座圣器室。最终通过竞争,拉絮和维欧莱·勒·杜克打败了对手,并在1844年4月30日,正式得到司法和宗教部部长的任命,负责大教堂的修复工程和建造新的圣器室。1845到1854年间,两位设计师修建了圣器室,并在1854年4月14日由主教希布尔祈福。1857年拉絮去世后,维欧莱·勒·杜克一个人承担了修复任务,直至1864年5月31日完成全部工程。修复工程主要包括:重建袖廊交叉处的尖塔;修复雕塑;安装新窗户;将中央大门翻修至雅克·日尔曼·苏夫洛改建前的状态;重修宝库的一部分;修复教堂旁、耳堂内的小礼拜堂的壁画;完成大管风琴的修缮。

维欧莱·勒·杜克绘制的理想中的巴黎圣母院西立面 | 来源网络

其中两位建筑师所遵循的修复原则可以从《巴黎圣母院修复草案报告》中得知一二。《巴黎圣母院修复草案报告》表示修复者是抱着慎重小心的态度进行修复工程,因为在拉絮和维欧莱·勒·杜克看来,一次不正确的修复对建筑造成的破坏将远远超过民族暴乱和岁月侵蚀。任何添加新样式的修复工程都会让原有的带着历史信息的痕迹消失,从而造成不可挽回的损毁。因此他们的修复是建立在细致考察建筑自身历史的基础上进行的。在他们看来,新增添的材料即便其目的是加固建筑物,也会从视觉上对建筑造成很大影响。而修复者最终要达到的目的并非只是加固,维护一座建筑,更重要的是让建筑恢复已经丧失的那种美轮美奂的原始状态,为的是给后人留下宝贵的遗产,而不是在岁月风霜中逐渐消逝的遗址。正是出于这样的目的,风格性修复就有了行动的依据。只要让建筑能回复到理想状态,只要是符合考古学考察的样式,只要不违背建筑原来的风格,不采用相异于原建筑材料的材料,只要一直保持着小心谨慎的态度去修复,这些都可以运用到修复过程中。最终,风格性修复要达到的目的就是更长久地为后世保留下建筑遗产而不是一片废墟。

维欧莱·勒·杜克绘制的理想中的尖塔 | 来源网络

维欧莱·勒·杜克

维欧莱·勒·杜克也阐释道:“风格是基于某种原则之上的理想图示”。该修复原则的结果是建筑师往往只顾及借助史证(如绘画、雕刻等)去恢复当时的形式和风格,而忽视了遗产存在的真实性。大量的原始肌体被更新,材料表面的岁月痕迹或被抹去或覆盖,残缺和陈迹斑驳被完整和焕然一新所替代。这种做法虽表现出了建筑遗产建造时代的形式和风格,却破坏了史料的原真性。造成的结果是历史建筑在表现历史形式、风格的激情支配下,恢复出来的形式甚至在建筑的既往时期内都不曾有过。一方面风格性修复抹杀了建筑的部分历史价值,另一方面它极致的完形,理想的图示也遭到了大量的批判。最为极端激进的例子是英国的约翰·拉斯金,他以敏锐的目光和尖锐的笔锋察觉和指责这种形式的修复,强调岁月的痕迹也是一种美,完全“颓废”是一种“风景如画”的品质。他主张:“让它们一寸寸的烂掉也比所谓的整修好。”

约翰·拉斯金

事实上,维欧莱·勒·杜克和约翰·拉斯金代表了修复的两种极端,一种是追求形式风格的统一,建筑修复的完整,而忽略其历史性的一面;另一种是对任何修复无一例外的加以谴责,强调历史的重要性。两个学派的辩论持续了近百年,这也很大程度上直接产生了《威尼斯宪章》的若干条例。1964年5月25日至31日在威尼斯召开了第二届历史古迹建筑师和技术人员的国际会议,起草了国际上关于历史建筑保护第一部最权威的修复宪章,关于修复的内容如下:

第九条 修复过程是一个高度专业性的工作,目的在于保存和再现文物的美学与历史价值,它必须以原始材料和确凿文献为依据。一旦出现臆测,必须立即予以停止。此外,即使如此,任何不可避免的添加部分都必须跟原来该建筑的构成有明显的区别,并且必须能看出来是现代的东西。无论在任何情况下,修复之前和之后必须对估计进行考古和历史的研究。

第十条 当传统技术被证明为不适用时,可采用任何现代的结构和保护技术来加固文物建筑,但这些现代技术必须是经科学资料和经验证明有效的。

第十一条 各个时代加在一个文物建筑上的正当东西都要尊重,因为修复的目的不是追求风格的统一,当一座建筑物含有不同时期的叠压的作品时,只有在特殊情况下才允许把压在底层的作品展示出来。条件是,被去掉的东西价值甚微,而被显示的东西具有很高的历史、考古或美学价值,并且保存完好,值得显示。负责此项工作的个人不能独自评估所涉及的各部分的重要性以及决定去掉什么东西。

第十二条 缺失部分必须与整体保持和谐,但同时必须使修补的部分和原来的部分有明显的区别,防止修补部分使原有的艺术和历史见证失去真实性。

第十三条 不允许有任何添加,除非它们不至于损害该建筑物的有趣部分,它的传统环境、它的平衡布局和它与周围环境的关系。

其修复的内容强调历史建筑保护的原真性和历史性。一方面修复是在充分研究历史资料的基础上,另一方面修复应该看得出历史的痕迹,即时间的作用。而且在修复的过程中,添加部位和原来的构成应该达成在统一的基础上有所区别。这种差异性完形的修复逻辑既在于补遗部分与原件的差异,又在于美学意义上的形式统一。远观能保持建筑的整体统一,近观却能令细心的观察者将修补部分同原作分开。这就是合而不同的原则,即古迹修复中要把握好美学意义上的完整与史迹真实性间的平衡。

雅典卫城主入口

帕提农神庙

从上面两图可以看出,“修复的过程中,添加部位和原来的构成应该达成在统一的基础上有所区别。同时远观能保持建筑的整体统一,近观却能令细心的观察者将修补部分同原作分开”这一原则已被积极地用于实际项目修复中。

结合笔者这几年的文物修复方案设计经验、欧洲主流的文物修复理论与近年来欧洲文物修复案例,笔者认为修复方案的最大可能性还是会以1864年勒杜克修复后的巴黎圣母院为模板。其原因是:

(一)1991年巴黎塞纳河畔成功申报为世界文化遗产,巴黎圣母院以勒杜克修复后的形象为世界所接受。

(二)巴黎圣母院是法国历史的见证之一,同时也是巴黎最大、最古老的哥特式天主教堂,其尖塔作为哥特式建筑特色的浓缩,也更适宜以原状恢复。

(三)风格性修复后的尖塔,距今也有155年了,走过了一战、二战等许多重要的历史事件,见证了世界的大步发展,其本身也成为了独一无二富有丰富价值的遗产。并且尖塔部分也是风格派修复的典型案例,是一个时代主流修复理论的精华体现。所以相比较其他现代手法的恢复形式,笔者个人更倾向于以风格性修复后的巴黎圣母院为模板进行后续的工作。

失火前的巴黎圣母院 | 来源网络

对于修复方案,笔者觉得首先应对圣母院残存的部分进行大量的检测:受火后的材料与结构的力学性能是否满足要求;大火产生的浓烟、高温,木料燃烧产生的化学物质是否对材料有影响;圣母院现有的结构体系是否能承受修复工程带来的影响;是否需要对某些特定部位进行加固支撑。其次对于受火倒塌的尖塔部分,笔者认为应当收集残存的、可使用的、性能未有较大损失的材料及构件;缺失的构件应采用与原构件相同的材料,按照原构造方式、以相同的形式进行恢复。再次对于尖塔部分以外的构件,有残损但是不影响性能的无需更换;影响性能的同时又影响结构安全的,采用具备可逆性的新材料或者新结构去弥补;确需替换的构件,原构件也应保留,以后可留作他用。至于新修建的部分与现存部分的色彩差异,笔者认为大关系上还是应该采取方法进行一定的统一。最后资料留存方面,应该详尽详实地记录修缮的部位,修缮的措施,通过模型等其他方式明确地告诉公众哪些部位是新建,哪些部分是旧有的。当然,最终的修复方案尚未可知,巴黎圣母院如若以其他的形式进行修复也是有可能的。但这并不意味着对当前修复理论的否定,而是文物修复理论不断发展,不断探索,倾听多方意见的最终结果。

后来笔者也通过查询了解到,中国设计师中标的竞赛名为“人民的巴黎圣母院设计竞赛”,由美国一家创意图书出版公司主办,仅是一项民间竞赛。尽管这项赛事并非官方举行,但从这项竞赛的参与者人数和投票数都可以看出人们十分关注巴黎圣母院的修复进展情况。同时笔者也由衷地希望巴黎圣母院能早日完成修复,重新绽放出属于法兰西至宝的夺目光彩。

参考文献:

1. 方冉:《19 世纪风格性修复理论以及对当代中国历史建筑保护的再认识》,同济大学硕士论文,2007.

2. 殷俊洁:《维欧莱勒·杜克的修复理论研究》,中央美术学院硕士论文,2011.

3. 李军 ; 郝赫:《跨文化的遗产——从巴黎圣母院事件谈起》,《中国美术》,2019.05.

文稿:刘 燃

重庆考古

重庆考古