在早期巴文化政治中心的研究中,陕南汉中地区的城固洋县铜器群(以下简称“城洋铜器群”)是一个充满争议、但又绕不开的话题,因为这关系到早期巴文化的分布问题、发展高度问题和青铜文化的面貌问题,以及巴文化与早期商文化、蜀文化的互动关系问题,乃至所谓早期巴文化中心之谜的问题。如果不把这个问题说清楚、讲透彻,恐怕川渝等地的巴文化考古工作者会一直在四川盆地东部和鄂西地区打转,会出现苦寻早期巴文化政治中心和青铜器群而不得的状况。

一、城洋铜器群及研究概况

城洋铜器群出土于陕西汉中盆地城固、洋县交界一带,自上世纪50年代以来,陆陆续续发现了26批,分布在14个地点,曹玮统计出土铜器654件[1](赵丛苍统计有710件)。城洋铜器群集中分布于湑水河和汉江两岸的东西长约40公里、南北宽约10公里的地域内。埋藏地点多位于江河两岸的土台上,埋藏坑有长方形坑、圆形坑。由于铜器往往是雨水或河水冲刷而出,在发现铜器后,文物机构的人员才对现场进行清理,有的则是根据村民的描述作出的推断,故这批铜器出土地点属于墓葬、窖藏,还是祭祀遗迹?并不能准确地予以回答。但按照一些简报的说法,这些铜器出土的土包或附近的土包,为人工堆积的土包,倾向于与祭祀等宗教礼仪活动有关[2]。

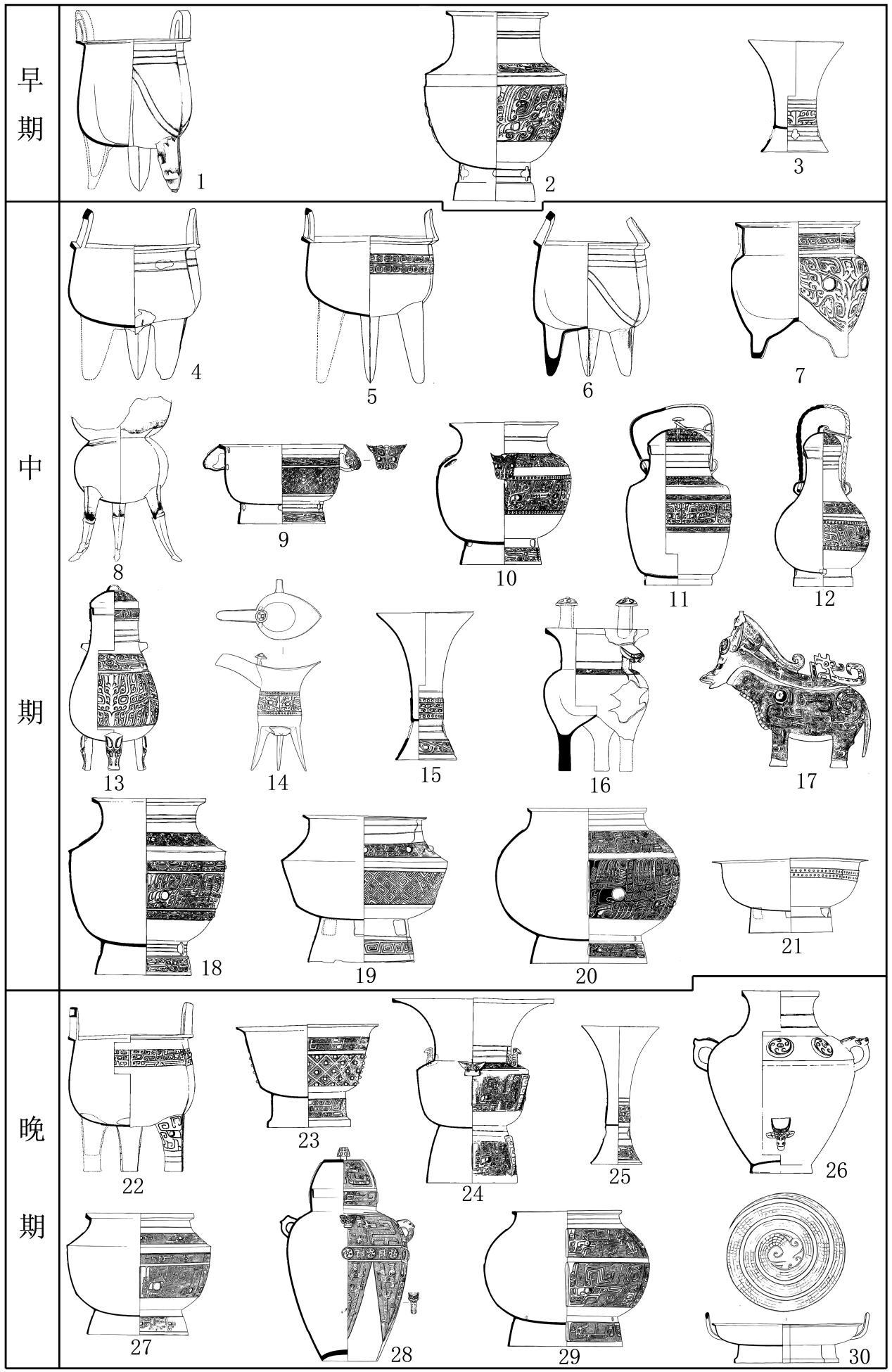

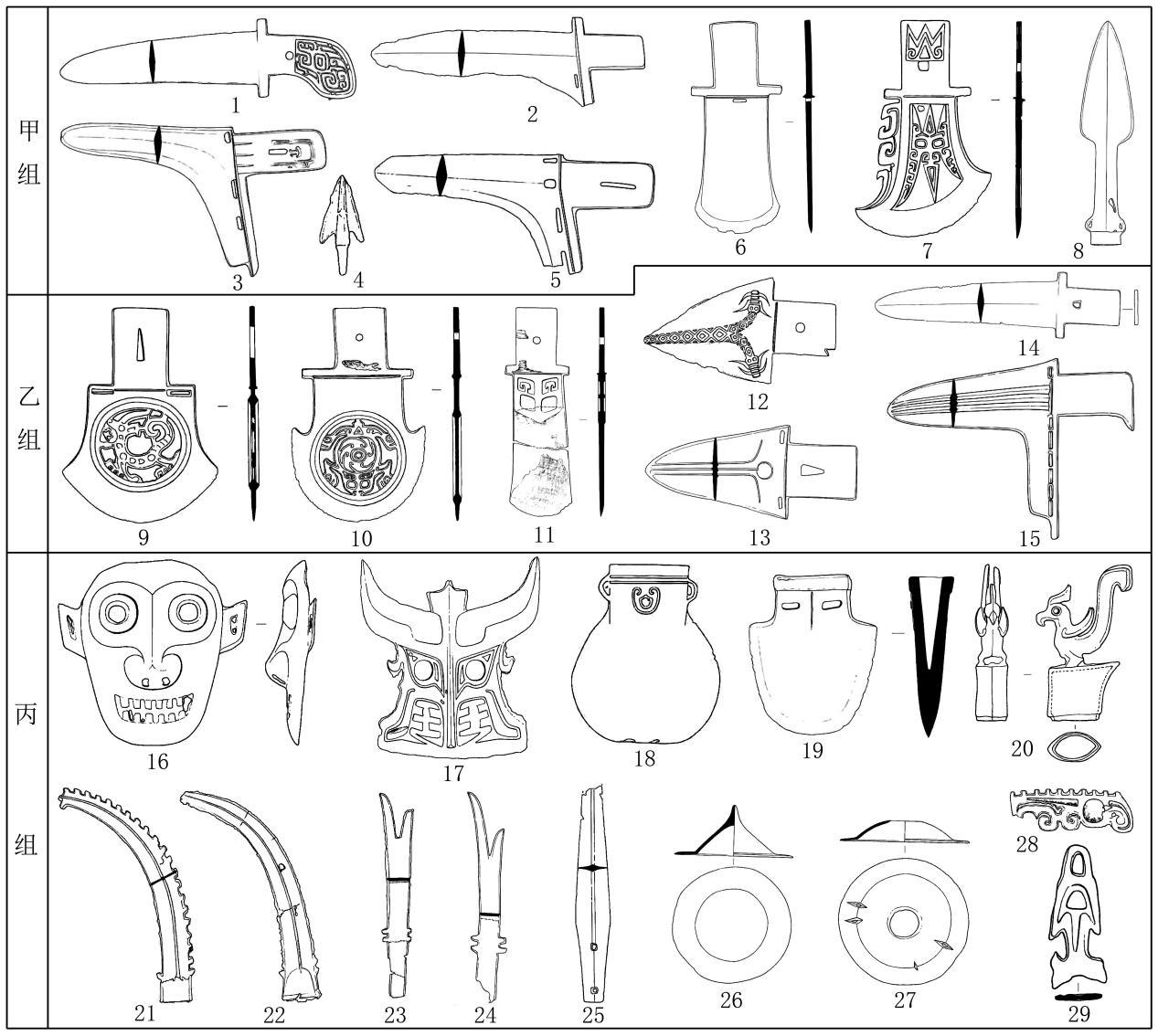

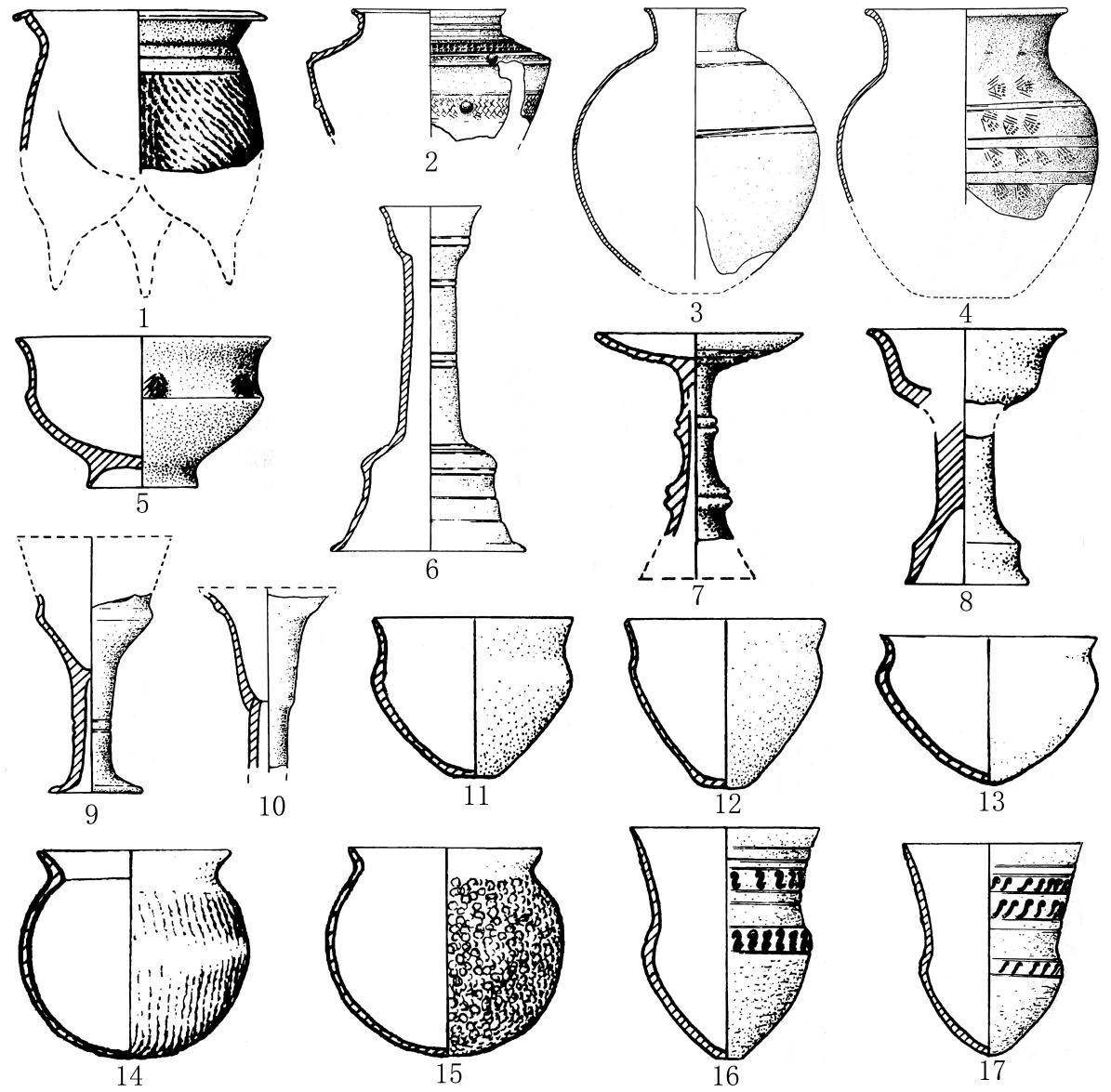

城洋铜器群器类丰富,有容器、仪仗器、兵器、面具、工具和其他,共六大类。其中容器有鼎、鬲、甗、簋、尊、罍、卣、瓿、壶、盘、觚、爵、斝、觥(图一);仪仗器有镰形器、璋形器;兵器有三角援戈、曲内戈、直内戈、有胡直内戈、钺、矛、剑、镞等;面具有人形面具、兽形面具;工具有跫口斧、跫口锛;其他类有兽目、鱼形饰、鸟形饰、尖顶昜、空顶昜等(图二)[3]。

图一 城洋铜器群铜容器分期图(依曹玮,笔者排版)

1、6、7.鬲(龙头村铜294、湑水村铜105、龙头村CH73) 2、18、26、28.罍(苏村CH71-2、龙头村铜71、张村AON7、苏村铜1-1) 3、15、25.觚(龙头村铜4-3、龙头村铜4-4、龙头村铜CH4-2) 4、5、22.鼎(五郎庙A九三182、五郎庙铜22、龙头村铜295) 8.甗(龙头村铜296) 9、23.簋(龙头村铜67、吕村CH63) 10、24.尊(龙头村铜28、苏村铜28-1) 11、12.卣(龙头村铜6、龙头村铜Q513) 13.壶(龙头村铜72) 14.爵(龙头村铜17) 16.斝(张村铜AON11) 17.觥(张村铜AON12) 19、20、27、29.瓿(五郎庙铜21-2、张村AON1、杜家槽铜65、安家村AON3) 21、30.盘(苏村A九二89、柳林镇铜169)

参照盘龙城、殷墟等地点出土铜器的时代特点,可将城洋铜器群分为三期,大约与商代早期(绝大多数为晚段)、中期、晚期对应。早期的弦纹鬲可到二里岗下层,二里岗上层时期增加了宽体觚、弦纹罍。中期约相当于郑州商城、殷墟一期阶段,出土的铜器种类较之早期有了大幅度地增加,除了原有的鬲、觚、罍等器形以外,新增加的器形有鼎、甗、簋、卣、尊、瓿、盘、壶、爵、斝、觥等器物,部分直内钺、直内戈兵器可能也属于此时期。晚期相当于殷墟二期至商周之际,出土的青铜器除了有少量晚商的罍、觚、鼎、甗、簋、尊、瓿、盘等铜容器之外,人形面具、兽形面具、直内三角援戈、长胡戈、尖顶昜、空顶昜、镰形器、璋形器、人面纹钺等大量出现,器物多异于殷墟铜器。

关于城洋铜器群的文化性质和族属,历来存在很多争议。唐金裕、王寿芝、郭长江在《陕西城固县出土殷周铜器简报》中认为,陕南、汉中出土的铜器主人应是殷代羌人的一个部族[4]。1983年,李伯谦从文化因素方面入手,提出汉中铜器群“主要成分具有浓厚的地方色彩,不同或不完全同于商文化”的结论,并认为城洋铜器群是早期蜀文化的渊源,至少是来源之一[5]。1984年,唐金裕对汉中铜器群进行了探讨,首次提出这批铜器的主人是巴人,殷商之前迁到汉水上游,殷商时为殷的属国,后越过秦岭进入渭河流域[6]。1996年,赵丛苍对城洋铜器群进行了综合研究,认为城洋铜器群是早期巴蜀文化的一个类型;他在后来的《城固宝山》考古报告中,首次结合遗址的考古收获,进一步将城洋铜器群的文化属性明确为巴文化[7]。1997年,李学勤对汉中铜器的年代、族属进行了讨论,认为其族属当是商代西南夷的一支[8]。2011年,孙华撰文认为,城洋铜器所代表的社群与四川盆地古蜀人关系密切,其族属“既不是蜀人,但也不可能是巴人,它的国别和族属还有待于进一步的研究”[9]。此外,王寿芝[10]、黄尚明[11]、曹玮[12]等均主张城洋铜器群的族属应为巴文化人群。

归纳以上关于城洋铜器群的文化性质和族属的观点,大体有以下几种说法较具影响:一是属于一种尚未被认识的青铜器群团体;二是属于早期巴蜀文化;三是属于早期蜀文化;四是属于殷商时期的巴方、巴人。笔者注意到,在这几种观点中,以持早期巴文化族群说法的学者最多;凡是对汉中历史和文献较熟悉的汉中本地学者或陕西学者,一般均持巴文化族群的看法,而外地学者则倾向于早期巴蜀文化、早期蜀文化的看法,或较为谨慎地持暂不确定族属;此外,有许多前后持不同观点的学者,到后期多倾向于城洋铜器群主人为巴文化族群。

二、与商、蜀文化的比较及关系

结合李伯谦先生的观点,笔者将城洋铜器群划分为三种文化因素。

甲组:代表性的器物有空锥足分裆鬲、鼎、簋、卣、尊、罍、瓿、盘、壶、觚、爵、斝、觥等礼器,曲内戈、斜胡直内戈、双系矛、直内钺、双翼镞等兵器。这些器物造型、纹饰与商文化同类器物几乎完全相同,是典型的商式铜器。其中双系矛在殷墟文化中少见,也可能属于本地文化因素。有学者认为,汉中盆地早中期青铜容器是由盘龙城沿汉水而上直接传入的[13]。

乙组:代表性的器物有三角援直内戈、长援直内戈、直长胡直内戈、弧刃直内镂空钺、眉目纹直内钺等。这类铜器虽然模仿了商文化器物的风格,但又有自己新的特点。例如,三角援直内戈,多数援脊有三棱,内上穿孔除圆形外,还有三角形、梯形、梭形等多种;长援直内戈,援末两侧有对称的三角形刺;长胡四穿戈,援脊亦有三棱,援与胡成直角,内尾下端出三角形尖;弧刃直内钺,刃部突出呈圆弧状,这些均与商文化中者有明显区别。另外,三角援戈(原称戣)上的双头动物形纹、弧刃钺上的透雕虎纹(龙纹)、蛙纹也不见于中原商文化铜器。

丙组:代表性的器物有人脸形面具、兽形面具、銎口钺、銎口斧、镰形器、璋形器、柳叶剑、尖顶昜、空顶昜、眼形器、鱼形饰、鸟形饰等,数量较多。绝大多数器物的造型、纹饰均不见于商文化,具有浓厚的地方特色。其中,圆刃方銎钺上饰人面纹(或称蝉纹,笔者有专文统称心形纹),镰形器有背齿和无齿两种。有的器物,如璋形器,铸造粗糙,基本为红铜制品,反映了与商文化铸造工艺上的差异。

图二 城洋铜器群兵器与杂器文化因素分组

1.曲内戈(五郎乡铜14) 2、3、5、15.有胡直内戈(肖家村AON108、肖家村AON104、肖家村AON103、苏村铜61-3) 4.双翼镞(五郎乡铜51) 6、11.直内钺/戚(范家坝十里原AON102、范家坝十里原AON101) 7.直内偏刃钺(范坝村AON15) 8.双系矛(苏村铜20-1) 9.蛙纹钺(范坝村N0:162) 10.虎纹钺(五郎乡铜13) 12、13.三角援戈(五郎乡铜10、肖家村AON79) 14.直内戈(龙头村铜8-1) 16.人形面具(苏村铜60-1) 17.兽形面具(苏村铜19-11) 18、19.銎口钺(龙头村铜3-1、城固9) 20.鸟形饰(范家坝) 21、22.镰形器(龙头村铜69-4、龙头村铜69-2) 23、24.璋形器(范家坝十里原AON109、范家坝十里原AON112) 25.柳叶形剑(文川镇铜280) 26.尖顶昜(苏村铜57-13) 27.空顶昜(苏村铜58-1) 28.眼形器(范坝村洋县:12) 29.鱼形饰(范家坝十里原AON118)

城洋铜器群虽然出土了较多商文化的铜器,但它整体上明显不是商文化,可以归类为商时期的地方文化。王志友、赵丛苍指出,“城洋铜器群中的三角援戈、钺、人面饰、兽面饰、璋形器、弯形器(即镰形器)、矛、鸟形饰、尖顶泡(即尖顶昜)、透顶泡(即空顶昜)和少数具有地方特点的青铜礼器,是城洋铜器群中最有地方特色的器物。”[14]其中,铜泡283件、人面与兽面饰48件、弯形器(即镰形器)79件,分别占历年出土青铜器(依赵文710件)的46.62%、11.13%,总量超过半数,可见城洋铜器群的主人应该只是与商有密切交往的一群地方文化的人群。

李伯谦先生在讨论城洋铜器群时,还没有发现三星堆器物坑和金沙遗址铜器群。其所讨论到的乙组文化因素的确属于仿制的商器,同时也有很多地方文化的共性,如銎口钺、三角援戈往往有数条脊线,且到尾部敞开呈“八”字形。上述器物除长胡四穿戈等外,大部分有与四川盆地古文化相关的文化因素。

关于城洋铜器群与周边文化的比较,讨论得最多的主要还是四川盆地内的早期蜀文化。在李伯谦先生有预见性的看法上,以及研究者通常提到的铜人面具、兽面具以及铜尊、罍和三角援戈等外,笔者在此补充几点城洋铜器群与早期蜀文化的比较内容。

(1)城洋铜器群出土诸多铜牙璋,在三星堆2号器物坑和金沙遗址中多有玉牙璋出土。同时,三星堆遗址亦见有小铜人手捧铜牙璋进行祭祀的铜器(K2③:325)[15]。

(2)城洋铜器群出土有1柄铜柳叶形剑,一般认为铜剑出现于西周早期,以宝鸡鱼国墓地铜柳叶剑为最早,故不敢将城洋铜器群的这柄剑确认为商代。然而在三星堆遗址1号器物坑中曾出土1柄玉柳叶形剑(K1:280)[16],同时,有学者还考证三星堆出土的人身形铜牌饰(K2③:103-27)实为剑鞘和两柄剑柄[17]。此外,金沙遗址亦出土有可插入4枚剑的玉剑鞘。柳叶剑在晚期巴蜀文化中极为流行,城洋地区和三星堆出土的柳叶剑,当是后来我国类似铜剑的滥觞。

(3)城洋铜器群中见有1件带座子的铜鸟形器,类似的铜鸟形器在广汉三星堆器物坑(K2②:194-1铜立鸟)[18]、成都金沙遗址和宝鸡鱼国西周墓地均可见。

(4)城洋铜器群中见有铜鱼形饰2件,鱼形饰在三星堆、金沙遗址和鱼国墓地均可见,只不过有金、铜、玉等不同材质。鸟形器、鱼形饰可能都是神树上的挂件。

(5)城洋铜器群出土尖顶昜、空顶昜各数十件,虽然在西安老牛坡四期墓葬[19]和淳化黑豆嘴1号墓葬[20]都出土了尖顶昜,但仍以成都平原三星堆器物坑和金沙遗址出土的铜喇叭形器和金喇叭形器为最多。

(6)城洋铜器群有4件铜钺器表饰抽象人面纹,类似的纹饰在三星堆器物坑玉器[21]、青铜器和金沙遗址玉牙璋、金饰上均可见到,只不过在三星堆遗址被称为蝉纹。

单从上述的比较看,我们很容易得出城洋铜器群与蜀文化有密切关系,甚至其主人就属于早期蜀文化人群的结论。但是,我们仔细审视城洋铜器群与蜀文化的异同,这个结论就未免显得简单化了。

第一,早期蜀文化不太可能同时存在两个中心。早期蜀文化先后经历了三星堆和金沙两个文明中心,但这两个地点作为中心的时间大体上前后相继,如果在远离数百公里之外的汉中存在与三星堆―金沙文明接近的、势均力敌的、并存的文明中心,早期蜀国难以对其形成有效管理,因此,这种可能性难以成立。以强大的商文明为例,商王朝的政治中心虽然几度转移,但也始终只有一个大的文明中心。以早商时为例,从二里头末期到二里岗时期,虽然在南方的湖北黄陂盘龙城同时存在另一个青铜文明,但文化特征与商文化核心地区始终保持一致,明显与长江中游的其他青铜文化不一样,盘龙城也通常被认为是商王朝在南方的一个军事据点或铜器生产基地。而城洋铜器群虽然与三星堆—金沙铜器群有诸多相近的文化因素,但两者的文化面貌并不相同,始终存在大量风格相异的铜器。因此,城洋铜器群不大可能是三星堆—金沙文明的另一个中心的遗留。

第二,两者延续的时间不一致。三星堆文化约始于夏代晚期,止于商代晚期偏早。十二桥文化则为商末至西周早期。最新公布的《四川广汉三星堆遗址四号祭祀坑的碳十四年代研究》介绍,“K4埋藏时间的日历年代有68.3%的概率落在距今3072—3003(cal.BP)时间范围内,有95.4%的概率落在距今3148—2966(cal.BP)时间范围之内。”[22]以及“目前已经明确的K2、K3、K7、K8出土文物可以拼对复原的现象综合判断,K1、K2、K3、K4、K7和K8的年代为距今约3200年至3000年,大致相当于晚商殷墟四期,K5和K6年代稍晚,大致相当于西周早期。”[23]三星堆文化阶段三星堆遗址除仅见少量铜牌饰、玉器外,并不见大规模铜器群,而三星堆器物坑的时代应该属于十二桥文化,盛行时间明显相当于城洋铜器群的晚期阶段,K5、K6和此后的金沙祭祀区的发现则更晚了。如果城洋铜器群和三星堆―金沙铜器群同为古蜀文化,就无法解释在古蜀文化的中心地带没有大规模的铜器生产和应用,而在另一个偏远或次中心,却率先出现了更能代表“祀与戎”的铜器群。

第三,城洋铜器群是商文化和蜀文化交流的中转站。在蜀文化中,存在一些商文化铜器。例如大口圈足尊、直腹圆罍、瓿、盘等典型商文化礼器,这些铜器在城洋铜器群中同样存在,且类型更多,这与中原青铜文化在向外传播过程中,文化因素传播随距离远近、交通便利程度和经济社会交往频率递减的规律相符。城洋铜器群中存在的与三星堆―金沙文明中相同、相近的文化因素,只能表明两者具有某些密切联系,是在三星堆―金沙文明向外传播中形成的。由此,可以确定城洋铜器群的主人既有自己的文化特点,同时具有商文化向西南地区辐射的桥梁作用,以及早期蜀文化与中原文化交流沟通的前沿区位意义。

第四,早期蜀文化、城洋铜器群与商文化的关系并不一致。早期蜀文化对商文化是有选择的吸收。仍以礼器为例,三星堆器物坑中以尊、罍为主,瓿、盘只在1号坑各发现1件。而城洋铜器群中有鼎、鬲、甗、簋、尊、罍、卣、瓿、壶、盘、觚、爵、斝、觥等商文化礼器,类型十分丰富,数量占比也更大一些,表明较全面地吸收了商文化的主要元素(早期也吸收了商文化的南方据点——盘龙城遗址青铜文化的因素)。即使考虑到前文提到的地理距离、交通便利等情况,两者对商文化的态度差异仍然十分明显。假如我们下文讨论的城洋铜器群主人就是巴文化族群的认识成立的话,这或许可以解释武王伐纣有蜀而无巴的历史背景。

第五,城洋铜器群是与早期蜀文化有密切交流的独立文化体。城洋铜器群中的铜人面具、兽面具、璋形器、条形三角援直内戈(上下对称刺,图二,14)、尖顶昜、平顶昜等虽与三星堆器物坑中同类器相似,但并不相同。如三星堆―金沙文明中绝大多数为玉璋、玉戈,而城洋铜器群为铜璋、铜戈。又如人形铜面具两者风格差异极大,三星堆几乎没有城洋铜器群的那种近板状的人面具。再如城洋铜器群中的所谓人面纹饰(图二,18),与三星堆―金沙文明中的蝉纹差异不大,但两者的载体完全不同,前者主要是铜兵器——钺,后者则见于仪式用器——玉璋和小型玉佩饰等,其功能也应该有差异,且在中国青铜文化中,蝉纹并非这两个铜器群所独有的元素。此外,鸟形饰、鱼形饰可能与流传于古代中国南方(夏商周时期则逐渐缩小到以四川盆地为主)的扶桑、若木、建木等萨满原始信仰体系中的宇宙神话知识有关,只是树在三星堆中以青铜的形式铸造出来了,而城洋地区很可能是采用的真实的树或木材加工的树(因易朽未保存下来)[24],再在上面挂各类铜鸟形饰、鱼形饰等。还有璋这类祭祀用器,在新石器晚器和夏商时期的中国,用璋是普遍的行为,并不能简单解释为两者间的文化相同(2022年4月重庆市文物考古研究院在重庆江津梧桐土遗址发现有商代的残石璋)。

图三 城洋铜器群出土小型青铜残树形器

(城固县五郎庙b铜器地点1964CHWT:24)

第六,城洋铜器群有自己的独特文化因素。如弯形器(镰形器)、虎(龙)纹铜钺、蛙纹铜钺、方跫“人面纹”铜钺、眉目纹直内钺(或称戚)、双头蛇纹铜戈、直长胡戈、銎口钺、銎口斧等。人脸形铜面具、兽首铜面具等也有自己的文化传播范围,在陕西淳化、西安老牛坡等有完全相同的器型被发现。周原遗址先周遗存中也有宝山文化的典型器,如美阳铜器群中就曾见有铜高足杯,王家嘴残墓中也出土过陶高圈足杯[25]。城洋铜器群中,已经出现铜戈、矛、剑、钺、镞系列兵器,除铜剑只有1件外,其他已较为普遍,这与后来东周时期巴蜀文化戈、矛、剑、钺兵器组合一致;而三星堆器物坑中虽也有1件剑,但材质为玉质,很可能是礼仪用器。最重要的是,城洋铜器群中数量较多的铜矛(26件)、铜钺(22件),在三星堆祭祀坑铜器群、金沙铜器群中完全不见,可见两者区别明显。

综上,城洋铜器群是与商文化存在密切联系,与蜀文化具有某些相似文化因素、同处一个大文化区的独立文化体。

三、城洋铜器群与宝山文化的主人相同

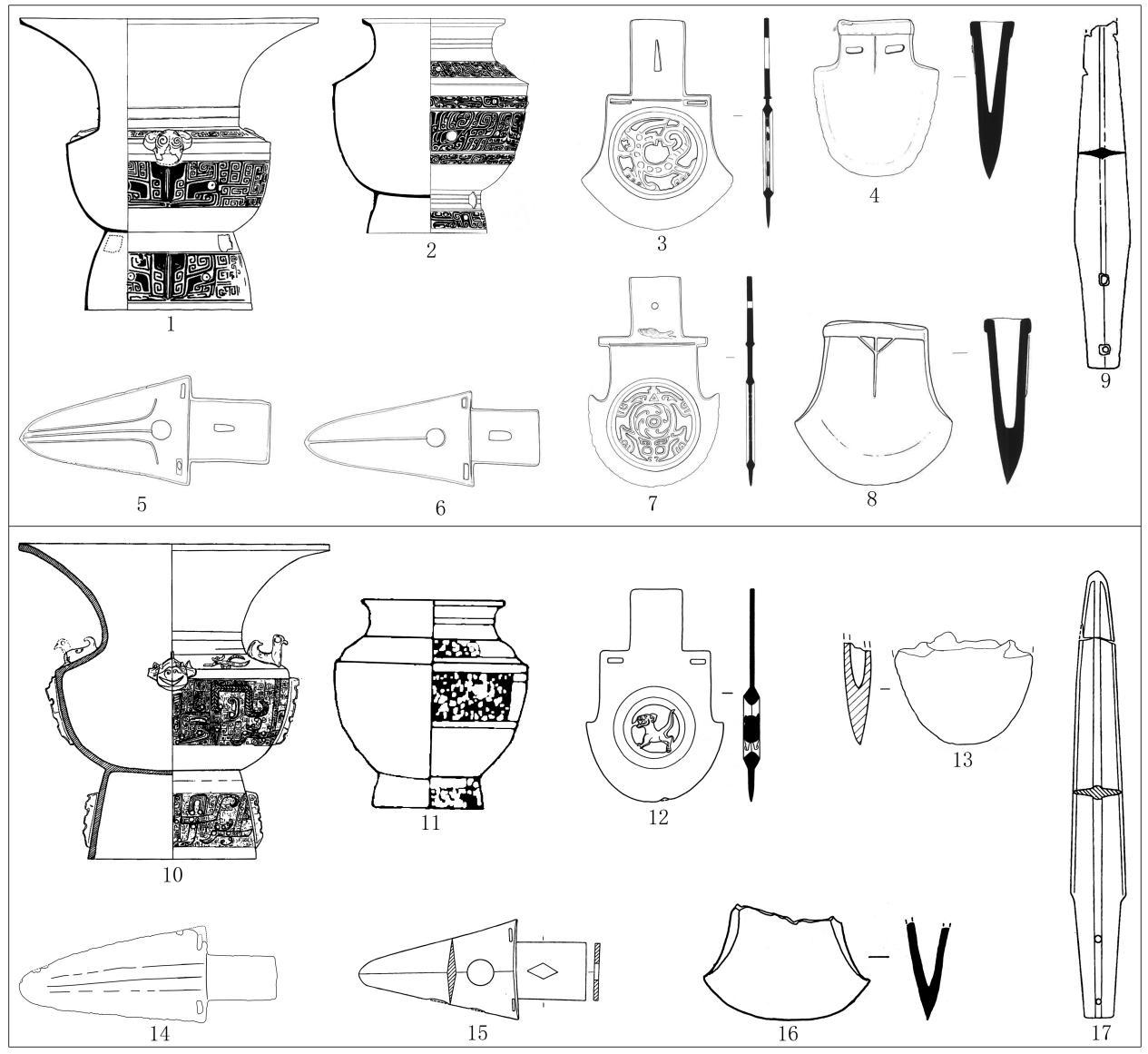

城洋铜器群是不是早期巴文化呢?仅就铜器而言,仍可以看出一些蛛丝马迹。例如,在今四川东部、重庆和鄂西地区,发现有一些零星的商代铜器,如重庆巫山大宁河大昌凌家滩出土的三鸟三羊尊[26](图四,1)、湖北宜都王家坝出土的夔龙纹圆罍[27](图四,2)、湖北长阳龙舟坪镇胡口湾出土的三角援直内戈[28](图四,5)等在城洋铜器群中都能见到相似的器物。以长阳三角援戈为例,与城洋铜器群中的一种带三根脊线的铜戈(图四,5)基本相似,这种戈在古蜀地区(包括稍晚的彭州竹瓦街)是见不到的。又以铜钺为例,四川阆中彭城坝遗址采集的商代镂空虎纹铜钺[29](图四,12)具有城洋铜器群镂空虎(龙)纹钺(图四,3)相近的纹饰,又有蛙纹铜钺(图四,3)相似的外形,同时还吸收了长江中游盘龙城遗址铜钺镂空边缘弧凸的做法(杨家湾M11:32、H6:2)[30];重庆酉阳邹家坝、合川菜蔬排遗址出土的商代銎口舌形刃钺[31](图四,13)和銎口弧刃钺[32](图四,15)、江津梧桐土遗址出土的商代晚期石范所示的折肩钺[33](图五)在城洋铜器群中均有相似器型。到了西周中晚期,重庆忠县瓦渣地遗址出土的三角援铜戈[34](图四,15)仍能见到城洋铜器群三角援戈的影子,该遗址出土的扁茎柳叶剑(图四,17)则是四川盆地内目前所见最早的青铜柳叶剑,与城洋地区的扁茎柳叶剑一脉相承。总体上,由于早期巴文化青铜器考古发现不多,我们可以设想,城洋铜器群之所以难定性,是因为它自己就是早期巴文化的创造,因而缺少足够对比材料。同时,城洋铜器群与三星堆―金沙文明的一些相似性文化因素,说明很可能就是早期巴、蜀文明的共同特征——这从晚期巴蜀文化的相似性可以进行反推。

图四 城洋铜器群与四川盆地东部、三峡地区青铜器的比较(上栏为陕西城洋铜器群,下栏为四川盆地东部、三峡地区出土早期铜器。除15、17为西周中晚期外,其余为商代。)

1、10.尊(城固五郎庙CHWT:1、巫山大昌东坝B010) 2、11.罍(城固龙头村铜71、宜都王家渡遗址) 3、4、7、8、12、13、16.钺(城固五郎乡铜13、城固9、范坝村N0:162、范坝村NO:168、阆中彭城镇征:1、酉阳邹家坝T0606④a:2、合川菜蔬排T1③:4) 5、6、14、15.三角援戈(城固苏村铜59-13、城固苏村铜59-3、长阳龙舟坪镇胡口湾清江畔出土、忠县瓦渣地M1:1) 9、17.柳叶剑(洋县文川镇铜280、忠县瓦渣地M1:2)(长阳铜戈线图为笔者据彩图绘制)

图五 陕西城固五郎乡出土铜钺与重庆江津梧桐土遗址出土石范上的钺形状对比

1.重庆江津梧桐土遗址出土商代晚期石钺范(2022JYWTS36E19⑤:3) 2.陕西汉中城固五郎乡出土铜銎口钺(铜114-1) 3.陕西汉中城固五郎乡出土铜銎口钺(铜114-2)

当然,仅就铜器的比较而言,我们只能说城洋铜器群是与早期巴蜀文化有亲缘关系的一支青铜文化,还不能将它的主人十分明确地认定为巴文化族群。从这个意义上看,孙华先生主张暂不确定该铜器群的主人是有一定道理的。但与此同时,他又否定了城洋铜器群是早期巴文化族群的可能性,这就走向了另外一个方向。

笔者认为,要解决城洋铜器群的主人问题,必须从汉中地区的考古学文化入手,这是过去许多研究者所忽略的。我们知道,铜器——特别是商代铜器——通常是上层社会或开展特殊礼仪、或开展宗教活动使用的器物,并不能完全反映一个地区社会基层大众的文化;而陶器是那个时代人人都要使用的器物,且由于易碎、廉价、易得的特性,成为更新换代极快的大众商品,反映着一个地区较为固定的、稳定的、深层的生产、生活方式和持久的审美情趣,因而是研究古代族属物质文化的最优工具。

宝山遗址位于陕西汉中城固县宝山镇宝山村,1990年西北大学文博学院考古专业在城固县做专题调查时发现,1998、1999年进行了小规模发掘,揭露仰韶、龙山、商、汉四个时期的遗存,其中尤以商时期遗存最丰富。商时期遗存包括61座烧烤坑、烧土圈遗迹1个、房屋基址2座、铺石遗迹4个、陶器坑1个、墓葬8座、动物(鹿?)坑1个。该遗址出土陶器以高柄器和圈足器最多,圜底器、小平底器(近尖底)次之,平底器、三足器较少。陶器种类主要有圜底釜、高柄豆、高柄小底尊、小底尊形杯、高柄器座、大口深腹罐、扁腹壶、有柄尊、罍、簋、鬲、锥足鼎、觚、圈足罐、高圈足尊形杯、细高柄尊形杯、有鋬圈足尊、长颈圈足尊、小底钵、器盖、圆腹罐、尊形小罐、尊形双耳罐、筒形杯以及纺轮、圆环、匕等。其中,陶釜的数量最多,占26.35%,其次为高柄豆、小底尊形杯和高颈小平底尊,分别占18.45%、15.11%、10.48%[35]。宝山遗址出土商时期铜器数量较少,主要有铜弯形器(即报告的铜镰)、镞、器柄、串珠,骨角器有骨发饰、笈、铲、叉、锥、匕、签、镞等。石器有石圭、斧、砧、锤、刮削器、砺石等,其他有圭形蚌器、取火石等。

因宝山遗址出土商时期遗物具有较强的地方特色,因此,发掘报告将该类遗存命名为“宝山文化”。宝山文化的创造者与城固洋县铜器群的主人是一个人群共同体。理由如下:

一是宝山文化与城洋铜器群的时代大致相当。据发掘者研究,宝山文化约当中原二里岗上层晚期至殷墟三期,城洋铜器群约当中原二里岗至殷墟四期,两者时代大体相当。考虑到宝山遗址只发掘了小部分,或许还有一些时间段的空白没有发现,故可以认为两者时代是基本吻合的。

二是宝山文化与城洋铜器群的分布地域呈包含关系。城洋铜器群集中分布于湑水河和附近的汉江两岸的东西约40公里,南北约10公里的地域内。埋藏地点多位于江河两岸的土台上,埋藏坑有长方形坑和圆形坑。宝山遗址位于湑水河东北岸,往下约7公里即湑水与汉江交汇处,也有大量带有日常祭祀性质的烧烤坑。目前,汉江上游地区发现的这一阶段遗址仅宝山一处,在安康紫阳白马石、阮家坝等遗址则发现有较这一阶段略晚的遗址,与宝山文化存在较强的承继关系。据考古工作的一般规律看,以宝山遗址为中心,应该存在一系列的宝山文化遗址,其范围较城洋铜器群的分布范围广,城洋铜器群发现的地点,应该只是这一文化的政治和宗教的中心地带。

三是宝山文化与城洋铜器群存在相同或相似的文化内涵。《城固宝山》指出,“宝山SH51所出铜镞,与洋县范坝铜器点出土的有些铜镞标本的形制相同。SH26、SH64出土的青铜镰,与城洋商代铜器群中的镰形器形制风格近同。宝山出土的Ab型Ⅰ式陶罍,与城洋铜器群重要地点之一的城固龙头镇铜器点所出青铜罍形制颇为相似,当为此种铜罍而制作的陶礼器。宝山SH17出土的陶质钺类残器柄,可看出其为直内,身近阑处有大圆孔,城洋铜器群中就有同类器物的存在。宝山商时期遗存中有不少蛙纹,而其也见于城洋铜器群,如范坝铜器点出土钺的身中部,就透雕有一蛙纹图案。同时,在总体文化面貌上,二者皆是以地方性特色为主。”[36]当然,宝山遗址是带有一定居住性质的遗址,反映的是平民或日常生产生活的遗留;而城洋铜器群是人们进行重要祭祀或开展某种礼仪活动的遗留,是当时上层社会或神职人员从事某种特殊活动的结果,两者间遗物在质地、类别上仍然有较大的不同,但上述的联系,已经足以确认两者间的文化主人是同一个人群共同体。

四、宝山文化是早期巴文化群的地方类型

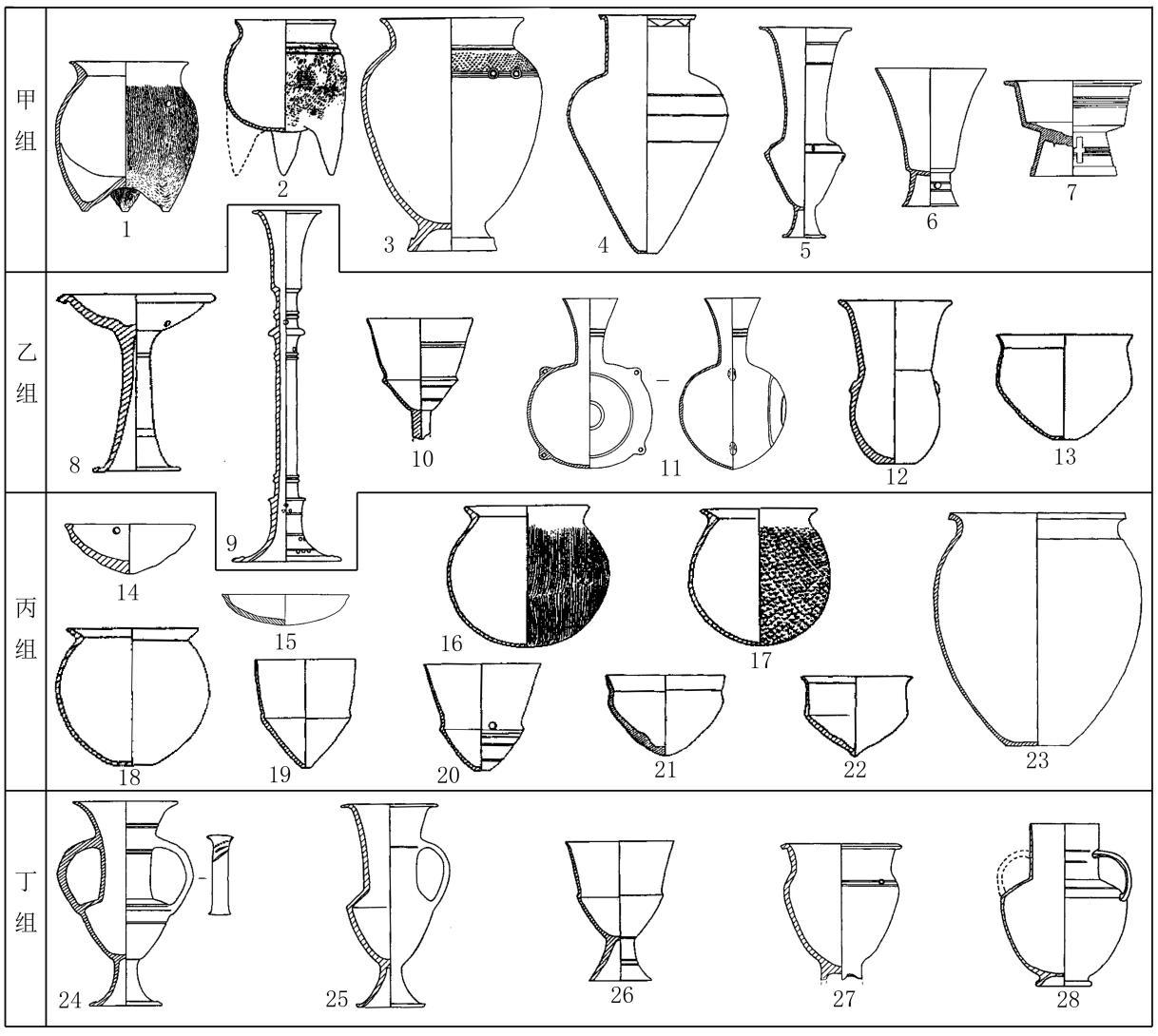

以上说明了城洋铜器群和宝山文化的关系问题,但还不足以说明这群人是什么文化的人的问题。宝山文化陶器可分为四组文化因素(图六)。

甲组:代表性的器物有高颈小平底尊、长颈圈足尊、罍、簋、鬲、锥足鼎、觚等。该类文化因素有的是模仿商式铜器而来,有的与商文化的同类器相似,特别是圈足簋、圈足觚上的“十”字纹镂空,是二里岗上层文化和殷墟一期陶、铜器上的典型特点。

乙组:代表性的器物有高柄豆、高柄器座、细高柄尊形杯、扁腹壶、高颈尊形罐、小平底钵(罐)等。该类器物与三星堆文化、金沙文化中同类器相似。但陶高柄豆、高柄器座(灯形器)、细高柄尊形杯、小平底钵(罐)也广泛分布于同时期的鄂西、四川盆地东部的考古文化中,是三星堆文化向周边地区扩散的结果。而扁腹壶既见于宝山遗址,也见于四川新繁水观音遗址[37],但前者的年代略早于后者,存在发展演变关系,所以也可归入以下的丁组文化因素。

丙组:代表性的陶器有圜底釜、大口深腹罐、圆腹罐、小底尊形杯、尖(小)底钵、器盖(尖底盏,图六,14、15)等。主要是各类圜底器和尖底器(小底器),这类陶器广泛见于鄂西地区路家河文化和四川盆地东部的石地坝文化。

丁组:代表性的器物有鋬柄小底尊、有柄尊、高圈足尊形杯、有鋬圈足尊、尊形双耳罐等。这类陶器是在丙组陶器基础上,在本地发展起来的。

图六 陕西城固宝山遗址出土陶器文化因素分组

1.鬲(SH20:18) 2.锥足鼎(SH9:13) 3.罍(SH8:6) 4.高颈小底罐(SH19:15) 5.长颈圈足尊(SH19:16) 6.觚(SH8:2) 7.簋(SH11:10) 8.高柄豆(SH19:41) 9.高柄器座(灯形器,SH8:28) 10.细高柄尊形杯(SH7:29) 11.扁腹壶(SH20:21) 12.高颈尊形罐(SH48:5) 13.小平底罐(SH27:19) 14、15.尖底盏(器盖,SH11:14、SH9:131) 16、17.釜(SH19:21、SH19:29) 18.圆腹罐(SH19:31) 19、20.小底尊形杯(SH12:3、SH5:14) 21、22.尖(小)底钵(SH3:6、SH3:8) 23.大口深腹罐(SH8:16) 24.双鋬圈足尊(K01:1) 25.单鋬圈足尊(K01:3) 26.高圈足尊形杯(SH9:116) 27.有柄尊(SH57:1) 28.尊形双耳罐(SH12:30)

从上述四组文化因素看,我们很难确定宝山文化的属性。但如果详加分析,除甲组外,乙组陶器起源于三星堆文化及其后继十二桥文化,三星堆文化的年代约当公元前1700-1250年(三星堆器物坑的年代约当公元前1250-1050年,已进入十二桥文化阶段),三星堆文化诞生后,便向外进行了扩散,在四川盆地、鄂西地区、陕南地区都有广泛分布,并在后三星堆文化时代,部分三星堆文化的典型陶器仍得以不同程度的保留。例如高柄豆、灯形器和小平底罐(盆),因此不能见到包含这类文化因素的陶器群就简单认定其为早期蜀文化。丁组陶器具有一定的独特性,但仔细研究,高柄小底尊、有柄尊都是在丙组尊形杯基础上添加柄而成,双鋬圈足尊、单鋬圈足尊、尊形双耳罐也是在丙组陶器基础上,结合西边的寺洼文化的特征而产生的新器型,同时,有鋬圈足器的风格也反过来传播到今川渝地区,重庆忠县老鸹冲遗址[38]、王家堡遗址[39]就有三星堆文化时期的双鋬高足杯、双鋬高足盘、单耳罐等类似的陶器出土,四川广汉三星堆遗址1999年发掘的月亮湾地点也出土有双鋬高足陶杯[40]。由此不难得出结论,宝山遗址的主体文化因素应该是丙组文化因素。

丙组文化因素中有部分陶器和南边四川盆地、三峡地区的陶器相近。如陶尖(小)底钵,在成都平原的十二桥文化、重庆及川东的石地坝文化、三峡东部地区(狭义)的路家河文化中都能见到;又如陶尖底盏(《城固宝山》称为器盖)、陶折腹尖(小)底尊形杯(图六,19)常见于十二桥文化、石地坝文化,不见于路家河文化。不过,上述器类的数量在宝山文化中占比较低。

宝山文化与三峡东部地区的路家河文化相比较,两者有大量相似的陶器。路家河文化是以湖北宜昌路家河遗址第二期后段遗存命名的考古学文化,该文化以西陵峡为中心分布,向西到重庆奉节新浦遗址下层仍可见到一些文化因素,向南到湖北清江流域,长阳县香炉石遗址中即有较多路家河文化的陶器。路家河遗址的路家河文化遗存可分为三个年代组,《宜昌路家河》考古报告将其分别确定在二里岗下层、二里岗上层、殷墟早期[41]。笔者认为,该起讫年代整体应该下延,最晚可到殷墟晚期。路家河文化和宝山文化中,陶釜和小底尊形杯均占较大比例。路家河遗址的朝天嘴文化阶段(即遗址二期前段),就已出现3件陶釜。路家河文化阶段(即遗址二期后段),其Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段则出土了大量的陶釜,占出土陶器总数的42.5%、46.7%、近60%[42]。宝山遗址中的陶釜占26.35%,是数量最多的陶器器类。陶釜在四川盆地东部和重庆地区的石地坝文化中也是主要器类,经统计,石地坝遗址商周时期陶釜、圜底罐等的数量也占到各器类数量的50%以上[43]。而在成都平原的十二桥文化中,极少见到陶圜底器,以十二桥文化典型遗址十二桥遗址为例,仅出土1件陶圜底釜(ⅠT15⑫:65),且该陶釜有领、垂腹,与宝山的陶釜有一定区别。川渝地区和三峡东段的陶釜,起源于三峡东段新石器时代的陶釜,一直延续到朝天嘴文化(与三星堆文化早中期大体同时),并在路家河文化和石地坝文化中发扬光大。另外,宝山遗址出土了大量的鼓腹小(尖)底尊形杯(图六,20),这种形态的小(尖)底杯目前仅见于路家河文化(图七,16、17)。《城固宝山》还从陶质、陶色、纹饰方面比较了宝山文化和路家河文化的相似性,认为“两者的联系非一般意义的交流关系而有着直接的亲缘关系……很可能是由路家河二期后段遗存稍早时期分化出来的一种考古学文化遗存。”[44]

图七 湖北宜昌路家河遗址第二期后段出土与宝山文化相近的陶器

1.鬲(采:59) 2.罍(T1③:3) 3.高领罐(T5⑤:2) 4.瓮(T9⑨:2) 5.簋(T1③C:3) 6.灯形器(T3③:1) 7.高柄豆(T5扩:40) 8.中柄豆(T5扩:14) 9.高柄杯(T1④:1) 10.灯形器(采:253) 11、12.小平底罐(杯,T7⑤:1、T5扩:1) 13.尖底罐(采:279) 14、15.釜(T48④:91、T8④:1) 16、17.鼓腹杯(T5⑤:43、T5③:8)

综上所述,宝山文化受到南面三星堆文化及其后的十二桥文化、石地坝文化的影响,但更多受到三峡东段的路家河文化影响,与路家河文化关系更为密切。

笔者在《试论石地坝文化》[45]《考古学视野下的巴文化:概念、问题与方法》[46]等文章中指出:追索巴文化、寻踪巴文化应该按照“由近及远、追末溯本”的方法,晚期巴文化中圜底器和尖底器在器物群中所占比例较大,也最为显眼,可能暗示了巴文化存在某种形式的“二元结构”。其中,圜底器的器类有圜底釜、鍪、圜底罐等,尖底器有尖底杯、尖底盏、尖底罐(钵)等。按照这些基本特征,可将晚期巴文化上溯至瓦渣地文化,并进而上溯至更早的路家河文化、宝山文化、石地坝文化,这三者均应是早期巴文化的不同地方类型,可以称之为“早期巴文化群”。“早期巴文化群”与十二桥文化明显有一个重要差异,即后者基本不见圜底器[47]。正如《城固宝山》指出的那样:“路家河二期后段遗存和宝山文化,各为巴文化的不同类型。使用宝山文化的人类共同体,应为巴人的一支。”[48]

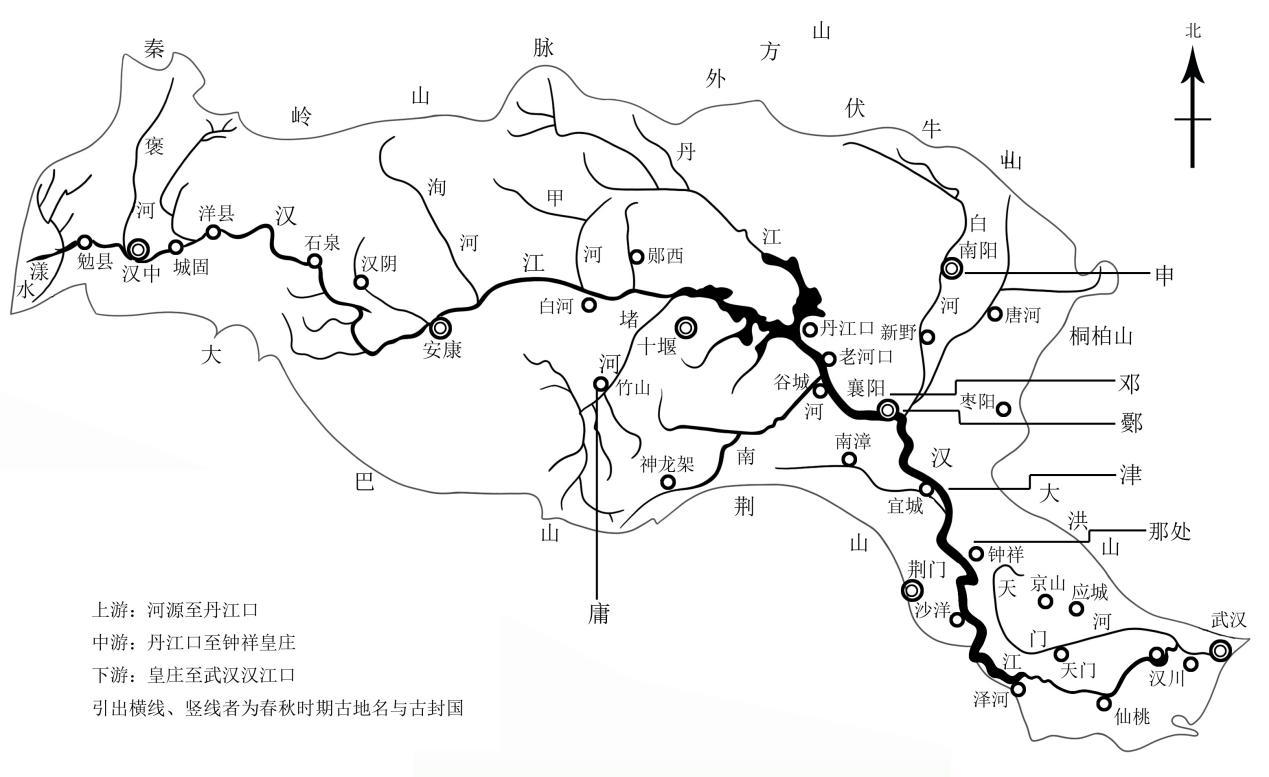

五、陕南地区是早期巴文化族群的分布地

城洋铜器群和宝山文化分布的汉中盆地东部,以及更东的安康盆地直到丹江入汉水附近,属于汉水上游和中游的起首部分,从文献上看,曾长期属于巴文化族群的分布地,曾是早期巴文化的政治与宗教中心。

一是从传世文献上早期巴的方位看。《山海经·海内南经》:“夏后启之臣曰孟涂,是司神于巴,……居山上,在丹山西。”[49]郭璞认为丹山在湖北秭归一带,而从《史记·楚世家》记“(楚怀王)十七年春(前312年),与秦战丹阳”(《索引》“此丹阳在汉中”[50])看,可知孟涂司巴的丹山大致在汉水上游至上中游交界一带。《山海经》又记川西北、陇南高原山地之“牦马”:“在巴蛇西北,高山南”,[51]东周时,四川盆地东部的巴国与牦马之间间隔着蜀国,而只有陕南西部地区与牦马相近,该段记录反映的应该是早期巴文化政治中心与牦马关系的记忆,即早期巴文化政治中心很可能在陕南。

二是从甲骨文记录的巴和考古发现商文化的交界看。商代甲骨卜辞中有关巴的记录有30多条,如“贞王从沚聝(盾戈)伐巴方”(《合集》93反),“贞御巴于妣”(《合集》15114正),“商(赏)于巴奠(甸)”(《屯南》1059)等。当然,这些甲骨卜辞谈到的巴,具体位置应该是巴与商交界的边缘地带。《禹贡》以五服划分各地与中原王朝国家地域之远近和文明之高低,甲骨卜辞中的“巴甸”的甸服,表明了巴与商王朝的边界应紧接。考古发现湖北郧县店子河遗址有单纯的商文化遗存[52],郧县辽瓦店子遗址也发现有二里岗下层到殷墟一期的商文化遗存[53],这些汉水上游下段的遗址应该是商文化极盛时的西南边界。曹玮认为,城洋铜器群的主人是巴文化人群,“他们从商代早期开始,间接地与商王朝接触;中期受影响较大;晚期既与商王朝有联系,又表现出高度的独立性。”[54]按照巴在西南的大体方位和商文化的西南方向边界位置推测,巴的东北界应大抵位于今汉水上游陕西白河县与湖北郧县交界一带,巴的政治中心或许应在更西的汉水上游中段。

三是从陕南地区与巴有关的历史地名看。陕南地区有许多历史上留下来的带巴字的地名。《山海经·海内经》:“西南有巴国,……有巴遂山,渑水出焉。”[55]这里的“渑水”,即《水经注》中的“沔水”。古代汉水上游也称“沔水”,今汉中有勉县,为沔县更名而来。《史记·苏秦列传》司马贞《索隐》释巴:“巴,水名,与汉水相近。”[56]这个巴水,应该是上古时期巴方曾活动于此而留下的地名,这就进一步可将早期巴文化族群曾活动在汉水上游地区确定下来。而“巴遂山”就是汉中、安康盆地南侧之山,今名大巴山。大巴山在《水经注》中又称“巴山”、“巴岭”。《水经注》卷二十“漾水、丹水”有“东水口,水出巴岭”、“水西北出南郑县巴岭”、难水“水出东北小巴山”的记载。卷二十七“沔水上”则有“容裘溪水注之,俗谓之洛水也。水南导巴岭山,东北流”、汉阴城“有廉水出巴岭山,北流迳廉川,故水得其名矣”、“磐余水,水出南山巴岭上”、西乡县“汉水又东合蘧蒢溪口。其水南流迳巴溪戍西”、“洋水导源巴山,东北流迳平阳城”等记载[57]。上述巴遂山、巴山、小巴山、巴岭山、巴岭、巴水、巴溪等,均在今汉中及其周边地区,应为早期巴文化政治中心在此而遗留下来的地名。但也有学者认为,这些地名均在汉水南岸,巴山之得名,是因为后来战国四川盆地之巴国北部界山而来[58]。然而,同在《水经注》“漾水、丹水”条,却记载汉中盆地北侧的山为秦岭,可见,当时是视秦国南山为秦岭、巴国(政治中心)南山为巴岭的。若以战国巴国北界而言巴岭(战国巴境“北接汉中”,说明不包括汉中),何以大巴山西段不被称作“蜀岭”呢?这显然是说不通的。

四是从晚期巴国活动地点向上反推商代巴方。《左传》詹桓伯举周之疆域曰:“及武王克商,……巴、濮、楚、邓,吾南土也。”[59]其时,邓国处今河南邓县至湖北襄樊北部一带;成王封楚熊绎于丹淅之地;濮当为处于今湖北竹山、房县一带的庸和处于今郧阳、房州一带的麇,以及处于今宜城县西一带的罗等“百濮”系方国。由此观周之南土,濮、楚、邓大致呈自西而东一字排开,沿汉水上游及中游前段两侧成一线,巴、濮、楚、邓应该是按由西而东的方位顺序在描述周南土方国,则西周巴国政治中心应在靠近周王朝政治中心南边不远处,最可能在汉中东部至安康盆地一带。春秋时期,《华阳国志》记载“(巴)虽奉王职,与秦、楚、邓为比”[60],其既有与秦、楚、邓相近的政治军事实力,也有比邻而居的邻国的意思。这一时期,《左传》曾记载巴国先后多次与申、邓、楚、庸国交战,地点均在汉水中上游及附近地区(图八)。可见,在春秋晚期以前,巴国的政治中心一直在汉水上游地区,直到春秋晚期才逐步迁到四川盆地东部。战国时,《史记》苏代说燕王有“蜀地之甲,乘舟浮于汶,乘夏水而下江,五日而至郢。汉中之甲,乘舟出于巴,四日而至五渚”的记载[61],《战国策·燕策二》也有类似说法。可见,战国中期的人们仍然知道汉中曾经是巴国的政治、军事中心,可沿汉水而下直捣楚核心地区。

图八 春秋时期巴国东出汉水活动所涉古地名与古封国位置图

关于早期巴文化政治中心所在,许多历史学家也曾做过研究。蒙文通先生较早系统地论述了巴在汉水上游的观点[62]。按顾颉刚、邓少琴的考证,商代巴方在汉水上游的黄金峡附近[63]。历史学家童书业也认为西周姬姓巴国“当近汉水上游”[64]。黄金峡位于今汉中市和安康市之间,西出峡口即为城洋铜器群和宝山遗址分布地,可见二者的创造者的确为早期巴文化族群。

六、结语

多年来,学者们为城洋铜器群的创造者聚讼不休。研究城洋铜器群的主人,既要看到它与商文化、巴蜀文化的关系,也要注重其创造者所拥有的反映本底特色的陶器特征,还要结合文献探索其主人。只有在“二重证据法”乃至多重证据下,整体地、系统地、立体地考察其文化属性,才有可能获得接近历史真相的认识。

城洋铜器群的时代从早商延续至晚商,铜器的风格特点经历了从引进到模仿,到地方特征的产生,反映了该铜器群主人与商文化、早器蜀文化的密切联系,可能是二者之间文化交流的中间纽带,而其自身特征的彰显,又说明了其与商、蜀的区别。结合宝山文化的分布地域和时代,可以确定城洋铜器群和宝山文化的创造者是一个。宝山文化与南边的巴蜀文化关系十分密切,它属于早期巴文化群的重要组成部分,尤其受路家河文化的影响较深。从文献记载的早期巴文化政治中心的方位、巴文化与商文化分界的位置、陕南地区有关巴的历史地名,并从西周、春秋时期巴国活动地域向上反推,基本上可以认为:陕南大部分地方在商时期为巴文化族群的分布区,城洋铜器群所在地为早期巴文化的政治和宗教中心,其创造者应该是早期巴文化族群之一。

注释:

[1] 曹玮:《汉中出土商代青铜器》,成都:四川出版集团·巴蜀书社,2006年,第005页。

[2] 李烨、张历文在谈到安冢、张村、范坝铜器群时认为,“其中安冢铜器群,和其南50米的土冢(安冢)有密切的关系。在湑水河西岸城固苏村,宝山、洋县马畅一带,共有五、六个土包,其中小冢、塔冢在解放后均有殷商铜器出土。……调查发现,这五个土包均为人工堆积,但没有夯土层,土层中夹杂史前或商代遗物。……这批青铜器与土包应为同时期之物。”参见李烨、张历文:《洋县出土殷商铜器简报》,《文博》1996年6期。

[3] 曹玮:《汉中出土商代青铜器》,成都:四川出版集团·巴蜀书社,2006年。

[4] 唐金裕、王寿芝、郭长江:《陕西城固县出土殷周铜器简报》,《考古》1980年第3期。

[5] 李伯谦:《城固铜器群与早期蜀文化》,《考古与文物》1983年第2期。

[6] 唐金裕:《汉水上游巴文化的探讨》,《文博》1984年第1期。

[7] 赵丛苍:《城固洋县铜器群综合研究》,《文博》1996年第4期。

[8] 李学勤:《论洋县范坝铜牙璋等问题》,《文博》1997年第2期。

[9] 孙华:《试论城洋铜器存在的历史背景》,《四川文物》2011年第3期。

[10] 王寿芝:《陕西城固出土的商代青铜器》,《文博》1988年第6期。

[11] 黄尚明:《城固洋县商代青铜器群族属再探讨》,《考古与文物》2002年第5期。

[12] 曹玮:《汉中出土商代青铜器》,成都:四川出版集团·巴蜀书社,2006年,第040-044页。

[13] 曹玮:《汉中盆地商代早中期青铜器与盘龙城青铜器的对比研究》,《江汉考古》2021年第3期。

[14] 王志友、赵丛苍:《论城洋铜器中青铜泡、人面与兽面饰和弯形器的用途》,《西部考古(第三辑)》,西安:三秦出版社,2008年,第91—103页。

[15] 四川省文物考古研究所:《三星堆祭祀坑》,北京:文物出版社,1999年,第232页、第247页图版八八:1、2、第235页图一三三。

[16] 四川省文物考古研究所:《三星堆祭祀坑》,北京:文物出版社,1999年,第96页、第97页图五〇、第100页图版二九:1。

[17] 四川省文物考古研究所:《三星堆祭祀坑》,北京:文物出版社,1999年,第182页、第185页图一二〇、拓片一三、第187页图版六五:3.

[18] 四川省文物考古研究所:《三星堆祭祀坑》,北京:文物出版社,1999年,第219页、第221页图一二二、第224页图版八三:1.

[19] 刘士莪:《老牛坡》,西安:陕西人民出版社,2006年,第300页。

[20] 姚生民:《陕西淳化县出土的商周青铜器》,《考古与文物》1986年第5期。

[21] 四川省文物考古研究所:《三星堆祭祀坑》,北京:文物出版社,1999年,第117页、第118页图六二:2、第124页图版三九:1、2。

[22] 四川省文物考古研究院、国家文物局考古研究中心与北京大学考古文博学院考古年代学联合实验室:《四川广汉三星堆遗址四号祭祀坑的碳十四年代研究》,《四川文物》2021年第2期。

[23] 参见https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_16854015。

[24] 1964年城固县五郎庙b铜器地点出土有铜薄片状树形器1件(1964CHWT:24),该器上窄下宽,前端和中端出叉,形似树形,长13.5厘米。该器虽小,但可能暗示了城洋铜器群所在时代有更大的其他材质的神树存在。参见赵丛苍:《城洋青铜器》,北京:科学出版社,2006年,第54、57页。

[25] 张天恩:《打开早期巴蜀文化秘密的一把钥匙——评价<城固宝山>》,《四川文物》2005年第1期。

[26] 四川省文物管理委员会、四川省文物考古研究所、巫山县文物管理所:《巫山境内长江、大宁河流域古遗址调查简报》,四川省文物考古研究所编《四川考古报告集》,北京:文物出版社,1998年,第9页。

[27] 陆德佩:《鄂西发现的古文化遗存》,国家文物局三峡工程文物保护领导小组湖北工作站编《三峡考古之发现》,武汉:湖北科学技术出版社,1998年,第10-16页。

[28] 湖北省清江隔河岩考古队、湖北省文物考古研究所:《清江考古掠影及出土文物图录》,北京:科学出版社,2004年,第52页。

[29] a.李伯谦、刘旭:《中国出土青铜器全集(18)》,北京:科学出版社,2019年,第10页。b.四川省文物考古研究院、南充市文化广电新闻出版局:《嘉陵江中游(阆中至仪陇段)先秦时期遗址调查简报》,《四川文物》2020年第3期。

[30] 湖北省文物考古研究所:《盘龙城——1963-1994年考古发掘报告》,北京:文物出版社,2001年,第292页。

[31] 重庆市文物考古所、重庆文化遗产保护中心编著:《酉阳邹家坝》,北京:科学出版社,2011年,第201页。

[32] 重庆市文化遗产研究院、合川区文物管理所:《合川区菜蔬排遗址发掘简报》,重庆市文化遗产研究院、重庆文化遗产保护中心编著《嘉陵江下游考古报告集》,北京:科学出版社,2015年,第206页。

[33] 重庆市文物考古院2022年8月在江津梧桐土遗址出土,根据炭十四测年和同出陶器群可知,年代约当公元前1100左右,相当于石地坝文化/十二桥文化早期。石范上的钺轮廓与赵丛苍划分的城洋铜器群DbⅢ、DbⅣ式钺相似。参见赵丛苍:《城洋青铜器》,北京:科学出版社,2006年,第230页、图版138-140。

[34] 北京大学考古系三峡考古队、忠县文物保护管理所:《忠县瓦渣地遗址发掘简报》,重庆市文物局、重庆市移民局编《重庆库区考古报告集·1998卷》,北京:科学出版社,2003年,第649-678页。

[35] 西北大学文博学院:《城固宝山——1998年发掘报告》,北京:文物出版社,2002年,第77、78页。

[36] 西北大学文博学院:《城固宝山——1998年发掘报告》,北京:文物出版社,2002年,第179页。

[37] 四川省博物馆:《四川新凡县水观音遗址试掘简报》,《考古》1959年第8期。

[38] 重庆市文化遗产研究院、重庆文化遗产保护中心:《重庆文物考古十年》,重庆:重庆出版集团·重庆出版社,2010年,第57、58页。

[39] 重庆市文化遗产研究院、忠县文物管理所:《忠县王家堡遗址2002年发掘简报》,重庆市文物局、重庆市移民局编《重庆库区考古报告集·2003卷》,北京:科学出版社,2019年,第1327-13548页。

[40] 三星堆遗址1999年发掘的月亮湾地点出土双鋬高足陶杯,目前陈列在广汉三星堆遗址博物馆展厅。

[41] 长江水利委员会:《宜昌路家河——长江三峡考古发掘报告》,北京:科学出版社,2002年,第116页。

[42] 孙利民:《宜昌路家河遗址夏商时期陶釜研究》,《江汉考古》2007年第3期。

[43] 重庆市文物考古所、丰都县文物管理所:《丰都石地坝遗址商周时期遗存发掘报告》,重庆市文物局、重庆市移民局编《重庆库区考古报告集·1999卷》,北京:科学出版社,2006年,第702-737页。

[44] 长江水利委员会:《宜昌路家河——长江三峡考古发掘报告》,北京:科学出版社,2002年,第182页。

[45] 白九江、李大地:《试论石地坝文化》,李禹阶主编:《三峡考古与多学科研究》,重庆:重庆出版社,2007年,第67-90页。

[46] 白九江:《考古学视野下的巴文化:概念、问题与方法》,重庆中国三峡博物馆、重庆博物馆编《长江文明2020(3)》,成都:四川美术出版社,第1-11页。

[47] 十二桥遗址的1件小口绳纹釜,按简报说法,“中期”还有“菱形回字纹”,菱形回字纹为新一村文化才出现的典型陶器纹饰,故不能排除此件陶器为新一村文化陶釜的可能。

[48] 长江水利委员会:《宜昌路家河——长江三峡考古发掘报告》,北京:科学出版社,2002年,第183页。

[49] 方韬译著:《山海经》,北京:中华书局,2009年,第206页。

[50] (汉)司马迁撰,(南朝)裴駰集解,(唐)司马贞索引,(唐)张守节正义:《史记》,北京:中华书局,1999年,第1410页。

[51] 方韬译著:《山海经》,北京:中华书局,2009年,第207页。

[52] 武汉大学考古系、湖北省文物局南水北调办公室、郧县博物馆:《湖北郧县店子河遗址发掘简报》,《考古》2011年第5期。

[53] 据新闻报道,辽瓦店子遗址“商代文化堆积也很丰富,发现5座墓葬和数十座灰坑,墓葬形制与夏代差别不大,都是小型竖穴土坑墓,随葬品很少。器物多出自灰坑,这时期的夹砂和夹云母的灰陶器数量增加,主要纹饰种类包括绳纹、交错绳纹、弦纹、附加堆纹,也有不少器物为素面。主要器类有鬲、甗、斝、罐、豆、簋、圈足盘、大口尊等,器物个体大,制作精细,时代从二里岗下层到殷墟一期,其风格与典型的商文化如出一辙。”参见百度百科“湖北郧县辽瓦店子遗址”(https://baike.so.com/doc/993221-1049960.html)。

[54] 曹玮:《汉中出土的商代青铜器》,曹玮主编《汉中出土青铜器》,成都:四川出版集团·巴蜀书社,2006年,第44页。

[55] 方韬译著:《山海经》,北京:中华书局,2009年,第275页。

[56] (汉)司马迁撰,(南朝)裴駰集解,(唐)司马贞索引,(唐)张守节正义:《史记》,北京:中华书局,1999年,第1792页。

[57] (北魏)郦道元著,(清)王先谦合校:《合校水经注》,北京:中华书局,2009年,第451-471页。

[58] 孙华:《试论城洋铜器存在的历史背景》,《四川文物》2011年第3期。

[59] (春秋)左丘明著,(晋)杜预注,(唐)孔颖达正义:《春秋左传正义》,北京:北京大学出版社,2000年,第1460页。

[60] (晋)常璩:《华阳国志》,济南:齐鲁书社,1998年,第3页。

[61] (汉)司马迁撰,(南朝)裴駰集解,(唐)司马贞索引,(唐)张守节正义:《史记》,北京:中华书局,1999年,第1792页。

[62] 蒙文通从汉水流域有巴的名称, 以及巴与苴关系的角度论述这个问题说:“巴子之国有苴蛮,苴在南郑,亦在汉域。谅巴之始国,惟在苴东。下逮春秋,巴东南下,春秋之末,巴楚且相拒于捍关也。”参见蒙文通:《周秦少数民族研究》第三“南方民族之移动”,《蒙文通全集》第二卷《古族甄微》,成都:巴蜀书社,1993年,第100 页。

[63] a.顾颉刚、童巽编著,谭其骧校订:《中国历史地图集》(古代史部分),北京:地图出版社,1955年,第2页。b.邓少琴:《巴蜀史迹探索》,成都:四川人民出版社,1983年,第9页。

[64] 童书业:《童书业历史地理论集·古巴国辨》,童书业编《童书业著作集》,北京:中华书局,2008年,第580页。

说明:原文刊载于《长江文明》2022年第3辑,引用时请以原文为准。本公众号转载时,补充了图八。

图文:白九江

重庆考古

重庆考古