一、遗址概况

王爷庙遗址位于重庆市江北区寸滩街道黑石子社区,分布于长江北岸(塔子山至金科太阳海岸)岸线生态综合修复工程施工范围内。该遗址地处长江左岸、小溪沟与长江交汇的一处台地上,背依缓坡,南北两侧为高坎,面朝长江。为配合长江北岸(塔子山至金科太阳海岸)岸线生态综合修复工程建设,2024年7~11月,重庆市文物考古研究院对遗址开展考古发掘工作,发掘面积约947平方米。

图一 重庆市江北区王爷庙遗址位置图

二、主要考古收获

(一)地层堆积

重庆市江北区王爷庙遗址地层堆积可分为18层。其中,第①层为现代耕土层,第②层为近现代建渣层,基本分布全发掘区;第③层为清代堡坎填土层,分布于发掘区西侧堡坎上;第④~⑦层为清代寺庙垫土层,主要分布于发掘区东侧;第⑧层为宋元地层,分布于发掘区东侧;第⑨~⑱层为新石器至商周地层,分布于发掘区东南。

(二)遗迹清理情况

本次考古发掘共发现新石器时期至清代遗迹60个(处),以早期(新石器至商周)遗迹、清代遗迹为主,另发掘少量汉代、宋元时期灰坑和灰沟。现将早期、清代典型遗迹介绍如下:

1.早期遗迹

早期遗迹主要位于发掘区东南部,包括灰坑13个、灰沟3条。以石器埋藏坑H26、H30为例:

H26 开口⑩层下,被G2打破,打破⑪层。平面为圆形,平面北高南低,直径约0.23米,深0.17米。坑内层叠放置石斧及经打制修整但未完成形的石斧半成品,均为条形,扁平。共三层,计有8件。其中两件是经过打磨成形的石斧,较为完整。

图二 H26

H30 开口⑩层下,打破⑪层。平面近椭圆形,开口平面东北略高,南北长0.20、东西宽0.17、深0.15-0.17。坑内放置四件未经打磨的石料,均为条形,扁平。

图三 H30

2.清代遗迹

清代遗迹包括寺庙建筑基址1处、石墙8段、道路4条、灰坑13个、灰沟1条、柱洞3个、活动面2处。现将清代寺庙遗迹情况介绍如下:

该寺庙晚期改建、扩建情况较为严重,整体坐落于台地之上,坐东朝西,呈中轴对称,南北宽约27.5米,东西宽约30.0米,高差约7.6米。

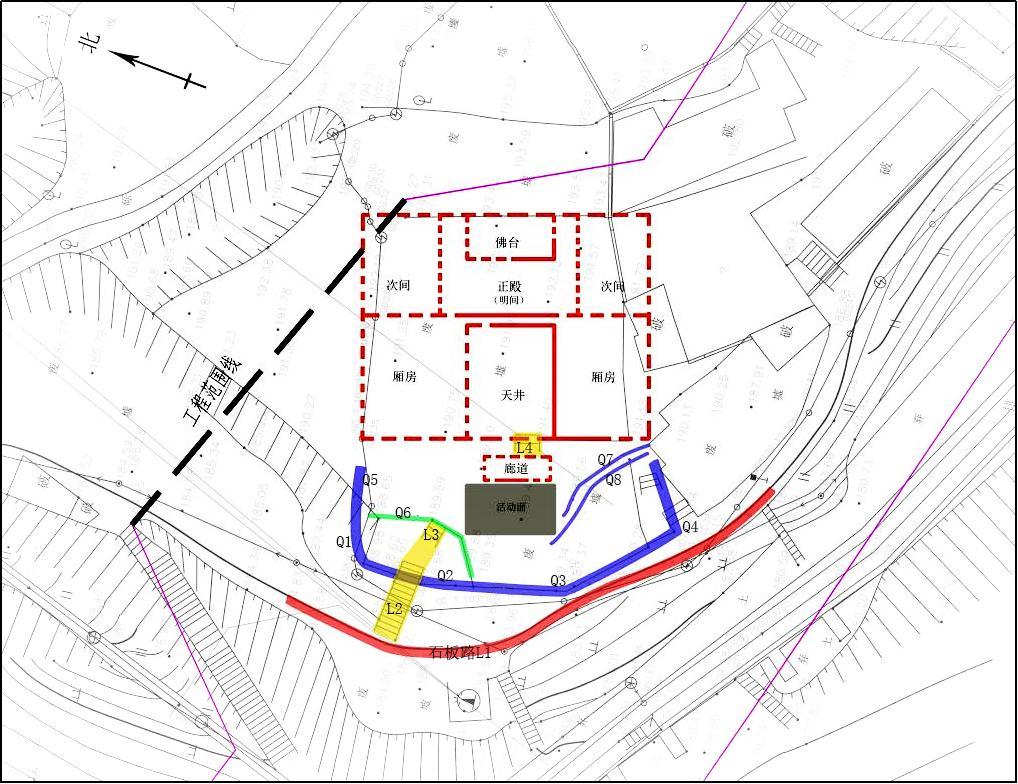

图三 王爷庙建筑基址分布图

寺庙分为五级,自西向东层级升高,依次为道路、石墙、山门、院坝、天井、厢房、正殿、佛台。

第一级为L1。L1位于现代堡坎墙下方,平面近条带形,大致呈南北走向,南延伸段应与长寿、洛碛等地相通,北段与明月桥和黑石子老街相接,应是清代长寿、洛碛等地通往江北、朝天门方向的官道。由形状不规则的长方形石板平铺而成,部分石板路被现代排水管、排水沟破坏,保存情况一般。

图四 L1北段

山门由石台阶L2与L1相连,位于二、三级台地上,由道路L3、L4、Q6共同构成,平面呈“八”字形,形制结构较为完好、稳定,整体保存状况较好。

图五 清代寺庙山门

第三级为寺庙建筑前方的院坝。修筑院坝前,先以两道石墙Q7、Q8加固原有地形边缘陡坎,再向上叠压垫土,最后由石墙Q3、Q4、Q5、Q6围砌寺庙基址。各石墙均以不规则大型石块叠涩顺砌。

图六 Q7、Q8解剖完工照

第四、五级由寺庙建筑正殿、厢房、天井三部分构成。正殿面阔三间,由长方形条石砌筑于明清文化层基槽之内,其上部保留有以放置石板凿刻的浅槽,中部佛台一处。两侧厢房与正殿相接,围合形成天井。

图七 天井、主殿基址

(三)出土遗物

遗址出土的遗物主要包括石器、陶器、瓷器、钱币以及石构件等。按时代分为早期(新石器至商周)和晚期(宋代至清代)介绍如下:

(1)早期(新石器至商周)遗物

早期遗物主要集中在发掘区东南部早期地层和灰坑、沟内,遗物密度自北向南逐渐增加,主要包括陶器、石器。

陶器按陶质可分为泥质和夹砂两种,以夹砂陶为主。夹砂可分粗砂、细砂,陶色包括灰色、红褐色、灰褐色及黑褐色、褐色。泥质陶的数量占比也不少,包括灰陶、红陶。本次出土的陶片素面较少,基本上都施加有纹饰,主要为各种花边口沿、粗绳纹、细绳纹、交错绳纹、瓦棱纹、重线波浪纹、箍带纹、刻划纹、戳印纹、附加堆纹、篮纹、网格纹、席纹等。可辨器形有花边口沿罐、小平底罐、钵、釜、尖底盏、炮弹杯、高领壶、纺轮等。

图八 出土陶器(部分)

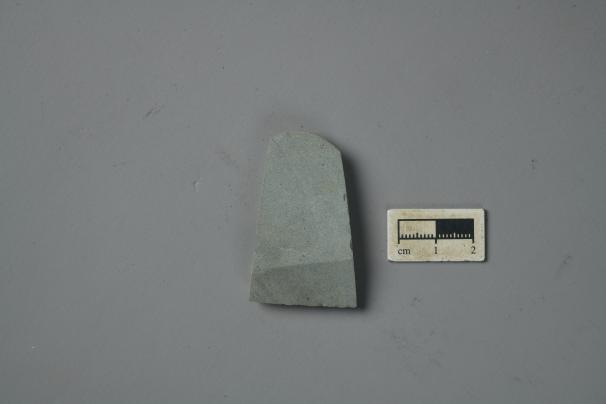

出土石器以磨制石器为主,有石斧、石锛、石凿、箭镞、盘状器、切割器、敲砸器、石片、网坠、磨石、石器毛坯、石核等。

图九 出土石器(部分)

图一〇 ⑩层集中出土陶、石器

(2)晚期(宋代至清代)遗物

晚期遗物集中分布于清代寺庙和堡坎的垫土层内,时代以清代为主,另有少量宋元时期陶瓷器。

宋元遗物质地包括瓷、石、陶等。瓷器数量最多,以黑釉瓷片、青瓷片、白瓷片为主,可辨器形有碗、盏、碟等,其中黑釉瓷窑口应为涂山窑。陶器以布纹板瓦为大宗。

图一一 出土宋元陶瓷器(部分)

清代遗物包括瓷、硬陶、石、陶、铜等。其中瓷器数量最多,包括青花瓷片、黑釉瓷片、青瓷片、白瓷片,可辨器形有碗、盏、碟、杯、盘等,纹饰有梵文、菊花纹、灵芝纹等。硬陶器数量仅次于瓷器,主要是罐、盆、缸、壶。石质文物有造像、柱础、碑刻等。陶器以布纹板瓦为大宗,还有少量网坠。铜器为铜钱(乾隆通宝、咸丰通宝、元丰通宝、道光通宝等)。

图一二 出土瓷器(部分)

图一三 出土“盂兰会碑”

三、初步认识

重庆市江北区王爷庙遗址考古发掘圆满完成了工作任务,对遗址的初步认识有以下五点:

(一)初步认识了王爷庙遗址新石器至商周时期的文化面貌与性质。清理了一批早期遗存,出土了以花边口沿罐、尖底盏、尖底杯、小平底罐、壶为代表的陶器群和以石斧、石锛、石凿、箭镞为代表的石器群,发现石器与石器加工工具、毛坯半成品、剥落石片、石核共存。推测该遗址应为聚落附近的石器加工点,为研究长江上游地区新石器至商周时期人类聚落、古人类生业模式提供了重要的实物资料。

(二)王爷庙遗址早期遗存的发现,丰富了重庆主城片区的新石器至商周时期历史,为厘清长江上游地区新石器至商周时期文化内涵增添了重要的实物资料和研究案例。

(三)王爷庙遗址背靠缓坡面向长江,是理想的生活场地。于早期地层采集有大脐椰雕蜗牛、雨拟管螺等。对当时人类的生业模式和生态环境具有较为重要的研究价值。

(四)发现了一批宋元明清时期生活用瓷,主要是青花瓷、黑釉瓷、青瓷、白瓷,黑釉瓷窑口以涂山窑为主。为研究宋元明清瓷器提供了重要的实物资料。

(五)初步认识了王爷庙清代寺庙遗址的分布范围和空间格局,为重庆主城地区清代寺庙形制、宗教研究提供了新材料。王爷庙清代寺庙建筑坐东朝西,中轴对称,面朝长江,利用自然地势和修筑的垫土台基,使寺庙建筑分布于五层台地之上,层级升高,是一处典型的川渝地区三合院式山地寺庙遗址。

文稿:刘继东 李雨昕 李能交

重庆考古

重庆考古