“十万屋基”位于重庆市酉阳土家族苗族自治县(以下简称“酉阳县”)车田乡,于1987年第二次全国文物普查时调查发现,参考《何氏家谱》等资料将该遗址定名为“何土司城遗址”,于1988年被公布为酉阳县县级文物保护单位。2007年全国第三次文物普查时,对何土司城遗址进行复查,认为该遗址是酉阳县域内保存相对完整的一处土司遗址,是研究酉阳县少数民族地区历史以及土司文化的重要实物资料。

2017-2019年,为了完成何土司城遗址本体的文物保护规划和展示工作,重庆市文化遗产研究院(现重庆市文物考古研究院)对其开展了连续的考古工作,获取了丰富的基础资料。对何土司城遗址本体及周边区域的文物保存和分布状况有了较为全面的了解,明确了遗址的文化面貌,获取了丰富的考古田野资料,对遗址的历史文化背景有了较为清晰的认识。

图一 遗址区地貌

一、考古发现

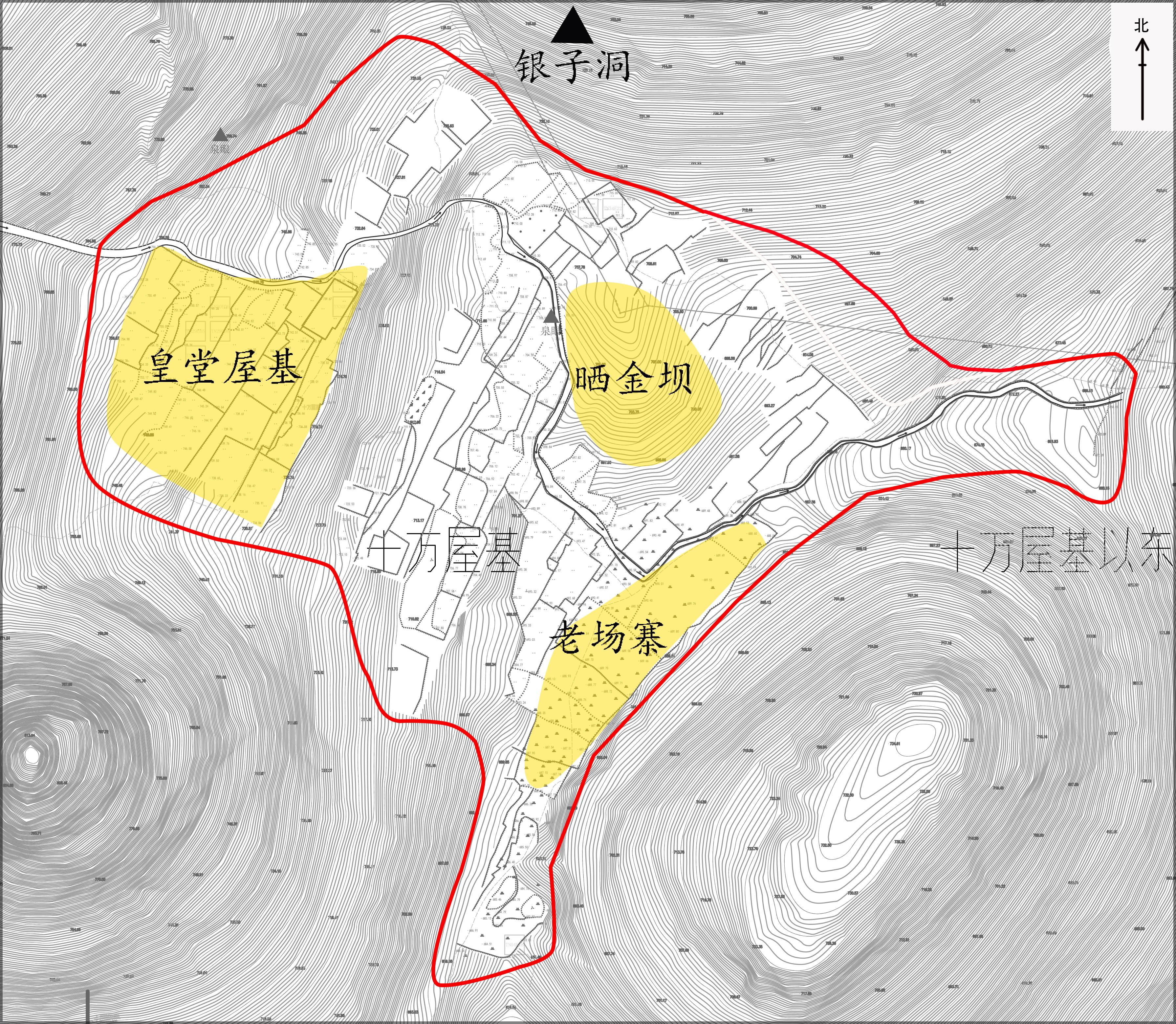

何土司城遗址核心区域分布面积约60000平方米,是一处规模较大的村寨聚落遗址,遗址处于四面环山的山坳中,在东、西、南、北四个方向有四个垭口形成天然的通道,其中,东、南两个垭口是主要通道,分别修建有寨墙和寨门,并有小路通往山下。遗址内地势较高的西北部,俗称“皇堂屋基”;西南部地势较低且平坦的区域俗称“老场寨”;遗址中部偏北处的一个小山包俗称“晒金坝”;在遗址北部的山腰处有一天然溶洞,俗称“银子洞”(图二)。其内现存有寨墙、房址、道路、排水沟、蓄水池等诸多遗迹,地表还散落有石碾盘、砖瓦、青花瓷片等遗物。

图二 遗址内部地理环境

(一)地层堆积

通过对局部区域的解剖清理,对遗址的整体地层堆积和部分遗迹的内部结构有了深入的了解,进而认识到了遗址的整体文化面貌。

何土司城遗址的整体地层堆积比较一致,可分为3层。第1层为表土层,土质疏松,厚约0.15米,呈灰褐色,包含大量的植物根系及石块;第2层为现代扰乱层,土质疏松,呈浅灰色,厚为0-0.20米,包含瓦片、青花瓷片、石块等;第3层为明清文化层,土质较硬,呈灰黑色,厚约0.25米,出土大量的青灰色瓦片,以及青花瓷片、粗瓷片、滴水、铁钉、箭镞、石制饰品等,该层下发现有灰坑、排水沟、柱洞、墙基、铺地砖等遗迹;第3层下为生土、基岩。

通过对地层堆积的分析,可判断第3层为何土司城遗址的主体文化堆积,其时代大约为明清时期,包含大量的建筑、生活遗物。

(二)房址

房址是遗址内现存最多的遗迹,也是遗址的主体遗存。目前残存部分主要是建筑基址和台阶,建筑基址依地势而建,数量众多、分布密集,其营造方式是在山坡地带或者岩石之间进行削丰补缺,对原始地貌进行修整,在低洼处填充土、石以形成建筑基址,外侧包石以加固、修整。这些建筑基址的面积大小不一,最大的面积可达500平方米,有的基址属于多个建筑共用,有的基址属于单独建筑。建筑基址的平面多呈比较规则的长方形,部分建筑基址边缘还保存有台阶以供上下通行。建筑基址的填土内包含有大量的碎瓦片以及青花瓷片、砖块等。

在考古工作中解剖清理了4处房址,分别编号为F1——F4(图三)。F1和F2位于遗址西北部的皇堂屋基,朝向大致为西北-东南向。其中F1位于皇堂屋基较高处,面积较大,解剖清理面积约340平方米,发现有墙基、排水沟、灰坑、柱洞、铺地砖等遗迹。F2位于皇堂屋基较低处,解剖清理面积约220平方米,发现有排水沟、柱础石、台阶等遗迹。

F3和F4位于遗址北部,解剖清理面积共200平方米,其中F3为一处西北-东南向的大型建筑,发现有墙基和回廊。F4位于F3的西南回廊下方,是整个遗址保存相对稍好的建筑遗迹,由石块砌筑,平面呈长方形,长约10、宽约1.5、高约2米,占地面积约15平方米。据当地传说为土牢遗迹,原本土牢内部分为三间,门道位于中部,现已垮塌,目前残存有围墙,内部被石块填塞。

图三 解剖清理的遗迹位置图

(三)寨墙

寨墙有两处,分别编号为Q1、Q2,分别位于遗址南端和东端的两处隘口(图四),是通往遗址外部的主要通道,均残存有墙体和门道遗迹。两处寨墙的营建方式一致,是用不规则的石块垒砌于岩石之上,由内外两层石块垒砌而成,其走向依地势而行,在隘口处形成拦截之势,是管控遗址内外的交通要道。西南端的寨墙保存较好,平面近弧形,寨墙的两端直抵山体,将隘口处拦截,寨墙残长约40、残高0.6-1.8、宽约1.2米,寨墙的东南侧有宽约2米的门道,清理前被人为封堵,寨门内约2米处有一道用石块垒砌的遗迹正对门道,长约4米,推测可能为类似“照壁”的建筑遗迹。东端的寨墙保存较差,砌筑于断崖边缘,一端直抵山崖,一端残缺,暂时无法判断其原始形制,残存长度约50、残高0.5-2、宽约1.2米,门道位于从围墙穿过的冲沟的北侧,已经被洪水冲毁。

图四 南寨墙(由南至北)

(四)道路

遗址内的道路分布四通八达,将遗址内的各个区域相互连接,构成了遗址内部的交通网络,并且延伸到遗址外围的周边区域(图五)。道路的修筑较为简单,依地势而行,充分利用自然地形,部分落差较大的路段用石块修筑成台阶或对原生岩石进行简要修整。通过考古调查勘探,了解到遗址内保存较完整的主干道有两条,一条是沿着遗址区内的自然冲沟边缘分布,大致呈西北-东南向,贯穿整个遗址;一条是位于遗址东部的道路,从东端垭口延伸到遗址中部,与上一条道路相连。此外遗址内部有多条小路和台阶与主干道互相连通,并通过六条道路分别从四个方向通往遗址周边的黄坝村、清明坝村、小寨村。

遗址外围的道路均是依据地势修建,所经路段地势较为陡峭,局部路段用石块砌筑呈台阶。这些道路是与遗址本体紧密相连的交通要道,调查发现的道路大致可分为四个方向的六条道路,分别从遗址边缘的四个隘口往外延伸。北部和西北部两个方向的三条道路通往黄坝村;西南方向的道路通往小寨村洞吉湖和郑家湾方向,局部被采石场破坏;南端的道路通往小寨村竹园坝;东端的道路通往小寨村竹园坝和清明坝村。

图五 遗址内外道路分布图

(五)给排水设施

遗址内的给排水设施是以自然冲沟为主体。冲沟从遗址西北部的山上延伸下来,从高到低、由西北向东南贯穿遗址内部的居址区,从遗址东端的寨墙处穿越,顺地势而下,跨过竹园坝通往车田河。冲沟在遗址内的长度约700米,主体是依自然地貌而成,深浅不一,宽窄不同,局部区域的边缘处有人工用石块砌筑的墙体和堡坎。

通过对皇堂屋基两处房址的解剖清理,了解到房屋的背后均开凿有排水沟(图六),并可通往冲沟,使得雨水、生活污水等可通往排水沟排向冲沟,最终排放到遗址外。此外,冲沟内还有天然形成的蓄水池,可为当地居民提供生产、生活用水。蓄水池位于遗址中部的冲沟边缘,在天然的岩石间形成面积约1平方米的长条形水池,池内深浅不一,大约为0.4米。蓄水池内有泉眼,常年渗水,为常流泉,水流量在雨季时较大,旱季时较小。蓄水池内的泉水清澈见底、清冽甘甜,可直接饮用,是遗址内一处重要的给水区,以供当地居民生产生活所需。

图六 房址排水沟(由东北至西南)

(六)集市

集市所在区俗称“老场寨”,位于遗址南部地势较低的区域,这里地势平缓、面积宽阔,整体平面近长方形,呈东北-西南向,面积约3000平方米,发现有灰坑、灰沟等遗迹(图七)。

集市区的东南方紧靠遗址的东南边界——马堡,西北方向是遗址的核心区域,东北和西南两端有道路分别通往东寨门和南寨门。历史上,集市区曾是当地人们进行集市贸易的区域,遗址内外的人们主要通过南寨门和东寨门进出集市区,在这里进行市场交易活动,互通有无。

图七 集市区

(七)出土遗物

针对何土司城遗址的实际情况,在2019年度的考古工作中,选取部分区域进行了局部解剖和清理工作,出土了陶、瓷、铜、铁、石、琉璃等不同质地的器物,其中以青灰色瓦片的数量为最多,其次为青花瓷片,其他质地的器物数量较少。

陶器包括板瓦、筒瓦、滴水(图八)、罐等,其中以青灰色板瓦为大宗,数量巨大,占全部出土器物的绝大部分,基本上都是碎片。此外,在何土司城遗址的地表多有散布。板瓦、筒瓦、滴水都属于建筑构件,反映了遗址内曾分布有大量的建筑,且建筑屋顶是用瓦覆盖的。

瓷器均为青花瓷,多为残片,部分可以修复,器型以碗(图九)、盘、杯为主。这些瓷器基本上都属于日常生活用具,反映了曾经的日常生活习惯。瓷器的大量使用也为当时的物资贸易、区域交流等问题的探索提供了基础资料。

铜器数量较少,有簪子、烟杆(图一〇)等,均是当地居民的日常生活用品,器物多残断,表面锈蚀。

铁器数量较少,有箭镞(图一一)、钉子、小刀等。钉子、小刀属于生活工具类,箭镞属于武器类。器物均锈蚀严重。

石器数量极少,有砚台、建筑构件等,器物均有一定程度的残缺。

琉璃器只1件,为装饰品,呈锥形状,局部残缺。

图八 滴水

图九 青花瓷碗

图一〇 铜烟杆

图一一 铁箭镞

二、收获与认识

(一)遗址本体和保存现状

何土司城遗址是一处四面环山的坳地,整个遗址的朝向是西北-东南向,西北部背靠山脊,左右两侧各有一座高耸的山峰,正前方面对一座较为低矮的山包。遗址内的地势整体呈阶梯状分布,西北高、东南低,西北部区域较为陡峭,东南部地势较为平坦。遗址通往外界的通道是山峰之间的垭口,东、西、南、北四个方向各有一处垭口,其中以东、南两个方向为主要通道。

遗址内现存的遗迹数量众多、类型丰富,包括有房址、寨墙、寨门、道路等主要遗迹。其中房址是遗址内分布数量最多、占地面积最大的遗迹,从地表可以看到房址的残存的石砌台基,依地势高低呈阶梯状分布,通过对个别房址进行解剖清理,房址内部残存有墙基、排水沟、柱洞、灰坑、柱础、铺地砖等迹象。此外,道路和台阶遗迹裸露地表,至今沿用,道路和台阶依地势修筑,充分利用自然地形,辅以人工砌筑。寨墙和寨门是遗址内的重点遗迹,分别位于东、南两处垭口,虽然遭到一定程度的破坏,但整体形制和结构依然可辨。

通过调查勘探和局部解剖清理发现,遗址内包含的遗物较为丰富。遗物以青灰色瓦片为最多,其次为青花瓷片,还有铁器、铜器、琉璃器、石器等不同质地的器物。具体有板瓦、滴水、青砖等建筑构件,陶罐、瓷碗、瓷盘、瓷勺、瓷杯、铜烟杆、铁削、铁钉、石臼等日常生活用具,还有铁箭镞这样的武器。总体而言,残存遗物涉及到日常生产生活及军事等多方面,不仅显示出遗址内的文物保存状况,也多方面的反映了遗址整体的文化面貌。

(二)整体格局和功能分区

通过实地的考古调查勘探和局部的清理解剖,廓清了“十万屋基”遗址基本的功能布局,从整体上对遗址的格局有了较为清晰的认识。遗址的功能布局可概括为生活居址区、交通路网、给排水系统、集市区、防御体系等几个部分(图一三),是一处居住较为集中、具有明显军事防御功能的基层村寨遗址。

生活居址区占据了遗址的绝大部分面积,主要反映为大量的建筑基址以及建筑基址内分布的大量的瓦片、青花瓷片等生产生活遗物。建筑基址分布在遗址内地势较为平缓的坡地,通过人工修筑将坡地改造成高低不同、规模各异的建筑台基,其间由道路和台阶组成交通网连通彼此。其中,皇堂屋基所在区域地势最高,建筑台基的规模大、工艺精,为遗址内的高规格建筑区,是实力最强的白氏土司居住区。

遗址内道路分布四通八达,通过主干道、岔道、台阶将遗址内的各个区域相互连接,构成了遗址内部纵横相接的交通网络,并且通过遗址周边的隘口延伸到遗址外围的周边区域。

遗址的给排水系统是以自然冲沟为主体,房屋基址内开凿有排水沟连通冲沟以供排水,冲沟边缘有依靠泉眼形成的蓄水池,共同构成了遗址内的给排水系统。冲沟从遗址背后的山顶延伸下来,大体上从西至东贯穿遗址,平面近似“S”形(图一二),从东端的寨墙处通往到遗址外,最终延伸至车田河。

集市区位于遗址南部地势较低的平缓区域,是整个遗址地势最为宽阔平坦的区域(图七)。该区域俗称“老场寨”,是遗址内的集市区,当时遗址内和周边区域的人们通过遗址的南门和东门在此处进行市场交易活动。

防御体系主要表现在遗址东、南端两处寨墙遗迹。遗址四面环山,地势险峻,具有天然的防御优势,其主要通道是东、南两个方向的隘口,考古发现在这两处隘口分别修筑有寨墙和寨门,对于管控内部、防御外敌具有重要的作用,是其军事防御体系的关键部分。

图一二 遗址内各功能分区示意图

(三)遗址时代及历史沿革

何土司城遗址的地层堆积相对单一,时代比较集中。根据考古调查获取的口述资料、家族谱牒等资料显示,明代洪武三年(1370年),白氏先祖与彭、田等家族共同进入酉水流域的后溪一带,并立白氏先祖为“独立长官司”进行实际管辖[1],此后白氏以此为中心向北拓展,占据了车田地区,并于何土司城遗址所处的“十万屋基”建立中心村寨对该区域进行管理,直至明代万历二年(1574年)毁于战争,作为中心村寨的何土司城遗址随即废弃。

此外,在田野考古清理工作中出土了数量较多的青花瓷器及建筑构件,根据其形制特征初步判断为明代遗物,同时,对房址内废弃堆积中采集的部分动物骨骼和植物种子进行了碳14测年,其年代为明代中后期,说明房址等主体遗迹废弃的年代下限为明代中后期。考古发现与口述资料、家族谱牒记载的年代大致是一致的。结合考古调查的口述资料、家族谱牒以及考古遗迹、遗物的综合判断,何土司城遗址主体遗存的时代为明代中期。简而言之,该遗址是明代中期酉阳东部地区白氏土司统辖范围内的一处基层土司村寨遗址,其延续时代从明代前期到明代中后期。

遗址内大量的房址、道路、寨墙等生活遗迹,以及出土的瓦片、青花瓷残件、铁器、铜器等生产生活用具都明确的反映了十万屋基曾是一处人口密集的聚居区,而且整体结构保存较为完整,在整个酉阳地区都极为罕见。

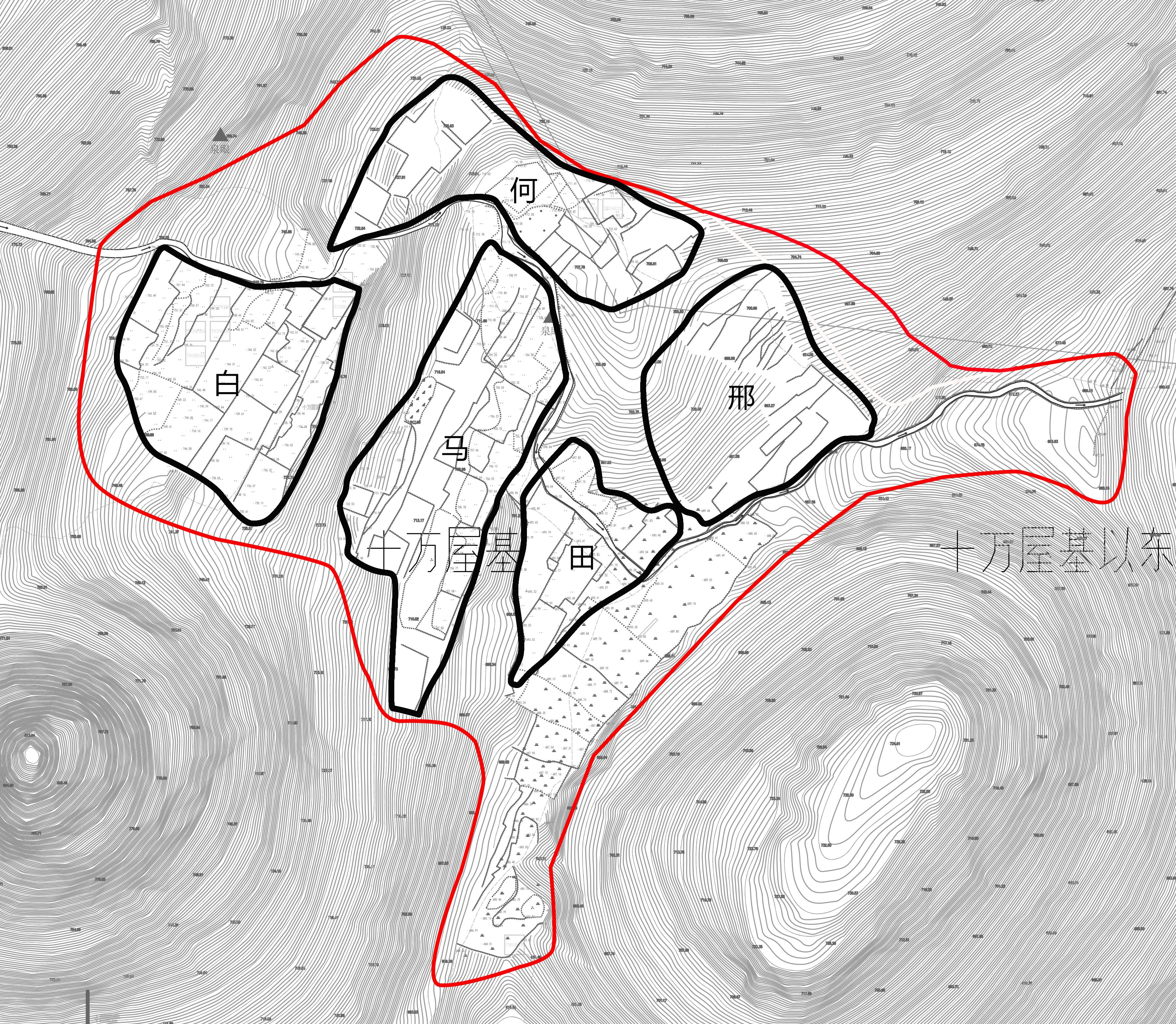

明代初年,在“赶苗拓业”的背景下,源自江西的白氏先祖——白象联合田、彭、蔡、马、何、鲁等姓氏从湖南辰州地区进入酉阳东部的酉水地区,最终统一了整个酉东地区,以白象为首的白氏实力最强,自立为“独立长官司”,统治着酉东地区,使得酉阳地区形成了“东白西冉”的权利格局[2]。白氏土司的核心区域在今酉酬、后溪一带,经过不断分封、拓界,白氏族人的其中一支进入车田地区,定居于今“十万屋基”,并以此地为治所,管理周边区域。当时在十万屋基居住的有白、何、邢、田、马五个大姓家族,其中以白氏势力为大,居住区为今“十万屋基”遗址内的最高处——“皇堂屋基”,何、邢、田、马依次分布于其他区域(图一三)。直到明代万历年间,居于十万屋基的土司被来凤地区的大旺土司打败,十万屋基就此被焚毁,白氏及其他族人被迫放弃此地,十万屋基逐渐荒废。

图一三 白、何、邢、马、田五姓家族分布示意(依据白氏后人提供的信息绘制)

三、小结

何土司城遗址实质上是一处比较单纯的聚落或居址区,前文对遗址内部各类遗迹功能及其分区的描述实际上就是针对遗址聚落形态的分析。聚落形态的研究方法被考古学、民族学、文化人类学、社会学、人文地理学等诸多学科广泛应用,应用的对象从史前聚落到现代村落,时代跨度和涉及面极其广泛。就遗址而言,是很适合采用聚落形态研究这一方法对其进行分析研究,通过聚落形态的分析可以更加立体的认识到遗址的整体面貌,进而了解到遗址的曾经形成的自然和人文生态系统。

首先,从空间地理上看,何土司城遗址处于一个相对封闭的自然地形之中,与外界的连通线路和目的地明确清晰,可以视为一个独立的空间单元,空间上的连续性和独立性给遗址内的人们提供了一个共同的活动范围,客观上使得彼此之间具有了更为紧密的联系。何土司城遗址所在区域位于武陵山区,自然地貌属于典型的喀斯特地貌,以山地为主,沟谷、河流、溶洞、梯田为补充。山地的隔离形成了多个相对独立且比较封闭的地貌单元,但是彼此间又可以通过沟谷、河流等通道相互联系,在一个区域内可以形成一个中心多点环绕的格局。何土司城遗址在空间地理上正是处于这样一个既是独立的空间单元又是中心聚落的位置,在这个空间单元里,人们充分吸收和利用了周边自然环境的能量,无论是遗址内的依地势而建的房址,还是垭口处修建的具有防御性质的寨墙,亦或是依靠环境而形成的生业模式,均是自然和人文的深度结合,进而形成具有地域特色的人文生态系统和文化因素。

其次,从时间关系上看, 何土司城遗址的主体文化内涵比较单纯,遗址延续时间较短,文物遗存属于一个时间段内、同一个族群所遗留,在共时性上具有研究优势。考古工作显示,遗址内的文化层堆积比较单一,且比较一致的分布于整个遗址,此外,遗址内残存的遗迹和遗物也都明确反映了遗址主体遗存时间和内涵上的统一性。考古工作的这一结果充分的说明了,何土司城遗址是同一个族群的遗留,即以白氏土司为首的宗族联合性质的土司基层聚落遗址。拥有着共同文化传统的一个族群在“十万屋基”这样一个比较封闭的区域内形成的文化遗产相对而言比较单纯,而且经历的时间也相对较短,因此,在共时性上,可以将其视作是一个独立的聚落进行分析,这对于遗址的历史沿革以及其在建筑风格、生活习俗、生产模式等社会文化方面的研究具有指导性意义。

第三,从遗址内部结构上看,何土司城遗址内的残存的遗迹和遗物种类丰富、数量较多,各功能区分布明确,在整体结构上具有同一性和完整性。聚落是人类通过主动性的对自然环境进行利用和改造从而创造的适合自身生产生活的生存环境,因此聚落内应该包括有日常生产生活所必需的各类遗迹。何土司城遗址内分布的房址、道路、台阶、寨墙、寨门、集市、土牢、排水沟、蓄水池等诸多遗迹完全满足了生产生活所需,而且也反映了作为一个区域性的基层土司行政中心所应有的行政管理、军事防御、交通贸易等功能,这些遗迹的存在就说明了“十万屋基”是一个功能齐全具有完整结构的聚落。另外,遗址内出土的日常生活用品、生产工具、武器等遗物为聚落的完整性提供了更为充实的多样性资料。

第四,从区域地缘关系上看,何土司城遗址是当地土司的行政管理中心,同时也是区域内的军事、贸易中心,因此遗址从选址、营建、生产生活秩序、社会管理方式、聚落间的关系等社会问题上都能集中体现,在聚落形态上具有典型性。遗址的选址以及寨墙和寨门遗迹反映了这里所具有的军事防御性质,这与当时的地缘政治环境有着极大的关联。遗址内现存的大量房址的建造规格和规模明显要高于周边区域,其密集程度显示出这里曾经分布着数量众多的人口。现存的土牢以及白、何、邢、马、田五姓聚居区的划分是维系土司权力所形成的律法和秩序,这是延续土司权力的管理方式的直接反映。集市、道路等遗迹反映的是遗址内部以及其与外部周边区域的贸易、交通等社会生产生活所必需的方面。因此,作为一个区域中心聚落,何土司城遗址包含了丰富的要素,而且是极具典型性和代表性的要素,充分显示了“十万屋基”作为一个完整且独立的聚落所蕴含的信息。

“戈登·威利所下的聚落形态定义是:‘人类在他们栖居环境里安置自身的方式。它是指住宅和其排列方式,以及与社群生活相关的其他建筑物的性质和安置。这些聚落反映了自然环境、建造者所拥有的技术水平,和各种维系其文化的社会互动及控制制度。由于聚落形态很大程度上是由广泛认同的文化需求所直接造就的,因此它们为考古学文化的功能性阐释提供了一个战略性起点。”[3]何土司城遗址作为一个土司基层组织的聚落遗存,其自身所具有的文化和自然环境的因素充分的满足了聚落形态研究的条件,通过聚落形态的分析方法进行研究可以更加充分的挖掘其蕴含的历史文化信息,通过考古材料蕴含的技术、政治、军事、经济及意识形态等信息来构建整个聚落内在的以及其所处区域的社会环境,[4]对于土司文化的深入研究具有重要的价值。

注释:

[1] 四川黔江地区民族事务委员会:《川东南少数民族史料辑·白氏族谱》,四川民族出版社,成都,1995年,第324页。

[2] 莫代山:《明清时期土家族地区“自立土司”研究》,《西南民族大学学报》,2015年第6期。

[3] 许永杰:《考古学研究古村落的成功尝试》,《华夏考古》,2019年第5期。

[4] 陈淳:《居址考古学的探索与启示》,《文物世界》1999年04期。

重庆考古

重庆考古