考古学中“窖藏”一般指古代一批器物出于特殊原因(或为避免战祸,或是物主一时迁居他处等)被埋藏于窖穴中[1]。有时指人们有意识地储藏,具有仓库的性质[2],这类窖藏多出现在物资充裕的情况下。窖藏出土遗物种类丰富,主要有瓷器、青铜器、金银器、铁器、铜钱、粮食等。因此,窖藏蕴含着丰富的历史文化信息,涉及政治、经济、文化、手工业等各个方面,具有重要的研究价值。1998年12月,四川省文物考古研究所(现四川省文物考古研究院)等单位在对重庆忠县中坝遗址进行发掘时,清理出一处瓷器窖藏(以下简称J1),出土了包括瓷器在内的众多文化遗物,为相关研究提供了丰富的实物材料[3]。本文拟以公布的重庆忠县中坝窖藏材料为出发点,在了解窖藏概况的基础上,对窖藏出土瓷器的窑口与年代、埋藏成因等进行再分析,并从不同角度对窖藏出土瓷器进行探讨,以期对中坝窖藏有较全面的认识。

一、窖藏概况

J1所在的中坝遗址,位于重庆市忠县县城正北6千米井河两岸的台地上,面积约5万平方米。其文化层堆积从新石器时代一直延续到明清时期,厚度达8~10米,包含极其丰富的文化内涵,是目前三峡库区发现的地层堆积最厚、延续时间最长、遗址性质全新、文化特征独特的一处古遗址。J1位于中坝遗址第一发掘区(河心孤岛部分),距地表深0.55米,开口于98BT0404⑦A层下,打破⑦B层。其平面略呈圆形,弧壁,底较平,口径1.16、深0.35米。内填灰褐色细沙土,土质疏松。顶部用一平底铜锅反扣,铜锅下各种器物有序叠放在坑中,内有瓷器103件、铜器3件、铁器2件。其中,青釉瓷21件、青白瓷18件、黑釉瓷64件(图一)。J1出土的青釉瓷,胎质坚细,胎色润白,通体施釉,釉色有粉青、豆青之分,内底多刻画双鱼纹,外壁多莲瓣纹,另有少量弦纹,器型主要有碗、盘、碟等,还有少量瓶和匜。出土的青白瓷仅有盏一种器型,胎体较薄,胎质细腻,胎色呈灰白色,内壁全釉,外壁施釉不及底,釉面可见冰裂纹。出土的黑釉瓷,数量最多,其胎质粗糙,多含有少量砂粒,胎色不纯,有红褐、灰褐等色,施釉不均,釉色黑中泛褐,色泽晦涩,器型有碗、盏两种。除瓷器外,J1还出土少量铜器和铁器,均锈蚀,器型有平底锅、钵、勺、釜、漏勺等。

图一 中坝窖藏J1

(重庆中国三峡博物馆提供)

二、窑口与年代

J1出土的器物包括瓷器、铜器和铁器三类。以瓷器为大宗,品种有青釉瓷、青白瓷和黑釉瓷三种。同一瓷器品种在器物特征上有较大的一致性,且具有较为鲜明的时代特征。出土铜器和铁器的数量极少,器类在宋元时期各窖藏中多有发现,但形制差别较大,可兹比较的材料相对较少。故对J1出土器物的讨论,主要围绕瓷器展开。

出土的青釉瓷,以碗、盘、碟为主,另有玉壶春瓶和匜各1件,应为浙江龙泉窑产品。其中碗为侈口,深弧腹,小圈足,外壁沿下刻画数道弦纹(图二∶1);盘、碟为敞口,平折沿,浅弧腹,内底多刻画双鱼纹,部分外壁刻划莲瓣纹(图二∶2)。上述器型与龙泉东区碗圾山、金窑岗、杉木林,南区大窑枫洞岩等窑址[4]出土的元代中晚期同类器型几乎完全相同。玉壶春瓶为撇口,长束颈,圆鼓腹(图二∶4);匜为敞口,鸟嘴形流,深弧腹,卧足(图二∶3)。两者釉色润泽,造型独特,与韩国新安元代沉船[5]、山东菏泽元代沉船[6]发现的同类器完全一致。从现有的考古资料看,这种类型的玉壶春瓶、匜出土数量较少,也暂未发现相关的纪年和窑址材料可做比对。不过有关韩国新安元代沉船、山东菏泽元代沉船沉没年代及相关出水器物的诸多有益探讨,可为进一步确认这两件器物的年代提供重要参考。从相关研究成果看,研究者基本认定上述两处沉船遗址无论出水器物或沉没年代均集中在元代中晚期[7]。因此J1出土玉壶春瓶和匜的年代为元代中晚期应无太大问题。

图二 中坝窖藏J1出土青釉瓷

1.碗 2.盘 3.匜 4.玉壶春瓶

(1、2由重庆中国三峡博物馆提供,3、4采自《忠县中坝》,图版一三〇∶2、1)

出土的青白瓷,仅盏一种器型,为敞口,斜弧腹,圜底,小饼足(图三),同类器物在重庆渝中区老鼓楼衙署遗址[8]、奉节永安镇遗址[9]等均有发现。发掘者认为J1出土的这类饼足小盏为重庆巴南清溪窑所烧。清溪窑是重庆地区非常重要的窑场,以烧造黑釉、白釉瓷为主,同时还烧造一定的仿钧釉瓷,该类瓷器在川渝地区宋代遗址、墓葬、窖藏中多有发现。从出土情况看,清溪窑仿钧釉瓷器形制较单一,主要有圈足盏、折沿碟、折沿盘、平底盘、细颈瓶、胆瓶、三足炉等[10]。唯一可比较的圈足盏,为近直口,弧腹,小圈足,与J1出土的饼足小盏相比差距较大。参看其他窑址材料,这类饼足小盏在景德镇湖田窑[11]、落马桥[12]等窑址元代遗存中大量出土,其胎体、釉色、器型等几乎完全相同,是景德镇窑元代不同阶段尤其是中晚期非常典型的器物类型。

图三 中坝窖藏J1出土青白瓷盏(重庆中国三峡博物馆提供)

出土的黑釉瓷,有盏、碗两种器型。其中盏为弇口,斜弧腹,饼足(图四∶1);碗为敞口,坦腹,圈足(图四∶2),发掘者认为这些黑釉瓷为四川乐山西坝窑所烧。

图四 中坝窖藏J1出土黑釉瓷1.盏 2.碗

(重庆中国三峡博物馆提供)

西坝窑为四川地区一处以烧造黑釉瓷为主的地方民间瓷窑遗址,该窑址兴起于北宋,盛烧于南宋至元代,延续至明代,其产品胎色多样,胎体表面多施白色化妆土;釉色以黑色和酱色为基本色调,釉面有蓝色、蓝白色、兔毫、油滴、鹧鸪斑等窑变纹样,奇幻多彩;器型丰富,主要有碗、钵、盏、盘、碟、壶、杯、罐、瓶、香炉、灯碟、器盖等[13]。相较而言,J1出土的黑釉瓷,胎质疏松,颗粒感强;釉色多不纯,多呈黑褐、黄褐等色;器型上,盏弇口部分宽且内凹,腹部略矮,碗足部挖足较浅且足端更宽平等。具体器物特征与西坝窑器物仍有出入,加之两者地理位置相距较远,相比川渝地区其他烧造黑釉瓷的窑址,西坝窑大部分产品并不具有明显吸引力,由此J1出土的黑釉瓷应非西坝窑烧造。目前,重庆地区烧造黑釉瓷的窑址有很多,如南岸黄桷垭、巴南清溪、荣昌瓷窑里、合川炉堆子等均有烧造,其年代从北宋晚期一直延续到元初[14]。从出土情况看,暂未在重庆地区各窑址中发现更晚阶段的黑釉瓷,但在重庆地区元代中晚期及明代的遗址和墓葬中却有较多出土,似乎表明重庆本地制瓷业直至明代仍有烧制。需要指出的是,J1出土的黑釉瓷并非孤立存在,符合上述特征的黑釉瓷,在重庆渝中区老鼓楼衙署遗址元代水池中也有大量出土,同时伴出的还有龙泉窑、景德镇窑、钧窑等窑口较为明确的元代中晚期瓷器[15]。结合重庆地区黑釉瓷的烧造历史及出土情况,J1出土的黑釉瓷应为重庆本地窑口所烧,其年代与老鼓楼衙署遗址元代水池出土器物一致,应为元代中晚期。

三、埋藏年代与成因

目前,没有发现中坝窖藏直接的纪年材料和文献记载,推断窖藏埋藏年代首先要依据出土器物的年代,出土器物的年代下限应更为接近埋藏年代。J1出土的瓷器不管是龙泉窑青瓷、景德镇青白瓷还是重庆本地烧制的黑釉瓷均能在相关窑址、遗址的元代遗存中找到几乎完全相同的器物,其年代应为元代无疑,且年代下限多集中在元代中后期。因此,中坝窖藏埋藏的相对年代应在元代中后期。在确定相对年代的基础上,分析其埋藏成因,对推断中坝窖藏埋藏的绝对年代具有重要参考价值。

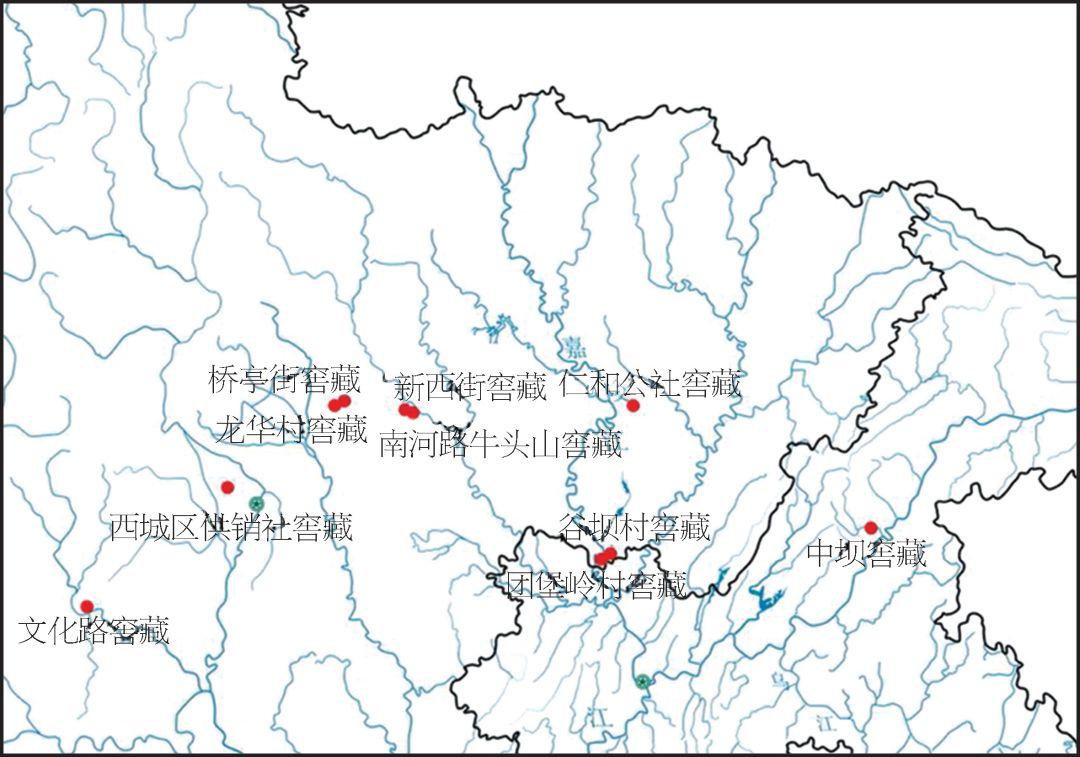

要确定埋藏成因,不应局限于中坝窖藏本身,还应把视野扩展到整个川渝地区。目前,在川渝地区发现的同时期窖藏还有四川广安武胜县团堡岭村窖藏[16]、谷坝村窖藏[17],四川南充营山县仁和公社窖藏[18],四川绵阳三台县新西街人行道旁窖藏、城西南河路牛头山下窖藏[19],四川德阳中江县凯江镇桥亭街窖藏[20]、龙华村南华畜产品加工厂内窖藏[21],成都市西城区供销社窖藏[22],雅安市文化路口窖藏[23]等,分布范围非常广泛(图五、表一)。从埋藏方式看,大部分窖藏是将器物存放在较大容器内,少部分直接把器物埋入土坑内,其上再进行扣合。存放器物的容器质地不一,有铜、铁、陶、缸胎、银等不同质地,与其盛放的精美瓷器相比差距明显,显然不是窖藏主人事前精心准备、相互配套的器具。这些容器主要为日常生活中较为常见的缸、洗、釜、锅、盒等大型器件,用这些器物做容器,想必主人更多考虑的是其容量较大。此外,窖藏所在土坑加工较为随意,未发现精加工痕迹,周围也未见相关遗迹现象,具有一定隐蔽性。上述迹象表明,这些窖藏的形成应该不会与储藏、祭祀等活动有关,更像是窖藏主人在紧急情况下仓促完成的。结合川渝地区元代中晚期窖藏的分布状况及埋藏特点,有理由推断:这批窖藏的产生应与当时的大规模战争有关。只有大规模战争使川渝地区人们普遍感受到来自外部的巨大压力,引起社会动荡,才迫使窖藏主人背井离乡,将不方便带走的贵重物品紧急埋藏起来。考证相关文献可知,元代中晚期战争频发,农民起义风起云涌。早在至元三年(1337年),合州大足县爆发了韩法师“自称南朝赵王”的起义[24],整体看波及范围较小。元末川渝地区影响最大、波及最广的当属明玉珍入川战争,“丁酉(1357年)春,寿辉将倪文俊陷峡州,令玉珍率斗船五十艘掠粮川、峡间。……戊戌春二月,完者都复自果州率兵至嘉定,……玉珍遣其义弟明二领兵御之,又密遣猛士夜眼陈劫乌牛山寨,捣嘉定城,皆破之。惟大佛寨相持久不克,玉珍亲率众攻之,……擒完者都及参政赵某以归,……自是蜀中郡县相继下,玉珍尽有川蜀之地。”[25]“太祖既入蜀,军律严整,……其年定夔、万,四月抵渝。……太祖一鼓而下,……泸州降,冬,克叙南,……明年六月,击亳人李仲贤于普州,……明年春,李仲贤、王虎、郭成奔平元,数十万兵一朝解散。……冬十一月,进围九顶山,至明年夏四月,擒完者秃、赵成以归。平成都、大庆、潼川,克向寿福于铁檠城。……以其年十月望日即国王位于重庆之行邸。”[26]发现于川渝地区的这批元代窖藏应该就是在明玉珍入川期间,主人为避战乱仓促埋下的。

图五 川渝地区元代中晚期窖藏分布示意图

[底图由四川省测绘地理信息局制,审图号:川S(2021)00068号;重庆市规划和自然资源局制,审图号:渝S(2020)071号]

表一 川渝地区元代中晚期窖藏统计表

元末明玉珍入川战争造成的影响范围广泛,还波及手工业等其他领域。2016年12月,考古人员在对重庆荣昌区瓷窑里制瓷业遗址进行清理时,在窑炉的废弃堆积内,发现了两个元代中晚期的缸胎大罐,在大罐内发现众多形制相同的白釉瓷碗被有序紧凑地放置在一起[27](图六)。这些瓷器与窑址紧密相连,是目前在瓷窑里遗址中发现的元代最晚阶段的产品。作为川渝地区重要的制瓷业中心,该遗址从北宋晚期开始,历经南宋、元代不同时期,甚至到现在,遗址周边仍有大量的制瓷作坊。导致该窑中途停烧的原因应也与这场战争有直接关联。

图六 荣昌瓷窑里遗址一号窖藏

具体到中坝窖藏,其埋藏成因应和川渝地区其他元代窖藏一致,与元末明玉珍入川战争有关。中坝窖藏所在的忠州,地处三峡库区的腹心地带,它“地接巴渝,江达夔巫,控山带水,为东川襟喉扃闑之郡”[28],历来是入川必经之地,也是元末明玉珍入川必须攻克的重要区域。与川渝地区其他元代窖藏相比,中坝窖藏位于这些窖藏的最东端,较早受到明玉珍入川战争的影响,其形成年代应在明玉珍至正十七年四月抵达重庆之前,且在明玉珍进入巴蜀前后。由此中坝窖藏埋藏的绝对年代应在元至正十七年(1357年)前后。

四、瓷器管窥

目前,在川渝地区发现元代窖藏近十处,范围涉及忠县、武胜、营山、三台、中江、成都、雅安等众多区域。上述研究表明,这些窖藏的形成与元末明玉珍入川战争有着直接关系。作为川渝地区元代窖藏的重要组成部分,中坝窖藏所在区域受元末明玉珍入川战争的影响较早,其形成年代无疑应较早。就重庆地区而言,中坝窖藏是该地区元代窖藏中为数不多的重要发现,其出土遗物众多,种类丰富,蕴含着诸多历史文化信息,具有重要研究价值。

中坝窖藏出土的众多遗物类型,是元代中晚期川渝地区人们日常生活器具组合的客观反映。中坝窖藏出土不同质地的遗物共计107件,其中以瓷器为主,约占出土遗物的96.3%。结合川渝地区元代窖藏的出土情况,中坝窖藏应是川渝地区除营山县仁和公社窖藏、中江县龙华村窖藏之外出土瓷器超过百件的重要窖藏之一,窖藏所藏的浙江龙泉窑、江西景德镇窑和川渝本地窑口瓷器也是该地区元代窖藏出土瓷器的常见组合。在这些窖藏中,出土龙泉窑青瓷数量最多,景德镇窑和川渝本地窑口产品也占一定比例,其中景德镇窑产品主要为青白瓷、卵白釉、青花瓷等,尤以卵白釉、青花瓷最为珍贵难得。比较而言,中坝窖藏出土瓷器中,本地窑口烧制的黑釉瓷数量最多,龙泉窑和景德镇窑瓷器也占有一定比例。龙泉窑瓷器质量与川渝地区其他元代窖藏相比差别不大,但景德镇窑和本地窑口瓷器质量相对较差,且器型单一,与忠州地区在元代为下县的经济发展状况基本相符[29]。从器型上看,中坝窖藏出土遗物中既有碗、盘、碟、盏、勺等日常饮食器,又有玉壶春瓶等陈设器,还有铁锅等炊器。其中,日常饮食器最多,陈设器、炊具等所占比例较少。从考古资料看,这些器具尤其是以碗、盘、碟、盏为主的日常饮食器在川渝地区各窖藏、遗址中非常常见,中坝窖藏基本将川渝地区元代中晚期人们日常生活所用器具组合完整展现了出来。战争的临近使人们感受到生命、财产等遭到严重威胁,迫使窖藏主人将不方便携带的日常生活器具一次性紧急埋藏起来,因此中坝窖藏能够更为客观地反映出川渝地区元代中晚期人们日常生活中所用器具的面貌特征。

中坝窖藏出土较多龙泉窑青瓷和景德镇窑青白瓷,是元代中晚期外来窑口在川渝地区销售格局的真实反映。景德镇窑和龙泉窑是我国宋元时期的著名窑口,以生产青白瓷和青瓷等闻名于世,其烧制的产品在全国大部分地区均有大量出土,也是宋元时期川渝地区最主要的外来瓷器来源。中坝窖藏较多青白瓷和青瓷的出土,正是元代中晚期浙江龙泉窑和江西景德镇窑在川渝地区销售格局的真实反映。中坝窖藏出土龙泉窑青瓷共计21件,约占该窖藏外来瓷器的53.8%,胎质坚细,釉色润泽,器型多样,造型优美,应是最受主人喜爱的瓷器品种。这种情况在川渝地区其他窖藏如四川营山县仁和公社窖藏、中江县桥亭街窖藏、成都西城区供销社窖藏等表现得更为明显,出土瓷器均为龙泉窑青瓷,其在川渝地区受欢迎程度可见一斑。中坝窖藏出土景德镇窑青白瓷18件,约占该窖藏外来瓷器的46.2%。相较于龙泉窑青瓷,出土青白瓷数量偏少。纵观川渝地区元代窖藏,景德镇瓷器无论是青白瓷还是青花瓷、卵白釉瓷器,数量均不多,反映出元代中晚期景德镇窑在川渝地区陶瓷贸易中有所衰落,而龙泉窑在该地区占据着更大的市场份额。就重庆地区出土情况而言,渝中区老鼓楼衙署遗址、朝天门城墙遗址[30]、劳动村元墓[31],南岸区玄坛庙元墓[32],北碚区元贞四年墓[33],奉节永安镇遗址等也出土一定数量的青白瓷。从分布特点看,这些区域主要集中在元代重庆府、夔州路治所所在地[34],表明元代中晚期景德镇窑在该地区的流通范围不大,更多是在重要的区域性行政中心流通。除上述区域外,龙泉窑青瓷在巫山跳石遗址[35]、云阳李家坝遗址[36]等也有一定出土,显示出龙泉窑瓷器分布区域更为广泛。

中坝窖藏出土大量黑釉瓷器,为探讨元代中晚期重庆本地制瓷业的发展状况提供了新材料。涂山窑是宋元时期重庆乃至西南地区的著名窑场,以烧造黑釉、白釉瓷器为主。考古资料显示:涂山窑始烧于北宋晚期,是宋金战争背景下窑业技术南移的产物,南宋是其盛烧期,到元代逐渐衰落。目前,涂山窑各窑址出土的黑釉瓷器多集中在南宋时期,北宋晚期、元初也有一定的烧制,元代中晚期却极少发现[37]。中坝窖藏出土的黑釉瓷器共计64件,约占出土瓷器的62.1%,表明黑釉瓷在人们日常生活用瓷中仍发挥着重要作用。从老鼓楼衙署遗址H43出土情况看,出土的黑釉瓷中既包括与中坝窖藏较为一致的器物,又有年代略早的涂山窑产品,且两者承袭关系明显,表明重庆本地窑口在元代中晚期仍在继续烧造。中坝窖藏黑釉瓷的大量发现,是重庆本地制瓷业在元代中晚期继续烧造的又一例证,为探讨该时期重庆本地制瓷业的面貌特征提供了新材料。同时,中坝窖藏出土的黑釉瓷器,胎质粗疏,颗粒感强,胎色不纯,有红褐、灰褐等色,施釉不均,釉色黑中泛褐,色泽晦涩等,反映出重庆本地产品在元代中晚期呈现出的质量已远远落后于同时期的外来瓷器,就是与涂山窑前期产品相比也有一定的差距,表明其已完全衰落。

注释:

[1]王巍总主编:《中国考古学大辞典》,第19页,上海辞书出版社,2014年。

注:本文原刊于《四川文物》2023年第5期,本次公众号刊发时略有修改。

图文:王洪领

重庆考古

重庆考古