在人类应用材料的历史中,漆器和陶器一样,代表了不同文明对天然材料的早期加工与利用,虽然它们并未像“石器时代”“青铜时代”“铁器时代”那样被广泛用作划分文明阶段的术语,但在考古学和工艺史上具有独特的地位。漆器、陶器和青铜器分别代表了三种不同的材料体系——有机材料(漆)、无机非金属材料(陶土)和金属材料(青铜),它们的发展路径、技术突破和文化意义各有特点。

陶器:奠基人类物质文明,代表“土与火”的原始创造力。

青铜器:象征权力与技术的结合,是“金与火”的文明飞跃。

漆器:展现“木与漆”的有机艺术,体现东方的细腻审美与技术巅峰。

一、漆器的优点

漆器相较于陶器和青铜器而言,具有以下显著的优点:一是轻便,漆器以木、竹或麻为胎,比青铜器和陶器更轻便,易于携带和使用,实用性强,既可作为礼器,也广泛用于生活。二是耐用,生漆形成的漆膜化学稳定性高,具有抗酸碱、耐腐蚀、防水、防虫等优点,表面致密光滑,不易渗透,适合盛放食物或液体(如漆耳杯、食盒),不易像陶器那样脆裂,也不似青铜器易锈蚀。三是美观,漆器胎体可塑性强,能制作复杂造型,表面可糅合朱、黑、金等鲜艳色彩,运用描金、镶嵌、雕漆等工艺,无青铜器的冰冷或陶器的粗糙感。战国至汉代漆工艺达到高峰,代表中国独特的审美体系。

重庆武隆关口西汉一号墓出土的漆耳杯

重庆武隆关口西汉一号墓出土的漆盘

二、漆器不常见的原因

在博物馆中,陶器、青铜器常见,而漆器相对少见,原因涉及多个方面,包括材质特性、保存条件、历史背景、制作工艺以及考古发现等。

漆器的主要材料为有机物(木胎、竹胎+大漆),大漆(天然漆)虽有一定防腐性,但胎体(如木材)在潮湿环境中易腐烂,干燥环境中又易干裂变形,因此漆器仅在特定的埋藏环境下保留,例如极度潮湿(如湖北江陵地区楚墓、重庆武隆关口西汉一号墓等类似的密封水环境)、完全干燥(如新疆沙漠等干燥地区)和密封缺氧环境(如长沙马王堆汉墓的密封棺椁)[1-2]。多数墓葬环境无法满足这些条件,导致漆器朽坏,出土的完整器极少。

此外,漆器制作工艺复杂,成本高昂。一是耗时费力,传统漆器制作需经过数十道工序(如制胎、刮灰、髹底漆、髹面漆、镶嵌等),每一步都依赖手工,周期长达数月甚至数年。二是材料珍贵,天然大漆采集难度大,素有“百里千刀一斤漆”的说法,且储存环境要求苛刻;镶嵌金、银、螺钿、宝石等材料进一步推高了漆器的成本。因此漆器产量远低于陶器、青铜器,多为贵族使用。

东汉后瓷器兴起,漆器因成本高昂、制作工艺复杂逐渐淡出主流消费市场,但作为高端艺术品与奢侈品依旧备受推崇。漆艺在明清时期登峰造极,漆器既是宫廷贵族彰显权力的象征,也是对外贸易的重要商品。如故宫博物院藏的永乐款剔红花卉纹葵瓣式盏托、乾隆款剔红百子图圆盒,南京博物院藏的清乾隆黑漆描金编竹丝长方盒,可谓精雕细琢,巧夺天工。

明永乐款剔红花卉纹葵瓣式盏托(故宫博物院藏)

清乾隆黑漆描金编竹丝长方盒(南京博物院藏)

三、“买椟还珠”新解

《韩非子·外储说左上》田鸠回答楚王说:“楚人有卖其珠于郑者,为木兰之柜,薰以桂椒,缀以珠玉,饰以玫瑰,辑以翡翠。郑人买其椟而还其珠。此可谓善卖椟矣,未可谓善鬻珠也。”这个故事大家都很熟悉,作为成语一直流传至今,比喻没有眼光,取舍失当,用来讽刺那些不识货、舍本逐末的愚人。

然而,从不同的角度进行解读,“买椟还珠”或许另含深意。

从美观角度来看,故事中对盒子的描述只是简单突出其精美,其他方面介绍不全,如果稍加推敲,便可知“缀以珠玉,饰以玫瑰,辑以翡翠”是不可能直接附着于木匣上,必须有某一媒介固定。根据当时的材料和技术能力推测,这一粘接剂应该是生漆,楚人所制作的这个盒子为“木胎描漆嵌钿”工艺,现在统称为漆木器。楚人选用装饰华丽、制作精巧的木兰盒子作为珍珠的包装盒,其流光溢彩、耀眼夺目的风采,甚至使珍珠都黯然失色[3]。

从价值角度来看,“木兰”“桂椒”“珠玉”“玫瑰”“翡翠”等各种珍稀原料作为“椟”的制作材料,本身就有着很高的价值,加之劳动者高超的技艺附加的劳动价值、艺术价值,精美的盒子(椟)的价值可能远远大于商品本身(珍珠)的价值[4]。

从历史背景来看,在战国七雄中,韩国是最弱小的国家,郑国在战国初年被韩国所灭,而楚国幅员最大,经济实力强大,各种资源(如漆树、矿产等)丰富,随着社会生产力水平的提高,审美和艺术的逐渐形成,人们用各种方式美化自己周围的环境,从各种生活器皿到服装、配饰、礼器,大都是能工巧匠以精湛的技艺制成。“买椟还珠”故事中的盒子虽有“过度包装”之嫌,但从侧面可以说明当时楚国的手工业尤其髹漆工业比较发达。如湖北枣阳九连墩二号墓出土漆盒、荆州天星观二号楚墓出土的漆木彩绘凤鸟莲花盖豆,造型极富动感,构思精巧,举世无双。

战国漆木彩绘凤鸟莲花盖豆(湖北荆州天星观二号楚墓出土)

从高等级的战国秦汉楚墓中出土的文物种类及数量来看,楚国的漆器种类繁多、造型精美、纹饰多样、工艺精湛。楚国漆器工艺的发展与楚国疆域的开拓、社会经济和文化的发展密切相关,楚国漆器的繁荣对巴蜀地区的漆器工艺也产生了很大的影响。

四、早期漆器的生产与管理

战国晚期至汉代官营漆器的生产比较繁荣,根据考古发掘出土的漆器铭文可知,当时从中央到地方均有专门制造漆器的官营生产部门。

战国晚期至秦汉早期,部分漆器上常见烙印有“市亭”、“市府”及“乡”等文字[5]。如湖北江陵凤凰山八号墓中漆耳杯与漆盂上见到了“成市”“成市□”“市府”“北市□”等烙印,湖南长沙马王堆M1、M3出土的漆器上有“成市草”“成市饱”“南乡□”“中乡□”等烙印;重庆武隆关口一号墓出土的漆器也有“成市草”“成市饱”等烙印,这些字样的漆器较蜀郡和广汉郡工官所制作的漆器略早些。

西汉中期制作漆器工序被确定下来,出现了专门制作漆器的部门,形成了高度分工的髹漆产业。如1956年贵州清镇平坝出土数件带有铭文的西汉漆耳杯及漆盘,其中一件耳杯的铭文为:“元始三年,廣漢郡工官造乘輿髹羽畫木黃耳棓。容一升十六龠。素工昌、休工立、上工階、銅耳黃塗工常、畫工方、羽工平、清工匡、造工忠造。護工卒史惲、守長音、丞馮、椽林、守令史譚主”共七十字。另两件耳杯与一件漆盘的铭文与此大体相似,仅人名不同,其中一件漆耳杯为蜀郡制造[6]。1959年在贵州同一地区发现的汉代饭盘,铭文是:“元始四年,廣漢郡工官造乘輿滬畫纻黃卸飯槃,容一升。髹工則、上工良、銅釦黃塗工偉、畫工誼、滬工平、清工郎造。護工卒史惲、長親、丞馮、掾忠、守令史萬主。”共六十一字[7]。

一件看似平常的漆器,前后制作工序可能多达几十道,不同的工序由不同的人负责,由此可见漆器制作工艺之复杂。

五、传统的髹漆工艺

作为一名文物保护工作者,要想彻底读懂漆器,掌握漆器保护修复的关键技术,不但要了解漆器的历史,更需要深入了解漆器的制作材料和工艺。

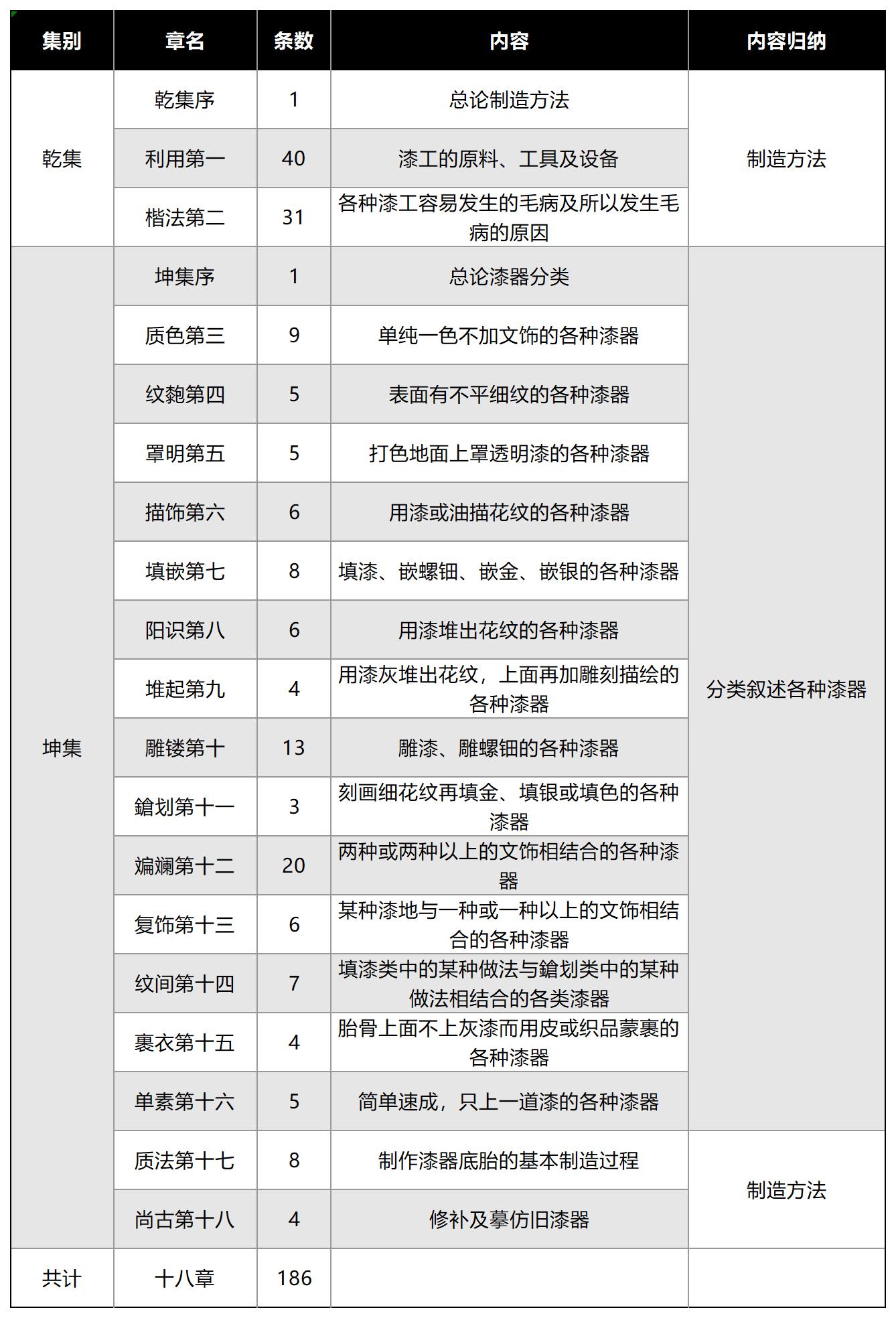

我国漆艺历史悠久,漆器品种丰富多彩,但关于漆工及漆器的记录,目前现存的唯一一本为明代黄成编著的《髹饰录》[8],被视为研究中国古代漆艺文化的核心资料。该书分乾、坤两集,共十八章,一百八十六条。主要内容包括三个方面:一是制造方法,总论制造方法,漆工的原料、工具及设备,各种漆工容易发生的毛病及所以发生毛病的原因。二是分类叙述漆器的分类及各类中的不同品种,介绍了素髹、描画、勾刻、填嵌、雕漆、堆塑、镶嵌等不同的技法。三是漆器的基本制造过程,修补及摹仿旧漆器。

《髹漆录》详细记录了唐至明代髹漆工艺的各种工序,对了解更早的髹漆工艺也有重大的参考价值。《利用第一》讲到原料、工具、设备。《楷法第二》专论忌病,是按照漆器的品种或制造过程进行排列的。最为切实简明的是《质法第十七》,该文有条不紊地叙述了漆器的基本制作过程,从棬榡到糙漆共六个生产环节。各种漆器不论最后的纹饰如何,都必须经过这几道工序。这些都是漆工必须掌握的基本知识,也是继承传统应当重视的法则。在国内,对《髹饰录》最具影响力的研究是王世襄的《髹饰录解说》[9],除此之外,漆艺研究者长北[10]、漆艺学者何振纪[11]等也对《髹饰录》各有不同的独到解读。

《髹饰录》内容简表

《髹漆录》和《〈髹饰录〉解说》侧重对各种漆艺技法的介绍,如素髹、描画、勾刻、填嵌、雕漆、堆塑、镶嵌等,但如果不具备相关的专业知识和实践经验,很难弄清楚其中的意思,甚至会因为其复杂繁琐和深奥难懂而望而却步。

六、漆器的材料及工艺分析

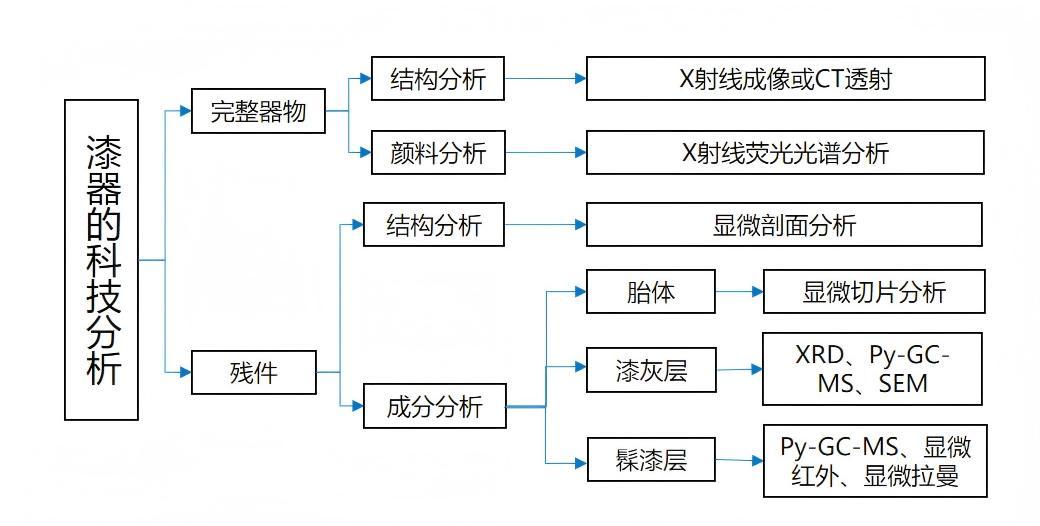

回到文章的起点,从材料、化学的角度去剖析漆器,去理解漆器组成的本质,或许会简单许多。现代的科学分析手段日益发展成熟,可以用来检测漆器的制作材料和制作工艺,为我国的髹漆材料的研究提供可靠的证据[12]。常用的方法包括光学显微分析(OM)、X射线透射、傅立叶显微红外光谱(FTIR)、热裂解气相色谱质谱(Py-GC/MS)、X射线衍射技术(XRD)、拉曼光谱(Raman)、扫描电镜能谱(SEM-EDS)、X射线灰光光谱(XRF)等。

漆器的科技分析方法

漆器的制作技法复杂多变,但其主要步骤基本相同,几乎都按照制胎—漆灰—髹漆层的工序进行。

(一)漆器胎体

漆器是髹漆工艺与胎骨制作工艺的组合体。胎骨也称器骨、漆胎、漆坯、胎体、漆胚、底胎、胚地、棬榡等[13]。《髹饰录》注解:“质乃器之骨肉,不可不坚实也”,是指漆器的胎体是支撑整个框架轮廓的“骨”,是制器之本,胎骨与漆膜互为依存[9]。

胎体主要有木胎、竹胎、窑胎、金属胎、藤胎、皮胎以及夹纻胎等。在考古发掘品中,木胎占绝大多数,其次是竹胎,再次是夹纻胎,其它胎体数量则相对较少。木胎漆器成型方法有斫木、镟木、棬木、雕刻、榫卯以及拼合等。

(二)漆灰层

漆灰层是漆器制作时的一个重要步骤,关系到漆器制作的成败。首先,漆液调和填料形成黏度很大的漆灰,能够填补胎体损缺部位,使胎体表面平整。其次,漆灰层能增强漆膜的附着力,减少因胎体变形对漆膜的影响。《髹漆录》中有记载“土厚,即灰。有角、骨、蛤、石、砖及坏屑、磁屑、炭末之等”[9]。漆灰的类型有许多,但主要成分为羟基磷灰石和石英、钠长石、方解石等黏土类矿。

(三)髹饰层

漆器的髹饰层是漆器制作中最具艺术性和技术性的核心部分,通过多层涂漆与装饰工艺的结合,形成器物的保护层和审美载体。

漆器的髹饰通常由底漆层和面漆层组成。底漆层反复髹涂粗漆与细漆,每层需打磨平整,形成光滑基底,确保胎体平整坚固。面漆决定器物的最终色泽与光泽,可分透明漆或色漆(如朱漆、黑漆)。根据装饰手法,髹饰可分为很多类型。《髹饰录》中将明清漆器大体分为十四类:一色漆器、罩漆、描漆、描金、堆漆、填漆、雕填、螺钿、犀皮、剔红、剔犀、款彩、戗金、百宝嵌[9]。

髹饰层所需的材料包括漆(生漆、熟漆)、矿物颜料(朱砂、赭石、炭黑、铁黑、雌黄、铅白、铅丹、石青、石绿、靛蓝等)、添加剂(干性油、胶、灰料等)及装饰填嵌材料(金、银、螺钿、珠宝、玉石、扣饰等)。

漆器的结构和髹饰材料

漆器的材料、配比、技法等复杂多变,很多由多种做法相互配合,会随着不同的时间、地区和个人风格有所变化和发展。FTIR、Py-GC/MS技术经常被用来鉴定漆膜中的大漆、有机添加剂等有机成分;SEM-EDS、XRD、Raman等手段则可以鉴定漆膜中的灰料和颜料等无机成分。

七、结语

漆器作为天然材料与髹饰技艺结合的艺术瑰宝,是材料科学与传统工艺结合的完美典范,其独特性能源于天然漆的化学特性及髹饰工艺的优化,不仅体现了中国古代工匠的智慧,更是东方审美“含蓄温润”的载体。漆器的材料本质是天然高分子复合材料,其性能的优越源于漆酚的化学特性(分子交联→微观相分离→宏观多层结构)。中国的漆艺是一种经过数千年沉淀和完善的高度专精的工艺,传统技艺与现代材料科学的结合,可为漆器的保护、修复、传承与创新提供新的思路。

参考文献

[1] 湖南省博物馆,中国社科院考古研究所.长沙马王堆二、三号汉墓发掘简报[J].文物,1974,(7):39-48.

[2] 李玲.江陵地区战国楚墓出土文物的现场保护——漆木器竹简及纺织品的保护[J].文物与考古,2000,9(6):72-79.

[3] 邓昶.“买椟还珠”辨识——兼论先秦时期包装意识的自觉[J]. 包装学报,2014,6(3):88-92.

[4] 扬之水. 买椟还珠的理由—漆盒散记[J]. 博物院,2017,(2):79-92.

[5] 俞伟超,李家浩. 马王堆1号汉墓出土漆器制地诸问题——从成都市作坊到蜀郡工官的历史变化[J]. 考古,1975,(6):344-348.

[6] 贵州省博物馆.贵州清镇平坝汉墓发掘报告[J]. 考古学报,1959,(1):86-103.

[7] 贵州省博物馆.贵州清镇平坝汉至宋墓发掘简报[J]. 考古,1961,(4):207-211.

[8] 黄成.髹饰录[M].北京:中国人民大学出版社,2004.

[9] 王世襄.髹饰录解说中国传统漆工艺研究[M]. 北京:文物出版社,1983年第一版.

[10] 长北.《髹饰录》与东亚漆艺——传统髹饰工艺体系研究[M]. 北京:人民美术出版社.2014.

[11] 何振纪.《髹饰录》与明代漆艺文化 [J]. 文化遗产,2016(1):71-77.

[12] 付迎春.东周秦汉时期髹漆材料和工艺研究 [D]. 北京,北京科技大学,2022.

[13] GB/T 40490-2021.生漆髹饰工艺术语[S].2021.

图文:顾来沅

重庆考古

重庆考古