桥梁作为跨越障碍、连接两岸的建筑,其名称往往成为承载地方历史记忆、价值观念与集体心理的文化符号。晚清重庆府桥梁命名的意义远不止于交通功能。它既是地方公共建筑的实体,也是乡土社会网络的节点;既是风水观念中的关键元素,也是文人士绅题咏抒怀的对象。每一座被赋予名称的桥梁,其命名行为本身,就是集体或个体将特定意义镌刻于公共空间之上以期流传后世的实践。晚清时期的重庆府,作为长江上游的区域中心,其地理环境复杂,水网密布,修筑了难以计数的桥梁。而这一时期的地方志编纂活动亦相当活跃,为后世保留了大量关于这些桥梁的宝贵文字记录。这些记录忠实地收录了桥梁的名称,甚至偶有关于其命名缘由的解释。这为进行大规模的比较研究提供了可能。这些看似琐碎的桥名,实则蕴含着丰富的信息:它们反映了造桥者的动机、使用者的期盼,以及社会在特定历史时期的价值观、普遍信仰和集体记忆。本研究的原始数据,全部来源于对晚清及民国时期编纂的14部重庆府属县(州、厅)地方志的系统梳理(表1、图1)。通过对各志书中《舆地》《建置》《津梁》等章节所载桥梁条目的逐一摘录、比对与校勘,最终形成包含1236条独立桥梁记录的综合数据。通过建立一套涵盖“自然地理与空间方位”“祈福纳祥”“民间信仰”“人物与事件纪念”“文教功名”及“结构形制”等六个维度的命名分类体系,对古桥命名进行系统性分析。

|

表1 晚清重庆府各县(州、厅)地方志所载的桥梁一览表 |

|||

|

序号 |

县(州、厅) |

地方志记载的桥梁数量(座) |

资料来源 |

|

1 |

巴县 |

103 |

清同治《巴县志》[1] |

|

2 |

江津县 |

29 |

清光绪《江津县志》[2] |

|

3 |

长寿县 |

131 |

民国《长寿县志》[3] |

|

4 |

永川县 |

63 |

清光绪《永川县志》[4] |

|

5 |

荣昌县 |

101 |

清光绪《荣昌县志》[5] |

|

6 |

綦江县 |

56 |

清同治《綦江县志》[6] |

|

7 |

南川县 |

74 |

民国《重修南川县志》[7] |

|

8 |

合州 |

28 |

清嘉庆《合州志》[8] |

|

9 |

涪州 |

176 |

清同治《重修涪州志》[9] |

|

10 |

铜梁县 |

159 |

清光绪《铜梁县志》[10] |

|

11 |

大足县 |

40 |

民国《大足县志》[11] |

|

12 |

璧山县 |

96 |

清同治《璧山县志》[12] |

|

13 |

定远县* |

32 |

清道光《定远县志》[13] |

|

14 |

江北厅 |

148 |

清道光《江北厅志》[14] |

|

合计 |

1236 |

||

|

*今四川省武胜县。 |

|||

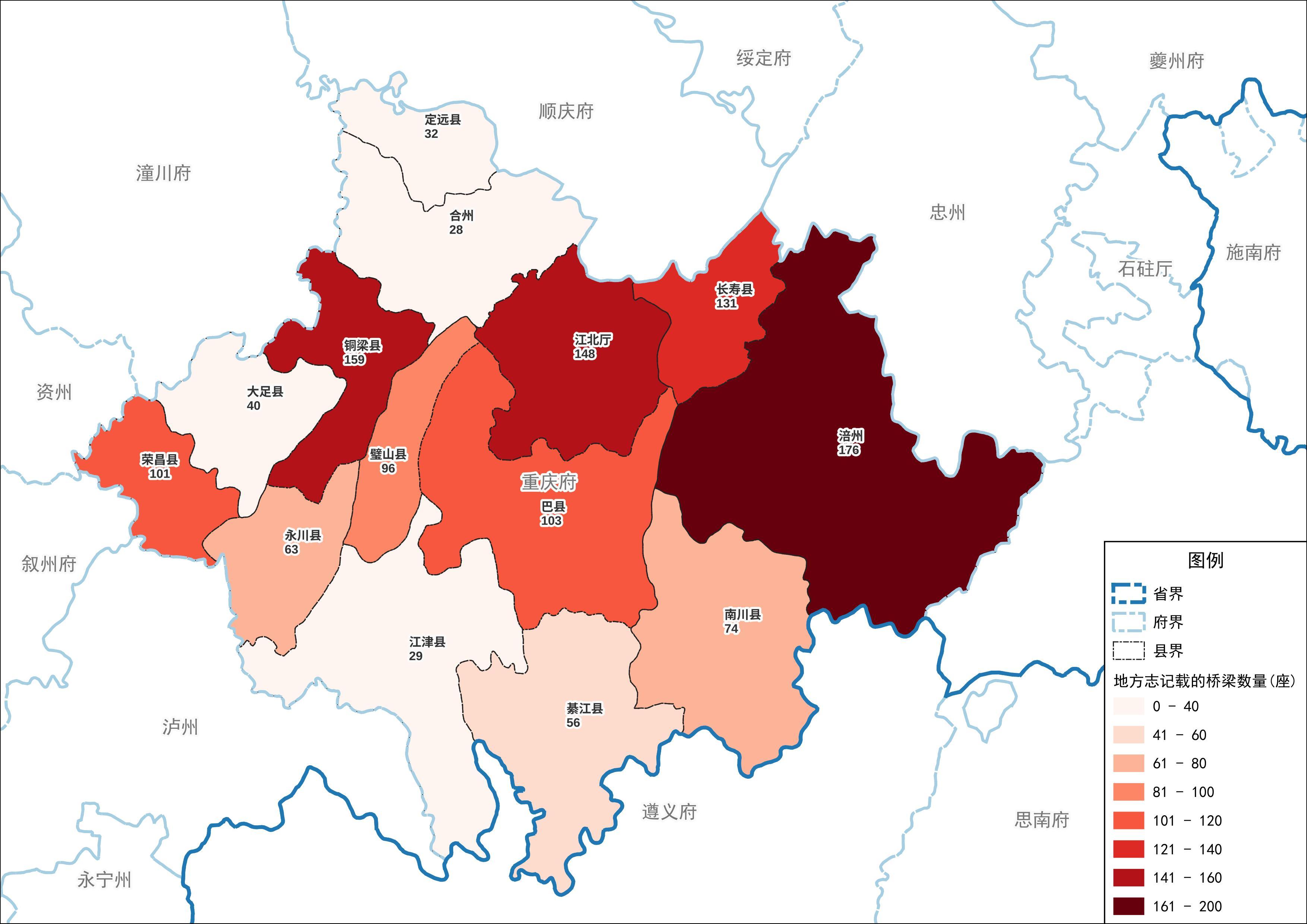

图1 晚清重庆府各县(州、厅)地方志中记载的桥梁分布示意图

(数据来源见表1,底图源自CHGIS V6[15])

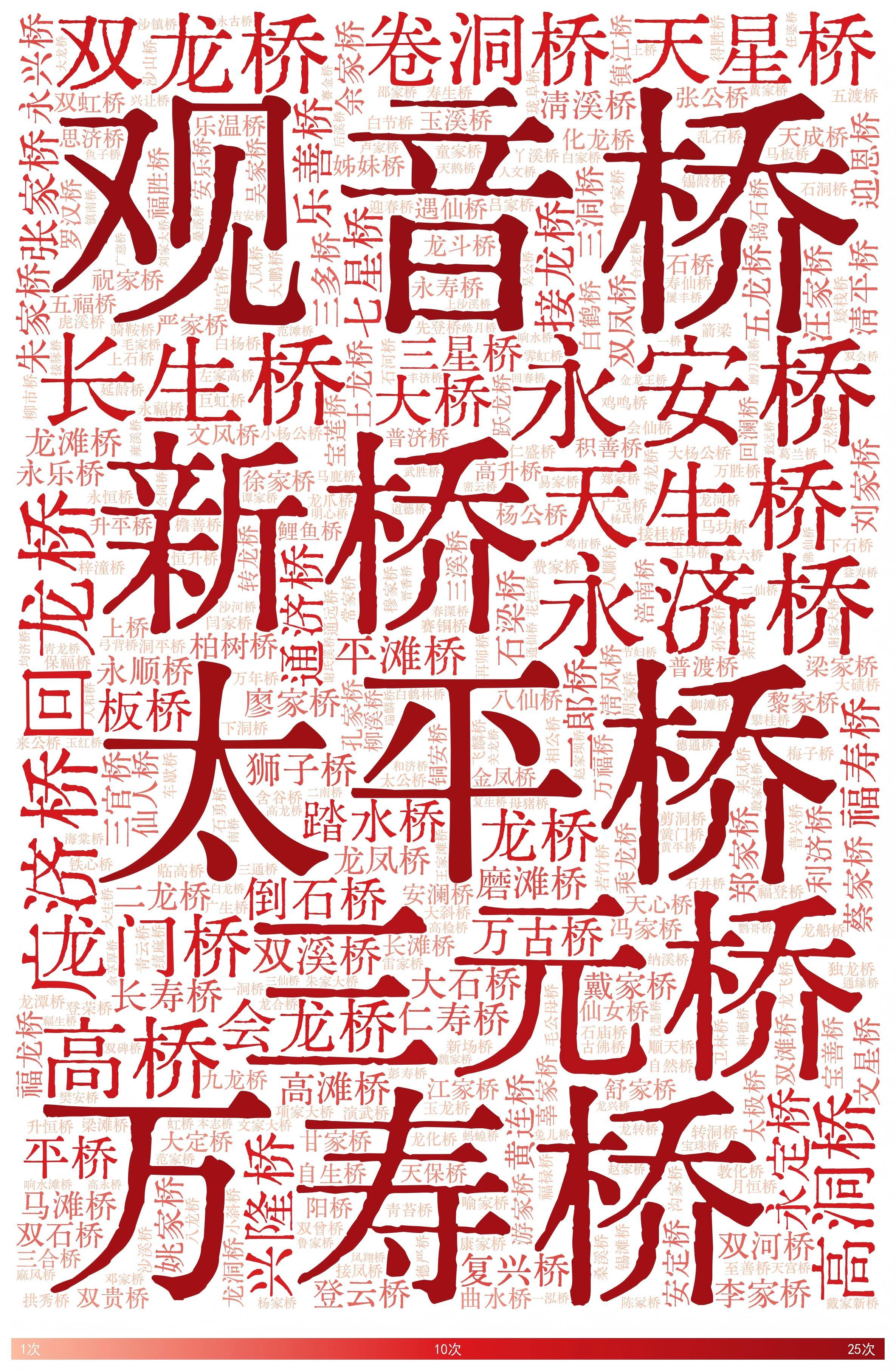

在分类讨论前,首先对1236座桥梁名称进行量化的频次统计和可视化分析,出现频次较高的桥名有观音桥、太平桥、万寿桥、新桥、三元桥和含“龙”字的桥名等(图2、图3)。

其中,观音桥位居榜首,充分说明了观音信仰在巴蜀地区的深度普及与民间影响力。观音菩萨在佛教中象征慈悲与救赎,被民众视为普度众生、救苦救难的保护神。在水患频发、交通不便的地区,以“观音”为桥命名,不仅是祈求神祇庇佑行路安全、桥梁永固,也常常与桥边建有观音寺、庵、阁等建筑有关。例如巴县境内就有5座观音桥,这与今日重庆市核心商圈“观音桥”的地名起源一脉相承,反映了其深厚的历史根基。

其次是太平桥,“太平”是对和平安定社会秩序的向往。在历经战乱、匪患或自然灾害后,修建桥梁等公共工程,以“太平”命名,是重建社会信心、祈求长治久安的集体心理投射。而万寿桥的“万寿”本是对帝王长寿的祝颂,后泛化为对长寿、永恒的普遍期盼。将其赋予桥梁,既有祈愿桥梁本身坚固长久之意,也蕴含着祝福地方百姓安康长寿的寓意,体现了儒家文化中“寿”的价值。

新桥的高频出现,直接反映了当时该地区基础设施建设的活跃状态。无论是新建、重建还是取代旧桥,“新桥”的命名都标记了一次具体的工程活动,是区域发展与社会变迁的直接见证。

三元桥具有浓厚的儒家与道教色彩。在儒家文化中,“三元”指科举考试中的乡试(解元)、会试(会元)、殿试(状元)的第一名,以“三元”为桥命名,寄托了地方文人对“连中三元”、功成名就的热切期望。在道教中,“三元”指掌管天、地、水三界的三官大帝。因此,该名也可能与道教信仰、祈求神祇护佑有关。

含“龙”字的桥名(如双龙桥、回龙桥、接龙桥、龙桥等)出现频次较高。“龙”在中国文化中是掌管风雨、主宰水域的祥瑞神兽。在桥梁命名中,其寓意丰富:一是镇水禳灾。以龙名桥,有震慑水怪、祈求风调雨顺、避免洪灾之意。二是风水堪舆。“接龙”“回龙”“龙门”等术语往往与地方的风水观念紧密相连,认为桥梁能够引导并锁住“龙脉”,进而为当地带来文运昌盛和人才辈出。三是祈望富贵。龙是权力与尊贵的象征,与科举及第(鲤鱼跳龙门)、飞黄腾达紧密相连。

这些高频次出现的桥名,仅是晚清重庆府地方志所载一千二百余处桥梁的冰山一角,其余桥名将在下文做系统性分类讨论。

图2 晚清重庆府桥梁名称地方志记载频次图

图3 晚清重庆府桥梁名称词云图

分类是本研究的核心方法。科学、严谨的分类体系是后续所有分析的基础。在反复研读全部样本并参考相关地名学研究的基础上,本文没有单纯基于字面(如按“龙”“观音”“万寿”等关键词)的简单归类,而是力求探寻桥名背后的命名动机与文化逻辑。经过归纳调整,最终确立了以下六个一级分类,并辅以若干具有代表性的二级子类,以期能最大程度地逼近历史真实。在分类过程中,当一个桥名可能被归入多个类别时,尽可能以地方志中明确记载的命名缘由为依据,确保分类的内在逻辑一致性。

一、自然地理与空间方位类

此类桥名占比最高,说明以地理实体或空间关系为桥梁命名,是最基础、最普遍的方式。这源于地名最核心的功能——标识与定位。在识字率不高、地图尚未普及的传统社会,一个与当地环境紧密关联的名称,是引导行路、辨别方向的最有效信息。这类命名可细分为:

1.以周边山水地貌命名。重庆府水网密布、地形复杂,因此以河流、溪滩、山谷的特征命名最为常见,如高滩桥、平滩桥、石滩桥、梁滩桥、滚滩桥、响水滩桥、对水桥、会水桥、曲水桥、双溪桥、三溪桥、桑溪桥、虎溪桥、㬊溪桥、清溪桥、高溪桥、双河桥、沙河桥、玉河桥、鱼泉河桥、沙山桥、五星山桥、花岩桥、梯子岩桥等。

2.以周边动植物命名。这类命名为冰冷的桥梁赋予了生命的色彩,充满了乡土大地的田园诗意。以植物命名的如竹子桥、苦竹桥、梅子桥、白杨桥、碧枫桥、松树桥、柏树桥、绿杨桥、黄连桥;以动物命名的如兔儿桥、马鹿桥、鹦哥桥、鲤鱼桥、鱼翻桥、蚂蝗桥、天鹅桥、母猪桥等。

3.以周边人造地物、场镇或行政单位命名。这类桥名将桥梁与人类活动中心紧密相连,标识性极强,如新场桥、古泉桥、石庙桥、茶店桥、白塔桥、双碑桥、鸡市桥、柳市桥、葛兰桥、武胜桥、江永桥(江津永川交界处)、涪南桥(南川涪陵界桥)等。

4.以空间方位命名。这是最简洁明了的定位方式,常用于城门附近或成组出现的桥梁,如东门桥、南桥、上南桥、西成桥、拱北桥、上石桥、下石桥、上桥、下桥等。

5.以所处环境的景观、感官体验命名,如明月桥、皓月桥、密云桥、清风桥、枫香桥、桂香桥、丛香桥、鸡鸣桥、吼栌桥等。

二、祈福纳祥类

如果说基于地理与空间方位命名是出于实用,那么祈福命名则是源于情感。在生产力相对低下、水旱灾害、疾病瘟疫、战乱匪患频发的传统社会,普通民众的命运充满了不确定性。修桥铺路作为一种功德无量的善举,自然成为寄托集体愿望的最佳载体。此类桥名是民众集体心理和价值观的集中体现,通过富有吉祥寓意的词语为桥梁命名,表达祈求世俗幸福的集体愿望。其内容涵盖了生活的方方面面:

1.祈求长寿永固。“寿”是贯穿传统文化的核心追求,是对生命有限性的超越渴望。“永”则寄托了对桥梁自身及社会秩序长久稳固的期盼。这类桥名数量巨大,构成了祈福类的主体,如万寿桥、长寿桥、永寿桥、益寿桥、寿仙桥、寿生桥、长生桥、延龄桥、延生桥、大生桥、永济桥、永安桥、永定桥、永兴桥、永顺桥、永乐桥、永恒桥等。

2.祈求平安顺遂。对于一个依赖水运、饱受水患之苦的地区而言,“镇”“安”“平”“顺”等字眼,体现了人们试图通过命名行为来应对自然与社会中的无序力量,如太平桥、安澜桥、平澜桥、镇江桥、大定桥、顺天桥、顺济桥、通顺桥等。

3.祈求繁荣福祉。这类命名直接表达了对物质富足、家族兴旺、商业顺利的功利性追求,反映了民众世俗化、现实化的一面,如福禄桥、福寿桥、增福桥、五福桥、锡福桥、三多桥(多福多寿多男子)、双贵桥、金银桥、兴隆桥、复兴桥、荣兴桥、赛金桥、宝珠桥、含珠桥等。

4.综合性美好愿景。这类桥名将世俗祝福与儒家伦理观念相融合,更具文人底蕴,彰显了地方精英在命名过程中的主导地位,凸显了交通畅达、造福民众的核心意蕴,如嘉惠桥、仁寿桥、仁盛桥、乐善桥、继善桥、众善桥、广济桥、普济桥、通济桥、利济桥、均济桥等。

三、民间信仰类

此类命名是民间信仰在物质空间的投射,通过将神祇、灵兽之名赋予桥梁,人们试图与超自然力量建立联系,以求得护佑,镇服水患邪祟。与祈福纳祥类不同,此类命名并非单纯的期盼,其背后还有敬畏与崇拜。

1.以佛教神祇与符号命名。其中以观音桥出现频率最高。观音信仰在民间广泛普及,体现其救苦救难形象的深入人心。此外还有罗汉桥、古佛桥、弥陀桥、大佛桥、宝莲桥等。

2.以道教及地方神仙命名,如二郎桥、三官桥、三清桥、杨泗桥、纯阳桥、八仙桥、遇仙桥、会仙桥、通仙桥、睡仙桥、仙人桥、仙女桥等。

3.以龙凤及其他灵兽命名。龙凤作为最重要的文化图腾,与桥梁的结合最为紧密,承载着镇水、祈雨、风水、祥瑞等多重功能。如回龙桥、接龙桥、化龙桥、双龙桥、五龙桥、青龙桥、黄龙桥、龙门桥、会龙桥、吟龙桥、龙爪桥、龙船桥、龙斗桥、来凤桥、凤栖桥、双凤桥、起凤桥、龙凤桥、麟凤桥等。此外还有麒麟桥、飞麟桥、瑞麟桥、狮子桥、大鹏桥、仙鹤桥、白鹤桥、金龟桥等。

4.表达自然泛神崇拜。这类命名反映了自然的鬼斧神工,还体现了古人天人合一的宇宙观和对自然的敬畏。如天生桥、天成桥、自然桥、天定桥、天保桥、天心桥、天星桥等。

四、人物与事件纪念类

桥梁作为耗资不菲的公共工程,其修建往往离不开特定群体或个人的倡导与捐资。以他们的名字或事迹为桥梁命名,既是社会对其功德的直接且持久的确认与回报,也是强化社会伦理、构建地方历史的有效手段。这类桥名成为剖析地方社会结构与权力关系的重要切入点。

1.以家族或个人姓氏命名。此类命名较为普遍,背后通常是一个在当地有影响力的宗族或乡绅。修桥既是善举,也是家族展示财力、提升社会声望的重要方式,如张家桥、朱家桥、蔡家桥、戴家桥、李家桥、廖家桥、刘家桥、汪家桥、姚家桥、余家桥、郑家桥、冯家桥、甘家桥、辜家桥、倪家桥、邵家桥、孙家桥、陈家桥、左家高桥、戴家新桥、赵家桥、周家桥、卓家桥等。

2.以官职、尊称或名号命名。这类命名多与有德政的官员或德高望重的乡贤相关,如杨公桥、张公桥、宋公桥、吴公桥、来公桥、太公桥、龙公桥(太守龙公建)、九联桥(纪念捐资人胡九联)等。

3.以特定社会身份或群体命名。这类命名背后往往隐藏着动人的民间故事,是伦理教化的生动教材。如姑嫂桥(相传为姑嫂二人捐修)、毛公母桥(因夫妇二人各修一桥而得名)、姊妹桥、和尚桥等。

4.以彰显德行或纪念事迹命名。这类命名最具故事性,将抽象的道德观念通过具体的事件固化为地名。如马坊桥,因桥头有明代马氏节孝坊而得名,桥名直接借用了邻近的道德地标。绩麻桥(相传有老妪在此绩麻)、节妇桥(明司谏刘茝之女捐建)、本志桥(节妇刘世权之妻王氏纺绩捐修,举人李天鹏命名为本志)等则记录了由精英主导的道德表彰。

五、文教功名类

此类桥名虽然数量不多,但其是儒家意识形态和科举制度影响力的直接体现。它们是地方文人将自身价值追求寄于公共空间之上,以激励后进、昌明文运的工具。

1.祈求科举功名。这是此类命名的核心主题,它们集中反映了传统社会,特别是士绅阶层对学而优则仕的追求,如三元桥寓意“直取三元”,登云桥、青云桥寓意“青云直上”,接桂桥、攀桂桥、培桂桥引用“折桂”典故,跃龙桥化用“鲤跃龙门”,迎恩桥、诏升桥表明迎接皇恩,此外还有状元桥、探花桥、高升桥等。

2.宣扬儒家伦理教化。这类桥名直接使用儒家核心道德词汇,旨在通过公共建筑的命名来实现对民众的道德教化,如教化桥、种德桥、明心桥、德通桥、德严桥、道德桥、忠恕桥、孝感桥、孝泉桥、仁智桥、兴让桥、报恩桥等。

3.祈愿文运昌盛。这类命名将抽象的“文运”与具体的星宿、地理位置等联系起来,如文星桥、七星桥、印星桥、黉门桥(黉门即学校之门)、洗墨桥、培文桥、文风桥、文明桥等。

六、结构形制类

此类桥名占比虽小,却以所见即所得的命名逻辑,与前述五类充满象征意义的命名方式形成了鲜明对比。它们剥离了附加的文化寓意,回归到桥梁本身的结构形制。这种命名方式体现了极致的务实主义和功能主义。

1.以材料命名。如石桥、大石桥、乱石桥、石梁桥等。

2.以桥梁结构和形态命名。如平桥、板桥、大板桥、石板桥、单板桥、三板桥、弓背桥、拱桥、小拱桥、拱秀桥、三拱桥、卷洞桥、一洞桥、三洞桥、五洞桥、十八洞桥、高洞桥、四节桥、七间桥、踏水桥、铁锁桥、弯桥、大斜桥、小斜桥、小亭桥等。

3.以桥梁形态的视觉意象命名。如骑鞍桥、虹桥、巨虹桥、跨虹桥、霁虹桥、双虹桥、玉带桥等。

结语

通过以上的分类解析,我们可以较为清晰地看到,晚清重庆府的桥梁命名是多层次、多维度的。它既有满足生存与发展的功利性诉求,也有维系社会伦理与信仰的象征性功能,共同构筑了一幅镌刻在彼时巴渝大地之上生动而深刻的集体精神图景。许多桥梁随着时代变迁早已不存,但其名称蕴含的意义并未消散。今日这座山水之城,立足于昔日巴渝先民克服地理阻隔的朴素愿景之上,凭借跨越江河、贯通群山的宏伟桥梁群,已成为闻名于世的桥梁之都。这不仅是现代工程技术的卓越体现,也是历史深处那份对连接、通达、克服地理阻隔的不懈追求。

参考文献:

[1](清)霍为棻、熊家彦:《巴县志》,清同治六年(1867)刻本,卷一《疆域志·川峽河溪池泉井塘堰橋梁附》。

[2](清)王煌:《江津县志》,清光绪元年(1875)刻本,卷二《津梁》。

[3] 卢起勋、刘君锡等:《长寿县志》,民国三十三年(1944)铅印本,卷一《附橋梁》。

[4](清)许曾荫、吴若枚:《永川县志》,清光绪二十年(1894)刻本,卷三《建置志·津梁》。

[5](清)文康:《荣昌县志》,清光绪十年(1884)刻本,卷三《津梁》。

[6](清)宋灏:《綦江县志》,清同治二年(1863)刻本,卷五《津梁》。

[7] 柳琅声、韦麟书等:《重修南川县志》,民国二十年(1931)铅印本,卷一《方域·津梁》。

[8](清)周澄:《合州志》,清嘉庆间刻本,卷四《建置·津梁》。

[9](清)吕绍衣、王应元等:《重修涪州志》,清同治九年(1870)刻本,卷三《建置志·津梁》。

[10](清)徐瀛、白玉楷:《铜梁县志》,清道光十二年(1832)刻本,卷二《建置志·津梁》。

[11] 陈习珊:《大足县志》,民国三十四年(1945)铅印本,卷一。

[12](清)寇用平、卢有徽:《璧山县志》,清同治四年(1865)刻本,卷一《舆地志·附津梁堤堰》。

[13](清)沈远标、吴人杰:《定远县志》,清道光二十二年(1842)刻本,卷十一《津梁志》。

[14](清)福珠朗阿、宋媗等:《江北厅志》,清道光二十四年(1844)刻本,卷二《舆地志·桥梁》。

[15] CHGIS, Version: 6. (c) Fairbank Center for Chinese Studies of Harvard University and the Center for Historical Geographical Studies at Fudan University, 2016.

图文:孙锟

重庆考古

重庆考古