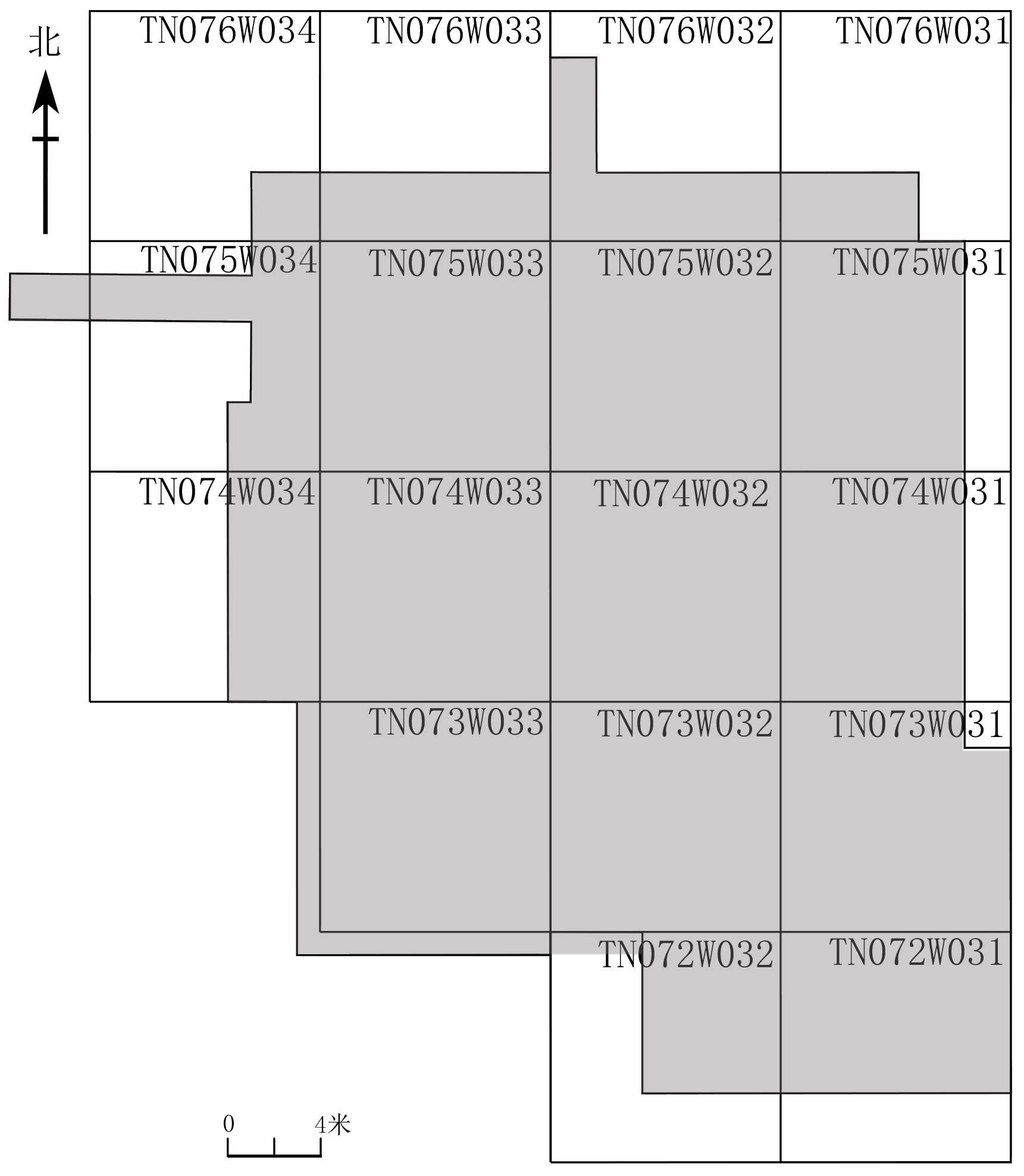

白帝城遗址位于重庆市奉节县夔门街道办事处瞿塘峡社区、白帝镇紫阳村(图一),坐落在“众水汇涪万,瞿塘争一门”的夔门西口,军事战略地位突出,从战国至明清相继在此置关筑城,曾先后建立过捍关、江关、白帝城、夔州都督府、夔州路、瞿塘关、瞿塘卫右千户所等以军事防御功能为主的重镇。

图一 遗址位置示意图

20世纪70年代至90年代中期,四川省文物考古研究所、吉林大学、重庆市博物馆、白帝城文物管理所等单位均在白帝城遗址范围内开展过调查和小规模发掘。1998年以来,为配合三峡文物保护,重庆市文物考古所(现重庆市文物考古研究院)对白帝城遗址位于淹没区的白帝山和马岭进行了大面积揭露,确认了南宋末年的白帝城沿白帝山、鸡公山、马岭“两山一岭”分布的格局[1]。自2013年起,为配合三峡后续文化遗产保护项目中的“白帝城大遗址保护规划”,重庆市文化遗产研究院(现重庆市文物考古研究院)联合中山大学、奉节县文物保护管理中心等单位重启白帝城遗址的考古调查、测绘和发掘工作。2014年重点发掘了子阳城与下关城之间的马道子遗址,确认其为二者之间的城壕[2]。2015年确认了下关城大北门遗址的形制结构及小北门遗址的位置。2017年对子阳城开展了勘探和重点发掘,掌握了城墙的形制结构、营造做法,首次确认了子阳城的城门及宋元时期火器及火药实物[3]。2019年度对子阳城皇殿台、中间台遗址进行了重点发掘,获取了子阳城遗址东汉始建、六朝沿用、唐宋筑台、南宋拓展的地层证据。这些考古新收获极大地推进了白帝城布局和沿革的研究。

为配合白帝城遗址公园建设,重庆市文物考古研究院、奉节县文物保护管理中心于2021年4—10月对白帝城内陈家包建筑基址区进行发掘,取得了重要收获。限于篇幅,本文将明代建筑基址的发掘情况简报如下。

一、发掘概况

陈家包建筑基址位于白帝城遗址重要组成部分下关城北部,地处鸡公山前坡向马岭山坳过渡地带,视野开阔,地势略显平缓,便于规划大型建筑(图版一,1)。根据考古调查、勘探情况,陈家包建筑基址区占地面积近20000平方米。结合遗迹保存情况,首先按正南北向共布设探方17个,对陈家包建筑基址北部进行重点揭露;其次为确认建筑的始建年代、营造次序,再选择关键位置布设解剖沟3条,对遗迹进行重点解剖。实际发掘面积1083平方米(图二)。

(图版一,1)陈家包建筑基址区远景(东南-西北)

图二 探方分布图

二、地层堆积

陈家包建筑基址区地层堆积共5层,除第2层为雨水冲刷形成的淤积层外,其余多为历代营建建筑形成的垫土堆积和建筑废弃后形成的废弃堆积。其中,第1层分布于整个发掘区,第2、4、5层主要分布于发掘区中部,第3层仅见于发掘区东部。以TN074W031、TN074W033北壁剖面为例说明。

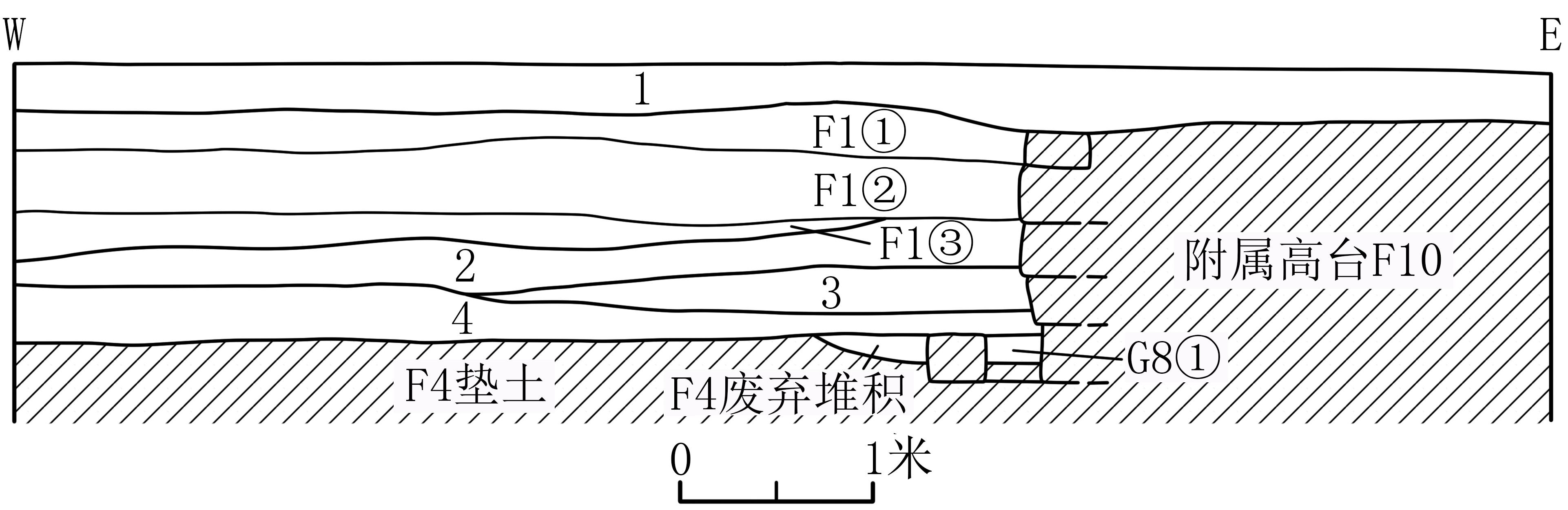

TN074W031北壁剖面共4层,缺失第5层(图三):

第1层:现代房基垫土。深灰褐色粉沙土,厚0.2—0.35米,夹杂有少量石块、石灰渣、煤渣、砾石,出土有少量现代瓷片。该层下叠压的遗迹有F1、附属高台F10。

第2层:清代淤积层。浅灰白色黏土,较致密,距地表0.8—1、厚0.12—0.25米,夹杂有少量红烧土、炭粒、砾石等,出土有少量陶片。

第3层:清代文化层。深褐色粉沙土,较致密,距地表0.8—1.2、厚0—0.25米,夹杂有少量石块、砾石、石灰、红烧土等,出土有少量砖块、青花瓷碗残片及大量瓦片。

第4层:明末清初文化层。深灰褐色黏土,较致密,距地表1.15—1.3、厚0.1—0.3米,夹杂有少量石块、炭粒、红烧土颗粒、石灰渣、砾石等,出土有大量陶板瓦残片、青花瓷碗残片及缸胎罐、盆、灯残片。该层下叠压F4废弃堆积、F4垫土及G8。

图三 TN074W031北壁剖面图

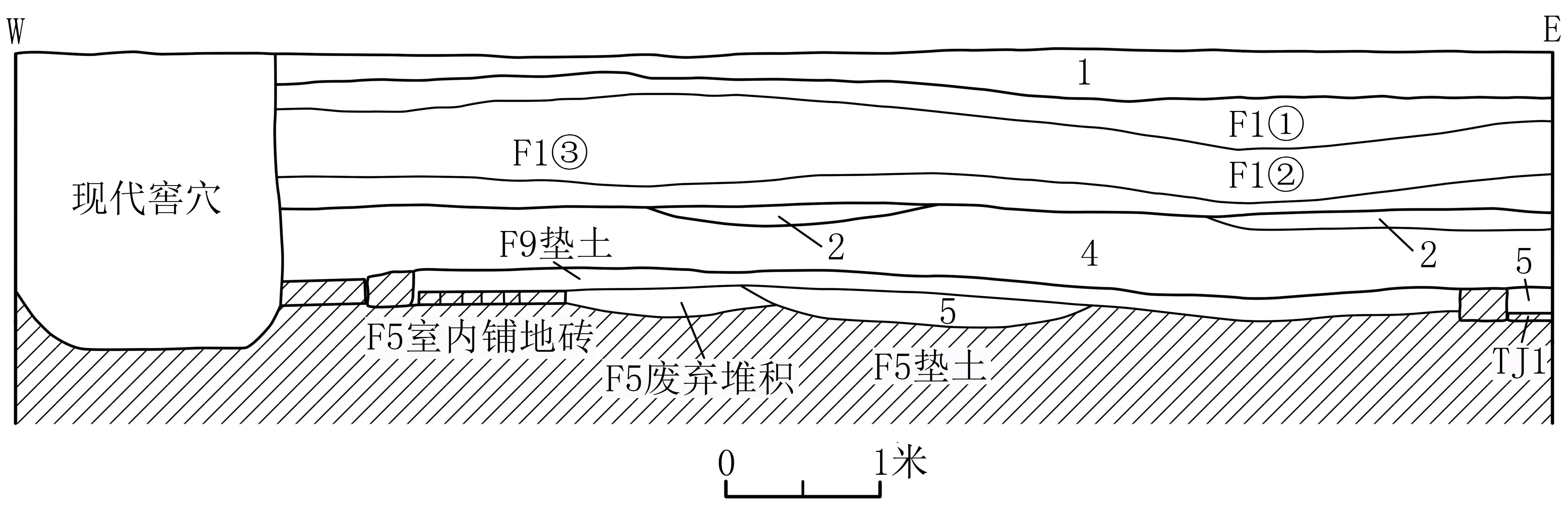

TN074W033北壁剖面共4层,缺失第3层(图四):

第1层:现代房基地面及垫土层。水泥地面,其下铺垫深灰褐色粉沙土,厚0.1—0.35米,夹杂少量石子、石块、煤渣、砾石、炭粒、红烧土等,出土有少量陶片、瓷片等。该层下叠压的遗迹有F1。

第2层:清代淤积层。浅灰白色黏土,土质较致密,距地表0.97—1.08、厚0—0.14米。夹杂少量石灰渣、炭粒、砾石,出土有少量陶片、瓷片。

第4层:明末清初文化层。深灰褐色黏土,土质致密,距地表0.97—1.15、厚0.28—0.5米,夹杂少量石灰渣、石块,出土有大量板瓦片、少量砖块、缸胎片、瓷片、崇祯通宝铜钱及零星铁片。该层下叠压的遗迹有F9。

第5层:明末废弃堆积层。浅灰白色黏土,较致密,距地表1.5—1.67、厚0—0.2米,包含有少量石灰渣、砾石,出土大量板瓦片、少量青花瓷碗残片。此层下叠压的遗迹为F5、TJ1。

图四 TN074W033北壁剖面图

三、主要遗迹

本次发掘区位于陈家包建筑基址区北部,揭露有一组沿轴线对称分布的建筑基址(编号JZ1)。建筑基址坐西北朝东南,方向175°,揭露部分南北最长处40米,东西最宽处41米,四周均未至建筑基址边界,建筑体量较大。建筑基址均为夯土包石台基建筑,由南往北揭露有逐级抬升的四级台基,前后两级台基各构成一进院落,中轴线甬道有意识偏左,建筑规划呈左窄右宽的空间格局,台基外围北、东、西三面以高台基址围合,形成两进封闭的院落布局(图五;图版一,2)。现将主要遗迹介绍如下。

图五 明代建筑遗迹平面图

图版一,2 陈家包建筑基址区鸟瞰(东南—西北)

1.F2

F2主要位于TN075W031、TN075W032、TN075W033内,局部延伸至TN076W031、TN076W032、TN076W033南部,TN074W033北部、TN074W034东部,为一座大型建筑基址,坐西北朝东南,方向175°。建筑基址由夯土台基、室内地面、台阶、排水沟等遗迹组成,北、东、西三面分别与附属高台建筑Q5、F10、F11相接,南部与F4、TJ1、L3、F5相邻(图六)。

图六 F2平、剖面图

(1)夯土台基

平面呈长方形,东西面阔25、南北进深10、残高0.25—1.25米,占地总面积约250平方米。夯土台基的南、西、北三面边壁均包砌条石,东面由于紧接F10台基包石,则未包砌条石。

台基南面边壁大部分残存底部土衬石和1层陡板石,仅东、西两侧边缘部分残存有2—3层陡板石,石料均为砂岩,规格多数较一致,且外立面加工较精细。底层土衬石用加工规整的长方形石板平铺,石板之间用白灰勾缝,土衬石外露0.05—0.1米。上部陡板石用长方形石板错缝立砌,石板之间亦用白灰勾缝,陡板石多数因挤压向外倾斜。

台基西面边壁保存较好,最高处存留有5层包石。下部4层包石用规格不一的泥灰岩石块错缝丁砌,顶层阶条石用长方形砂岩石板顺砌,石块、石板之间均以白灰勾缝。

台基北面边壁保存较好,用大小不一的砂岩条石立砌,上部顺砌有阶条石,仅中东部阶条石缺失。

经解剖,台基系开挖早期堆积进行修整后包石砌筑而成,仅顶部有1层垫土,厚0.1—0.15米。

(2)室内地面

夯土台基表面因后期修建房屋,扰毀较严重,柱网、墙体不清,仅中北部残存有一部分室内地面。室内地面用方形和长方形青砖墁地,中部方砖斜墁,外围方砖十字缝,左侧条砖纵铺。方砖边长0.3、厚0.06米;条砖长0.3、宽0.15、厚0.06米。地面上残存有一层火烧后的黑色灰烬层。台基表面中北部、东部均发现有被火焚烧后形成的红褐色烧土面,中北部烧土面范围较大,东西长11.8、南北宽1.1—4.75、厚0.02—0.05米。

(3)台阶

位于台基前方中部略偏东处,北接台基,南与L3(甬道)相连。垂带式台阶,平面呈长方形,夯土包石结构,前端条石两侧有安装垂带石的榫槽。面阔2.8、进深1.47、残高0.2米,复原后为四级踏跺,高度为1米。

(4)排水沟

沿夯土台基北、西、南三面构筑,东面未构筑,水由东往西汇聚,再向南流入下一级台基的排水沟内。北面和西面的排水沟相连,编号G6;南面的排水沟位于天井东、西两侧,与天井共同构成前檐排水。G6平面呈“L”形,底部落差0.55米,根据其与台基的位置关系,分为北、西两段。G6北段两侧借用Q5和台基包边墙作为沟壁,西段借用高台建筑F11的包边墙及台基包边墙作为沟壁,底面均铺有加工规整的长方形石板。G6北段长26.4、西段长10.5米,宽0.4—0.45米,深0.3—0.65米。

根据排水沟的分布情况初步推测F2为悬山顶,面阔3—5间,房子整体布局结构不详。由于F2的左右侧及后面都有高台建筑,所以F2为该组轴线建筑的最后一组建筑。地面残留有黑色灰烬层,且垫土面上有成片的红褐色烧土面,表明该建筑当时毁于大火。

2.1号天井及两侧厢房

该组建筑整体位于大型夯土包石台基上,与北部的F2构成一组院落。台基为夯土包石结构,平面呈长方形,坐西北朝东南,方向175°,东西面阔25.76、南北进深8、残高0.2—1.2米。台基仅南面边壁包砌条石,北、东、西三面均利用周邻建筑的包边石墙。台基南面包边石绝大多数用泥灰岩小型条石错缝丁砌而成,极少量为砂岩条石,条石长0.2—0.5、宽0.1—0.3、厚0.15—0.25米。台基表面分布有1号天井、东厢房、西厢房及附属的道路和排水沟(图七;图版二,1)。

图七 TJ1及两侧厢房平、剖面图

图版二,1 西厢房F5、天井1及东厢房F4全景(东南—西北)

(1)1号天井

编号TJ1,北接F2,东、西与厢房F4、F5相邻。平面近方形,东西面阔8.22、南北进深8米,中间被凸起的道路L3分为东、西两部分。东侧天井东西面阔2.5、南北进深7.6米,地面用加工规整的长方形石板墁地,东西向错缝平铺,除东南部地面被现代粪池破坏外,其余地面均保存较好,仅南端因台基包边墙挤压变形而导致地面沉降。西侧天井东西面阔2.8、南北进深7.6米,地面用加工规整的长方形石板墁地,东西向错缝平铺,北部地面保存较好,南部地面破坏无存。铺地石板大小不一,长0.5—1.2、宽0.4—0.45、厚0.05—0.07米,因长期被踩踏,石板有严重的裂纹。L3为天井中部的甬道,顶面高出两侧天井地面约0.25米,夯土包石结构,平面呈长方形,剖面呈三级阶梯状,南北两端为台阶,中间为墁石道路。南北两端的台阶为垂带踏跺,北端台阶踏跺石破坏较严重,仅存第一级踏跺,踏跺两侧有安放垂带石的长方形榫槽,槽长0.43、宽0.37、深0.02米。南端台阶保存较好,中部踏跺石和两侧垂带石均用整石铺砌、白灰勾缝而成,共五级踏跺,踏跺宽1.3、阶高0.2、进深0.25—0.35米,垂带石长1.4、宽0.35米。中间道路南北长5.2、东西宽2.8米,铺地石板破坏无存,基石内侧可见安放石板的榫槽,基石外侧边缘棱角多被人为破坏(图版二,2)。L3内部由下往上分别用红褐色黏土、灰黄色粉沙土、灰褐色粉沙土分层夯垫而成。

图版二,2 甬道L3全景(东南—西北)

(2)东厢房

编号F4,位于TJ1东侧,北、东、南三面隔排水沟(G8、G9)分别与F2、F10、F6相邻。叠压于第4层下,开口距地表深1.3—1.4米。

房基为夯土包石结构,平面形状为长方形,坐东北朝西南,方向264°,南北面阔8、东西进深7、高0.2—0.25米(图八)。台基北、东、西三面在排水沟G8、TJ1铺地石上均顺砌一层长0.6—1.35、宽0.18—0.34、厚0.2—0.27米的长方形砂岩条石作为阶条石,内部夯垫浅灰褐色黏土,厚薄不一。

图八 东厢房F4平、剖视图

房基表面墙体破坏较严重,仅北侧山墙和后墙残存有少量墙体。北侧山墙存留有檐柱础石1个、金柱础石2个、山柱础石1个、角柱础石1个及连接础石用以承托木地栿的石板4段,据础石柱心距推算,山墙应分布柱础石7个。柱础石形制可分三类:檐柱础石为八边形鼓镜式,角柱础石为半圆形,余为方形,大小不一,边长0.25—0.3米。后墙与北侧角柱础石相接处也立砌有3块石板,其功能与山墙础石之间的石板一致。石板长0.6—0.7、厚0.1米,高出廊道地面约0.1米。据现存柱网可知,F4通进深5.6、室内进深4.6米,面阔不明。F4室内垫土面残存有少量长方形条砖,地面应为砖墁地。墁地砖被拆除,北部垫土面有火烧的痕迹,残留有大量的竹炭、木炭残块及红烧土颗粒。

F4四周皆有廊道,地面用长方形条砖墁地,砖墁地面多数破坏,仅前廊道内尚存局部,墁地方式为条砖十字缝。除左侧廊道宽度不明外,余下廊道宽度不一。前廊道长7.9、宽1.5米,后廊道长7.6、宽0.7米,右侧廊道长4.8、宽0.3—0.4米。

排水沟位于F4北侧和东侧,编号G8,平面呈“L”型,底部落差0.2米,根据其与F4的关系,分为北、东两段。G8北段和东段分别借用F2和附属高台F10台基包边墙作为沟壁,底部平铺石板。G8北段长5.7、东段长7.9、宽0.32—0.35、深0.2—0.25米。沟内堆积分2层:第1层为浅灰褐色黏土,厚0.17—0.2米,土质致密,全沟分布。包含有大量板瓦残片,少量青花瓷片、缸胎硬陶片、铁钉、石灰渣、石块、木炭等,出土有青花瓷碗、“大明成化年造”青花瓷碗底各1件。第2层为灰烬堆积,厚0—0.07米,土质较致密,仅分布于G8北段。包含有较丰富的木炭,少量板瓦残片、青花瓷片、动物骨骼、石灰渣、红烧土颗粒等,灰烬中可辨者为烧过的竹片。出土有琉璃饰件1件。

根据残存的痕迹来看,F4用竹子和木头作为建筑材料,其废弃原因可能是毁于大火。

(3)西厢房

编号F5,位于TJ1西侧,北、西、南三面隔水沟分别与F2、F11、F6相邻。叠压于第5层下,开口距地表深1.45—1.65米。

房基为夯土包石结构,平面形状为长方形,坐西南朝东北,方向84°(图九)。南北面阔7.8、东西进深9.8、残高0.2—1.4米。房基北、东、西三面在排水沟G7沟壁、TJ1铺地石上均顺砌一层长0.3—1.1、宽0.18—0.35、厚0.15—0.27米的长方形砂岩条石作为阶条石,内部夯垫浅灰褐色黏土。

图九 西厢房F5平、剖视图

房基表面破坏较严重,墙体、地面及下部垫土也在后续建造过程中被扰毁,根据平面上残存的迹象,可将室内分为前、后两部分。前室地面破坏无存,仅北侧山墙残存柱础石2个,为方形柱础,形制相同,边长0.25米。柱础石之间有承托木地栿的石板,石板长0.7、宽0.1—0.12米,高出廊道地面约0.2米。后室中部局部保存有方砖铺砌的地面,砖墁地面拆毁处铺砖印痕清晰可见;后室北部安放有石碓1套,周边用长方形条砖墁地,地面与廊道之间以条石相隔。石碓由碓臼和碓体构成。碓臼深埋于地下,仅臼口略高出地面,平面呈圆形,敞口,斜弧壁,尖圜底,直径0.4、深0.4米。石臼内堆积为浅红褐色黏土,致密,包含有少量石块、砾石及零星青花瓷碗、硬陶罐残片。碓体仅存下部支架基础,由中间带槽的两块长方形石墩立砌而成,左右并列置于石臼西侧,用以安放碓体的支架,石墩高出地面0.25米,长0.5、厚0.22米。根据石碓分布情况看,F5后室为当时的谷物加工场所,整座建筑应与日常生活密切相关。

F5四周皆有廊道,地面用长方形条砖墁地,砖墁地面绝大多数被拆毁,仅北侧廊道局部保存。除南侧、西侧廊道宽度不明外,北侧、东侧廊道宽度可辨,东侧廊道长7.8、宽1.5米,北侧廊道宽0.5—1米。

排水沟位于F5北侧和西侧,编号G7,平面呈“L”型,底部落差0.3米,根据其与F5的关系,分为北、西两段。G7北段和西段分别借用F2和附属高台F11台基包边墙作为沟壁,底部平铺石板。G7北段长8.5、东段长7.8、宽0.3—0.35、深0.2—0.4米。沟内堆积仅一层,浅灰白色黏土,致密,包含有大量板瓦残片,少量砾石,零星瓷片、陶片、石灰渣、螺壳等,出土有较多可拼合的板瓦,另有1件青花瓷碗和1件陶砚台。

3.F6

F6为一座大型建筑基址,坐西北朝东南,方向175°。建筑基址由夯土台基、室外廊道、墙基、排水沟等遗迹组成,北、南部分别与TJ1、TJ2相邻,东、西与F10、F11台基包边墙相接(图一〇)。

(1)夯土台基

平面呈长方形,东西面阔26.5、南北进深13.02、残高0.4~1.18米,占地面积345平方米。夯土台基北、西、南三面边壁均包砌条石,东面由于紧接F10台基包石,则未包砌条石。台基南部被严重破坏。

台基北面边壁保存较好,最高处为4层包石。下部3层包石用规格不一的泥灰岩石块错缝丁砌,顶层阶条石用长方形砂岩石板顺砌,石块、石板之间均以白灰勾缝。

台基西面边壁南段被破坏,最高处为4层包石。下部3层包石用规格不一的泥灰岩、砂岩石块错缝丁砌,顶层阶条石用长方形砂岩石板顺砌,石块、石板之间均以白灰勾缝。

台基南面边壁破坏较严重,仅残存部分拦土条石及石墙基槽,基槽东西长15.5、宽约0.35—0.45、深约0.1米。

图一〇 F6平、剖视图

(2)台阶

台阶位于台基正前方中部略偏东处,破坏较严重,仅存痕迹,可辨其平面为长方形,东西面阔约2.18、南北残进深2.45米。

(3)柱网

台基上残存的建筑基址由柱网、墙体和室内外地面组成。

台基表面的柱网破坏较严重,仅在北墙发现取础坑2个及疑似柱础石1个。取础坑由西往东依次编号ZK1、ZK2,平面均呈长方形,ZK1长0.55、宽0.4、深0.05米,ZK2长0.7、宽0.5、深0.05米。

根据取础坑、北墙和东墙的位置,推测该建筑东西两侧山墙为石础砖墙,室内应增柱,应为面阔五间的建筑布局,当心间面阔约4.8米,进深不明。

(4)墙体

夯土台基表面仅北部和东部保存有少量墙体及基槽。北部墙体以北端甬道(L3)为中心分为东、西两段,二者间距4.25米,两段相邻处各有取础坑1个,其间未见墙体痕迹,应为门类通道设施所在。墙体仅存底部承托木地栿的基础,用长0.3—1.1、宽0.1、高0.25—0.3米的石板立砌而成,除东段少数原位保留外,余均被拆毁而存留基槽。东侧石墙残长3.3米,基槽东西长4、南北宽0.25—0.5米;西侧基槽东西长7.5、南北宽0.1—0.45米。东部基槽与北墙垂直,为东侧山墙基槽,平面呈长条形,南北残长4.1、东西宽0.25—0.3、深0.12米。根据山墙与排水沟的位置,推测该建筑屋顶为两面坡结构,悬山顶的可能性较大。

(5)室内地面

建筑室内地面破坏较严重,仅东北部局部残存有铺砖下部的垫土,少量有清晰的铺砖痕迹,可知室内为方砖墁地。垫土表面均被火烧结为灰黑色,局部呈现紫红色。

(6)室外台明

建筑墙体之外为室外台明。建筑东北面台明发现残存铺地方砖,方砖边长0.3—0.35、厚0.08米。铺砖地面上残存有一层火烧后的黑色灰烬层。由此可知,建筑外墙的台明部分应全部铺砖,且建筑可能毁于大火。

从发掘情况看,建筑四面台明宽度不同。北面台明宽1.1米,东面台明宽1.5米,其余两面宽度不明。

(7)排水沟

沿台基北面和西面构筑排水沟,东面和南面未构筑,水由东往西汇聚,再向南流入下一级台基的排水沟内。排水沟编号G9,平面呈“L”形,根据其与台基的位置关系,分为北、西两段。G9北段两侧借用厢房所在台基和F6台基包边墙作为沟壁,西段借用高台建筑F11的包边墙及台基包边墙作为沟壁,底面均铺有加工规整的长方形石板,石板长0.8—1.5、宽0.3—0.4、厚0.05—0.2米。除西段南端损毁较严重外,余均保存较好。G9北段长26、宽0.35—0.45、深0.35—0.55米,西段长12.5、宽0.3—0.4、深0.4—0.5米。沟内堆积可分3层:第1层为深灰褐色黏土,土质较致密,包含有一定数量的板瓦片、少量砖块和青花瓷碗残片,仅分布于G9西段;第2层为深灰褐色黏土,土质致密,包含大量板瓦片、少量砖块和零星青花瓷杯片,该层分布于G9北段;第3层为浅灰白色淤积土,土质较致密,包含少量瓦片和零星的砖块,上界面出土青花瓷碗9件,该层仅分布于G9西段。

4.2号天井及东厢房

(1)2号天井

编号TJ2,北接F6,东邻F12,西部被变电房占压未发掘。揭露部分为天井东部,北面和南面被现代坑打破。平面呈长方形,东西面阔3.15、南北进深5.1米。地面用青灰色砂岩石板墁地,破坏较严重,仅东北角残存零散铺地石,石板残长0.25—0.55、残宽0.1—0.4、厚0.05米。L4为TJ2内甬道,平面呈长方形,南北残长3.75、东西宽约2.1米。踏跺被破坏无存,两侧路基石仅西侧南段尚存,东侧南段仅存取石槽。路基用大小不一的石块丁砌而成,石块长0.35—0.4、宽0.21—0.31、厚0.3—0.35米。东侧取石槽南北残长1.7、东西宽0.5—0.6米。

(2)东厢房

编号F12,位于天井东部,系该组建筑的东厢房,坐东朝西,方向261°,由台基、排水沟(G10)等部分组成。台基平面呈长方形,现存顶面高于TJ2地面约0.1米,南北面阔5.6、东西进深6.9、残高0.48米。台基东、南、西三面包砌条石,除东侧包边石保存较好外,余均被拆毁,仅存取石槽。东侧包边石墙长5.18米,用长0.6—1.35、宽0.2—0.3、厚0.35米的条石顺砌而成。台基表面破坏较严重,柱网、墙体不清,仅西侧发现一道土色区分较明显的界线,应为廊道和室内之间的分界。根据残存迹象判断,廊道宽1.45米,室内面阔、进深不明。排水沟G10位于台基东侧,呈南北向,方向264°。东侧直接利用附属高台包边石墙作为沟壁,底部紧接石墙铺长0.6—0.9、宽0.4、厚0.15米的石板,最后于铺地石西侧顺砌F12包边墙作为侧壁。G10南北长5.22、东西宽0.35、深0.35米,向南连通G11。沟内堆积为深灰色黏土,土质较疏松,包含少量板瓦残片、石灰渣及零星陶瓷片、石块、炭粒等(图一一)。

图一一 TJ2及东厢房F12平剖面图

5.附属高台建筑

附属高台建筑分布于中部核心建筑外围北、东、西三面,由Q5、F10、F11组成,均为夯土包石结构。

(1)Q5

揭露部分位于TN076W031、TN076W032、TN076W033南部,南邻F2,东、西分别与F10、F11相连,北侧紧邻陡坡。平面呈长条形,坐西北朝东南,方向175°。揭露部分东西长26.65米,南北宽度不明。墙体内部夯填灰白色粉沙土,较致密,夹杂大量卵石、石块,出土有青花瓷碗残片、白釉瓷碗残片、礌石等。墙体外侧用大小不一的石块错缝垒砌包边,白灰勾缝,墙面局部可见补筑痕迹。包边墙保存较好,但墙体变形严重,残存2—12层,残高0.45—2.4米(图一二)。

图一二 Q5正立面图

(2)F10

揭露部分主体位于TN074W031、TN075W031内,局部延伸至TN076W031东南部,东、南部因被现代房屋占压未发掘。位于中部核心建筑左侧,平面近长方形,坐东北朝西南,方向264°。揭露部分南北长39、东西宽2~3.70米。根据现存的情况来看,该高台建筑可能呈北高南低四级阶梯状,与中部核心建筑四级台基基本对应,由北向南逐级平台南北长依次为9、12、8、10米,宽度不明。台基外侧用砂岩条石错缝丁砌包边,白灰勾缝,包边墙仅北端两级保存较好,其余破坏严重,仅存底层包边石或墙基。包边墙最高处现存6层条石,残高1.65米,所用石块大小不一,外缘面加工较粗糙。包边墙内夯填红褐色黏土,夹杂大量碎石(图一三)。

图一三 F10北段正立面图

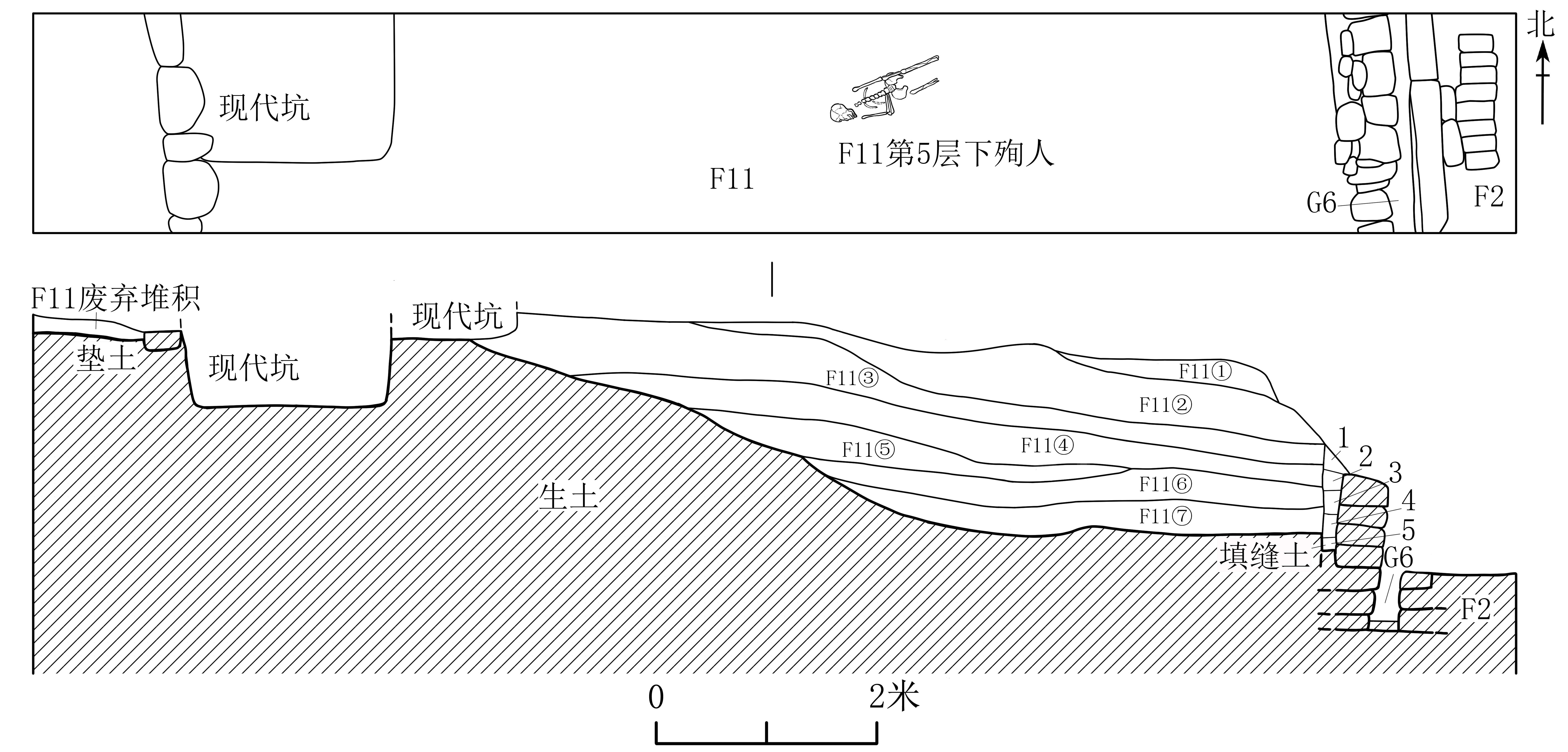

(3)F11

揭露部分位于TN075W034、TN074W034、TN073W034东部。位于中部核心建筑右侧,平面近长方形,坐西南朝东北,方向84°。因发掘区所限,仅局部揭露,揭露部分南北通长30米,呈北高南低三级平台状,由北向南逐级平台依次长约12、8、10米,北端解剖探明其东西宽约11.2米。台基外侧用泥灰岩条石错缝丁砌包边,白灰勾缝,包边墙破坏严重,部分墙体变形。包边墙最高处现存12层残高2.25米,所用石块大小不一,外缘面较粗糙(图一四)。解剖表明,该建筑可能是在生土上开挖基槽后逐层堆筑而成,内部夯垫土以红褐色黏土为主,已解剖部分可分8层,层次较明显,在第5层下、6层表发现一具人骨,骨骼保存较差,头向西南,面朝右,仰身直肢,右臂内屈放于下腹,可能为垫基时的殉人。夯垫土内出土有青瓷钵、绳纹筒瓦、菱格纹板瓦、白釉瓷碗、青釉瓷盏、青花瓷碟等器物残片。在夯垫堆积与包石墙之间有一层宽0.2—0.3米宽的填缝土(图一五)。

图一四 F11正立面图

图一五 F11解剖沟平面及北壁剖面图

四、出土遗物

此次发掘所获遗物,按地层关系可分两部分。一是建筑基址垫土内出土遗物,年代跨度较大,包含战国、晚唐五代、宋元、明代各个时期;二是废弃堆积内出土遗物,年代集中于明代。现选取典型标本介绍如下。

(一)建筑基址垫土出土遗物

1.瓷器

数量较少,均为生活用器,以青釉瓷器为主,还有少量青花瓷器。

(1)青釉瓷器

器形主要有钵、碗、灯盏。

钵 2件。根据口部特征,分为二型。

A型 1件。F11⑦:1,可复原。敞口,尖圆唇,斜弧腹微外鼓,平底。口沿外侧饰一周凹弦纹。青灰胎。内满釉,外釉不及底,釉面部分脱落。口径15.6、最大腹径16、底径11.6、高6厘米(图一六,2)。

B型 1件。F4①:1,不可复原。侈口,圆唇,斜弧腹,平底。砖红胎。青白釉,内满釉,外半釉,有流釉现象,釉下施化妆土。残高8厘米(图一六,9)。

图一六 出土陶瓷器

1、4、7.瓷碗(F10①:2、Q5①:4、F10①:3) 2.A型青瓷钵(F11⑦:1) 3、5.瓷盏(F11② :2、F2①:2) 6.青花瓷碟(F11② :1 ) 8.葵口碗(Q5①:1) 9.B型青瓷钵(F4①:1) 10.瓷碗(Q5①:2)

碗 5件。根据口部特征,分为二型。

A型 4件。素口。F10①:2,可复原。敞口,尖圆唇,斜弧腹微折,饼足内凹。内底残存一周4个支钉。砖红胎。内满釉,外釉过半,有流釉现象。口径13、足径5.2、高4厘米(图一六,1)。F10①:3,侈口,尖圆唇,斜弧腹微折,饼足内凹。内底部残存有3个支钉。砖红胎。内满釉,外釉不过半,有流釉现象。口径19、足径8、高6.4厘米(图一六,7;图版三,3)。Q5①:2,侈口,尖圆唇,斜弧腹,饼足略内凹,足墙外撇。米黄胎。青釉,内满釉,外半釉,釉面部分脱落严重。底部经刮削,内底部残有支钉5个。口径17.2、足径6.6、高7.9厘米(图一六,10)。Q5①:4,敞口,平折沿,尖圆唇,斜弧腹微折,饼足内凹。砖红胎。青釉,内满釉,外釉不过半,有流釉现象,釉面脱落严重,露米黄色化妆土。口径13.2、足径5.6、高4厘米(图一六,4)。

图版三,3 青釉瓷碗(F10①:3)(1)

B型 1件。葵口。Q5①:1,敞口,尖圆唇,斜弧腹,饼足内凹。米黄胎,青釉,内满釉,外半釉,有泪滴现象。足墙底部经刮削,内底部残存5个支钉。口径18.8、足径6.6、高4.7厘米(图一六,8)。

灯盏 2件。F2①:2,敞口,圆唇,斜弧腹,饼足内凹。青灰胎。内满釉,外釉不过半。口径10、足径4.8、高3.4厘米(图一六,5)。F11②:2,敞口,圆唇,斜弧腹,饼足,足墙内凹明显。青灰胎。内满釉,外釉不过半,有流釉现象。口径10、足径3.8、高2.6厘米(图一六,3)。

(2)青花瓷器

1件。产地可辨为江西景德镇窑。

碟 F11②:1,侈口,圆唇,浅弧腹,矮圈足。内底饰一周弦纹,底心饰花草纹。外底足跟残留有少量垫砂。灰白胎。青花发色略暗。口径9.3、足径4.8、高2.2厘米(图一六,6)。

图一七 出土器物

1.崇宁通宝(F2①:1) 2.乾元重宝(F10①:1) 3.铜蚁鼻钱(F2①:3) 4.礌石(Q5①:3) 5.金簪( F2①:4)

2.铜钱

包括蚁鼻钱、乾元重宝和崇宁通宝各1枚。

蚁鼻钱 1枚。F2①:3,锈蚀。椭圆形,上圆下尖,钱面隆起,背平整,尖端有小孔。长1.9、宽1.2、厚0.5厘米(图一七,3)。

乾元重宝 1枚。F10①:1,锈蚀。顺读。外部轮廓较规整。钱径2.5、穿径0.7厘米(图一七,2)。

崇宁通宝 1枚。F2①:1,锈蚀。旋读。内、外部轮廓规整。钱径3.5、穿径0.9厘米(图一七,1)。

3.其他

包括金器、石器。

金簪 1件。F2①:4,通体金黄色。簪体呈圆锥形,簪头呈两重菊花状,下有螺纹和六棱形簪身相连接,下端及尖端截面为圆形。XRF元素分析显示,金元素含量65%,银元素含量31%。通长9.8、直径1厘米(图一七,5;图版三,1)。

图版三,1 金簪(F2①:4)

礌石 1件。Q5①:3,浅灰色砂岩。扁平状球形。表面有錾痕清晰。平面直径19.2、高15厘米(图一七,4)。

(二)废弃堆积出土遗物

图一八 出土陶建筑构件

1.A型Ⅰ式砖(F5:6) 2.脊饰残件(G7:15) 3、4. A型Ⅱ式砖(G6③:11、G6③:12) 5、6. B型砖(F5:26、F5:27)

1.建筑构件

均为陶质,包括砖、瓦、脊饰残件等。

砖 5件。根据平面形状差异,分为二型。

Aa型 3件。泥质灰陶。长方形条砖。根据长边特征的不同,分为二亚型。

Aa型 1件。长边一侧为直壁,另一侧为弧形壁。F5:6,短边一侧略残。顶面残有少量三合土黏合剂。残长25、顶端宽11、底端宽13、厚3.8厘米(图一八,1)。

Ab型 2件。长边两侧均为直壁。G6③:11,表面残留有少量石灰黏合剂。长30.5、宽13.5、厚6.5厘米(图一八,3)。G6③:12,表面残留有少量石灰黏合剂。长31、宽13.5、厚6.5厘米(图一八,4)。

B型 2件。方形砖或近方形砖。均泥质灰陶,模制。F5:26,微残。长33、宽31、厚6厘米(图一八,5)。F5:27,微残。长36、宽34、厚6厘米(图一八,6)。

脊饰残件 1件。G7:15,泥质黄褐陶。模制。平面呈不规则长方形,一侧模印树叶、花卉,四角饰祥云。残长6.5、残宽8.4、厚1.4~2厘米(图一八,2)。

图一九 出土陶板瓦

1.E型板瓦(F5:15) 2.G型板瓦(F5:4) 3.D型板瓦(F5:5)

4、5.A型板瓦(G8①:7、TJ1:18) 6、7.B型板瓦(G6③:9、G6③:21) 8.F型板瓦(G7:4) 9.C型板瓦(F5:3)

板瓦 90件。根据其形态特征和尺寸差别,分为七型。

A型 21件。平面近方形,侧缘略薄于瓦身,通长约22—23、宽约17—21厘米。TJ1:18,泥质灰陶。残,已修复。横截面呈拱形。外素面,有刮痕,内布纹,有模制褶皱痕。通长22、宽17.5—19.5、厚1—1.2厘米(图一九,5)。G8①:7,泥质灰陶,颜色略浅。残,已修复。横截面呈拱形。外素面,内布纹,有模制褶皱痕。通长23、复原宽19.5—20.5、厚1.5—1.6厘米(图一九,4)。

B型 31件。平面为梯形,部分侧缘略薄于瓦身,通长约21—24、宽约17—23厘米。G6③:9,泥质灰陶,颜色略浅。微残,部分修复。横截面呈拱形,侧缘略薄。外有刮痕,内布纹,有模制褶皱痕。通长21.5、复原宽17.5—21.5、厚1.2—1.5厘米(图一九,6)。G6③:21,泥质灰陶,颜色较浅。微残。横截面呈拱形,侧缘较薄。外有刮痕,上缘经刮削,中部近下缘刮削较深有凹痕,内布纹,有模制褶皱痕。通长24、复原宽19.5—22.5、厚1—1.4厘米(图一九,7)。

C型 22件。平面为梯形,侧缘略薄于瓦身,通长约23—24、宽约19—24厘米。F5:3,泥质灰陶。微残。横截面呈拱形,整体略变形。外有刮痕,内布纹,有模制褶皱痕。通长23.5、宽19—24、厚1—1.6厘米(图一九,9)。

D型 6件。平面近梯形,侧缘与瓦身厚度相同,通长约22—23、宽约16—20厘米。F5:5,泥质红褐陶。残,未修复。横截面呈拱形。外有少量刮痕,内布纹。通长22、宽16—19、厚1厘米(图一九,3)。

E型 4件。平面近梯形,窄端上翘,侧缘略薄于瓦身,通长约23、宽约17—20厘米。F5:15,泥质灰陶。残,已修复。横截面呈拱形。外有刮痕,内布纹,有模制褶皱痕。通长23、宽17—20、厚1.2厘米(图一九,1)。

F型 5件。平面为梯形,窄端上翘,侧缘与瓦身厚度相同,通长约24—25、宽约20—24厘米。G7:4,泥质红褐陶,少部分为灰色。微残,部分烧制变形。横截面呈拱形。外有刮痕。内布纹,有模制褶皱痕。通长25、宽20—23.5、厚1.6厘米(图一九,8)。

G型 1件。平面近梯形,略显瘦长,侧缘与瓦身厚度相同。F5:4,泥质灰陶,颜色较浅。残,未修复。横截面呈拱形。外有少量刮痕,内布纹,有模制褶皱痕。通长26.5、宽16—19、厚1.4—1.6厘米(图一九,2)。

图二〇 G9出土青花瓷器

1—3.Aa型碗(G9③:2-4、G9③:2-5、G9③:2-6) 4—9.Ab型(G9③:2-8、G9③:2-3、G9③:2-2、G9③:2-1、G9③:1、G9③:2-7)

2.瓷器

均为生活用器,以青花瓷器为主,还有少量青釉、绿釉和黑釉瓷器,产地可辨有江西景德镇窑、浙江龙泉窑,以景德镇窑为主。

(1)青花瓷器

器形主要有碗、杯,另有部分口沿、底足残片。

碗 13件。根据足部特征,分为二型。

A型 9件。玉璧足。根据内壁纹饰的不同,分为二亚型。

Aa型 3件。口沿内侧饰弦纹一周,内壁饰莱菔菜纹。G9③:2-4,侈口,尖圆唇,斜弧腹。莱菔菜心针刺有三个字,内容不可辨。灰白胎。青花发色明亮。足底部经刮削,残有少量垫砂。口径12.8、足径4.8、高3.7厘米(图二〇,1;图版三,4)。G9③:2-5,侈口,尖圆唇,斜弧腹。灰白胎。青花发色明亮。足底部经刮削,残有少量垫砂。口径12.6、足径5.2、高3.8厘米(图二〇,2)。G9③:2-6,侈口,尖圆唇,斜弧腹。灰白胎,外底部有红褐胎衣。足底部经刮削,残有少量垫砂。口径12.8、足径5.6、高4厘米(图二〇,3)。

图版三,4 Aa型青花瓷碗(G9③:2-4)

Ab型 6件。口沿内侧饰弦纹一周,内壁饰兰草纹。G9③:2-8,侈口,尖圆唇,斜弧腹。兰草纹空隙处针刺“安定郡”“森如”五字。灰白胎。青花发色明亮。足底部经刮削,残有少量垫砂。口径12.6、足径5.6、高3.6厘米(图二〇,4)。G9③:2-3,侈口,尖圆唇,斜弧腹。兰草纹空隙处有竖长方形款识。灰白胎。青花发色明亮。足底部经刮削,残有少量垫砂。口径12.2、足径5.6、高3.6厘米(图二〇,5;图版三,5)。G9③:2-2,侈口,尖圆唇,斜弧腹。灰白胎。青花发色明亮。足底部经刮削,残有少量垫砂。口径12.2、足径5、高3.6厘米(图二〇,6;图版三,6)。G9③:2-1,侈口,尖圆唇,斜弧腹。灰白胎。青花发色明亮。足跟斜削,残有少量垫砂。口径12.4、足径5、高3.8厘米(图二〇,7)。G9③:1,侈口,尖圆唇,斜弧腹。内底兰草纹空隙处针刺“三”字。灰白胎。青花发色明亮。足底部经刮削,残有少量垫砂。口径12.4、足径5.0、高3.8厘米(图二〇,8)。G9③:2-7,侈口,尖圆唇,斜弧腹。兰草纹一侧针刺“会”字。灰白胎。青花发色明亮。足底部经刮削,残有少量垫砂。口径12.6、足径5、高3.9厘米(图二〇,9)。

图版三,5 Ab型青花瓷碗(G9③:2-3)

图版三,6 Ab型青花瓷碗(G9③:2-2)

图二一 出土青花瓷器

1、2、4.Ba型碗(G6③:5、G7:1、G6③:6) 3.Bb型碗(G8①:1)

B型 4件。圈足。根据纹饰的不同,分为二亚型。

Ba型 3件。内底及外壁饰螭虎龙纹。G6③:5,敞口,尖圆唇,斜腹。内壁口部、底部及外壁口部各饰弦纹两周,外壁下腹部饰弦纹一周。灰白胎。青花发色较暗。外底部有针眼束釉孔,足底部残有少量垫砂。足跟底部经刮削。口径13、足径6、高5.2厘米(图二一,1)。G7:1,敞口,圆唇,斜腹。内壁口部、底部及外壁口部各饰弦纹两周,外壁下腹部饰弦纹一周。足墙内收,底部经刮削。灰白胎。青花发色较暗。外底部有针眼束釉孔。口径13、足径5.8、高5.5厘米(图二一,2)。G6③:6,敞口,方唇,斜腹。内壁口部、底部及外壁口部各饰弦纹两周,外壁下腹部饰弦纹一周。灰白胎。青花发色较暗。外底部有针眼束釉孔,足底部残有少量垫砂。足跟斜削。口径13、足径6、高5.2厘米(图二一,4)。

Bb型 1件。内底及外壁行书“福”字纹。G8①:1,敞口,尖圆唇,斜弧腹。内壁口部、底部及外壁口部各饰弦纹两周,外壁下腹部饰弦纹一周。灰白胎。青花发色较暗。足墙内收,底部经刮削,残有少量垫砂。口径15、足径5、高5厘米(图二一,3)。

图二二 出土瓷器

1.青花瓷杯(G6③:7) 2.青花瓷杯口沿残片(G9②:1) 3.绿釉瓷墨碟(TJ1废:1) 4.黑釉瓷灯盏(G6③:8) 5.青瓷高足杯(G10:3) 6.青花瓷碗(G8①:6) 7、8、9.青花瓷碗底(G8①:5、G8①:4、G8①:2)

杯 G6③:7,侈口,尖圆唇,深弧腹,玉璧足。灰白胎,青花发色略暗。外壁口部饰弦纹两周,腹部饰莱菔菜纹,足部饰弦纹一周。口径11.4、足径4.8、高5.4厘米(图二二,1)。

口沿残片 2件。可辨为碗或杯的口沿。G9②:1,侈口,尖圆唇,斜弧腹。内壁口部饰弦纹一周,外壁隶书“榜”字。白胎,青花发色略暗。残高3厘米(图二二,2)。G8①:6,侈口,圆唇,唇部加厚,斜弧腹。内壁口部饰弦纹一周,内壁饰兰草纹。灰白胎,青花发色明艳。残高4厘米(图二二,6)。

底足残片 3件。可辨为碗的底足,个别外底有“大明成化年造”款识。G8①:4,玉璧足。内底饰莱菔菜纹,釉面针刻“百”字。足墙略直,底部有少量垫砂。白胎。青花发色明艳,色泽略晕散。足径5.6、残高1.7厘米(图二二,8)。G8①:2,圈足。内壁下部饰弦纹一周,底心饰“喜”字和螃蟹;外底饰弦纹一周,内为“大明成化年造”六字双行款。白胎,青花发色略暗。足墙略直。足径5.2、残高1.8厘米(图二二,9)。G8①:5,卧足。内底饰弦纹两周,底心书“三”字。白胎,青花发色明艳。足径5.6、残高0.8厘米(图二二,7)。

(2)其他瓷器

包括黑釉、绿釉和青釉瓷器。

黑釉瓷灯盏 1件。G6③:8,敞口,圆唇,浅弧腹,小饼足。青灰胎,满釉。口径10、足径2.5、高2.5厘米(图二二,4)。

绿釉瓷墨碟 1件。TJ1:1,残。平面近长方形,平口,斜方唇,浅弧腹,长方形圈足。青灰胎,内外施孔雀绿釉。残长2.5—8、宽8.4、高2厘米(图二二,3)。

青瓷高足杯 1件。G10:3,仅存口、腹部,底足残。侈口,尖圆唇,弧腹。内壁口部釉下刻划一周回形纹,外腹部刻划缠枝花卉。青白胎,内外均满釉。口径8.6、残高4.3厘米(图二二,5)。

图二三 出土器物

1、2.铁钉(G9②:2-3、G9②:2-2) 3.铜耳勺(G10:2) 4、6.铁刀(G6③:1、G6③:3) 5.铜簪(G10:1) 7、9.锄头(G6③:4、G8①:3) 8.琉璃饰件(G8②:1)

3.其他

包括铜器、铁器和琉璃器。

铜簪 1件。G10:1,顶端残。长条形,尾端尖锐,簪身截面呈圆形。残长6.9、直径0.3厘米(图二三,5)。

铜耳勺 1件。G10:2,勺呈扁平弯曲状,末端螺旋状与勺柄相连,勺柄截面呈六棱形,柄部细长弯曲,尾部略细。长6.3、柄宽0.3、厚0.15厘米(图二三,3)。

铁钉 17枚。整体锈残。尖锥形,钉帽扁平,部分弯曲,钉身截面略呈长方形。G9②:2-2,长7.8、最宽1.4厘米(图二三,2)。G9②:2-3,通长10.1厘米,钉帽宽1.8、钉身最宽0.8厘米(图二三,1)。

铁刀 2件。G6③:1,通体锈残。锻造。顶部为刀形,直背,单面刃,长柄,有銎。通长26、顶部宽1.8、背厚1.2、柄长13、銎部直径3.1厘米(图二三,4)。G6③:3,通体锈蚀。残。锻造。直背,单面刃,短柄,有銎。残长19.6、顶部残长10.8、刀背厚0.5、宽3.4、柄长7.8、銎部直径2.9厘米(图二三,6)。

铁锄 2件。G6③:4,通体锈残。锻造。侧面呈“7”字形,锄面呈半圆弧形,顶端接短柄,柄末端带銎。通长10.5厘米,锄口宽10.5、高6.2厘米,柄长7、銎部直径2.5厘米(图二三,7)。G8①:3,通体锈残。锻造。侧面呈弯钩形,锄面呈弧顶梯形,颈部弯曲,细长柄带銎。通长22.7厘米,锄口宽7.5、高12.3厘米,柄长20.4、銎部直径3厘米(图二三,9;图版三,2)。

图版三,2 铁锄(G8①:3 )

琉璃簪帽 1件。G8②:1,仅存簪帽,下部残缺。天蓝色。伞状,顶部略凸,模印花卉纹。直径1.5、高0.8厘米(图二三,8)。

五、结语

(一)基址年代

陈家包建筑基址的附属高台F11夯垫土解剖出土的遗物中时代最晚的为1件青花瓷碟(F11②:1),与成都东二巷明代瓷器窖藏出土花鸟纹瓷碟近同[4],该窖藏出土青花瓷器为景德镇民窑产品,时代为明代后期,即嘉靖至万历时期。G9废弃堆积内出土的青花瓷碗(G9③:1、G9③:2-1、G9③:2-8),与四川崇州市万家镇开化村明代瓷器窖藏出土青花瓷碟(J1:20、J1:21)在器形和绘画纹样基本相同[5],该窖藏的时代在明代万历中后期至崇祯年间。G6、G7内出土的青花螭虎龙纹碗与河南开封御龙湾小区明代建筑遗址出土的同类器(F3-1:29)相同[6],后者的时代为明代晚期,发掘者根据文献、遗址毁于洪水的现状,推测遗址可能毁于崇祯十五年(1642年)九月洪水[7]。遗址第4层堆积为建筑基址废弃后形成的文化层,出土钱币均为崇祯通宝,其铸造年代为明代晚期。综上所述,建筑基址建造年代上限不早于明代嘉靖年间,废弃年代应为明代崇祯年间。

(二)基址性质

陈家包建筑基址是目前在白帝城下关城遗址内确认的规模最大、形制结构较清楚的明代建筑群,基址在“轴线对称”的设计理念下,随地势变化而建,中部以甬道为轴线形成多重院落、外围以附属高台拱卫的建筑布局,与明代嘉靖《司南府志》所载“蛮夷长官司署图”[8]、明嘉靖《尉氏县志》所载“尉氏县署图”[9]布局相近,且建筑地面以方砖、条砖墁地,营造方式较为考究,具有重庆地区官式建筑特征。据《明太祖实录》、(正德)《夔州府志》记载,明朝于洪武四年(1371年)在夔州建瞿塘守御千户所[10]、十二年(1379年)改为瞿塘卫[11],其下辖左、中、前、后、右五个千户所。其中,右千户所单独设在下关以扼守夔门,为一个单独的军城,城内规划有公署建筑,“右所,在下关。正厅、后厅各三间,仪门五间”[12]。又据奉节县第三次文物普查资料,在该建筑群最前方原矗立有一块石碑,名为“重建瞿塘卫右千户所碑”[13],2017年因白帝村旧房拆迁将碑搬迁至白帝城文管所进行保护。该碑记载了明嘉靖十六年(1537年)至嘉靖十九年(1540年)瞿塘卫右千户所千户余鉴捐资重建瞿塘卫右千户所一事,还记载了右千户所公署建筑的布局,“前为听政之堂,后为寝息退思之堂,左右厢堂以居诸属佐,前为仪门、宣化坊至仓库之类,莫不俱备,记百有余楹之侈。然又四围缭以墙垣,而墙垣盖覆俱精密坚固,台除甬道,俱甃以砖石,莫不如式”[14]。

结合建筑布局、营造方式及年代分析,陈家包建筑基址区的明代建筑与《重建瞿塘卫右千户所记》记载高度吻合[15],故该建筑基址应为明代嘉靖十六年(1537年)至十九年(1540年)重建的瞿塘卫右千户所公署建筑的重要组成部分,极大可能是碑记中所述的听政堂、寝息退思堂等核心建筑。此外,《明史》记载,崇祯六年(1633年)[16]、十七年(1644年)[17]张献忠两次攻陷夔州,瞿塘卫右千户所应毁于张献忠之乱,这也与我们在遗址现场发现的大量灰烬、火烧地面及火烧后炭化的木头残块、竹片等迹象相吻合。

(三)重要意义

白帝城陈家包明代建筑基址的考古发掘,具有重要的意义。第一,推进了白帝城遗址布局变迁的研究。文献记载,白帝城遗址自战国、汉、六朝、唐、宋元、明不同时期都是扼守夔门天险的军事重镇,既往发现的建筑遗存多集中于宋元时期,部分为汉、六朝和唐代,此次发现的明代建筑基址体量庞大、时代明确,且规格较高,对明代白帝城遗址的布局研究有着重要价值。第二,增加了我国明代卫所制度研究的考古材料。卫所制度是明朝统治者创建的一种军事制度,随着卫所的设置,围绕卫所指挥中枢,择地筑城,屯军驻兵,形成了一套完整的管理体制。明代各地遍设卫所,《明史》记载洪武二十六年(1393年)全国设内外卫329处,守御千户所65处,瞿塘卫即是其中之一[18]。目前仅河北张家口万全右卫[19]、江苏徐州卫[20]、天津卫[21]等少量卫所(城)开展过考古工作,白帝城瞿塘卫右千户所建筑基址的发现,对研究明代的卫所制度、卫所公署建筑布局与营造等无疑提供了重要的实物资料。第三,丰富了白帝城遗址的展示内容。陈家包建筑基址紧邻白帝城·瞿塘峡5A级景区,相关配套建设基本成熟,整体揭露后有利于后期展示,进一步丰富了白帝城景区的人文景观。

注释:

[1] 重庆市文物考古所:《奉节上关遗址发掘简报》,庆市文物局、重庆市移民局编:《重庆库区考古报告集(1998卷)》,北京:科学出版社,2003年,第276—298页;重庆市文物考古研究所:《奉节瞿塘关遗址发掘报告》,重庆市文物局、重庆市移民局编:《重庆库区考古报告集(1999卷)》,北京:科学出版社,2006年,第202—234页;袁东山:《白帝城遗址:瞿塘天险 战略要地》,《中国三峡》2010年第10期。

[2] 重庆市文物考古研究院、中山大学社会学与人类学学院、奉节县白帝城文物管理所:《奉节白帝城城址2014年度发掘报告》,重庆市文物局、重庆市文物考古研究院编:《重庆三峡后续工作考古报告集》(第三辑),北京:科学出版社,2022年,第35—57页。

[3] 重庆市文化遗产研究院、奉节县文物管理所:《重庆奉节白帝城遗址2017年度发掘简报》,《江汉考古》2018年增刊。

[4] 黄晓枫:《成都东二巷明代瓷器窖藏出土瓷器》,《陶瓷考古通讯》2014年第1期。

[5] 成都文物考古研究所、崇州市文物管理所:《四川崇州万家镇明代窖藏》,《文物》2011年第7期。

[6] 河南省文物考古研究院、开封市文物考古研究所:《开封御龙湾小区明代建筑遗址的发掘》,《华夏考古》2019年第2期。

[7] 河南省文物考古研究院、开封市文物考古研究所:《开封御龙湾小区明代建筑遗址的发掘》,《华夏考古》2019年第2期。

[8] (明)钟添纂修:《思南府志》,明嘉靖十五年刻本影印本,《天一阁藏明代地方志选刊》,上海:上海古籍书店,1962年,第28页。

[9] (明)曾嘉诰修、(明)汪心纂:《尉氏县志》,明嘉靖二十七年刻本影印本,《天一阁藏明代方志选刊》,上海:上海古籍书店,1963年,第22页。

[10] “瞿塘卫,在府东。洪武四年建瞿塘守御千户所,十二年改为卫,属湖广。”参见(明)吴潜修,傅汝舟纂:《夔州府志》卷十《武备》,明正德八年刻本影印本,《天一阁藏明代方志选刊》,上海:上海古籍书店,1961年,第357页。

[11] “庚申,改瞿塘守御千户所为瞿塘卫,隶湖广都指挥使司”,参见《明太祖实录》卷一二五,正文系据国立北平图书馆红格钞本微卷影印,1961年,第2007页。

[12] 《夔州府志》卷十《武备》,明正德八年刻本影印本,《天一阁藏明代方志选刊》,第357页。

[13] 该碑现藏于夔州博物馆。

[14] 该碑现藏于夔州博物馆,碑文据拓片释读。此碑文也收录入《道光夔州府志》,但碑文略有出入。参见(清)恩成修、刘德铨纂:《夔州府志》卷三六《艺文·重建瞿塘卫右千户所记》,清道光七年刻本影印,《中国地方志集成·四川府县志辑》,成都:巴蜀书社,1992年,第50册,第779、780页。

[15] 参见(清)恩成修、刘德铨纂:《夔州府志》卷36《艺文·重建瞿塘卫右千户所记》,《中国地方志集成·四川府县志辑》,第779、780页。

[16] “(崇祯六年)犯归、巴、夷陵等处,破夔州,攻广元,逼四川,所在告急。”。见《明史》卷三〇九《流贼·李自成》,北京:中华书局,1974年,第7951页。

[17] “(崇祯)十七年春,陷夔州,至万县,水涨,留屯三月。”见《明史》卷三〇九《流贼·张献忠》,第7975页。

[18] 《明史》卷九〇《兵二·卫所》,第2196页。

[19] 郝园林:《张家口明代卫所城调查与研究》,中国人民大学北方民族考古研究所、中国人民大学历史学院考古文博系:《北方民族考古》第3辑,北京:科学出版社,2016年,第55—65页。

[20] 孙爱芹:《明代徐州卫卫镇抚司遗址考古发现与相关问题研究》,《东南文化》2015年第1期。

[21] 天津市文化遗产保护中心:《天津卫故城鼓楼西明清时期遗址》,中国考古学会编:《中国考古学年鉴2022》,北京:中国社会科学出版社,2023年,第213、214页;天津市文化遗产保护中心:《天津卫故城明清东城墙遗址》,中国考古学会编:《中国考古学年鉴2019》,北京:中国社会科学出版社,2021年,第170页。

项目负责人:李大地

发掘:李大地 孙治刚 王道新 文朝安 赵国成 秦波 张镇山 王铭 雷庭军 张勇

修复:蔡远富 彭锦秀 王道新

绘图:文朝安 王道新 赵国成 秦波 朱雪莲 陈芙蓉

拓片:王道新

摄影:孙治刚 秦波 王铭 孙吉伟

整理:孙治刚 文朝安

本文原刊于《南方民族考古》第29辑

执笔:孙治刚 张勇 李大地

重庆考古

重庆考古