重庆市玉滩水库工程位于重庆市西部大足区的西南部,是沱江一级支流濑溪河上以解决供水问题为主的综合利用工程,也是重庆市西部供水规划确定的四大供水工程之一。为配合玉滩水库工程建设,重庆市文物考古所(现重庆市文物考古研究院,下同)于2008年2月至3月,对工程征地区进行了文物考古调查和勘探工作,共发现地面和地下文物点49处。2009年2月中旬至9月,重庆市文物考古所对玉滩水库建设工程征地区内的26处文物点开展了抢救性考古工作,其中大足区汪家坝墓群是本次考古发掘的重要文物点之一。

汪家坝墓群位于大足区珠溪镇宝珠村九社,墓群分布面积较大,根据调查勘探,对墓群西部墓葬相对集中的区域进行了考古发掘,取得了一定收获。

图一 汪家坝墓群地理位置示意图

图二 汪家坝墓群远景

一、发掘概况

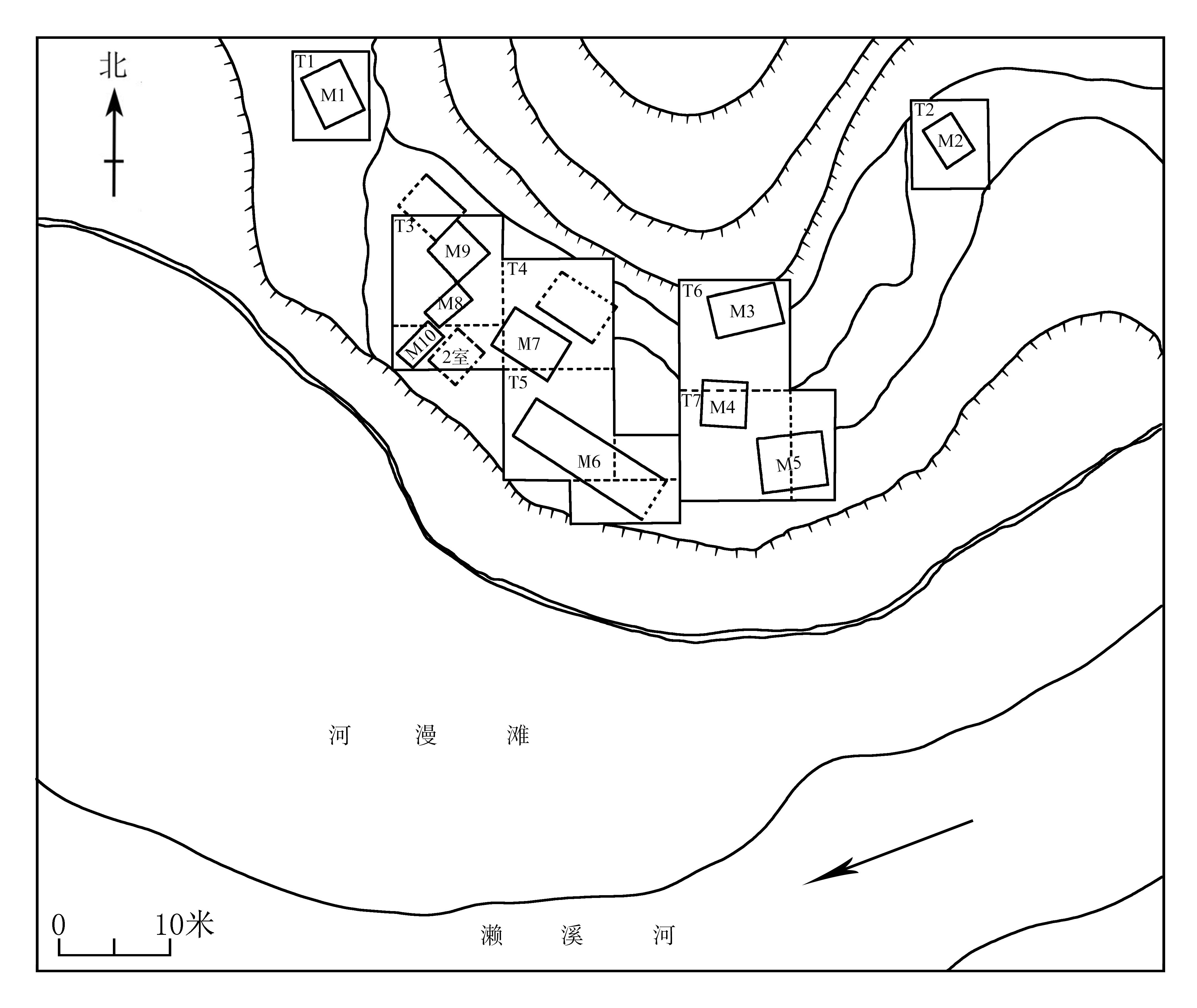

本次考古发掘依照地形地势以及墓葬分布情况,按正北方向共布7米×8米探方2个、10米×10米探方5个,在发掘过程中根据需要进行了扩方,发掘面积共756平方米。本次工作共清理墓葬10座,其中宋墓1座,明墓9座。墓葬均遭到了不同程度盗扰,出土遗物共17件,包括瓷器、石器和板瓦。

图三 汪家坝墓群探方分布示意图

(一)宋代墓葬

共1座,编号M8。

M8 长方形竖穴土圹单室石室墓,墓向239°,由墓圹和墓室组成。墓圹呈长方形,近直壁、平底,壁面较规整,墓圹长3.4、宽1.8、深2.3米。墓室为长方形单室,长3.46、宽1.7、高2.36米。由墓门、侧龛、后龛、墓顶、棺床等组成,除后龛右半部分被晚期墓葬破坏外,其余各组成部分均保存较好。清理前墓室内填充有五花色杂土,杂土中含有大量石块。

图四 M8墓室内部

墓门,由门基、门柱、门楣等组成。门基系在墓底顺墓向平铺的条石,门基上左右两侧各竖置一条石作为门柱,门柱宽0.36、高1.62、厚0.2米。两侧门柱上横置一整块条石构成门楣,门楣长1.72、高0.46~0.64、厚0.36~0.4米。墓门外有封门石,共3块,长1.5、厚0.2、高0.3~0.78米。

侧龛,由龛基、后壁、龛楣等组成,共4个。龛基为墓室壁基,宽0.9、高0.34米。壁基两侧各立壁柱一根,靠中间的壁柱为两侧龛共用壁柱,壁柱宽0.44~0.47、高1.28~1.36米。靠近墓室后龛的两侧龛与后龛共用同一壁柱。左右相对的两侧龛形制大小基本相同。靠前的两侧龛宽0.9、高0.96米,左右分别雕刻窗帘侍女图案和格子窗图案。靠后的两侧龛宽0.83、高0.98米,素面无纹。侧龛上叠置一横向条石作为龛楣,条石宽0.83~0.9、高0.4米,靠前的两侧龛楣分别浮雕白虎和青龙。

图五 M8右侧龛雕刻拓片

图六 M8右龛楣白虎雕刻

图七 M8右龛楣白虎雕刻拓片

图八 M8左侧龛雕刻

图九 M8左龛楣青龙雕刻

图一〇 M8左龛楣青龙雕刻拓片

后龛,由壁基、后壁等组成。壁基位于最下方,与侧龛龛基齐平,宽1.04、高0.34米,居中雕刻五副花卉、卷草纹图案。后壁叠砌于壁基之上,雕刻立体的仿木结构二重檐,右上部被晚期墓葬破坏,高1.42、残宽0.94米。后壁仿木结构建筑的两根立柱中间为后龛,后龛宽0.6、高0.6、进深0.13米。后龛中部雕刻一把扶手椅,椅背后方上部雕刻牡丹花草图案。扶椅两侧雕刻侍女,均身穿背子,内着抹胸。下穿长裤,裤边露出两只鞋。

图一一 M8后壁雕刻

图一二 M8后龛雕刻

图一三 M8后龛壁基雕刻花纹拓片

棺床,位于墓底中央,由三块石板顺墓向平铺而成,总长2.51、宽0.91、高0.1米。棺床两侧有0.07米宽的水槽。

墓顶,墓室两侧对应的壁柱间安置横梁,共2根,横梁为弓形条石,横梁上无雕刻图案。墓顶为长方形藻井,素面无纹,藻井长0.9、宽0.98、高0.4米。

因该墓后龛右部被毁坏,室内扰乱严重。葬具应为木棺,但已朽坏不清。未发现随葬品。葬式不明。根据墓葬形制、结构及雕刻花纹推测其为宋代墓葬。

(二)明代墓葬

共9座,编号M1~M7、M9、M10。

1.墓葬形制

均为长方形竖穴土圹多室石室墓,根据后龛及雕刻花纹的有无可分为两型。

A型 无龛,无雕刻花纹。6座。分别是M1、M3、M4、M6、M7、M10。以墓室最多的M6为例进行介绍。

M6 竖穴土圹石室墓,平面呈长方形,墓向215°。同穴异室,并列十室,墓室之间共用墓墙。墓葬由封门、墓室、藻井、棺床等组成。墓圹长2.6、宽10.4、高1.7米。封门石板几近毁坏无存,仅余最下面一层。墓室平面呈长方形,由底、侧壁、后壁、藻井组成。墓圹长2.7、宽10.1、高1.6米。10个墓室的形制结构及其大小基本相同,现以M6-5为例进行介绍。

图一四 清理后的M6-5内部

封门,基本被损毁,仅余最下面一层,清理时未清理到底。封门石板长1.1、厚0.15米。

墓室,平面呈长方形,于墓底顺墓向砌筑条石围成墓壁,前为1块竖置的石板,后为2块横向上下叠压的石板,竖石板宽0.6、高1.2、厚0.14米,横石板宽1.84、高0.58、厚0.14米,墓室通长2.7、宽0.86、高1.38米。

墓顶,藻井顶,单层,在墓顶前后各平铺一大石板,两石板近墓室中部一侧各凿出一近“L”形卯槽,其上放置一块大石板盖顶。藻井长1.1、宽0.64、高0.28米。

棺床,由平铺在条石上的石板组成,目前仅余1块,平面呈长方形,长0.74、宽0.62、厚0.06米

墓室内扰乱严重,未见葬具痕迹,葬具不清,葬式不详。无随葬品。根据墓葬形制结构推断其为明代墓葬。

图一五 M6近景

B型,有龛,有雕刻花纹。3座。分别是M2、M5、M9。以雕刻最为精美且侧壁有透花窗的M5为例进行介绍。

M5 竖穴土圹石室墓,平面呈长方形,墓向162°。同穴异室,并列四室,墓室之间共用墓墙。墓葬由封门(仅M5-4得以残存,石板宽1.1、高0.16、厚0.08米)、墓室、藻井、棺床、侧龛、后龛等组成。墓圹长3.1、宽4.9、高1.72米。4个墓室形制结构基本相同,现以侧龛有透花窗及雕刻花纹的M5-1为例进行介绍。

图一六 清理后的M5-1与M5-2内部

封门,已损毁无存。

墓室平面呈长方形,先在墓底沿墓向平铺条石作为基底,后在基底上竖立石板,与封门和后壁共同围合成墓室结构。内长2.81(至后龛壁)、宽1.09(至两边相对的侧龛)、高1.28米(至藻井顶)。

棺床,由平铺于墓底的3块矩形石板组成,其中一块从右部断开,平面呈长方形。棺床长2.24、宽0.76米。

墓顶,藻井顶,单层,前后各平铺一块石板,两石板靠近中部一侧各凿出一近“L”形卯槽,上铺盖顶石组成藻井。藻井上口长1.62、下口长1.74、上口宽0.76、下口宽0.84、高0.2米。

侧龛,墓室侧壁两块较大的竖置石板相对于周围石板稍薄,由此形成侧龛,左右侧龛不对称。左后侧龛雕刻透花窗一扇,左前侧龛雕刻格子门一座。左后侧龛高0.7、宽0.82、进深0.06米。

图一七 M5-1左侧龛透花窗

图一八 M5-2右侧龛透花窗

后龛,由一块完整的石板构成,在石板中部雕刻火焰纹后龛。后龛高0.76、宽0.46、进深0.17米。后龛下方浮雕供桌图案。

图一九 M5-1后龛雕刻及随葬品

图二〇 M5-3后龛雕刻及随葬品

墓室内棺木均已朽坏,仅余残痕,尺寸不清;未见完整的人骨,葬式不详。四座墓室共出土文物标本7件,其中瓷器6件、石器1件。根据墓葬形制结合出土文物判断其为明代墓葬。

2.出土遗物

汪家坝墓群遭到较为严重的盗扰,出土随葬品较少,共发掘出土瓷碗9件,瓷罐6件,石饼1件,青灰色枕瓦1块及少量铁棺钉。

图二一 瓷罐(2009DWM5-1:1)

图二二 瓷双耳罐(2009DWM5-3:1)

图二三 瓷碗(2009DWM9-3:1)

图二四 瓷碗(2009DWM2-2:2)

图二五 枕瓦(2009DWM1:1)

图二六 石饼(2009DWM5-3:3)

二、初步认识

汪家坝墓群位于濑溪河北岸坡地上,坐北朝南,靠山面水,体现了古人传统的风水堪舆思想。同时,该墓群发掘的所有明墓均依托山势逐层修建,层层叠叠,墓葬之间不存在打破关系,体现了明代家族墓地严谨有序、预先规划的布局结构和意识,整体营建较为讲究[1]。

本次发掘的9座明墓中,有3座墓葬有雕刻,仅占明墓总数的三分之一,其余6座墓葬中并无花纹雕刻,反映出本墓群绝大部分墓主经济实力比较一般,整个墓群应为普通的平民家族墓。本次发掘墓葬出土遗物较少,主要为瓷器,另有1件石饼,1块枕瓦以及少量棺钉。瓷器的瓷胎较粗,施釉,但均不及底,制作较为粗糙,进一步反映出墓葬主人的经济实力普通,应为当地平民。

拥有雕刻的3座墓葬均有后龛,后龛形态有“ ”“

”“ ”两种,其中“

”两种,其中“ ”类顶部形态呈波浪状,顶尖似塔刹形状的壁龛花纹,常被称为火焰纹,明代中晚期墓葬中常见此类壁龛。据此可推断拥有此类花纹后龛的M2、M5、M9三座墓葬的时代范围可缩小至明代中晚期。同时,这种火焰形壁龛的形态与佛龛的造型有一定的相似程度,对研究明代大足地区人们的宗教信仰、丧葬观念、墓葬形制提供了重要的参考资料。[2]

”类顶部形态呈波浪状,顶尖似塔刹形状的壁龛花纹,常被称为火焰纹,明代中晚期墓葬中常见此类壁龛。据此可推断拥有此类花纹后龛的M2、M5、M9三座墓葬的时代范围可缩小至明代中晚期。同时,这种火焰形壁龛的形态与佛龛的造型有一定的相似程度,对研究明代大足地区人们的宗教信仰、丧葬观念、墓葬形制提供了重要的参考资料。[2]

本次发掘的M8墓室后龛雕刻有仿木结构二重檐建筑,墓内雕刻仿木结构建筑图案是重庆地区宋代石室墓的典型特征[3],因此M8断代为宋代无疑。宋代,是大足石刻的兴盛时期,本次发掘的宋墓进一步丰富了大足区的宋代石室墓材料,对研究大足地区的宋代墓葬形制提供了重要的参考资料。墓内雕刻人物图像虽已模糊不清,但余下的青龙、白虎、花卉、卷草等图像却仍然精美,具有较高的艺术价值,为研究大足石刻兴盛时期当地的石刻工艺及文化渊源提供了重要的考古学资料;对研究宋代大足地区的经济、文化、社会和民风民俗等,具有重要价值。

注释:

[1] 郎莉、 赵滢、 高磊:《大足永和墓群考古工作收获》,重庆考古公众号,2024年7月9日,https://mp.weixin.qq.com/s/SxWhaWpRrN7IXB0xYbP10g。

[2] 黄伟、娄亮:《铜梁区古坟湾墓群考古发掘收获》,《重庆公众考古(癸卯集)》,河南:中州古籍出版社,2024年。

[3] 重庆市文物考古所、江津区文物管理所:《江津区侯石坝宋墓发掘简报》,《重庆公路考古报告集》,北京:科学出版社,2010年。

附记:本次考古发掘领队为方刚,工地负责人于桂兰,参与考古发掘的有王银来、李海喆,绘图李双厚、吴梦玲,文物修复蔡远富,拓片李双厚,摄影于桂兰、李海喆,执笔吴梦玲。

执笔:吴梦玲

重庆考古

重庆考古