田野考古发掘中,对遗迹现象的测绘记录极为重要,传统田野考古绘图方法主要采用卷尺、线绳、水平尺等工具进行测量并按一定比例绘制,其效果及精度受环境和人为因素影响较大。随着三维重建技术和计算机绘图技术的发展,多视角三维重建技术逐渐应用于考古野外绘图[1],大大提高了绘图效率和精度。但伴随该应用需求的增加和普及,就要求田野考古队员自己掌握基本的建模和制图方法,一些建模经验不够或初次使用该方法制图的工作人员常常遭遇建模失败或模型数据不准、导出的正射图模糊或像素镶嵌错误无法绘制的情况。为此,作者尝试总结近年来在三星堆遗址考古工作期间使用多视角三维重建技术绘制常用野外图纸的流程与经验,并以2021年三星堆遗址袁家院发掘区T0840及M11、M13的建模实例来介绍一种适配CorelDRAW绘制固定比例线图的方法。

目前多视角三维重建软件较多,常见的有Bentley ContextCapture(CC),Pix4DMapper,Metashape(原Photoscan)等,其中一些软件如CC生成的模型纹理质量极高,其高质量建模成果可作为后期复原或展示的重要资料。但该软件对计算机性能要求较高且建模时间较长,最主要的是和大部分重建软件一样,不能同Metashape般便捷地按指定方向生成描绘线图所需要的正射图,使其在野外的建模效率和易用性上没有Metashape高。且Metashape的操作流程相对简单,初学者更容易上手掌握,其丰富的正射图生成功能更契合田野考古制图的需求,故被广泛应用于田野考古绘图领域。

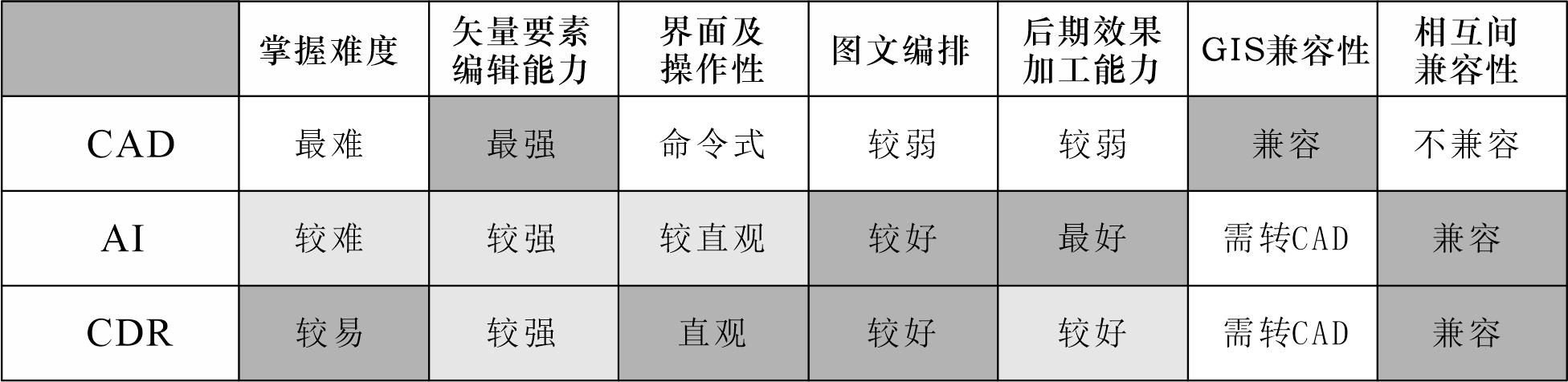

将重建模型生成的正射图描绘为矢量线图是建模的主要目的,而绘制矢量线图常用的软件如CAD、Adobe Illustrator(即AI)[2]和CorelDRAW(即CDR)等都有成熟的应用,且在实际应用中各有长短(图1)。其中CAD对地理坐标的强大支持及与GIS类软件交互生产的便捷性是大多有测绘经验人员制图的主要选择,通过把正射图和控制点坐标进行配准,可描绘含准确地理坐标的遗迹平面图,但CAD对初学者来说上手难度较高,对图片进行效果展示的再加工能力较差;AI因与Photoshop、InDesign同为Adobe系列软件,故其在图片编辑和特效、色彩管理方面有较大优势,适宜制作富有视觉吸引力的后期展示成果图片,同时与CAD相比界面相对直观,上手难度略低,缺点是只能制作线段比例图,若要输出固定比例图纸,需通过缩放调整;CDR则以矢量图功能强大,多图层对象编辑和排版功能丰富为主要优点,且界面简洁,操作方式直观,上手门槛较低,其基础功能即可满足田野考古绘图的大部分需求,配合Metashape绘制并输出固定比例线图可简化野外图纸的对齐和对比工作,是三星堆遗址常用的绘图软件。

图1 矢量绘图软件对比图

一、三维重建及绘图应用流程

由于使用Metashape建模的方法已在田野考古中应用多年,其基本流程也大体固定,归纳而言主要分为现场操作、计算机建模、生成并导出正射图、描绘矢量线图四个部分。本章将结合三星堆遗址的实际应用对流程中一些技术细节和不同的应用方法进行探讨,并对生成适配CDR的固定比例正射图的方法进行验证。

(一)现场操作环节

现场操作主要是布测控制点和进行多视角拍照。

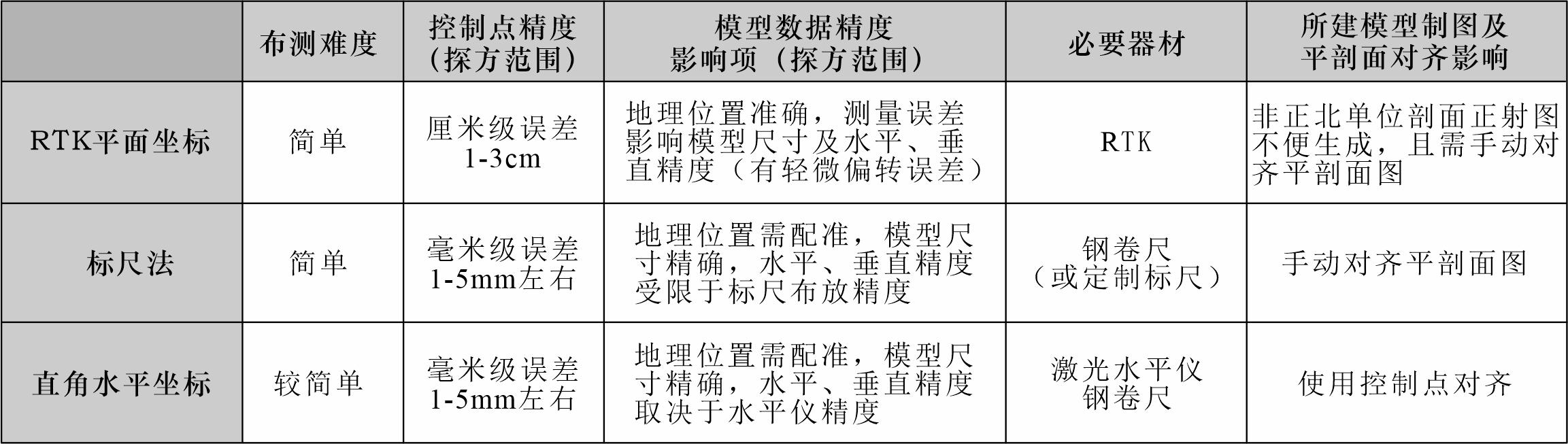

控制点的布测精度决定了模型在位置、尺度、空间方向上的精确度。在具体的现场实施过程中,布测控制点的方法又因器材限制或操作习惯不同各有区别,如常见的RTK平面坐标法,简单精准的标尺法[3]及水平直角坐标法等。不同的布测方法建立的坐标类型不同,在不同坐标系控制下生成的模型精度,以及在后期制图流程中,均会存在一定差异(图2)。

图2控制点布测方法对比图

三星堆遗址常用的探方控制点布测方式主要采用水平直角坐标法,使用激光水平仪在探方四壁布设正切于探方的多个控制点(图3)。其优点是模型精度高,测点固定,能确保各阶段平面和剖面正射图的重叠精度及对齐精度。

图3 使用激光水平仪布设水平直角控制点

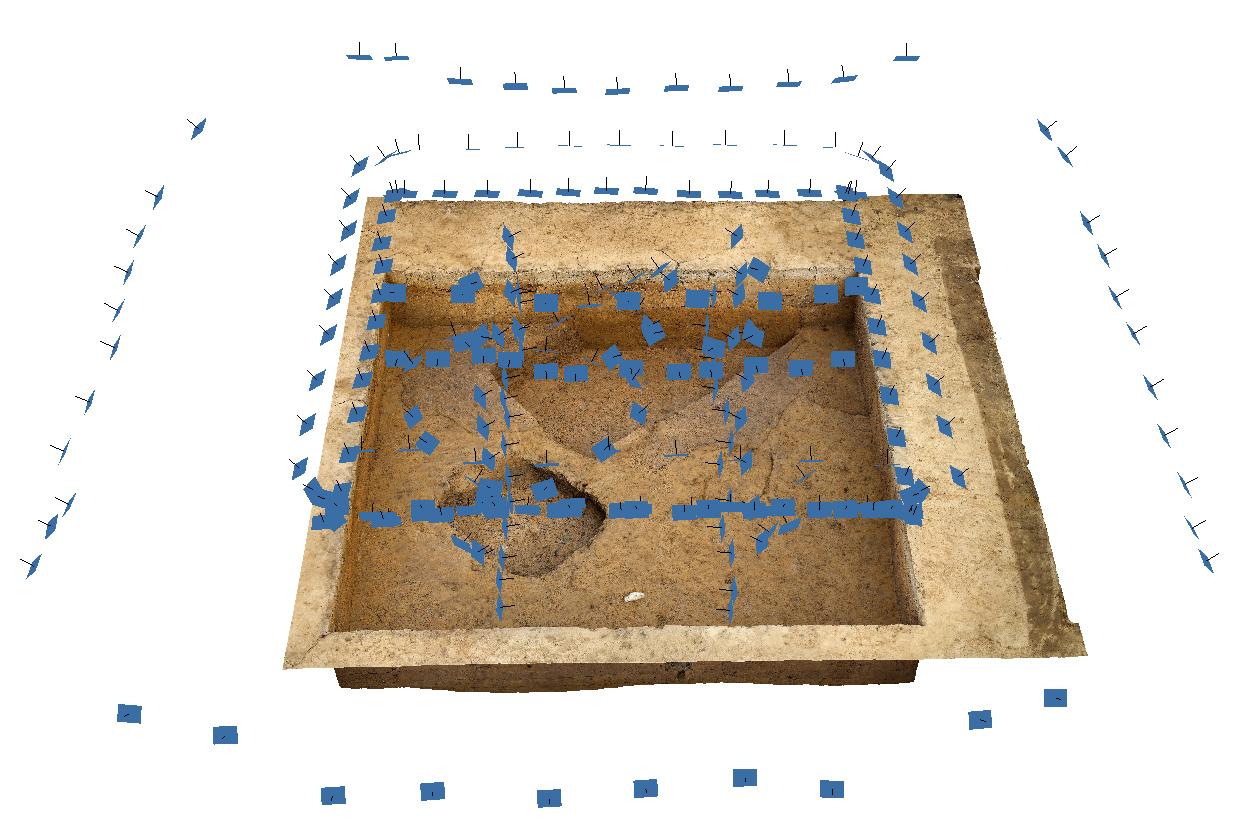

现场操作另一主要环节多视角拍照的质量决定了模型重建的成败和正射图的纹理效果,大部分建模失败或正射图质量差的原因多为拍摄的照片重叠率不够或照片模糊造成。故在拍摄时,要求凡需要生成正射图的面,无论是平面、剖面还是折角都应保证正向拍摄照片的重叠率(每相邻照片间的重叠率一般要求达到60%以上),以确保所有的区域都有相重叠的纹理参与对齐计算(图4)。

图4 T0840的拍摄方位及纹理模型

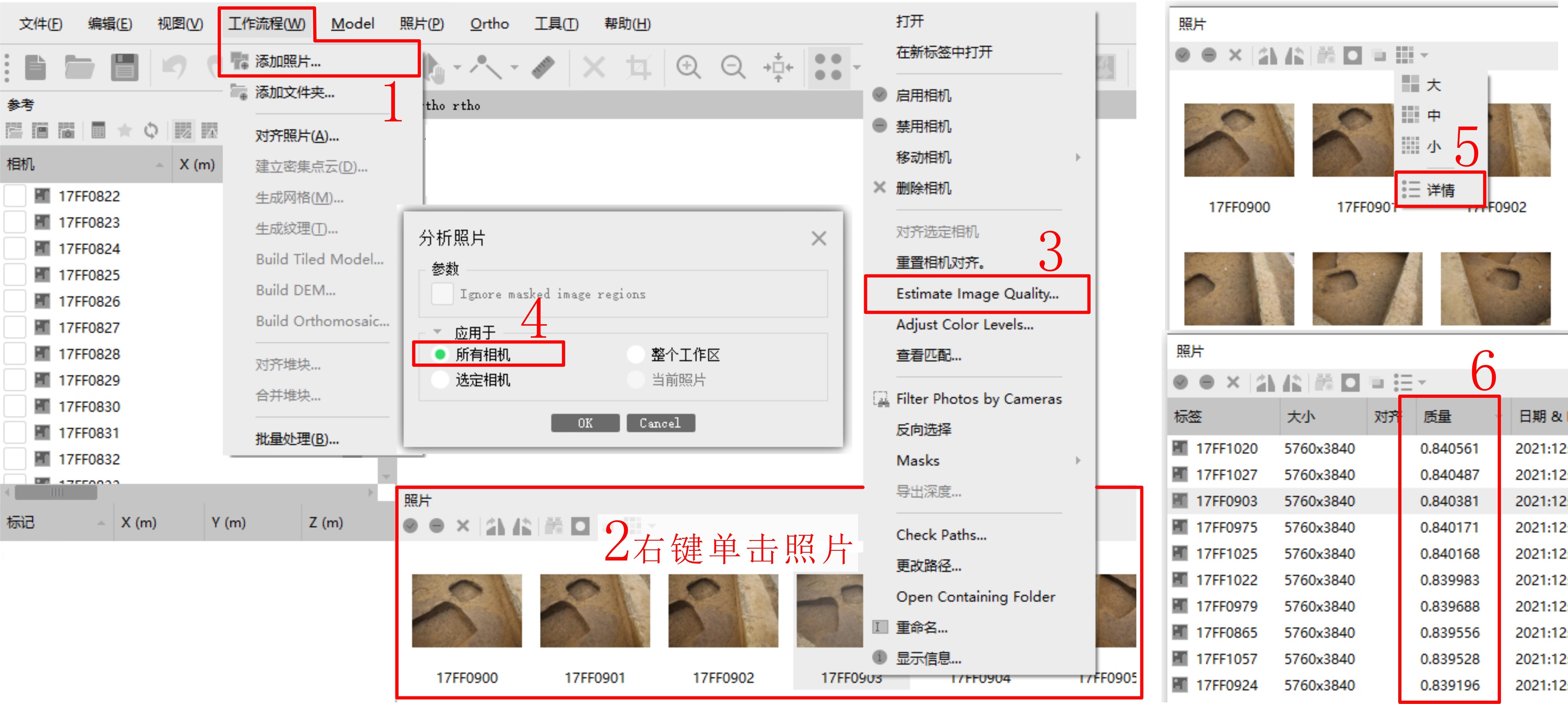

而在照片质量控制方面,使用Metashape即可对模糊照片进行筛选(图5)。以T0840的建模照为例:照片导入Metashape后在照片栏右键单击任一照片,选择Estimate Image Quality(评估照片质量)并应用于所有相机,评估完成后按质量值大小排列照片,逐个双击放大查看其中质量值低于0.5(该值可根据具体要求浮动)的照片,确认质量不合格后将其从照片栏中删除并及时补拍同位置照片导入替换,直到所有照片都满足清晰度要求。建议完成照片质量检查后即刻进行一次低质量快速对齐,由对齐结果观察是否有漏拍等问题,以便及时补拍或重拍(图6)。

图5 使用Metashape检查照片质量

图6 多视角拍照及照片质量检查流程

(二)计算机建模环节

Metashape的建模操作流程依次为对齐照片-添加控制点数据(刺点)-优化图片对齐方式-调整选区-建立密集点云-生成网格-生成纹理几个部分,若重建照片的重叠率、覆盖率及清晰度均满足要求,则基本可保证建模的成功率。而影响建模效率的因素主要是参与重建照片数量的多少,以及重建精度参数的选择,具体应根据计算机的性能及建模应用环境来选择合适的参数。若只是通过三维重建生成正射图用于描绘,则可跳过一些不必要的建模流程,比如建立密集点云虽可获得更多的模型表面细节,但也是最耗时的环节,若仅需生成正射图,没有展示或复原的应用需求时,可跳过该环节和生成纹理环节,直接使用疏点云建立网格后生成正射图。

另外,在对齐照片面板高级选项中的关键点限制及连接点限制对建模效率和建模成功率有一定影响(图7)。其中关键点限制表示当前处理阶段需要提取的每幅图像特征点的上限,数值越大采样特征点越多,计算时间越长,填0值为不设限制,允许软件最大化寻找关键点,会显著增加对齐时间;连接点限制为设置每幅图像的匹配点上限,填0值表示不限制连接点数量,也是数值越大对齐时间越长。如果重建照片较多且重叠率高,关键点数量可使用默认值或适当调低以减少对齐时间,连接点数量建议设置在4000-10000间,设置过高或过低都可能对之后生成密集点云时造成缺漏问题。若重建照片过少,重叠率也不理想导致难以对齐成功,且又无法重拍的情况下,可逐步增加关键点数量及连接点数量来尝试对齐,直至不作限制(均填0),或可解决一些因重叠率不理想导致的无法对齐的问题。

图7 对齐照片高级参数设置

(三)生成并导出正射图

重建模型完成后,并处于水平直角控制点约束下,使其在空间方向上均已摆正,可使用Metashape的平面投影功能直接生成指定投影面的正射图,无需手动旋转调整。且在正射图生成时,仅通过调整像素尺寸的设置,即可获取适配CDR的固定比例正射图,经描绘后可打印输出与传统手绘图契合的固定比例图纸,有利于整个发掘项目图纸资料的一致性和可对比性。

1.生成指定投影面的正射图

探方或遗迹,通过平面投影预设选项可直接生成俯视(平面),前面(北壁),后面(南壁),左侧(东壁),右侧(西壁)等主要投影方向的正射图。生产除平面外特定方向的正射图前,先按数字键7将模型置于俯视,再按5切换至正射显示模式,然后使用选框框选所需正射面之外的部分并删除,避免这些区域对目标面形成遮挡,以生成T0840北壁正射图为例(图8)。

图8 生成指定投影面正射图流程(以生成T0840北壁为例)

注意删除选区后不要保存,待一张正射图生成并导出后可点击返回图标回退至完整模型,再重复该方法生成其它方向的正射图。

2.生成适配CDR固定比例正射图的方法

在三星堆遗址多年的建模绘图实践中,笔者发现CDR(19.0及更高版本)以300dpi解析度,即每平方英寸300×300像素(1英寸约2.54厘米),换算后每像素0.00008466...米为位图1∶1比例像素大小。故我们可在Metashape生成正射图时,通过调整像素尺寸(Pixel size)让生成的正射图导入CDR后有固定的比例。以2021年三星堆遗址袁家院发掘区M11的建模作验证(图9),该单位使用钢卷尺及水平仪建立毫米级精度水平直角坐标,三维重建后首先按每像素0.00008466米生成1∶1的正射图导入CDR,测量后尺度精确匹配,但生成如此高解析度的正射图耗时太长且图像文件太大,绘图时容易卡顿和闪退。然后缩放50倍以每像素0.0042333米的参数生成正射图导入CDR后也准确匹配1∶50比例,但该解析度下图片较模糊,一些线条细节可能无法看清。通过实践,确定将缩放数值控制在10-20倍为宜,如图8在像素尺寸框中输入0.0016933为生成缩放20倍的T0840北壁正射图,导入CDR中比例即为1∶20,该解析度下的正射图既可看清图上线条,图片文件大小也不影响绘图操作。

图9 CDR固定比例正射图生成对比实验

较低版本CDR(如X4及更早版本)的位图1∶1比例适配解析度为每平方英寸72dpi,换算后每像素为0.0003527...米。

3.调整镶嵌错误正射图的方法

完整且清晰的正射图既有利于线图描绘,也是后期成果与展示的重要资料。由于Metashape时常出现因纹理镶嵌错误造成正射图局部模糊或贴图混乱的情况,故在生成正射图后应及时查看效果并作调整。

以调整T0840北壁正射图为例,在正射图窗口显示正射图接缝线区块,查看有无模糊或贴图错误的区块(图10),对有明显贴图问题的区块使用绘制补丁工具进行自动调整(图11),注意绘制补丁工具是按第一个描点选择新图像来重新纹理的。若绘制补丁调整效果不理想,可选择手动指定图像进行调整(图12),具体方法为:使用绘制多边形工具在正射图上描绘需要重新纹理的区域,右键点击该多边形框,从上下文菜单中选择Assign Images(指定图像),点击照片时会在该多边形框内即时显示替换效果,勾选替换照片,完成指定图像后需点击更新正射图图标确定更改,被重置更新的纹理将仍以正射图模式显示。

一个投影面的正射图调整完成后,导出备用,然后依次生成其他方向的正射图并导出。

图10 正射图预览及编辑窗口

图11 正射镶嵌补丁工具的使用

图12 手动调整正射图镶嵌

(四)描绘矢量线图

由于探方(或遗迹)在各发掘阶段使用固定且高精度的控制点进行三维重建,由其生成的固定比例正射图可在方向、尺度上有较高的一致性和空间连续性,加上可使用控制点进行平、剖面对齐,能显著提高野外绘图的效率和精度。本节为三星堆遗址探方及遗迹的CDR绘图实例。

1.探方平、剖面绘图(以T0840为例)

探方首次建模后即开始矢量图绘制流程,首先绘制探方外框、比例尺、指北针、图例等通用要素。探方平面框线按1∶50比例直接使用矩形工具绘制长100×100mm正方形,其间隔梁线、比例尺、图例等线条均可通过贴齐网络、贴齐对象及调整对象位置、对象尺寸等操作获取准确的相对位置和线条长度,指北针主线条可使用垂直线条选取上端箭头样式取得,非正北指北针通过输入旋转数值调整精确方向。

完成一个平面图页面后,使用再制页面功能复制共用要素并按层位重命名页面号,分别导入各阶段平面正射图对齐探方框线后描绘平面线图(导入CDR后需将1∶20的正射图缩放至40%成为1∶50的常用比例),最后将全部分层平面线图复制汇总到总平、剖面图页面,调整线型标明各遗迹早晚关系得到总平面图。将最新阶段全部剖面正射图导入总平、剖图页面正射图图层,缩放为1∶50比例后通过水平对齐靶标(即T0840控制点)对齐并描绘剖面线条(图13、图14)。由于全部正射图均为相同固定比例,故所有阶段平、剖图在描绘后不再调整缩放。

图13 按页面绘制探方各层平面图

图14 使用控制点对齐剖面正射图并绘制总平、剖面图

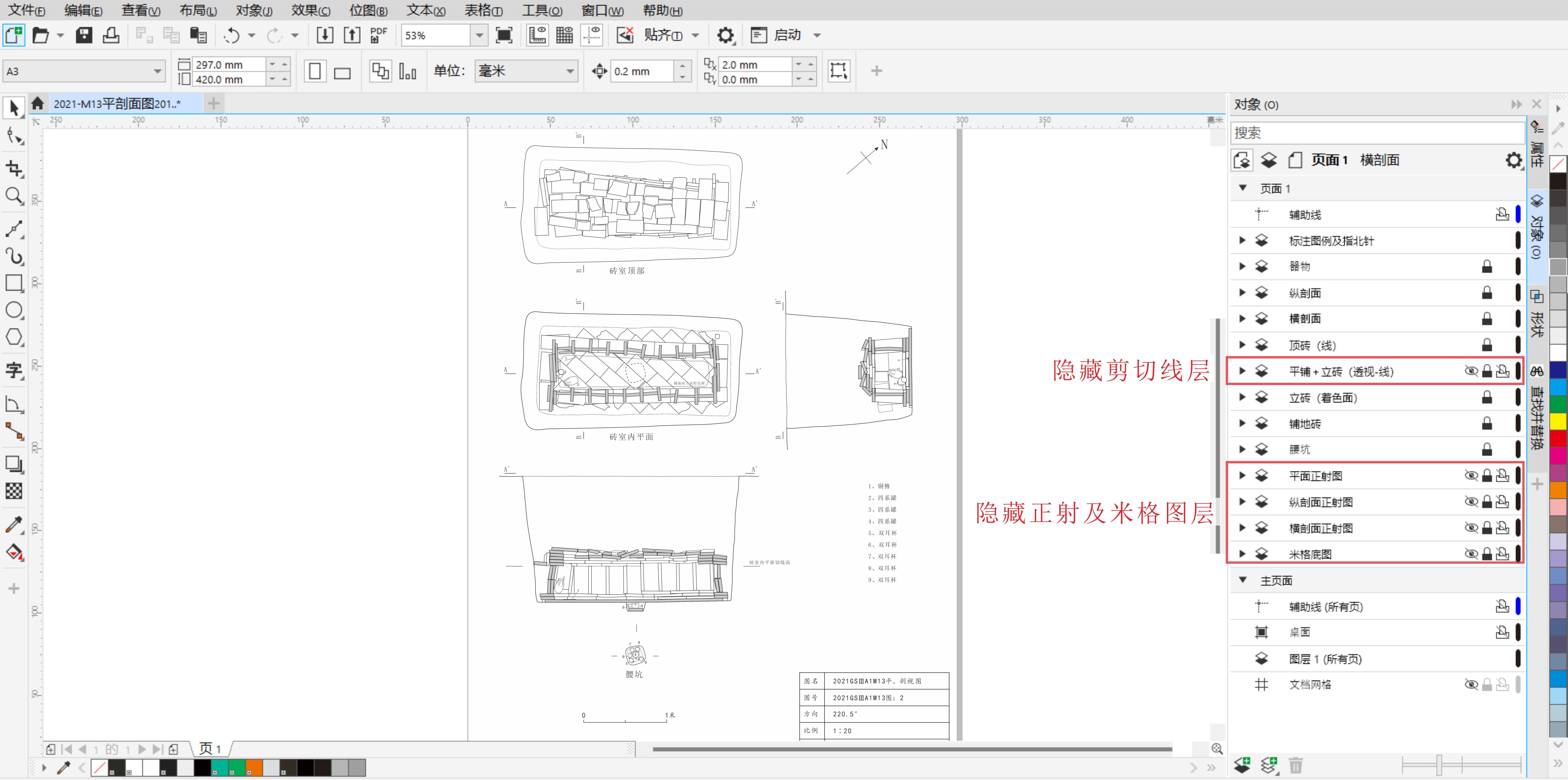

所有线条描绘完后,检查各单位平、剖线对齐情况,标示单位号,再分别框选已对齐的各剖面线条(需包含统一水平线)并按Ctrl+G组群,旋转后对齐到总平面图相应位置,最后关闭显示+关闭打印正射图层完成矢量图绘制流程。如有必要,还可通过贴齐网络的直线使用再制(Ctrl+D)功能绘出米格图置于各页面最底图层(再制距离为1mm),使电子矢量图也可兼具传统手工制图的效果(图15)。

图15 T0840描绘矢量线图效果

2.多层面复杂遗迹的建模绘图

以2021年三星堆遗址袁家院发掘区M13的建模绘图为例。

该墓非正北方向,砖室顶部露头后沿墓圹使用激光水平仪和钢尺布测水平直角控制点(直角边平行于墓室中轴线)并使用RTK放样东西向控制点(因仅对墓葬建模,需保证墓向准确)(图16),然后进行第一次建模拍照;揭顶清理出砖砌墓室后使用同一套控制点进行第二次建模拍照;清理完砖壁,铺地砖完全暴露后再次建模;腰坑清理后到清理至土圹也分别建模。各阶段发掘节点均使用同一组控制点,且使用相同像素比率(1∶20)生成各阶段平、剖面正射图。

图16 M13水平直角坐标控制点

在CDR中新建各平、剖正射图图层,将全部正射图分图层导入,分别按先后顺序重叠对齐(打开图片属性栏,可调整图片透明度,调整呈半透明状后微调各图位置使上下图的控制点或相同区域图像重叠对齐)(图17)。

图17 对齐M13各阶段平、剖面正射图

正射图对齐后锁定各图片,再按由下至上的顺序单独显示各阶段正射图并分别新建图层进行绘制(如腰坑层、铺地砖层、墙砖层、顶砖层等),描绘图层也按先后顺序排列。因墓顶砖需单独制成平面图,该层面绘完后将图层内全部对象组群,在对象位置Y坐标栏输入向上移动的距离(相应的墓顶砖正射图解除锁定后使用同样距离向上移动),其下各图层线框可组合为一个平面图,为避免显示下图层被上图层砖块叠压部分的线条,可使各层砖块线框闭合成面并填充颜色层层遮挡(图18),若不填充颜色遮挡,则需将各图层所绘砖面组群后从上向下使用形状工具进行修剪,用上层砖面裁切下层相叠压的位置,修剪后各层线条通透无重叠,可搭配米格底图使用。剖面也按该方法似搭积木般绘制各清理阶段高度砖块,且位于剖切线的砖块可填充颜色以示区别(图19)。也可绘制代表剖线的斜线条代替颜色填充形成全通透图层:按Ctrl+D再制出足够宽度的等距斜线条,组群后使用修剪工具与相应位置的砖块进行修剪,得到相应位置砖块的剖切斜线。

图18 分图层描绘M13各阶段线图

图19 M13平、剖视线图效果(填充色标示剖切面)

使用直线连接平面正射图中的方向控制靶标(东西向),旋转90度得到指北针线条,将其与墓葬横向解剖线相交,使用工具栏中角度量工具测得墓向为220.5度,绘制图例、比例尺等完成矢量图绘制过程。最后关闭显示+关闭打印正射图层,使用经剪切结合的全透线框层(不显示着色图层),配上米格底图,得到与手工绘图相近的墓葬平、剖视图(图20)。

图20 M13平、剖视线图效果(含米格底图)

二、三维重建技术在田野考古绘图中的特点和优势

近年来,伴随着三维重建技术的不断发展,田野考古工作者也在实践中不断进行技术推广和应用创新,使该技术逐渐在田野考古绘图领域中展现出以下特点与优势:

(一)提高工作效率和绘图精度

使用Metashape等多视角三维重建软件,考古人员通过将现场拍摄的照片导入软件自动处理,大大减少了手工操作的工作量,后期建模和绘图可在室内完成,在面对复杂遗迹现象时可有效提高野外工作效率,相关软件使用熟练后绘图效率也能大幅度提升。且相较于传统田野考古绘图方法,多视角三维重建技术通过获得较高精度的模型,可以有效减少因环境和人为因素导致的测量误差。

(二)丰富考古研究数据

多视角三维重建软件可单独或配合其他软件使用,能够生成多种格式和类型的数字成果,除生成用于绘制矢量图的正射影像外,还可生产数字高程模型、等高线、三维演示图、地表高程模型、高还原度的纹理模型等等。这些数据为考古研究人员提供了更丰富的研究信息,且有助于后续的遗迹复原和展示工作。

(三)降低考古野外绘图成本

相较于三维激光扫描仪等设备,使用多视角三维重建软件建模具有成本低、操作简单等优点,无需购买昂贵的设备,只需利用数码相机和计算机即可进行三维重建并制图,降低了考古野外绘图的成本。

三、结语

三维重建技术的持续发展,使其在各行各业中的应用也越来越广泛,应用于田野考古绘图领域只是其发展和应用的一隅,与之相关的计算机制图软件也是各有所长,但通过掌握这些技术和应用的方法,可以提高田野绘图的效率和精度,并为后续的遗迹复原和展示工作做好准备。且相较于传统田野考古绘图方法,多视角三维重建技术具有操作简单、适用范围广、建模环境要求低、成本低和精度高等优点。在未来,随着相关信息技术的进一步发展与实践,多视角三维建模和计算机制图技术必将发展出更多样的应用方法,生产出更多样的信息成果,不仅在考古绘图,在考古研究领域也将发挥越来越重要的作用。

本文原刊于《西南文物考古》第四辑,公众号转载时略有删减。

注释:

[1] a.刘建国:《考古遗址的超低空拍摄与数据处理》,《考古》2015年第11期; b.周振宇:《多视角三维重建技术在旧石器时代遗址田野考古中的应用》,《考古》2016年第7期;c.李松阳等:《以小型低成本无人机进行大型考古遗址航测的新探索—以赤峰辽中京遗址为例》,《遗产与保护研究》2018年第11期;d.高振华等:《基于三维模型绘制考古遗迹线图的方法探索—以墓葬绘图为例》,《草原文物》2020年第2期。

[2]付仲杨:《Agisoft Photoscan和Adobe Illustrator软件在田野考古绘图中的综合应用》,《四川文物》2016年第4期。

[3]白铁勇等:《多视角三维重建中的标尺控制》,《四川文物》2022年第5期。

图文:焦中义

重庆考古

重庆考古