一、遗址概况

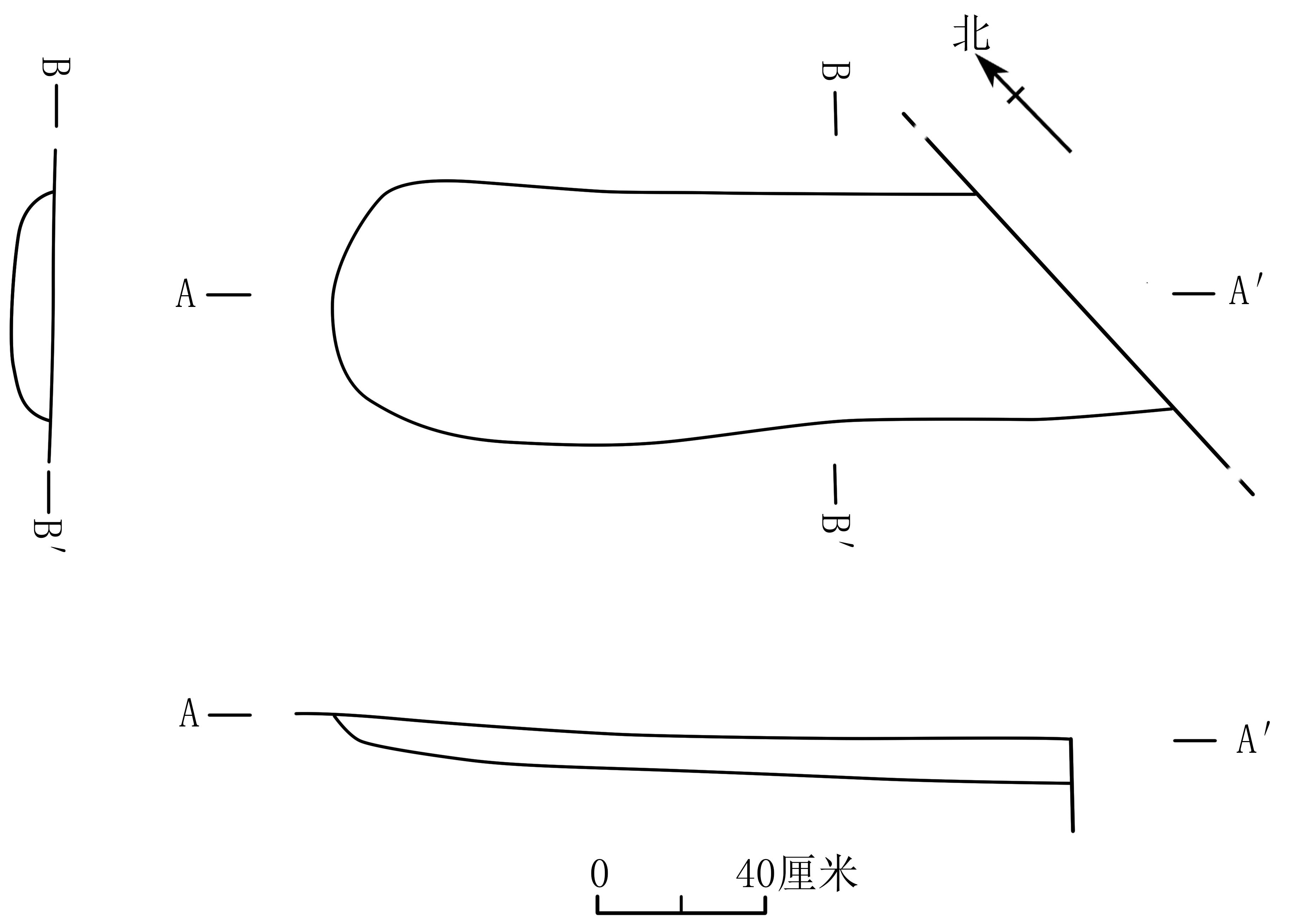

河坝院子遗址位于重庆市合川区钱塘镇湖塘村二组,地处嘉陵江左岸一级台地,东邻三湖台子土遗址,南临嘉陵江,西隔冲沟与张家院子遗址相望(图一)。

图一 遗址位置示意图

河坝院子遗址所在台地平面呈长方形,地表较平坦,台地东西长约40米,南北宽约60米,分布面积约2400平方米。该遗址与相邻的张家院子遗址、三湖台子土遗址所在台地紧密相连,早期可能为连续分布的台地。台地堆积以粉沙土为主,堆积较厚,但古代遗物分布较为零星,仅在台地南、北侧断面上发现有少量夹砂绳纹陶片。遗址地表种植有庄稼,台地外缘栽有树木和竹子。由于嘉陵江水的不断侵蚀,遗址临江部分坍塌较为严重,在河漫滩上偶尔也能采集到陶片、石器等遗物,根据采集遗物看,部分陶器的时代为新石器至商周时期。

二、工作情况

河坝院子遗址是配合嘉陵江梯级渠化利泽航运枢纽工程建设而进行文物调查时发现的。2007年7月,重庆市文物考古所(今重庆市文物考古研究院,下同)在合川钱塘镇沿江调查时发现了该遗址。

2008年2~6月,重庆市文物考古所对遗址进行了考古勘探,结合调查结果,初步判断为商周时期遗址,但保存状况较差。

2009年,第三次全国文物普查时合川区文物管理所进行了复查,登录为全国第三次文物普查文物点。

2015年3~4月,重庆市文化遗产研究院(今重庆市文物考古研究院)对遗址进行复核调查,发现了零星的新石器时代遗物。

2022年4~6月,为配合嘉陵江梯级渠化利泽航运枢纽工程的建设,经国家文物局批准,重庆市文物考古研究院、合川区文物管理所对遗址实施了考古发掘,发掘任务面积300平方米。

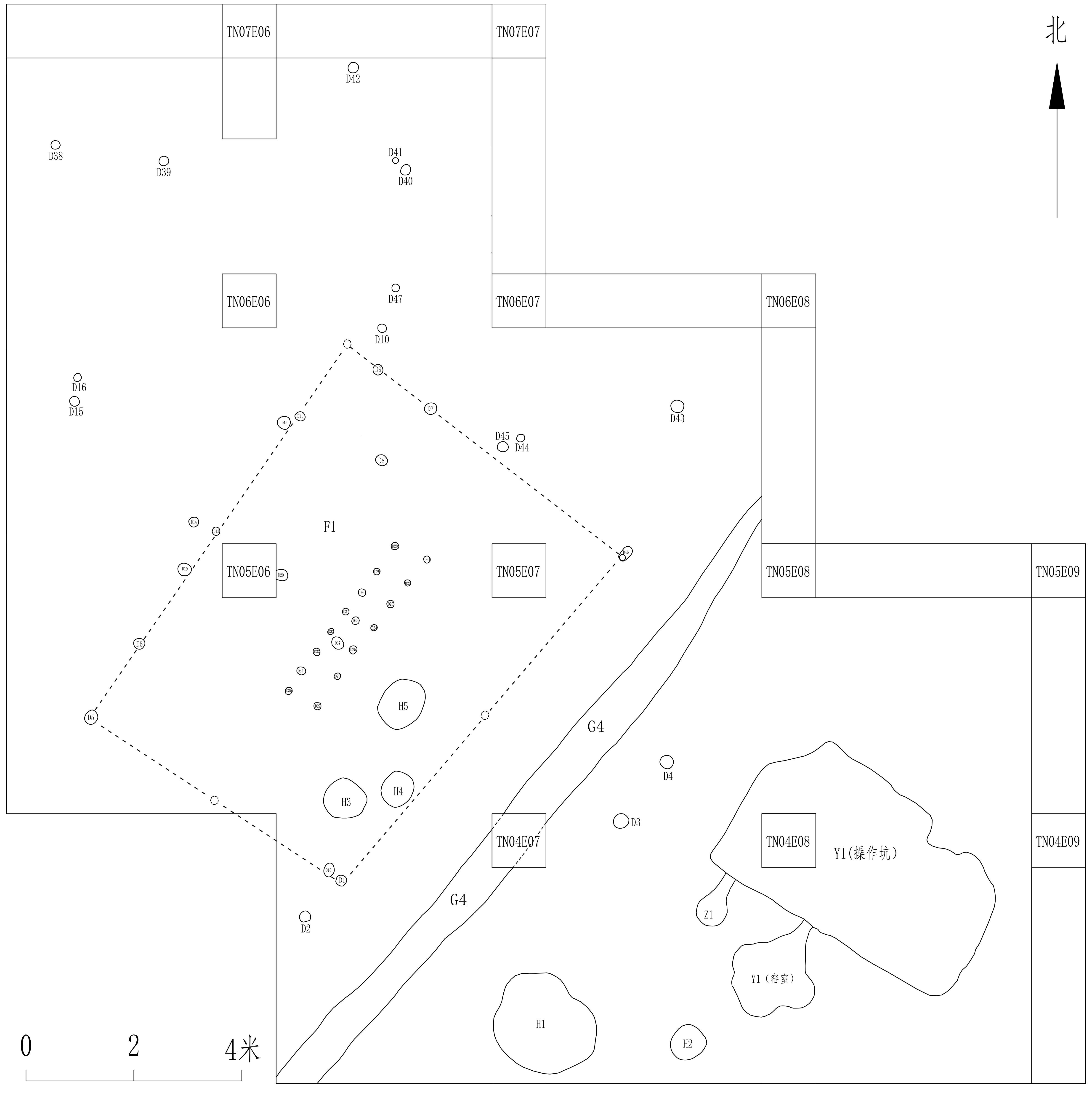

本次发掘区位于台地南部,布方采用象限法,所有探方均处于第一象限。共布设5×5米探方18个,方向正北,发掘面积450平方米(图二),清理房址、窑址、灶、沟、灰坑、柱洞等各类遗迹29处(图三)。

图二 遗址探方分布图

图三 遗迹总平面图

三、堆积状况与遗存分期

河坝院子遗址的堆积较厚,根据发掘情况看,遗址堆积可分12层。现以TN04E08、TN05E08、TN06E08东壁剖面和TN07E05、TN06E05西壁剖面为例进行介绍。

(一)典型地层堆积状况

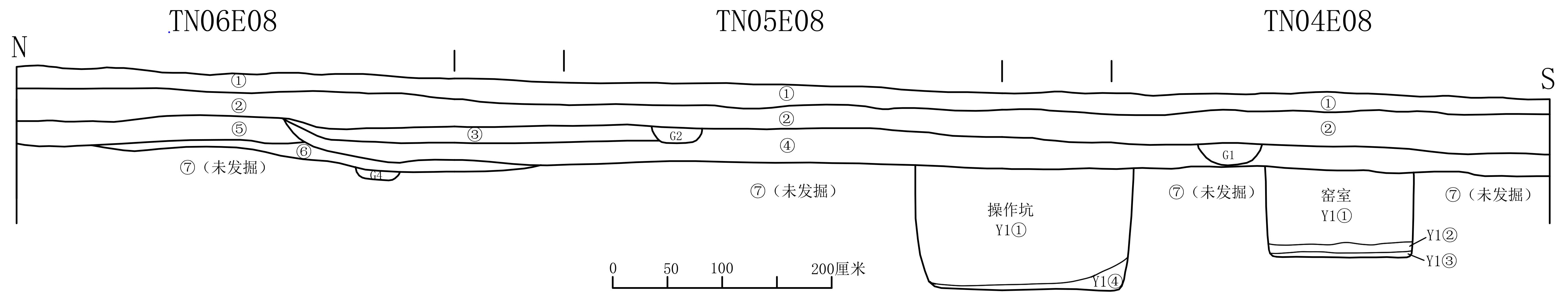

TN04E08、TN05E08、TN06E08东壁地层剖面(图四):

图四 TN04E08、TN05E08、TN06E08东壁剖面图

第1层:现代耕土层。灰褐色细沙土,土质疏松。厚0.15~0.25米。包含少量植物根茎、零星红烧土颗粒、炭粒及陶瓷片等。

第2层:灰黄色淤沙土,土质疏松。厚0.20~0.37米,深0.15~0.25米。包含零星红烧土颗粒、炭粒、卵石、陶瓷片等。出土陶瓷片可辨器类有板瓦、青花瓷碗。此层下叠压遗迹有G1、G2、G3。

第3层:深灰褐色粉沙土,土质疏松。厚0~0.15米,深0.38~0.5米。包含少量炭粒、零星红烧土颗粒、卵石、陶瓷片等。出土陶瓷片可辨器类有板瓦、青花瓷碗。

第4层:灰褐色粉沙土,土质疏松。厚0~0.32米,深0.38~0.62米。包含零星炭粒、红烧土颗粒、卵石及少量陶瓷片等。出土陶瓷片可辨器类有板瓦、硬陶罐、青花瓷碗。

第5层:灰红色粉沙土,夹杂有水锈,土质较疏松。厚0~0.23米,深0.4~0.63米。包含零星炭粒、红烧土颗粒、卵石及少量陶瓷片等。出土陶瓷片可辨器类有板瓦、硬陶罐、青花瓷碗。此层为稻田堆积。

第6层:灰褐色粉沙土,夹有褐色斑点,土质较疏松。厚0~0.15米,深0.63~0.76米。包含有零星炭粒、红烧土颗粒、卵石及瓷片等。此层下叠压有Y1(操作坑)、G4、D4、D46。此层下为第7层黄灰色粉沙土(未发掘)。

TN07E05、TN06E05西壁地层剖面(图五):

第1层:现代耕土层。灰褐色细沙土,土质疏松。厚0.15~0.22米。包含少量植物根茎、零星炭粒、红烧土颗粒及陶瓷片。

第2层:灰黄色淤沙土,土质疏松。厚0.25~0.3米,深0.15~0.22米。包含零星植物根茎、炭粒、陶瓷片。出土陶瓷片可辨器类有板瓦、青花瓷碗。

图五 TN07E05、TN06E05西壁剖面图

第4层:灰褐色粉沙土,土质疏松。厚0~0.1米,深0.3~0.4米。包含零星炭粒、少量陶瓷片。出土陶瓷片可辨器类有板瓦、硬陶罐、青花瓷碗,另出土砺石1件。

第5层:灰红色粉沙土,夹杂有水锈,土质疏松。厚0~0.3米,深0.43~0.5米。包含零星炭粒、红烧土颗粒、卵石及少量陶瓷片。出土陶瓷片可辨器类有板瓦、青花瓷碗、硬陶罐和擂钵等。此层为稻田堆积。

第6层:灰褐色粉沙土,夹杂有褐色斑点,土质较疏松。厚0~0.16米,深0.4~0.45米。包含零星卵石、炭粒、红烧土颗粒及少量陶瓷片。出土陶瓷片可辨器类有板瓦、青花瓷碗。

第7层:黄灰色粉沙土,土质较致密。厚0.20~0.42米,深0.54~0.77米。包含零星炭粒、红烧土颗粒、卵石片及陶片。出土陶片以夹细砂灰黑陶为主,灰陶及红褐陶次之,此外亦有少量泥质灰陶、黄褐陶及夹石英砂灰褐陶等,纹饰以粗绳纹为主,素面次之,还有少量刻划纹,可辨器类有花边口沿罐。此层下叠压遗迹为H10。

第8层:黄褐色粉沙土,土质较致密。厚0.33~0.46米,深0.89~1.13米。包含零星红烧土颗粒、卵石片及陶片。出土陶片以夹细砂红褐陶为主,灰褐陶略少,均饰中绳纹,可辨器类有深腹罐。

第9层:黄灰色粉沙土,土质较致密。厚0.38~0.49米,深1.32~1.55米。包含零星红烧土颗粒,无出土遗物。

第10层:灰黄色粉沙土,土质较致密。厚0.4~0.5米,深1.72~1.97米。包含零星红烧土颗粒、卵石片及陶片等。出土陶片均为夹细砂灰黑陶,饰中粗绳纹,器型不可辨。

第11层:黄灰色粉沙土,土质较致密。厚0.35~0.5米,深2.22~2.45米。包含零星红烧土颗粒、卵石片及陶片。出土陶片为泥质灰陶,素面,器型不可辨。

第12层:黄褐色粉沙土,土质较致密。厚0.28~0.38米,深2.67~2.83米。包含零星红烧土颗粒,无出土遗物。此层下为黄色生土。

(二)遗存分期

根据典型剖面结合主要遗迹系络图,将该遗址的堆积形成过程介绍如下(图六)。

图六 遗址文化堆积及主要遗迹系络示意图

第一阶段,由于嘉陵江江水的冲击作用,河水携带的泥沙沉积在河流两岸,多次堆积形成了台地第12层至第8层堆积,台地逐步抬升。

第二阶段,在第8层堆积形成后的地面上,先民有一次短暂的行为,挖掘了少量灰坑(H9、H10),随后江水的冲刷搬运形成第7层堆积,后续先民有少量零星的活动(H6、H8)。

第三阶段,又分为两段,第Ⅰ段对第7层堆积所在的地表进行了平整,修建了由窑址(Y1)、排水沟(G4)、工棚(F1)、储水坑(H1)及加工坑(H2~H5)组成的手工业作坊。

第Ⅱ段作坊废弃后,窑址被填平,台地中部被开辟为水田,种植水稻形成第5层堆积,稻田废弃后人类活动依次形成第4、3层堆积,在第3层界面上,开挖有水沟(G1~G3)。

第四阶段,在一场洪水的作用下将台地淹没形成了第2层堆积,最后形成至今所见的地表耕作层。

结合地层关系及堆积内出土陶器的质地、器型、纹饰等特征判断,上述四个阶段的遗存年代分别为新石器时代、商周、明清和近现代,下面将新石器时代、商周和明清时期遗存介绍如下。

四、新石器时代遗存

新石器时代遗存分布于整个发掘区探方内,但保存状况极差,根据解剖情况可知该时期堆积单位有第8~12层,未发现遗迹,仅在地层和商周灰坑内出土少量器物标本。

(一)遗物

河坝院子遗址出土新石器陶器

新石器时期出土遗物均为陶器,共18件。绝大多数出土于商周时期地层和灰坑内。根据出土陶器的总体情况看,主要以夹砂陶为主,泥质陶次之。陶器颜色方面,泥质陶以红褐陶为主,灰陶次之,还有少量黄褐陶;夹砂陶以红陶为主,灰陶次之,还有少量灰褐、红褐及黄褐陶。陶器除素面外,纹饰以绳纹为主,还有少量菱格纹、箍带纹、戳印纹+绳纹、弦纹+菱格纹、瓦楞纹等(图七)。器形以平底为主,器类有卷沿罐、折沿罐、高领壶、盆等。

图七 出土陶片纹饰拓本

1.戳印纹+绳纹 2.箍带纹+绳纹 3.菱格纹 4.箍带纹 5.弦纹+菱格纹

泥质卷沿罐 2件。TN07E03⑦:1,泥质灰陶。侈口,卷沿,圆唇,束颈,溜肩,微鼓腹,中腹以下残。素面。复原口径20、残高5.4、壁厚0.4厘米(图八,1)。TN07E03⑦:2,泥质灰陶。侈口,卷沿,圆唇,束颈,溜肩,微鼓腹,中腹以下残。素面。复原口径20、残高5.6、壁厚0.4厘米(图八,2)。

夹砂卷沿罐 3件TN06E03⑦:1,夹细砂红褐陶,掺杂有石英砂颗粒。侈口,卷沿,圆唇,束颈,溜肩,鼓腹,中腹以下残。口沿斜向压印细绳纹,外壁腹部饰三周简易箍带纹,箍带纹之间饰交错滚印构成的菱格纹。复原口径18、残高9.4、壁厚0.3~0.4厘米(图八,5)。TN06E04⑦:2,夹细砂灰陶。敞口,圆唇,微束颈,颈部以下残。素面。复原口径40、残高4.6、壁厚0.6厘米(图八,10)。H6:1,夹细砂黄褐陶。敞口,微折沿,沿面较宽,方圆唇。唇部斜向压印绳纹,微束颈,斜弧腹,中腹以下残,上腹部饰两周凸弦纹,中部刻划菱格纹。复原口径38、残高9、壁厚0.8厘米(图八,12)。

图八 出土陶器

1、2.泥质卷沿罐(TN07E03⑦:1、TN07E03⑦:2) 3.泥质折沿罐(TN06E04⑧:1) 4.夹砂折沿罐(TN07E04⑦:3) 5、10、12.夹砂卷沿罐(TN06E03⑦:1、TN06E04⑦:2、H6:1) 6.泥质罐底(TN06E04⑧:3) 7.夹砂花边口卷沿罐(TN06E05⑦:3) 8、9、13.泥质高领壶(TN06E04⑦:1、TN06E04⑧:2、TN06E03⑦:2) 11.泥质盆(TN06E03⑦:3)

夹砂花边口卷沿罐 1件。TN06E05⑦:3,夹粗砂灰褐陶,另掺杂有少量石英砂颗粒。敞口,微折沿,方唇,束颈,弧腹,下残。口部刻有花边凹痕,颈部饰有一周附加堆纹,腹部饰斜向细绳纹,部分为交错构成的小菱格纹。复原口径26.4、残高4.4、壁厚0.5厘米(图八,7)。

泥质折沿罐 1件。TN06E04⑧:1,泥质灰陶。微侈口,唇部残,平折沿,微束颈,溜肩,垂腹,底部残。腹部饰有瓦楞纹。腹径25.2、残高11.4、壁厚0.4厘米(图八,3)。

夹砂折沿罐 1件。TN07E04⑦:3,夹细砂灰陶,掺杂少量石英砂颗粒。侈口,折沿,圆唇,束颈,溜肩,微鼓腹,中腹以下残。颈下饰篦点纹,部分脱落,腹部饰横向细绳纹。复原口径20、残高7、壁厚0.4厘米(图八,4)。

泥质高领壶 3件。TN06E04⑦:1,泥质灰陶。敞口,圆唇,束颈,颈部以下残。素面。复原口径20.6、残高3.6、壁厚0.6厘米(图八,8)。TN06E04⑧:2,泥质灰陶。喇叭口,折沿外翻,尖圆唇,高束颈,颈部以下残。素面。复原口径18、残高5.6、壁厚0.8厘米(图八,9)。TN06E03⑦:2,泥质灰陶。喇叭口,圆唇,沿面略下折。高领,领部下部长。素面。复原口径18.8、残高4、壁厚0.5厘米(图八,13)。

泥质罐底 1件。TN06E04⑧:3,泥质灰陶。下腹斜收,平底。素面。复原足径16、残高5.2、壁厚0.8厘米图八,6)。

泥质盆 1件。TN06E03⑦:3,泥质黄褐陶。平折沿,尖圆唇,斜弧腹,下残。复原口径30.4、残高2.4、壁厚0.6厘米(图八,11)。

(二)年代讨论

该遗址出土新石器时代遗物较少,且多数见于晚期堆积单位,其大体年代仅能根据出土陶器的特征进行推测。从出土陶器的类别看,主要有高领壶、折沿罐和卷沿罐,为峡江地区新石器时代晚期玉溪坪文化至中坝文化时期常见的陶器组合。遗址出土的夹砂折沿罐(TN07E04⑦:3)与相邻的牛黄坝遗址出土的Bb型素口罐(Y1:5)[1]形态特征基本相同,原报告通过对比分析,认为其与忠县哨棚嘴遗址三期文化特征接近,推断其年代应在距今4500年左右[2]。出土泥质高领壶(TN06E03⑦:2)与丰都玉溪坪遗址新石器时代二期B型高领壶(ⅡT0357:5、ⅡT0552⑦:25)[3]较为接近,玉溪坪新石器时代二期年代当在2400—2000 a.BC[4]。因此,推测该遗址新石器时代遗存的年代为玉溪坪文化晚期至中坝文化时期。

五、商周时期遗存

商周时期遗存分布于整个发掘区探方内,遗存分布较稀疏,除地层单位第7、8层外,还包括少量灰坑。

(一)遗迹

仅有灰坑一类。

1.灰坑

共4个,编号H6、H8、H9、H10,分布于发掘区西部,平面形状均呈椭圆形,底部为圜底。

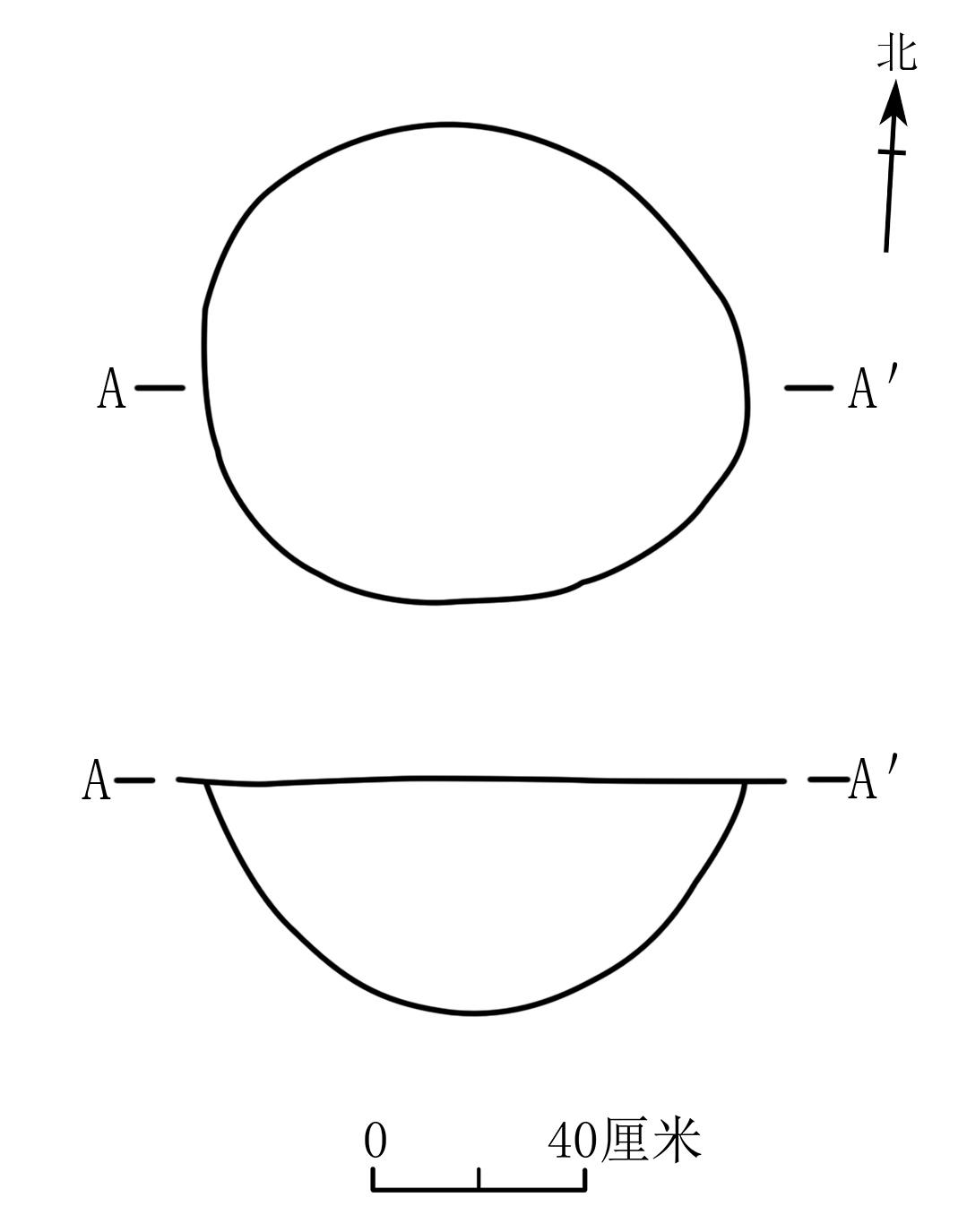

(1)H6

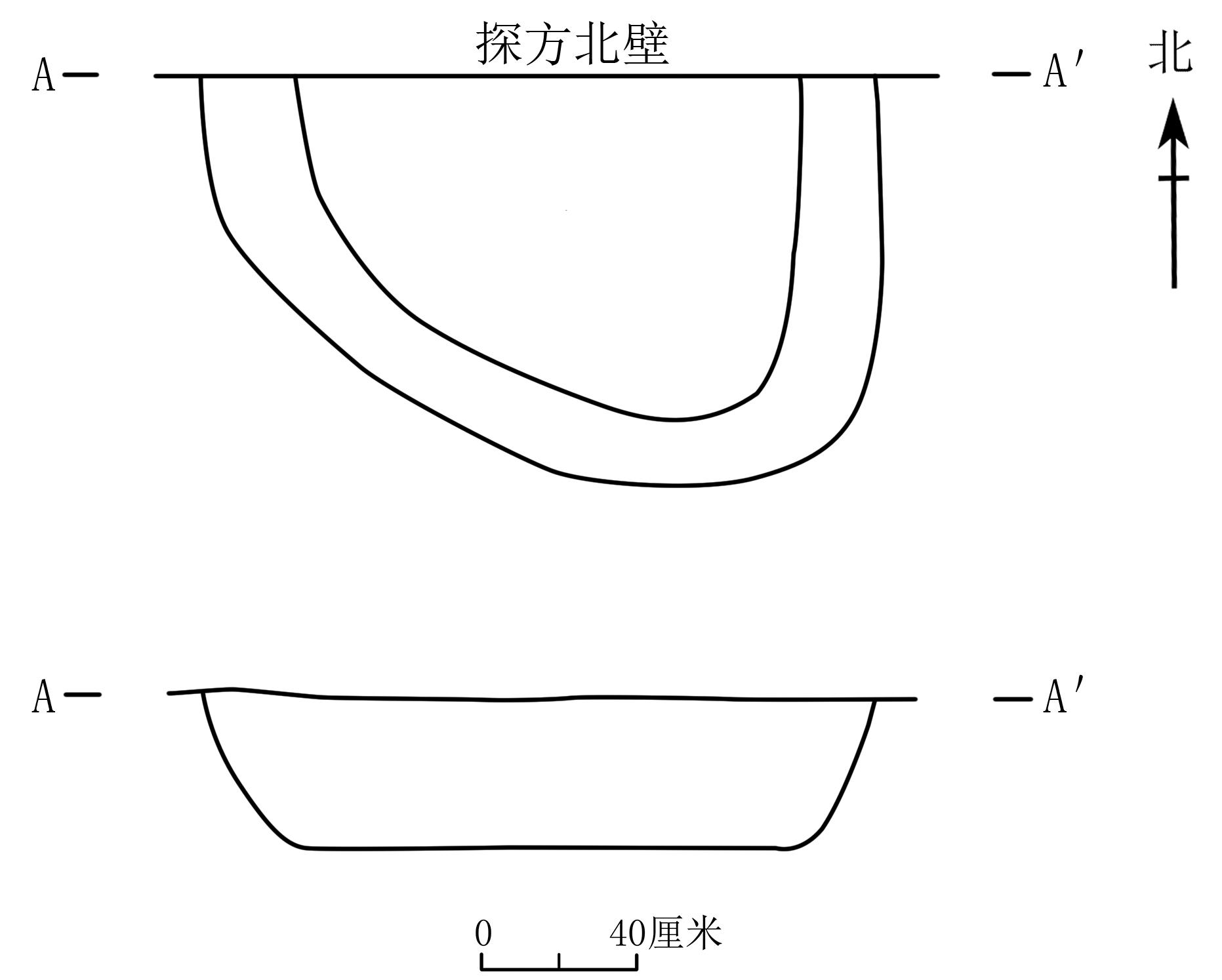

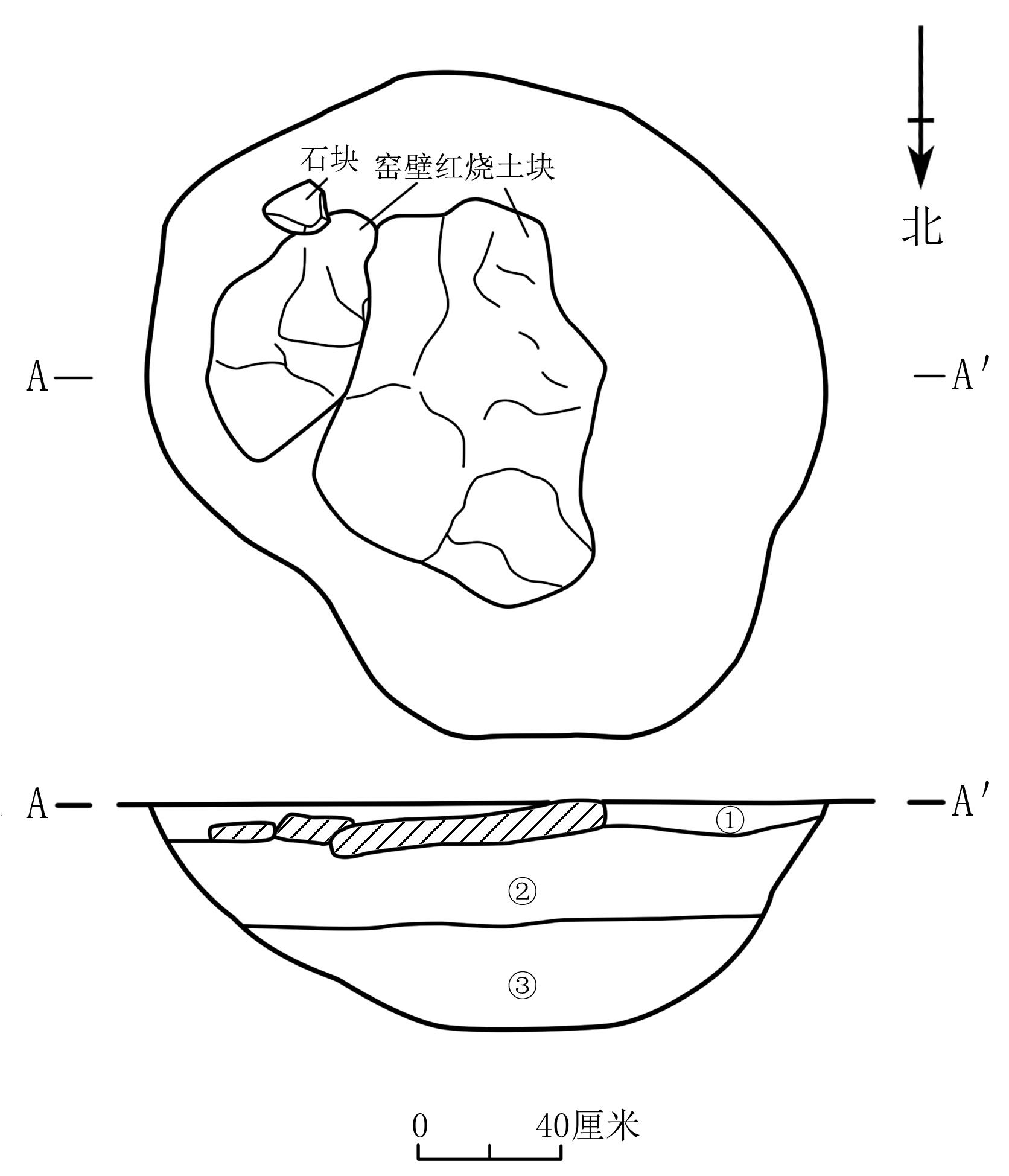

H6位于TN05E07西部。坑口叠压于第6层下,打破第7层,被F1叠压,坑口距地表深0.65~0.7米。平面形状呈椭圆形,斜弧壁,圜底,长径1.02、短径0.9、深0~0.44米(图九)。坑内堆积仅一层,为灰黄色粉沙土,土质较疏松,包含零星炭粒、红烧土颗粒,出土夹细砂黄褐陶陶片1片,可辨器类为卷沿罐。

图九 H6平剖面图

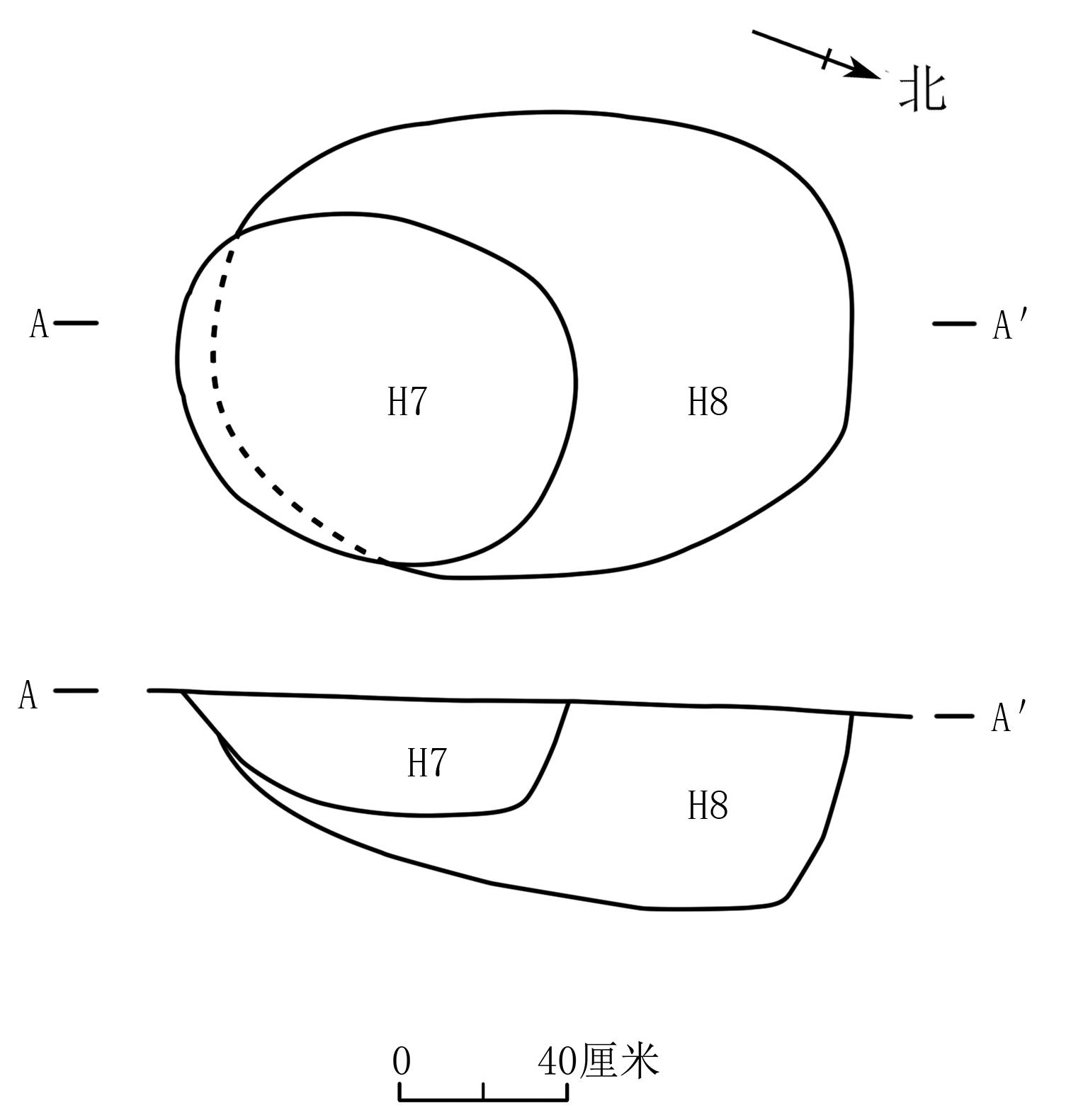

(2)H8

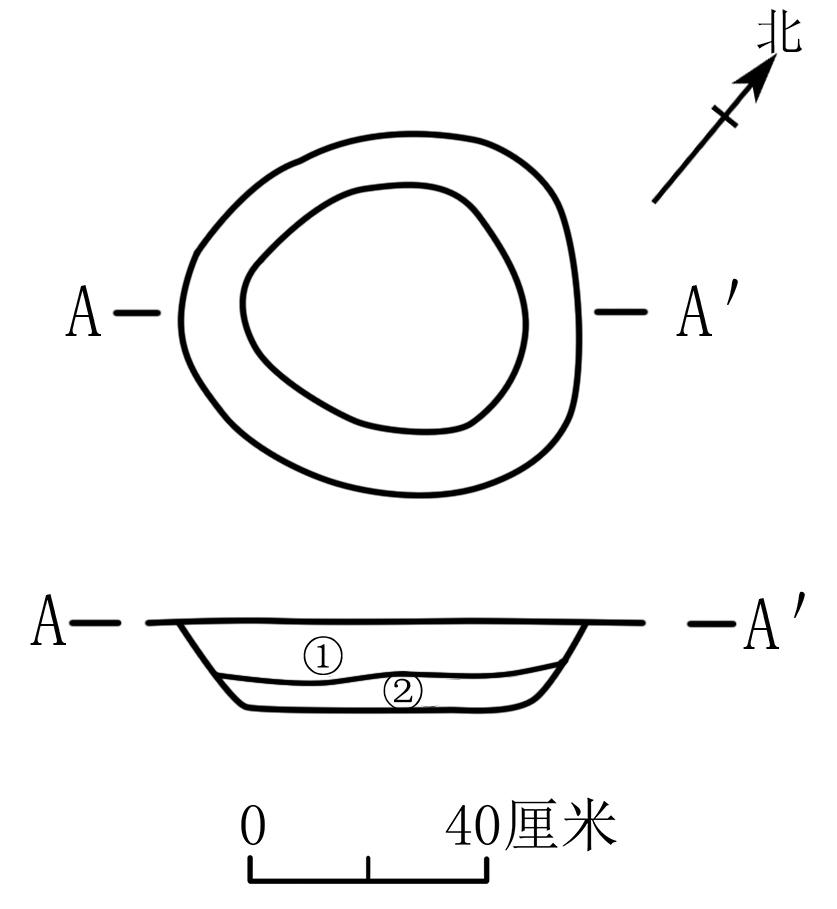

H8位于TN06E05西部。坑口叠压于第6层下,打破第7层,被H7打破,坑口距地表深0.7~0.98米。平面形状呈椭圆形,口部边缘形态较明显,斜弧壁,圜底,坑底略呈南高北低坡状。长径1.52、短径1.1、深0~0.48米(图一〇)。坑内堆积仅一层,为灰褐色粉沙土,结构较疏松,包含零星红烧土颗粒及少量陶片。出土陶片72片,保存状况较差,多数较碎小。质地绝大部分为夹细砂陶,有少量泥质陶。夹砂陶以灰陶为主,灰黑陶次之,泥质陶以灰陶为主,有少量黄褐陶。素面陶占三分之一,纹饰以中粗绳纹为主,还有少量弦纹+细绳纹。可辨器类有罐、钵、尖底杯等。

图一〇 H8平剖面图

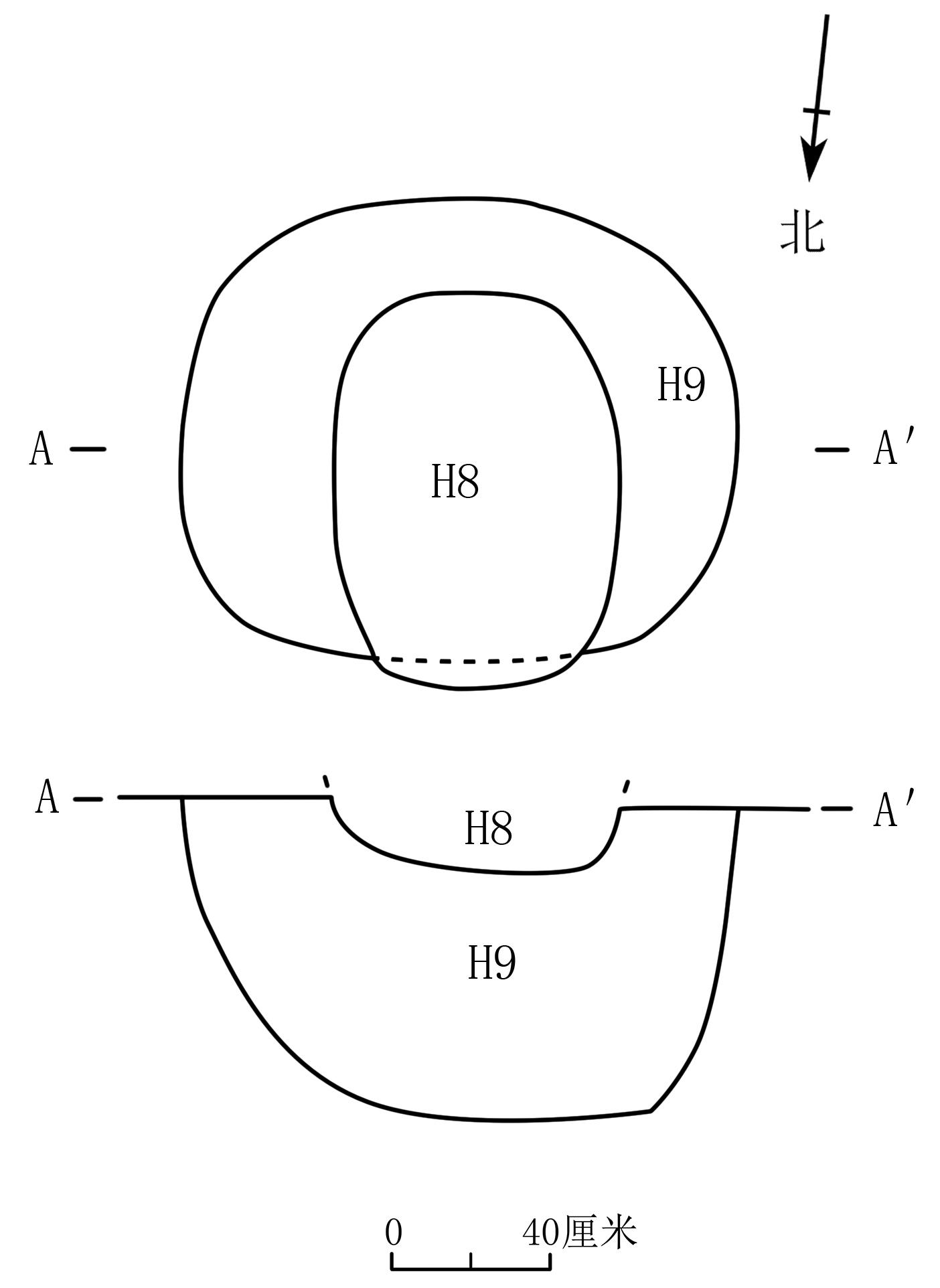

(3)H9

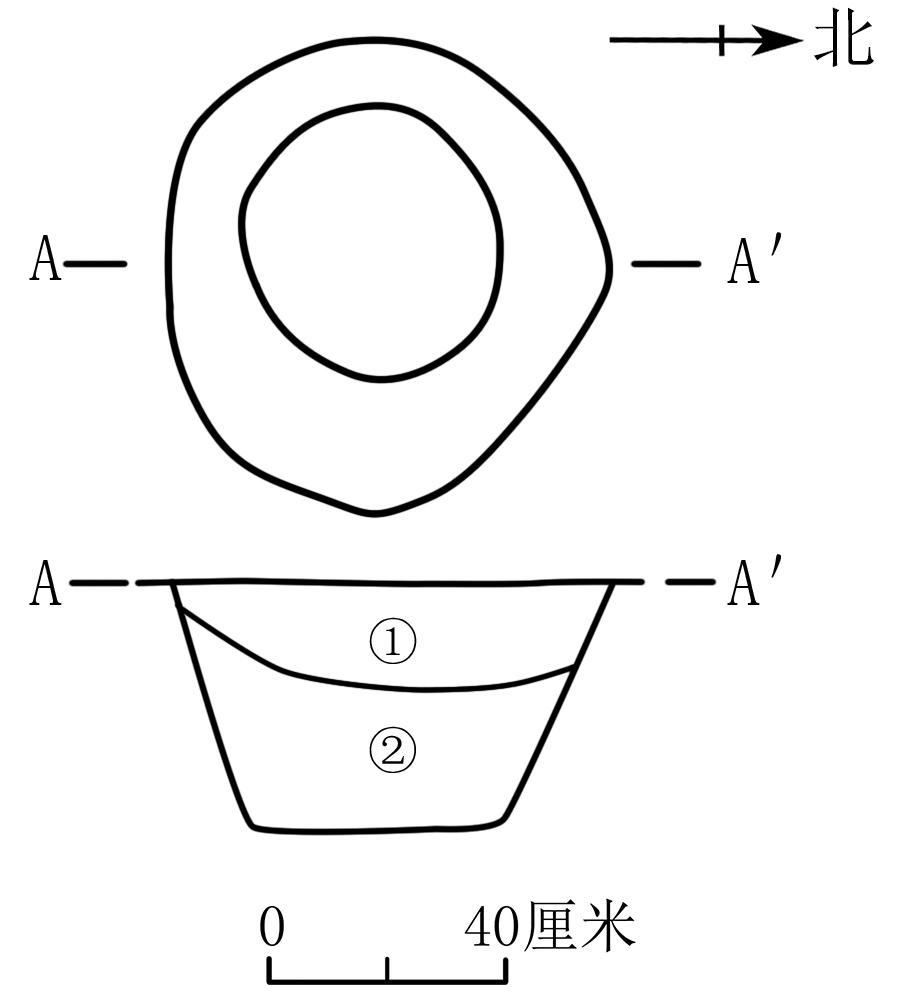

H9位于TN06E05西部。坑口叠压于第7层下,打破第8、9层,被H8打破,坑口距地表深1~1.05米。平面形状为椭圆形,斜弧壁,圜底。长径1.4、短径1.2、深0.6~0.8米(图一一)。坑内堆积仅一层,为灰褐色粉沙土,结构较疏松,包含零星红烧土颗粒和少量陶片。出土陶片49片,以夹细砂灰黑陶为主,少量泥质灰黑陶,零星黄褐陶。素面陶占二分之一,纹饰以中绳纹为主,细绳纹次之,还有少量菱格纹。可辨器类为罐。

图一一 H9平剖面图

(4)H10

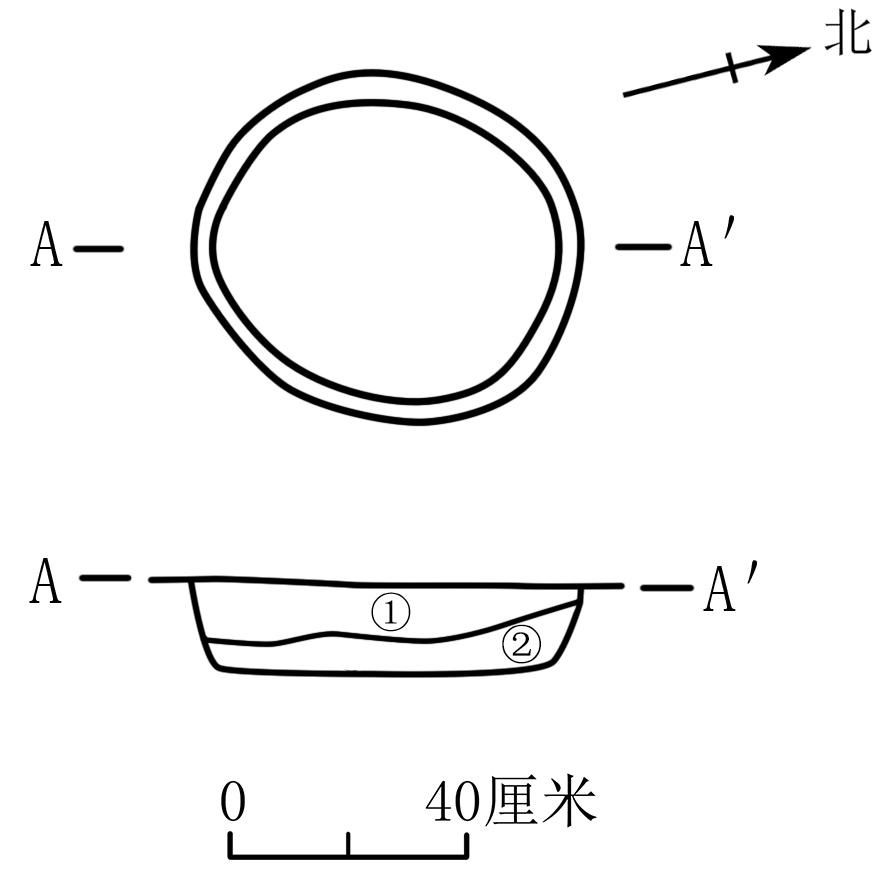

H10位于TN07E05西北部,局部延伸至TN07E04东北部。坑口叠压于第7层下,打破8、9层,坑口距地表深1.1~1.18米。探方发掘了该坑的局部,推测整体平面形状应为椭圆形。斜弧壁,平底。已发掘部分口部长径1.74、短径1.06米,底部长径1.3、短径0.9米,深0.38~0.4米(图一二)。坑内堆积仅一层,为灰褐色粉沙土,结构较疏松,包含零星红烧土颗粒及陶片。出土夹细砂灰黑陶陶片2片,饰中粗绳纹,可辨器类为罐。

图一二 H10平剖面图

(二)遗物

出土遗物14件,种类有陶器和石器,绝大多数出自文化层。

1.陶器

陶器质地以夹砂陶为主,泥质陶较少。陶器颜色有黄褐陶、灰褐陶、灰黑陶和灰陶。陶器除素面外,纹饰以绳纹为主,还有少量菱格纹。陶器器类有卷沿罐、尖底盏、尖底杯、钵等。

图一三 出土陶器

1~3.卷沿罐(TN06E05⑦:4、H8:1、H9:1) 4、5.尖底盏(TN06E05⑦:2、TN06E05⑦:1) 6.钵(H8:2) 7.尖底杯(TN07E04⑦:2)

卷沿罐 3件。TN06E05⑦:4,夹细砂浅黄褐陶,局部为灰色。侈口,圆唇,束颈,溜肩,微鼓腹,中腹以下残。腹部滚压斜向细绳纹构成的小菱格纹。复原口径20.4、残高8、壁厚0.6厘米(图一三,1)。H8:1,夹细砂灰陶。侈口,卷沿,圆唇,矮束颈,肩部及以下残,外壁饰中绳纹。复原口径20.8、残高5.2、壁厚0.6厘米(图一三,2)。H9:1,夹细砂黄褐陶,局部为灰黑。敞口,微侈,卷沿,方唇,束颈,斜弧腹,中腹以下残。颈下部有一残凸棱,腹部饰粗绳纹。复原口径32.4、残高8、壁厚0.5厘米(图一三,3)。

尖底盏 2件。TN06E05⑦:1,夹细砂灰黑陶。敛口,尖圆唇,浅腹,底部残。素面。复原口径11.8、最大腹径12、残高4、壁厚0.3厘米(图一三,4)。TN06E05⑦:2,夹细砂灰褐陶。敛口,尖圆唇,斜弧腹,底部残。素面。复原口径11.8、最大腹径12、残高4.4、壁厚0.3厘米(图一三,5)。

钵 1件。H8:2夹细砂灰黑陶。口部残,斜弧腹,下腹略内凹,底部略凸,并有浅灰胎衣,腹底交接处较粗糙,有褶皱痕。素面。残高4.2、底径6、壁厚0.5厘米(图一三,6)。

尖底杯 1件。TN07E04⑦:2,泥质灰陶。中腹以上残,下腹斜收为尖底,腹部与底部之间有折痕。残高4、壁厚0.3厘米(图一三,7)。

(2)石器

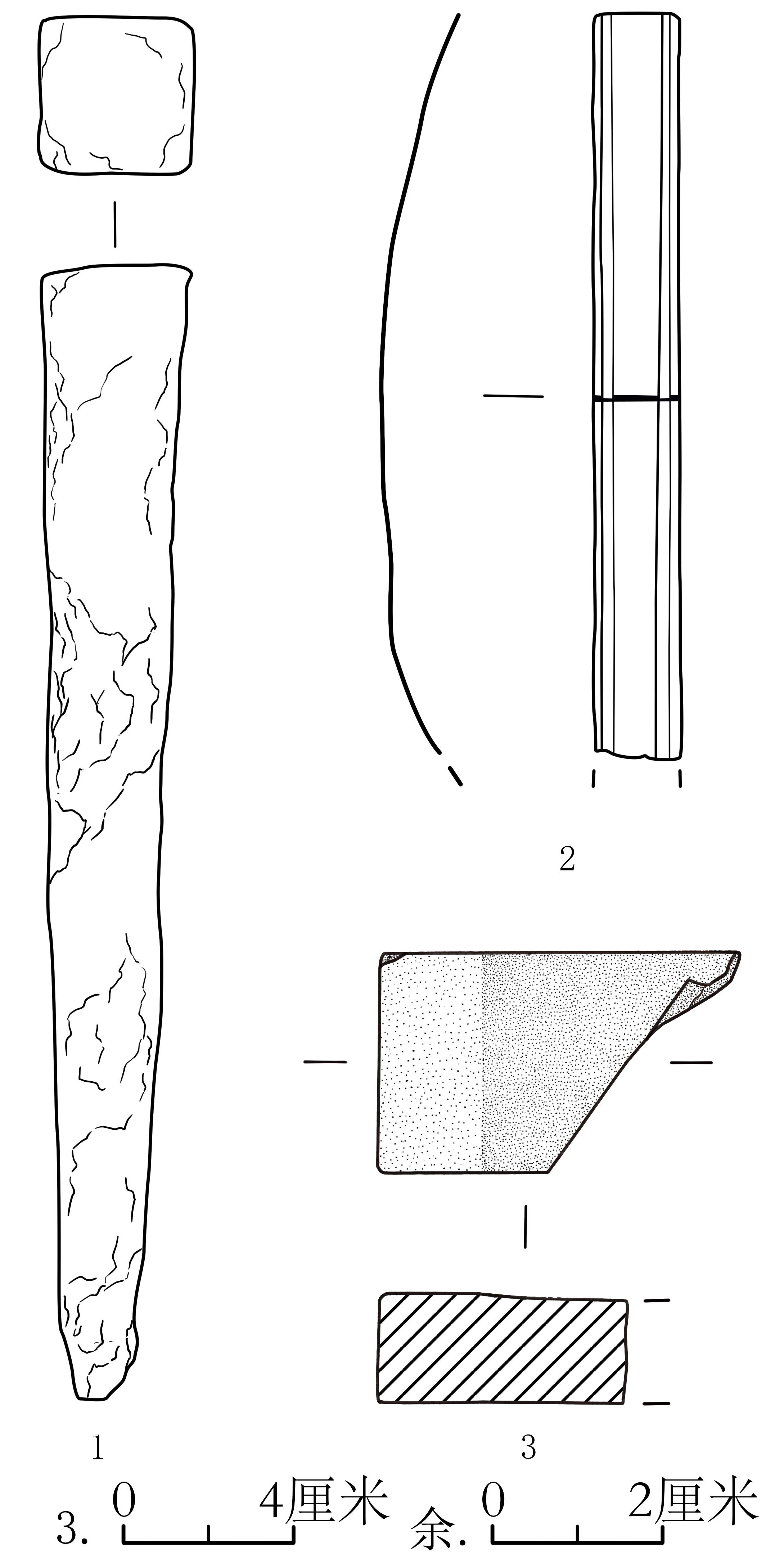

6件。器类有石片、刮削器、石斧等。

河坝院子遗址出土石器

石片 3件。TN06E05⑧:2,石英岩,浅绿色。近椭圆形。锐棱砸击法剥片,腹面较平坦,可见清晰打击点和放射线,背面为砾石面,打击点处有崩疤。长10.2、宽7.5、厚1.7厘米(图一四,1)。TN06E05⑦:5,石英岩,深灰色。不规则形。腹面较平,可见较清晰打击点和放射性线,远端折断。残长10.8、残宽9.4、厚0.5~2.4厘米(图一四,3)。TN06E05⑧:1,石英岩,灰色。近椭圆形。锐棱砸击法剥片,腹面较平坦,可见清晰打击点和放射线,远端呈羽状,背面为砾石面。长6.8、宽5.7、厚1厘米(图一四,2)。

刮削器 1件。TN06E05⑦:6,石英岩,深灰色。椭圆形。砾石毛坯,先采用碰砧法剥片,在石片侧缘用锐棱砸击法剥取一块较大石片,在石片另一侧缘用锤击法修理呈弧形刃缘。长16、宽9、厚2.6厘米(图一四,5)。

石斧 2件。TN07E05⑦:1,石英岩,灰黑色。近椭圆形。砾石毛坯,砾石的一侧和一端采用锤击法剥片,器身可见较多片疤,疤间关系为叠压和打破。长9.7、宽6.5、厚1.6厘米(图一四,4)。TN07E04⑦:1,石英斑岩,浅灰色。近椭圆形。扁平砾石毛坯,采用锤击法向心剥片,未全身修理。长17.4、宽8、厚2.5厘米(图一四,6)。

图一四 出土石器

1-3.石片(TN06E05⑧:2、TN06E05⑧:1、TN06E05⑦:5) 5.刮削器(TN06E05⑦:6) 4、6.石斧(TN07E05⑦:1、TN07E04⑦:1)

(三)年代讨论

该遗址出土的尖底杯(TN07E04⑦:2)下部转折明显,与玉溪坪遗址A型尖底杯[5]较为相似;出土的尖底盏(TN06E05⑦:1、TN06E05⑦:2)为敛口浅腹,与玉溪坪遗址B型尖底盏[6]相近,此类形态特征的尖底器在玉溪坪遗址中属商周第二期遗存,其年代大约为商末周初[7]。此外,出土卷沿罐与丰都石地坝遗址Cb型素缘绳纹罐[8]形态较为接近,这类陶罐在石地坝遗址商周第一期第一、二段遗存中均有发现,第一、二段的年代分别为殷墟晚期、商代末期至西周早期。[9]综上,认为该遗址商周时期遗存的年代应为商末至西周早期。

六、明清时期遗存

明清时期遗存较为丰富,以手工业遗存为主,还有少量其他遗存。

(一)手工业遗存

主要分布于发掘区中部和东部探方内,开口于第6层下,打破第7层,由窑址、工棚、储水坑、加工坑和排水沟组成(图一五)。

图一五 手工业遗迹总平面图

手工业区全景

1.窑址

1座。编号Y1。

Y1全景

Y1主要位于TN04E08东部、TN04E09西北部,部分延伸至TN05E08东南角及TN05E09西南部。口部距地表0.7~0.75米。该窑址在探方第7层表面向下挖掘而成,坐西南朝东北,方向35°,由操作坑、窑门、窑室及灶等部分组成(图一六)。

操作坑位于窑址正前方,口部平面呈不规则长方形,长5.08、宽2.4~3米;底部平面呈长方形,长4.66、宽1.86~2米,残深0.9~1.12米。斜弧壁,四壁较规整,壁面经火烧为红烧土硬面,硬面厚0.01~0.02米,硬面大部分已垮塌,现仅西南角局部尚存。底部较平,坑底有一层灰烬层,靠近窑门处厚0.2米,操作坑东部灰烬层较厚约0.02~0.06米,向西逐渐变簿。灰烬层下有一层踩踏面,踩踏面厚0.002~0.005米,踩踏面仅分布于操作坑西部。根据操作坑内踩踏面分布情况可知,操作坑东部主要为原料和灰烬堆积区,西部为活动操作区。踩踏面下Y1窑门与Z1灶门前有烧结的红烧土硬面,这与每次清理窑室和灶内堆积有关。操作坑北部近北壁建有一处低矮的斜坡平台,平台两侧有供上下的不规则简易台阶,西侧台阶共4级,东侧台阶仅2级。

窑门位于窑室前部,底面低于火膛底部约0.04米。立面呈内“八”字形,顶端较窄,下端略宽,近底部转角圆折,宽0.2~0.4、高0.7米。平面呈外“八”字形,口小底大,口部宽0.2~0.38、底部宽0.4~0.56、进深0.6米。窑门两侧及底部均有烧结硬面,烧结面厚0.04~0.08米,辐射土厚0.05~0.08米。

窑室顶部已被破坏,现存窑室口部平面近“梅花”形,斜弧壁,壁面光滑,两侧壁及后壁有部分转角处内弧,应为设置烟道的残留,红烧土烧结面厚约0.15米,辐射土厚约0.05~0.15米。窑室底部近圆形,直径约1.45米,窑底部较光滑,有烧结硬面厚约0.2米,窑室中部有石条炉栅2条,石炉栅顶面以下应属火膛,顶面以上为窑室用于码放原料。

灶位于Y1窑室西北部,编号Z1,与Y1共用同一操作坑。平面呈球拍形,坐西南朝东北,方向32°,由灶门、火膛两部分组成,长1.02、宽0.2~0.56、残深0.12~0.22米。灶门平面形状为长条形,立面呈长方形,宽0.66、残高0.1~0.14米。火膛平面呈椭圆形,斜弧壁,壁面烧结成凹凸不平的烧土硬面,底部为圜底,底部靠火膛处有一块椭圆形红烧土硬面,长约0.4米,宽约0.22米。

图一六 Y1平、剖图

该窑址堆积可分为4层,主要分布于窑室和操作坑内,窑室内分布有第1、2、3层,操作坑内分布有第1、3、4层。

第1层为较疏松的灰黄色粉沙土,呈南高北低坡状堆积,厚0.68~0.96米。包含零星炭粒、瓦片、硬陶片、青花瓷片及少量红烧土块,出土青花瓷碗2件。该层分布于窑室和操作坑内,为Y1废弃后填埋形成的堆积。

第2层为较疏松的红褐色粉沙土,水平状堆积,厚0~0.05米。包含零星木炭及一定数量的大块红烧土。该层仅分布于窑室内,应为Y1废弃后窑室垮塌形成。

第3层为疏松的灰黑色粉沙土,略呈波状堆积,厚0~0.05米。包含一定数量的大块木炭、红烧块、草木灰及少量青花瓷片等。操作坑内出土青花瓷碗1件。该层主要分布于操作坑内,窑室内有少量分布,应为Y1废弃时形成的堆积。

第4层为疏松的红褐色粉沙土,水平状堆积,厚0.12~0.32米。包含少量炭粒、草木灰及大量红烧土块。该层仅分布于操作坑内,推测应为Y1使用过程中形成的堆积。

2.工棚

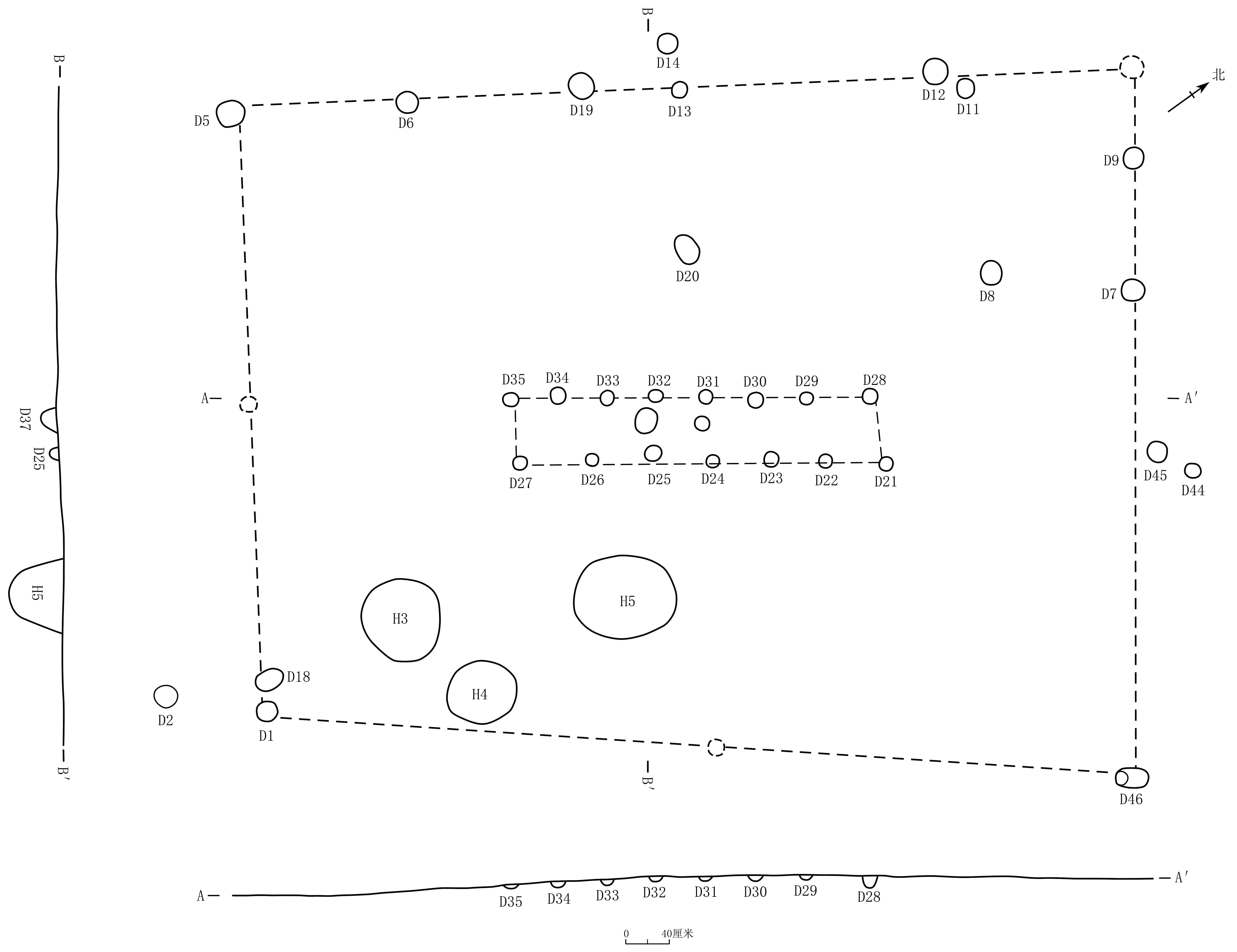

由若干柱洞构成,在发掘区中部确认柱洞式房址1座,编号F1。

F1主要位于TN05W07、TN06E07、TN05W06内,局部延伸至TN06E06东部、TN06E08西南部、TN04W07及TN05W08西北部。柱洞口距地表约0.65~0.75米。共发现柱洞35个,包括圆形柱洞32个、椭圆形柱洞3个,其中外围柱洞略大,直径约0.16~0.26、深0.1~0.4米,中部有两排小柱洞,直径主要集中在0.1~0.16、深0.04~0.1米。柱洞内填土主要为灰褐色粉沙土。

房址平面近长方形,坐西北朝东南,方向212°,通面阔约8、通进深约6.25米(图一七)。房址中间有两排排列较为整齐的小柱洞,平面近窄长方形,长3.54、宽0.75米,可能为房址内摆放成品所设陈列架的基础。

结合房址东南部集中分布的3个椭圆形加工坑(H3~H5)及与窑址之间的排水沟分析,该房址应为手工业作坊的工棚。

图一七 F1平剖面图

3.排水沟

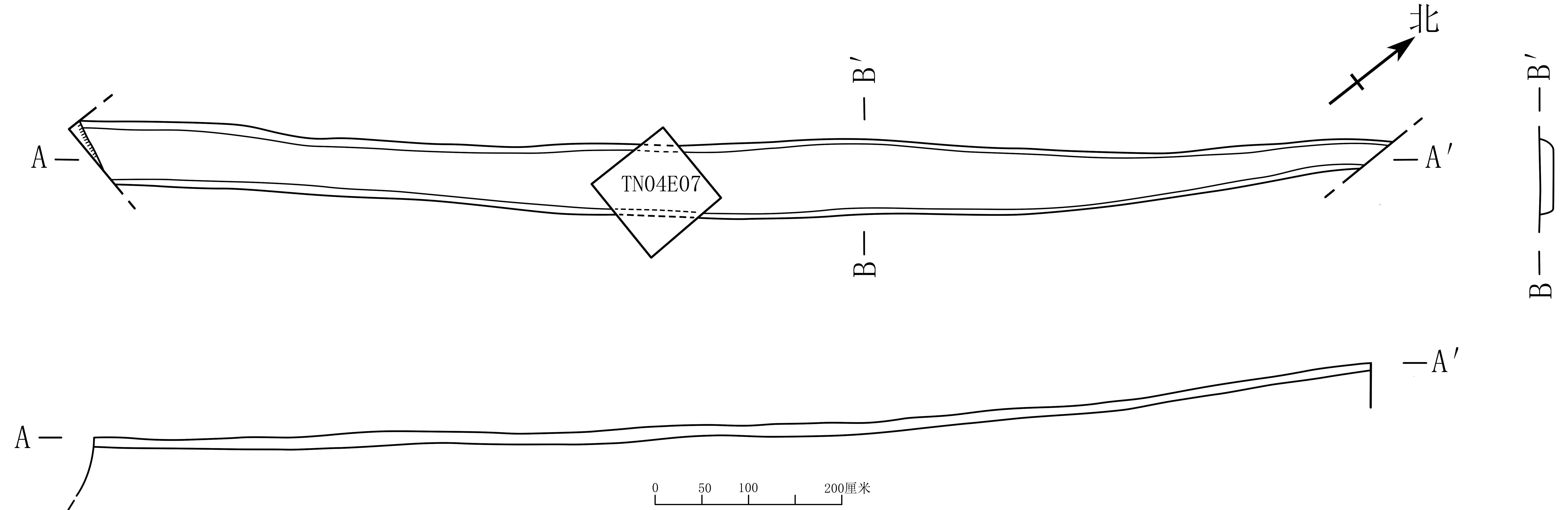

1条,编号G4,位于窑址和工棚之间。

G4 位于TN04E07及TN05E08中部,局部延伸至TN04E08、TN05E07及TN06E08内。叠压于第6层下,打破第7层,沟口距地表0.55~0.7米。平面形状呈长条形,方向49°,流向由东北向西南,斜弧壁,平底,长5.8、宽0.5~0.6、深0.08~0.15米(图一八)。沟内堆积仅一层,为灰褐色粉沙土,土质较疏松,包含零星炭粒、红烧土颗粒和瓦片等。

图一八 G4平剖面图

4.储水坑

1个,编号H1。

H1 位于TN04E08西南角,部分延伸至TN04E07东南部,东邻H2和Y1。叠压于第4层下,打破第7层,坑口距地表深0.68~0.73米。平面呈不规则椭圆形,斜弧壁,圜底(图一九),长径1.9、短径1.86、深0.62米。坑内堆积可分3层:第1层为灰褐色粉沙土,厚0.04~0.10米,土质较疏松,包含少量炭粒、大量大块状的窑壁红烧土块等,该红烧土块可能是Y1揭顶提取产品时拆除的窑壁残块;第2层为浅灰褐色粉沙土,厚0.22~0.25米,土质较疏松,包含零星炭粒、少量红烧土颗粒等;第3层为灰黄色粉沙土,厚0~0.3米,土质较疏松,包含零星碳粒、红烧土颗粒等。

图一九 H1平剖面图

5.加工坑

4个,编号H2~H5,平面形状均为椭圆形,底部多近平底,坑内包含有大量红烧土块和木炭,应是对窑址内提取产品进行再次加工的坑。

H2 位于TN04E08东南角,北邻Y1。叠压于第4层下,开口于第6层下,打破第7层,坑口距地表深0.7~0.75米。平面形状呈椭圆形,斜弧壁,平底,长径0.68、短径0.6、深0.14~0.15米(图二〇)。坑内堆积可分2层:第1层为灰褐色粉沙土夹大量红烧土,土质较疏松,厚0.06~0.1米。包含少量炭粒、红烧土块及零星碎瓦片等;第2层为浅灰褐色粉沙土,土质较疏松,厚5~6厘米。包含零星炭粒、红烧土颗粒等。

图二〇 H2平剖面图

H3 位于TN05E07南部,局部延伸至TN04E07北隔梁,东邻H4、H5。叠压于第4层下,开口于第6层下,打破第7层,坑口距地表深0.68~0.73米。平面形状呈椭圆形,斜弧壁,平底,长径0.8、短径0.74、深0.42米(图二一)。坑内堆积可分2层:第1层为灰褐色粉沙土,土质较疏松,厚0.04~0.16米。包含少量炭粒、红烧土及零星碎瓦片、青花瓷片等;第2层为浅灰褐色粉沙土,土质较疏松,厚0~0.24米。包含零星炭粒、红烧土颗粒。

图二一 H3平剖面图

H4 位于TN05E07南部,西邻H3,北邻H5。叠压于第4层下,开口于第6层下,打破第7层,坑口距地表深0.7~0.73米。平面形状呈椭圆形,斜弧壁,平底,长径0.66、短径0.6、深0.12米(图二二)。坑内堆积可分2层:第1层为灰褐色粉沙土,土质较疏松,厚0.02~0.1米。包含零星碎石渣、少量炭粒及红烧土;第2层为浅灰褐色粉沙土,土质较疏松,厚0.6~0.10米,包含零星炭粒、红烧颗粒等。

图二二 H4平剖面图

H5 位于TN05E07中部,南邻H3、H4。叠压于第4层下,打破第7层,坑口距地表深0.65~0.7米。平面形状呈椭圆形,斜弧壁,平底,长径0.98、短径0.78、深0.44~0.54米(图二三)。坑内堆积可分2层:第1层为灰褐色粉沙土,厚0.06~0.3米,土质较疏松,包含少量炭粒、一定数量的红烧土、零星瓦片、青花瓷片等;第2层为浅灰褐色粉沙土,厚0~0.12米,土质较疏松,包含零星炭粒、红烧土颗粒等。

图二三 H5平剖面图

4.柱洞

不可围合成房子的柱洞共11个,编号D10、D15、D16、D17、D38、D39、D40、D41、D42、D43、D47,分布于发掘区中部,平面均大部分呈圆形,部分呈椭圆形,底部大多数为圜底,少数为平底。

(二)其他遗存

包括灰坑和排水沟两类。

1.灰坑

1个,编号H7。

H7 位于TN06E05西北部。叠压于第6层下,打破H8及第7层,坑口距地表深0.7米。平面形状呈椭圆形,斜弧壁,圜底,长径0.96、短径0.8、深0.28米(图二四)。坑内堆积仅一层,为灰黑色粉沙土,厚0~0.28米,土质较疏松,包含较多的炭粒、零星红烧土颗粒及卵石片等。

图二四 H7平剖面图

2.排水沟

4条,编号G1~G3、G5。

G1 主体位于TN05E07、TN04E08、TN04E09内,局部位于TN05E08、TN05E06、TN06E06、TN06E05内。叠压于第2层下,打破第3、4层,沟口距地表0.3~0.45米。平面形状呈长条形,方向302°,流向由西北向东南,斜弧壁,圜底,长22、宽0.3~0.6、深0.1~0.25米(图二五)。沟内堆积仅一层,为浅灰褐色细沙土,土质疏松,包含零星炭粒、红烧土颗粒、瓦片、青花瓷片等,淤积形成。

图二五 G1平剖面图

G2 位于TN05E09西南部,局部延伸至TN05E08东北部。叠压于第2层下,打破第3、4层,沟口距地表0.4~0.45米。平面形状呈长条形,方向302°,流向由西北向东南,斜弧壁,平底,长6.2、宽0.4~0.45、深0.12~0.28米(图二六)。沟内堆积仅一层,为浅灰褐色细沙土,土质疏松,包含零星炭粒、红烧土颗粒、瓦片、青花瓷片等,淤积形成。

图二六 G2平剖面图

G3 位于TN05E08西北部,部分分布于TN05E07东隔梁下。叠压于第2层下,打破第3、4层,沟口距地表0.4~0.45米。平面形状呈长条形,方向42°,流向由东北向西南,斜弧壁,圜底,总长4.8、宽0.24~0.28、深0.08~0.14米(图二七)。沟内堆积仅一层,为浅灰褐色细沙土,土质结构疏松,包含有零星炭粒、红烧土颗粒、瓦片、青花瓷片等,淤积形成。

图二七 G3平剖面图

G5 位于TN07E07东南部,并延伸至探方东壁外。叠压于第5层下,打破第7层,沟口距地表深0.66米。探方发掘部分平面形状呈长条形,方向132°,流向西南至东北流向。斜弧壁,圜底,长1.76、宽0.54~0.6、深0~0.1米(图二八)。沟内堆积仅一层,为灰褐色粉沙土,结构较疏松,包含零星炭粒、红烧土颗粒、陶片、瓷片等。出土陶瓷片可辨器类有板瓦、青花瓷碗。

图二八 G5平剖面图

(三)遗物

出土遗物14件。按质地可分为瓷器、铁器、铜器、石器等四类。

图二九 出土瓷器

1、6.青花瓷杯(TN04E09④:1、Z1①:1) 2、3、7、9、10、11.青花瓷碗(Y1①:2、Y1①:1、Y1③:4、Y1③:3、Y1③:1、Y1③:2) 4.瓷杯(TN05E09③:1) 5.缸胎盘(TN06E08⑤:1) 8.青釉瓷碗(TN06E04②:1)

1.瓷器

11件,包括青花瓷器、缸胎瓷器、青釉瓷器,器类有青花瓷碗、杯、缸胎盘、青釉瓷碗。

河坝院子遗址出土明清瓷器

青花瓷杯 2件。TN04E09④:1,白胎。釉色青白、较亮丽。敞口,尖圆唇,斜弧腹,圈足,足底部经刮削。内壁口部饰两周弦纹,近底部饰一周弦纹,底心饰有青花图案,残缺不可辨。外壁口部饰一周弦纹,腹部饰草叶纹。复原口径6、足径2.4、通高3.1、壁厚0.2厘米(图二九,1)。Z1①:1,白胎,釉色青白、较亮丽,青花色泽浅淡略松散。敞口,尖圆唇,斜弧腹。圈足,足墙较直,底部经刮削。内底饰花芽图案,外腹部饰草叶纹。复原口径6.6、足径5、通高4、壁厚0.2厘米(图二九,6)。

青花瓷碗 6件。Y1①:2,白胎。釉色青白、较亮丽,青花色泽浅淡、略松散,敞口,尖圆唇,斜弧腹。圈足,足墙较直,足底部经刮削。内壁口部及底部各饰两周弦纹,底心饰花芽图案。外壁口部、腹部及足墙各饰两周弦纹,腹部饰花草纹,底心有一“六”字。复原口径15.4、足径5、通高6.4、壁厚0.3厘米(图二九,2)。Y1①:1,灰胎,釉色灰白、较暗,内外釉不及底,青花呈墨灰色。敞口,尖圆唇,斜弧腹.圈足,足墙略外撇,外侧有凹痕。外壁上腹部饰变体灵芝纹,内底有圆窝。复原口径12、足径7、通高5.4、壁厚0.3厘米(图二九,3)。Y1③:4,灰白胎,釉色青白,较暗,青花色泽浅淡松散。口部残缺,斜弧腹,足墙较直,圈足,足底部经刮削。内壁近底部饰两周弦纹,底心饰山水图案。外壁足墙及底部各饰两周弦纹,腹部饰缠枝纹。足径6.8、残高3.4、壁厚0.4厘米(图二九,9)。Y1③:3,灰白胎,釉色灰白、较暗,青花呈墨灰色,松散。敞口,圆唇,唇部加厚,斜腹,中腹以下残。外壁饰变体灵芝纹。复原口径28、残高5、壁厚0.4厘米(图二九,7)。Y1③:2,灰白胎,釉色灰白、较暗,外底有釉裂痕,青花色泽浅淡、松散。口部残缺,斜弧腹。圈足,足墙较直,底部经刮削。内壁底部饰两周弦纹,底心饰有青花图案,残缺不可辨,外壁饰缠枝纹。足径9.2、残高7.4、壁厚0.3厘米(图二九,11)。Y1③:1,灰白胎,釉色灰白、较暗。青花色泽浅淡、松散,较灰暗。敞口,尖圆唇,斜弧腹。圈足,足底部经刮削。内壁口部及腹部各饰两周弦纹,底心饰青花图案,形状残缺不可辨。外壁口部及底部各饰两周弦纹,腹部饰水草纹,足墙饰两周弦纹,底部中部有款,已残缺,近底部有釉裂痕,粘有垫沙。复原口径14.4、足径7、通高8、壁厚0.3厘米(图二九,10)。

缸胎盘 1件。TN06E08⑤:1,青灰胎。青釉泛黑,仅口部施釉,有流釉现象。敞口,折沿,尖圆唇,斜弧腹,腹壁较浅。平底,外底略凸。外壁饰缠枝纹。复原口径15、足径12.8、通高3.4、壁厚0.8厘米(图二九,5)。

青釉瓷碗 2件。TN06E04②:1,灰胎,釉色青灰,釉面开细冰裂,内外釉不及底。敞口,尖圆唇,斜弧腹,腹壁较浅。圈足,足底部经刮削。内底有圆窝,外底呈鸡心钮凸起。复原口径13、足径8.2、通高4.2、壁厚0.2厘米(图二九,8)。TN05E09③:1,灰胎,釉色青灰,釉面开细冰裂,内釉不及底。敞口,尖圆唇,斜弧腹,圈足,足底部经刮削。复原口径6、足径2.6、通高3.2、壁厚0.2厘米(图二九,4)。

图三〇 出土铜、铁、石器

1.铁齿(TN04E07④:1) 2.铜饰件(TN07E04⑤:1) 3.砺石(TN06E05④:1)

2.铁器

铁齿 1件。TN04E07④:1,通体锈蚀,平面呈锥形,截面为四棱柱。口径1.8、通长13.4厘米(图三〇,1)。

3.铜器

铜饰件 1件。TN07E04⑤:1,略锈蚀。平面呈长条形,略弯曲,较薄,器表面两侧各有一凹槽。残长8.8、宽1、厚0.1厘米(图三〇,2)。

4.石器

砺石 1件。TN06E05④:1,石英砂岩,灰色。一端残缺,近不规则梯形。表面较平整,略内凹,有磨制使用痕迹。残长4~8.4、宽5.2、厚2.6厘米(图三〇,3)。

(四)年代讨论

Y1操作坑废弃堆积内出土青花瓷碗3件,其中2件(Y1③:1、Y1③:2)青花瓷碗器型特征及装饰风格基本一致,均为敞口、圈足,下腹及足墙有釉裂痕,外壁饰草龙纹,具有明代晚期崇祯年间民窑青花瓷器特征,推测窑址可能废弃于明末清初。

(五)手工业遗存的性质

手工业遗存由窑址、加工坑、工棚和排水沟组成,为一组保存较好且设施齐备的手工业遗址。窑址为半地穴式筑顶窑,窑室内存留有少量大块木炭,周围未见与冶金、制瓷等相关的炉渣堆积,其前部的操作坑明显区分为东、西两部分,西侧大部分区域分布有红烧土面及踩踏面,东侧小部分区域为原始土面,推测操作坑西侧主要用于提取产品及清除火膛内的堆积,操作坑东侧承担着堆放原料的功能。结合加工坑内的大块木炭来看,从窑内取出的产品应为木炭,需在就近的加工坑内进行再加工,经拣选后将成品放到工棚区陈列架上以防止受潮。综上所述,该手工业遗存应为一处小型的木炭生产及加工场所。

七、结语

河坝院子遗址新石器、商周时期遗存及明清时期木炭生产作坊等的发现是近年来嘉陵江下游考古的新收获,加深了对长江、嘉陵江流域先秦时期考古学文化及明清时期传统手工业的认识。

本次发掘的新石器时代遗存包括玉溪坪文化和中坝文化,商周时期遗存属石地坝文化。既往考古发现表明,玉溪坪文化、中坝文化和石地坝文化广泛分布于三峡地区,是重庆地区新石器晚期至西周早期重要的考古学文化。近年来,随着基本建设的大势开展,在嘉陵江下游的合川区沙梁子[10]、牛黄坝[11]、老菜园[12]、猴清庙[13]、三湖台子土[14]、吊嘴[15]、北碚区大土[16]等遗址发现了大量玉溪坪文化遗存,甚至在嘉陵江中、上游及其支流区域亦发现有玉溪坪文化因素的遗存[17],表明玉溪坪文化自长江三峡兴起后,溯嘉陵江而上广泛传播至嘉陵江中、上游及其支流区域。此外,在合川区河嘴屋基[18]、猴清庙[19]、菜蔬排[20]等遗址还发现有较丰富的石地坝文化遗存。综合目前的考古发现与研究分析,新石器晚期至商周时期嘉陵江下游地区的文化面貌特征与三峡地区更为接近,二者同属一个文化系统,对三峡地区先秦时期考古学文化的研究具有一定补充作用。

明清时期手工业作坊址布局完整,保存有窑址、储水坑、加工坑、工棚和排水沟等遗迹,是一组设施齐备、链条清晰的木炭生产作坊址,基本呈现了木炭生产由“装窑、烧火、看烟、封窑、出窑、精炼、陈放”的环节,为认识该区域历史时期木炭生产工艺、产业流程提供了珍贵的实物资料。

附记:本次项目负责人为孙治刚,发掘人员有孙治刚、文朝安、秦波、王道新、赵国成、马晓娇、李小勇、王励,资料整理有孙治刚、文朝安、秦波,执笔人孙治刚、秦波、李小勇。

参考文献:

[1] 重庆市文化遗产研究院、合川区文物管理所:《合川区牛黄坝遗址发掘报告》,重庆市文化遗产研究院、重庆文化遗产保护中心编著:《嘉陵江下游考古报告集》,北京:科学出版社,2015:171。

[2] 重庆市文化遗产研究院、合川区文物管理所:《合川区牛黄坝遗址发掘报告》,重庆市文化遗产研究院、重庆文化遗产保护中心编著:《嘉陵江下游考古报告集》,北京:科学出版社,2015:174。

[3] 重庆市文化遗产研究院、丰都县文物管理所:《重庆市丰都县玉溪坪遗址2002年度发掘简报》,《南方民族考古(第十一辑)》,北京:科学出版社,2015:284。

[4] 重庆市文化遗产研究院、丰都县文物管理所:《重庆市丰都县玉溪坪遗址2002年度发掘简报》,《南方民族考古(第十一辑)》,北京:科学出版社,2015:295。

[5] 重庆市文化遗产研究院、丰都县文物管理所:《重庆市丰都县玉溪坪遗址2002年度发掘简报》,《南方民族考古(第十一辑)》,北京:科学出版社,2015:302。

[6] 重庆市文化遗产研究院、丰都县文物管理所:《重庆市丰都县玉溪坪遗址2002年度发掘简报》,《南方民族考古(第十一辑)》,北京:科学出版社,2015:302。

[7] 重庆市文化遗产研究院、丰都县文物管理所:《重庆市丰都县玉溪坪遗址2002年度发掘简报》,《南方民族考古(第十一辑)》,北京:科学出版社,2015:306。

[8] 重庆市文物考古所、丰都县文物管理所:《丰都石地坝遗址商周时期遗存发掘报告》,重庆市文物局、重庆市移民局编:《重庆库区考古报告集(1999卷)》,北京:科学出版社,2006:721。

[9] 重庆市文物考古所、丰都县文物管理所:《丰都石地坝遗址商周时期遗存发掘报告》,重庆市文物局、重庆市移民局编:《重庆库区考古报告集(1999卷)》,北京:科学出版社,2006:735。

[10] 重庆市文物考古所、合川市文物保管所:《重庆合川市沙梁子遗址抢救性考古发掘简报》,《四川文物》2006年增刊。

[11] 重庆市文化遗产研究院、合川区文物管理所:《合川区牛黄坝遗址发掘报告》,重庆市文化遗产研究院、重庆文化遗产保护中心编著:《嘉陵江下游考古报告集》,科学出版社,2015:167-174。

[12] 重庆市文化遗产研究院、合川区文物管理所:《合川区老菜园遗址发掘报告》,重庆市文化遗产研究院、重庆文化遗产保护中心编著:《嘉陵江下游考古报告集》,科学出版社,2015:175-188。

[13] 重庆市文化遗产研究院、合川区文物管理所:《合川区猴清庙遗址发掘简报》,重庆市文化遗产研究院、重庆文化遗产保护中心编著:《嘉陵江下游考古报告集》,科学出版社,2015:51-166。

[14] 资料现藏于重庆市文物考古研究院。

[15] 代玉彪、燕妮:《合川区吊嘴新石器至明清遗址》,中国考古学会编:《中国考古学年鉴(2019)》,中国社会科学出版社,2021:375。

[16] 重庆市文化遗产研究院、北碚区文物管理所:《北碚区大土遗址发掘报告》,重庆市文化遗产研究院、重庆文化遗产保护中心编著:《嘉陵江下游考古报告集》,科学出版社,2015:35-50。

[17] a.雷雨、陈德安:《巴中月亮岩和通江擂鼓寨遗址调查简报》,《四川文物》1991年第6期。b.四川省文物考古研究所、通江县文物管理所:《通江县擂鼓寨遗址试掘报告》,四川省文物考古研究所编:《四川考古报告集》,文物出版社,1998:41-58。c.重庆市博物馆:《四川嘉陵江中下游新石器时代遗址调查》,《考古》,1983年第6期。

[18] 重庆市文化遗产研究院、合川区文物管理所:《合川区河嘴屋基遗址发掘简报》,重庆市文化遗产研究院、重庆文化遗产保护中心编著:《嘉陵江下游考古报告集》,科学出版社,2015:1-34。

[19] 重庆市文化遗产研究院、合川区文物管理所:《合川区猴清庙遗址发掘简报》,重庆市文化遗产研究院、重庆文化遗产保护中心编著:《嘉陵江下游考古报告集》,科学出版社,2015:51-166。重庆市文物考古研究院、重庆市合川区文物管理所:《重庆市合川区猴清庙遗址2013-2014年度发掘简报》,《四川文物》,2023年第4期。

[20] 重庆市文化遗产研究院、合川区文物管理所:《合川区菜蔬排遗址发掘简报》,重庆市文化遗产研究院、重庆文化遗产保护中心编著:《嘉陵江下游考古报告集》,科学出版社,2015:189-211。

本文原刊于《长江文明》2025年第2辑

执笔:孙治刚 秦波 李小勇

重庆考古

重庆考古