巴蔓子是历史上留下姓名和故事的少有的几个古代巴国名人,历来为后人所赞颂和传扬。巴蔓子的事迹,最早见于蜀汉学者谯周撰写的《三巴记》,该书现已不存。宋《太平御览》卷三六四、卷五五六两次引用《三巴记》中有关“曼子”的记载。其中卷五五六《礼仪部·葬送四》:

“谯周《三巴记》曰:巴国有乱,巴国将毕(军,)曼子请师于楚,楚人与师。曼子已平巴国,既而楚遣使请城,曼子曰:‘吾诚许子之君矣!持头往谢楚王,城不可得。’乃自刎,以头与楚子。楚子叹曰:‘吾得臣若巴曼子,何以城为?’乃以上卿礼葬曼子头,巴国葬其身亦然。”[1]

现存文献记载巴蔓子故事时间最早、内容最详细的是成书于东晋的《华阳国志》。《华阳国志·巴志》记载如下:

“周之季世,巴国有乱。将军有蔓子,请师于楚,许以三城。楚王救巴。巴国既宁,楚使请城。蔓子曰:‘藉楚之灵,克弭祸难,诚许楚王城,将吾头往谢之,城不可得也!’乃自刎,以头授楚使。王叹曰:‘使吾得臣若蔓子,用城何为!’乃以上卿礼葬其头。巴国葬其身,亦以上卿礼。”[2]

图一 《华阳国志》中关于巴蔓子的记载

《华阳国志》这段记载较之《三巴记》更为详细,故事的完整性也超过《三巴记》,应该是在《三巴记》基础上形成的,成为今人研究巴蔓子的主要文献。

图二 巴蔓子画像(柯苇提供)

一、巴蔓子姓氏渊源考

巴蔓子,又称巴曼子,《三巴记》作“曼子”,《华阳国志》则称“蔓子”。《太平御览》成书较《华阳国志》晚,引《三巴记》不用“蔓子”而用“曼子”,可见引用的是早期文献原文。先秦时“曼”“蔓”音均同“萬”,但多“曼”姓而极少“蔓”氏,后者仅见楚“蔓成然”一人[3],故当以“曼子”为准。鉴于后世文献及今人已惯用“蔓子”,因此本文仍沿用。

巴蔓子的姓氏究竟为何?先秦时期姓、氏有别,姓为血统,氏往往和封地、职官等有关。秦汉以降,姓、氏不分,开始混一。“巴蔓子”,其前所冠“巴”字:一种可能是表示国别,另一种可能表示姓氏。从文献记载巴蔓子名称演变情况看,“巴”不是巴蔓子的姓是肯定的。《三巴记》和《华阳国志》分别作“蔓子”“曼子”,到了明嘉靖《四川总志》、清代《巴县志》等明清文献和民间传说中,才出现“巴”与“蔓(曼)子”连接为“巴蔓(曼)子”的情况。从《左传》《后汉书》等早期文献的文例看,巴人名的出现均已包括姓氏和名字(如韩服、范目),蔓子当然不能例外。因此,“巴”不是蔓子的姓氏,应该是国别,“曼”才是其姓。其实,巴蔓子为曼(蔓)姓古人是分得很清楚的,笔者现场考察忠县丁房双阙上的明代忠州知州贺国桢《巴国忠贞祠铭》和清代忠州知州成文运《忠贞祠铭》,均称巴蔓子为“蔓公”,而明代叶贵鼎所著《巴王庙》诗则尊为“曼公”[4]。“巴”“曼”姓不分在近代以来才成为问题,如各地以“巴蔓子”“巴将军”命名的雕像、墓葬(图三)、非遗故事、白酒品牌等[5]。

图三 重庆渝中巴蔓子墓

“曼”姓从何而来?古代巴人比较重要的支系有两支:一支是靠近巴东部的“廪君种”,其姓氏有“巴氏、樊氏、瞫氏、相氏、郑氏”;另一支是靠近巴西部的“板楯蛮”,秦至汉初时渠帅有“罗、朴、督(昝)、鄂、度(庹)、夕、龚”七姓[6]。另春秋巴人有韩服,秦、西汉巴人有廖仲药、何射虎、秦精、清、范目、落下闳等,东汉有“白虎夷王资伟”、“白虎夷王谢节”、“夷侯养达伯”、“邑长改兰世兴”、“邑长爰文山”等。以上均不见“曼”姓。有学者认为,“蔓”与“樊”同韵,在先秦音系中,虽“蔓”为明母,而“樊”为帮母,但都是重唇音。从“樊”到“蔓”,一声之转而已。“蔓”姓就是巴人“廪君种”中的“樊”姓[7]。“蔓”与“樊”姓同见于《华阳国志》,两者为同一姓之声转很难让人信服。

蒙文通先生根据《说文解字》“,蜀广汉乡也”的解释,则认为“蔓是地名,蔓子应该是小国之君。蔓子是巴国的将军。就证明广汉县在涪江以东的境土就是巴地,就是蔓子之国。”又认为“蔓子是部落诸侯,所以称子。”[8]这一认识是值得商榷的。汉高祖、武帝“分巴割蜀,以成犍、广”[9],广汉郡下有广汉县,地在今盐亭、遂宁、射洪、潼南、合川西北一带,属古代巴、蜀交界之地[10]。笔者认为,文献上从未有蔓国的记载,巴蜀两国下的部落诸侯称“子”也缺少依据(如苴国称“苴侯”,另见上文“夷王”“夷君”“夷侯”“邑长”等)。广汉之“

”很可能是巴亡后迁曼氏于此得名,也可能与秦灭蜀“移秦民万家实之”有关。另外,即使是此“

”地在秦灭巴蜀之前已经存在,也很可能与东周时期秦、楚、巴、蜀反复争夺南郑,故有南郑曼氏南迁巴蜀的可能。因此,曼氏当非土著,历史上也没有“蔓子之国”。关于南郑曼氏来源,后文有具体论证。

笔者认为,“曼”不是巴地土著姓氏,西周时期以曼姓封国者仅邓国一家,巴“曼”应与此有关。邓与巴国历史上有很深的联系。《左传》“昭公九年”记周王使詹桓伯辞于晋:“巴、濮、楚、邓,吾南土也。”[11]《华阳国志·巴志》说巴“与秦、楚、邓为比”,可见,巴、邓春秋时为邻国。邓国在今湖北襄阳至河南邓州一带,而巴国主体当时亦位于汉水上游一带(襄樊以上为汉水上游)。邓国始于商王武丁封其叔父曼季于邓。《世本》说“邓为曼姓”,《说文解字》记“邓,曼姓之国。”《史记·楚世家》有“文王二年,伐申过邓”的记录,裴骃《集解》引服虔注“邓,曼姓也。”[12]可见,邓国统治者的确姓“曼”。

邓国以曼姓留名史籍者有“曼姬”。《史记·司马相如列传》:“于是郑女曼姬,被阿锡,揄纻缟,杂纤罗,垂雾糓。”《集解》引郭璞曰:“曼姬,谓邓曼。”[13]历史上见载于史的有两个邓曼。一个邓曼是春秋时邓侯之女、楚武王夫人、楚文王之母,是武王、文王的得力助手,事迹见于《左传》桓公十三年[14]、庄公四年[15],汉代刘向评价其能“识天道”[16]。另一个邓曼是郑庄公夫人邓曼,《左传》桓公十一年:“郑庄公卒。初,祭封人仲足有宠于庄公,庄公使为卿,为公娶邓曼。生昭公。”[17]

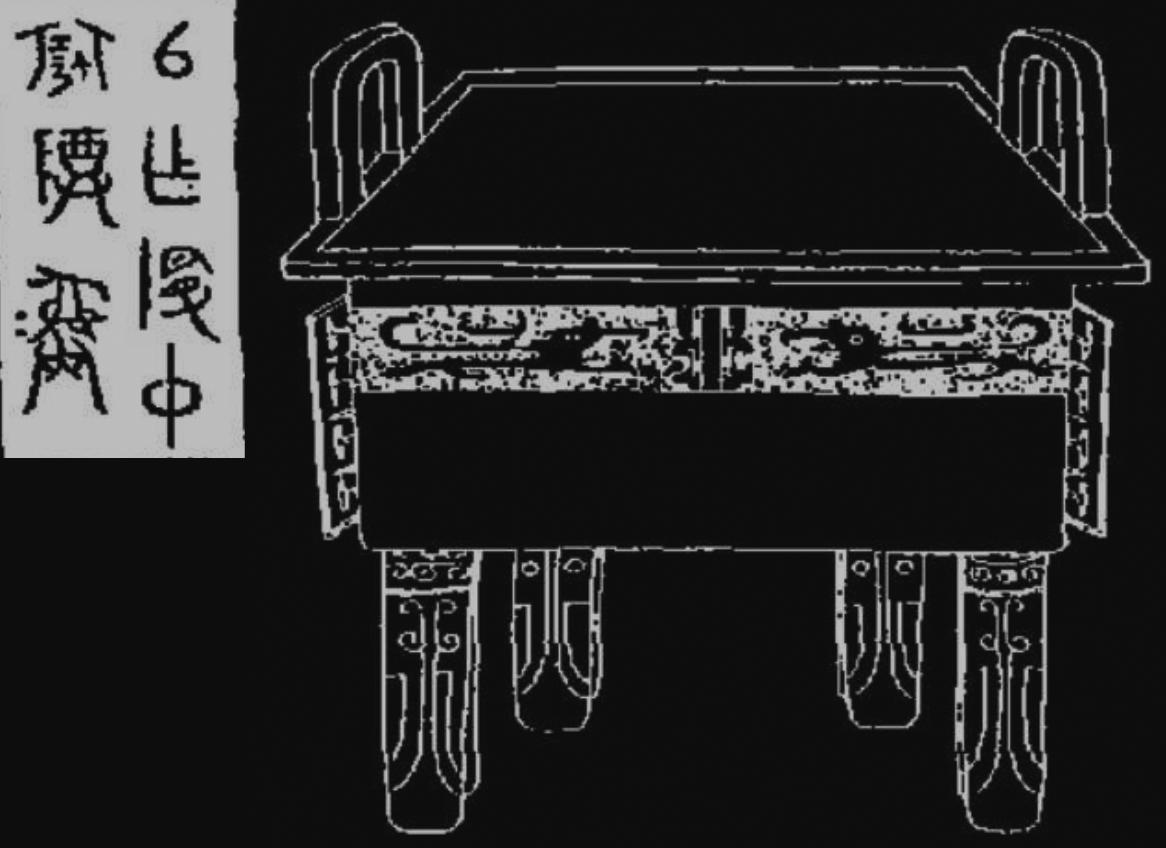

春秋时,巴国与邓国曾通商,后因“邓南鄙鄾人”而导致巴、楚一度共同伐邓。《左传》桓公九年:“巴子使韩服告于楚,请与邓为好。楚子使道朔将巴客以聘于邓,邓南鄙鄾人攻而夺之币,杀道朔及巴行人。楚子使薳章让于邓,邓人弗受。夏,楚使斗廉帅师及巴师围鄾。邓养甥、聃甥帅师救鄾。三逐巴师,不克。斗廉衡陈其师于巴师之中,以战,而北。邓人逐之,背巴师。而夹攻之。邓师大败,鄾人宵溃。”[18]从这段记录看,当时巴与邓欲交好,鄾人杀巴客商及楚使。倚仗楚为邓外甥之国(时武王夫人曼姬为邓侯之女),邓国骄横不道歉,终遭巴楚联军打击。公元前678年,楚国终于灭邓。可能正是巴楚联军伐邓或楚灭邓时,一部分邓国王室贵族到了巴国,后因“巴国分远”而随之辗转迁入今重庆忠县至江州一带,这很可能就是蔓子“曼”姓的来历,人们像称呼“邓曼”一样,呼其为“巴曼(子)”。曼姓人氏在东周时的郑国也有分布,曼子也不排除来自于郑国。除上文提到的郑庄公夫人、郑昭公之母邓曼外,曼氏在郑国颇有一定影响。春秋晚期时,郑国大夫有公子“曼满”,由于想做卿官,后来为郑人所杀。[19]郑国最著名的曼姓人士是将军“曼伯”,曼伯曾率军“败燕师”“拒周王”,事见《左传》隐公五年[20]、桓公五年[21]。曼人在郑国还有聚居地,其地名为“鄤”,《左传》成公三年:“诸侯伐郑……郑公子偃帅师御之。使东鄙覆诸鄤。败诸丘舆。”[22]《后汉书·郡国志》也提到河南新城县(今荥阳县):“有鄤聚,古鄤氏,今名蛮中。”[23]河南平顶山市应国墓地出土多件西周晚期“邓公簋”,铜簋内底均有“登(邓)公乍(作)应嫚毗媵簋其永宝用”铭(图四),即邓国国君为女儿嫚毗出嫁至应国而制作的陪嫁滕器,希望她珍惜并长久传承[24]。春秋早期的湖北枣阳市郭家庙曾国墓地出土2件曾亘嫚鼎(M17:1、M17:2),两器鼎铭均为“曾亘嫚非禄,为尔行器,尔永祜福”[25],意为曾亘嫚早夭(西周、春秋时期,将青年逝世称“不禄”、“非禄”),专门为他筑鼎随葬祝福。曾亘嫚当为嫁到曾国的嫚女。《西清古鉴》收录“曼仲鼎”,为西周夔龙纹方形鼎,鼎铭“□作 仲宝尊彝”(图五)[26]。上述“鄤”“嫚”“

仲宝尊彝”(图五)[26]。上述“鄤”“嫚”“ ”当通“曼”。《后汉书》李贤注“《左传》昭十六年楚杀鄤子”事,笔者查阅显示,《左传》中“楚子诱戎曼子杀之”与曼子、曼姓人士不是一回事[27]。但这一记录从一个侧面显示至迟到三国时期,“鄤”和“曼”是相通的,郑国的“鄤”地,的确是曼氏族人的聚居地之一。

”当通“曼”。《后汉书》李贤注“《左传》昭十六年楚杀鄤子”事,笔者查阅显示,《左传》中“楚子诱戎曼子杀之”与曼子、曼姓人士不是一回事[27]。但这一记录从一个侧面显示至迟到三国时期,“鄤”和“曼”是相通的,郑国的“鄤”地,的确是曼氏族人的聚居地之一。

图四 河南平顶山市应国墓地出土邓公簋及铭文(M105:4)

图五 《西清古鉴》收录“仲鼎”图

如果巴国曼氏来自于郑地,最有可能是通过汉中的南郑间接入巴的。南郑地名始见于秦厉共公二十六年(公元前451年)[28]。名称来源以北魏郦道元《水经注·沔水》引《耆旧传》“南郑之号始于郑桓公。桓公死于犬戎,其民南奔,故以南郑为称”[29]的说法较为学界认同。其中的“郑民”当然也包括早在商晚期就已存在的曼氏。公元前611年楚、秦、巴三国灭庸后,南郑成为三国反复争夺地。战国时期南郑先属秦,后入蜀,再后为秦、蜀、楚反复争夺。南郑曼氏入巴,或许与三国灭庸有关,也不排除南郑地近于巴,一部分曼氏因历代战乱流落到了巴国,或自南郑入“广汉乡”(也可能是秦灭巴后,曼氏族人迁入巴蜀交界的“广汉

乡”),再零星入巴。

巴蔓子何以被呼为“曼子”呢?先秦时期能称为“子”的,均为有一定社会地位的成年男子。一种是社会贤达,有极高威望和学识;另一种是有道德和贡献的贵族。蔓子当以后说为是。

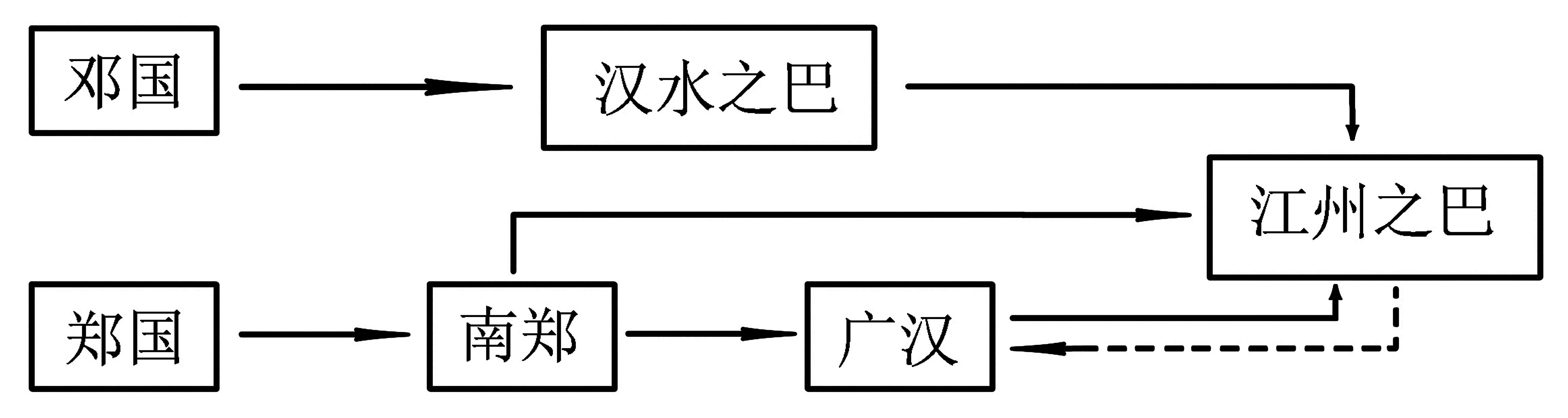

由此可见,无论是来自于邓国之“曼”,还是郑国之“曼”,均说明巴蔓子的祖先不是巴国土著,而是来自于中原地区(图六)。

图六 曼氏迁巴路线推测图

(汉水之巴指“巴国分远”之前巴的代称,江州之巴指巴国政治中心迁入今四川盆地东部后巴的代称)

二、巴蔓子“请师于楚”时间考

《三巴记》中两条文献未见蔓子“请师于楚”的时间,《华阳国志·巴志》明确记载为“周之季世”,约为战国时期,但具体时间文献均未明言。

孙华将蔓子故事的背景与楚“肃王四年(公元前377年),蜀伐楚,取兹方”[30]相联系,“这次事件当与蜀伐巴有关”,蜀人乘巴国衰弱伐巴至楚,后楚国受巴国邀请,出兵救巴,乘机占领了巴国长江沿岸的大片国土[31]。笔者认为,蜀伐巴与所谓“巴国有乱”的文献本意不同,中国古代的“乱”主要是指内乱。此外,公元前377年的时间也与笔者下文将要讨论的《华阳国志》所称的“七国称王,巴亦称王”的年代有较大差异。任乃强在《华阳国志校补图注》中认为,蔓子故事“不及年度,盖亦民间传说之言也。其事,当出于巴王已都阆中之后。”[32]并认为“巴都阆中”的时间在秦灭巴前,是巴国最后的都城,这一时间大体可从。

进一步考察,《华阳国志》关于巴国历史的叙事是有时间轴的。大的方面,是按照“周之仲世”、“周之季世”、“周显王时”、“秦昭襄王时”的行文顺序表述的。蔓子“请师于楚”事件是在“周之季世”这一大时代下,介于“七国称王,巴亦称王”和“苴私亲于巴”之间,其后才是“秦灭巴蜀”(公元前316年)的历史事件。战国七雄中,除了楚国在春秋时已称王外,战国时期齐、魏分别于公元前353、344年称王,后齐威王与魏惠王于公元前334年“会徐州相王”,正式称王。而秦、燕、韩相继在公元前325年、公元前323年称王。赵国虽于公元前306年才正式称王,但《史记·鲁周公世家》记鲁平公即位时“六国皆称王”,时为公元前323年。后赵武灵王自谦一度免王称君。故七国称王的下限可以定在公元前323年。战国诸雄称王的高潮在公元前325—323年间,作为南方弱国的巴,称王时间不太可能早于秦、燕、韩、赵等强国。从《华阳国志》在表述“巴亦称王”、《水经注·江水》“七国称王,巴亦王焉”的语义看,应该是七国称王后,巴才称王的。由此,巴国称王的时间上限不会早于公元前353年,在公元前323年后可能性更大。

《华阳国志》在记叙秦正式灭巴之前,还记载有“周显王时,巴国衰弱,秦惠文王与巴、蜀为好。蜀王弟苴私亲于巴,巴、蜀世战争”[33]作为张仪“伐蜀”“取巴”的铺垫。而周显王于公元前368—321年在位。由此,巴蔓子“请师于楚”的年代不晚于秦灭巴蜀,将下限定在公元前321年则更为符合《华阳国志》文义。

这样,拟合上述几个年代,可以确定巴蔓子“请师于楚”的时间范围当不出公元前353—316年间,而发生在公元前323—321年间最为可能。

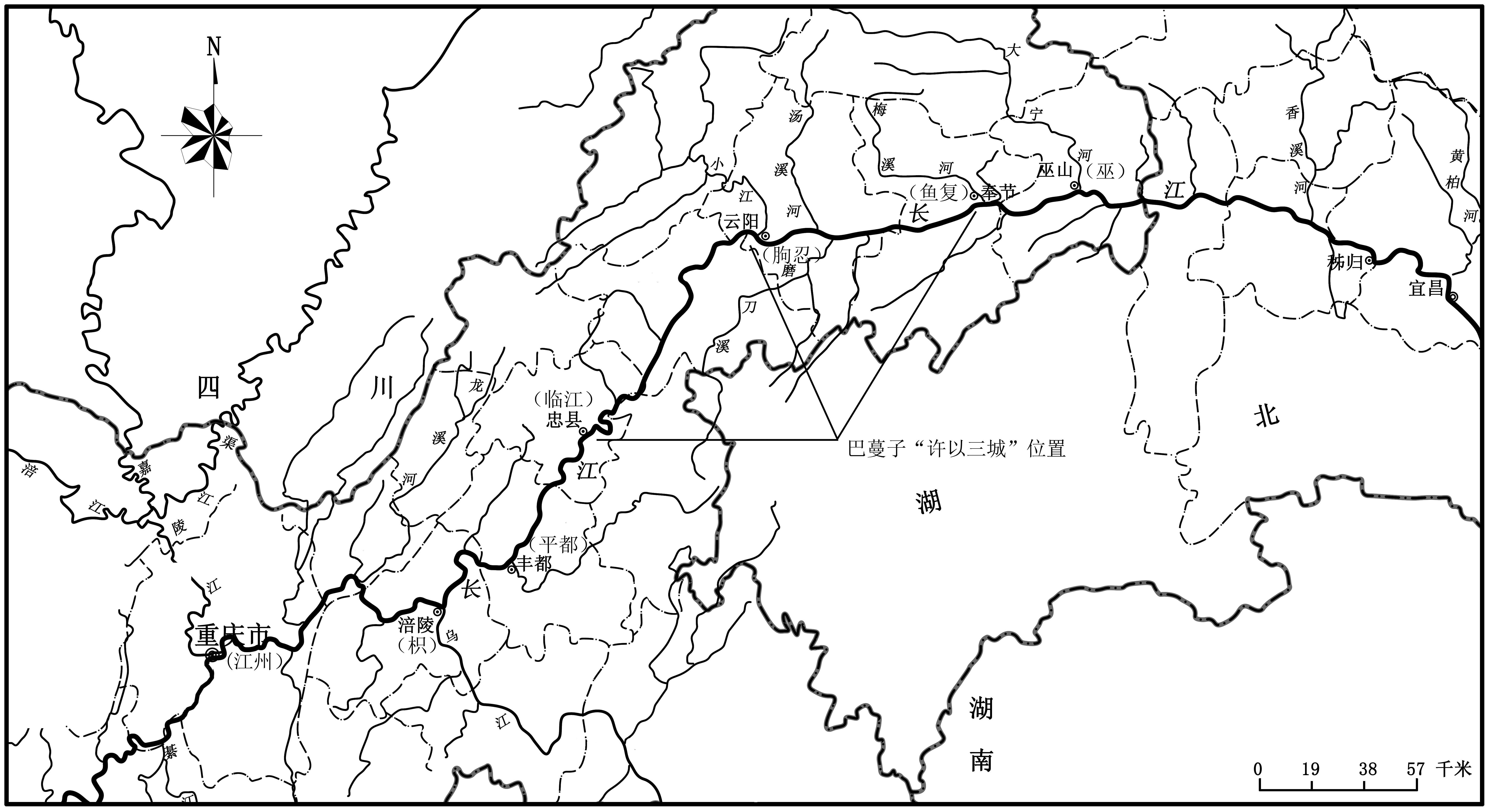

三、巴蔓子“许以三城”辨

巴蔓子“许以三城”是哪三城?现无文献可稽。任乃强先生认为:“江州以东地面,只留王族重臣镇之。蔓子所镇地近于楚,有叛乱时,为距巴都已远,故缘世婚,求助于楚。其许楚三城,仍当请之于巴王。巴王不许,故蔓子以头谢楚王也。蔓子所治,不当是江州。江州有乱,巴王自能平之,不至求助于楚。”他并根据《明一统志》载巴蔓子墓在施州卫都亭山,都亭山在利川县西七岳山麓,其地距今重庆万州区较近,在秦以前为朐忍盐行区等原因,“疑巴蔓子所镇即是朐忍。其叛乱区即在施南。所许三城在施南区。”[34]

应该说,任乃强先生对于蔓子所镇之地近于楚这一背景判断是可以认同的,但其关于“三城”在施南区的看法缺少根据。任乃强先生此后在《四川上古史新探》一书中改变了看法,认为“巴东长江盐泉区发生过一次民变。当地镇将巴蔓子不能平定,曾借楚军来平定了。楚国大概就是此役取去了巫山、鱼国和巴乡这三座城邑的地而。”[35]巫山至少在春秋晚期时已归于楚,考古发现春秋中晚期至战国时期巫山地区已是楚文化的分布区,故任乃强的这一看法仍有修正的必要。

战国时期,巴国控制的地区缺少大块平原,除个别资源富集地外(如盐泉),人群活动主要集中在长江、嘉陵江、乌江、渠江沿线。此时,三峡地区东部本就在楚国的控制下,其索要的三城,不太可能是“飞地”,当在靠近楚国的三峡西部地区。秦灭巴之前,楚已凌巴。秦灭巴后的一段时间,秦、楚又反复在今三峡地区、渝东南等地争夺,故秦始置巴郡六县时,三峡西部地区无县,后随秦国势力的东进,巴郡增至九县,江州以东则设朐忍、鱼复、枳三县。至迟不晚于西汉居摄年间,在三峡西部朐忍和枳之间,又增设临江县[36]。虽然这三县在秦灭巴前,没有建城的文献记录,但从相关的考古发现推测,这些县邑应该有历史基础,战国时期就已有类似于城的聚落了(不一定有城墙,三峡考古发现,巫、朐忍等战国秦汉县城的夯土城垣始筑年代最早不过西汉)。

鱼复在春秋时就是鱼人的聚居地,是三峡的门户。战国时期,巴国于今奉节白帝城一带曾设拒楚的扞关,汉代改江关[37]。考古发现奉节战国时期的墓葬几乎全部集中在今白帝城至永安镇的几公里沿江地带,具体地点有营盘包墓地[38]、上关遗址[39]、瞿塘关遗址[40]、宝塔坪墓地[41]、永安镇遗址[42]共5处。其中永安镇遗址发现有27座战国墓葬,既有巴文化墓葬,也有楚文化墓葬,还有巴、楚文化器物共存一墓的复合文化墓葬。可见,在先秦时期,这一带已经发展为重要的军事要地,成为巴、楚纷争和文化交融的重地(图七)。

图七 重庆奉节永安镇遗址揭露的战国巴、楚文化墓葬和汉代墓葬(袁东山提供)

朐忍在秦代已设县,其产盐历史悠久,至迟在西汉已“有橘官、盐官。”[43]考古工作者在云阳旧县坪遗址发现有“朐”字陶器刻文、“朐忍”封泥、木牍、朐忍令景云碑和大型建筑台基,使得汉、晋朐忍县故址得以确认[44]。旧县坪遗址战国时期遗存也比较丰富,除发现有东周时期陶器外[45],2001年发掘的一个储物坑,坑底出土了几件木牍,其中一件上墨书“廿廿年”,结合地层关系、同出文物和在位王年综合判断,应是战国秦昭王的纪年(图八)。C区为冶铸区,年代跨战国到东汉,有大量陶石范、范模和窑、炉等。另外,遗址中还发现有战国木椁墓。这些迹象说明旧县坪遗址从战国开始已经具有某种区域中心地位。

图八 重庆云阳旧县坪遗址出土战国晚期“廿廿年”木牍

临江设县的历史虽然较晚,但作为区域经济中心的历史悠久。临江是十分重要的盐产地,王莽时期曾称监江,“监”在上古时期通“盐”,后来专门作为盐产地的行政管辖机构——盐监。临江在东汉至六朝时期仍长设“盐官”[46],其行政治理的历史传承有序。考古发现表明,忠县中坝遗址是迄今中国考古发现最早的制盐遗址,特别是其新石器时代晚期至东周的制盐遗存,是四川盆地规模最大、延续时间最长的,是三峡地区先秦文明的重要经济基础[47]。遗址中发现的大量先秦卜甲骨,反映了盐业管理活动的长期存在[48]。而从遗址沿㽏井河谷下至长江口的崖脚墓地,则发现了一批战国中晚期的巴、楚文化墓葬[49],展现了两国对这一重要盐业工场控制权的轮替情况(图九)。盐业经济中心、盐业控制的出现,意味着这一地区必然存在早期的行政管理机构。

图九 重庆忠县崖脚墓地战国楚文化墓葬发掘场景(邹后曦提供)

此外,枳处于乌江和长江交汇处,战略地位重要,多年来小田溪墓地清理了战国至西汉墓葬25座[50],大多数为高等级巴文化墓葬,应是文献中记载的巴“先王陵墓”所在地,在战国时期当有相当于城邑性质的聚落。枳东的平都,曾一度作为“巴子”的都城,其在战国时已有城邑当不容置疑。今重庆最东端的巫山,春秋时已属楚,战国时设巫郡,秦昭襄王三十年(前277)废郡置县,隶南郡。这样,江州以东的三峡西部地区在汉代至少曾有六县,其沿革大体均可以上溯至战国时期的邑聚、关口和盐监之地。六城之中,巫县在春秋中晚期以来本属楚。而平都、枳最靠西,且是巴都和巴祖陵重地,蔓子断不敢许与楚国。因此,笔者认为,蔓子许楚三城之地,当为靠近楚国的鱼复、朐忍、临江三地(图一〇)。

图一〇 战国至汉代峡江地区郡县设置与巴蔓子“许以三城”位置图

四、巴蔓子史实背景的考古学观察

三国时谯周著《三巴记》记录了巴蔓子的事迹。此后,西晋陈寿在《三国志·蜀志·关张马黄赵传》中记严颜怒斥张飞“我州但有断头将军,无有降将军也。”[51]暗示蔓子“刎首留城”在汉末已经成为巴郡的精神象征。东晋常璩自述《华阳国志》:“考诸旧纪,先宿所传并南裔志,验以《汉书》,取其近是,及自所闻,以著斯篇。”[52]由此可见,蔓子忠、信两全的故事流传有序,故事细节可能不准确,但史实基本构架和背景应当是可信的。

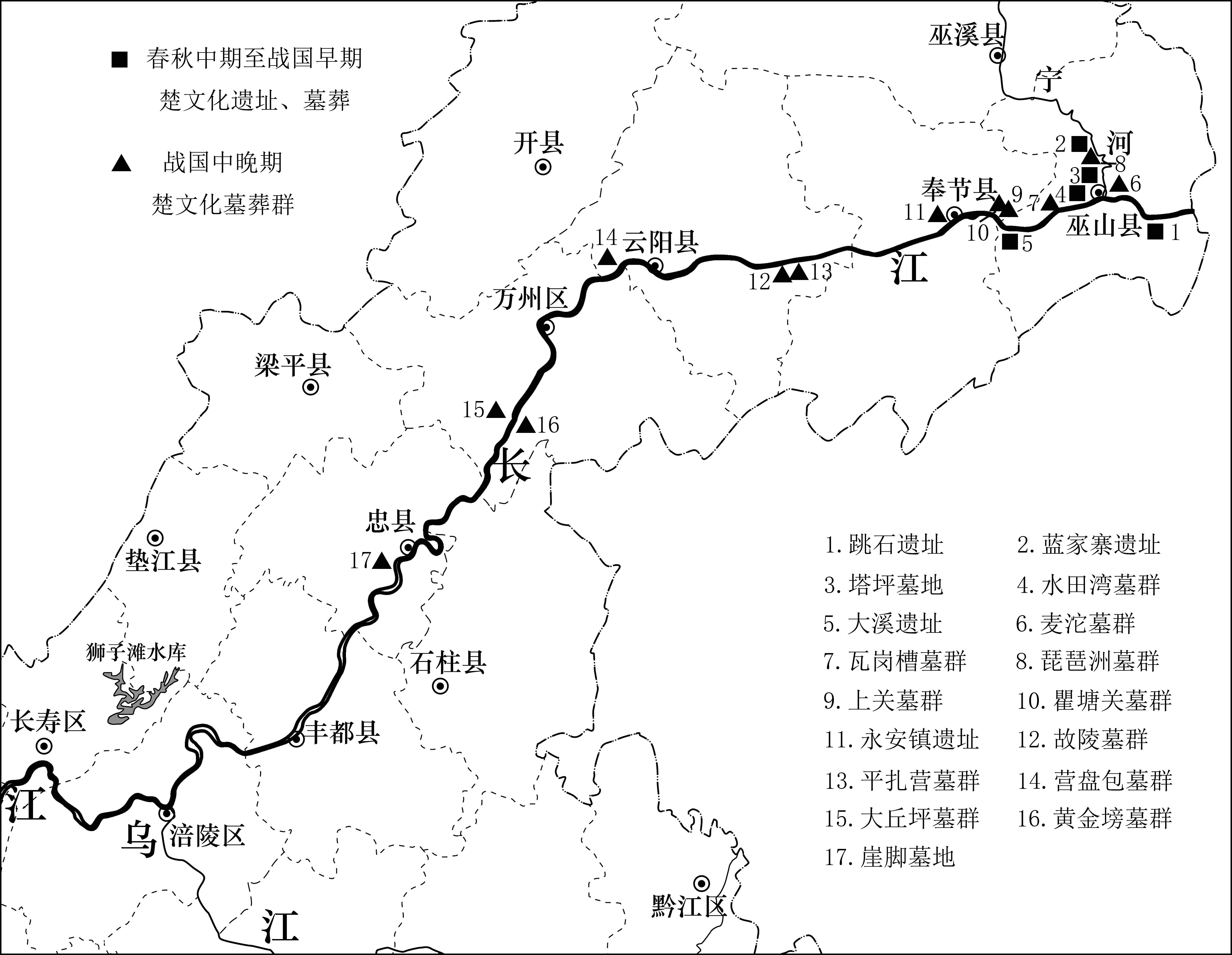

楚在巴国之东,楚师入巴必然经过三峡地区。前文考证,蔓子许楚为鱼复(今奉节)、朐忍(今云阳)、临江(今忠县)三县。20世纪90年代以来的三峡文物抢救,为我们从物质上管窥巴蔓子故事的历史背景提供了可能。笔者曾经撰文分析研究先秦楚文化的西进问题,指出楚文化自形成以来对峡江地区较大影响共有三次:第一次是在西周晚期至春秋早期,楚文化已经影响到了重庆巫山地区,可能与这一时期的夔子国有关;第二次是在春秋中、晚期,在鄂西、巫山地区都发现了非常典型而单纯的楚文化遗存,与楚灭夔和楚、秦、巴三国灭庸有关,楚国占领了巫山地区并巩固了统治;第三次是在战国中期晚段至晚期早段,约在秦灭巴、蜀前后不久[53]。

其中,第三次西渐在重庆市奉节、云阳、万州、忠县等地留下了大量的楚文化墓葬,代表性地点有奉节上关、 云阳平扎营、万州大丘坪、忠县崖脚等,呈现出较大规模成片分布特点,墓葬规模以小型墓为主,也有少量大、中型墓葬。从这批楚文化墓葬看,有以下情况值得注意:

其一,这些墓葬随葬品主要以鼎、敦、壶和鼎、豆、壶为基本组合,也有少量的鼎、盒、壶组合,与楚国核心地区战国中、晚期陶器形制、器物组合较一致。其时代大体涵盖蔓子请师于楚、秦灭巴蜀,乃至此后秦、楚对峡江地区的反复争夺等历史事件的时代。

其二,这些楚文化墓葬分布西界与“许以三城”范围吻合。考古发现成规模的战国楚文化墓葬群分布最西的是崖脚墓地,在忠县城东侧,零星楚墓分布最西的地点目前仅见忠县与丰都交界处的凤凰嘴遗址。这显示从战国中期以来,楚人已经越过瞿塘峡,到达了忠县地区。楚文化墓葬出现在巫山以西的三峡的范围,与上文分析后来设置的鱼复、朐忍、临江三县,完全是吻合的。

其三,这一时期的楚文化墓葬绝大多数分布在长江沿岸地带,且非常单纯,而在长江干流距离不远的支流和内陆地区,主要分布着巴文化,例如云阳小江内的李家坝遗址发现了大量巴文化墓葬、巴楚复合文化墓葬[54],而单纯的楚文化墓葬较少。忠县㽏井河的中坝遗址是一处制盐遗址,也只发现了少量的楚文化遗物。相关墓葬中也未发现明确属于战死者的迹象。这些现象说明:巴、楚两种文化、两种人群相处较和谐,呈现楚领城郭要塞、巴居乡野聚落的情况,而不像是楚国通过大规模战争进入巴境,更像是蔓子“请师于楚”,楚顺势占领的结果(图一一)。

图一一 东周时期重庆峡江地区典型楚文化墓葬、遗址分布图

如果上述推断无误的话,那么说明楚国的确曾经较长时期占领过“三城”之地,楚虽以“上卿礼”葬蔓子头,但并没有退出所占巴地。这种占领状况一直延续到秦灭巴后,楚、秦仍多次在三峡、黔中一带互争雄长,这在《战国策》《史记》《华阳国志》中多有记载。

五、结论

重庆人具有“坚韧顽强、开放包容、豪爽耿直”的个性和文化[55]。这样的个性和文化,其源头可以追溯到古代巴人。通过对巴蔓子相关史实的考察,可以看到古代巴国与中原文化千丝万缕的联系,使我们认识到巴国人群来源和结构的复杂性,体现出巴文化高度的“开放包容”性。

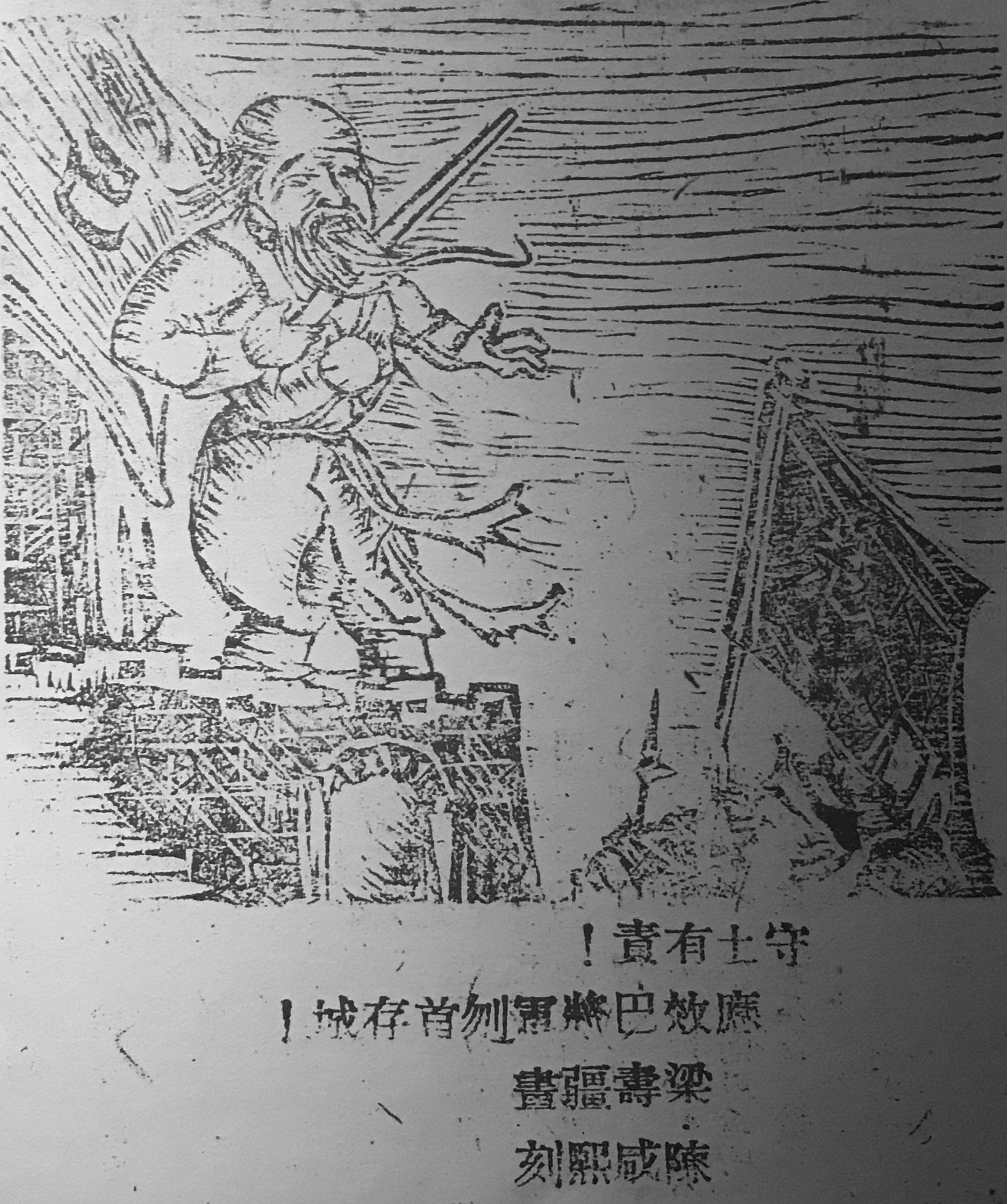

巴蔓子堪称巴人之魂,其“坚韧劲勇”“豪爽耿直”的个性,在危难时刻升华为爱国奉献、无私无畏、守信重诺的人文精神,是巴人精忠报国的典型代表,是古代巴人的民族英雄。巴蔓子死后,现重庆市渝中区、忠县、湖北省恩施等地都传有巴蔓子墓存在,有巴蔓子故事流传,历代巴渝人民还修建蔓子祠、开展“三月会”、撰写怀念诗词等来纪念巴蔓子,以强化共同的历史记忆,故巴蔓子精神仍有历史意义和现实价值(图一二)。

图一二 《守土有责!应效巴将军刎首存城!》木刻版画

(《忠报》1941年3月30日第三版)

但巴蔓子在处理内乱上所采取的方式值得商榷。虽然春秋晚期就有“巴姬”联姻于楚[56],战国时,巴“尝与楚婚”[57],两国一直是亲戚之国,但巴蔓子犯了政治幼稚病,引外来势力平息内乱,无异于引狼入室。此后不久,巴、蜀因苴相争,巴惮于楚,未吸取引楚入巴的教训,转而求救于“虎狼”之秦,终致灭国。

说明:感谢刘豫川先生提供《西清古鉴》的材料。本文原刊于《南方民族考古》第二十三辑,本公众号转载时补充了部分图片,读者引用时请以原刊为准,并注明原刊物出处!

注释:

[1]《太平御览》卷三六四《人事部·头下》记载相对简略:“《三巴记》曰:巴有将军曼子请于楚,以平巴乱。楚使请城,曼子曰:‘城不可得。’乃自刎其头与楚,楚义之,以上卿礼葬其头,巴以上卿礼葬其身。”参见(宋)李昉等撰:《太平御览》,北京:中华书局,1960年,第1677、2515页。

[2](晋)常璩:《华阳国志》,济南:齐鲁书社,1998年,第3页。

[3]笔者遍查史料,先秦“蔓”氏仅见楚成王时楚国大夫“蔓成然”,其本名斗成然,芈姓,因采邑于蔓,故称蔓成然。目前我们尚不知楚国“蔓”地之人与曼氏有何关系,但从《左传》关于蔓成然的记叙看,成然之邑“蔓”系夺于邓、郑的可能性较大,而邓、郑之曼是笔者下文讨论的蔓子祖先渊源地。参见(春秋)左丘明著,(晋)杜预注,(唐)孔颖达正义:《春秋左传正义》,北京:北京大学出版社,2000年,第1509—1518页。

[4]同治《忠州直隶州志》录贺国桢《巴国忠贞祠铭》:“昔在周季,列国纷争,维我曼公,守此巴人。”成文运《忠贞祠铭》:“于维曼公,正气高风。”虽将蔓改为曼,但并不与巴相连。叶贵鼎《巴王庙》诗亦写到:“勇奋全巴日,忠昭谢楚时。曼公何处去,千载系暇思。”分别参见(清)侯若源、庆徵总纂,柳福培纂修:《忠州直隶州志》,同治十二年刻本,卷十二《艺文志下》第32、33页,卷十二《艺文志上》第43页。

[5]仍有学者认为“巴蔓子应是姓巴名蔓子,出自巴国王族。”参见赵炳清:《略论巴蔓子》,李禹阶主编:《三峡考古与多学科研究》,重庆:重庆出版社,2007年,第335页。

[6](宋)范晔著,(唐)李贤等注:《后汉书》,北京:中华书局,1999年,第1918、1920页。

[7]王峰:《巴蔓子考论》,《民族研究》1998年第1期。

[8]蒙文通:《巴蜀史的问题》,《四川大学学报》1959年第5期。

[9]《华阳国志·巴志》记载:“天下既定,高帝(汉高祖)乃分巴置广汉郡。孝武帝(汉武帝)又两割置犍为郡。故世曰‘分巴割蜀,以成犍、广’也。”参见(晋)常璩:《华阳国志》,济南:齐鲁书社,1998年,第4页。

[10]《元和郡县图志》:“遂州,禹贡梁州之域,秦为蜀郡地,汉分置广汉郡,今州又为广汉郡之广汉县地。”(唐)李吉浦:《元和郡县图志》,北京:中华书局,1983年,第851页。又《中国历史地图集(第二册)》亦大致将广汉县标于上述正文所述范围内。参见谭其骧主编:《中国历史地图集(第二册)》,北京:中国地图出版社,1996年,第29、30页。

[11](春秋)左丘明著,(晋)杜预注,(唐)孔颖达正义:《春秋左传正义》,北京:北京大学出版社,2000年,第1460页。

[12](汉)司马迁撰,(南朝)裴駰集解,(唐)司马贞索引,(唐)张守节正义:《史记》,北京:中华书局,1999年,北京:中华书局,1999年,第1392页。

[13](汉)司马迁撰,(南朝)裴駰集解,(唐)司马贞索引,(唐)张守节正义:《史记》,北京:中华书局,1999年,第2295页。

[14](春秋)左丘明著,(晋)杜预注,(唐)孔颖达正义:《春秋左传正义》,北京:北京大学出版社,2000年,第229页。

[15](春秋)左丘明著,(晋)杜预注,(唐)孔颖达正义:《春秋左传正义》,北京:北京大学出版社,2000年,第257页。

[16](汉)刘向著,张涛译:《列女传译注》,济南:山东大学出版社,1990年,第91页。

[17](春秋)左丘明著,(晋)杜预注,(唐)孔颖达正义:《春秋左传正义》,北京:北京大学出版社,2000年,第225页。

[18](春秋)左丘明著,(晋)杜预注,(唐)孔颖达正义:《春秋左传正义》,北京:北京大学出版社,2000年,第216、217页。

[19]《左传》宣公六年:“郑公子曼满与王子伯廖语:‘欲为卿。’伯廖告人曰:‘无德而贪,其在《周易》丰之离,弗过之矣。’间一岁,郑人杀之。”参见(春秋)左丘明著,(晋)杜预注,(唐)孔颖达正义:《春秋左传正义》,北京:北京大学出版社,2000年,第706页。

[20](春秋)左丘明著,(晋)杜预注,(唐)孔颖达正义:《春秋左传正义》,北京:北京大学出版社,2000年,第112页。

[21](春秋)左丘明著,(晋)杜预注,(唐)孔颖达正义:《春秋左传正义》,北京:北京大学出版社,2000年,第190页。

[22](春秋)左丘明著,(晋)杜预注,(唐)孔颖达正义:《春秋左传正义》,北京:北京大学出版社,

2000年,第818页。

[23](宋)范晔著,(唐)李贤等注:《后汉书》,北京:中华书局,1999年,第2310页。

[24]a.平顶山市文管会:《河南平顶山市发现西周铜簋》,《考古》1981年第4期。b.张肇武:《河南平顶山市又出土一件邓公簋》,《考古与文物》1983年第1期。c.张肇武:《河南平顶山市出土周代青铜器》,《考古》1985年第3期。

[25]襄樊市考古队、湖北省文物考古研究所、湖北孝襄高速公路考古队:《枣阳郭家庙曾国墓地》,北京:科学出版社, 2005年,第63页。

[26](清)梁诗正等:《西清古鉴》卷二,上海:上海书店出版社,2012年,第66、67页。

[27]《公羊传》昭公十六年:“楚子诱戎曼子殺之。”《左传》《谷梁传》二传均作“戎蛮子”。戎曼子可能就是春秋时期的“卢戎”,亦为巴国近邻。参见(汉)公羊寿著,(汉)何休解诂,(唐)徐彦叔疏:《春秋公羊注疏》,上海:上海古籍出版社,2014年,第580页。

[28]《史记·秦本纪·六国年表》:“(秦厉共公)二十六(年),左庶长城南郑。”参见(汉)司马迁撰,(南朝)裴駰集解,(唐)司马贞索引,(唐)张守节正义:《史记》,北京:中华书局,1999年,第551页。

[29](北魏)郦道元著,陈桥驿等译注:《水经注全译》,贵阳:贵州人民出版社,1990年,第981页。

[30](汉)司马迁撰,(南朝)裴駰集解,(唐)司马贞索引,(唐)张守节正义:《史记》,北京:中华书局,1999年,第1407页。

[31]孙华:《巴蜀为郡考》,《社会科学研究》1985年第2期。

[32](晋)常璩撰,任乃强校注:《华阳国志校补图注》,上海:上海古籍出版社,1987年,第12页。

[33](晋)常璩:《华阳国志》,济南:齐鲁书社,1998年,第3页。

[34](晋)常璩撰,任乃强校注:《华阳国志校补图注》,上海:上海古籍出版社,1987年,第12页。

[35]任乃强著:《四川上古史新探》,成都:四川人民出版社,1986年,第257页。

[36]《汉书·地理志》:“临江,莽曰监江。”参见(汉)班固撰,(唐)颜师古注:《汉书》,北京:中华书局,1962年,第1603页。

[37]扞关有多处,一在奉节,一在湖北清江。清江扞关与廪君活动有关,奉节扞关主要见于战国时期。《华阳国志·巴志》曰:“巴楚数相攻伐,故置扞关、阳关及沔关。”《史记·张仪列传》云:“大船积粟,起于汶山,……下水而浮,一日行三百余里,……不至十日而距扞关。”《集解》于此下引“徐广曰:巴郡鱼复县有扞水关。”汉代奉节则设江关,《汉书·地理志》称:“鱼复,江关,都尉治。”江关应是扞关的延续。

[38]重庆市文物局、重庆市移民局编,刘兴林主编:《奉节营盘包》,北京:科学出版社,2016年,第8—13页。

[39]重庆市文物考古所:《奉节上关遗址发掘简报》,重庆市文物局、重庆市移民局编《重庆库区考古报告集·1998卷》,北京:科学出版社,2003年,第276—298页。

[40]重庆市文物考古所:《奉节瞿塘关遗址发掘报告》,重庆市文物局、重庆市移民局编《重庆库区考古报告集·1999卷》,北京:科学出版社,2006年,第202—234页。

[41]重庆市文物局、重庆市移民局编,冯恩学主编:《奉节宝塔坪》,北京:科学出版社,2010年,第27—33页。

[42]a.李伯谦主编:《中国出土青铜器全集》(18),北京:科学出版社、龙门书局,2018年,第80、82、84、87、91、100、104页。b.重庆市文物考古所、重庆市文化遗产研究院:《重庆文物考古十年》,重庆:重庆出版社·重庆出版集团,第65、67—69、73—75页。

[43]《汉书·地理志》“朐忍,容毋水所出,南入江。有橘官、盐官”。参见(汉)班固撰,(唐)颜师古注:《汉书》,北京:中华书局,1962年,第1603页。

[44]王洪峰:《云阳旧县坪遗址发掘收获》,《中国文物报》2004年12月15日1版。

[45] 黑龙江省文物考古研究所:《云阳县旧县坪遗址发掘报告》,重庆市文物局、重庆市移民局编《重庆库区考古报告集·1998卷》,第417—453页。

[46]《华阳国志·巴志》记临江县“有盐官,在监涂二溪,一郡所仰;其豪门亦家有盐井。”参见(晋)常璩:《华阳国志》,济南:齐鲁书社,1998年,第10页。

[47]四川省文物考古研究院、北京大学考古文博学院、美国加州大学洛杉矶分校、中国科技大学科技史与科技考古系、自贡市盐业历史博物馆:《中坝遗址的盐业考古研究》,《四川文物》2007年第1期。

[48]傅罗文:《中坝甲骨:早期盐业遗址中的占卜证据》,李水城、罗泰主编:《盐业考古》(三),北京:科学出版社,2013年,第294—337页。

[49]a.北京大学考古文博学院三峡考古队等:《忠县崖脚墓地发掘报告》,重庆市文物局、重庆市移民局编《重庆库区考古报告集·1998卷》,第679-734页。b.北京大学考古文博院三峡考古队等:《忠县㽏井沟遗址群崖脚(半边街)墓地1999年度发掘报告》,重庆市文物局、重庆市移民局编《重庆库区考古报告集·2002卷》,北京:科学出版社,2010年,第1413-1483页。

[50]a.四川省博物馆、重庆市博物馆、涪陵县文化馆:《四川涪陵地区小田溪战国土坑墓清理简报》,《文物》1974年第5期。b.四川省文物管理委员会、涪陵地区文化局:《四川涪陵小田溪4座战国墓》,《考古》1985年第1期。c.四川省文物考古研究所、涪陵地区博物馆、涪陵市文物管理所:《涪陵市小田溪9号墓发掘简报》,四川省文物考古研究所编:《四川考古报告集》,北京:文物出版社,1986年,第186-196页。d.重庆市文物考古所等:《涪陵小田溪墓群发掘简报》,重庆市文物局、重庆市移民局编《重庆库区考古报告集·2002卷》,第1339-1375页。e.重庆市文化遗产研究院、重庆市涪陵区博物馆、重庆市文物局:《重庆涪陵小田溪墓群M12发掘简报》,《文物》2016年第9期。

[51](晋)陈寿撰,(宋)裴松之注:《三国志》,北京:中华书局,1999年,第700页。

[52](晋)常璩:《华阳国志》,济南:齐鲁书社,1998年,第200页。

[53]白九江:《从三峡地区的考古发现看楚文化的西进》,《江汉考古》2006年第1期。

[54] 巴楚复合文化墓葬,主要是指三峡地区的一些战国墓葬中,巴文化器物(巴文化兵器、釜、鍪等)与楚文化器物(主要是鼎、敦、壶组合)共存一墓的情况,且两种文化因素所占比例较为平衡。如李家坝遗址97M33、98M45等。参见a.四川大学历史文化学院考古系等:《云阳李家坝东周墓地发掘报告》,重庆市文物局、重庆市移民局编《重庆库区考古报告集·1997卷》,第244—288页。b.四川大学历史文化学院考古系等:《云阳李家坝巴人墓地发掘报告》,重庆市文物局、重庆市移民局编《重庆库区考古报告集·1998卷》,第348—388页。

[55] 孟小军:《以社会主义核心价值观为引领,培育新时代重庆人文精神》,《重庆日报》2018年4月26日第4版。

[56]《左传》“昭公十三年”:“初,共王无冢嫡,有宠子五人,无嫡立焉。乃大有事于群望,而祈曰:‘请神择于五人者,使主社稷。’乃遍以璧见于群望,曰:‘当璧而拜者,神所立也,谁敢违之?’既,乃与巴姬密埋璧于大室之庭;使五人齐,而长入拜。”参见(春秋)左丘明著,(晋)杜预注,(唐)孔颖达正义:《春秋左传正义》,北京:北京大学出版社,2000年,第1518页。

[57](晋)常璩:《华阳国志》,济南:齐鲁书社,1998年,第3页。

文稿:白九江

重庆考古

重庆考古