高镇(又名高家镇),这曾是长江边上一个繁华的小镇,也是我梦里无数次眷念的地方。如今,我两鬓斑白,到了容易怀旧,容易动感情的年纪。每当我想起高镇的时候,放眼望去,看到的都是自己30岁的样子。

高镇距现在的丰都新县城不过20公里,离石柱县城也不远,在三峡工程蓄水前,这里也是石柱县的主要出水口。特殊的地理位置造就了高镇,它是丰都、石柱、忠县三县的物资集散地,过往船只在此停靠,商铺林立、车水马龙、人声鼎沸、热闹非凡。值得一提的是这里的乡亲擅于酿酒,“高镇老白干”曾经沿江闻名。提笔之间,那浓郁的粮食酒香飘荡在我的思绪里,如同江边的野斑鸠扑过额头,久久不能消散。

高镇建在长江右岸(长江在该河段由南往北流),在这里分布着十多个大大小小的台地,乡亲们形象地称之为“坝”。在库区地段,这里地势平坦,不仅雨水充足、气候温润,而且土地肥沃、物产丰富,自古以来就非常适宜人类繁衍生息。这片大地如同一部无言的书,记载着过去千万年来人们存在过的痕迹,等待着考古工作者来解读这些“长江指纹”的秘密。因此,这里也成为了我们的“乐园”。在江岸台地沿途短短三四公里距离内,由上游至下游分布着桂花村、毛家包、秦家院子、袁家岩、石地坝、信号台、玉溪、玉溪坪等10余处古代遗址,这些遗址被冲沟和小溪隔断,形成了一个既相互联系又相对独立的遗址群。其中,玉溪遗址是最为重要的一处,它的发现也注定着高镇在三峡考古史上占有一席之地。

丰都玉溪遗址

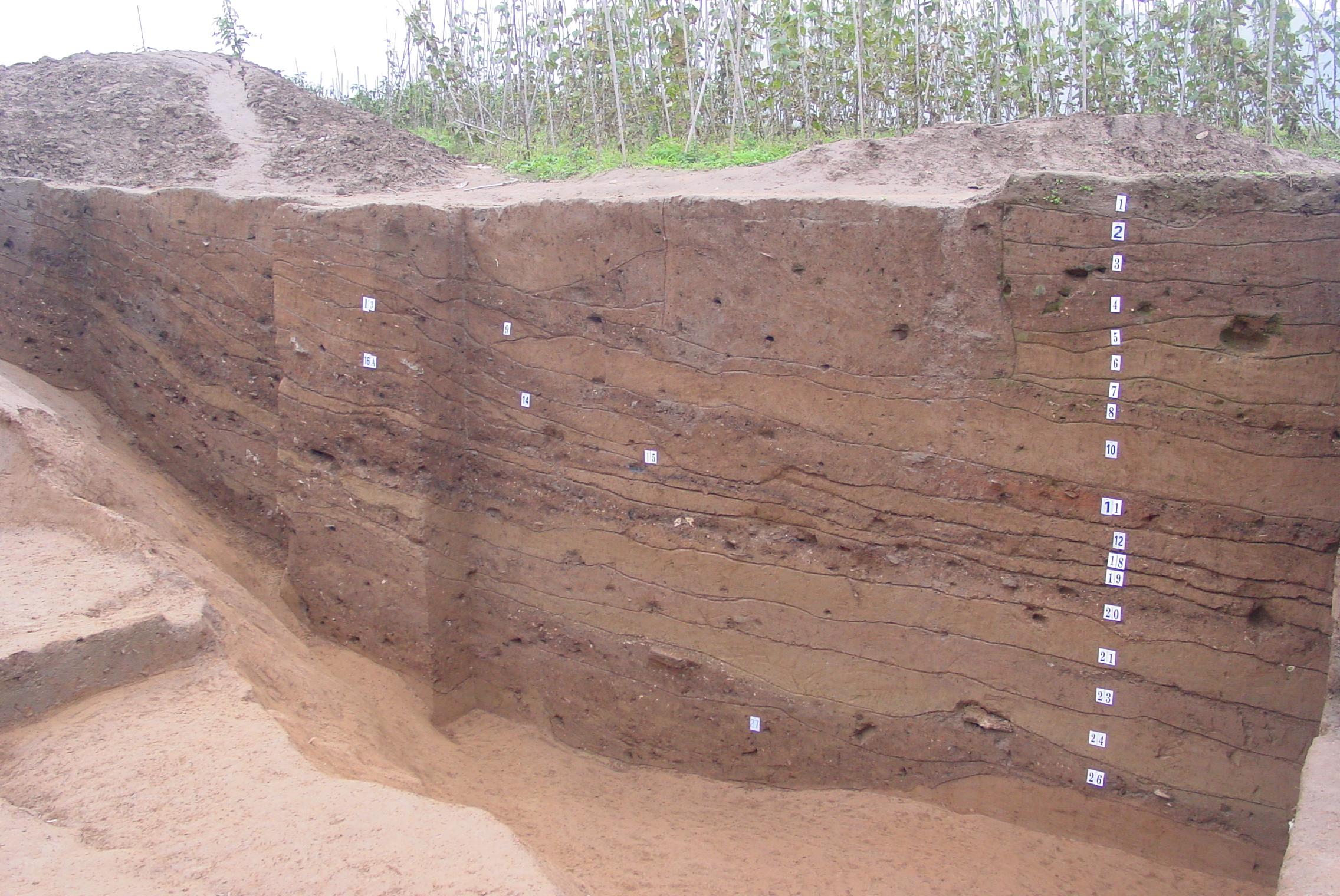

怎么说玉溪遗址呢?我不想用教科书式的语言来介绍,也不想直白地讲出它的地理位置,尽管我对“西临长江,北隔玉溪河与玉溪坪新石器时代遗址相望,南与信号台商周遗址相邻”的套词如数家珍,然而只有你实地矗立,迎风长啸的时候,才能感觉到它的厚重;我不想说它的大,虽然它的分布面积达80000余平方米,但这终究只是数据,我的双腿曾经丈量过这里每一寸土地,随着年轮的翻滚,关于它的记忆都在无限放大;我不想介绍它的考古历史,比如说1992年在三峡库区文物调查时的发现,1993、1994年多次复查核实,1994年4月四川省文物考古研究所曾进行小面积试掘,出土先秦时期陶器、石器标本20余件。1999年5月至9月,重庆博物馆考古队(重庆市文物考古研究院前身)对该遗址进行了首次发掘,发现了重庆最早的新石器遗存(玉溪下层遗存)、玉溪上层文化和唐代房屋基址等,诸如此类,这些往事早已成为我生命的一部分,是我微醺之时喜欢给后辈喋喋不休的“资本”;我甚至不想去介绍它的宏伟,即便是它的文化层厚达6米,有50余层之多,时代贯穿新石器、战国、商周、汉至六朝、唐宋、明清等,这是因为考古本身成就了它的伟大,我只是有幸成为见证它伟大的“幸运儿”之一。

玉溪遗址堆积剖面

我只想以老朋友的身份讲讲关于它的故事。时隔24年,作为玉溪遗址1999年度考古发掘的参与者,世事沧桑,经历了“朝成青丝暮成雪”,但是当年的往事浮上心头时,足以使我发出温馨的笑声。

安营扎寨

玉溪遗址是三峡库区重庆考古机构发掘的首个重要遗址,当年单位(现重庆市文物考古研究院)对玉溪遗址的考古发掘是相当重视,这点直接体现在工作队的组织构架上。

玉溪遗址考古工作队(以下简称考古队)由袁东山担任队长,我和王海阔、董小陈、李应东、蒋晓春、白九江、方刚等人是队员。要知道,当年的重庆考古还在起步阶段,能用上的专业人员都用在这里了,几乎是当时最豪华的阵容了。当年,这拨人里面既有田野发掘、基层工作经验丰富的“老同志”,也有刚从高校毕业、考古科班出身的年轻人。如今,“老同志们”逐渐荣退,当时的年轻人们也已成长为院长、副院长、高校教授了。玉溪遗址,留住过他们的足迹,见证过他们的汗水,也很好地诠释了考古工作“上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西”的特性,更加证明了傲人的成绩是一点一滴,实实在在做出来、奋斗出来的。

1999丰都玉溪遗址工作人员合影

1999年5月初,重庆到丰都的高速路还没有通车,我们选择走了水路前往。现在的朋友们肯定觉得坐船是多么舒适的旅游方式啊,但是在当时既没有“夜发清溪向三峡”的浪漫,也没有“轻舟已过万重山”的飘逸。我们从朝天门码头出发,当时的说法是如果你没有去过朝天门,就没有到过重庆,可见曾经水运的盛况。随着后来高速路、高铁等交通网络建设如同雨后春笋一样欣欣向荣,城市发展日新月异,坐船出行不再是人们的首选,朝天门码头慢慢淡出我们的记忆。我现在认真数了数,离上次坐船真的已经过去了好多年,原来时间真的像白驹过隙。那天,我们背着厚厚的行囊,挎着满满的工具,登上那条叫“渝州号”的客船,大家的影子在我面前晃来晃去,好像还是昨天的事情,我竟然怀念起船上那仄狭的房间,玩着扑克、说着笑着的陌生人、弥漫的方便面味和烟味,以及昏昏欲睡的下午。到达高镇已然是黑夜漆漆,我们又饥又累,但又满怀着期待。

时任丰都县文管所所长的吴天清热情地带我们到镇招待所安顿下来。顾不上洗漱,我们便来到街边的一家小店吃晚饭。席间,东山队长特别兴奋,专门要了两瓶高镇老白干,让大家边喝边聊。在谈话间,我们方知东山队长是故地重游。1995年,国家文物局委托中国科学院古脊椎动物与古人类研究所(简称“双古所”)举办的旧石器考古培训班就在高镇,东山队长与吴所长还是同学。在紧张的学习之余,两人并没有多少娱乐的选择,于是高镇老白干成了他们共同的朋友。这次重逢既是工作,也算是叙旧。在热烈的闲聊之后,吴所长转入正题,开始谈工作。他对我们提出了两个比较紧迫的问题,一是老镇正在拆迁,新镇还未建成,考古队对“吃”和“住”需要具体怎么解决?二是因为新镇正在建设中,不少工程施工队已陆续进场,许多当地青壮年劳动力已经被他们雇佣,考古发掘所需劳力又该怎么组织?东山队长皱了皱眉头,低语说到:“是啊,玉溪遗址这么重要,留给我们考古发掘的工作时间紧、任务重,大家谈谈对这两个问题的看法”。大家积极性很高,放下筷子就开始讨论。有人说:“考古队驻地不能离工地太远,不然无法保证现场安全”,有人说:“驻地不能太小,要考虑出土文物修复、文物标本临时库房和发掘材料库房”,还有人说:“驻地一定要有电,晚上大家要写当天的发掘记录、整理资料,没电就会影响工作进度和效率。”大家你一言我一语,都希望能够迅速解决后勤问题,也好心无旁骛地工作。不过,问题总要留到明天实地踏勘后才能心里有数,具体解决。讨论过后,大家各自回屋,沉甸甸地睡去。

第二天一早,我们步行约半个钟头,来到老镇下游方向正在建设中的新镇。我们一看就傻眼了,新镇简直就是一个大型建设工地,建设规模超出我们的预料。各种推土机、挖掘机、钻探机轰鸣不断,各类大型载重卡车在镇上穿梭不停,头戴安全帽的工人们忙里忙外。除了为数不多已经建好的政府办公楼和派出所外,其余地方根本没办法下脚,更别说找一处住所了,看来新镇是没地方“安家”了!不过,这倒也没有太影响我们的积极性。考古工作嘛,在那个年代遇到吃住行上的困难都习以为常了,出门在外,哪有事情件件顺利?遇到困难,我们想办法克服就是,多少个日日夜夜都是这样过来的,有不少考古工地的条件比这里更艰苦。于是,我们没有过多纠结吃和住的问题,决定先去玉溪遗址看一看。万一运气好,在遗址附件找处合适的农家租赁下来也是不错的。吴所长联系了玉溪遗址所在的金刚村村支书老杨,杨支书带着我们,爬坡上坎又行走半个多小时,我终于见到了心心念念的玉溪遗址。

玉溪地势平坦,绿色葱葱,地里长满了各种蔬菜,西红柿、茄子、青椒、豇豆、丝瓜应有尽有。“高镇这一带,就数这几个坝子地势最好,尤其适合种蔬菜,可惜,今后都要被淹掉!”杨支书感慨道。遗址周边有零零星星几个不大的院子,电时有时无,饮用水也是问题,无法保证考古需求,看来这里也不合适。就在我们往回走没多久,我看到在新镇边上小地名“石地坝”的半腰上,有单家独户的一栋两层楼灰砖房格外打眼,很适合考古队“安家”,我赶紧示意东山队长。我们连忙上前打听情况,和大多数勤劳的中国农民工一样,农房的男主人出门在外,现在在外地的铁路上打工挣钱,家里就剩下女主人廖素英带着一儿一女两个小孩,一边照顾小孩,一边务农为生。女主人很憨厚,非常善良乐观,她看到杨支书带着我们过来,热情地招待我们进屋,给我们倒茶倒水,开始聊起来。不过,当她听到我们的来意是想租下空房为考古队使用时,她明显脸带难色,言语之间犹犹豫豫,很有顾忌。杨支书让她敞开说,原来她担心自己一个女人在家中,突然住进一批大男人,周围的人会有闲话。我们面面相觑,都在逗孩子以此化解尴尬,同时把希望的目光投向杨支书。好在杨支书深得乡亲信任,“这批人是为建设三峡而来,都是知识分子,遵纪守法,我保证没有问题,周围的人我也去打好招呼,你就放一百个心”,杨支书的一番话,打消了廖素英的顾虑,终于让她答应下来。

简单午饭之后,我们心情大好。要说当时考古队真的全能,啥都会干。我们一帮人,一边几个人打扫卫生、收拾房间,一边另外几个人在镇上购置单人床,添置铺笼帐被、锅碗瓢盆,还特意买了电风扇、冰柜和一些防暑药品。就这样,欢天喜地忙碌了一下午后,我们在高镇的“家”总算有了。

青苗补偿

考古是技术活,需要相关专业的知识储备。并且,想要考古工作顺利开展还会面临很多复杂因素,涉及到社会生活的方方面面,尤其是农户的青苗补偿问题。三峡水利枢纽工程是国家的重大工程,为了工程的顺利推进,国家已专门出台了关于临时用地青苗补偿的标准。然而,基层政府要落地执行政策、基层老百姓要彻底理解政策,常常需要时间的消化,并非一帆风顺,比如说在玉溪遗址这样的地方,乡亲们认为虽然已经得到了国家补偿,但只要三峡没有蓄水,土地没有被淹,他们照样可以在祖祖辈辈留下的土地上耕种庄稼,地里照样可以有收成,何况在玉溪的土地里已经种植了这么多蔬菜,眼看就可以上市卖钱了,这些收成都是不能被糟蹋和浪费的,乡亲们非常不理解,觉得考古工作要动他们的土地是不合理的。我们和乡亲的沟通碰到了钉子,然而三峡工程建设在即,考古发掘任务十分紧急。哪个遗址(墓群)什么时候发掘,什么时候完成,都有严格的要求,必须按计划进行,只有发掘工作完成了,库区才能启动清库和蓄水。因此,如何和乡亲们协调好玉溪遗址青苗补偿的事情是一件非常重要、非常现实的问题,决定着考古工地是否能够顺利按时开工。

吴所长在此时发挥了沟通协调的巨大作用,他带我们到镇政府作了详细的汇报。镇里听闻情况后,高度重视,专门成立了由镇长任组长,镇派出所、宣传委员、文化专干及金刚村村社负责人组成的的考古工作协调小组,并组织召开了相关动员会。然而,三天过去了,青苗补偿却迟迟没有回音,我们开始有点着急了。第四天上午,协调小组再次开会,专门研究和解决青苗补偿的相关问题。会上东山队长再次强调了考古工作是三峡工程建设的一部分,考古队是代表国家、代表政府在抢救文物,希望大家支持。镇长基层经验丰富,看到了问题所在。他一针见血地指出,说千道万,根源是意识问题,是我们在座的人中有部分人还未真正想明白,怎么去作群众的工作?甚至到了最后,他用又像是开玩笑,又像是极度认真的语气说:“今天什么时候脑筋转过弯,什么时候统一了思想,就什么时候开饭。”于是,接下来的会议开得很热烈、很坦诚,事情摆在桌面上,摊开了说,沟通起来也就容易多了。最后,东山队长表示田野发掘任务一旦结束,考古队及时保质保量完成回填,绝不影响下一季庄稼播种,同时承诺在发掘用工上,优先考虑青苗户,村里面也同意了他的提议,就青苗补偿的问题达成了一致。这是一个皆大欢喜的解决方案,意味着我们的考古工地马上就可以动起来了。

会后,我们就开始宣传“现场量地”“登记造册”“当面发钱”,很快乡亲们对我们考古队转变了看法,不再有抵触情绪。在青苗补偿那天,发掘工地就来了很多乡亲。农民兄弟们很淳朴,看着他们含着泪亲手将快要成熟的西红柿、茄子采摘下来,我们也都被感动了。“舍小家,为大家,三峡工程为国家”,这绝不只是一句口号,背后有千千万万为此辛勤付出的人。这个场景也深深地根植在我的脑海里,对我以后的工作有很大的影响。

苦乐同行

开展发掘工作时正值盛夏。我记得每天天不亮,大家就带着各自的考古工具出门,开始我们一天的行程。在那个“交通基本靠走、通讯基本靠吼、安全基本靠狗”的年代,考古工作没有如今科技现代化和乡村振兴带来的便利。直到上午11点下工,我们再次爬坡上坎,步行30分钟回到驻地。午休时间,房间热得像个大蒸笼,根本无法入睡。下午4点,大家喝完一大碗绿豆汤后,重新戴上草帽、搭上毛巾、穿着短裤,摇着蒲扇又出发上工。

夏日里的考古现场看过去光秃秃、白花花,一片热浪接一片地袭来,汗水钻进眼睛里,先是火辣辣,然后是一阵刺疼痛。最让人烦恼的是江边一群又一群的水蚊子,围着你裸露的皮肤肆意地撕咬。当我们全神贯注地关注着脚下地层的颜色、土质的密度以及包含物的蛛丝马迹时,根本注意不了这些讨厌的小生物,等回过神来,已经晚了,手、背、腿到处都是它们留下的疙瘩,痒得让人难受。

可以说,我们这一辈人吃过苦,但是转头要我们细细说到底有多苦,大家又总是一笑而过,好像也形容不出来。我相信岁月无情流逝,带走的是苦涩,留下的都是那些美好。

玉溪下层出土动物骨骼

就这样顶着烈日干了一天,到下午7点才收工。我们满头大汗地回到驻地,第一件事就是冲到屋顶,迫不及待地满满泼上几盆凉水,待到屋顶热气退去,再摊上竹席享受一下精疲力竭后的松弛。晚餐是我们一天中最热闹的时候,我们的伙食非常不错,红烧肉、炖猪蹄、花生米、新鲜蔬菜等琳琅满目地摆上一桌,这是对我们最好的犒劳。吃过这么多年的工地饭,高镇工地上厨师老文的手艺是我最难忘的,他的蒜苗回锅肉可算一绝,怎么能够这么好吃呢?“二刀坐墩”“半肥半瘦”,炒得那叫一个“油浸浸”和“金灿灿”,写到这里,我不争气的肚子又在叫了。那些年喝点酒还不违规,我们就这样围在一起,一边端着高镇老白干,一边大口吃肉,聊了起来。今天你的探方发生了什么趣事、有什么新发现、有什么新认识,是每天排名靠前的几个话题。家事、国事、天下事,我们也无所不谈,无处不聊。当然,我们也想家,也有思念的人,也有想和她说的话。那会儿,通讯不如现在这么发达,我们没有办法打电话。每当夜晚寂寞来袭时,我们更需要抱团,团队更需要互相鼓励与安慰,希望夜晚可以过得快一点。

不过,我们的夜晚不会这样轻易结束。晚饭后,大家提桶水在房屋后的空地里随意找个地方冲洗一下,迅速换洗下衣服,便都自觉去完成当天的“家庭作业”——在一闪一闪的灯光下,完善各类考古图纸和各种发掘记录,这是规定动作,也是我们长久以来形成的习惯,以确保证第一手考古资料的准确性、及时性和科学性。做完这些,终于该犯困了。我轻手轻脚来到屋顶,静静躺在竹席上,数着满天星斗,伴着蝉鸣和蛙声渐渐入睡,当然还有队友们的鼾声。半夜,起江风了,热气被吹散,可是风却越来越有劲,不一会儿刮得我头疼,疲劳一天的身体却也管不上这么多,迷迷糊糊中我将毛巾被捂住头,转身又睡下,这样就算过完了一个平常的考古工作日。到了第二天黎明时分,青春的力量使得我们又生龙活虎的起床,笑着收拾工具,再次准备出发。

工作一天浑身满是汗腻和灰尘,黏糊糊的,自己都嫌弃自己脏。但是,镇上却时不时停水停电,有时候洗澡都不方便。大伙只能来到坡下山湾处的一处水井旁打水,简单洗洗,尽管回来后又会是一身汗。“解手”也是个大麻烦,农户家没有专门的厕所,“问题”只能在猪圈屋解决,稍不注意,圈里的“二师兄”就会亲热地舔你几下,现在想来自己都会咯咯地傻笑。

难忘的还有1999年的端午节,放假半天,那可把我们高兴坏了。下午,我们来到工地旁边的玉溪河,将特意买来的一只鸭子抛入河中,谁先抓到,晚餐的鸭腿就归谁。大家三两下脱掉衣裤,“噗嗤”跳入河中,“噼噼!啪啪!”一阵乱蹦、乱扑,抓鸭子、打水仗,好痛快!到了晚餐的时候,桌上丰盛了许多,粽子、咸蛋,还有一大盆酸菜老鸭汤,当然也少不了高镇老白干。酒过三巡,大家的话也多了起来,从“端午节”“屈原”谈到唐诗宋词,众人饮酒作诗,把酒当歌。直到今日,我都搞不清楚自己怎么做到脱口而出赋诗一首的。那首打油诗现在已记得不太清楚了,偶尔都挂在嘴边了,但是又说不上来。我知道说不上来的不仅是我的诗兴,还有我回不来的青春。

考古是一个艰苦的事业,常年在野外要面对环境的恶劣、工作的负荷以及家人的牵盼。同时,考古又是一个快乐的事业,考古人用智慧沟通古今,用双腿丈量历史,不断探寻真象、复原历史。“每天都有新发现”“永远在探寻未知”正是考古行业的魅力所在,也是我们坚持下来的初心。

玉溪下层出土陶器

后辈们经常问我发掘到最好的工地是什么?我不知道怎么回答这个问题,我不是最好的考古工作者,但我确实和最好的考古工作者们一起共事过,一起发现过很多“最好”,一起度过了最好的时光。我很高兴我们坚持到了今天,我也很高兴我们没有辜负那段属于考古的青春岁月。如今,我也喜欢用俞伟超先生的名言“历史已逝,考古学使她复活。为消失的生命重返人间而启示当今时代的,将永为师表”来鼓励他们。

不忘初心,方得始终。

图文:李大地

重庆考古

重庆考古