时光荏苒,白驹过隙,云冈的研修非常充实。这段认知不断更新的旅程让我对石窟寺考古和保护工作的基础理论及工作流程越来越清晰,加上与来自不同工作单位、有着不同学科背景同学的相互交流,产生了对现有工作更多拓展的思考。对于本次研修,我主要从两个方面进行回顾与小结,一是总结培训内容,二是谈一下对16-1窟的记录及认识。

一、培训内容

此次培训内容分为四大板块:一是夯实理论知识;二是进洞窟实地考察,绘制草图;三是数字化技术在石窟寺考古中的应用;四是以洞窟为单位进行考古报告编写。

(一)夯实理论

夯实理论知识板块,以石窟寺考古相关基础理论的培训为主。开班第一课由国家文物局关强副局长带来“全面加强石窟寺考古与保护,传承弘扬中华文明精神标识”的讲座,全面回顾了国家有关部门关于石窟寺考古与保护的决策部署,深入阐释了我国石窟寺的特点、重要性、历史文化价值和佛教考古与石窟寺研究的重要性和必要性,详细解读了国家相关政策与规划,并从保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来5个方面强调了近期石窟寺考古与保护工作要求。云冈研究院的张焯书记介绍了作为东方佛教第一圣地的云冈石窟历史及其艺术;杭侃院长以小见大,从一张画像讲起,详尽讲解了石窟寺造像的题材、类型和样式。李崇峰教授则系统梳理了中国石窟寺的发展脉络及各种类型和特征;李四龙教授用两天的时间讲解了两汉之际佛教传入中国到宋元明清完全中国化世俗化的历程;张剑葳教授则从石窟寺考古的另一重要对象——建筑出发,讲授了中国古建筑的发展特点以及各建筑部位的名称;彭明浩教授以其博士论文作为底本,从建筑的角度教授如何观察石窟寺壁面和窟前遗迹,如何调查与记录石窟寺洞窟窟型与龛像关系。何利群研究员则详细解读了《中国石窟寺考古中长期计划(2020-2025)》,从宏观的角度认识到石窟寺作为重要的文化遗迹在阐释历史方面发挥的不可替代作用。李志荣教授带来了最新的数字化技术在石窟寺考古中的应用成果。陈悦新教授结合佛教文献讲授了佛教造像研究、中国的佛教造像及古代佛像着衣法式等内容,清晰的梳理了佛教造像和佛衣东方化本土化的过程。这像是一场知识的盛宴,令人意犹未尽。全面的理论知识让我们对于佛教美术、石窟寺考古、佛教史等方面都有了更加全面、深刻的认识和理解。

(二)洞窟实践

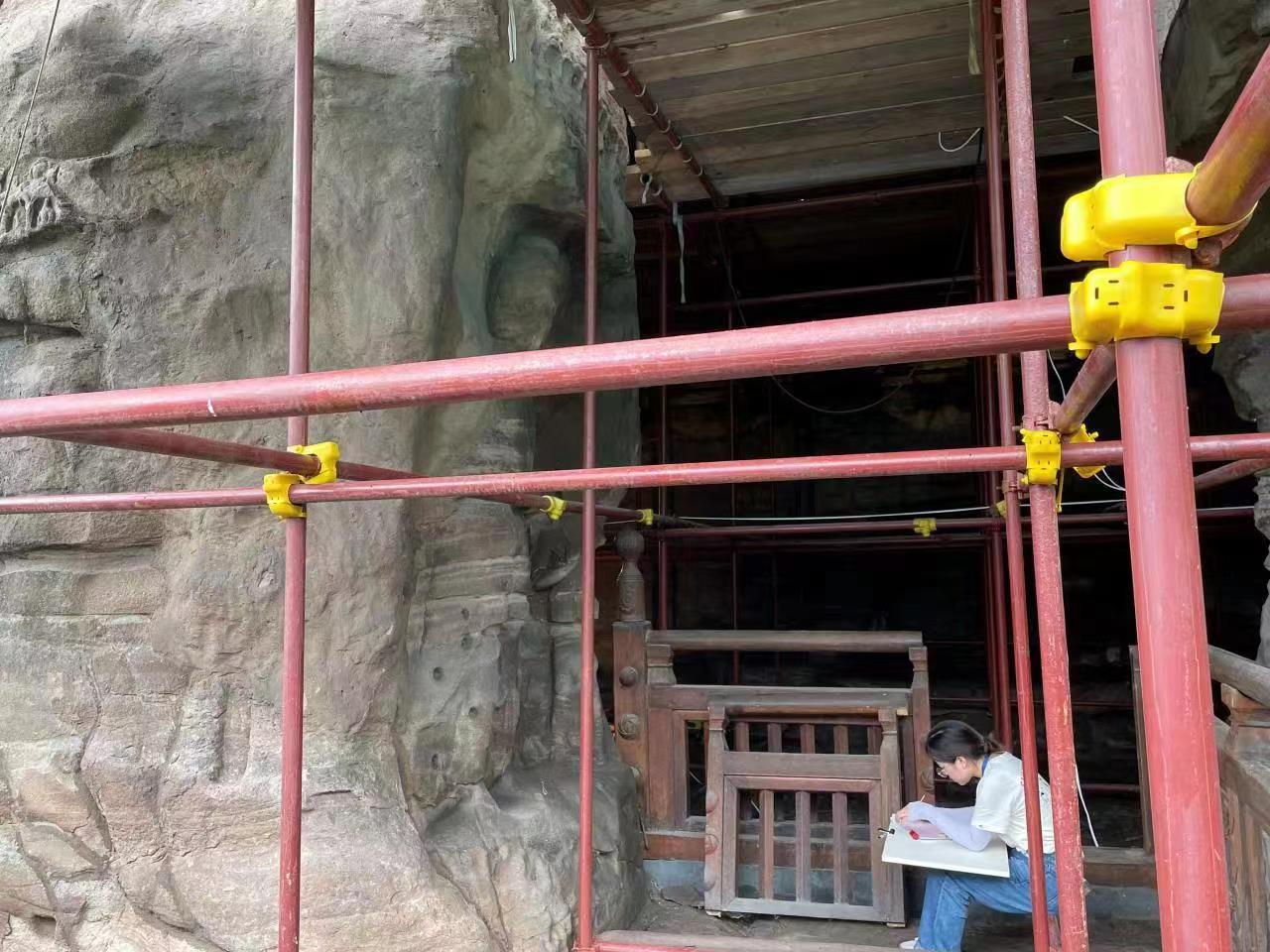

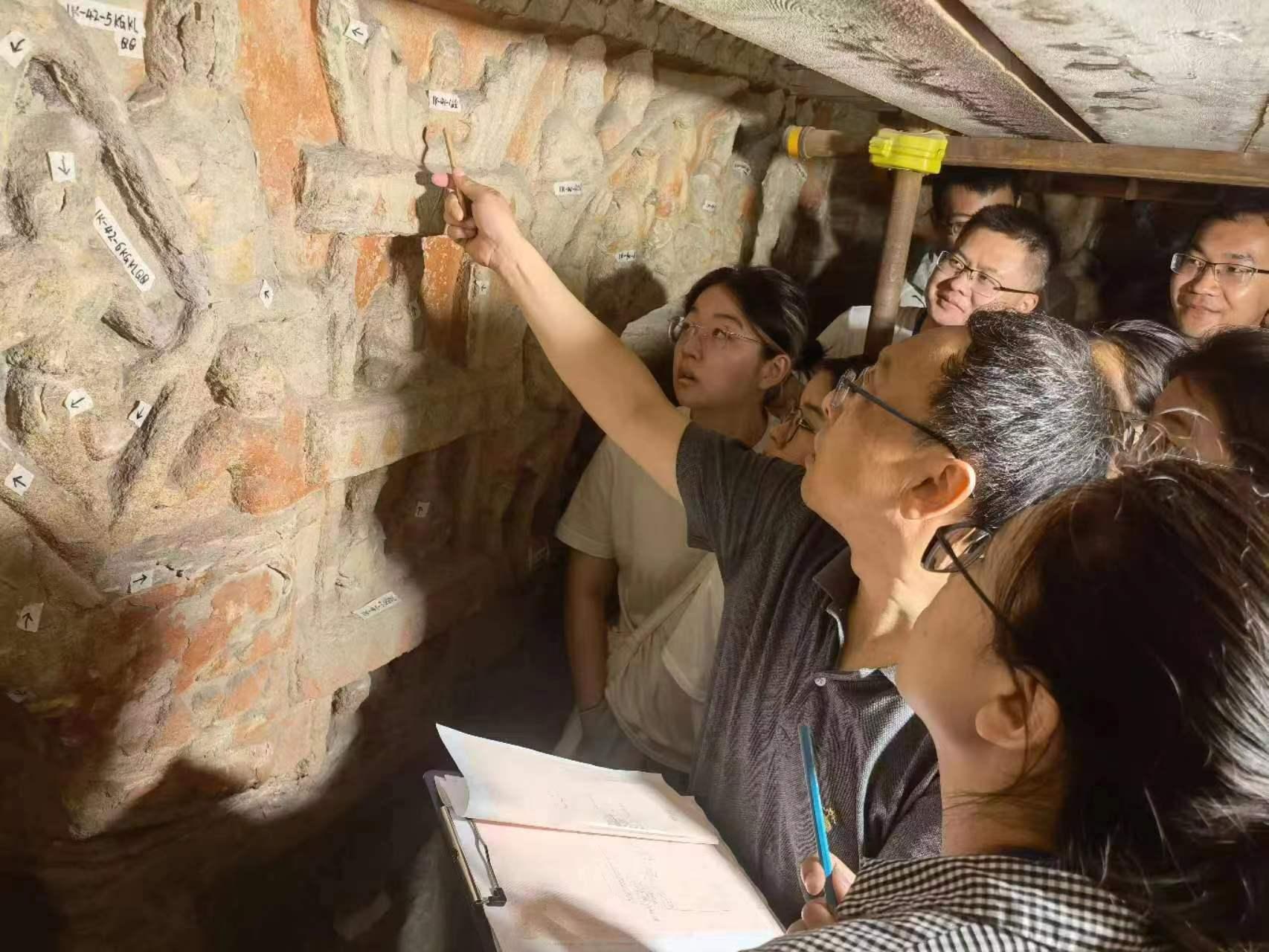

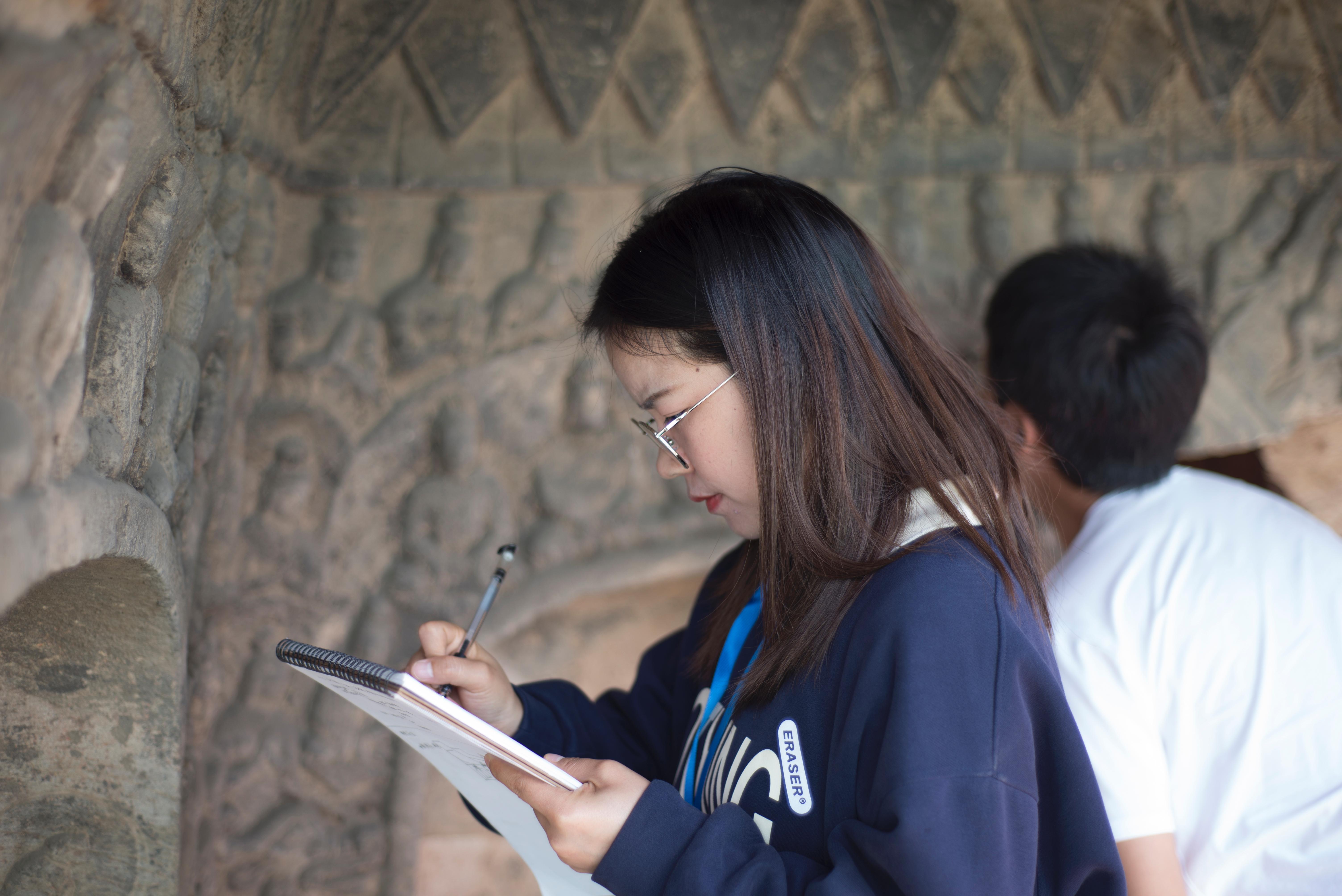

对基础理论知识有了初步的积累之后,进洞窟绘制石窟的外立面、平面、窟顶,并做相关的文字记录,进行更加细致的观察也是必修课。铅笔削了无数遍,橡皮磨了一层又一层,从最初在脚手架上颤颤巍巍的爬上爬下到最后轻车驾熟般地如履平地,洞窟的外立面、平面、窟顶及四壁图也一一在笔下呈现。大到整个崖面的洞窟分布、窟龛之间的关系,小到每一条裂缝、每一处衣褶的表现,都需要细致认真的观察和辨别。作为从未做过石窟寺考古相关工作的新人,我在绘图过程中也遇到了很多问题,譬如如何在有限的画纸上表现更多更重要的信息?如何将窟龛之间的各种关系表现在图纸上?佛衣上的翻领如何表现?针对这些问题,杭侃院长和彭明浩教授亲自在洞窟拿起铅笔、尺子和线坠,借助一盏灯光,一笔笔勾勒,为我们详尽地解决一个又一个难题。

(三)数字化实训

数字化实训的主要内容是掌握数字化技术及其在石窟寺考古中的应用。课程主要由云冈研究院数字化团队授课,囊括了数字近景摄影测量技术、手持三维激光扫描技术、地面三维激光扫描、测量控制网与全站仪使用、无人机倾斜摄影测量技术、数字考古绘图等。以往的数字化工作给人的感觉是枯燥且难懂的,但是这些内容在授课老师的讲解下变得更容易理解。最让人印象深刻的是这些老师虽然都很年轻,但是非常有耐心,他们一遍遍的讲解,一次次的陪我们在实验室完成作业,帮我们解决包括但不限于软件、设备、技术等问题。授课间隙还有来自武汉大学遥感测绘学院、敦煌研究院和故宫博物院的老师给我们讲述各自单位最新的数字化应用成果。数字化作为一种技术手段,虽然能在很大程度上为石窟寺考古工作提供便利,但还需要人来把握控制,不能依赖和被控制,对于数字化的成果也不能盲信,而是应该带着问题去审视、去纠错。

(四)报告编写

理论学习、洞窟实践和数字化技术的使用都是石窟寺考古工作中的重要环节,但这些环节最后都是为编写考古报告而服务的。在前三阶段的学习有所积累后,培训来到最后一阶段的内容——各自负责一块壁面或窟龛,观察窟龛造像、进行数据实测以及借助数字化工具绘图,最后形成一份完整的石窟寺考古报告(图1)。

图1 培训工作照(从左到右、由上到下分别为近景摄影、全站仪使用、草图绘制、杭侃院长现场指导绘图、壁面文字记录)

二、16-1窟的记录与认识

接下来,就我此次实习的16-1窟,做简单的介绍,谈一点浅显的认识。

(一)16-1窟窟龛记录

16-1窟位于云冈石窟开凿崖面的中西部,第15窟西侧、第16窟窟门东侧。南壁上部坍塌无存,东壁、西壁南侧部分崩塌,现保留有北壁、东壁北侧、西壁北侧和南壁下部壁面。

平面呈方形,东西长、南北短,平顶,有门道。高714、宽467、进深355厘米。壁面规整,三壁重龛,北壁由上到下均排列有三个等大的龛,共九龛,东、西壁一、二层各开有一个与北壁等大的龛。其中第一层除北壁中央为盝形龛外,其余均为尖楣圆拱龛;第二层北壁东西两侧为盝形龛,其余为尖楣圆拱龛;北壁第三层均为盝形龛,东西壁面为千佛层。

龛内造像有坐佛、二佛并坐、交脚菩萨、思惟菩萨、供养天人、飞天、伎乐天、供养弟子和世俗供养人,装饰性雕刻有龙回首、复瓣重层团莲、蟠龙、忍冬纹、三角形帷幔、折叠形帐饰和流苏等。

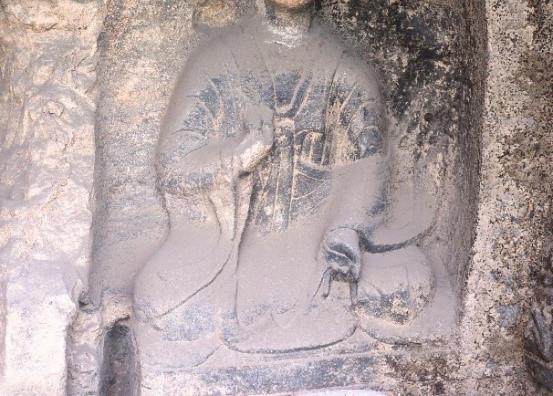

现以西壁第一层的W-1龛为例介绍如下:

W-1

位置:位于西壁第一层正中。

保存情况:主像和左侧造像保存较好,右侧龛柱及相关造像崩塌。

窟龛形制:尖楣圆拱龛,龛口朝东。通高155、残宽100、进深44厘米。

造像内容:正壁为1身坐佛,像高111厘米。馒头状肉髻,面部丰圆,眉眼细长,塌鼻,唇微抿,斜溜肩,体形较瘦削。右臂上举,手掌部分残断,断面留有修补孔洞,直径约3厘米。左手置于左腿上。内着僧祇衣,胸前结带下垂,佛衣披覆双肩,衣襟搭左臂后呈分叉的三角状甩向身侧,衣缘呈圆弧形铺展于双腿间,双肩、手肘和双腿间外翻或内折形成三角形衣角。龛壁依稀可见身光残迹。

龛内右侧下部浅浮雕1身胁侍菩萨像,像高55厘米。圆形头光。花瓣式高髻,左手抚胯,右手举于胸前。身披帔帛,下身着裙,双脚呈八字形站立。上部浅浮雕1身供养天人像,像高28厘米。束高髻,双手合十举于胸前,着右衽交领衣。

龛楣雕8身坐佛,其中最右侧坐佛只存头部。像高10~33厘米不等。结跏趺坐,施禅定印,具圆形头光和桃形身光。高肉髻,双耳垂肩,眉眼细长。从左到右坐佛佛衣为通肩衣和披遮右肩臂衣相间分布。

龛楣上隅左右两侧雕供养天人像和供养弟子像,高8~45厘米不等。左侧雕4身供养天人像,束高髻,最外侧供养天人呈胡跪状,双手捧物合十。右侧雕3身供养天人像和1身供养弟子像,皆具圆形头光。供养天人束高髻,最外侧供养天人双手捧物举于胸前。

左侧龛楣尾雕龙回首。卷角小耳,吻鼻粗大,大眼为线刻,鼻梁有宽横纹,腿肌劲健有力地站在方形台座上,身做龛梁。

左侧龛柱造像分上下两层。上层雕1身胡跪供养天人像,圆形头光,束高髻,双手捧物合十,身披帔帛,侧身面向主佛作聆听状。下层雕5身男性供养人像和2匹背驮物体、似奋蹄疾行的马。供养人头戴尖顶无檐胡帽,身着窄袖立领长袍,双手合十,或直身、或侧身,或平视、或俯首。

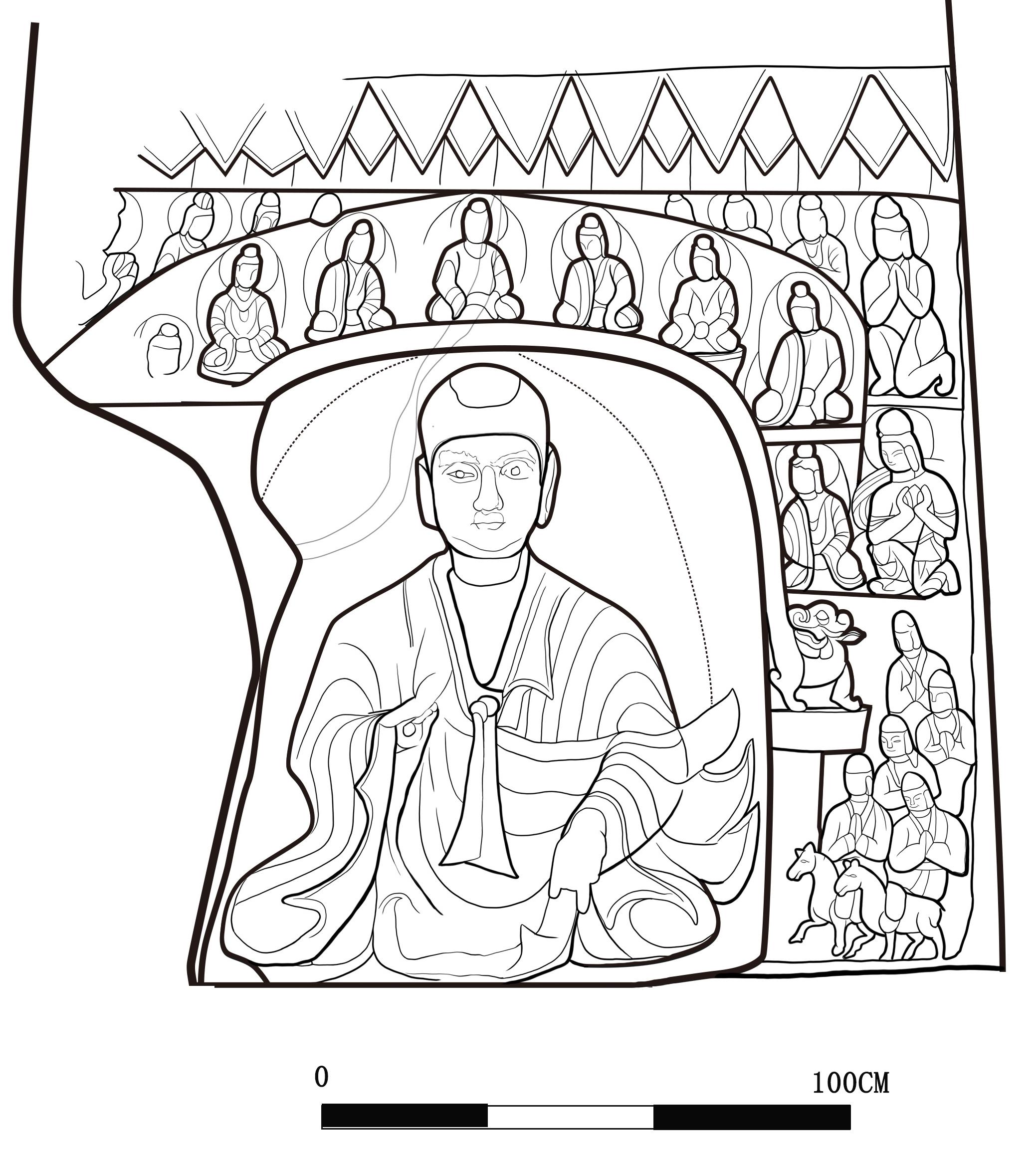

佛龛与窟顶交界处雕饰一段三角垂幔和折叠形帐饰,长147、宽26厘米(图2)。

图2 W-1龛正视线图(笔者实习中所绘)

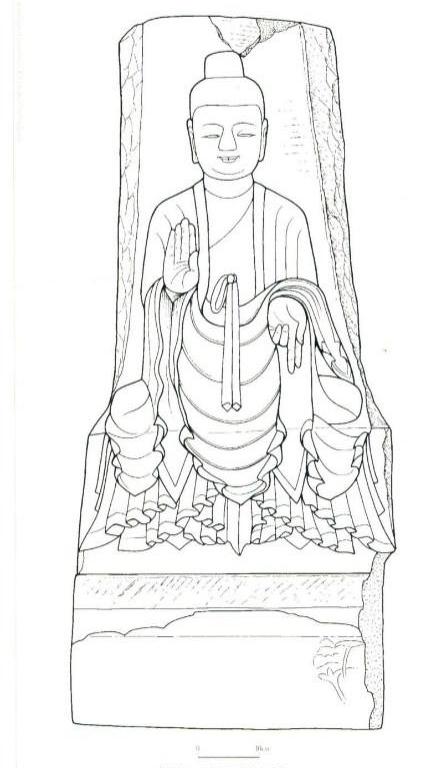

16-1窟平面为规整的长方形,平綦顶,西、北、东三个壁面的雕刻上下分层,与云冈一期椭圆形平面、穹窿顶、模拟草庐形式的大像窟相去甚远,佛像也不见广颐、短颈、宽肩、厚胸、体型雄健的特点,而是脸部瘦长、细颈、微溜肩、体形纤细。窟内尖楣圆拱龛所雕佛像退去了一期流行的通肩和袒右式佛衣,换上了褒衣博带的样式——即上衣搭肘式。上衣自背部覆双肩后,上衣右衣角自胸腹部绕过搭向左肘,衣褶作宽深阶梯纹,且上衣底端不覆座,两手伸出将其分作三份,中衣在胸口及下端可见。其特点是胸前露出中衣,结带下垂,上衣衣襟搭左肘后或呈圆形或为尖状或分叉为两股和三股三角形尖状甩向身侧,在双肩、左右手肘佛衣下垂处和两腿之间形成外翻或内折的三角形衣角(图3)。上述16-1窟的窟龛形制、造像特征及佛衣样式,可以判断16-1窟的开凿已进入云冈二期,并且是在孝文帝服制改革之后完成,即太和十年至十九年(公元486年~495年)之后。

图3 16-1窟坐佛所著佛衣(从左到右、由上到下分别为W-1龛、W-2龛、N-1龛、E-1龛)

云冈二期的窟龛造像抛弃了一期常见的窟龛及造像样式和流行的佛衣服饰,逐渐形成了云冈二期模式,这与北魏国力的增强,南北交流不断加深,北魏统治者积极推行的汉化政策是分不开的,外来的佛教石窟艺术,在北中国的这个时期较显著地开始了逐渐东方化。平棊顶、方形平面、重层布局的壁面等特征模仿的是汉式殿堂的形式和布局;洞窟规模变小,则是因为“这时云冈已不限于皇室开凿”,民间势力包括官吏、上层僧尼和在俗的邑善信士的加入,使得二期窟龛数量急剧增多,规模却在减小;仿自南朝士大夫形象的造像渐趋清秀,造型清瘦;褒衣博带的佛衣样式也并不是平城本地开创的,而应是仿自南朝上层贵族的服饰。四川茂县出土的永明元年(公元483年)造像碑正面坐佛所著佛衣与云冈相近时期的佛衣样式非常接近,相比16-1窟的样式则更为成熟,即可知“在孝文帝极力推行汉化的情况下,太和十年(公元486年)以后出现的新服制的佛像,很可能是北魏匠师根据至少是参考了南朝造像设计,雕凿出来的”(图4)。

图4 茂汶南齐永明元年造像碑正面坐佛像(现藏于四川博物院)

三、小结

我国石窟寺历史底蕴深厚,是中华文明“多元一体”格局的物质见证。云冈石窟更是东方佛教艺术的旷世绝唱,蕴含着各民族交往交流交融的历史内涵,是公元5世纪中西文化融合的见证。

为期两个月的学习转眼已经结束,此次研修让我了解了石窟寺考古与保护工作中需要掌握的基本理论,还通过“入窟实践”掌握了数字化技术在石窟寺考古与保护工作中的应用。在今后的工作中我也将充分利用此次的培训资源,为新时代石窟寺保护利用工作贡献自己的力量。

参考文献:

文稿:张春秀

重庆考古

重庆考古